风云变幻,信仰坚定

2020-04-09

为什么这片土地英雄辈出,因为红色基因在每一个中华儿女的血管中流淌。信仰之力,犹如丰碑,让普通人在时代中闪现出英勇的光芒。

从民兵战斗英雄到关爱下一代先锋

浙江省玉环市关工委

1926年12月的一天,在坎门渔村的一间茅屋中,一个小生命呱呱坠地。渔家总盼望顺风顺水,父母便给这个孩子起名顺儿,大名就叫郭口顺。

家中虽贫穷,可父母还是勒紧裤腰带送郭口顺去读了小学。可家里实在困难,15岁的郭口顺只好进渔行做了学徒工,挨饿、挨打都是家常便饭。三年后,郭口顺回到家里与母亲一同做些讨小海、晒鱼干的活计。然而,一场风暴,带走了郭口顺做渔工的父亲。为了养家糊口,郭口顺去货店当起了伙计。

一天,郭口顺回到家里,他的母亲林细凤正在补衣服。突然,敲门声响起。门缝里闪进一个人,顺手就把门拴上了。

“大婶,快借我藏一藏,国民党水警队要抓我。”

林细凤一听,立刻指指茅屋屋梁,来人立刻爬上去,隐身在梁上的木器杂物中。

郭口顺后来得知,他们救下的这个人,是玉环武工队的一名队员。

从此郭口顺家成了党的地下交通站,从1947年到玉环解放,100多条情报通过郭家秘密传送出去。在一个个地下交通员身上,郭口顺看清了自己的人生方向。1948年3月,郭口顺加入了中国共产党。

1948年5月,郭口顺担任坎门工农党支部书记,8月,建立坎门民兵组织。郭口顺带领民兵队搜集情报、配合斗争,做向导、运粮草、救伤员,为解放军在战场上的胜利提供了保障。

1950年6月,民兵队长郭口顺在巡逻中发现敌人想趁解放军海训调防偷袭坎门。他们俘虏敌人联络兵做“舌头”,确认了敌人偷袭意图,突然袭击,诱使敌人自相攻击。郭口顺与我军驻守部队混编迎敌。激烈的巷战持续到黎明,敌人溃败,下海逃命。

在1951年的南排山海战中,郭口顺率领民兵,用小钓船打垮海匪的大帆船,成为中国人民革命军事博物馆陈列的经典战例。1960年,他出席全国民兵代表大会,受到了毛泽东、朱德等党和国家领导人的接见。

70多年过去,郭口顺仍然记得自己当年在党旗下宣誓的场景。儿时的苦难、母亲的无畏、战友的英勇,都在郭口顺心中化作“为人民”三个字,成为他的人生遵循。

1987年离休后,看到当地一些青少年不务正业,青少年犯罪率上升,郭口顺很着急。他自告奋勇出任坎门镇关工委主任,不要分文报酬。

一组数字,足见郭老的干劲:30多年寒来暑往,郭口顺放弃了2000多个节假日,作各类报告1000多场,受教育青少年30多万人次……

经郭口顺帮教的人,不少事业有成。在他们心目中,郭口顺就是一抹温暖的阳光。

坎门人阿伟(化名)如今当上了船老大,还拥有一个幸福的家庭。可在20来岁时他却是绰号“打手”的小混混。有一年,阿伟因为打架被拘留,是郭口顺去派出所,把他保释了出来。他鼓励阿伟:“年轻人犯错不可怕,就怕不改。我知道你其实是个热心的好小伙子,一定会变好的。”已经有些自暴自弃的阿伟,被郭口顺一次次上门劝导感动了。

感激郭口顺的,不仅有当年的“问题”青年,还有众多困难家庭的孩子。“郭爷爷是我一辈子的恩人。”提起郭口顺,坎门姑娘李莉言辞中充满了感激。十多年前,她身患重病,因为无钱医治而命悬一线。郭老和关工委的同志们,发动社会各界为她筹集捐款,使她得到及时救治。后来,李莉考上了大学。“我和郭老常有联系,平时也常做公益,帮助更多的人。”李莉说。

郭口顺说,他觉得自己这辈子,做得最成功的事,就是在拔毒瘾这个钉子上的努力,终是得到了一些成果。

20世纪90年代,毒患在玉环滋生蔓延,坎门的吸毒人数,曾一度位居玉环之首。

在郭口顺的提议下,2007年,坎门禁毒阳光会所诞生了。625名老干部、老教师、老民兵、老渔民被郭口顺的执着感动,成为禁毒帮教志愿者,投身坎门街道关工委的禁毒帮教工作。

截至目前,坎门禁毒阳光会所累计帮教吸毒人员432人,95%以上的吸毒者就地接受帮教,263人成功脱毒,占辖区总吸毒人数的61%,帮助安置就业、创业人数达到80%以上,打破了“一日吸毒,终生吸毒”的魔咒。

郭口顺的家,是一幢30多年的老房子,墙体斑驳,50多平方米。“离休那年,政府给分了一套100多平方米的新房子,可老头子坚持不要,说自己已经从领导岗位上退下来了,不能享受这个待遇。”老伴张顺花说。当年,响应国家号召,郭口顺把大儿子送去内蒙古支边,把另外两个孩子送去支农。郭口顺的子女没有一个沾过他的光。回忆往事,郭口顺依然无悔:“共产党干部手中的权力,是人民给的,为个人谋私利的事,再小我也不干。”

一年又一年,郭口顺步履蹒跚,却仍然坚守岗位。很多人问他:“郭老,你要做到什么时候?”郭口顺说:“只要脑子还能思考问题,手脚还能动,党和人民需要,我就继续干下去。”

我的奶奶

中国铁路兰州局集团公司银川货运中心关工委常务副主任 张霖

我的奶奶廉维

北京市密云长城脚下、群山包围的古北口镇,是我的奶奶廉维(原名杜健如)的家乡。1889年,她出生在这里。小时候的她热爱学习却被阻止。奶奶的二哥参加过辛亥革命,经常给她带回一些书刊。她常用被子遮住窗户,凑在油灯下偷偷地阅读进步书刊,她的偶像是女英雄秋瑾。她抵制裹脚到17岁,架不住家人软磨硬泡,把脚缠了。可过了几天从二哥寄回的杂志上知道了妇女裹足之害,就悄悄把裹脚布每天剪去一寸,等到家人发现的时候,她索性彻底解放了自己的双脚,成为古北口镇放足第一人。

到了待嫁的年龄,三乡五里的公子少爷她都看不上。后来,奶奶与她二哥北京陆军大学炮科的同学,27岁的河北东光人张基交往、结婚。24岁的奶奶只带着几件衣服被褥,和一把用惯了的瓷茶壶,跟随我爷爷开始了新生活。

随着爷爷的调动与升迁,一家人从北京到保定、到济南、到蚌埠、到南京,然后又回到北京。不管走到哪里,奶奶都会把送孩子们去念书当作第一要务,而且从来不用封建礼教约束孩子。奶奶过日子勤俭,孩子们穿的长袍腰间总是打个大折,是为了长高慢慢放开,可以多穿几年。鞋面破了,就再蒙上一层布。她常对女儿们说:“你们将来一定要自立,不能依赖任何人。经济上不独立,要想男女平等是不可能的。”

1928年,担任北伐军第一集团军中将炮兵总指挥的爷爷率领部队为步兵开路。在打下军阀孙传芳据守的徐州,逼近济南时,突然又接到命令要立即在限定时间内返回徐州防护。事发突然、路途遥远,谁也无法按时将笨重的大炮撤回徐州。这道难以完成的命令带来的内心痛苦与军人强烈的自尊交织在一起,数日彻夜难眠之后,爷爷换上整洁军装,留下遗书,于4月19日晨用手枪自尽。

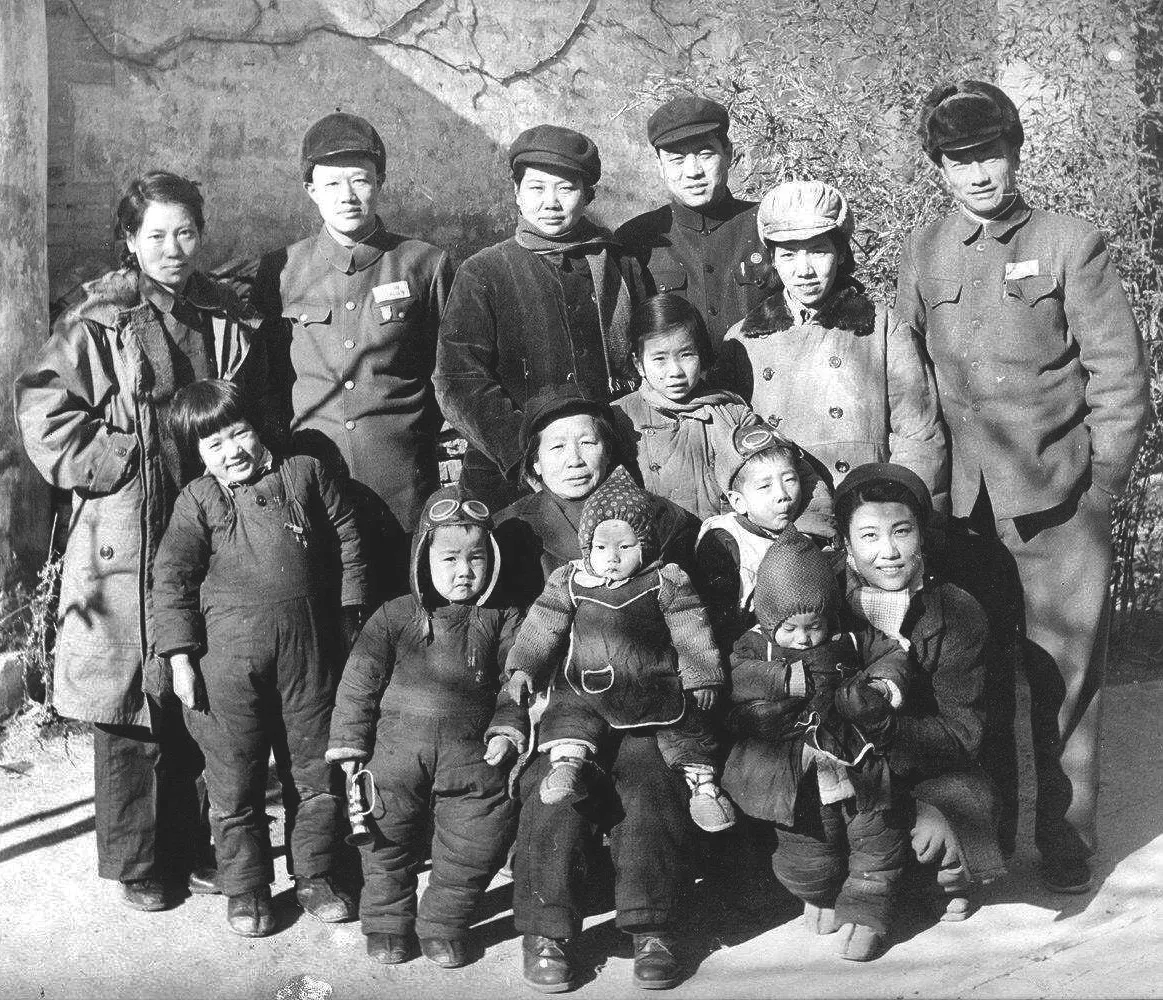

后排左起:三姑张昕 三姑父陈荒煤 大姑张楠 大姑父王拓 妈妈谢明 爸爸张伯弨弨 二排中间:奶奶廉维 前排最右:二姑张瑞芳

两个月后,北伐战争结束,第一集团军总指挥部在南京为爷爷举行追悼大会,蒋介石送来挽幛。爷爷本可葬在中山陵一侧的国民革命军烈士陵园,他军中的故旧也筹划募金资助。但奶奶谢绝一切,并毅然删去讣告中号召同僚“慨然捐助,集腋成裘”的附言。她告诉子女:“不能贪图钱财而玷污人格,不能背着老爷们的赏赐,一辈子抬不起头来。”她只替爷爷领了欠饷,便扶棺回乡。

1929年,奶奶在当时北平偏僻的北城买下一处宅院:鼓楼东法通寺10号,这座曾属于梅兰芳的房产,18间房,5个院子,奶奶在后院为爷爷设了一个灵堂,供奉着他的照片。

1931年,日本帝国主义发动了蓄谋已久的侵华战争。为了不当亡国奴、赶走侵略者,我的父亲张伯弨,1934年投考南京黄埔军校11期炮科,大姑张楠考入中国大学国学系。二姑张瑞芳和三姑张昕在大姑带领下都投身到宣传抗日救亡的洪流中。

我大姑经常把先进言论、时局消息讲给奶奶听。看着报纸上一批批被捕学生名单,而他们的罪名只是呼吁全民团结起来抗日,奶奶愤怒了:“失陷的东北不去收复,青年学生宣传一下抗日却被关进监狱,这个国家还有前途吗?”

1935年“一二·九”运动当天,我大姑参加完游行带回家一张《中国共产党北平市委会告市民书》。奶奶仔细地看过,深沉地说:“这,就有希望了。”后来,大姑张楠参加了中华民族解放先锋队,接着又参加了左翼作家联盟,不久又加入了中国共产党。她把传单、进步书刊、秘密油印的小册子带给奶奶看。我奶奶确信:不想做亡国奴只有起来抗日,而国家与民族的希望,就在中国共产党。

1936年秋,中共北平市委通过大姑征得奶奶同意,将法通寺10号作为地下党活动的场所。于是,彭真、姚依林、黄敬、蒋南翔、任仲夷、娄平、李常青、荣高棠、杨易辰、杨春甫……这些来自中共河北省委和天津市委、北平市委的各级负责人成了这里的常客。每当地下党开会时,奶奶会提前安排家里的老佣人到远处采购或去乡下探亲,然后自己坐在二门道警戒。从这座神秘的大院里发出的信息,领导着北平秘密战线抗击敌人的重要力量。

那段日子,我党领导的平西抗日游击队经常来人。那些衣衫单薄、又渴又饿的同志就像回到了自己的家:奶奶给他们端上热腾腾的饭菜,把爷爷留下的衣服送给他们穿,在院子门口把风放哨,让他们在热炕上美美地睡一觉,临走时再把自己变卖金银首饰换来的钱给他们带上……就这样,奶奶坚守在这座偏僻的宅院里,直到1939年秋,组织安排50岁的她带着14岁的小儿子离开了北平,来到晋察冀抗日根据地。

1942年,正是日本侵略者在华北最为猖獗的时期。我的小叔叔张进在“反扫荡”转移途中得了肺炎,组织上让奶奶去看护他。夜深人静,煤炉上的开水壶发出“吱吱”的声音。奶奶眼瞅着自己刚刚17岁,曾经憧憬着赶走日本侵略者后要做一名铁路工程师的小儿子慢慢闭上双眼,永远离开了这个世界。奶奶心如刀绞,从此再也不愿听到开水壶的叫声。

1944年周恩来从重庆返回延安,约我奶奶谈话:“你的情况我知道,一位中将夫人,像你这样,确实难能可贵。”他写信给我二姑张瑞芳:“你们的母亲是很值得钦佩的,她的许多事你们做儿女的未必完全知道。”以后又对我姑姑们说:“你们的母亲是值得尊敬的英雄,她受的苦,比你们兄妹几人加起来都多。”

1949年3月,离家十载的奶奶回到北平,在欢庆胜利的鞭炮和秧歌声中,全家14位成员聚在法通寺10号。奶奶做的第一件事,就是把自家的房子交公。

1949年11月,奶奶态度坚决地申请参加解放和改造妓女工作。她住进工作组,全身心地投入工作,几个月都不回家。她同情她们,愿意为她们做点事情,实在是基于她对旧社会的深刻了解,她要帮助她们在新社会里自食其力,重新找回做人的尊严。许多获得解放的妓女数年后还带着丈夫、孩子去看望我奶奶,感激她的救助之恩。

1960年7月22日下午,大姑张楠陪着奶奶去中医诊所做治疗。听到候诊的一位中年农村妇女大声数落着自己当炊事员的丈夫老不拿钱回家。奶奶便走过去劝那位妇女:可以用咱们的双手自食其力,不要总想着靠丈夫养活。边说边往长条凳上坐,没想到坐空了。搀扶起来时,她的左腿、左胳膊已经不能弯曲。半小时后,奶奶因脑溢血抢救无效,与世长辞,享年71岁……她在生命的最后一刻,还在自觉地做着群众工作。

奶奶葬礼当晚,周总理打电话过来,对我二姑张瑞芳说:“怎么忙,我也应当向她老人家告别呀!”总理的电话之后,全家人商议,由我二姑张瑞芳执笔写一封信给周总理,恳请总理为我奶奶的墓碑题字。不久,总理办公室通知我大姑夫王拓(时任外交部礼宾司副司长)到西花厅。在总理的书桌上,摆放着好几张“廉维同志之墓”的题字,有横版,也有竖版的。总理与他一起挑选,反复比较、斟酌,最后选择了一幅横排题字。

60年了,这块镌刻着周恩来总理题字的墓碑静静地陪伴着奶奶,向世人昭示着这里长眠着一位中国共产党党员,一位红色母亲。

永远不能忘记,是千千万万和奶奶一样平凡而伟大的共产党员用自己的臂膀、用自己的生命,创建、支撑着中国共产党的事业和新中国的宏伟大厦。他们的力量来自于对中国光明前途的坚定信念和不懈追求,来自于建设一个强大繁荣富强新中国的豪情,更是来自于让人民过上好日子的庄严承诺。他们是我心中永远的英雄!

红色基因的传递,从自己开始吧,发出我们的光和热,认真投身到传承红色传统的教育活动之中,团结、引导青年职工们将激发起来的热情,化为建功立业、报效祖国的实际行动,使革命先辈们用鲜血和生命打下的红色江山代代相传,永不变色。这,不正是奶奶企盼的吗?!