层内非均质性的控制因素

2020-04-08张慧波

张慧波,唐 洪,杨 成

(西南石油大学地球科学与技术,四川成都 610500)

储层非均质性是储层表征的核心内容,其研究水平将直接影响到对储层中油气水的分布规律的认识和开发效果的好坏,影响储层非均质性的因素很多,主要有构造因素、沉积因素、成岩因素以及开发因素等。目前国内绝大多数都以整个小层层内渗透率的非均质性为基础,研究储层层内非均质性。本文通过对BZ 油田明化镇组下段地层层内非均质性的研究,以及对小层层内一些参数的统计,发现当小层内存在多个砂体时,可能会弱化储层层内非均质性,也可能会加强储层层内非均质性,结合小层层内砂体构型研究,分析储层层内非均质性的影响因素。

1 地质背景

研究区的目的层明化镇组下段和馆陶组为主要的含油气层段,主要发育进积序列的浅水三角洲,其特征是分流河道砂体发育,河口坝砂体基本不发育。分流河道砂体直接与湖相泥岩呈冲刷接触,垂向相序不完整。本文通过对BZ33-1-1,BZ33-1-3等几口井岩心观察,发现研究区发育为浅水三角洲相,主要发育分流河道、分流河道间等微相。

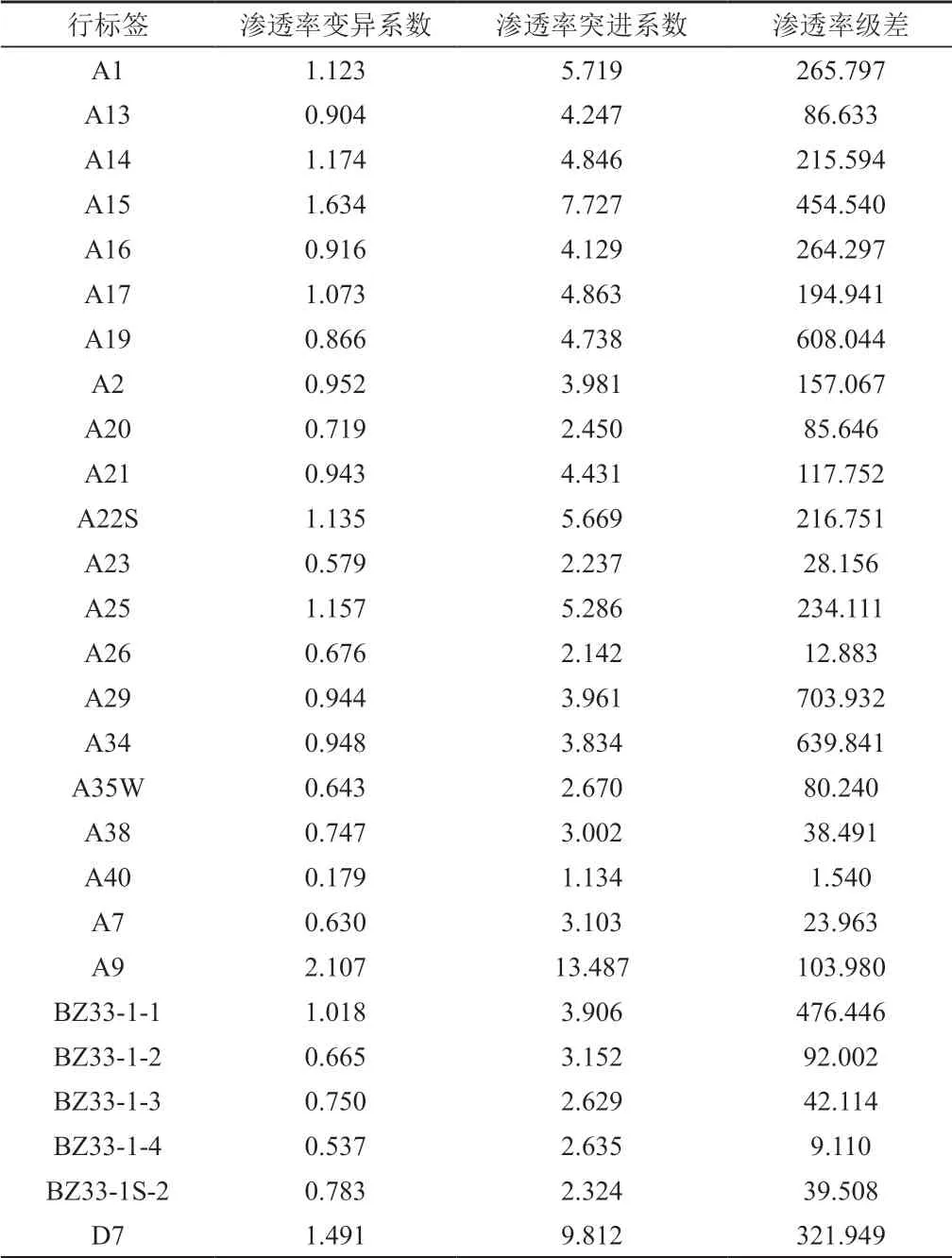

2 层内非均质表征

在储层构型研究的基础下,以III-1小层为例,选取渗透率变异系数(Ⅴk)、级差(Jk)、突进系数(Tk)等非均质参数对层内非均质性分布进行研究,突进系数越大,级差越大;变异系数越接近于1,表明小层渗透率的非均质性越强。文章共统计了油田主区内27口井的渗透率,计算各单井的渗透率非均质参数。如表1所示。综合分析认为研究区III-1小层层内非均质性强。

3 层内非均质性的影响因素

储层非均质性主要受沉积、成岩和构造等因素的控制。研究区目的层由于埋深较浅、钙质夹层发育较少,受后期胶结作用和成岩后生作用较弱。因此,BZ34-1油田储层非均质性主要受沉积作用的控制,故从沉积作用对储层非均质性的影响入手,着重分析砂体的空间分布与组合特征对储层层内非均质的影响。

3.1 沉积韵律性对层内非均质性的影响

研究区主要发育浅水三角洲平原及前缘亚相,主要发育分流河道、分流间湾、水下分流河道、水下分流河道间湾等微相,其形成多种韵律。

表1 III-1小层各单井渗透率非均质性参数统计表

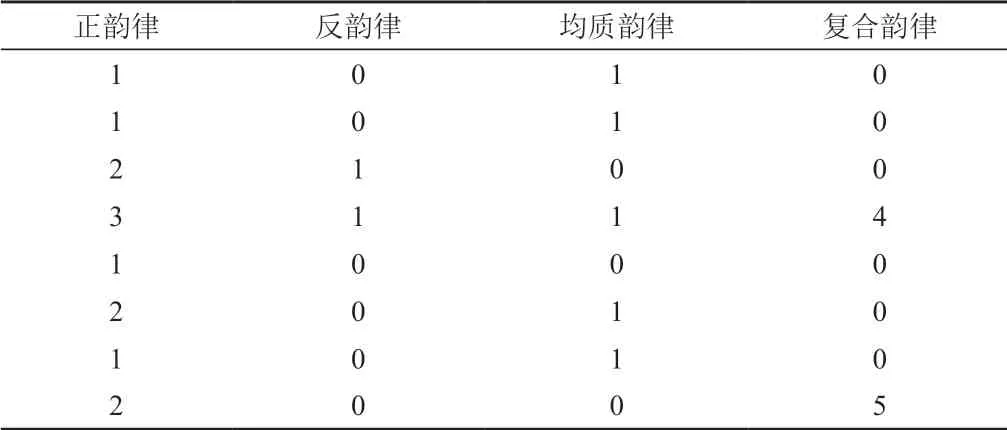

通过对研究区BZ34-1-4等几口岩心井的资料分析,可以看出BZ 油田明化镇油层组储层小层内部渗透率的变化比较复杂,有正韵律型、反韵律型以及由正、反韵律叠加组成的复合韵律共4种类型,并由此产生以下4种非均质类型,对目的层的渗透率韵律性进行了统计,如表2所示,从表2可以看出,大多数是正韵律与符合韵律形成的厚砂层,内部砂体大多数是正韵律和均质韵律,反韵律很少。结合沉积微相可以看出,研究区主要发育具有正韵律和均质韵律特征的分流河道微相,具有反韵律特征的河口坝等微相不发育。

表2 岩心井小层及单层渗透率韵律性统计表

3.2 沉积构型对层内非均质性的影响

研究区目的层段除了沉积韵律性对其非均质性有影响,储层构型单元相互叠置也对储层层内非均质有较大影响。从储层构型单元着手,分析砂体叠置关系对目的层段的非均质的影响。主要分析河道砂体的垂向叠加、侧向加积、河道砂体的进积与退积等对储层非均质性的影响。

3.2.1 河道的垂向叠加

研究区水下分流河道砂体在垂向上的叠加样式有叠加式叠加和切叠式叠加两种类型。叠加式叠加是指在垂向上两期形成的砂体之间相互接触,且早期形成的砂体没有明显受到后期形成的砂体的侵蚀、冲刷等作用。叠加式砂体常见于基准旋回面上升的中、晚期和下降的早、中期,此时沉积物补给通量小于可容纳空间(S/A<1)。叠式叠加垂向上早期形成的砂体受到后期砂体的冲刷作用,叠置砂体发生在基准旋回面上升的早、中期和下降的中、晚期。此时沉积物补给通量大于于可容纳空间(S/A>1)。主要存在河道中心与河道中心的叠加、河道边缘与河道边缘的叠加两种情况。

(1)河道中心与河道中心的叠加(图1 A40井)

河道中心砂体与河道中心砂体叠加对小层层内非均质性的影响,以A40井为例展开研究。如图1,在A40井处,小层层内渗透率变异系数为0.179,在C 单层时,该井处于河道中心,渗透率变异系数为0.205;到了B 单层时期,该井仍然处于河道中心,渗透率变异系数为0.217,A 单层时该处无砂体,B、C 单层层间非均质性为0.066。B、C 各单层层内渗透率变异系数与该小层层内渗透率变异系数相近,因此综合分析认为,河道中心与河道中心的叠加对层内非均质性影响不大。

(2)河道边缘与河道边缘的叠加(图1 A21井)

河道边缘砂体与河道边缘砂体叠加对小层层内非均质性的影响,以A21井为例,如图2在A21井处,小层层内渗透率变异系数为0.943。在C 单层时,该井处于河道边缘,渗透率变异系数为0.960;到了B 单层时期,该处仍然处于河道边缘,渗透率变异系数为0.992;A 单层时该处无砂体,B、C 单层层间非均质性为0.048。B、C 各单层层内渗透率变异系数与该小层层内渗透率变异系数相近,因此综合分析认为河道边缘与河道边缘的叠加对层内非均质性影响不大。

图1 河道垂向叠加剖面示意图(垂直物源)

3.2.2 河道的侧向加积

在湖平面升降的不同时期,由于可容纳空间与沉积物补给通量比值(A/S)的变化、河道摆动、水动力条件和古气候等多种因素的影响,会导致河道砂体不完全垂直堆积,形成河道砂体的侧向加积模式,会形成河道中心与河道边缘的垂向叠加,进而影响小层层内非均质性。

河道中心砂体与河道边缘砂体叠加对小层层内非均质性的影响,以A1井为例,如图2,在A1井处小层层内渗透率变异系数为1.123。C 单层时期,河道发育,A1处于河道中心,渗透率变异系数为0.61;到了B 单层时期,由于水动力变化,河道摆动,此时A1井处于靠近河道分边缘处,渗透率变异系数位0.849,到了A 单层时期,水动力继续变化,河道继续摆动,致使A1井处于河道边缘处,渗透率变异系数为1.304。A、B 单层时期由于A1井都靠近河道边缘,其单层间非均质性并不强,但C 单层时期A1井处于河道中心,C 与A、B 单层层间非均质性较大,渗透率变异系数达到0.733,因此综合分析认为河道中心与河道边缘砂体的叠加会极大地影响小层层内非均质性。

图2 A1处河道中心与河道边缘叠加剖面示意图(垂直物源)

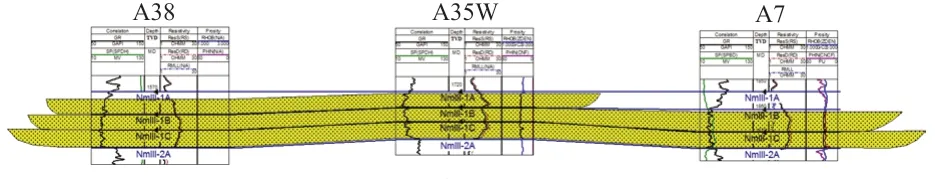

3.2.3 河道的进积与退积

进积与退积作用是指沉积中心和沉积相带逐步由盆地边缘(内部)向盆地内部(边缘)迁移过程,河道的进积与退积对小层层内非均质性的影响,以A35W 井为例,如图3的A35W 井,在C、B、A 时期旋回类型属于正旋回,湖平面逐渐上升,水动力变弱,沉积的河道规模逐渐变小,使得A35W井A 时期河道前缘部位与B 时期的河道中心部位叠加。在A35W 井处,小层层内渗透率变异系数为0.643。在B、C 单层时,该井处于河道前缘,渗透率变异系数分别为0.531和0.496;到了A 单层时期,水动力变弱,河道退积,该井则处于河道前缘,渗透率变异系数为0.794。而各单层间层间非均质性也比较大,综合分析,最终认为河道中心与河道前缘的叠加对层内非均质性影响较大。

图3 A7处河道中心与河道前缘叠加平面示意图(顺物源)

4 结论

1)研究区沉积作用是影响层内非均质性的主要因素,其河道的垂向叠加对层内非均质性影响不大。

2)河道砂体的侧向加积会使小层内单层层间非均质性增强,对小层层内非均质性影响较大;河道的进积与退积作用会使小层内单层层间非均质性较大,对小层层内非均质性影响较大。