第一、五届广州农民运动讲习所学员人数考辨

2020-04-06于朝霞

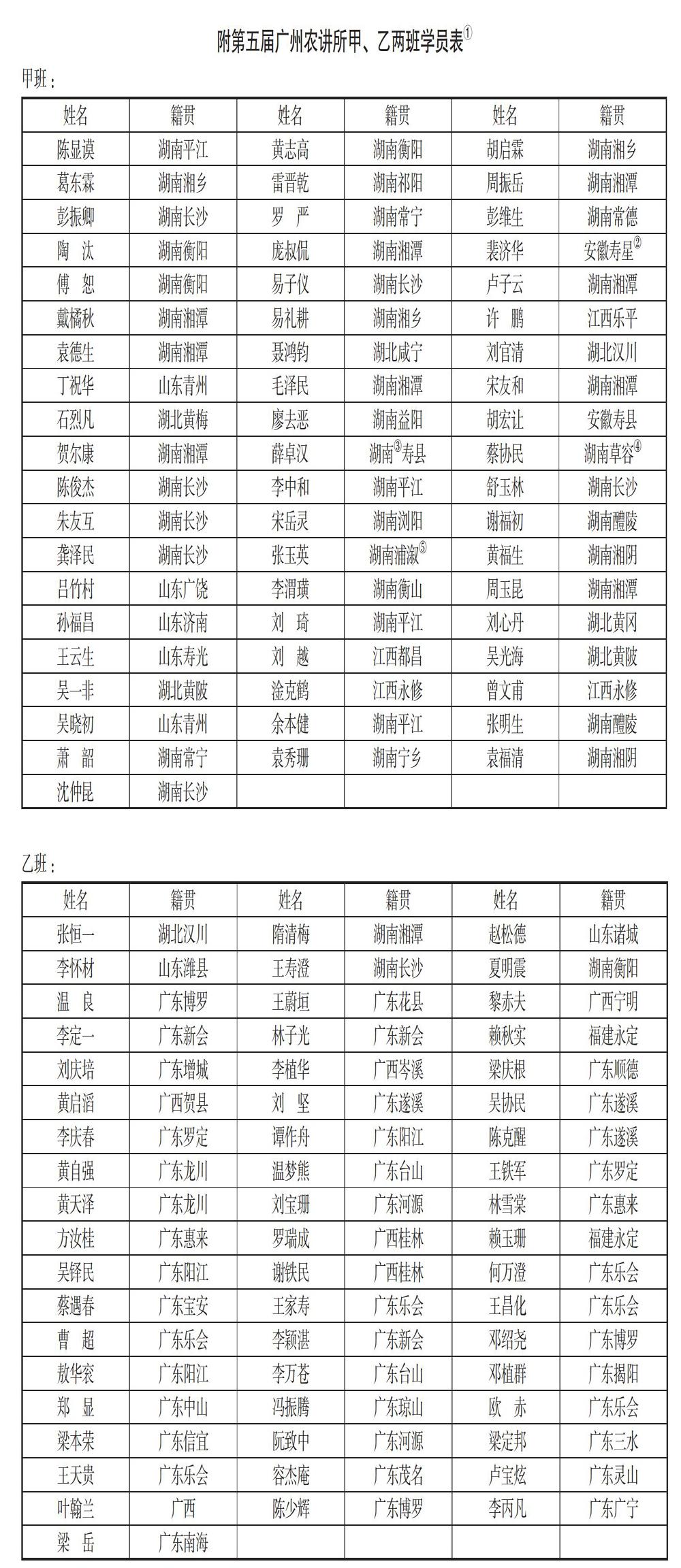

【摘 要】大革命时期,广州农民运动讲习所共招收六届学员,培养了为数众多的农民运动骨干。弄清这些学员的数量、来历及作为,是推动相关研究走向深入的必要之举。目前,对于第一、五届农讲所招收学员的人数仍需进一步明确。通过比对、解读有关史料可以得出:第一届农讲所招收学员人数为38人;第五届农讲所招收学员总人数为114人,其中甲班为64人、乙班为50人,至于同一史料所附学员表为何只有113名学员的具体信息,概为1名学员具体信息不明或当时录入排版遗漏所致,而学员表为何出现甲班58人、乙班55人的分列名单,应为当年录入排版失误所致。

【关键词】广州农民运动讲习所;学员人数;考辨

广州农民运动讲习所是大革命时期由国共两党合作创办的一所培养农民运动骨干的学校,前后共举办了六届。它的创办及发展对于推动掀起国民革命的高潮发挥了重要作用。对于广州农民运动讲习所的研究,已经取得了长足发展,①但研究无止境。对于第一届(1924年7月3日至1924年8月21日)和第五届(1925年9月14日至1925年11月19日)农讲所招收学员的人数,仍需要加以考辨和明确。

一、关于第一届农讲所的学员人数

第一届广州农民运动讲习所,学员入学时有38名,最后毕业的学员是33名。对于这两个数字,相关研究著作记述都是一致的。②这两个数字,也都是有史料史实支持的。1926年国民党中央农民部秘书罗绮园在《本部一年来工作报告概要》中总结指出,第一届农讲所学员“原共38名”“毕业人数33名”,报告还附了毕业33名学员的名字。③

照理说,史料史实明确,没有什么可争议的。但是,在第一届农讲所开学后不久的1924年7月21日,中国社会主义青年团广东区委刘尔嵩在向团中央的报告中有不同的说法。报告指出:“此所关系农民运动前途甚大,一方亦可借以训练同志,为培植各地活动干员。共计学生三十六人,同志二十人,……上海党部(指中共中央,笔者注)当然知道。”①

这样,关于第一届农讲所学员的人数,在历史文献中就出现了“38人”和“36人”两个数字。对此,有研究者在相关论文引用刘尔嵩的报告“共计学生36人”这一史料时,后面专门注明“(实为38人)”。②这一注释,表明该研究者已经注意到36人的说法,与罗绮园所说的第一届农讲所学员“原共38名”的数字不一致,认为该数字是不准确的,因而特别注明“(实为38人)”。究竟該用哪一个数字?出现不同数字的原因是什么呢?

对此,笔者分析认为,罗绮园所说的38人是“原共38名”,是开学时学员的原始数字,没有问题。但要注意,罗绮园随后在报告中又指出,“毕业人数33名”,“缺席旷课过多者退学1名,不能毕业者3名,自请退学者1名”。③

如此,中国社会主义青年团广东区委刘尔嵩汇报的学生人数之所以是36人,盖因学生入学后出现了退学的情况。毕竟第一届农讲所是1924年7月3日开学的,而刘尔嵩向团中央汇报的时间是7月21日,此时农讲所已经开学18天。学员刚入学会有一段适应期,罗绮园所说的“缺席旷课过多者退学1名”“自请退学者1名”这2名学生,很有可能就是在开学后的这18天内不适应学习而退学的,因此开学之初的38名学员此时只有36人是可以说得通的。因此,笔者认为,对于上述史料中“36人”的数字不必加以专门说明和“纠正”,如果非要加以说明和“纠正”,需要把根据和原由说清楚、说充分。

二、关于第五届农讲所的学员人数

第五届广州农讲所分甲乙两个班。1926年2月1日《中国农民》第2期登载的罗绮园《本部一年来工作报告概要》指出,“甲班六十四人,乙班五十人”,“卒业人数甲班六十四人,乙班五十人,共一百一十四人”,④并在报告后面的附表上列有甲、乙两班学员的姓名、年龄和籍贯等具体信息(见下页“附第五届广州农讲所甲、乙两班学员表”)。以下辨析的两个问题由此而来。

(一)关于第五届农讲所学员的总数

《本部一年来工作报告概要》中说,第五届农讲所学员总人数为114人。曾是第五届农讲所乙班学员的黎诚(黎赤夫),1964年7月在回忆该届农讲所的相关材料中也指出“两班共一百一十四人”⑤。114人这一数字,也见诸很多相关研究著作和文章。⑥

为了解这114名学员的具体信息以作进一步深入研究,笔者对《本部一年来工作报告概要》附表中的名单进行了清点核对,发现附表上的学员名单总数只有113人,与报告中所说的学员总数不相符。

为什么会出现这种情况呢?第五届农讲所学员的总数究竟是114人还是113人呢?笔者认为,按常理推断,对于报告所述学员总数114人,一般是没有问题的。但对于“每一名学员的具体信息”,囿于当时的历史条件,完全有掌握不全面不准确的可能,这样作为当时反映学员具体信息的附表,缺失一名学员的具体信息也是正常的。其实,如果我们细致考察报告附表就会发现,即便是已经列入其中的学员信息,也有多处不准确、不全面的地方。比如:甲班学员薛卓汉的籍贯在报告附表上是“湖南寿县”,但湖南并无“寿县”,实际应为“安徽寿县”,同一期的学生胡宏让在附表上的籍贯就是“安徽寿县”。又如:蔡协民的籍贯湖南“草容”,应为“华容”;裴济华的籍贯安徽“寿星”,应为“寿县”;张玉英的籍贯湖南“浦溆”,应为“溆浦”。再如:乙班学员叶翰兰的籍贯,没有像其他学员那样注明为某省某县,而只注明“广西”。这些情况都可以佐证,在当时确实难以完整、准确地了解每一位学员的具体信息。对于未了解到具体信息的那位学员,自然就无法将其体现在附表中。

当然,也不排除当时交付给《中国农民》编辑部的“附表原稿”是114人名单,但在录入排版环节出现了遗漏问题,从而导致我们今天看到的“登载出来的附表”与“附表原稿”在人数上并不一致。事实真相究竟如何?在没有“附表原稿”情况下,恐就难以求证了。

(二)关于甲班、乙班人数问题

据上述黎诚的回忆,第五届农讲所“甲班六十四人”“乙班五十人”,①这与《本部一年来工作报告概要》所述一致,而且黎诚连甲班有四名女生(黎诚本人为乙班学员)也记得很清楚。但是,经笔者对附表所列名单进行清点核对,发现附表上甲班为58人,乙班为55人,该如何解释呢?

本着“大胆假设,小心求证”的原则,笔者“大胆假设”,可能是当时的排版出现了问题,把附表原稿本来列在甲班最后的6名学员,错划入了乙班,误列为乙班前6名。

《本部一年来工作报告概要》指出,第五届农讲所“原定于10月1日开学,3日开课。因甲班学生均由远方而来,且先到所数十天。为该班学生惜时计,所以预早于9月14日提前开课。12月8日两班同时举行毕业礼”②。从附表所列甲班学员来看,的确是从山东、湖南、湖北、安徽、江西“远方而来”。但值得注意的是,列入乙班的前6名学员,包括“张恒一(湖北汉川)、隋清梅(湖南湘潭)、赵松德(山东诸城)、李怀材(山东潍县)、王寿澄(湖南长沙)、夏明震(湖南衡阳)”,也是从山东、湖北、湖南等“远方而来”的,如果把这6人列入甲班,那么甲班正好是64人。这6个人中,排名最后的是“夏明震(湖南衡阳)”,他也是这6人中最有名气的——他是烈士夏明翰的胞弟,后来也为革命壮烈牺牲。只要“小心求证”了夏明震是“甲班”学员,那就可以大胆推测他们这6个人都应该是甲班学员。

对于夏明震到第五届农讲所学习的情况,时任中共湘区委员会书记(1923年4月至1927年4月)的李维汉在回忆录中,曾把中共湘区委员会派出的学员名单罗列出来,其中包括夏明震以及在报告附表中与夏明震同放在乙班的隋清梅、王寿澄两位湖南籍学员。③中共中央宣传部新闻局等编著的《永远的丰碑》第5部,在介绍另一湖南籍学员雷晋乾时指出:“1925年9月,雷晋乾和毛泽民、夏明震一起由中共湘区委员会介绍到广州农民运动讲习所学习。”④

根据《本部一年来工作报告概要》,第五届农讲所甲班是1925年9月14日开课的,且雷晋乾、毛泽民都是甲班学员,既然夏明震和他们2人都是1925年9月一起由中共湘区委员会组织派出的,按一般理解,他们到达农讲所的时间应该大体相当,夏明震也该是甲班学员,而不会只有他一人拖延到10月份开课成为乙班的学员。而既然夏明震是甲班学员,那么与他同为“远方而来”却在附表中被列入乙班的其他5位学员——张恒一(湖北汉川)、隋清梅(湖南湘潭)、赵松德(山东诸城)、李怀材(山东潍县)、王寿澄(湖南长沙),也应为甲班学员。由此,甲班学员正好变成64人,与《本部一年来工作报告概要》所说以及黎诚的回忆是一致的。

这样,在把夏明震等“远方而来”的6人从乙班改列到甲班之后,乙班学员就由55人减少了6人,变成了49人。这49人从其籍贯来看,主要以广东本地的學员为主,加上福建和广西的个别学员,而福建、广西是广东的邻居,距离相对较近,学员都不是“远方而来”。当然,这49人的具体信息表,与《本部一年来工作报告概要》所记载以及黎诚所回忆的——乙班50人,在人数上仍不一致。这一问题其实与前述学员总数问题是同一问题,本文已就其原因做了解释和分析。

三、余论

傅斯年有句名言:“史学便是史料学。”他把“史料之相对的价值”分为八对关系:一是直接史料对间接史料,二是官家的记载对民间的记载,三是本国的记载对外国的记载,四是近人的记载对远人的记载,五是不经意的记载对经意的记载,六是本事对旁涉,七是直说对隐喻,八是口说的史料对著文的史料。①这八对关系,对研究者运用史料比较方法来研究历史、还原历史作了比较全面的总结和概括。

以此关系来看,上述第一届广州农讲所的学员人数,有直接史料、本事——罗绮园的《本部一年来工作报告概要》记载,有间接史料、旁涉——刘尔嵩在向团中央报告中的记载。将其加以比对分析,可知第一届广州农讲所招收学员人数为38人,毕业学员是33人;而刘尔嵩报告中所说的学员36人,通过分析认为,这是在学习过程中因学员“缺席旷课过多者退学1名”“自请退学者1名”所致。

对于第五届农讲所的学员人数,有直接史料、近人(当时当事人)——罗绮园的《本部一年来工作报告概要》记载,有间接史料、远人(后人)——黎诚作为学员回忆第五届广州农讲所的史料记载,二者对于学员人数的记载是一致的,即总人数114人——甲班64人,乙班50人。如果据此史料相互比对、印证和支持,应该说史实已清楚,无可怀疑之处。但问题在于,直接史料——罗绮园的《本部一年来工作报告概要》中所附的甲乙两班学员名单,经清点核实,总数只有113人,且列入甲班的为58人,列入乙班的为55人,史料本身前后却不一致。因此,纯就史料以探史实在这里是行不通的。鉴于此,本文就出现这些问题的原因作出解释和分析,以求教于方家。

(于朝霞,中共中央党校(国家行政学院)报刊社副编审)