制药废水膜法深度处理效果分析

2020-04-06赵平王振吴赳杨文玲张月萍杜新充王坦

赵平,王振,吴赳,杨文玲,张月萍,杜新充,王坦

(1.河北科技大学 化学与制药工程学院,河北 石家庄 050018;2.河北省药物化工工程技术研究中心,河北 石家庄 050018)

我国制药工业[1]发展迅速,药品种类繁多,导致制药废水[2-3]成分复杂、含盐量高、有机物浓度高,很难达到排放标准[4-5]。针对国内水污染现象[6],制药工业提高了污水排放要求,对制药废水深度处理[7-15]成为研究热点。

膜技术[16]中纳滤、反渗透能去除纳米级物质,可应用于各种料液深度提纯、浓缩。本文对经过絮凝沉淀、厌氧、好氧、臭氧催化氧化处理后的综合性制药废水进一步处理,与工业循环冷却水标准中主要指标COD、总硬度、氨氮、pH对比,并增加反映水中离子强度和电解质截留效果的电导率指标,探讨膜分离对综合性制药废水深度处理效果,及回用于工业生产过程的可行性。

1 实验部分

1.1 材料与仪器

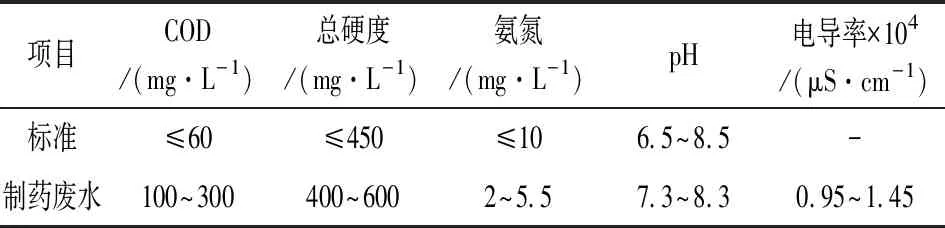

制药废水为华北制药集团综合性制药废水(经过絮凝、沉淀、厌氧、好氧、臭氧催化氧化[9]处理后,略带黄色、清澈透明、几乎无可见杂质,无需进行预处理,可直接进入膜处理系统),其主要指标见表1。

表1 制药废水水质

EL20梅特勒-托利pH计;DDS-307A型电导率仪;纳滤膜、反渗透膜均为卷式膜,贵阳时代沃顿公司,材质分别为芳胺聚酯、聚酰胺,膜性能数据见表2。

表2 纳滤膜、反渗透膜性能

1.2 处理流程及实验装置

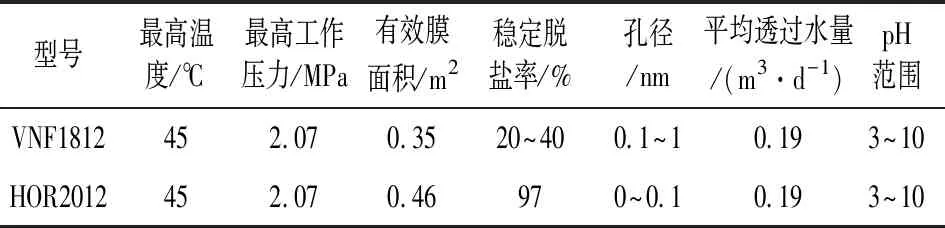

用纳滤膜截留废水中较大的杂质,反渗透膜截留较小的杂质,图1为膜法处理工艺。经前期处理后的制药废水经过泵加压至0.7 MPa后进入纳滤系统,得到纳滤浓缩液和透过液。纳滤透过液加压至0.9 MPa进入反渗透系统,得到反渗透浓缩液和透过液。纳滤、反渗透均单级运行4 h,浓缩液和透过液初始瞬时流量比接近2∶1。实验结束后使用二级反渗透水对膜表面循环清洗30 min,准备下次实验。检测项目包含原料、浓缩液、透过液的COD、总硬度、氨氮、pH、电导率指标。

图1 膜法处理工艺流程

1.3 分析方法

利用微波消解仪依据重铬酸盐法(HJ 828—2017)测定COD;EDTA二钠滴定法(GB 7477—1987)检测总硬度;蒸馏中和滴定法(HJ 537—2009)检测氨氮;梅特勒-托利pH计测定pH;电导率仪测定电导率。

截留率为膜截留某类杂质的能力,其计算式如下:

其中,R为截留率,C0为原液的杂质指标,C1为透过液的杂质指标。

2 结果与讨论

2.1 COD处理效果

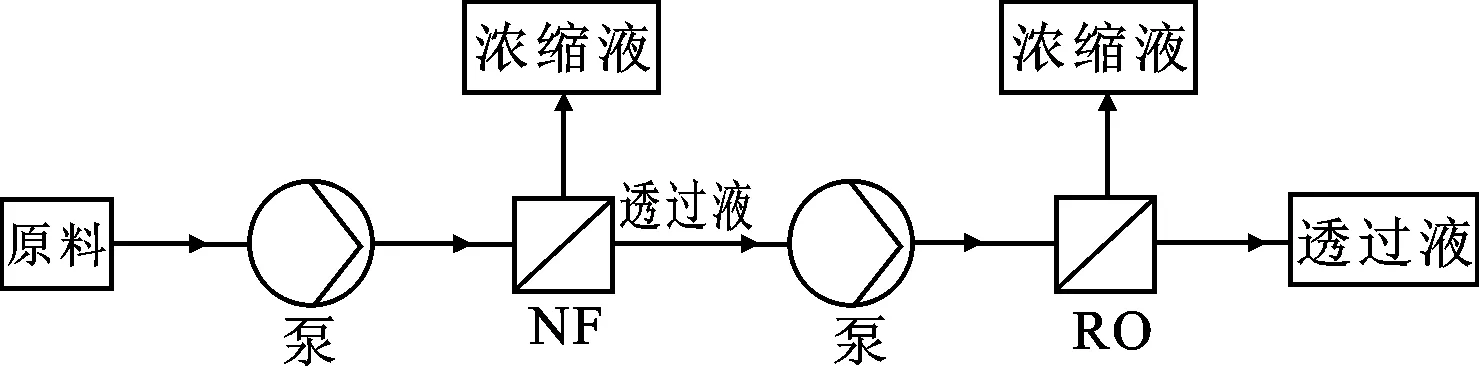

2.1.1 制药废水存放自降解 制药废水在室温下自降解数据见表3,于白色敞口塑料桶内连续静置存放,35 d开始出现绿斑。

表3 制药废水自降解结果

由表3可知,相同存放时间,COD越高、下降幅度越大、自降解速率越大,且自降解过程为非线性过程,随存放时间延长,COD自降解速率下降。制药废水COD高,表明前期氧化不完全,料液中仍有大分子有机物。化学键的相互作用使得大分子有机物比小分子有机物的部分键能弱,易被空气中的氧气氧化破坏。随时间延长、低键能的化学键减少,氧化速率越来越慢,因此COD越高、自降解速率越大,随时间延长降解速率减小。

制药废水存放时间不宜超过30 d,存放时间过长,空气中微生物依靠废水所含的营养物质大量繁殖,出现绿斑现象。

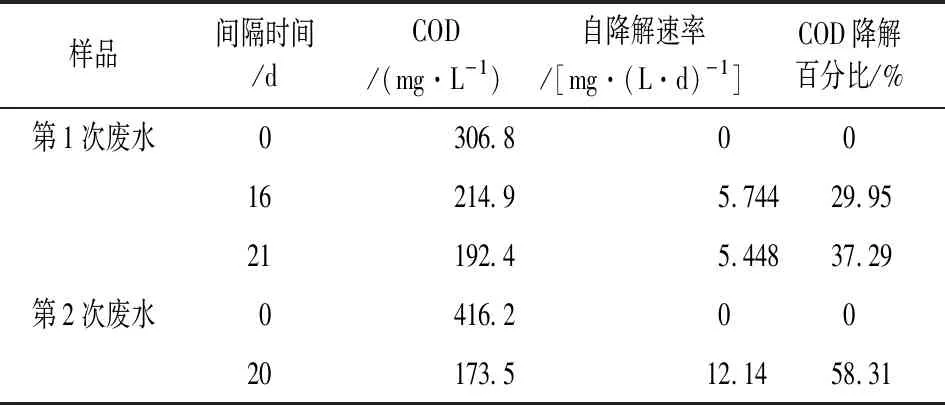

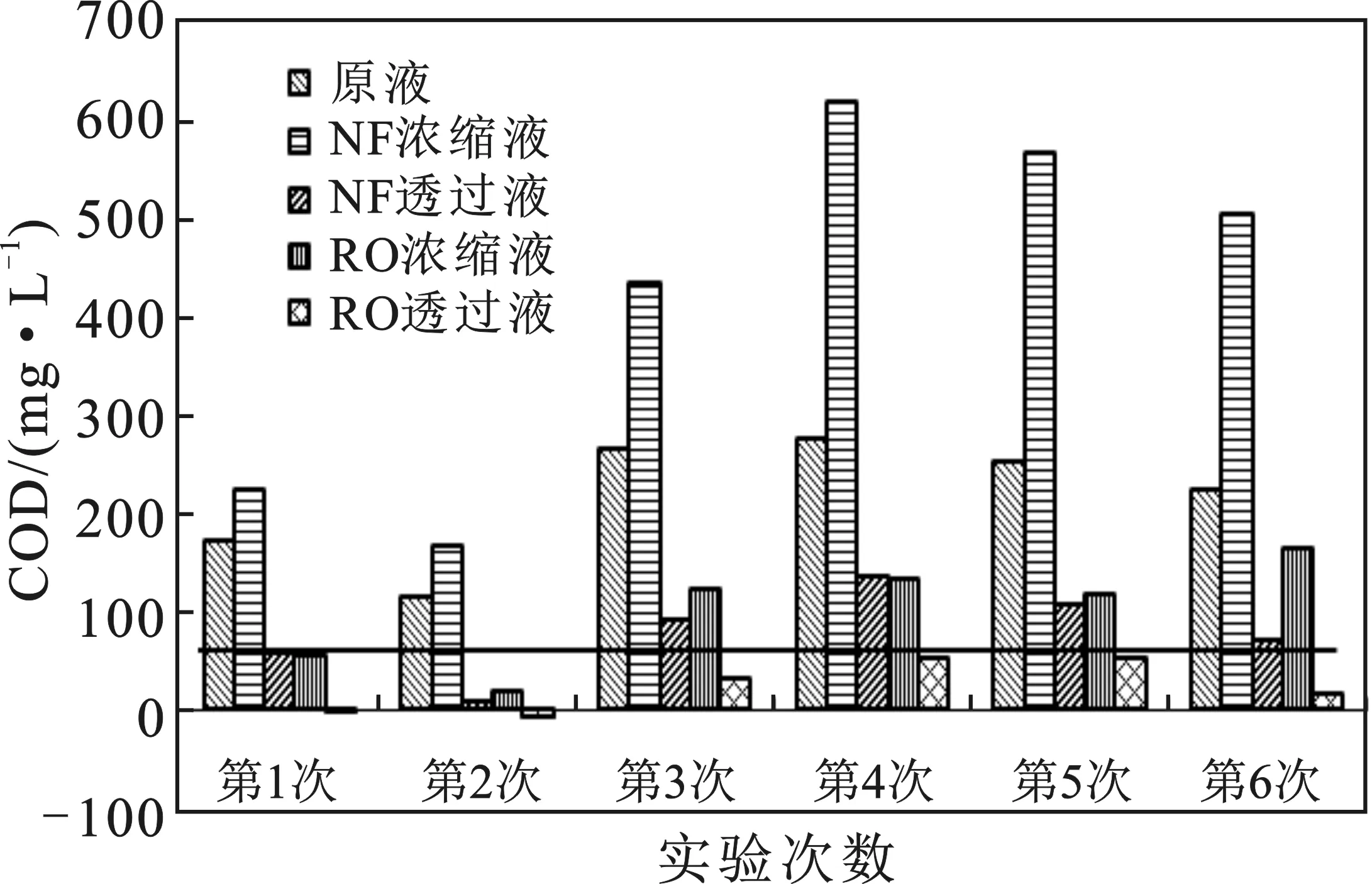

2.1.2 COD变化 经过纳滤、反渗透处理,料液COD变化见图2,图中横线为工业循环冷却水标准中COD指标。

图2 COD处理效果

由图2可知,原液经膜处理后,浓缩液COD增大,透过液COD显著减小。COD有时为负值,表示反渗透透过液COD比实验室二级反渗透水低。前2次实验原液COD较低,纳滤平均截留率为79%,反渗透平均截留率近100%;后4次实验原液COD较高,纳滤平均截留率为57%,反渗透平均截留率为60%。制药废水经过两级膜法处理后,COD截留率为85%。从实验结果看制药废水经过纳滤、反渗透处理,COD能达到工业循环冷却水指标。

纳滤膜对分子量200以上的有机物具有很好的截留效果,对分子量200以下的有机物截留效果较差。氧化后的废水存在较多分子量<200的有机产物[17-18],使得纳滤膜的截留率较低。纳滤膜材质为芳胺聚酯,料液中与其极性[19]相近的有机物在膜相中易于溶解、扩散;料液内分子体积较小的有机物易于通过膜孔道[20],料液侧浓度越高,推动力越大,传递速率越快,截留率降低。

反渗透膜[16]为无孔致密膜,通过对溶剂和溶质的吸附、溶解性能差异,在膜内化学位差的推动下扩散,透过膜表面活性层后实现杂质分离。膜的选择透过性[21],使得大部分较大的有机物在料液侧膜表面积累,有机物之间靠分子间力相互结合形成更大的分子基团,阻止其它有机分子靠近膜,提高了截留率。反渗透膜材质为聚酰胺,料液中与其极性相近的有机物,易于通过膜相,导致截留率降低。

纳滤膜[22]与反渗透膜相比具有尺寸更大的“孔结构”,三维交联结构更疏松,同时两者均能以溶解、扩散方式传递物质,综合比较纳滤膜比反渗透膜对COD截留率低。

2.2 总硬度处理效果

纳滤、反渗透对总硬度处理效果见图3,工业循环冷却水标准总硬度指标为图中横线所示。

图3 总硬度处理效果

由图3可知,原液经膜处理后,浓缩液总硬度增大,透过液总硬度显著减小。总硬度有时为负值或0,表示料液总硬度比实验室二级反渗透水低或相等。前3次实验料液总硬度较低,纳滤平均截留率为89%,反渗透平均截留率为90%;后4次实验料液总硬度较高,纳滤平均截留率为87%,反渗透平均截留率为65%。实验结果表明制药废水经过两级膜法处理,总硬度截留率为98%,单独使用纳滤膜处理便能符合工业循环冷却水总硬度标准。

总硬度测定钙、镁二价离子,纳滤膜对其有较好的截留作用。纳滤过程中,纳滤膜表面分离层的活性基团选择性吸附料液离子[23],并对离子有静电相互作用[24];与此同时浓差极化效应[25]使离子在浓度差推动下经过膜相或膜孔,导致膜表面分离层电荷量[26]因吸附异性离子而减少,同性电荷基团的排斥力变弱,膜孔因大量分子涌入而扩大,两种作用使得截留率略有降低。纳滤膜所带电荷与料液同电性离子相互排斥,膜内同电性离子浓度低于其主体溶液浓度,异电性离子浓度高于其主体溶液浓度形成Donnan位差[22],阻止了同电性离子由主体溶液向膜内扩散,同时为了保持电中性,异电性离子也被截留,截留率升高。浓差极化层使得膜表面形成Donnan电位[27]。膜相离子迁移形成扩散电位,在浓度差和电势差的双重作用下,离子经过膜相,截留率降低。纳滤膜膜孔、溶解-扩散、荷电性质[22-23]互相影响,其综合作用使得总硬度截留率基本不变。

反渗透膜对总硬度截留效果同样依据上述的溶解、扩散模型和荷电性质,但反渗透膜比纳滤膜更致密,活性基团分散程度高、体积小。综合考虑,总硬度低时,反渗透膜的致密性为主要因素,反渗透膜截留效果相对较好;总硬度较高时,离子浓度升高,推动力增强,溶解、扩散占主要因素,反渗透膜截留效果明显变差。

2.3 氨氮处理效果

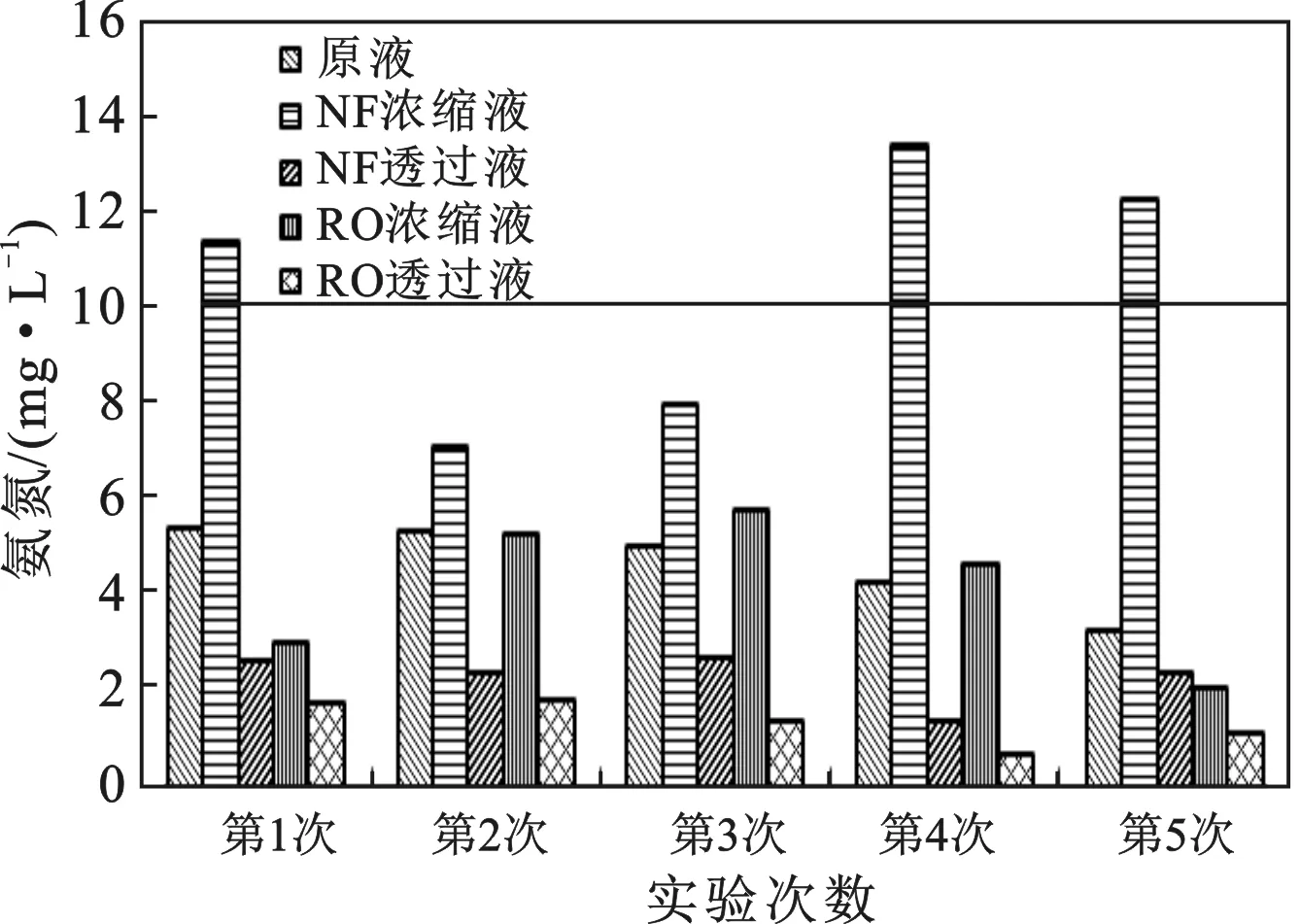

纳滤、反渗透对氨氮处理效果见图4,工业循环冷却水标准氨氮指标见图中横线。

图4 氨氮处理效果

由图4可知,原液氨氮已符合标准,不用进行处理。第5次实验氨氮较低,纳滤截留效率为27.39%,反渗透截留效率为52.00%;前4次实验氨氮较高,纳滤膜平均截留效率为55%,反渗透平均截留效率为40%。实验结果表明制药废水经过两级膜法处理,氨氮截留率为42%。

水分子、氨离子分子量均为18,两者直径与纳滤膜孔径相差不大,对其拦截作用较弱。料液有机物含量高,对纳滤膜表面分离层的活性基团占有率高,荷电性质对氨离子作用较弱,截留效果较差。料液氨氮较低时,浓差极化效应弱或没有形成浓差极化层,推动力弱,部分氨离子通过膜孔,截留率较低。料液氨氮较高时,料液侧膜表面形成浓差极化层,膜孔内出现“架桥”现象,阻挡了大部分氨离子,截留率升高。综合考虑,膜孔尺寸对氨离子截留效果优于荷电性质,料液氨氮低时,截留率较低;料液氨氮高时,膜孔堵塞,截留率升高。

反渗透膜相对致密,氨离子无法直接通过,因此低浓度时的截留率比纳滤高。反渗透膜分离层材质为聚酰胺,含有大量极性活性基团,依据相似相溶原理[19],料液浓度升高,浓度梯度增大,氨离子透过速率加快,截留率降低。料液有机物较少,荷电性质对氨离子吸附作用增强,提高了对氨离子的截留效果。综合考虑,反渗透料液浓度低时,荷电性质和膜的致密性起主要作用,截留率较高;料液浓度高时,相似相溶起主要作用,截留率较低。

2.4 pH处理效果

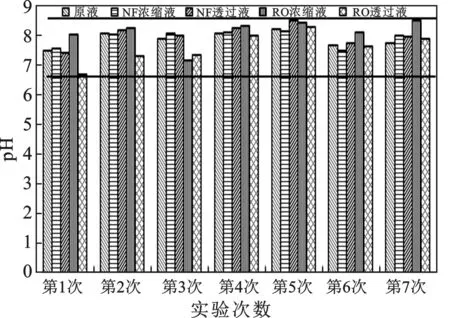

图5为纳滤、反渗透对pH处理结果,图中两条直线为循环冷却水标准pH指标,下线pH 6.5,上线pH 8.5。

图5 pH处理效果

由图5可知,原液、浓缩液、透过液pH值均能符合标准,不用进行处理。纳滤透过液pH略高于原液和反渗透透过液,略低于反渗透浓缩液;反渗透透过液pH略低于反渗透浓缩液。

根据酸碱质子理论[28],凡是能给出质子(氢离子)的分子或离子都是酸;凡是能与质子(氢离子)结合的分子或离子都是碱。氢原子[29]直径约0.1 nm,氢离子比氢原子小。纳滤膜孔尺寸[30]约1 nm,对氢离子几乎没有截留作用。料液含电解质较多,pH为7.5,氢离子较少,负电性电解质和氢离子对芳胺聚酯为吸附竞争关系。综合考虑,料液经过膜相,偏碱性有机物和无机物相对较多,氢离子较少,纳滤透过液pH升高。

反渗透膜比纳滤膜的分离层更致密,能截留比纳滤膜孔尺寸更小的物质,增强了对有机物和无机盐的截留性能,而对氢离子的截留作用很弱。料液中电解质含量依然远大于氢离子数量,占据膜表面的聚酰胺基团,氢离子截留率较低。综合分析,反渗透浓缩液pH升高,透过液pH降低。

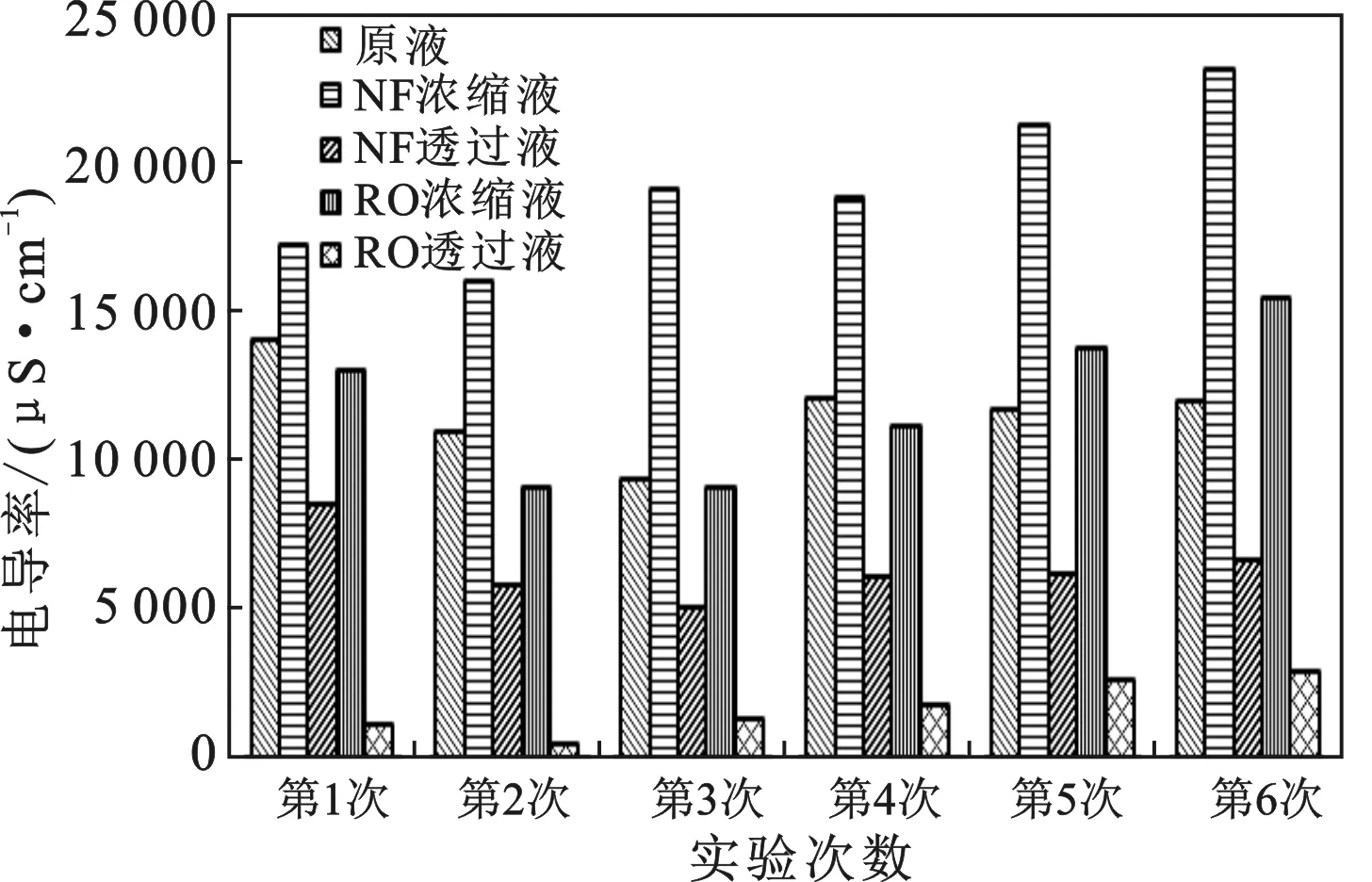

2.5 电导率处理效果

纳滤、反渗透对电导率处理效果见图6。电导率[31]是电解质溶液重要的物理化学特性,反映溶液中带电粒子总量和膜对离子的截留效果。

图6 电导率处理效果

由图6可知,纳滤对电导率的平均截留率为42%,反渗透为74%。电导率大幅下降,大部分电解质被去除。

纳滤膜和反渗透膜传质机理[22]均为溶解、扩散模型,纳滤膜内有比反渗透膜更大的立体空间(有学者认为是膜孔),这些立体空间是纳滤膜对电解质截留率低的重要原因。料液内电解质因分子间力的相互作用形成较大基团,更难通过反渗透膜。两种膜的膜表面分离层均有活性基团,分离层材质不同,使得活性基分子量、电荷量、极性均不同。电解质与活性基团互相吸附,在一定程度上阻止了部分电解质透过膜相。同时分离膜料液侧形成的浓差极化层,导致电解质在溶解、扩散和浓度差、电位差几方面均易透过膜。这些因素在电解质不同浓度时,截留效果互有高低,不是决定电导率差异的主要原因。综合分析,膜的致密性是反渗透比纳滤截留率高的主要原因。

3 结论

对氧化后的综合性制药废水使用纳滤、反渗透膜法深度处理,对废水主要指标进行分析,得到如下结论。

(1)综合性制药废水经过膜法深度处理后,主要指标COD、总硬度、氨氮、pH均能符合工业循环冷却水标准,可作为循环冷却水回用。

(2)经过纳滤处理,总硬度达到工业循环冷却水标准。

(3)经过氧化处理后,废水的氨氮、pH已达到工业循环冷却水标准。

(4)经过纳滤、反渗透处理,电导率大幅下降,大部分电解质被去除。

(5)纳滤对高浓度废水中杂质截留效果好,反渗透对低浓度废水中杂质截留效果好。