水体中微塑料的分布与丰度

2020-04-06张润吴玲玲王萌

张润,吴玲玲,王萌

(同济大学 环境科学与工程学院,上海 200092)

据统计,在所有的海洋碎片中,75%都是塑料。严重破坏了从海岸到海洋的生态平衡[1]。塑料对生态环境影响的严重程度与颗粒大小密切相关,即粒径越小影响越大。因此,国内外学者关注到了小于5 mm的塑料碎片,《Science》杂志于2004年将这类塑料定义为微塑料[2-3]。

微塑料可以吸附周围环境中的有机和金属污染,从而显著影响污染的生物可及性[4-6]。而在塑料生产过程中会添加具有致畸性和致癌作用的抗氧化剂和邻苯二乙酯等成分。这些成分可能会释放到环境中[7-9]。此外,被生物摄入后,其生物利用度和生物积累性可能会对生物,特别是水生生物构成风险[10-12]。进入生物体的微塑料可以通过在组织和器官中的转移和浓缩而刺激生物体产生免疫反应等[13]。然而,要清理微塑料,仍需进一步了解微塑料目前的分布情况。首先由于微塑料的成分,密度和尺寸不同,密度大的聚合物[聚氯乙烯(PVC)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)]更容易下沉,而密度小的[聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)]则更易漂浮在水面发生迁移。但即使对于密度较高的颗粒,它们仍然会受到暗流的作用发生迁移。此外,在水生环境中,由于盐水和淡水之间存在的密度差异,同一类型的塑料在不同环境中也可能呈现不同的分布状况。在本文中,我们的目的是回顾关于微塑料的丰度、分布等最新文献,以了解微塑料污染的现状,为下一步的风险评估做铺垫。

1 海洋

在风、降水和水流的作用下,大部分微塑料会进入海洋中。最近的研究表明,微塑料在全球所有海洋(太平洋、印度洋、大西洋和北冰洋)中均有分布,其中最常见的微塑料类型是PET和PP(表1)。

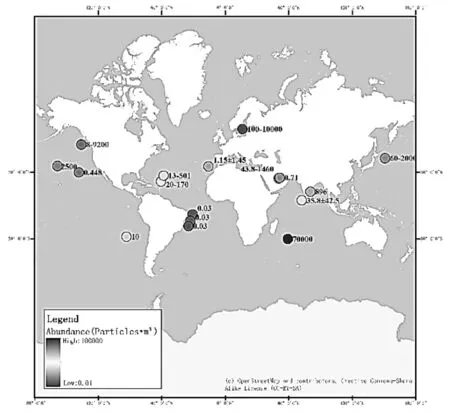

据估计,在全球海洋中总共漂浮着至少35 540 t的微塑料颗粒。微塑料的分布会受洋流影响。其中北大西洋副热带环流区域的塑料碎块主要汇集在亚热带纬度[14]。在大西洋,沿北/南纬度梯度收集到的样本中均含有微塑料,浓度为0~8.5颗/m3。由此也证明了微塑料在大西洋分布之广泛[29]。而反气旋漩涡的作用可能使部分区域形成一个微塑料的汇,使得这些区域中微塑料的丰度高出平均值9.4倍。季节性因素同样会影响微塑料的分布。在冬季波罗的海近海微塑料主要分布于0~30 m深度的位置而夏季则会分布在60~30 m处[30]。从1999年至2012年,微塑料的丰度仍在增加,经拖网收集位于东北和东南太平洋海域的样本中大约共有超过21 290 t的微塑料,含有微塑料的比例为95%~100%,超过了历史数据中的62%。即便在人口密度很低的夏洛特皇后海峡的淡水中也显示出较高的微塑料丰度,这是由于其会与太平洋海域海水混合[31]。但是,尽管微塑料分布广泛并且在过去几十年中微塑料的量不断增加,对生物的影响还有待进一步的研究。研究统计表明,浮游生物体内微塑料的浓度并没有出现明显变化。由于印度洋海域关于微塑料的产生与分布的研究较少,仅显示出空间分布的差异而没有时间分布,但这些研究数据仍然可以证明微塑料的存在(图1)[25]。而距离海岸10 km处的海域可能是一个潜在的汇聚区。值得注意的是在一个人口稀疏的岛屿——Vavvaru附近也发现了微塑料的存在,这从侧面说明了微塑料的可迁移性[25]。

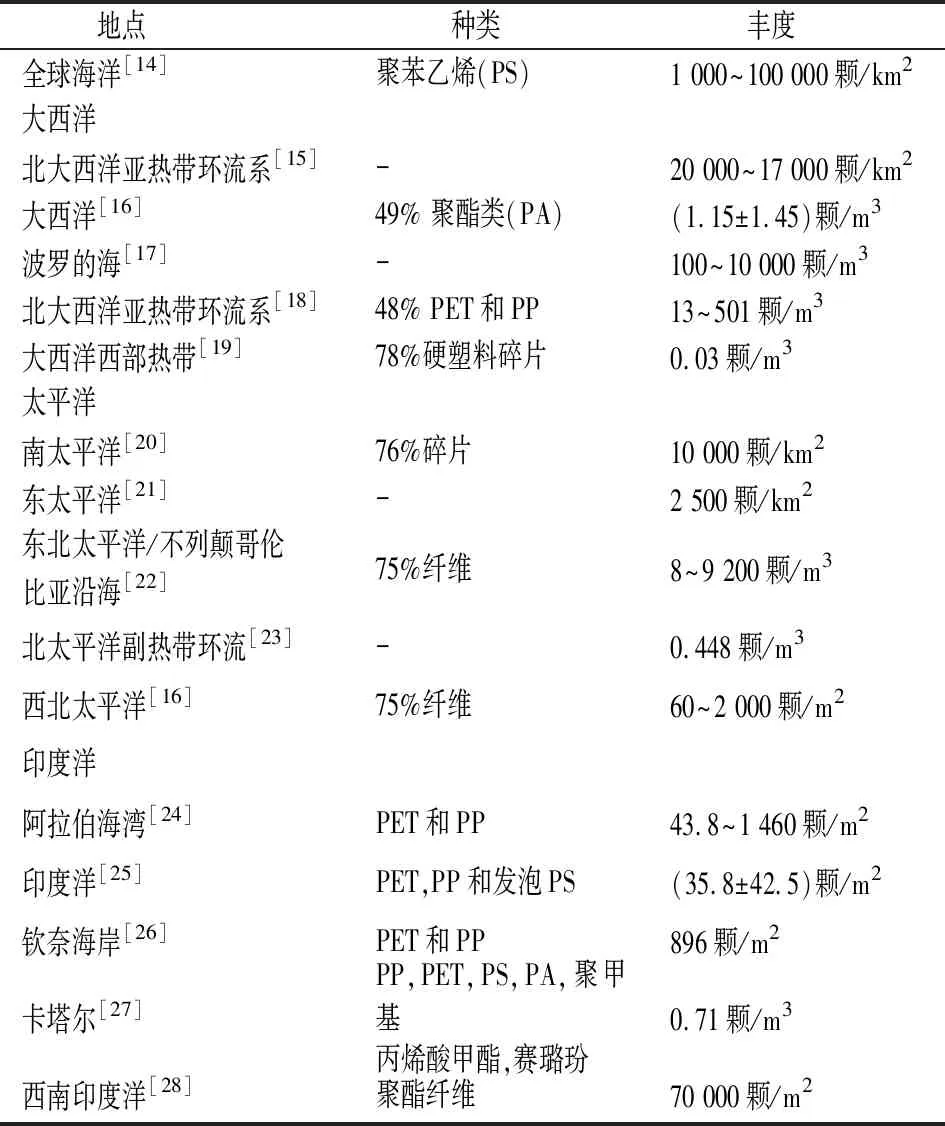

表1 海洋中微塑料的分布与丰度

图1 微塑料在大西洋、太平洋和印度洋中的分布

由于采样方法的不同(即采样器的网格尺寸不同),一些研究调查可能遗漏较小的颗粒,研究结果难以直接进行比较。此外,在采样过程中,采样范围跨越的海域之宽给重复实验的进行增加了难度,这导致实验结果易受水流和风的变化影响[24]。同时在自然条件下,海水密度会随深度的增加而增加,导致微塑料漂浮在水面或缓慢下沉的,形成分层分布。也就是说,不同密度的微塑料可能会停留在具有相同密度的海水层。但目前对微塑料分布的调查仍是以表层水体平面分布为主,缺乏不同深度对其影响的研究,进而影响对其迁移规律的探究。因此,迫切需要提出一种标准化,准确的抽样方法,并且还需要探索海洋环境中微塑料更为全面的分布情况。

2 河流和湖泊

尽管大多数研究都对海洋环境中的微塑料污染给予了极大的关注,仅有少数论文集中对微塑料在湖泊和河流上的分布进行研究,为微塑料的存在提供了证据[32-33]。在地表水中,微塑料以PE、PP和PS为主。其中在城市流域的水体通常会经过污水处理厂的处理,由于污水处理厂对微塑料的清除率很低,处理过后的水体中仍含有大量微塑料。采样数据表明,下游淡水水体中微塑料的含量远高于上游和许多海水取样点,显然污水处理厂并不能处理微塑料污染,甚至可能造成了微塑料的进一步积累,并且成为将微塑料排入海洋、河口、河流和湖泊的途径之一[34]。在闽江、椒江和瓯江河口这三个河口收集到的塑料中90%以上是微塑料(100~4 100颗/m3)[35]。印度尼西亚境内的Ciwalengke河中,可以检测到(5 850±3 280)颗/m3的微塑料并以纤维为主。其中,居民的洗衣行为和纺织工业中的织物洗涤工艺是这些纤维的主要来源[36]。Eriksen等在劳伦蒂安五大湖中对地表水进行取样,并检测到微塑料的丰度大约为43 000颗/km2,其中微塑料浓度最高的采样点位于两个主要城市的下游,至少为466 000颗/km2[37]。这表明人类活动可能是微塑料污染的潜在促成因素并且在上游产生的微塑料会向下游迁移,成为海洋污染的来源之一。三峡水库的一个分支中同样检测到微塑料的存在,结果显示其丰度范围在0.55×105~342×105颗/km2之间[38]。与海洋中影响微塑料分布的因素不同,强风和大雨对淡水中微塑料分布丰度的影响可以忽略不计,且微塑料的分布与水位高度和透明度呈负相关[38]。

3 沉积物

经过洋流和风力的长距离运输后,微塑料最终会沉积在底泥或沿海栖息地中,如沼泽、海草床和珊瑚礁。一些研究证明,沉积物是大部分海洋微塑料的汇。尤其是高密度的微塑料更易在重力作用下逐渐下沉进入底泥沉积物中。在刚果峡谷的深海沉积物、波丘派恩河的海底平原以及尼罗河深海冲击扇和南大西洋的部分地区,微塑料的平均丰度为200颗/m2。在沙特阿拉伯红海浅海岸地区沉积物中的微塑料也达到160颗/m2[39]。在潮间带和海滩沉积物中,也观察到了微塑料的存在,其分布主要受人类活动的影响[40]。中国渤海海滩采集的样品中,发现以聚乙烯醋酸乙烯酯(PEVA),轻密度聚乙烯(LDPE)和PS为主的微塑料数量在(102.9±39.9)~(163.3±37.7)颗/kg之间,这类微塑料的出现与该地区发展的旅游活动密切相关[41]。通过分析从伊朗波斯湾海滩采集的沉积物样本发现,大多数微塑料是在塑料工业中很常见的聚乙烯以及聚酰胺衍生物和有机硅塑料,同样表明其来源与周围地区的城市化有关[42]。除了人类活动,其空间分布还随水体大小,风驱表面水流,水的停留时间,污染程度而变化。此外,对于密度小于海水的漂浮微塑料,它们不仅可以在海水中迁移,而且还可以通过附着在海洋生物体表面沉入底泥中。河流与湖泊的沉积物也不例外,德国莱茵河与美因河的沉积物中同样发现了微塑料的存在,分别为228~3 763颗/kg和786~1 368颗/kg[43]。在鄱阳湖饶河湿地沉积物中检测到的微塑料含量为938颗/kg[44]。

微塑料在沉积物中的分布十分广泛,即使是在一些偏远地区的底泥样本中同样发现了微塑料的存在。在青藏高原内陆湖沉积物中检测到的微塑料含量高达563颗/m2[45]。尽管极地地区通常被认为是无污染的,但有研究表明微塑料已经出现在极地。由于洋流和风力作用,大西洋最南端和最北端的开阔水域和深海沉积物中均发现了微塑料的存在[46-47]。 2017年,Munari等人首次在南极沉积物中发现微塑料(长度为0.3~22 mm)样品的比例为100%[48]。而在此前2008年的调查研究中,在南极洲附近的海域和南极洲南部的南乔治亚岛的潮间带沉积物中也发现了塑料碎片,但当时靠近南极洲的海床还未检测到微塑料的存在[49]。在南极附近采集到微塑料的丰度高于离岸较远地区,这也表明微塑料的出现是受人类活动的影响。微塑料的污染已经遍布全球海洋,并且极大地侵入了极地地区。随着人类活动范围的扩大,海冰萎缩,这一情况可能会进一步恶化。因此,需要对当前情况以及解决方案进行深入研究。

4 结论

目前大多数关于水体中微塑料分布的研究都集中在微塑料的取样,定性和量化研究方法的比较以及微塑料在不同环境介质中的空间和时间分布和丰度、来源和归趋,以及环境介质中微塑料的特征(颜色、密度、类型和大小),特别是在海洋生态系统中研究居多。然而,对微塑料在其他环境如淡水中的研究数据还存在不足,阻碍了对微塑料进行完整的风险评估。并且考虑到微塑料种类体积形态的多样性,还需要设计一种新的风险评估结构。

虽然目前研究仅提供了部分地区微塑料的监测数据,但足以证明微塑料污染在全球水体中分布的普遍性。可以预见的是,由于微塑料极小的尺寸很难从自然环境中移除,微塑料的数量将继续增加。因此必须要采取一些措施以缓解这种情况。目前,国际上一些国家已经采取了一系列的措施限制微塑料的生产和使用。2015年12月,美国出台实施了《无微珠水域法》(Microbead-Free Waters Act),禁止在美国境内生产和销售刻意添加了塑料微珠的清洁类化妆品[50]。在澳大利亚,工业界和政府已开始采取行动,减少塑料微珠对海洋环境的影响[51]。其次,根据微塑料的特点发展新的污水处理技术。例如利用其具有更大的表面/体积比的特点,更适合微生物生长,可以采用生物技术降解微塑料并且修复环境。