西藏坚塞颇章宫的结构计算分析

2020-04-06胡程鹤吴婧姝梁宁博

胡程鹤,吴婧姝,梁宁博,王 昂

(中冶建筑研究总院有限公司,北京 100088)

0 引 言

藏式古建筑历史悠久,最早可追溯至距今4500年以前。在长期的建造实践中,藏族人民不断汲取多民族文化,积累了丰富的建造技术和建筑经验,创造了独具特色的藏式建筑风格。我国古代建筑构架体系按其特点可分为抬梁式、穿斗式及密梁平顶式,藏式建筑属于密梁平顶式构架。密梁平顶式构架的主要特点在于墙体和梁柱共同承重,纵向柱列支承椽子构成屋顶[1]。藏式古建筑在梁柱节点构造上也具有显著的特点:节点由柱、护斗、垫木、弓木、梁及暗销组成,通过构件间的垂直叠压实现连接,并辅以暗销定位,起到抗剪作用[2]。

长期以来,藏式古建筑由于受到地震、腐蚀等自然外力作用影响,同时结构材料性能退化,构件的承载力和稳定性均有所下降,严重威胁着结构的安全。另外,赴西藏观光的游客日益增多,这也加剧了结构损伤的风险[1-2]。

目前国内外对于古建结构的研究主要是关于建筑艺术和考古方面,基于结构性能的研究则相对较少。姜怀英等[3]以布达拉宫维修为背景,介绍了布达拉宫的建造方式和结构构成特点。郭婷[4]总结了藏式建筑的特点,分析了不同人群密度对结构响应的影响。唐硕[5]对藏式民居结构构造及施工工艺进行了讨论。李秋容[6]对西藏历次地震震害资料进行了调查分析,总结出藏式石木结构民居震害的主要表现形式。靳文强[7]对一柱式藏式结构进行静力分析,分析了一柱式结构的破坏形态及薄弱环节。李鹏等[8]对藏式建筑结构的梁柱节点的刚度进行理论分析,并对节点刚度对结构性能的影响进行了讨论。邓传力等[9]对藏式边玛墙的构造特征与其演变历史进行了研究,并提出了对其进行加固维修的方法。马扎·索南周扎[10]对藏式建筑的建筑风格特色以及藏族文化特征进行了深入讨论。国外学者[11-12]主要针对中国古建筑的木结构榫卯节点性能展开讨论,采用试验方法证明了榫卯节点属于半刚性节点。上述研究对藏式古建筑的结构计算分析通常忽略墙体的影响,将墙体简化为约束施加于木构件;在计算中也忽略藏式建筑特有的楼板和屋盖做法对结构的刚度影响;此外,也忽略构件的缺陷影响。

本研究以全国重点文物保护单位西藏罗布林卡三大宫殿之一的坚塞颇章宫为研究对象,深入探讨藏式结构的特点和具体的计算分析方法,并对结构在静力荷载作用工况和地震作用组合工况情况下的结构性能进行了深入讨论。与其他研究方法不同,本研究考虑了如下内容:考虑到坚塞颇章宫为石木混合结构,外墙与内部木柱共同承重,并共同抵抗地震作用,将墙体建入整体结构模型,参与整体结构计算;考虑坚塞颇章宫典型的楼板和屋盖的做法对结构影响;考虑墙体和木柱的“收分”造型影响;在计算中考虑构件已有缺陷变形影响。因此本研究的计算结果更加符合建筑结构的实际情况,有利于为文物的保护修缮提供更加准确的基础信息。该研究涉及的计算分析方法及相关计算结论对藏式建筑结构的深入研究具有重要的参考价值。

1 概 况

1.1 坚塞颇章宫概况

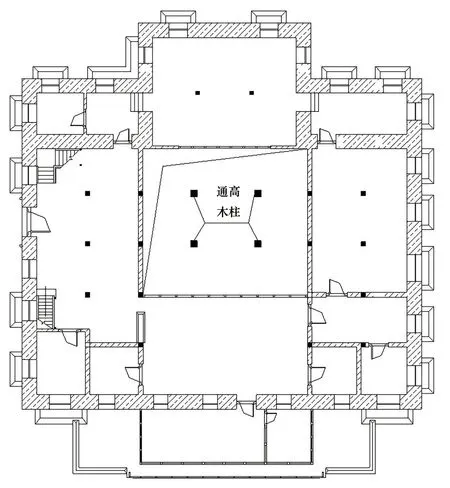

坚塞颇章宫是罗布林卡西部宫苑区重要的宫殿建筑,修建于十三世达赖时期(1926年),规模甚大,为罗布林卡三大宫殿之一。坚塞颇章为三层宫殿建筑,底层为大经堂,是十三世达赖接见僧俗官员、社会人士的地方,第二层为受接见人士的休息室,第三层是举行“八解脱律义”宗教仪式的地方。坚塞颇章宫现状见图1。

图1 坚塞颇章宫建筑实景图

1.2 结构形式

坚塞颇章宫属于传统藏式石木混合结构,以木梁、木柱及木檩条作为主要结构体系,木柱承重的同时,外墙也承担由上部木梁传递来的荷载,形成外刚内柔的结构形式[1-2]。坚塞颇章宫的木柱为收分柱,外墙为收分墙体。采用“收分”的处理方式,可以减轻构件的重量,使整个建筑的重心下降,增加建筑物的稳定性,提高抗震能力。

收分墙体是结构的承重墙体,外壁收分内壁不收分。首层墙体高度为3.7 m,厚度从底部的1 100 mm线性变化至970 mm;二层墙体高度为3.0 m,厚度从底部的970 mm线性变化至820 mm;三层墙体高度为3.3 m,厚度从底部的820 mm线性变化至730 mm。

楼板做法为梁上密铺木檩,木檩为120 mm×120 mm的方木,在密布木檩上铺30 mm厚木板,上盖150 mm厚阿嘎土。屋盖做法与楼板相同,面层阿嘎土层厚度为200 mm。

1.3 材料性能

藏式建筑的结构用材在历经多年后存在不同程度的老化问题,材料大多数力学指标会有所改变。古木的材性与新伐材相比存在较多差异。因此在计算时应采用古材的相关力学参数[1-2]。

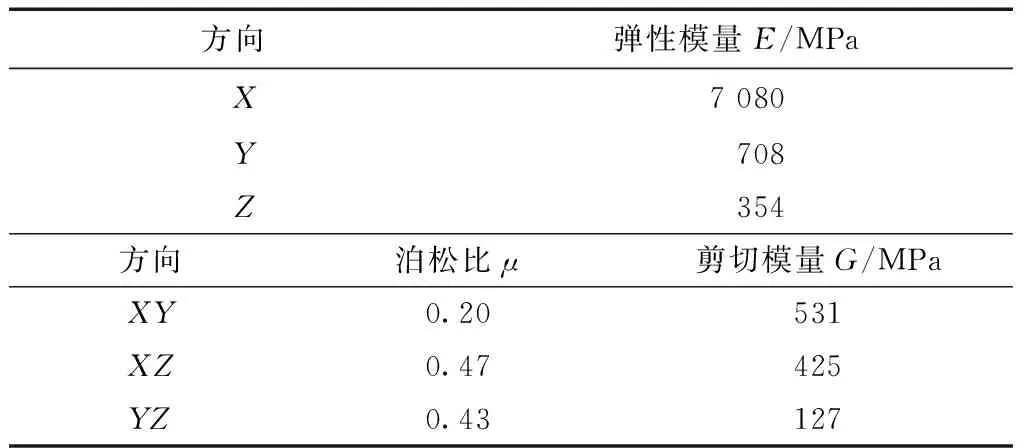

西藏的古建筑宫殿内的梁和檩子一般采用西藏红杉和杨木;殿内柱子通常使用柏木、藏青杨、云冷杉;替木常用桦木;装饰木雕均采用杨木;殿内地板常用核桃木和柏木[13]。结合现场调研情况,在计算中取用藏青杨古木的力学参数[1-2],木材的气干密度0.418 g/cm3。与藏青杨新材相比,古材的弹性模量和强度均明显下降。考虑到对文物的最小干预原则,避免取样对文物造成损伤,本研究选用的藏青杨古材的计算参数依据《中国木材志》及相关研究成果[2,14]。藏青杨古材的计算参数如表1和表2所示,其中顺纹为X、径向为Y及弦向为Z。

表1 藏青杨的力学参数

表2 藏青杨的材料强度表

坚塞颇章宫的收分墙体所用石材为花岗石,砌筑胶结材料采用黄泥。由于现行《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)中缺少对于胶结材料为黄泥的具体规定,考虑到收分墙体的砌筑胶结材料黄泥的强度较低,胶结材料参考该规范中砂浆项,偏安全取其强度为0。依据《工程岩体试验方法标准》(GB/T 50266—2013),对砌筑石材的强度进行了测试。经试验,石材的抗压强度为99 MPa。依据《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011),结合石材和砌筑胶结材料的强度,砌体对应的抗压强度为1.91 MPa,砌体弹性模量为6 750 MPa,剪切模量按照弹性模量的0.4倍采用。

2 分析方法及计算模型

2.1 楼板、屋面的处理方法

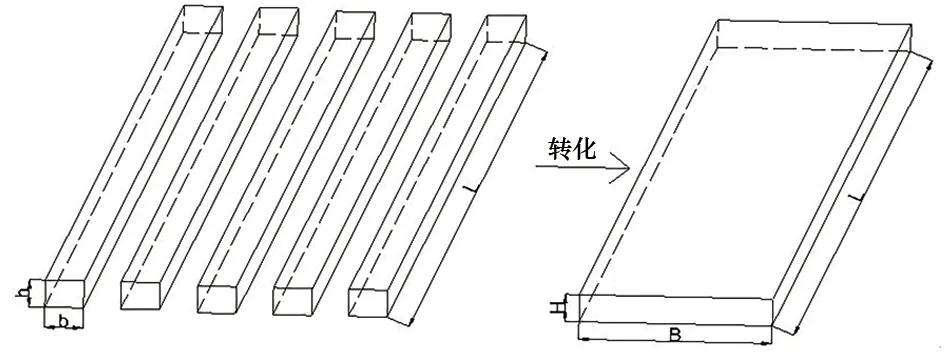

依据前述的楼板和屋盖的做法,梁上的密铺木檩起到了现代建筑结构中的楼板和屋面板的作用。对于楼面和屋面的密布木檩,若按照实际根数逐个建模,建模量较为庞大。通过分析木檩在结构中所起到的作用可知,密布木檩起到对楼面和屋面荷载的承载作用,也起到增强整体结构刚度的作用。由于木檩两端在梁上搭接,其传力方向与单向板相同,因此在结构建模中采用等刚度转化的方法,依据木檩的实际布置间距和截面尺寸,等刚度转化为单向板进行整体结构计算。通过转化,一方面考虑了木檩对于整体结构的刚度贡献,另一方面减少了建模工作量,提高建模效率。

楼面、屋面的密布木檩按照等刚度转化为单向板的具体方法如下:在整体建模计算中,考虑到密布的木檩对楼面、屋面的刚度影响,按照等弯曲刚度(EI/L)转化,其中I为截面惯性矩,弹性模量E、计算长度L取相同数值,所以按照等截面惯性矩进行转化即可,转化方法如图2所示。公式如下:

(1)

图2 楼板转化方法

式中:N1为密布的木檩的根数,依据实际取值;N2为转化后的板的数量,取1;b、h分别是密布的木檩的宽度和高度,分别为120 mm、120 mm;B、H分别是转化后的板的宽度和高度。若B=3 300 mm,则H=96 mm。依据此方法,在结构建模中,楼板和屋面板建立单向板单元即可。

2.2 构件变形缺陷影响

经现场检测,坚塞颇章宫的个别木柱存在竖向倾斜变形。木柱的最大竖向倾斜变形东西方向为22.0 mm,南北方向为54.6 mm,如图3所示。对于存在较大竖向倾斜变形的木柱,在整体建模和节点建模中均考虑此构件变形影响。在结构建模中,通过对构件节点施加强迫位移至实际变形值,实现在计算中考虑构件存在的变形缺陷影响。

图3 木柱倾斜变形

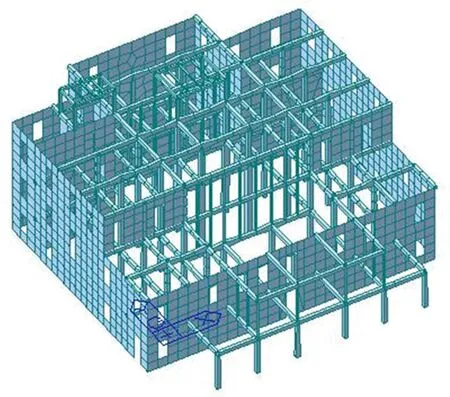

2.3 整体计算模型

采用Midas软件建立整体结构模型计算,考虑收分墙体和收分柱的构件特点,按照实际构件尺寸建模,考虑“收分”造型的影响。梁、柱采用梁单元建模;墙体采用板单元建模;梁柱节点处的梁、弓木、垫木和护斗作为整体变截面构件处理。在建模中,墙体“收分”造型是通过调整板单元的厚度实现,而木柱“收分”造型是通过变截面梁单元实现。结构整体计算模型如图4所示。

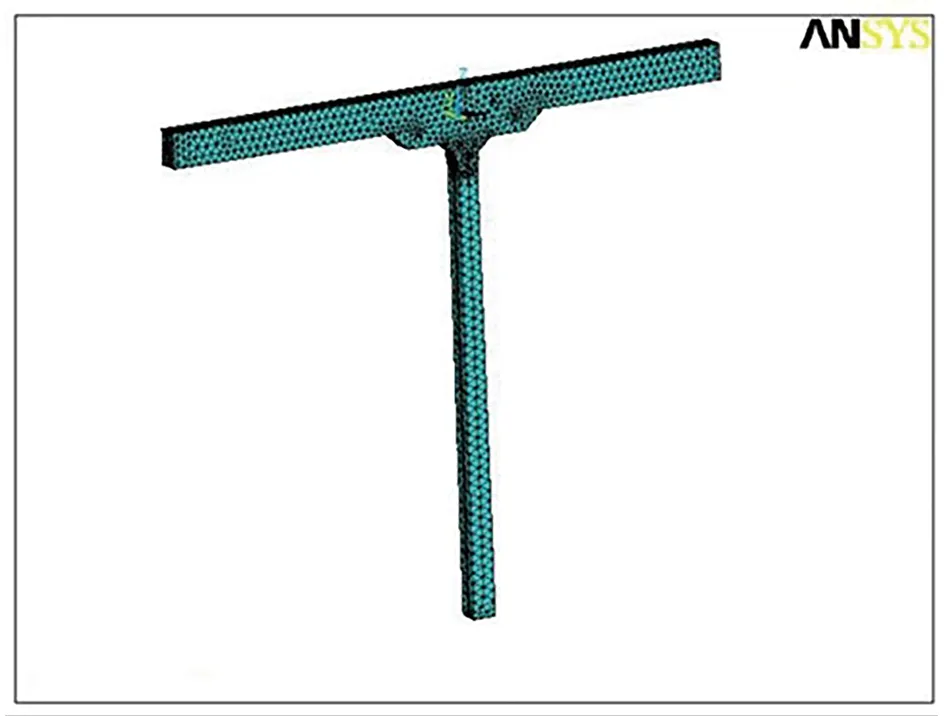

2.4 梁柱节点计算模型

在梁柱节点建模中,节点的柱、护斗、垫木、弓木、梁及暗销按照实际情况建模。以竖直方向为基准,柱、暗销是顺纹放置,而梁、斗、垫木和弓木均为横纹放置。各组件相互叠压,每个构件之间依靠界面摩擦和暗销传递界面荷载[1-2]。节点各组件均采用solid185实体单元进行模拟。木材与木材之间存在的接触摩擦作用采用接触单元TARGE170和CONTA174进行模拟。界面静力摩擦系数为0.5[1-2]。节点计算模型如图5所示。

图4 整体计算模型

图5 梁柱节点计算模型

3 整体计算结果

3.1 静力荷载工况

在静力荷载工况作用下,梁、柱、墙均满足承载力要求;梁柱节点处的各组件也满足承载力要求。由于篇幅所限,本研究将主要介绍地震组合工况下的受力情况。

3.2 地震组合工况

坚塞颇章宫位于西藏拉萨市城关区,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度0.20g,设计地震分组第三组。采用反应谱法进行地震作用计算。

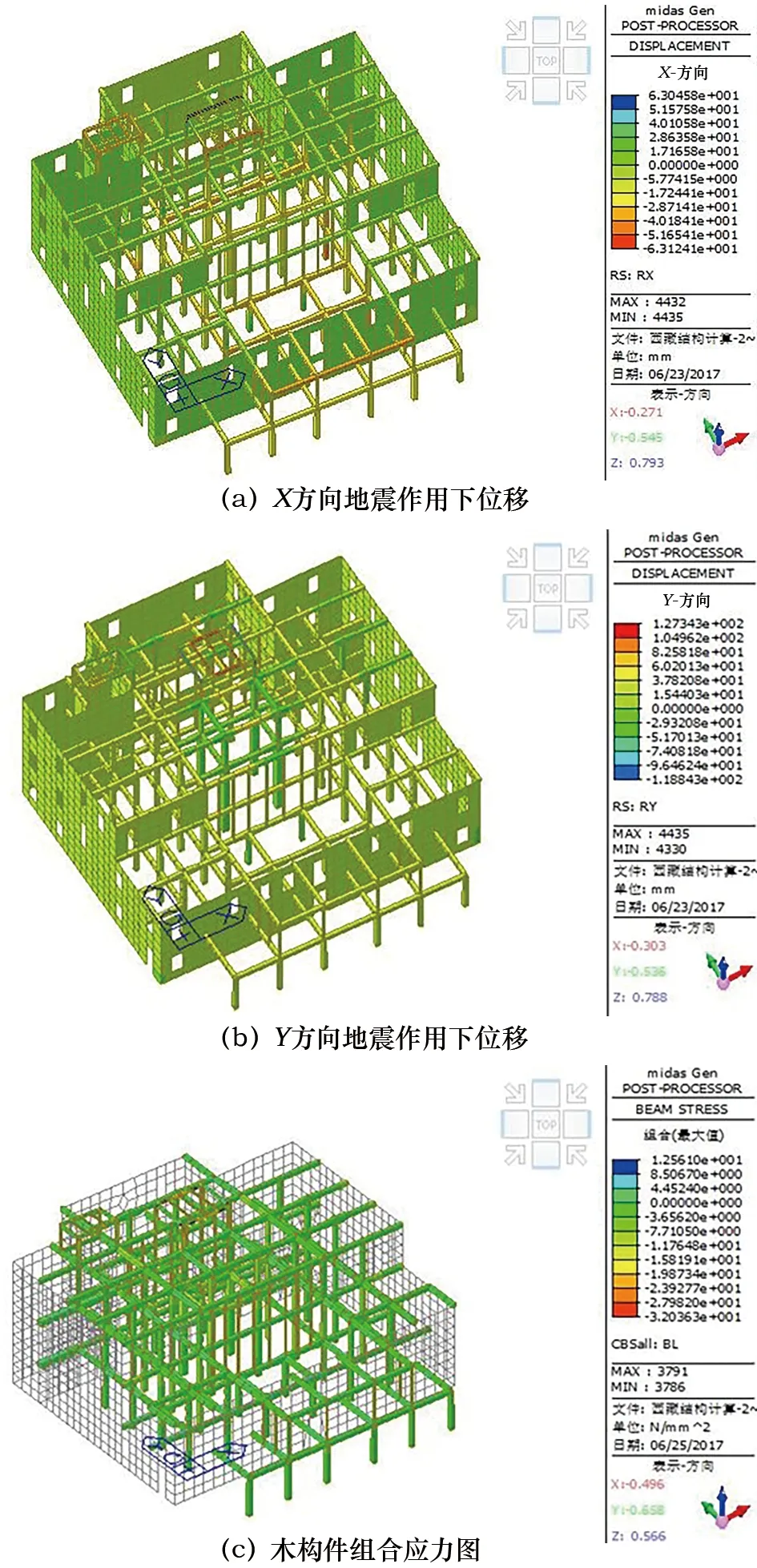

在地震作用下,结构的位移云图和构件应力云图如图6所示。在X方向地震作用下结构最大位移为47.3 mm,位移比为1/66;在Y方向地震作用下结构最大位移为50.5 mm,位移比为1/63。《古建筑木结构维护与加固技术规范》(GB 50165—92)规定木构架的位移限值为1/30,因此结构变形满足要求。木柱的最大顺纹受压应力为24.8 MPa,墙体的最大剪切应力为2.6 MPa,均超过材料极限强度,抗震承载力不满足要求。

图6 位移和应力图

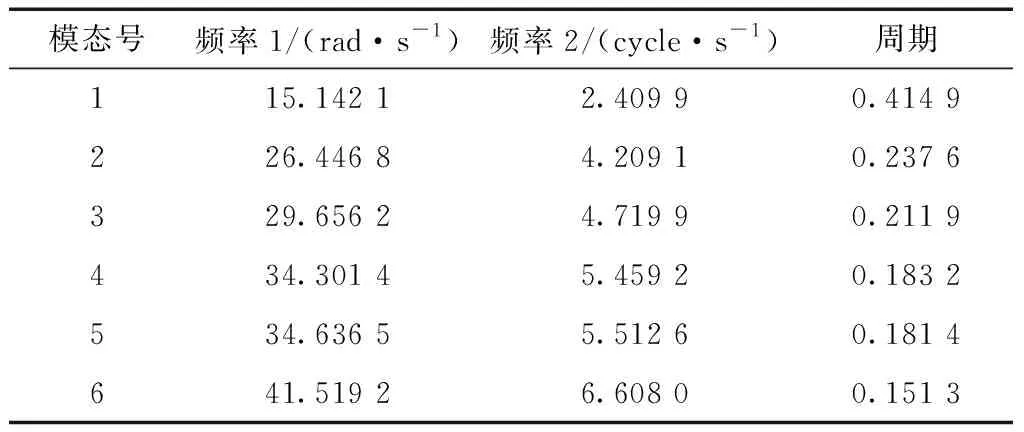

整体计算中共计算了200个模态,其中前6个模态对应的周期见表3。

表3 周期表

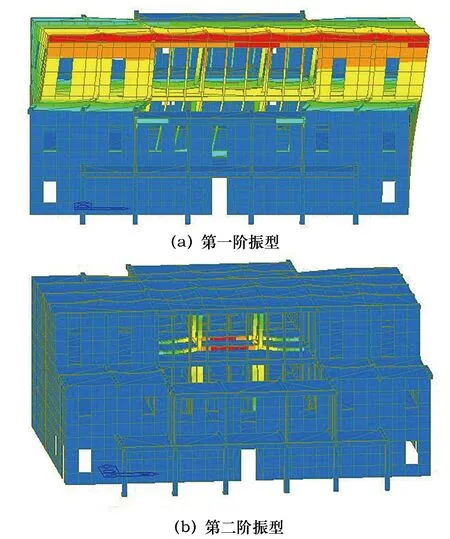

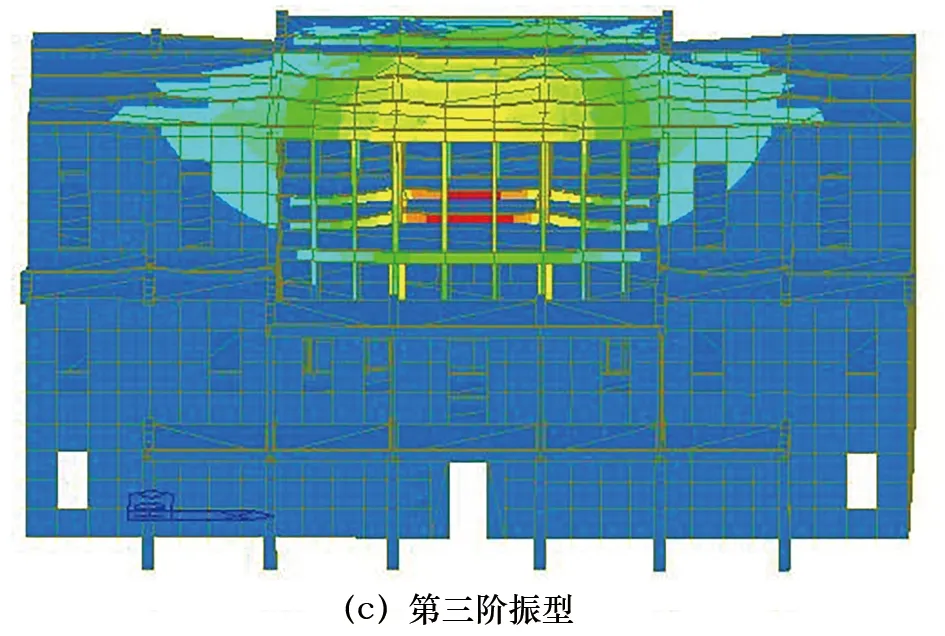

为了反映结构在地震作用下的结构特性,本研究列出结构前三阶振型(图7)。结构第一阶振型为第三层结构的X方向局部振动;第二阶振型为建筑中部二层通高木柱的Y方向局部振动;第三阶振型为第三层结构的Y方向局部振动。西藏坚塞颇章宫的结构形式为外刚内柔的石木混合结构,内部木结构刚度相对较小;同时木结构构件布置不均匀,存在刚度相对薄弱部位。因此在地震作用下,该建筑刚度相对薄弱处的木结构构件首先发生振动。结构薄弱部位是中部4根二层通高木柱,如图8所示。这4根通高木柱的长细比为61,数值较大,刚度较小,一旦发生较大的变形,将直接影响整体结构安全,应在日常维护中加以注意。此外,木柱与墙体之间的变形协调性较差,木柱变形量较大,结构最大变形发生在木柱,而墙体变形量相对较小,最大水平变形为7 mm,两者之间变形不协调,对墙柱连接节点产生不利影响,同时也不利于结构构件受力的互相协调。

图7 结构前三阶振型图

图8 中部通高木柱位置示意图

4 梁柱节点计算结果

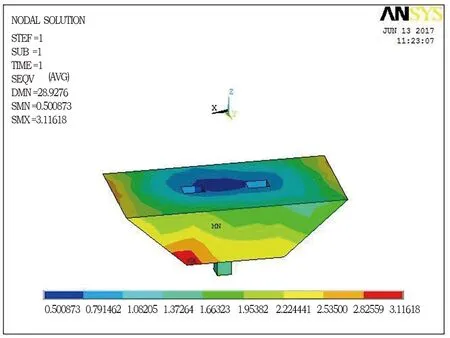

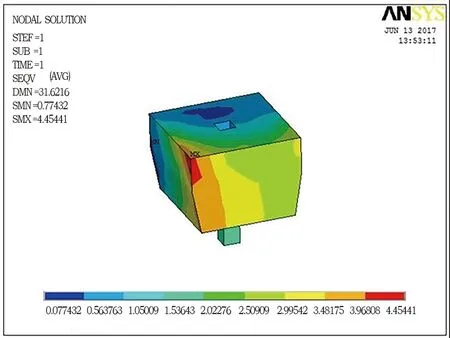

采用有限元分析软件ANSYS进行梁柱节点建模,精细化分析节点各组件的安全裕度。在模型中施加的荷载及作用来源于整体计算结果。梁柱节点模型如图5所示,计算单元及界面摩擦系数见第2.4节。经计算,存在变形缺陷的二层通高木柱所在梁柱节点抗震承载力不满足要求。地震组合作用下的二层通高木柱所在最不利梁柱节点各组件的应力云图如图9~图11所示。梁柱节点的弓木最大应力为2.4 MPa,垫木的最大应力为3.1 MPa,护斗的最大应力为4.5 MPa。依据《古建筑木结构维护与加固技术规范》(GB 50165—92),对木材的强度进行折减后,木材的横纹承压强度为2.3 MPa,因此弓木、垫木和护斗的抗震承载力不满足要求。暗销的最大应力为3.3 MPa,木材折减后横纹抗剪强度为3.2 MPa,暗销的抗震承载力不满足要求。对未明显变形构件所在的梁柱节点,抗震承载力满足要求。结合整体计算结果,该建筑的抗震性能较弱,应注意加强防护。

图9 弓木的SEQV应力

图10 垫木的SEQV应力

图11 护斗的SEQV应力

5 结 论

本研究以坚塞颇章宫为例,探讨了藏式古建筑的结构受力性能和计算分析方法,得到如下结论:

1) 区别于以往的研究方法,本研究考虑到坚塞颇章宫为石木混合结构,外墙与内部木柱共同承重,并共同抵抗地震作用,将墙体建入整体结构模型。同时考虑到木柱为收分柱,外墙为收分墙体,在计算建模中考虑“收分”造型的影响。通过调整板单元的厚度实现墙体“收分”造型;通过变截面梁单元实现木柱“收分”造型。在整体计算中,梁柱节点处的梁、弓木、垫木和护斗作为整体变截面构件处理。此外,通过对模型中构件节点施加强迫位移至实际变形值,考虑构件存在的变形缺陷影响。

2) 本研究考虑了藏式建筑典型的楼板和屋盖做法对结构的影响。坚塞颇章宫的楼板和屋盖做法为梁上密铺木檩,在密布木檩上铺厚木板,上盖厚阿嘎土。考虑到木檩起到的承载和增强结构刚度的作用,在结构建模中采用等刚度转化的方法,依据木檩的实际布置间距和截面尺寸,等刚度转化为单向板进行整体结构计算。通过转化,一方面考虑了木檩对于整体结构的刚度贡献,另一方面减少了建模工作量,提高了建模效率。计算模型中将楼板和屋盖的密布木檩等刚度转化为单向板后,阿嘎土视为面层荷载施加。

3) 坚塞颇章宫的梁、柱和墙体满足静力作用下的承载力要求,但是部分柱和墙体不满足抗震承载力要求。在地震作用下,该建筑刚度相对薄弱处的木结构构件首先发生振动。中部四根通高木柱是结构薄弱部位。这四根通高木柱一旦发生较大的变形,将直接影响整体结构安全。此外,木柱与墙体之间的变形协调性较差。梁柱节点处的弓木、垫木、护斗和暗销满足静力作用下的承载力要求,但存在变形缺陷的通高木柱所在梁柱节点各组件不满足抗震承载力要求。由此可见,西藏坚塞颇章宫的抗震性能较弱,应注意加强防护。