太原都市区人口空间分布及演变特征分析

2020-04-04李苗苗李松莉

李苗苗, 宋 洁, 王 雨, 李松莉, 阎 敬

(1.太原师范学院 地理科学学院, 山西 晋中 030619; 2.中国矿业大学, 江苏 徐州 221000; 3.阳城县行政审批服务管理局, 山西 晋城 048100; 4.山西诚节节能环保科技有限公司, 太原 030000)

人口空间分布特征可以最直接的反映一个地区在特定社会发展时期的人地关系,是区域社会经济发展过程中最活跃最复杂的因素之一[1-2],人口的空间分布及演变趋势能够较为直观地反映城市产业的空间布局及变动特征[3-4]。2010年,国家发改委正式批复设立“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区”,是我国第一个全省域、全方位、系统性的国家级综合配套改革试验区。2016年,山西省政府决定整合太原都市区内的太原高新技术开发区、太原经济技术开发区等园区,建立综改示范区。作为山西转型综合改革示范区起步区,太原都市区对促进山西省资源经济转型和创新产业发展具有非常重要的带动与示范作用。综改示范区产业结构的优化升级和经济结构的战略性调整对全省其他地区乃至我国其他资源型地区的转型发展具有重要的指导意义。近年来,在各级政府等相关部门的积极推动下,太原都市区的基础设施建设和城市内部结构发生了很大的改变,其人口分布格局也出现了一定的发展趋势。

人口分布是城市空间结构的重要组成部分,其空间分布格局及变动与城市经济的扩散和集聚、空间结构的扩张与重组有非常密切的关系,从一定程度上能够反映城市形态的演变特征[5]。掌握人口空间分布格局及其演变特征与趋势能够为制定区域长远发展规划、改善人类生存环境等工作提供重要科学依据。当前,关于人口空间分布格局及演变趋势的研究主要集中在两个方面:一部分学者侧重于人口空间化方法的研究,研究采用土地利用法[6]、土地利用与夜间灯光数据结合法[7- 8]以及多源数据融合[3]等方法突破传统的人口统计数据在空间上不连续的问题,旨在提高人口数据的时间分辨率。另一部分学者主要基于人口统计数据,运用人口密度模型[5,7,9]、人口标准离差椭圆[5,9]、空间自相关分析[10-13]等数学模型与空间计量方法,揭示区域发展过程中,区内人口的空间分布特征和演变规律,进而探究引起人口空间分布格局演变的内在机制。综上所述,当前的研究但该类研究主要基于人口统计数据,然而,此类研究着重于方法上的探索,利用空间化的结果进行人口空间分布格局演变分析的研究较少。

综上所述,当前对于人口空间化方法,以及人口分布特征及演化趋势对城市空间结构变化、产业空间结构调整的研究已经取得了明显的进展。然而,基于人口统计数据揭示区域人口实际空间分布格局及区域局部人口分布变动特征效果欠佳。为了探究太原都市区人口空间分布格局及局部人口分布的变动特征,揭示快速城市化发展阶段太原都市区城市空间结构及城市经济的扩散与重组过程。本文结合土地利用数据和NPP/VIIRS夜间灯光数据的构建太原都市区人口网格化空间模型,并借助人口格网化空间分析法和空间自相关分析法探究2010-2017年太原都市区的人口分布特征及演变趋势。以期进一步缓解太原都市区快速发展中的人地矛盾,为未来土地利用规划以及太原都市区产业及区域发展规划提供科学依据,也为促进太榆一体化发展以及促进都市区内部各行政单元之间的合作提供可靠的理论支撑。

1 研究区概况

太原都市区位于山西省境中央,太原盆地的北端,位于华北地区黄河流域中部,西、北、东三面环山,中部汾河穿城而过,中、南部为河谷平原。根据2016年发布的《太原都市区规划(2016-2030)》,太原都市区规划范围确定为:太原市小店区、迎泽区、尖草坪区、晋源区、万柏林区、杏花岭区、清徐县、阳曲县和晋中市榆次区行政管辖范围,共包含107个乡、镇、街道行政单元。但在已公示的太原都市区规划图中,有一小部分乡镇未显示出来。为研究方便,本文以研究区所涉及的行政边界为研究范围,即有107个行政单元。2010年,太原都市区辖区常住人口452万,约占山西省总人口的12.66%,城镇化率55.99%,高于山西省平均城镇化率32.02%,GDP占山西省的18.42%。截止2017年,太原都市区常住人口为472万人,约占山西省总人口的13%,城镇化率85%,远高于山西省平均城镇化率57%, GDP占山西省的21.5%。2010-2017年太原都市区人口增长率为4.29%,高于同期山西省人口增长率3.59%。

图1 太原都市区区位图

2 数据与研究方法

2.1 数据来源及预处理过程

2.1.1 NPP/VIIRS夜间灯光数据

本次研究采用的是2012年和2017年已去除渔船、火光等云层反射和短时性地物干扰的稳定的NPP/VIIRS年合成数据,空间参考为GCS_WGS_1984。由于NPP/VIIRS系列数据于2012年开始采集使用。为了保持数据来源统一,本文选择2012年NPP/VIIRS夜间灯光数据用于2010年人口空间建模。利用太原都市区最新行政边界矢量图层对数据进行裁剪, 使用NEAREST最邻近分配法重采样至500 m。本文所有空间数据统一采用高斯-克吕格投影。

2.1.2 土地利用数据

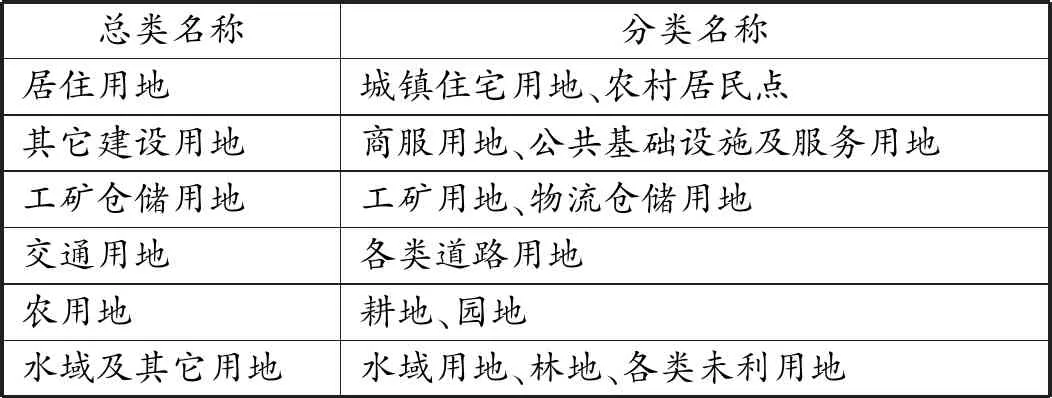

本文中土地利用数据根据Google Earth历史高清影像(分辨率为0.94 m)进行目视解译获得,本文用地分类如表1。

表1 土地利用类型分类

2.1.3 人口与行政区划数据

沈续雷等人曾利用全国人口普查数据和抽样调查数据计算了中国的人口与经济重心及其移动轨迹[14]。本次研究使用的是常住人口统计数据,主要来源于《2010年人口普查分乡、镇、街道数据》、《山西省统计年鉴》、《太原市统计公报》、《晋中市统计公报》和《2018中国县域统计年鉴》。2017年乡镇级行政边界矢量图根据《太原市人民政府》和《晋中市人民政府》网站公布的最新乡镇街道数据以及《国家统计局2017年省市区街道数据》,对2010年行政区划进行合并与调整处理。

2.2 研究方法

2.2.1 人口数据空间化

以行政单元统计的人口数据假设行政区内人口是分布均匀的[15],而实际中人口分布受到自然地理环境与社会经济条件等因素的影响。人口数据空间化是基于能够反映人口实际分布的其它类型数据,通过一定的数学关系将统计数据离散化,能够模拟客观世界的实际人口分布[16]。本文基于土地利用与NPP/VIIRS夜间灯光辐射数据对太原都市区进行人口空间化。通过两者叠加,获得各土地利用暗元数(亮度值<1)(Un)、亮元数(亮度值≥1)(Ln)和灯光辐射亮度总值(Le)三个参数,汇总统计各土地利用灯光参数。然后计算各土地利用灯光指数,与人口密度进行逐步回归分析,构建人口密度—土地利用灯光指数回归模型,最后创建500 m格网,计算格网中各土地利用像元人口密度,并以此为桥梁,计算每个像元人口数量,并根据人口统计数据对像元人口进行线性调整,最终得到太原都市区500 m*500 m人口格网空间分布图。模型表达式为[17]:

(1)

式中:p't表示第i个行政单元的人口密度;Ln、Un、Le分别为第i个行政单元第j个用地类型上的亮元指数、暗元指数与灯光辐射总亮度指数;aj、bj、cj为对应回归系数。本文所有空间分析均在ArcGIS10.2中完成,相关分析与回归建模在SPSS中完成。

2.2.2 人口分布结构指数

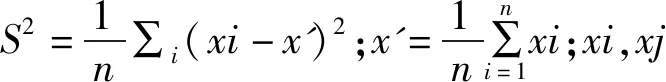

人口分布结构指数包括不均衡指数和集中指数[7],是研究特定区域人口分布集中或分散趋势的常用指标,常用于人口空间分布格局的演变趋势研究,二者计算公式为:

(2)

(3)

式中:U是不均衡指数;C是集中指数;xi是第i区人口与研究区总人口的比值;yi是第i区面积与研究区土地总面积的比值;n是研究区个数。U和C的值越小,表示研究区内人口分布越均衡,反之,表示人口分布越集中。U值和C值可反映出太原都市区从2010年到2017年人口空间分布格局的演变趋势。

2.2.3 空间自相关分析

空间自相关是指要素在空间上的差异性及其内在联系,常通过统计学方法对其空间自相关性进行测度[18]。

1)全局自相关模型。全局自相关反映的是空间邻近或邻接的的地理单元属性值的相似程度,常用全局Moran’s I指数度量[19]。计算公式为:

(4)

2)局部自相关模型。局部自相关反映了各个地理单元对全部空间自相关的贡献大小,同时能够揭示研究变量的局部集聚特征以及小范围的不稳定性,常用局部Moran’s I散点图和LISA集聚图来表示[19],计算公式为:

(5)

式中,Ii是局部Moran值,n是地理单元个数。

3 结果分析

3.1 人口空间分布时空特征分析

本文以平均人口密度作为因变量,各土地利用灯光指数[4]为自变量进行多元回归分析。根据“无土地无人口原则”,模型常量设为零,模型中引入的用地类型依次为居住用地、其它建设用地、工矿仓储用地、交通用地、农用地,共15个自变量,参与建模的行政单元为107个。为避免模型估算人口出现负值,本文采用逐步回归分析法[3,5],剔除系数为负变量,最终留下的变量系数均为正,且通过sig<0.05显著性检验。两个年份总人口模拟结果如表2所示。

表2 太原都市区统计总人口与模拟总人口对比表

结果表明,总体估算效果较好,格网化模拟结果基本能够反映实际人口分布。

图2 太原都市区人口空间分布格局图

由图2可看出,2010与2017两个年份太原都市区人口空间分布从空间上来看主要表现为:①以汾河为轴线分布于河岸两侧,人口分布在空间上表现为一大一小两个人口集聚区,即太原主城区和太原—晋中共建区。太原是山西省会城市,经济发展较快,人口集聚特征明显,也是太原都市区的中心区。太原—晋中共建区是晋中市政治、经济、文化中心,从两个年份的人口分布格局情况来看,该区经济发展较快,人口集聚相对迅速;②从局部来看,2010年河东人口集中度远高于河西,城市内部人口分布极不均衡,且太原主城区与太原—晋中共建区两个人口集聚核心相对独立,周边县域范围人口分布相对分散,都市区内部人口空间分布结构极不平衡。2017年汾河两侧人口分布格局发生了明显变化,河东人口集中度大幅下降,河西人口规模有所增加。此外,太原—晋中共建区人口规模增加明显,周边县域人口分布格局趋于集中,且向太原主城区和太原—晋中共建区两个核心区不断集聚。

从时间上来看,2010-2017年太原都市区人口空间分布格局变动特征主要表现在:①2010-2017年太原都市区中心区人口沿四条中环路扩张明显,且人口分布格局在空间上向南蔓延;②2010-2017年间太原主城区内部人口分布结构趋于合理,河东河西人口差距明显减小;③太原主城区和太原—晋中共建区两个核心区过渡地带人口增长较快,彼此联系程度大大加强;④2010-2017年周边清徐县和阳曲县两个县域范围内人口空间分布格局由分散逐渐趋向集中,且清徐县中心有北移趋势,阳曲县中心有南移趋势。

3.2 人口空间分布演变趋势

太原都市区内部地形复杂,社会经济发展水平差异较大。因此,相比整个区域,基于区县级的人口分布结构指数能够更加准确地反映都市区内部人口空间分布的演变趋势。2010-2017年间太原都市区各区县人口空间分布演变趋势如表3所示。

表3 太原都市区各区县人口分布不均衡指数与集中指数

由表3可知,2010-2017年太原市主城区内的小店区、迎泽区、尖草坪区、晋源区人口分布不均衡指数和集中指数均有不同程度的下降,表明这几个区人口空间分布趋于分散。杏花岭区和万柏林区人口分布不均衡指数几乎不变,而人口分布集中指数略微下降,说明这两个区人口空间分布虽趋于分散,但分布不均衡的态势没有得到缓解。总体而言,太原主城区人口空间分布更加分散,不均衡性减弱,其空间分布格局趋于合理。说明随着太原市产业结构的调整与城市空间结构的不断优化,主城区内人口分布趋于合理。然而,清徐县、阳曲县和榆次区人口分布不均衡指数和集中指数都有大幅的增加,说明2010-2017年这些地区的中心区对周边乡村地区吸引力逐渐增大,区域人口集中度增加,人口分布不均衡态势明显增强。

整体而言,太原都市区人口分布均衡态势有所加强,呈现出分散趋势。但这里的分散趋势与北京、上海等大都市区出现的郊区化引起人口分布分散化不同,而是通过城市内部空间优化与产业结构调整,使得人口分布趋向合理化的结果。太原主城区人口分布趋于分散,周边县域地区人口分布趋于集中,太原都市区表现出集聚与分散同步进行的双向过程。

3.3 人口分布空间相关性分析

3.3.1 全局自相关分析

全局Moran’s I指数能够反映人口在空间上分布的总体特征,Z检验值表示Moran’s I值的显著水平。在两个年份数据中,Z值均大于0,且通过P<0.05的显著性检验,说明太原都市区人口存在显著的空间自相关性。

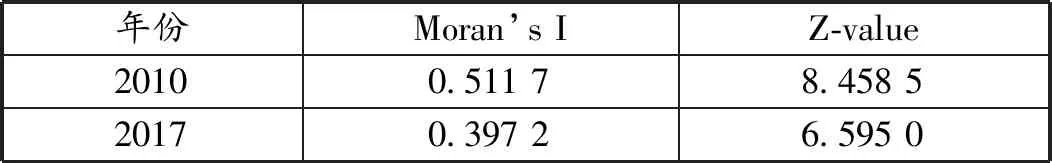

表4 太原都市区人口分布的全局自相关Moran’s I值

由表4可知,2010-2017年,全局Moran’s I值与Z值均减小,表明研究期内太原都市区人口分布的集中程度有所减弱,人口整体分布均衡态势有所增加。

3.3.2 局部自相关分析

1)Moran’s I散点图:通过计算获得2010和2017年太原都市区人口密度分布的Moran’s I局部散点图(图3),分析不同时期太原都市区人口密度空间分布的局部特征。四个象限依次表示“高-高集聚”、“高-低集聚”、“低-低集聚”和“低-高集聚”,其中,第一和第三象限表示存在空间正相关,第二和第四象限表示存在空间异质性。

图3 太原都市区人口密度局部Moran’s散点图

由图可看出(图3),太原都市区多数乡、镇、街道级行政单元在第一和第三象限,说明大部分乡镇街道单元存在显著的空间正相关。局部来看,第三象限“低-低集聚”点相对集中,说明该象限各行政单元之间人口密度差异较小,而第一象限点相对分散,说明落入该象限的各行政单元间人口密度差距较大。

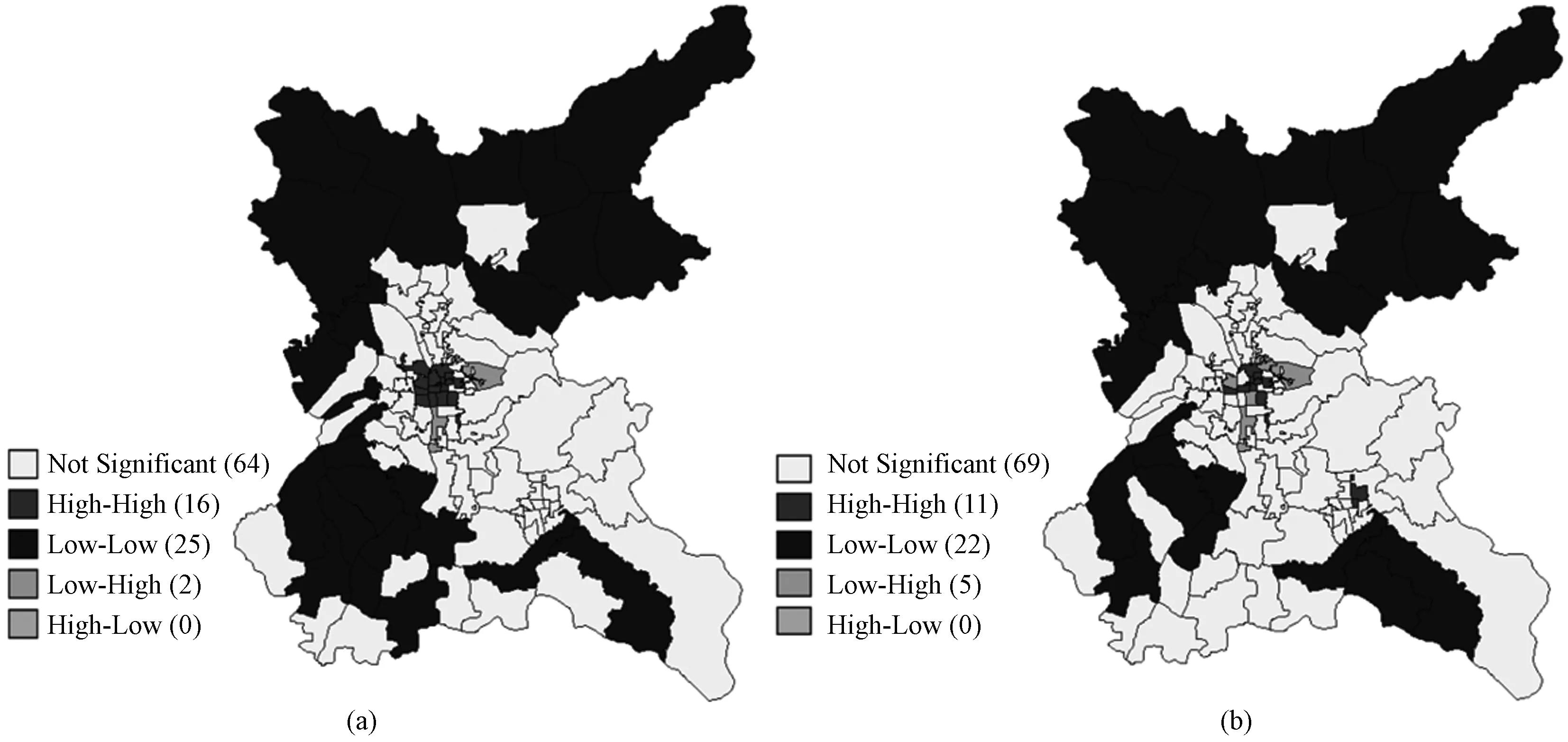

2)LISA集聚图:LISA集聚图能够更直观地反映空间单元属性与邻近单元的相似和相异程度,包括四种空间自相关关系:高-高(High-High)、低-低(Low-Low)、低-高(Low-High)、高-低(High-Low)。

从图中可以看出,太原都市区人口分布的热点地区(High-High)与冷点地区(Low-Low)均表现为空间上的集聚分布,尤其是热点地区几乎全部集中于太原主城区,到2017年这一趋势有所缓和,太原—晋中共建区成为人口分布的第二个热点区。2010年,人口分布的冷点区域主要集中在阳曲和清徐两个县,榆次区有少量分布。2017年,热点区域与冷点区域行政单元个数均有所减少,阳曲县仍然属于人口分布的冷点地区,清徐县冷点区域行政单元个数显著减少,其人口空间分布随机性增大。此外,榆次区南部人口分布冷点区域连成一片,并且出现人口分布热点区域,其人口分布空间自相关性增加。

图4 太原都市区人口密度LISA集聚图

4 结论与讨论

本文通过对人口统计数据空间化,采用人口分布结构指数和空间自相关模型分析了太原都市区2010-2017年人口空间分布特征及其演化趋势,结论如下:

1)受地形地貌特征影响,太原都市区人口主要集中于中、南部,且沿汾河两岸分布。2010-2017年,太原主城区人口沿中环路扩张,且向南蔓延明显。太原—晋中共建区人口增加显著,并与太原主城区间联系程度大大加强。

2)2010-2017年,太原都市区人口分布整体表现为分散趋势,人口分布不均衡态势有所减弱,内部则表现为集中与分散同步进行的双向演变过程。

3)太原都市区人口空间分布具有显著的空间自相关性。2010-2017年,都市区人口分布的空间自相关性有所减弱,人口分布的热点区域由太原主城区演变为太原主城区和太原—晋中共建区两个地区。

区域地形地貌特征对人口空间分布格局与城市发展具有一定的限制与引导作用,人口总是趋向集聚于地势平坦、水资源丰富、交通便利的地区。与北京、上海、广州等发达都市区已经出现的人口郊区化不同,太原都市区其核心区对人口仍然有较强的吸引力,主要是因为核心区经济发展水平相对较高,就业创业机会更多,各项基础设施相对完善,交通便利。尤其是中环路开通之后,一方面之前的城市中心区与中环路附近区域可达性明显增强,另一方面城市在空间上沿中环路向外扩张,从而引起人口沿中环路集聚分布。此外,近年来太原市开展的大规模城中村改造工程吸引大量品牌地产商进驻太原,进行房地产以及商业开发,大量的拆迁与整治对于疏导城市内部人口分布趋于合理发挥了重要的作用。太原南站的修建与榆次大学城的建设极大地促进了周边地区相关产业的发展。大学城内的学生和老师在太原和榆次间的频繁流动,不仅推动了周边地区经济的发展,而且大大促进了太原主城区和太原—晋中共建区两个核心区的联系,都市区一体化趋势明显加强。

为保持数据的空间一致性,本文在夜间灯光与人口数据的时间可比性上处理方法较为粗略,今后需要进一步研究。此外,本文结合人口格网化数据与相关统计分析对太原都市区人口空间分布的整体格局、局部特征及演变趋势进行了分析,但限于篇幅并没有进行同一地区采用格网数据与统计数据的对比分析,且对形成这种人口分布格局的内在机理与人口集聚与扩散的动态过程并未进行深入研究,这也是下一步的研究重点。最后,由于格网化数据本身的误差,会引起局部个别区域人口分布演变趋势的分析失误,今后可进一步探索结合人口统计数据与格网数据进行区域人口分布特征的演变趋势分析,以提高人口分布及其演变趋势分析结果的精度。