西方大学内部治理模式的嬗变:从学院式走向创业型 *

2020-04-03朱剑

朱 剑

(浙江师范大学田家炳教育科学研究院,浙江金华 321004)

一、前言

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》指出,我国要 “完善中国特色现代大学制度,完善治理结构”。2015 年10 月颁布的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》也提出了 “完善内部治理结构” 的改革任务。2017 年1 月出台的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》指出,要 “完善内部治理结构,形成调动各方积极参与的长效建设机制”。2017 年3 月出台的《教育部等五部门关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见》再次重申 “完善高校内部治理”。这一系列文件无不直接或间接强调完善高校内部治理结构之于现阶段我国高等教育改革与发展的重大意义。我们认为,完善高校内部治理结构需要厘清两点:第一,到底什么样的治理结构是当前我国高校内部治理结构完善的目标?对这一问题的回答能帮助我们找到完善高校内部治理结构的方向和动力。第二,我国高校内部治理结构的完善是 “内生型” 还是 “外发型”?换而言之,我国当前高校治理结构的完善是仅依据我国高校发展的历史动态和现实需求?还是需要参照当前西方主流国家大学内部治理结构的改革动向并结合我国当前高校内部治理的现实,使两者相得益彰?对本问题的回答能让我们清楚地把握完善我国高校内部治理结构的路径和方法。纵览我国高校治理体系的改革历史,我们认为:要较好地解决上述两大困惑,离不开对西方大学内部治理模式演化历史脉络的准确把握。这即是本文探讨的话题。在充分洞悉西方大学内部治理模式发展演化过程的前提下,在参考澳大利亚学者朱莉·罗兰德斯(Rowlands,2017)相关观点的基础上,本文将西方大学内部治理模式概括为以下四种形态:学院式(collegial governance)、层级式(bureaucratic governance)、管理型( managerial governance)和创业型(entrepreneurial governance)。本文将对这四种大学内部治理模式进行较为详细的解读。

二、学院式治理:大学内部治理模式的 “原生态”

大学是一种奇特的组织,历史悠久且韧性十足。就其历史而言,欧洲第一所大学——博洛尼亚大学至今已有近千年的发展历史;英语世界的第一所大学——牛津大学也走过了八百余年的风雨历程。谈到其韧性,克尔(1993,第107—108 页) 曾指出:“到1520 年西方世界建立的约85 个机构至今仍以其公认的形式存在着。这些机构有着相似的功能,历史也不曾中断。它们包括天主教会……和70 所大学。然而,这70 所大学仍矗立在老地方,仍有一些原来的建筑,教授们和学生们很大程度上仍在教和学,并在很大程度上以同样的方式管理着学校。” 那么,为何大学组织如此独特呢?我们认为,这与大学的本质属性——大学是一种学术组织密不可分。在充满学术性的大学之中,作为学术承载者和传播者的学者具有诸多先天优势;传统意义上的象牙塔式大学更是如此。纵使大学职能从传统意义上的知识传播逐渐拓展至科学研究以及现代意义上的社会服务和国际交流等,学者在这一过程中始终扮演着举足轻重的作用。

谈到大学内部治理,学院式治理自然而然成为大学内部治理模式的第一形态。学院式治理本质上是学者自治的代名词(Rowland, 2013)。关于学院式治理的确切内涵,不同学者都曾探讨过;不过以英国高等教育治理研究专家罗宾·米德霍斯特(Robin Middlehurst)的解读更具影响力。她建议学院式治理可做如下解释:就大学发展史而言,学院式治理事实上是对古老大学的一种描述;但它实际上对学术文化与功能仍有较为强大的影响,即使它的许多特征现在看来更具象征性。学院式治理主要强调在一个自我治理的环境中一群学者为共同利益而相互协作。学院式治理同样体现在其他方面:基于一致意见的决策与学术自治、建立在大学共同遗产与理想以及有效高层权威与专长基础上的民主与凝聚力(Middlehurst, 1993)。学院式治理主要有三个特征:第一,学者们以学科为基础,形成一个学术共同体;第二,学术共同体自行负责其事务;第三,内部自治、外部独立(Salter, ffamp; Tapper, 2002)。毋庸置疑,在学院式治理中,学者扮演着核心作用。因为与其他群体相比,学者们更熟悉大学的学术目标以及如何实现这些目标(Trakman, 2008)。因此,在如何管理大学这个关键问题上,学者荟萃的组织——学术委员会在大学治理过程中扮演着最终决策者角色。学术委员会因而也逐渐成为学院式治理模式甚至是大学的象征(Rowlands, 2015a)。就学术委员会的构成而言,作为高层学者代表的教授往往自然而然地成为英国或英联邦国家大学学术委员会的当然人选;在当时的美国和加拿大等国家的大学,由于其共同治理的传统,它们的学术委员会中往往包括所有学术人员,或者至少囊括所有获得终身教职的学术人员(Mortimer, ffamp; Sathre,2007)。

在英语国家,学院式治理模式作为一种主导模式大约盛行于20 世纪初至20 世纪80 年代初(Musselin, 2005)。我们认为,这与当时大学所处的内外部环境息息相关。就外部环境而言,当时西方大学总体处于一个相对较为稳定的发展环境之中,政府也给大学发展提供了诸多支持。与此同时,大学内部也习惯于有条不紊的管理程序、谨小慎微的判断和广泛的决策咨询。因此,大学内部的决策效率总体偏慢,不过这与当时强调参与和理性的学术文化的步调基本一致(Tapper, ffamp; Salter, 2002)。随着大学发展环境的不断变化,学院式治理模式逐渐遇到不少挑战。首先,不同国家或大学对学院式治理的理解和实施不尽相同。因此,在具体操作过程中,学院式治理也体现出不同的国家特色。例如,就学术委员会的组成而言,英联邦国家一般把教授当成默认人选。这本质上体现出对学者的尊重,但事实上却是对一部分群体参与大学决策机会与权力的无情剥夺,毕竟英联邦诸多国家的教授的往往是年长的男性,女性或学术资历较浅的学者则很难成为教授。这就造成了不同群体间的学术权力分配不均衡(Lapworth, 2004)。其次,学院式治理模式本质上是一种 “内源性” 大学治理方式,从某种程度上说它有“两耳不闻窗外事” 之嫌。这种治理方式在大学发展环境相对稳定的情况下还行得通,但在变幻莫测的大学发展新环境中,学院式治理与强调创新与变革的大学发展时代背景则有些格格不入(Clark,1998a)。最后,学院式治理模式的另一个先天不足源于学术人员缺乏相应的治理技能,如财政管理与问责能力(Trakman, 2008)。学者们虽然具备一定学术专长,但大学发展的新环境要求大学治理者能高效地管理学校财政和对各利益相关者负责,这给传统意义上的学者提出了诸多挑战。

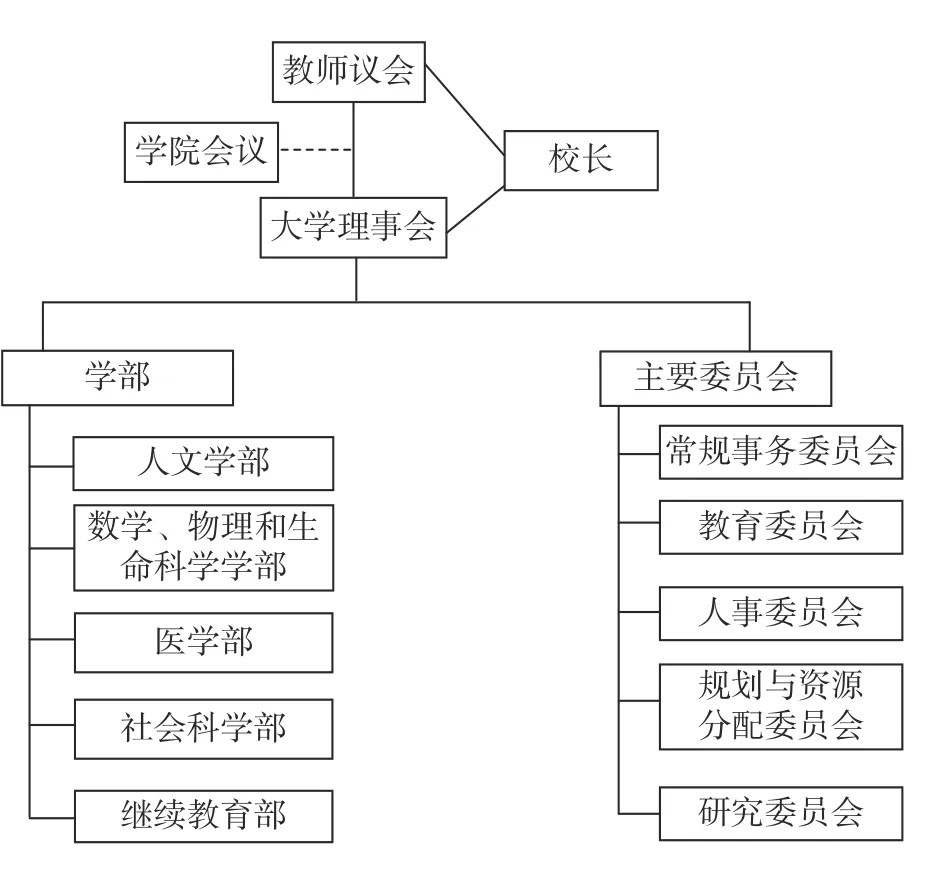

学院式治理模式的先天不足也为其日渐式微埋下了伏笔。在学院式治理模式影响逐渐减弱的情况下,西方国家的多数大学选择对其治理模式进行转型,但也有少部分大学选择了坚守。这其中,以举世闻名的牛津大学和剑桥大学最为典型。这两所大学事实上也都付出了一定代价:它们的学术群体组织受到的限制更多(Tapper, ffamp; Palfreyman, 2002)。在此,我们以牛津大学现行的治理结构作进一步说明,见图1。

图 1 英国牛津大学现行的治理结构

据悉,牛津大学的教师议会(congregation)是该校的最高权力机构,主要负责批准大学章程和规章的修订、审核大学理事会和教师议会成员提出的重大政策议题、为大学理事会和其他大学主体选拔成员以及批准大学校长的任命等。截止当前,牛津大学教师议会的成员超过5000 人,包括学术人员、各学院院长以及其他治理主体成员、高层研究人员、高层计算机辅助人员、高层图书馆官员以及高层行政管理人员等(Oxford University, 2017a)。可见,牛津大学教师议会是一个广泛代表各级各类教师利益的机构,也充分体现了学者治校的特点。牛津大学理事会(council)是该校的主要执行和政策制定机构,现有28 名成员(包括四名校外成员),其中9 名为当然成员,包括大学校长、学院会议主席、4 名学部部长、2 名学监和1 名财产评估员。大学理事会主要负责学校学术政策和战略方向的掌控及其管理,对教师议会负责;同时承担学校财政与资产管理工作。理事会主要借助五个下属委员会来具体运作,它们分别是教育委员会、常规事务委员会、人事委员会、规划与资源分配委员会和研究委员会

(Oxford University, 2017b)。

综上,以牛津大学为代表的至今仍坚守学院式治理模式的大学,保持了传统学院式治理模式中的学者治校传统,同时也对学院式治理模式进行了适当改造,其中以广泛吸收其他类型的教职员工尤其是高层行政管理人员最为典型。这种改良版的学院式治理模式能较好地发挥学术人员与非学术人员的优势,同时能适当避免这两个群体各自的先天不足。因此,它也得以在当代大学内部治理模式改革的浪潮中焕发出新的生命力。

三、层级式治理:大学内部治理模式的 “常态”

大学的层级式治理模式从马克思·韦伯构建的层级制那里汲取了充足的营养。韦伯把层级制界定为 “一个社会网络群体,他们致力于限定的目标,组织在一起追求最大效益;并受制于‘法定——理性’原则(规则、规章制度和详细的程序),而非友谊、家族忠诚或对魅力型领导的忠实程度”(Baldridge,1971)。同时,韦伯把科层结构的特征总结为:具有一定等级、由正式指令链条和交流系统粘合在一起(Baldridge, 1971)。在韦伯(2010)看来,科层制组织具有如下特征:(1)各部门通常是依据规则——法律或行政章程而来,具有明确权限;(2)部门职位实行等级制度,建立合法权威;(3)根据组织目标进行分工,并实现专业化;(4)业务执行必须遵照一般规则;(5)职务发展成熟之际,要求员工全身心投入。韦伯对科层制组织的独到见解被不少学者用来分析大学组织。这其中,又以美国学者赫尔伯特·斯特鲁普(Herbert Stroup)最具影响力。他认为大学的如下特征与韦伯对层级制的讨论较为匹配:(1)任命标准为胜任力;(2)官员是任命的,非选举产生的;(3)薪水固定,且由员工所在机构直接支付;(4)等级得到认可和尊重;(5)职业是终身的;(6)生活风格以组织为中心;(7)工作有保障;(8)个人财产与组织财产相分离(Stroup, 1966)。显然,斯特鲁普更多只是从一般意义上来讨论韦伯的层级制与大学之间的联系,这与本文聚焦的大学治理还存在一定距离。

事实上,20 世纪60 年代不少学者讨论了如何将韦伯提出的层级制与当时语境中的大学管理相关联以及在多大程度上能关联起来的话题。例如,勒斯特·安德森(Lester Anderson)和阿尔苟·亨德森(Algo Henderson) 先后解读了大学管理中的科层制因素,归纳起来如下:第一,大学是一个复杂机构,很多公立大学需要国家来颁布相应章程才能得以建立。因此,不少国家的大学是一个法人机构,肩负着诸多公共责任。第二,大学有正式层级,依据大学章程等设置了不同的办公室,并规定了不同办公室之间的关系。第三,大学有正式的、层级制的权威关系,因而少部分人比其他人享有更多权威。第四,在管理上,大学有诸多政策和规则来规范其日常运作,例如《学术委员会条例》、《图书馆管理规则》等。第五,大学有正式的信息交流渠道,不同层级员工的信息交流与沟通方式不尽相同(Anderson, 1963;Herderson, 1960)。虽然安德森和亨德森对层级制与大学治理之间联系的解读更多基于美国大学的内外部环境,但他们的分析事实上也较适用于同期的英德大学。

就决策过程而言,大学往往是高度层级制的组织,紧急情况下做出常规决策的过程更是如此(Baldridge, 1971)。大学中的大多数常规决策往往是由那些在正式管理机构中承担相应职责的各级员工做出的。例如,招生办公室主任受上级部门授权负责招生事务、财务负责人同样被授权处理财政事务、科研办公室主任接受上层官员授权来应对科研事务……类似的例子不胜枚举。因此,从这种意义上来讲,大学的绝大多数日常决策均实施了层级制模式(Baldridge, 1971)。基于此,我们也把层级制治理模式称为大学内部治理模式的 “常态”。层级制模式的具体运作机制通常如下:学校高层授权给中层以完成某项任务,中层在接受其上级部门授权后对任务进行分解,再把任务分配给不同的下级部门来具体操作。在任务完成后,下级部门向中层管理者汇报工作进展情况,之后中层管理者再向学校高层汇报工作。这样一来,层级制模式中授权体系的自上而下和工作汇报体系的自下而上相结合的特点就体现得淋漓尽致。可见层级制治理模式之于大学运作的不可或缺性。

然而,层级制模式在大学组织内部彰显用武之地的同时也显露出它的一些固有弊端。概括起来,它的主要不足如下:第一,它更适合解释大学的职位权威(positional authority),对于解释非正式的、基于专业特长的影响或来自群众运动的力量有些无能为力。第二,它更关注大学的正式组织,忽视了非正式组织的作用。第三,它多以静态视角来看待大学组织,对大学动态变革的解释有点捉襟见肘。第四,它在解释政策的执行效率时表现较为突出,对政策形成过程及不同利益群体在政策形成过程中的博弈关注不够(Baldridge, 1971)。

因此,科层制治理模式在大学治理过程中会产生功能障碍,其原因主要源于大学组织中的职位权威与专业权威之间的潜在冲突(谢笑珍, 2011)。这种潜在冲突体现在个人和组织两个层面。就个人层面而言,职位权威拥有者基本由两个群体组成:专职管理人员和 “双肩挑” 人员。前者的职位权威来源于学校章程及其他规章制度;后者的职位权威与专业权威之间的界限并不十分清楚,有时候甚至较为混乱,这将给大学治理带来不少问题。从组织层面来看,学者荟萃的学术委员会在治理大学时更强调专业性,毕竟大学中的教学与科研活动都富有个性化与创新性,因此它们需要专业化的治理方式。而突出职位权威的大学理事会等组织则更重视固化的规则与纪律、立足于整体、重视标准化的程序性治理等。显而易见,突出专业化的学术委员会与重视层级化的大学理事会之间存在潜在的不相容性。更为甚者,一旦大学理事会在大学治理结构中占据主导地位,它与学术委员会之间的矛盾将更为突出。这势必要求建立新的大学治理模式来服务于大学在新阶段的发展。

四、管理型治理:大学内部治理模式的 “突变”

科层制治理模式的固有弊端事实上为新的大学内部治理模式的出现提供了一个契机。20 世纪80 年代以来,新公共管理思想逐渐风靡全球。尽管不少学者对新公共管理提出过略有差异的论断,但新公共管理思潮还是具备一些共同特征:准市场和竞争机制、分权、从输入控制转向输出(结果)控制、更严格的绩效指标、政策制定与执行的分离、私有化与商业化、成本控制等(Tolofari, 2005)。在新公共管理思潮的影响下,作为准公共产品的高等教育也无一例外地被其 “侵蚀”。至上世纪八十年代末,深受新公共管理思想影响的管理型治理模式逐渐成为英国、澳大利亚、新西兰和加拿大等国大学的主要治理模式(Bleiklie, ffamp; Kogan, 2007)。德国大学虽相对保守,但它在20 世纪90 年代也逐渐 “沦陷”(De Boer, Enders, ffamp; Schimank, 2007)。

管理型大学内部治理模式具有如下特征:第一,创设一种管理型执行权力结构。这种新结构有利于大学权力从传统的学者群体转移至更加独立的校长。为辅助新权力结构的运作,大学内部原有的组织结构需要重组。大学校长从传统意义上的最高权力享受者逐渐演变为类似于公司的首席执行官的角色。这就意味着大学需要把精力更集中在目标管理上。与此同时,新成立的大学校长咨询委员会或其他类似机构开始发挥更大作用(Duke, 2002)。第二,诸多国家大学学术委员会的地位有所下降,开始与大学理事会(董事会)平起平坐或被大学理事会(董事会)等取代。在管理型治理模式下,大学理事会(董事会)逐渐开始吸纳商业、公共管理和政治部门的相关人士。随着这些非传统人员的加入,大学中公司文化的影响在与日俱增,因而传统意义上的学院院长、学系主任和教授等学者的自治权在相对下降 (Bleiklie, ffamp; Kogan, 2007)。第三,部分大学采取了一种近似公司治理模式的 “双元制”:大学发展方向掌控团队,主要由主席和小规模的董事会成员或治理小组成员组成;高层管理团队,主要由首席执行官、首席运行官和首席财务官等组成 (Trakman, 2008)。

在办学经费紧缩、竞争加剧和问责制普遍加强的背景下,管理型治理模式确实有其过人之处。毕竟,在变化迅猛的社会中,在财务、管理和战略规划等方面受过专门训练的专业人士更能适应大学发展内外环境的变化,从而有针对性地采取应对措施(Trakman, 2008)。但并非所有大学都青睐管理型治理模式。例如,前文所述的牛津大学至今依然坚持学者治校的学院式治理模式。这也从另外一个角度凸显了管理型治理模式的弊端。学者们对管理型治理模式的批判首先源于它导致高层执行权力与基层学术权力的脱离,从而带来两者之间的沟通障碍和信任缺失。在该治理模式的作用下,学校重大决策更多源于小范围的高层领导团队,而非经过大学范围内的集思广益 (McNay, 1999)。管理型治理模式的第二个不足则在于它强调的标准化结果控制和绩效管理与个性化的、富于创造性的教学和研究之间存在潜在矛盾 (Peters, Marshall, ffamp; Fitzsimons, 2000)。管理型治理模式第三个弊端在于它剥夺了基层教师在大学治理中的权力。在学院式治理模式中,作为学术人员的教师具有充分的话语权和决策权;但在管理型治理模式中,教师却被排斥在大学治理核心之外 (Burnes,Wend, ffamp; By, 2014)。这样的后果显而易见:糟糕的决策、缓慢的变革以及教师员工的低动机水平 (Macfralane, 2005)。

即使管理型治理模式令人诟病,它在全球范围内依然受到不少国家政府的青睐。以英国为例,早在1984 年,英国大学拨款委员会向政府建议每一所大学都应审查其治理机制,以确保决策过程高效。随后,英国加纳特委员会(Jarratt Committee)建议把大学视为公司型的组织(corporate organizations),并主张大学要进行战略性学术与财政规划 (Dearlove, 2002)。这拉开了英国大学内部治理模式向管理型转型的大幕。新世纪以来,全球范围内很多大学不同程度地面临着财政紧缩的现状。这事实上为管理型治理模式提供了更为广阔的市场。2007 年全球经济危机爆发后,大学办学更需追求 “低成本、高效率”。为此,英国、加拿大和澳大利亚等国不少大学的内部治理模式纷纷转型。

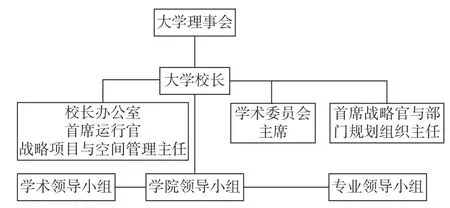

在此,我们以澳大利亚八大名校之一的新南威尔士大学的治理结构为例对管理型治理模式作进一步解读(见图2)。由图2 可以看出,新南威尔士大学的最高权力机构为大学理事会,主要负责代表学校实现既定目标和维护大学利益。目前,该机构由15 名成员组成,其中名誉校长担任理事会主席。这些成员在法律、商业服务、战略规划、政治、管理与治理等领域具有专长,且广泛汲取社区、政府和企业等组织的治理经验。大学理事会成员产生方式比较多元,他们或由学生、老师或毕业生选举产生,或由州教育部或理事会直接任命(University of New South Wales, 2017a)。与此同时,新南威尔士大学明确规定:校长为该校的主要执行官。在大学理事会的领导下,大学校长负责管理与监督学校的行政、财政和其他事务。学术委员会是该校的主要学术主体,负责批准学术方案,并就学术政策、战略和标准为大学校长和理事会提供咨询建议。学术委员会目前由59 名成员组成,包括校长、大学执行团队成员、学院院长、来自9 大学院的18 名专业人员与18 名非专业人员和6 名学生(University of New South Wales, 2017b)。

图 2 澳大利亚新南威尔士大学的组织结构(2017 年9 月)

资料来源:University of New South Wales Organization Chart(University of New South Wales, 2017c)。注:学术领导小组成员包括高级执行副校长、执行副校长(学术事务)、执行副校长(研究事务)、执行副校长(产业事务)和执行副校长(包容与多样化事务)。学院领导小组包括艺术与设计学院院长、人文与社会科学学院院长、建筑环境学院院长、商学院院长、工学院院长、法学院院长、医学院院长、理学院院长和堪培拉校区负责人。专业领导小组包括人力资源副校长、对外关系副校长、慈善事务副校长和财政与运行事务副校长。

在大学日常管理上,新南威尔士大学有三个高层团队协助作为主要执行官的校长,它们分别为:学校管理委员会(the Management Board)、学校执行小组(the Executive Team) 和学校领导论坛(the Leadership Forum)。学校管理委员会作为校长日常管理工作和战略、绩效、规划与风险管理事务的关键决策主体,包括9 名成员(分别为校长(主席)、5 名学术领导小组成员和3 名专业领导小组成员(慈善事务副校长除外)),每周碰一次面。学校执行小组是校长的关键执行主体,主要负责指导与确保战略实施以及日常运作,由35 人组成,其中校长担任组长,其他成员还包括学校管理委员会的所有成员、学术委员会主席、9 个学院院长、战略项目与空间管理主任、财政事务主任、政策与政府关系主任、慈善事务副校长、学校全球事务首席执行官、学校创新事务首席执行官等。学校执行小组每两周召开一次工作会议。学校领导论坛相当于校长的决策咨询团队,规模相对比较庞大,其成员超过100 人,主要包括校长(主要负责人)、学校执行小组所有成员、48 名学院负责人、15 名总经理、风险管理主任、内部审计主任、2025 年战略办公室主任等。学校领导论坛每月会面一次(University of New South Wales, 2017d)。

综上,现行的新南威尔士大学的治理结构较为淋漓尽致地体现了管理型治理模式的基本特征。其一,该校校长行使的角色是名副其实的首席执行官。其二,该校大学理事会地位明显高于学术委员会,且广泛吸纳校外成员。其三,该校事实上也形成了双元制治理:代表学校利益的大学理事会以及负责学校日常运作的学校管理委员会、学校执行小组和学校领导论坛。这两大团队精诚合作,共同为新南威尔士大学的治理保驾护航。

五、创业型治理:大学内部治理模式的 “新形态”

创业型治理模式的产生与美国学者伯顿·克拉克提出的 “创业型大学” 息息相关。早在1998 年,克拉克在其著作《建立创业型大学:组织上转型的途径》中就创造性地提出 “创业型大学” 这一概念。随后,在其2004 年出版的《大学的持续变革——创业型大学新案例和新概念》中再次重申 “创业型大学”。在克拉克看来,“创业型大学” 有五个显著特征:强有力的驾驭核心、精心构建的发展外围、激活的心脏地带、整合的创业文化和多样化的筹资基地。这五个特征也是创业型大学区别于其他类型大学的主要标识(Kwiek, 2016)。克拉克对 “创业型大学” 五个特征的总结虽然只建立在欧洲五所大学(英国的华威大学、斯特拉斯克莱德大学,荷兰的特温特大学,芬兰的约恩苏大学和瑞典的恰尔莫斯技术大学)的基础之上,但它基本上提炼出了 “创业型大学” 的一般组织特征(Kwiek, 2016)。

在克拉克看来,创业型治理模式不能采取自上而下的治理方式,否则它将失败。他认为基层学术单位需要转变成一个创业单位。同时,基层成员需要参与中央驾驭核心小组(Rowlands, 2017)。在创业型大学研究领域颇具影响的学者加雷斯·威廉斯(Gareth Williams)认为创业型治理模式更多出现在那些需要创收(generating income)或提升自己声誉的大学(这往往是创业型大学发展的初级阶段),其目的是生存或进一步发展(Kwiek, 2016)。毕竟在大学财政紧缩、竞争加剧和市场回应呼声更高的背景下,大学决策部门需要作出更加迅速灵活的行动。传统意义上的学院式模式、层级式模式甚至管理型模式在快速决策方面并不十分有效。因此,在新的大学发展环境中,学校管理者在强调绩效的同时也需要优化大学内部决策结构(Kwiek, 2016)。就如何优化大学内部决策结构而言,欧洲创业型大学更倾向一种双元结构:强有力的高层管理核心和强力的战略委员会(Kwiek, 2016)。这事实上是克拉克提出的“强有力的驾驭核心” 在欧洲创业型大学的具体体现,同时与其提出的 “强有力的驾驭核心是创业型大学进行组织转型的最为重要途径” 的观点不谋而合。强有力的驾驭核心对于建立创业型大学的重要性绝非毫无根据。整体意义而言,传统的欧洲大学在驾驭能力上并不突出,甚至有些糟糕。随着大学发展环境的急剧变革以及大学组织本身日趋复杂、多元和巨型,为更好适应大学的发展,形成一个强有力的驾驭核心就成为当务之急。传统意义上的精英大学在形成强有力的驾驭核心上动作相对缓慢,甚至有些排斥,毕竟它们在发展过程中形成了自己的声誉,具有较为深远的影响力。但就新兴大学而言,在变化迅猛的高等教育发展环境中,如果不转型的话,它们在与传统精英大学的竞争过程中将毫无优势可言,甚至有被边缘化的危险。因此,这些新兴大学迫切需要加强其驾驭核心的权力。当然,针对不同情况,新兴大学在打造强有力的驾驭核心时采取了不同途径。但无论采取何种途径,驾驭核心都需要包含中央管理小组和学术部门;同时,在运作过程中也要协调好传统的学术价值理念与新兴的管理型价值理念之间的关系(Clark, 1998b)。

综上,强有力的驾驭核心事实上能比较集中地体现创业型治理模式的精髓。从现有文献来看,大致有三条路径来打造强有力的驾驭核心。第一,将大学扁平化,去掉中层组织,使大学高层与基层单位直接对话。例如,英国的华威大学就采取这种配置。该校各系和研究中心与由副校长办公室和若干委员会组成的校级驾驭核心保持直接联系。显然,这种扁平化结构比较有利于大学高层与基层之间的沟通与协调,也有助于减少大学高层行政人员与基层学术人员之间的隔阂。第二,在大学既有层级中增强学校高层、学院中层以及学系基层的权威和责任。英国的斯特拉斯克莱德大学、荷兰特温特大学以及瑞典的恰尔莫斯技术大学采取了这种模式。它们在大学已有层级结构的基础上形成了一个新的中心管理团队,该团队由以校长为首的中心办公室、以院长为核心的学院以及系主任为首的系组成。这种模式在一定程度上既加强了校长、院长和系主任原有的个人权威,同时也适当拓展了中心管理团队的集体权威。第三,自上而下,尤其是在大学高层实现行政事务专业化(克拉克, 2008)。第三种模式相对比较灵活,既可以采取扁平化结构,又可以采用传统层级制的高中低三层结构,关键在于一些专业性较强的工作实行专业化管理。例如,财政与对外关系事务等。就欧洲大学而言,英国的斯特拉斯克莱德大学和荷兰的特温特大学在部分职位(如财务等)上实现了专业化。

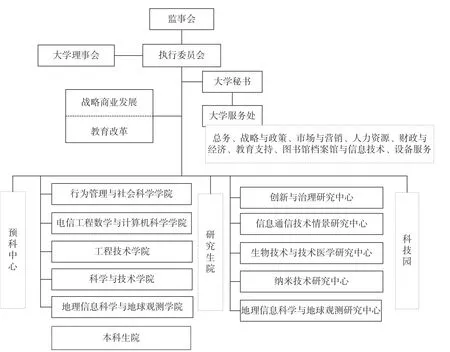

在此,我们以荷兰特温特大学的治理结构为例对创业型治理模式做进一步阐述。特温特大学成立于1961 年,它最初采取双元制治理模式,即理事会负责学校的整体运作,学术委员会负责学校的学术事务。20 世纪90 年代以来,特温特大学开始广泛讨论其内部治理结构和日常管理实践问题。原因有二:一是为维持和创新特温特大学自20 世纪80 年代以来形成的创业型文化和创新性活动,需要优化内部治理结构与过程;二是大学执行委员会——董事会的运行效率和效果受到强势的大学理事会的牵制(De Boer, ffamp; Goedegebuure, 2001)。在这种背景下,特温特大学的治理结构改革势在必行。恰好荷兰政府于1997 年颁布了《大学治理现代化法案》,要求废除大学理事会和学术委员会相互牵制的 “双头型” 治理结构,树立董事会(大学执行委员会)在大学高层学术事务和非学术事务的绝对权威,董事会向监事会负责。在学院层面,院长成为 “无所不能的统治者”(De Boer, ffamp; Goedegebuure, 2001)。在此背景下,特温特大学开始从两方面着手内部治理模式改革。首先,它成立了监事会(Supervisory Board),其成员由荷兰教育部部长任命。在学院层面,院长同样依靠任命产生。这样一来,大学理事会的功能就被削弱不少。其次,为更好地适应《大学治理现代化法案》的要求和学校创业型文化与创新活动的发展需要,特温特大学成立了中央管理小组(central management team)。该小组由学校的执行委员会和10 名基层学术机构负责人(包括5 名学院院长和5 名国家研究中心主任)组成,这些负责人直接对执行委员会负责。中央管理小组在后续运作过程中逐渐演变成学校的最关键决策机构(De Boer, ffamp; Goedegebuure, 2001)。

随后,特温特大学的中央管理小组治理模式(即强有力的驾驭核心)一直沿用至今。由图3 特温特大学最新的组织结构图可以看出,特温特大学当前的主要权力事实上集中在统领该校学术事务与非学术事务的董事会——执行委员会、5 位学院院长以及5 名国家研究中心主任身上。这恰恰是特温特大学中央管理小组的基本构成。执行委员会是特温特大学的最高执行机构,负责大学的日常管理和行政事务,由监事会任命的三人组成(包括校长、常务副校长和副校长)。执行委员会的工作得到大学秘书和大学服务处的大力支持。大学理事会则成为一个参与主体(participation body),定期为执行委员会提供咨询建议(University of Twente, 2017a)。执行委员会向由五人组成的监事会负责。监事会的主要职责为:监督大学执行委员会的的运作、从整体上对大学进行管理、确保大学办学符合荷兰的法律法规和为执行委员会提供咨询建议(University of Twente, 2017b)。可以看出,从组织结构图上看,监事会处于最高层;但就具体运作而言,监事会并不具有实权。中央管理小组中的5 位学院院长和5 名国家研究中心主任代表着基层学术权力,他们有着至高的职位权力,同时也是这十大基层学术机构的第一责任主体,直接对学校执行委员会负责。

可以看出,以特温特大学中央管理小组为代表的创业型治理模式具备以下优点:第一,大学执行委员会与院长和研究中心主任直接沟通与对话,大大缩短了沟通流程,从而有助于提高工作效率。这比较有利于适应变化迅猛的、强调创新和服务社会的高等教育发展环境。第二,基层负责学术事务的学院院长和研究中心主任直接向高层的大学执行委员会负责,从一定程度上解决了管理型治理模式带来的高层执行权力与基层学术权力脱离的问题。第三,无论是大学执行委员会还是学院院长或是研究中心主任,他们的职位权威和影响力都得到了增强(De Boer, ffamp; Goedegebuure, 2001),这比较有利于学校各项政策的具体落实。

六、结语

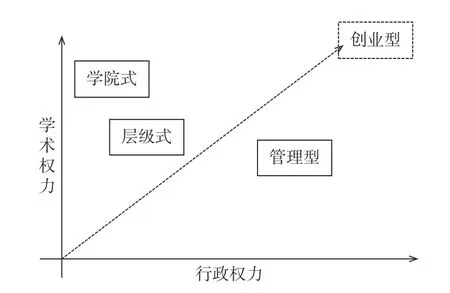

西方大学自诞生之日起,其内部权力配置问题事实上一直是其核心话题之一。自进入治理语境以来,大学内部权力配置问题越发错综复杂。大学内部治理模式虽然本质上是学术权力与行政权力的博弈,但以何种方式博弈和博弈结果却不尽相同。本文较为系统地梳理了大学内部学术权力与行政权力配置的四种模式:学院式、层级式、管理型和创业型。虽然这四种模式先后在不同时期登上高等教育发展的历史舞台,但它们并不存在严格意义上的更迭关系。相反,这四种模式有可能在当今西方大学中呈 “百花齐放” 态势。毕竟,不同大学发展的内外环境不尽相同,因此,它们也可能采取多元的治理模式来更好地适应其在新阶段的发展。回归到学术权力与行政权力博弈这一核心话题,纵览西方大学内部治理模式的四种发展形态,可以洞察出在这四种内部治理模式中,学术权力与行政权力在大学内部的地位也在发生变化,有时甚至是急剧变化(如图4)。由图4 可以看出,在学院式治理模式中,大学的学术权力被放置在至高无上的地位,行政权力则明显处于弱势。在层级式治理模式影响下,学术权力的地位明显受到冲击,基于职位的行政权力上升势头迅猛。在管理型治理模式中,行政权力的地位开始超过学术权力。在创业型治理模式中,学术权力与行政权力集中在一个机构——执行委员会身上,两者之间的关系因而变得比较微妙,在部分学校有突出学术权力之势。从另外一个角度来看,大学内部治理模式的演化事实上彰显了大学探索如何更有效地行使行政权力的动态过程。不难发现,大学行政权力的行使越发专业化,这事实上在科层式模式中就已释放出信号,管理型和创业型治理模式更是将行政事务专业化逐渐发挥到极致。同时,大学在行使行政权力时越发重视回应外界需求,行政事务的决策与执行效率也在不断提升。在大学办学越发开放的背景下,大学行政权力的行使也愈发善于利用 “外脑”,董事会或理事会吸纳校外成员即是明证。

图 3 荷兰特温特大学组织结构

综上,大学内部治理模式在嬗变过程中不断走向成熟,但现行的西方大学治理模式远非完美无瑕。大学本质上是一个学术组织,学术事务理应作为大学的第一要务被列入大学最高决策机构的重大议程,但大学学术权力在具体操作过程中并未得到充分保障(Rowlands, 2015b)。因此,大学内部治理模式改革依然前路漫漫!在这种背景下,部分学者基于政治科学提出了治理结构更加扁平化的、以大学内部各机构间的网络关系为基础的 “网络治理”(network governance),并将其视为西方大学内部治理模式改革的新探索(Rowlands, 2017)。“网络治理” 模式不会取代现有的四种大学内部治理模式;相反,它会与其共存(Ball, 2008)。至于 “网络治理” 模式如何有针对性地改进现有这四种大学内部治理模式的弊端,目前学界的探讨仍处于起步阶段,有待后续研究予以深化。

图 4 学术权力与行政权力在四种不同大学治理模式下的博弈

西方大学内部治理模式的演变历程可为我国当前的大学治理理论与实践探索提供些许思路。当前我国高校治理改革的核心任务为建立 “党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、依法治校” 的内部治理结构(于文明,卢伟, 2016)。当然,这只是我国高校治理改革的一个相对笼统的目标,至于具体如何进行改革还有待进一步精细化。不过哈佛大学前校长德里克·博克针对大学治理的论断可为我国大学治理改革指明方向:“你必须建立这样一个体系,学术领导人与教授在其中相互合作,共同参与领导与决策,教授们能够积极参与政策制定,而且双方对最后的结果感到满意……教授们必须感到自己是大学治理的一部分,他们不必做出最终的决定,但他们必须感到自己能够理解这些决定,并且他们有机会对大学治理做贡献,同时大学的领导人能够倾听并接受他们的主张,而不是坚持由自己做出所有的决定。”(曲铭峰,龚放,2011)从这种意义上讲,有学者提出的在最高领导权之下的行政与学术二元并立的 “品” 字型内部权力架构不失为我国当前高校治理改革的一条可行路径(陈金圣, 2015)。在这种治理权力架构下,目前的党委领导与校长负责维持不变,但在校长之下需设立行政与学术二元并立的治理格局。这不仅回应了前面阐述的我国高校治理改革的核心任务,而且较符合西方大学内部治理模式的演变趋势:学术权力与行政权力愈发趋于协调与均衡。这样一来,学术权力与行政权力的行使才有望得到充分保障并各司其职,使二者精诚合作,共同为我国高校的有效治理保驾护航。