探析国家间谅解备忘录的法律性质

——兼评“印度洋海洋划界案”

2020-04-02赵文文

赵文文

目前国际社会,国家之间存在大量的谅解备忘录使用的实践,在“一带一路”背景下为共同推进在政策沟通、设施联通、投资贸易畅通、资金融通、人员交流等领域开展合作,实现国家间共同发展目标,将地缘毗邻、经济互补、人文交流的优势转化为务实合作、经济增长的优势,截至2019年10月底,中国已经同137 个国家和30 个国际组织签署197 份共建“一带一路”合作文件,[1]一带一路网,https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/77298.htm,最后访问时间:2019年11月15日。其中大部分以谅解备忘录命名。但至今关于谅解备忘录的法律性质尚未形成统一的国际法规则或国家实践,没有制定专门或者包含有关谅解备忘录法律性质条款的国际性条约,关于谅解备忘录的法律性质仍存在较大争议,值得探究。一方面,研究谅解备忘录的法律性质对规范国际法主体之间主要是国家之间的谅解备忘录的使用起到积极的促进作用;另一方面,研究谅解备忘录的法律性质进而分析归纳其带来的各种可能的法律后果对相关的国际争端的解决甚至该类国际争端的预防具有重要意义。对谅解备忘录的法律性质问题进行探究,分析相关学术观点、司法实践及国家主张,对其带来的可能的法律后果进行分析归纳,符合现实需求,具有理论和实践意义。

一、谅解备忘录的内涵与外延

谅解备忘录的使用一般表示该文件不具有法律约束力,但我们会发现一项条约有时也会被称为谅解备忘录,例如,1992年《关于履行转让有关双重用途材料设备准则的谅解备忘录》,[2]参见[英]安托尼·奥斯特:《现代条约法与实践》,江国青译,中国人民大学出版社2005年版,第21页。这样的使用现状会给国际交往带来一定的阻碍,给人们以误导。一方面,一些人认为因该名称的使用,相应的文件不可能是条约;另一方面,一些人则认为相应文件因进行了条约登记而必然是条约。因而,对谅解备忘录的法律性质进行梳理对促进国际交往地有序进行尤为重要,在对其法律性质分析之前,需要首先明确谅解备忘录的内涵与外延。

(一)谅解备忘录的内涵

谅解备忘录的内涵可从以下三个层面进行分析。第一个层面,广义的谅解备忘录指是两个(双边)或两个以上(多边)当事人(参加方)之间,表达了当事人(参加方)之间共同行动的合意。它通常适用于当事方(参加方)之间无法律承诺或不建立法律层面执行协议的情况。它是比君子协定更为正式的一种选择。它不仅指国际公法意义上的一种国际文书类型,还包括私人企业之间的无法律约束力的协议及政府各部门之间、政府机构与民间组织之间的协议。[3]Investopedia, available at: https://www.investopedia.com/terms/m/mou.asp, last access on November 10 ,2019.第二个层面,狭义的谅解备忘录指国际公法层面的谅解备忘录,如联合国法律事务厅编写的《条约手册》中规定,谅解备忘录一词通常用来表示典型条约或国际协定之外的、不太正式的国际文书,并指框架国际协定项下的实际的运作安排,它还用来规定各种技术性或详细的事项。谅解备忘录一般由一份文书组成,由国家和/或国际组织签订。联合国通常与会员国缔结谅解备忘录,以便组织其维持和平行动或安排联合国会议。联合国还与其他国际组织缔结合作谅解备忘录。联合国认为,如果谅解备忘录是由当事方提交的,或者联合国就是当事方,则这些备忘录应具有约束力,并应予以登记。[4]联合国条约集《条约手册》,https://treaties.un.org/Pages/Resource,最后访问时间:2019年11月15日。从联合国《条约手册》给出的定义中,我们可以确定两点:第一,谅解备忘录不是典型的条约;第二,谅解备忘录在一定条件下,可被认定为非典型的条约。对于其作为当事方签订的或由当事方提交联合国登记的谅解备忘录,联合国承认其约束力。然而,就各参加方而言,谅解备忘录何时构成非典型条约及谅解备忘录不构成条约会带来哪些后果似乎并不明朗。因而,国际公法层面的谅解备忘录既可能是较君子协议更为正式但不具备法律约束力的一种国际文书,也可能因符合某些条件而被认定为条约。第三个层面,更小范围的谅解备忘录仅指后者,即条约的一种名称,例如,李浩培先生在2003年版的《条约法概论》中,在“条约的名称”一节将其定义为处理较小事项的条约,并以1963年6月20日《美、苏关于建立直接通信联络的谅解备忘录》为例。[5]参见李浩培:《条约法概论》,法律出版社2003年版,第27页。再如,周忠海教授主编的《国际法》一书中,在“条约的名称”下也有类似的规定,即谅解备忘录通常用作国际法主体间就具体问题达成协议的名称,如1995年《中华人民共和国外交部和新加坡共和国外交部关于建立磋商制度的谅解备忘录》。[6]参见周忠海主编:《国际法》,中国政法大学出版社2017年版,第153页。综上,第二个层面的谅解备忘录更符合国际社会对其使用的现状,也更容易带来分歧与争议,因此,本文主要分析第二个层面的谅解备忘录的法律性质。

(二)谅解备忘录的外延

依参加方的数目,可将谅解备忘录大致分为双边的谅解备忘录与多边的谅解备忘录,大多数是双边的,[7]参见[英]安托尼·奥斯特:《现代条约法与实践》,江国青译,中国人民大学出版社2005年版,第44页。从国家实践分析也确实如此。以中国为例,依据“中华人民共和国—条约数据库”,文件名称中出现谅解备忘录或备忘录的共有534 项,其中7 项为多边谅解备忘录,而剩余的527 项均为双边谅解备忘录。依文书的独立性,可将谅解备忘录分为原生性谅解备忘录与派生性谅解备忘录。前者自身具有独立性,不需依靠其他国际文书而独立存在,具有原生性的特点。与此对应,派生性谅解备忘录表现为对原生性国际文书(主要是条约)的解释、说明、补充。依文书的有效期限,可将谅解备忘录分为附有效期的谅解备忘录与不附有效期的谅解备忘录。此外,依文书的性质,大致可以分为两类:一类是具有法律约束力的谅解备忘录,另一类是不具有法律约束力的谅解备忘录。通过前文分析,最后一种分类的标准的认定尚未形成统一的国际法规则或国家实践,在国际交往中易导致参加方的分歧与冲突。因此,本文也将主要分析谅解备忘录获得条约地位的条件,及无法获得条约地位时,又将对各参加方产生怎样影响。

二、谅解备忘录的法律性质分析

(一)法律性质争议分析

1.学术争议分析

针对谅解备忘录的法律性质的学术争议,主要分为一元论和二元论。前者代表学者如当代国际法学者扬·克拉伯茨(Jan Klabbers)教授,他认为区分谅解备忘录与条约是无意义的。克拉伯茨教授认为国家之间缔结的每一项“协定”都具有规范性质(它以此性质试图影响后续的行为)而并不是为了从属于另一法律体系(如国内法)而制定的,每一项这样的协定就是一项条约,(依据《维也纳条约法公约》中所定义的)条约与谅解备忘录之间是没有区别的,因为它们都体现为一种协定,并宣称存在道德和政治约束协议以及所谓“软法”的流行观念提出了挑战,并认为意向并不是决定性的。[8]See Sinclair Ian, The American Journal of International Law, vol.91, no.4.Rev.(1997), pp.748-750.而著名国际法学家安东尼·奥斯特(Anthony Aust)教授提出了条约与谅解备忘录二分法,并对克拉伯茨教授的观点进行了批判。第一,他认为克拉伯茨教授的观点与国际法委员会定义的条约含义不符,条约应当包含国家创设法律义务的意向;同时,依据维也纳会议记录,瑞士代表提出明确排除“政治宣言和君子协定”的提案遭到拒绝,因为这被认为是没有必要的,这些文件由于不被“国际法所调整”已经被排除在外了。因此,条约与“政治宣言和君子协定”是有明显区别的,这也被维也纳会议记录和国际法院的司法实践所证实。第二,他认为克拉伯茨教授的观点与国家自由行使(或不行使)缔约权的基本原则不符,在条约法和一般国际法中没有这样的原则或规则要求国家之间的事物都必须以条约方式进行。第三,他认为克拉伯茨教授的观点与国家实践不符,事实上存在国家倾向于缔结不具备法律约束力的文件,并以1997年北约成员国与俄罗斯签订的基础文件为例。[9]参见[英]安托尼·奥斯特:《现代条约法与实践》,江国青译,中国人民大学出版社2005年版,第42~44页。笔者比较认同二元论的主张,联合国大会于1970年全体一致通过的《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》,其中规定了国家主权平等原则,主权是一个国家最根本的属性,是国家固有的,在国际法上体现为对内的最高权力和对外的独立,这当然应该包含缔约或者不缔约的自由。此外,各参加方有关谅解备忘录的性质之间分歧与冲突的出现及英美澳等国政府部门已针对谅解备忘录和条约的区分出台了相关指导性文件,二元论无论从理论还是实践角度都更具有说服力。二元论实质仅解决了为何区分谅解备忘录和条约,但尚未解决的是如何具体进行区分及未被认定为条约的谅解备忘录具有什么样的影响。

2.法律文本分析

当一项谅解备忘录为派生性的,通常认为没有必要确认一项辅助性文件的准确的法律性质,并适用《维也纳条约法公约》第31 条之规定,它们为公约的解释提供了宝贵的指导,应当被理解为缔结这些公约的“上下文”的一部分。[10]参见[英]安托尼·奥斯特:《现代条约法与实践》,江国青译,中国人民大学出版社2005年版,第31页。《维也纳条约法公约》中并无针对谅解备忘录法律性质的直接规定,这样的解读仅提供了回避该问题的理由,并未给出该问题的答案,但事实上真的没必要确认吗?似乎并不是这样的,国家实践层面针对这种派生性谅解备忘录的法律性质也会产生争议,例如,美英希思罗机场使用者费用仲裁案。此外,对于原生性谅解备忘录又如何进行法律适用?这些问题在公约中依旧找不到确切的答案。在谅解备忘录大量使用的情况下,它们的法律适用问题不应再被国际公约所忽视。

3.国家实践分析

谅解备忘录由于保密性、不拘于形式、生效更快、易于修正等优势在国际交往中被广泛使用,但同时由于它们的法律性质的不确定性导致国家层面的冲突频发。如,1963年科威特与伊拉克签订关于共同边界的《伊拉克与科威特协定备忘录》并由科威特于1964年予以登记。1990年伊拉克入侵科威特后,伊拉克坚持它从来不受该协定备忘录的拘束。这种国家实践中的冲突,在英美之间体现得较为突出。鉴于英美之间合作实践,当美国国防部官员得知英国正式对谅解备忘录提出质疑,其感到非常不安,尽管美国和大多数其他国家改府均认可谅解备忘录的法律约束力。[11]JOHN H.McNeill, J, International Agreements: Recent U.S.-UK Practice Concerning the Memorandum of Understanding, American Journal of International Law, (1994), p.822.这主要体现在美英希思罗机场使用者费用仲裁案中,英国认为本案的主要争议文件之一1983年4月6日《关于机场用户收费的美英谅解备忘录》不是一项具有法律约束力的国际协议,而后来仲裁庭事实上支持了英国的主张,认定谅解备忘录可作为潜在的重要解释的辅助性资料,但不产生在目前的仲裁中可执行的独立的法律权利和义务。[12]See Award on the First Question, U.S./UK [1992] Arbitration concerning Heathrow Airport User Charges, ch.6, p.131, para.6.8.到1991年底,英国、加拿大、澳大利亚等国家在签订国际协定时,越来越倾向于只签署谅解备忘录,并认为它们是“君子协定”,而不是具有法律约束力的条约。[13]JOHN H.McNeill, J, International Agreements: Recent U.S.-UK Practice Concerning the Memorandum of Understanding, American Journal of International Law, (1994), p.822.至1993年,美国与英国之间约达成了22 项防务谅解备忘录,其中有些具有条约性质,有些显然不具备,但也被美国作为条约进行了登记。加拿大、澳大利亚与美国之间也存在这样的问题,于是 “帽子协议”(Chapeau Agreement)的解决方式便产生了。各国之间签订一项属于条约性质的帽子协议,规定有关武装服役人员的法律地位与责任事故等方面的内容,在今后的合作防务计划协议中需要规定这些事项时便可直接适用。这样既满足了美国对于某些事项上法律约束力的追求,同时也不与英国、加拿大、澳大利亚国内的缔约规定相违背,此外还可以避免逐个防务协议经过议会通过的程序困境。[14]参见[英]安托尼·奥斯特:《现代条约法与实践》,江国青译,中国人民大学出版社2005年版,第3~4页。“帽子协议”也许是解决谅解备忘录法律性质的一个新办法,但它无法适用于所有类型的协议。在出现新情况时,还需要确定其他解决办法。目前针对该问题,各国往往在产生国际争端时才发现,极少能做到签署国际文件时明确其法律性质以防患于未然。下面我们分析一下美国、英国、加拿大、澳大利亚政府部门对谅解备忘录法律性质的主张。

(1)美国

美国法律顾问办公室在《非约束性文件指南》中规定,应避免在文件是否具有法律约束力方面产生歧义。在谈判一项不具约束力的文书时,双方或所有各方应确认他们了解这项文书不会产生国际法下的约束性义务。对于不具约束力的文件的名称,谈判者应避免使用“条约”或“协议”。尽管不具约束力的文件通常使用诸如“谅解备忘录”之类的名称,但请注意仅将文件称为“谅解备忘录”并不会自动向美国表示该文件不受国际法约束。美国已经签署了认为具有约束力的谅解备忘录。[15]Guidance on Non-Binding Documents,US Department of State, available at: https://web.archive.org/web/20140927101612/http://www.state.gov/s/l/treaty/guidance/, last access on November 15 2019.

(2)英国

英国下议院新闻办公室发布的关于条约相关的文件中规定谅解备忘录不是条约,不受国际法调整。但这种不具约束力的协定在盟国政府之间的使用相当普遍,例如,防御方面的安排。英国政府通常没有义务向议会提交这种性质的协议,有时可能汇报签署情况,但内容可能不会透露。另,解释性备忘录不以谅解备忘录形式公布。[16]Treaties, House of Commons Information Office, available at: https://www.parliament.uk/documents/comm ons-information-office/p14.pdf, last access on November 15 2019.同时,英国外交和联邦办公室在《条约和谅解备忘录:实践和程序指南》中规定,有些条约被称为谅解备忘录,这是令人困惑的。谅解备忘录与条约之间的主要区别在于是否有意建立具有法律约束力的义务。[17]Treaties and Memoranda of Understanding (MOUs), Treaty Section Legal Directorate Foreign and Commonwealth Office, available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2939 76/Treaties_and_MoU_Guidance.pdf, last access on November 15 2019.

(3)加拿大

加拿大条法司在《根据国际法没有约束力的国际文件》(谅解备忘录)中规定,虽然加拿大最近的实践表明谅解备忘录或安排不具有法律约束力,但并不是所有的国家都如此看待这样的文书,仅称为“谅解备忘录”或“安排”,不足以确保该文书的一些参加方不把该文书看作受国际公法支配的协定。各部门和机构在谈判一个不具有约束力的安排前,应负责查清楚其他的参加方同意该安排在国际公法上是不具有约束力的。[18]International Instruments that are not binding under Public International Law (Memoranda of Understanding), Department of Foreign Affairs, Trade and Development, available at: https://treaty-accord.gc.ca/procedures.aspx?lang=eng, last access on November 15 2019.

(4)澳大利亚

澳大利亚外交与贸易部条约秘书处在《如何选择文书》中规定,澳大利亚认为,国际文件仅分为两类:具有条约地位的文件和低于条约地位的文件。条约具有法律约束力,其他文件则绝对不具有。我们与之谈判文书的其他国家有时会认为低于条约地位的文书可能具有法律约束力。旨在仅记录各方关于其未来意图的文件,通常(但不总是)被称为谅解备忘录具有低于条约地位,但如果文件包含这样的意图即另一方未能履行其在文书中的承诺时,澳大利亚将可以某种方式执行这些承诺,此时该文件可获得条约地位。因此,必须考虑该文书是否需要具有法律约束力。[19]Choose your Instrument, Department of Foreign Affairs and Trade, available at: https://web.archive.org/web/ 20140214035953, last access on November 15 2019.

综上,我们不难发现美国与英国、加拿大、澳大利亚在谅解备忘录的法律性质的主张上是有差异的,美国认为不应默认谅解备忘录不具有法律拘束力,相反英国、加拿大、澳大利亚则主张默认谅解备忘录不具有法律拘束力,但是各国都意识到这种认识上的差异,规定在外交谈判中应该明确各方的主观意图,尽力避免因各方对谅解备忘录效力认识上的差异所带来的问题。

(二)谅解备忘录与条约

通过前文的分析,我们可以发现探究谅解备忘录的法律性质,首先我们必须解决哪些谅解备忘录可以被认定为条约进而产生条约的法律效力。

1.条约的内涵与特征

1969年《维也纳条约法公约》第2 条(a)项,称“条约”者,谓国家间所缔结而以国际法为准之国际书面协定,不论其载于一项单独文书或两项以上相互有关之文书内,亦不论其特定名称如何。1986年《关于国家和国际组织或国际组织相互间的条约法公约》第2 条亦有类似的规定。李浩培先生认为,条约是至少两个国际法主体意在原则上按照国际法产生、改变或废止相互权利义务的意思表示的一致。[20]参见李浩培:《条约法概论》,法律出版社2003年版,第3页。依据周忠海教授主编的《国际法》(第三版),“条约是两个或两个以上的国际主体(主要是国家)依据国际法缔结的确定相互权利和义务关系的书面协议。”[21]周忠海主编:《国际法》,中国政法大学出版社2017年版,第150页。依据马呈元教授主编的《国际法》(第五版),“条约是两个或两个以上国际法主体(主要是国家)之间根据国际法缔结的确定相互权利和义务关系的协定。”[22]马呈元主编:《国际法》,中国人民大学出版社2019年版,第109页。通过以上的定义分析归纳得出,条约的基本特征有五项。第一,条约的主体是国际法主体(主要指国家),条约的缔结主体至少有两个。1952年,国际法院在“英伊石油公司案”中明确指出,伊朗政府与英伊石油公司签订的特许协议只是一个政府与一个外国公司之间的协议,不产生国际法上的权利和义务。第二,条约以国际法为准。条约应受国际法的调整,主要体现为条约法的相关规定。缔约方是否具有缔约能力与缔约权,协议是否为自由同意的结果,协议内容是否符合强行法规则,依据《维也纳条约法公约》以上情形都可对条约的效力产生影响。第三,条约是基于国家间“合意”而缔结。第四,条约的目的和内容是确定缔约方之间的权利义务关系,也就是说国家的意图在于创立、变更或废止法律上权利义务。第五,条约通常是书面形式的。1969年《维也纳条约法公约》及1986年《关于国家和国际组织或国际组织相互间的条约法公约》均要求条约的书面形式。然而,依据1969年《维也纳条约法公约》第3 条(a)项之规定,本公约不适用于国家与其他国际法主体间所缔结之国际协定或此种其他国际法主体间之国际协定或非书面国际协定,此一事实并不影响此类协定之法律效力。即非书面形式并不会对条约的效力产生实质性的影响,仅产生不适用《公约》的效力。1986年《关于国家和国际组织或国际组织相互间的条约法公约》也有类似的规定。基于条约的特征分析及代表性国家的主张,我们可以发现各国在谅解备忘录的法律性质上存在分歧,但各国达成共识的是对“创立、变更或废止法律上权利义务”的国家意图的重视。因此,下文将主要从“创立、变更或废止法律上权利义务”的证据着手分析谅解备忘录和条约之间的关系。

2.谅解备忘录与条约之间的关系

谅解备忘录在一定条件下可被认定为条约,获得条约的法律地位,进而对参加方产生法律约束力。正如阿诺德·邓肯·麦克奈尔(Arnold Duncan McNair)教授[23]See JOHN H.McNeill, J, International Agreements: Recent U.S.-UK Practice Concerning the Memorandum of Understanding, American Journal of International Law, (1994), p.823.以及《维也纳公约》评注所承认的外交文件的标题或其他名称不是决定该文件是否具有法律约束力的依据,起草者的意图才是决定性的。[24]See ILC, “Report of the International Law Commission on the Work of its 18st Session” (4 May-19 July 1966) UN Doc A/CN.4/191.但这种国家意图仅是一个抽象的标准,认定起来并不容易,需要具体的证据以落实。下面我们将从程序和实体两个角度寻找认定包含“创立、变更或废止法律上权利义务”的国家意向的具体证据。

(1)程序标准

首先,我们分析国际程序标准的履行与否对谅解备忘录效力的影响。基于对第一次世界大战期间及其之后发现的秘密条约的憎恶与反思,自国际联盟时期起,国际社会便开始寻求条约的公开性。1920年《国际联盟盟约》第18 条规定“公开的和约,公开地缔结,此后绝不应该有任何形式的秘密国际谅解,外交始终应该坦然、公开地进行”。此条要求联盟的任何会员国所订的每项条约均应立即送秘书处登记并由秘书长尽速予以公布,条约未登记以前不具有法律约束力。[25]参见[英]安托尼·奥斯特:《现代条约法与实践》,江国青译,中国人民大学出版社2005年版,第267页。1945年《联合国宪章》第102 条也对条约的登记与公布作出了规定,“一、本宪章发生效力后,联合国任何会员国所缔结之一切条约及国际协定应尽速在秘书处登记,并由秘书处公布之。二、当事国对于未经依本条第一项规定登记之条约或国际协定,不得向联合国任何机关援引之。”与《国际联盟条约》规定不同的是,《联合国宪章》中规定条约未经登记并不影响条约在缔约国之间发生法律效力,仅是不得在联合国机关援引使用。然而,联合国的主要司法机关国际法院并没有严格地适用这一规则,例如,在卡塔尔诉巴林案中,双方当事国同意1987年的双重换文构成一项条约,但它并没有被登记,法院依旧对其规定给予了充分考虑。[26]See Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v.Bahrain) (Merits) [1994] ICJ Rep 4, p.112, paras.17-9.由此,我们可以发现条约的登记行为可构成对国家意向认证的证据,但不是决定性证据。此外,第102 条并没有说明登记义务的承担者,由一国单方进行登记也是被准许的,此时,登记行为仅可作为该当事国将文书作为一项条约的证据,其他当事国不抗议也不必然证明其对文件条约性质的接受,因为国家不具有监视条约登记的义务。[27][英]安托尼·奥斯特:《现代条约法与实践》,江国青译,中国人民大学出版社2005年版,第30页。联合国《条约手册》虽然规定秘书处的审查登记文件的三项标准即“至少有两个具有缔约能力的当事方;具有确立国际法律义务的意向;该文书以国际法为准”,[28]联合国条约集《条约手册》,https://treaties.un.org/Pages/Resource, 最后访问时间:2019年11月15日。但更多是做形式意义上的审查并尊重登记国的意愿。例如,1980年到1989年在联合国登记的条约中有四项由美国进行登记的文件明显属于谅解备忘录。[29]参见[英]安托尼·奥斯特:《现代条约法与实践》,江国青译,中国人民大学出版社2005年版,第271页。综上,联合国秘书处登记一份文书并不赋予它任何其所不具有的地位,但登记行为可作为证明国家意向的证据之一。

其次,我们分析国内程序标准的履行与否对谅解备忘录效力的影响。1969年《维也纳条约法公约》第9 条至第18 条规定了条约的缔结程序:议定约文、认证约文及表示接受条约拘束。同时通过“国家代表在条约约文上,或在载有约文之会议最后文件上签署,作待核准之签署或草签”等方式表示对缔约国内缔约程序的尊重。但这种尊重的前提是国家代表应该在谈判或者签署时通过正式的方式表达文件需经批准的意思,否则,似乎无法阻碍国际文件对其产生的法律约束力。正如上文所述,国家不具有监视条约登记的义务,国家亦不具有监视他国国内缔约程序规定之义务。《维也纳条约法公约》第27 条亦规定一当事国不得援引其国内法规定为理由而不履行条约。综上,国际文书的国内程序无法对国际文书产生法律约束力带来阻碍,但同样也可作为证明国家意向的证据之一。

(2)实体标准

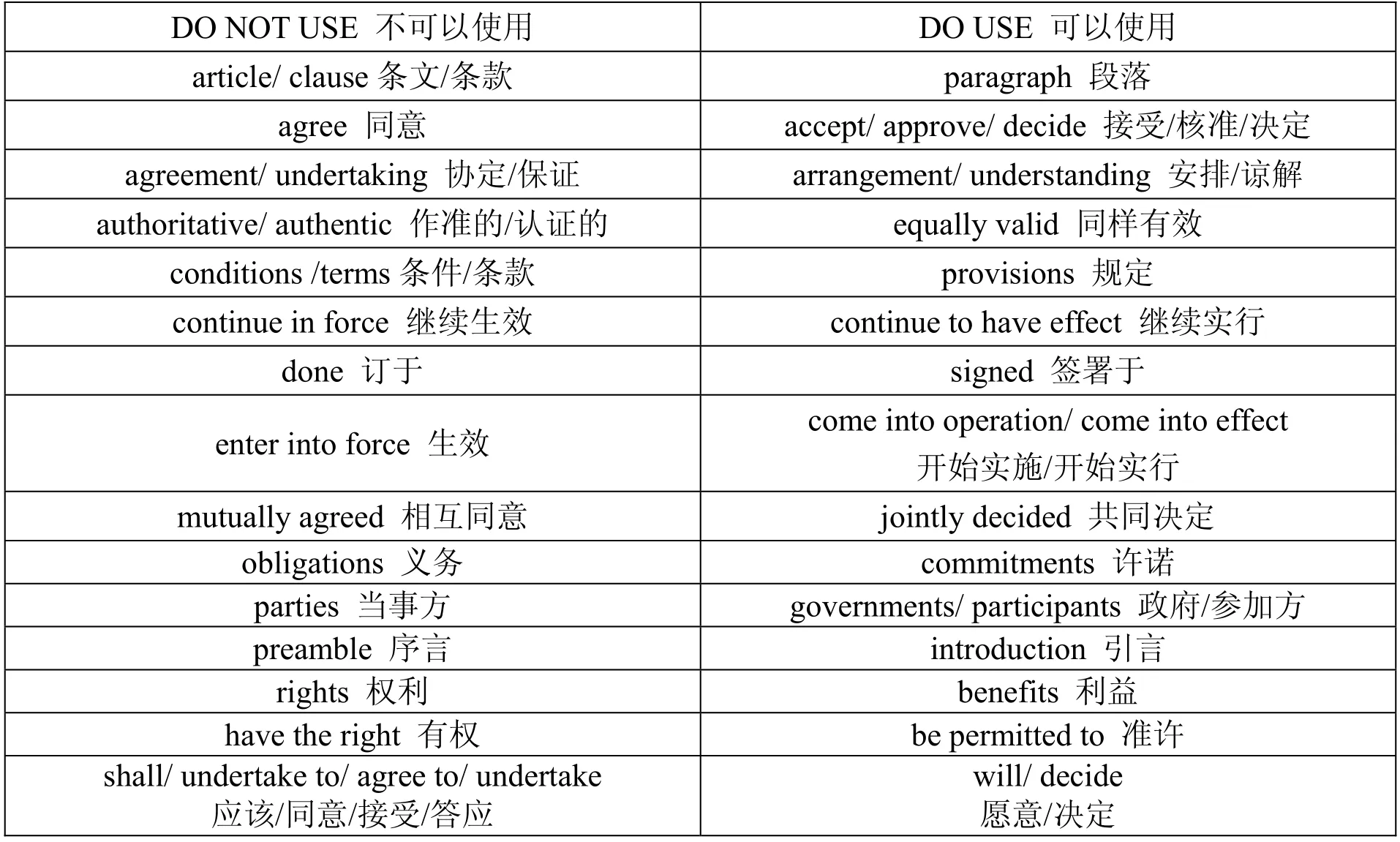

判断一份国际文书是否属于有国际法上有约束力的文件,取决于它是否在签字国之间确立了一种具体的权利义务关系,以及签字国在签署该文件时的真实意图是否旨在确立这种相互关系。除了文书中有明文规定该文书的法律性质及相关法律后果外,该如何从实体角度考察国际文书签字方的主观意图?国际法院关于爱琴海大陆架案的判决具有重要的参考价值。1978年国际法院判决希腊与土耳其爱琴海大陆架案中认可“公报”在一定条件下可被认定为条约,在决定《布鲁塞尔联合公报》中所体现的行为或事项的性质时,法院必须首先注意该公报的实际措辞及起草情况。[30]李浩培:《条约法概论》,法律出版社2003年版,第28页。起草情况主要指文本谈判协商签署过程中国家的态度表达,这一标准实质上也给国家带来了巨大的解释空间且更多涉及历史资料的收集以证明自己或对方是否具有缔结具有法律约束力的国际文件的意图。随着时间的流逝,无论是各当事国的举证还是国际裁判机构的认定,关于缔约过程中各方的意图都略显复杂。与此相比,文件的实际措辞似乎是一个更为明了的标准,且各国也开始注意文书措辞方面区别,美国、英国、加拿大、澳大利亚等国家均在相关文件中对不同效力文书的措辞进行区分,其中较为完善的是英国。

表一 用于表示非条约性质的谅解备忘录和其他安排的术语[31] See Treaties and Memoranda of Understanding (MOUs), Treaty Section Legal Directorate Foreign and Commonwealth Office, available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/293976/Treaties_and_MoU_Guidance.pdf, last access on November 19,2019.

除了措辞之外,部分国家对签署主体也有一定的规定。与具有一定的独立权力,可以在部门对部门级别签署具有法律约束力的国际协议的美国国防部不同,英国国防部、加拿大国防部和澳大利亚国防部在没有外长授权的情况下,一般无法签订此类协议。[32]JOHN H.McNeill, J, International Agreements: Recent U.S.-U.K Practice Concerning the Memorandum of Understanding.American Journal of International Law, (1994), pp.824-825.

经过检索中国的条约数据库(该数据库更新至2016年底)[33]中国条约数据库,http://treaty.mfa.gov.cn/Treaty/web/index.jsp,最后访问时间:2019年11月19日。,可以发现从2010年我国签署的谅解备忘录出现效力条款,但是使用的情况似乎有些混乱,主要有三种模式;第一,具有效力条款同时规定文件生效期限,如2010年《中国国家能源局与巴基斯坦伊斯兰共和国石油和自然资源部关于成立能源工作组的谅解备忘录》,其中规定本谅解备忘录对双方不具有法律约束力;第二,具有语意不明的效力条款,如2010年《中华人民共和国环境保护部与加拿大环境部环境合作谅解备忘录》,其中规定本备忘录的任何规定不影响双方在已有的双边或多边协议中的义务;第三,不具有效力条款但规定文件生效期限,如2010年《中华人民共和国政府与瑞典王国政府在文化领域合作谅解备忘录》。基于此,我们发现目前我国的谅解备忘录的使用存在一定的问题。第一种模式下,文件本身不具有法律拘束力,那么文件生效期限内的效力依据在哪,这个问题不是我国的独有的,应该是谅解备忘录的原生问题,具体的效力依据将在下文进行分析;第二种模式下,规定了该文件效力低于其他已有的协议,但是与未来的协议之间的关系及文件自身的法律性质却并未明确;第三种模式下,我们似乎也不能轻易得出结论,未规定效力条款的谅解备忘录均具有(或不具有)法律拘束力,毕竟我国尚未出台类似美英等国的指导性文件以规定谅解备忘录的法律性质。

3.谅解备忘录较条约的优劣分析

依安东尼·奥斯特教授的观点及国家的实践情况,谅解备忘录与条约是两种不同类型的国际文书。一方面,谅解备忘录由于保密性、不拘于形式、生效更快、易于修正等优势作为条约的补充在国际交往中被广泛使用,但同时也是这种效力层级的差异和不确定性,导致国际社会普遍认为谅解备忘录不如条约重要,甚至不重要。第一,从遵守层面,因为谅解备忘录没有法律拘束力,有时会导致参加方不那么认真实施其承诺,这种做法忽视了政治承诺及政府诚信的事实。第二,政府官员对其有一种轻视的倾向,认为谅解备忘录的起草无需像制定条约那样予以密切的注意,这也实际上带来了各国谅解备忘录与条约使用混乱的现状。第三,因为谅解备忘录的法律拘束力问题,往往缺少国内立法以履行。第四,由于谅解备忘录不必公开,往往也很难查找,这无疑会助长“秘密协议”的重生。[34]参见[英]安托尼·奥斯特:《现代条约法与实践》,江国青译,中国人民大学出版社2005年版,第39~41页。

(三)谅解备忘录与软法

荷兰学者琳达·森登( Linda Senden)认为软法是一种制定法意义上的行为规则,虽然不具有法律强制拘束力,但却可能具有某种(间接的)法律效果,而且目的也是为了产生而且有可能产生实践影响。[35]Linda Senden, Soft Law in European Community Law, Oxford: Hart Publishing, 2004, p.112.国内具有代表性的是罗豪才教授的界定,他认为 “‘硬法’是指那些需要依赖国家强制力保障实施的法律规范而‘软法’则是指那些效力结构未必完整无需依靠国家强制保障实施,但能够产生社会实效的法律规范。”[36]罗豪才、宋功德:“认真对待软法”,《中国法学》2006年第2 期,第4页。张龑教授从法概念的四维意义上理解硬法和软法。

表二 硬法、软法与法的关系[37] 参见张龑:“软法与常态化的国家治理”,载《中外法学》2016年第2 期,第320页。

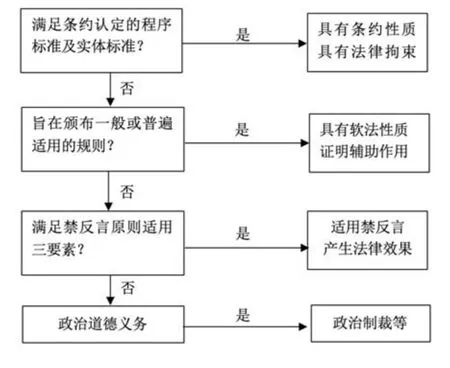

张龑教授在此基础上进一步分析硬强制性很好理解即规范性,而软强制性的背后应该是常规性。[38]参见张龑:“软法与常态化的国家治理”,载《中外法学》2016年第2 期,第321页。在国际法的语境下,我们不禁联想到国际习惯法的物质要素,而心理要素的缺失也让其效力上存在一定的瑕疵,但这并不意味着,构成软法的谅解备忘录毫无意义。第一,国际软法为某些事实上已经存在的国际习惯或国际法规范起到证明的效力。第二,国际软法还经常在实践中被国际司法机构援引。第三,国际软法主要对某些国际争端起了协调与妥协的作用,从而缓和了该地区的紧张局势,为该地区的和平与稳定创造了条件。第四,国际软法在某些国际性问题如环境问题、人权问题上提高了全球性共识,引起了国际社会的广泛关注。[39]参见段婷:“国际软法的概念及作用分析”,载《现代商贸工业》2011年第13 期,第76页。但并不是所有的谅解备忘录都可定性为软法,只有那些旨在颁布一般或普遍适用的规则(尽管没有法律拘束力)才可以被认定为软法,然而这种类型的谅解备忘录都是多边的,比较而言,大多数的谅解备忘录是双边的。[40]参见[英]安托尼·奥斯特:《现代条约法与实践》,江国青译,中国人民大学出版社2005年版,第44页。

(四)谅解备忘录与禁反言原则

从1929年的塞尔维亚贷款案开始,经过长期的发展,禁反言被明确作为一项国际法规则广泛适用于国际司法实践,并且已经发展出较为完整的适用规则。伊恩· 布朗利认为,法庭可能利用禁止反言原则来解决模棱两可的问题,并且将其视为一项公平与正义的原则,其内容可以被一些原则所吸收。[41]向仲侠、李兰:“国际法上的禁反言原则”,载《政法论坛》2010年第25 期,第160页。李浩培先生在《条约法概论》中讲到条约法渊源时,明确指出诸如禁止反言原则等的一般法律原则也是条约法“不可轻视的渊源”。[42]李浩培:《条约法概论》,法律出版社2003年版,第41页。学者普遍认为,一般而言,禁止反言在国际法的渊源中属于独立的一项法律原则。同样并不是所有的谅解备忘录都可以适用禁反言原则,一般认为在国际法上适用禁反言规则要满足三个条件:第一,产生禁反言的声明必须是明确且没有歧义的;第二,声明必须是自愿无条件并且是有授权的;第三,一方需对另一方的声明产生善意的信赖,即信赖方会因为声明的违反而受损或者声明方因信赖方的信赖而受益。[43]D.W.Bowett, Estoppel before International Tribunals and Its Relation to Acquiescence, 33 Brit.Y.B.Int'l L.176 ,1957, p.202.因此,我们发现不具有法律拘束力的谅解备忘录在一定条件下也可以具有法律效果。

图一 谅解备忘录法律性质归纳

三、“印度洋海洋划界案”评析

(一)历史背景

索马里和肯尼亚是东非沿海的邻国。索马里位于非洲之角,它的西南部与肯尼亚接壤,肯尼亚则与东北部的索马里共享土地边界,其海岸线面向印度洋。两国于1982年12月10日签署了《联合国海洋法公约》。肯尼亚和索马里分别于1989年3月2日和1989年7月24日批准了《联合国海洋法公约》,该公约于1994年11月16日对各缔约方生效。2009年4月7日,肯尼亚外交部长和索马里国家计划与国际合作部长签署了《肯尼亚共和国政府与索马里过渡时期联邦政府之间对于超过200海里的大陆架外部界限提交给大陆架界限委员会彼此无异议的谅解备忘录》(以下简称“谅解备忘录”)。2014年8月28日,索马里联邦共和国提交请求书,对肯尼亚共和国提起诉讼,涉及印度洋海洋空间划界问题。2015年10月7日,肯尼亚就法院管辖权和请求书的可受理性提出初步反对意见。法院于2017年2月2日对初步反对意见作出判决[44]判决结果如下: (1)以十三票对三票,驳回肯尼亚共和国提出的第一项初步反对意见(管辖权)中以 2009年 4月 7日谅解备忘录为依据的内容; 以十五票对一票,驳回肯尼亚共和国提出的第一项初步反对意见(管辖权)中以《联合国海洋法公约》第十五部分为依据的内容; (2)以十五票对一票,驳回肯尼亚共和国提出的第二项初步反对意见(可受理性); (3)以十三票对三票,认定法院具有审理索马里联邦共和国于2014年8月28日提交之请求书的管辖权,并认定该请求书具有可受理性。,法院虽然驳回了肯尼亚的第一项初步反对意见即国际法院认为索马里和肯尼亚之间的谅解备忘录无法作为阻碍法院管辖权的依据,但理由却不是该谅解备忘录不具有法律拘束力,而是通过分析该谅解备忘录的缔结情况证实了其目的不是建立解决双方海洋边界的争端解决程序,因而不适用肯尼亚针对《国际法院规约》第36 条第2 款任择强制性管辖作出的保留[45]“肯尼亚共和国……接受《国际法院规约》第36 条第2 款之规定,在互惠的基础和条件下无需事先的特别同意强制性地接受对1963年12月12日之后发生的与该日之后的情况或事实有关的所有争议的管辖,直到在可以通知的情况下通知终止该接受,但以下情况除外:1.争端当事方已同意或应同意诉诸其他解决办法或方法的争端。”(联合国,《条约汇编》,第531 卷,第114页。)。事实上,国际法院不仅没有否认该谅解备忘录的效力反而首先认定该谅解备忘录具有法律拘束力。下文将针对各方对该谅解备忘录性质认定问题上的主张进行分析,其中,我们将着重分析国际法院论证该谅解备忘录具有法律拘束力的逻辑与思路并进行评析。

(二)各方主张

1.索马里的主张

索马里认为该文件尚未完成国内批准程序,不具有法律拘束力。它认为依据《索马里共和国过渡联邦宪章》(2004年至2012年),“总统有权签署有约束力的国际协议,但须经议会批准”,本案中,这样的批准并没有发生。尽管谅解备忘录“没有明确要求批准”,但有关部长得到的“授权”并不构成也不能构成索马里放弃批准要求的“授权”。[46]Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections (Merits) [2017] I.C.J.Reports, p.21, para.39.因此,索马里主张该谅解备忘录不具有法律拘束力。

2.肯尼亚的主张

肯尼亚则从国际程序和国内程序两个层面论述该谅解备忘录具有法律拘束力。首先,它认为该谅解备忘录完成了《联合国宪章》第102 条的登记程序,应对缔约双方具有法律约束力。其次,肯尼亚认为索马里总理以“全权证书”方式授权部长签署谅解备忘录,同时谅解备忘录明确规定了两位部长“均由各自政府正式授权”。在批准方面,谅解备忘录并未提及批准的必要性,反而规定了“签署后”产生“绝对的”效力。此外,“双方之间没有任何交流表明双方曾经考虑过批准的要求”,亦没有证据表明其代表曾被告知过这一要求。肯尼亚认为,2009年4月,索马里向大陆架委员会提交的关于外大陆架的初步信息也证实了谅解备忘录的有效性。[47]2009年4月14日,索马里向联合国秘书长提交了关于200 英里以外的大陆架外部界限的初步资料,并附有谅解备忘录的副本。肯尼亚还主张,2009年8月19日(索马里议会表决不久后),索马里总理致联合国秘书长的信中并没有质疑谅解备忘录的有效性,而是在之后才提出质疑[48]2009年8月1日,索马里临时联邦议会否决了该文件。2010年3月2日,索马里常驻联合国代表在转发了索马里总理于2009年10月10日写的信,通知联合国秘书长,该谅解备忘录已被索马里议会拒绝,并要求将其视为“不可采取行动”的文件。2014年2月4日,索马里外交和国际合作部长在给联合国秘书长的信中坚持认为,“该谅解备忘录尚未生效”。。肯尼亚认为,与索马里国内法的任何抵触均不影响谅解备忘录在国际法下的有效性。[49]Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections (Merits) [2017] I.C.J.Reports, p.22, para.40.因此,肯尼亚主张该谅解备忘录具有法律拘束力。

3.国际法院的判决

国际法院主要依据以下四点分析论证该谅解备忘录具有法律拘束力。第一,文件明确规定双方代表经过授权且该文件签署即生效,然而并没有提及批准的问题。第二,肯尼亚没有了解索马里国内法的义务。正如法院指出的“各国没有任何法律义务随时了解其他国家的立法和宪法发展情况,尽管这些情况可能对国际关系很重要或可能变得很重要”。第三,索马里有义务明确表示其对文件效力的质疑。2009年8月19日,在谅解备忘录被索马里议会拒绝之后,索马里总理在给联合国秘书长的信中并没有质疑其有效性。同时,索马里亦从未将受到谅解备忘录约束的任何效力缺陷直接通知肯尼亚。第四,国际法院援引了《维也纳条约法公约》第45 条,指出一国不得因其国内法关于缔结条约的权限的规定为基础主张条约无效。[50]Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections (Merits) [2017] I.C.J.Reports, p.25, para.49.鉴于上述情况,国际法院得出结论,谅解备忘录是有效的条约,该条约在签署后即生效,并根据国际法对当事方具有约束力。[51]Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections (Merits) [2017] I.C.J.Reports, p.25, para.50.

(三)判决评析

国际法院的判决应该说几乎完全采纳了肯尼亚的主张,论证思路清晰,逻辑严密。同时针对“签署后即生效”这一表述的论证是值得我们去研究的,“生效”(enter into force)的含义是发生条约性质的法律拘束力还是仅发生谅解备忘录的法律效果,[52]Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections (Merits) [2017] I.C.J.Reports, pp.19-20, para.37.很明显不仅是国际法院甚至是当事国双方均达成共识即为发生条约性质的法律拘束力。但在中国的条约数据库中,存在很多谅解备忘录文本中有类似的表述,例如,2010年《中国国家能源局与巴基斯坦伊斯兰共和国石油和自然资源部关于成立能源工作组的谅解备忘录》,但同时亦规定本谅解备忘录对双方不具有法律约束力,因此关于“生效”的表述在国家适用实践中应该说并未给予应有的重视。此外,在本案中,我们从该谅解备忘录的文本出发,按照前文提出的程序标准和实体标准也可以得出与法院判决完全相同的结论。

首先,就程序标准而言,肯尼亚向联合国登记机关作出了条约登记而索马里对这一登记行为是知晓的,甚至在国内议会程序结束后也未立即向联合国登记机关表示对文本效力的质疑,同时依据《维也纳条约法公约》第45 条之规定,我们可以得出结论该谅解备忘录的程序上不存在瑕疵甚至是可以作为双方均认可文本法律拘束力的有力证据。其次,就实体标准而言,双方在文件起草及签订过程中,代表均以“全权证书”的形式得到授权,且双方对“签署后即生效”的表述亦无争议。2009年4月14日,索马里向联合国秘书长提交了关于200 英里以外的大陆架外部界限的初步资料,并附有谅解备忘录的副本。[53]Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections (Merits) [2017] I.C.J.Reports, pp.14-15, para.17.2009年8月19日(议会表决后),索马里总理在致联合国秘书长的信中亦提及谅解备忘录,并重申索马里同意大陆架委员会考虑肯尼亚的意见。[54]Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections (Merits) [2017] I.C.J.Reports, p.15, para.18.此外,就文本的具体措辞而言,正文7 个条款中出现了4 次shall(应该),还出现了agree(同意)、enter into force(生效)等条约用语。综上,经过程序标准和实体标准的分析我们可以得出结论,双方具有“创立、变更或废止法律上权利义务”的意向,因此,该文本具有条约性质,对双方均具有法律拘束力。

结 论

本文在对谅解备忘录的内涵与外延进行归纳后,首先分析了谅解备忘录与条约之间的关系,在满足程序标准及实体标准的情况下,即在可推知国家具有“创立、变更或废止法律上权利义务”的共同意向的情况下,谅解备忘录可被认定具有条约性质进而产生法律拘束力;其次,分析了谅解备忘录与软法之间的关系,当其旨在颁布一般或普遍的适用规则时,可发挥软法的作用,但由于双边的谅解备忘录居多,软法规则在谅解备忘录的适用上具有很大的局限性;最后,分析了谅解备忘录与禁反言原则的关系,在谅解备忘录满足禁反言原则适用的三要素时,其可具有一定的法律效果,给国家行为以约束。此外,在上述规则均不适用的情况下,谅解备忘录似乎仅可在政治或者道义领域产生影响。综上,我们可以发现谅解备忘录在一定条件下也可以带来法律后果,那么不将其视为条约又有什么意义呢?安东尼·奥斯特教授很好地回答了这一疑问,他认为一项条约和一项谅解备忘录之间的区别可能显得相当微妙,但在法律与外交中,微妙却是一种必然。[55]参见[英]安托尼·奥斯特:《现代条约法与实践》,江国青译,中国人民大学出版社2005年版,第46页。