英文新闻标题中的合法化话语策略分析 *

——以《华盛顿邮报》和《纽约时报》有关南海争端报道为例

2020-04-01辛斌

辛 斌

(南京师范大学,南京 210097)

提 要:合法化内在于所有话语,并与权威、权力和意识形态密切相关,因而一直是批评话语研究所关注的核心问题。出乎意料的事件和有争议的言行由于挑战了此前被想当然地认为是正常合理的思想观念和常规惯例,因而经常会引起合理或合法性危机。本文拟以《华盛顿邮报》(Washington Post)和《纽约时报》(New York Times)关于南海争端的新闻报道的标题为语料,结合定性和定量分析,探讨其中运用的合法化和非法化话语策略分布、形式和功能。

南中国海问题存在几十年了,由于中国和东盟各声索国的共同努力,南海局势始终相对平稳。然而,当美国时任国务卿希拉里·克林顿于2010年在东盟的讲话中提出重返亚太或亚太再平衡战略之后,从2011至2015年南海局势渐趋复杂,至2016年7月12日海牙国际仲裁法庭公布菲律宾阿基诺政府单方面提起的南海仲裁案的最终“裁决”(award)出炉前后而达到顶峰。在此过程中伴随着事态的发展中美新闻媒体对南海争端保持着极大的关注,进行了持续的报道,双方为了各自的国家利益使出浑身解数进行了一波又一波的舆论博弈。本文拟以《华盛顿邮报》(WashingtonPost)和《纽约时报》(NewYorkTimes)关于南海争端的新闻报道的标题为语料,探讨其中运用的合法化和非法化话语策略分布、形式和功能。

1 合法化和非法化

Van Dijk(1998:255)认为“合法化”(legitimation)就是“为过去或现在的行为提供合适的理由、依据或者可令人接受的动机”。而Reyes(2011:782)

认为合法化指的是说话者认可或者准许某种社会行为的过程。Berger和Luckmann(1966:111)这样定义“合法化”:它“为制度传统中的那些显著要素提供‘解释’和辩护。它通过赋予已被客体化的意义以认知上的合理性来‘解释’制度性秩序并通过其必不可少的实践活动以标准的体面性来为这种秩序提供正当理由”。这个定义表明,研究合法性不能脱离语境,所谓合法化就是为某种制度或秩序的具体实践活动赋予合理性。总之,合法化就是对某种言行的辩护,是一个论辩过程,它为人们的社会行为和思想观点等提供论点和论据。在大多数情况下,合法化的直接目标是寻求受话者对说话者及其言行或者思想的理解与支持。政治人物都很善于通过话语来合法化其言行,其成功的关键往往在于他们拥有一种“软能力”(soft power),即说服他人去做政治人物自己想做的事情(Chouliaraki 2005,Nye 2004)。这种软能力部分来自于他们的身份和地位,但更重要的是他们更容易通过大众媒体接近和影响数量庞大的受众。目的性内在于合法化话语,政治人物经常利用手中的权力来合法化或者非法化某些观点或者意识形态立场:“合法化是政治人物所寻求的一个主要的话语目标”(Cap 2008:39),因此应该引起话语分析的特别关注。

人们很早就开始关注合法化研究,这一传统甚至可以追溯到亚里士多德式的修辞分析和经典的社会学研究(Vaara 2014:502);进入21世纪人们的注意力越来越多地集中在合法化的话语方面。一些学者(Creed et al. 2002;Maguire, Hardy 2009)探讨在合法化中问题是如何“框定的”(framed),“印象管理”(impression management)是如何被运用的;另外一些学者则聚焦于修辞辩护的具体手段,例如Suddaby和Greenwood(2005)发现下列各种合法化的修辞策略:本体论的(ontological),即基于陈述什么可以或不可以存在或共存的修辞策略;历史的(historical),即诉诸历史和传统的修辞策略;目的论的(teleological),即诉诸神圣目的或最终目标的修辞策略;宇宙论的(cosmological),即强调不可避免性的修辞策略;价值观说教的(value-based theorization),即诉诸宽泛的信念体系的修辞策略。

批评话语分析(critical discourse analysis, 简称CDA)早就关注合法化话语研究(Fairclough 2003,Van Dijk 1998),CDA尤其适合于分析和阐释合法化的话语、权力和意识形态基础。一些CDA视角的合法化话语分析,尤其是Van Leeuwen(2007)、Van Leeuwen和Wodak(1999)等提出的“合法化语法”(grammar of legitimation),阐明话语实践和话语策略在合法化中的重要作用。在CDA中,合法化意味着在特定语境中制造一种正面、有益、合乎道德、可以理解、必要或可接受行为的感觉,而“非法化”(delegitimation)则制造一种相反的感觉(Van Dijk 1998;Van Leeuwen, Wodak 1999)。Vaara(2014:501)指出,在两个层面上分析合法化会卓有成效,一是分析合法化的话语和意识形态基础,二是分析用于合法化、非法化和“再合法化”(relegitimation)的话语策略。为此,我们一方面借助Van Leeuwen等提出的合法化语法来理解实际使用的合法化话语策略,另一方面通过批评话语分析来理解和阐释合法化的话语和意识形态基础。

2 合法化话语策略

Van Leeuwen(2007)、Van Leeuwen和Wodak(1999)提出4类合法化话语策略:权威化(authori-zation),即引证权威人物或传统;道德评价(moral evaluation),即引证价值观体系;合理化(rationalization),即指涉制度化社会行为的目标和作用;神话故事(mythopoesis),即讲述合法行为的好处或者回报。Vaara等(2006)和Van Leeuwen(2008)又从批评话语分析的视角提出5种合法化话语策略,除了前面提到的“权威化”和“合理化”,他们去掉“神话故事”,将“道德评价”改为“道德化”(moralization),并新加入“常规化”(normalization)和“自然化”(narrativization),前者指诉诸常规功能或行为,后者指建构迫不得已的情节。Vaara(2014)参照Van Leeuwen(2007,2008)从媒体语篇中总结出如下合法化话语策略:基于地位的权威化、基于知识的权威化、经济合理化、道德评价、神话般的未来情节和宇宙论式的必然性断言。

Reyes(2011)总结了政治话语中常用的5种合法化话语策略:(1)情感合法化,政治人物经常借助唤起他人的各种情感以改变受众对某件事的看法来合法化自己的言行;(2)假设未来合法化,政治话语经常设想一种未来的愿景或者威胁以表明立即采取措施或行为的必要性;(3)合理性合法化,它类似于Van Leeuwen(2007)的“理论合理化”(theoretical rationalization),通常将某个政策、决定或行动表征为一个理性的过程,旨在向人们表明做出这个决定或者采取这样的行动是深思熟虑的结果;(4)专家的声音(voices of expertise),指说话者在自己的话语中引用他人的声音以支持自己的立场观点;(5)“利他主义”(altruism)合法化,即把某些言行说成是利他的,尤其是为了穷人、弱者、无辜者等的利益。

本文基于对语料的分析认为以下5种合法化话语策略在《华盛顿邮报》和《纽约时报》有关南中国海争端新闻报道的标题中最为常见:权威合法化(legitimization through authorization)、道德合法化(legitimization through moralization)、理性合法化(legitimization through rationality)、假设未来合法化(legitimization through a hypothetical future)和利他主义合法化(legitimization through altruism)。我们将“常规化”和“自然化”分别归于权威合法化和理性合法化,因为“常规化”颇类似于Van Leeuwen(2007)区分的“传统权威”(the authority of tradition)和“从众权威”(the authority of conformity)。我们没有考虑“情感合法化”,因为几乎所有的合法化策略其目的都在于制造某种正面积极或者负面消极的情感或态度以便合法化或者非法化中美某方及其言行。另外,我们也没有包括“神话故事”,主要是因为这种合法化策略是通过讲述关于过去或未来的有关惩恶扬善或者“善有善报、恶有恶报”的故事而达到合法化某些言行,而新闻标题往往言简意赅,很难有空间来讲述这样的故事。不过,Vaara(2014:512-513)区分了两种神话故事合法化,一是编撰关于未来的“梦魔情景”(nightmare scenarios),二是提示或预测某种不良后果的“后果合理化”(consequentialist rationalization)。我们将这两种神话合法化归于“假设未来合法化”。

所有合法化话语策略都是基于一种区分“我们”和“他们”的意识形态建构。说话者对人或事物的负面表达往往可以制造出就此人或此事持相反立场态度的两个群体,一个是正面积极的“我们”,另一个是负面消极的“他们”,Oddo(2011:288)认为“区分‘我们’和‘他们’是一种主要的合法化手段”。关于“我们”和“他们”的建构就是Foucault(1972)所说的“分割”(division)与“拒斥”(rejection),前者确立了被纳入的“我们”和被排除在外的“他们”,后者则诉诸于意识形态,被排出的“他们”往往会被描述成疯狂的、非理性的、不道德的、邪恶的等。这种分割与拒斥的建构往往是通过讲述或描述“他们是谁”“他们是做什么的”“他们已经做了什么”“他们还会做什么”。在这种讲述或描述中通常会有规律地使用带有鲜明道德价值观评价意义的词汇,带有消极负面意义的词语往往用于表征“他们”,而带有正面积极意义的词语则用于表征“我们”。下文的分析会表明,平静多年的南中国海从2010年以后再起波澜,问题并不在中国和东南亚各声索国之间,根源其实在于美国的全球霸权和亚太战略,所谓南海争端的背后是中美的博弈。《华盛顿邮报》和《纽约时报》作为国际影响力巨大的美国主流媒体,在其有关南海的报道中作为“我们”的美国和作为“他们”的中国之间的界限始终是十分清晰明确的。只有在此背景下我们才有可能清楚理解其在报道中所采用的各种合法化和非法化话语策略。

3 合法化和非法化标题举例

我们的语料分别来自2011年至2016年7月《华盛顿邮报》和《纽约时报》有关南中国海争端的新闻报道,前者共85篇,后者166篇;本文将着重分析这些报道的标题中隐含的针对中国和美国在这场博弈中的言行所表现的合法化与非法化倾向。我们的判断主要基于这些标题从选词到句法是否或者在多大程度上是客观中立的,请比较:

①a. Risky Games in the South China Sea (NewYorkTimes, 2014-04-02)

b. Tensions rise between Washington and Beijing over man-made islands(WashingtonPost, 2015-05-13)

②a. Obama Aims to Shore Up Asian Allies Against Chinese Might(NewYorkTimes, 2015-11-16)

b. For U.S. leaders, confronting China is a dangerous game (WashingtonPost, 2016-07-12)

从例①的两个标题中我们基本看不出报道者对中美双方所持的立场或态度,但例②中的两个标题则不同,在例②a中 “抵抗中国的实力”(against Chinese might)似乎意在合法化美国总统奥巴马“支持亚洲盟友”(shore up Asian allies)的目的,例②b则不仅将中国在南海的作为非法化,而且暗示“中国是个危险的国家”。

基于这样的判断,在《华盛顿邮报》的全部85个新闻标题中有62个带有合法化或非法化倾向,占比73%,其中非法化中国和美国的分别有31个和3个,合法化美国和中国的分别为13个和3个;在《纽约时报》总计166个标题中有84个带有合法化或非法化倾向,占比50.6%,其中非法化中国和美国的分别有47个和3个,合法化美国和中国的分别为23个和1个。在《华盛顿邮报》中还有3个同时非法化中方和美方的标题:

③ U.S., China tussle over sea claims (WashingtonPost, 2014-08-10)

④ A Beijing power play in the South China Sea is met with U.S. inaction

(WashingtonPost, 2014-05-12)

⑤ The Obama administration is failing to stop China’s Pacific aggression

(WashingtonPost, 2016-06-24)

在例③中tussle这个词的意思是“争论、扭打”,因此从选词看报道者对中美的做法均持负面态度。例④和⑤在表达对美方没有采取(有效)措施遏制中国的不满的同时非法化中国在南中国海或太平洋的作为。另外,在2016年7月12日及以后的报道中只有3个较为明显合法化南海仲裁案及其裁决的报道:

⑥ Why the South China Sea ruling matters (WashingtonPost, 2016-07-12)

⑦ Tribunal Ruling on South China Sea Is Final and Binding: White House (NewYorkTimes, 2016-07-12)

⑧ South China Sea Ruling Hailed as Equalizing Small Countries(NewYorkTimes, 2016-07-13)

在《华盛顿邮报》中甚至出现3例在某种程度上非法化仲裁案的标题:

⑨ The South China Sea dispute was settled by a court nobody has ever heard of (WashingtonPost, 2016-07-12)

⑩ Why law can’t solve the South China Sea conflict(WashingtonPost, 2016-07-12)

《纽约时报》中也有几例对南海仲裁案及其最终裁决的后果或效果提出质疑,不过主要是从担忧中国不遵守南海仲裁案裁决的立场出发:

众所周知,南海仲裁案的最终裁决基本完全接受菲律宾一方的诉求,对中国极度不公;当2016年7月12日裁决公布后,虽然美方一些势力依然对中国持强硬态度,但美国政府似乎不想中美关系走入死胡同而在一段时间内采取比较谨慎低调甚至息事宁人的态度,这在一定程度上体现在美国主流媒体的一些相关报道中。

在所有带有合法化或非法化倾向的标题中,我们最感兴趣的是那些貌似合法化作为“他们”的中方和非法化作为“我们”的美方的例子,前者在《华盛顿邮报》和《纽约时报》中合计有4例,后者有7例。合法化中方的例子如:

上面两例均对美方在南海问题上的立场和作为提出批评或质疑。

4 合法化策略的分布和功能

4.1 合法化策略的分布

本文所考察的5种合法化话语策略在《华盛顿邮报》和《纽约时报》中的分布大体如表1(表中的数字表示次数):

表1 5种合法化话语策略的分布情况

我们在前文中提到,在《华盛顿邮报》的85个和《纽约时报》的166个新闻标题中带有合法化或非法化倾向的分别为62和84个,但上表中合法化策略出现的次数(198)却超出这类标题的总数(146),这表明我们从有些标题中读出两种以上的合法化话语策略,例如:

4.2 权威合法化

“权威合法化”中的“权威”既可能来自人也可能来自某种传统、习俗或者法律等。Van Leeuwen和Wodak(1999:104)将权威合法化解释为以“因为是某某人这样说的”来回答“为什么是这样”或者“为什么必须是这样”的问题。这里的“某某人”通常具有体制所赋予的权威性,例如政府官员、专家学者、教师、家长、大夫等,这些人的制度化身份和地位成为人们认可其话语权威性的主要参照。Van Leeuwen(2007)又将来自人的“权威”分为个人权威、专家权威、角色榜样权威、非人格化权威、传统权威和从众权威。

个人权威和专家权威应该属于同一类,前者通常来自人们在具体机构的地位或角色,后者则来自专门的知识而不是地位。Reyes(2011)将专家权威叫作“专家的声音”(voices of expertise),指说话者在自己的话语中引用他人声音来支持自己的立场观点。另外,角色榜样权威与个人权威和专家权威的界限不太好区分,它们往往相互重叠。在我们考察的这些新闻标题中诉诸专家学者权威的例子几乎没有,个人权威主要来自中美政府的高官和军队的重要将领,例如:

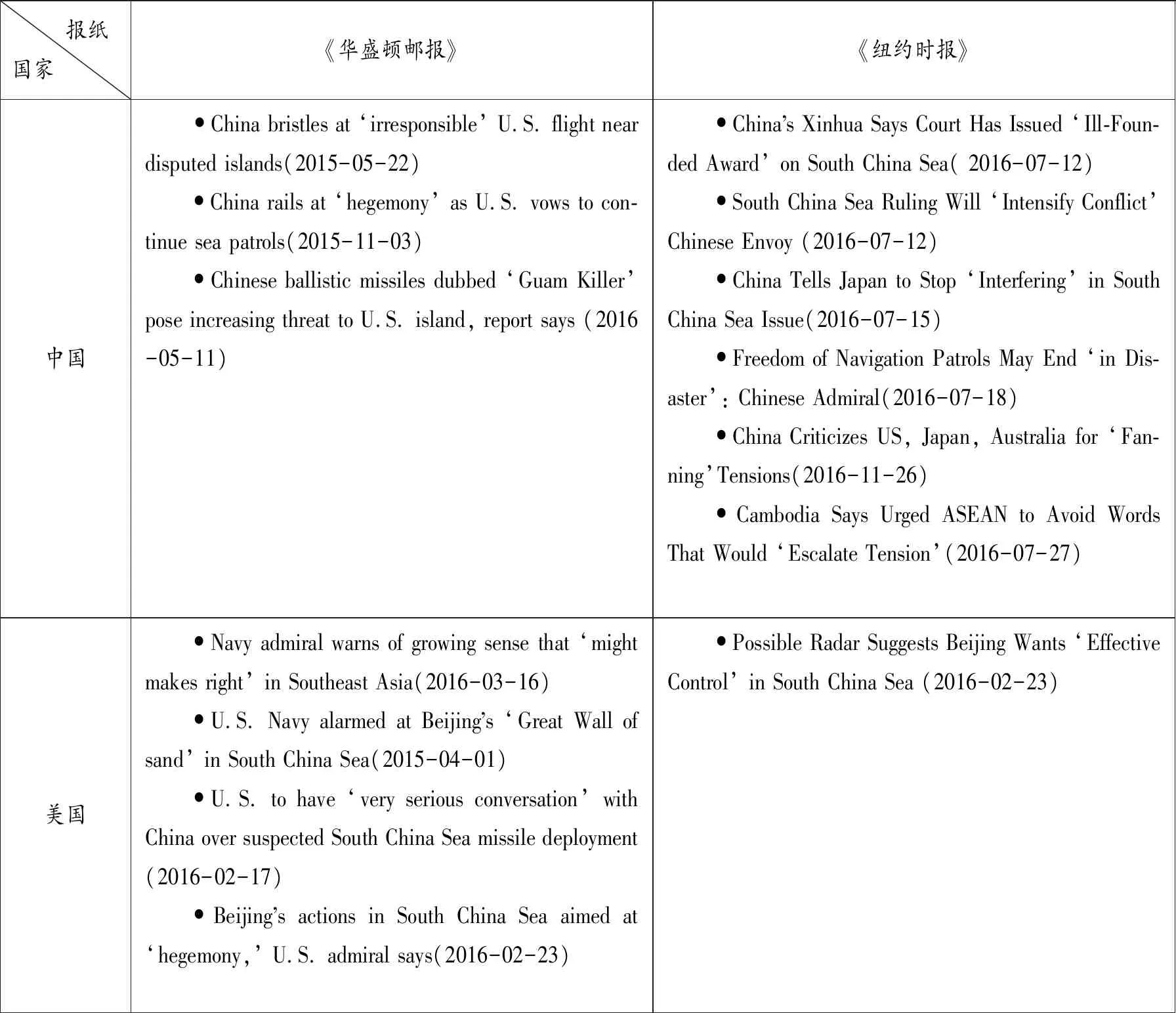

这两个例子均包含“警示引语”(scare quotes),分别出自中美将军之口。Saka(2005:192-193)认为,发话者使用警示引语将受话者的注意力引向所选用的词语本身,表达诸如“这是个术语,别忘记了”“我意识到了,这里的语言不严谨”或者“这是俚语,我不认同”等意思。因此,警示引语具有明显的修辞功能,一是表示强调,以引起读者对引号内词语的注意;二是用于表示引用者对引号内的词语或其表达的意义不认可、不支持或不赞成。新闻报道追求真实性和客观性,报道者往往尽量避免用词语直白地表达个人的立场态度,警示引号就成为他们表达倾向性的常用手段。在我们的语料中,许多标题含有转述言语,它们或者是不加引号的“(自由)直接言语”((free)direct speech)或者是“间接言语”(indirect speech),只有14个标题含有警示引语,其中9处引用的是中方话语,5处美方话语,尤其是《纽约时报》,这种差异更加明显,请比较表2中的标题。

表2 含有警示引语的标题

从这些标题的内容看,警示引语似乎是两份报纸的标题中非法化中方的一种手段。

榜样可以是同伴成员也可以是各行各业的名流,他们的言行足以成为合法化的依据。在我们的语料中没有发现个人榜样权威合法化的例子,这里的榜样主要是国家或组织等,例如:

权威不仅可以来自人,也可以来自事物,例如方针政策、法律法规、传统习俗等,这就是非人格化权威,下面是法律法规权威合法化的两个例子:

在从众权威合法化中,对于“为什么”问题的回答通常是“因为大家都在这样做”或者“因为大家都这样说/想”,其隐含的意义就是“所以你/我们也应该这样做/想”。孟子曰“得道者多助,失道者寡助”,《华盛顿邮报》和《纽约时报》深谙此道,其在报道中使用的各种合法化和非法化手段的主要目的是抹黑中国,为美国介入南海纠纷争取国际舆论的支持,对中国形成强大压力,达到不战而屈人之兵的目的,实现美国的所谓“亚太再平衡”战略。因此,两份报纸中许多报道从标题看就是采用“从众权威合法化”手段,塑造中美在南海博弈中前者“孤家寡人”后者“得道者多助”的形象:

4.3 理性合法化和道德合法化

两份报纸在其新闻标题中使用最多的是理性合法化策略(81次),其次是道德合法化策略(54次)。Van Leeuwen和Wodak(1999)、Van Leeuwen(2007,2008)将“理性合法化”叫做“合理化”(rationalization),它是基于制度性社会行为的目标和用途以及被社会建构并赋予合理性的知识的合法化。他们又将“合理性”(rationality)分为两种:“工具”(instrumental)合理性和“理论”(theoretical)合理性,前者通过指涉目标、用途和效果来合法化某一实践活动,后者则通过指涉某种真理或自然规律来合法化实践活动。例如:

道德合法化就是诉诸特定价值观体系的合法化,这些道德价值观往往并不被明确表达,而只是通过一些形容词笼统地提及或暗示,例如“健康的”“正常的”“自然的”“有用的”等(van Leeuwen 2007:97)。在当代新闻话语中人们总试图在“道德化”与“合理化”之间保持一定的距离,然而事实是道德评价通常会隐蔽在各种合理化策略的背后,例如:

van Leeuwen(2007)谈到3种常见的道德评价合法化手段或方式,首先是“评价”(evaluation),评价形容词在这里起着关键作用,例如:

其次是抽象化(abstraction),指的是从具体事情中抽象出一种品质并将其与某种价值观相联系。在我们考察的这些新闻标题中通过这种抽象来非法化中方的例子俯拾即是,例如下面标题中的hegemony和militarization:

最后是类比(analogy),van Leeuwen(2007:99)认为,话语中的比较或类比总是带有合法化或非法化的道德评价意义。例如:

4.4 假设未来和利他主义合法化

政治和新闻话语经常设想一种未来的愿景或者威胁以表明立即采取措施或行动的必要性。这种“假设未来”合法化策略往往借由某个时间框架或者时间线条将我们的过去、现在和未来联系起来,从而将当下说成是需要就采取行动做出决定的重要时刻,并将这些行动与(过去的)原因和(未来的)后果相联系,即我们今天的问题是过去的原因所造成的,我们须要立即采取行动以防止这样的问题将来再次出现,惟其如此,我们才能迎来一个美好的未来。虽然假设的未来并不一定会真的发生,但由于群体的记忆或者共享价值观,通过话语建构的这种从过去通向未来的因果关系看上去就像自然而然或者顺理成章地必定会发生一样。假设未来合法化类似于Cap(2008, 2010)提出的“时间趋近化”(temporal proximization)策略,它不仅将过去的事情向现在趋近,也把将来可能发生的事情向现在趋近,强调为了将来某事的发生或者不发生而需要在当下采取行动:“时间趋近化可以理解为对事件的一种识解……识解为对受话者具有重大的、划时代的、至关重要的意义”(Cap 2008:35)。假设未来合法化可以对受话者造成巨大的情感和思想影响,例如:

上面两例很容易令人对未来产生一种不确定的不良感觉,从而非法化中国当下在南海的作为。“假定未来”合法化与Reyes(2011)提出的“情感合法化”相伴而行,它借助唤起人们的某种情感以引导或改变其对某件事的看法。制造恐惧感最能有效激发人们的反应,Chilton(2004)讨论政治人物如何通过制造受众对异己、破坏、疯狂、死亡等的恐惧感来合法化或非法化某些人物、事件、立场和观点,而Chomsky(2004:349)则指出,“对于每一个超级大国,存在一个‘大撒旦’是非常有用的,可以用于恐吓国内民众,使之在它选择使用这种或那种形式的暴力时,例如颠覆、侵略、扰乱、战争,同意和服从它。”下面两例均在渲染“中国威胁论”,制造对中国当下的行为所将导致未来后果的恐惧感:

其实在许多貌似客观中立的有关南海争端的报道中也都隐藏着制造“恐中”的意图, 例如:

“利他主义”合法化就是令受众相信某种言行是利他的。Joseph(2006:13)指出,政治家或公众人物发表的观点或建议一定要表现出利他主义,而不能是基于个人的利益;Rojo和Van Dijk(1997:528)也指出,“制度行为或政策的典型特点是被描述成为了群体或社会的整体利益”。这个群体或社会可以是说话者和/或受众所属的那一个,也可以是需要“我们”帮助的其他群体或社会。美国作为域外国家介入南海争端其冠冕堂皇的理由主要有两个,一是维护所谓的“自由航行”,二是支持南海周边的“弱小国家”,遏制所谓的中国“扩张”和“霸权”,例如:

在我们的语料中这样的标题有很多,一方面指责抹黑中国,另一方面塑造美国“维护秩序”“主持公道”等道德形象。

5 结束语

本文的分析再次表明“每一权威体系都试图建立并培养对其合法性的信仰”(Max Weber,转引自van Leeuwen, 2007:91),而语言无疑是达成这种企图的最重要工具。其实合法化内在于所有话语,政治话语和新闻话语尤其如此。迄今虽然人们对合法化话语策略进行过各种分类,但始终缺乏一套客观严谨的判断标准,本文对新闻标题中的各种合法化策略的判断主要基于作者对语言表达、中美关系和南海形势的解读,难免带有一定的主观性,但这并不会对分析结果和结论造成实质性的影响。