经导管主动脉瓣膜植入与常规主动脉瓣膜置换手术在多风险因素主动脉瓣狭窄患者中的应用

2020-03-31安景辉陈子英石凤梧马千里李佳阳

安景辉,陈子英,石凤梧,马千里,李佳阳,刘 苏

(河北医科大学第二医院心脏外科,河北 石家庄 050000)

随着我国人口老龄化的进程,高龄瓣膜病患者及合并高血压、糖尿病、脑血管病变等多种风险因素的患者越来越多。主动脉瓣膜病变,尤其是主动脉瓣狭窄患者,特别是合并多种风险因素的患者逐年增多。对于主动脉瓣膜病变传统的手术方式是全程锯开胸骨,常规建立体外循环,心脏停跳下完成主动脉瓣膜置换手术,而微创主动脉瓣膜置换手术采用胸骨上段小切口,体外循环辅助下完成主动脉瓣膜置换手术,然而,对于合并多种风险因素的高龄患者行体外循环下主动脉瓣膜置换手术风险更进一步提高,近些年来,心脏专业各类医疗专家提出并实施一种更为简捷的主动脉瓣膜手术,即经导管主动脉瓣膜植入(transcatheter aortic valve implantation,TAVI)手术,具有创伤更小,恢复更快的优点,本研究通过比较TAVI手术与常规手术方法探讨3种手术方法的安全性及可行性。

1 资料与方法

1.1一般资料 回顾性分析2017年3月—2019年5月在河北医科大学第二医院心脏外科收治的主动脉瓣狭窄患者80例,按手术方式分为常规组47例、小切口组18例和TAVI组15例。常规手术组男性32例,女性15例,年龄62~75岁,平均(69.5±4.8)岁;体重51~79 kg,平均(67.6±8.5) kg;术前平均主动脉跨瓣压差(67.9±8.4) mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);合并高血压37例,糖尿病8例,高脂血症10例,慢性阻塞性肺疾病5例,陈旧性脑梗死8例,其他手术史13例。小切口手术组男性11例,女性7例,年龄31~59岁,平均(43.3±10.5)岁;体重53~73 kg,平均(63.5±7.2) kg;术前平均主动脉跨瓣压差(66.5±7.8) mmHg;合并高血压3例,糖尿病2例,高脂血症2例。TAVI组男性10例,女性5例,年龄66~79岁,平均(72.7±4.3)岁;体重58~80 kg,平均(68.5±8.9) kg;术前平均主动脉跨瓣压差(68.6±9.5) mmHg;合并高血压9例,糖尿病4例,高脂血症4例,慢性阻塞性肺疾病8例,陈旧性脑梗死5例,心律失常6例,其他手术史5例;经心尖植入6例,经股动脉植入9例。所有患者术前均经心脏彩色超声证实主动脉瓣膜病变,术前检查冠状动脉造影、心电图、胸部CT、心脏彩色超声、胸片及心肌酶相关化验支持诊断,冠状动脉造影排除冠心病病变。3组性别、年龄、体重、平均跨瓣压差、合并疾病差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法 常规组和小切口组患者均在体外循环下完成手术。常规组行胸骨正中切口,锯开胸骨,建立体外循环,行升主动脉切口,切除病变瓣膜,将生物瓣膜连续或间断缝入主动脉瓣环,止血关胸,钢丝固定胸骨。小切口组行胸骨上段小切口,“J”字形锯开胸骨上段,股动脉及右心房插管建立体外循环,余手术方式同常规组。TAVI组经心尖途径6例,左胸前外侧第4~5肋间切口长约4 cm,进入胸腔后切开心包,悬吊心包,在超声引导下左心室心尖部准确定位,以2-0 Prolene聚丙烯线在心尖拟穿刺处行荷包缝合,经股动脉和左上肢桡动脉置入造影管,置入前行造影评估主动脉瓣膜狭窄程度及左心室结构,左心室流出道,经心尖植入带有瓣膜的自膨式主动脉支架,准确定位后,安全释放,最后经导管进入合适大小球囊,到达主动脉瓣膜位置扩张,为使主动脉支架更加贴近主动脉壁,减少瓣周漏,在球囊扩张同时,由心内科医师启动术前已植入右心室的临时起搏器,确保球囊扩张过程平稳,避免发生严重心律失常。经股动脉途径9例,双侧股动脉穿刺分别置入导管进行造影和操作切口,术中造影测量及评估主动脉瓣膜狭窄程度及左心室结构,左心室流出道,经股动脉切口植入带有瓣膜的自膨式主动脉支架,准确定位后,安全释放,余操作同经心尖途径。

1.3抗凝方案 主动脉瓣膜病变若术前冠状动脉造影合并冠心病,可给予低分子肝素4 100 U皮下注射,2次/d,术前12 h停用。TAVI组患者不需要体外循环辅助,在准备植入瓣膜前给予肝素1.5 mg/kg。术后拔出气管插管后给予口服华法林及肝素15 mg,1次/4 h抗凝,并监测国际标准化比值(international normalized ratio,INR)达到2.0~2.5即停用肝素,口服华法林治疗6个月停用抗凝。常规组和小切口组患者需要在体外循环下完成手术,术中麻醉师给予肝素,并监测激活全血凝固时间(activated clotting time of whole-blood,ACT)>480 s后并行手术,术后常规抗凝方案同TAVI组。

1.4观察指标 比较2组阻断时间、24 h引流量。比较3组手术时间、术中出血量、平均动脉压(mean artery pressure,MAP)变化值、呼吸机辅助通气时间、重症监护室(intensive care unit,ICU)停留时间、住院费用及并发症发生情况。

1.5统计学方法 应用SPSS 25.0统计软件分析数据。计量资料比较采用t检验、F检验和SNK-q检验;计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.13组观察指标比较 常规组和小切口组阻断时间差异无统计学意义(P>0.05)。小切口组24 h引流量明显少于常规组,差异有统计学意义(P<0.01)。小切口组手术时间、呼吸机辅助通气时间、ICU停留时间短于常规组,术中出血量少于常规组;TAVI组手术时间、呼吸机辅助通气时间、ICU停留时间短于常规组和小切口组,术中出血量少于常规组和小切口组,MAP变化值大于常规组和小切口组,住院费用多于常规组和小切口组,差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。见表1。

表1 3组观察指标比较Table 1 Comparison of three groups of observation indexes

*P值<0.05与常规组比较 #P值<0.05与小切口组比较(SNK-q检验)

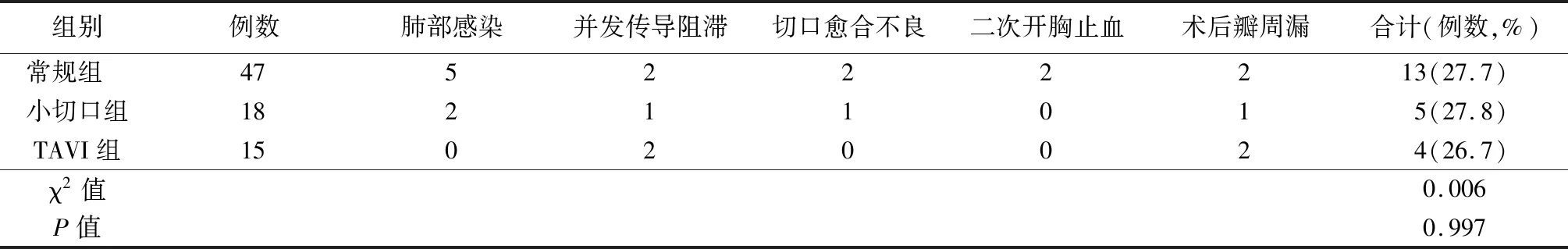

2.23组并发症发生率比较 3组并发症发生率差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 3组并发症发生率比较Table 2 Comparison of incidence of complications among three groups (例数)

3 讨 论

随着人口老龄化的进程,主动脉瓣膜病变的高龄患者越来越多,且合并高血压、糖尿病、高脂血症等高风险因素,主动脉瓣膜狭窄患者例数不断增多。主动脉瓣狭窄是一种进行性加重的心脏瓣膜疾病,已成为常见的危及生命的心脏瓣膜病[1]。常规开胸主动脉瓣置换术是最常采用的治疗方法,但手术创伤大、失血量多,部分患者因高危、高龄等原因无法耐受手术[2]。主动脉瓣膜球囊扩张术只能暂时缓解患者的症状,不能从根本上解决狭窄瓣膜病变,患者获益较少[3-4]。微创主动脉瓣膜置换即胸骨上段小切口体外循环辅助下行主动脉瓣膜置换术,较常规开胸手术创伤小、恢复快。TAVI是一种新型微创心脏技术,无须体外循环,具有创伤更小、恢复更快等优点,尤其适用于高龄、合并多种高危因素、不适合体外循环辅助下手术的患者[5]。

高龄主动脉瓣膜病变患者行常规体外循环辅助下开胸手术,创伤大、恢复慢,易并发呼吸和循环并发症,危及患者生命。微创主动脉瓣膜置换手术是较常规开胸手术创伤小、恢复快的一种手术方式。本研究有18例患者术中采用胸骨上段小切口,“J”字形锯开胸骨,体外循环辅助下完成主动脉瓣膜置换手术,术后顺利恢复,手术阻断时间较常规组无明显延长,手术时间短于常规组,考虑与切口小、止血时间短、缝合切口时间较有关,且ICU停留时间、呼吸机辅助时间、引流管保留时间及出血量均短于或少于常规组,说明小切口主动脉瓣膜手术具有创伤小,恢复快,无明显增加手术风险,当然,开展微创主动脉瓣膜手术需要有熟练的瓣膜置换技术及充足的病例作为基础保障。

TAVI是指在非直视条件下,以X线和超声等影像技术为引导,通过不同途径,利用介入技术和工具将经导管心脏瓣膜释放并锚定在自体或人工主动脉瓣上的手术技术。TAVI具有无需胸骨切开、无需体外循环、无需心脏停搏的特点,较传统外科主动脉瓣置换术创伤明显减小[6]。TAVI逐渐成为有外科手术禁忌证或外科高危患者的替代疗法,可改善患者症状,治疗效果明显,但TAVI手术操作较难,是多学科,团队合作完成,且患者多为高龄,易合并其他疾病,术后并发症发生率较高[7-8]。应根据患者术后并发症给予防治措施。本研究结果显示,TAVI组手术时间、呼吸机辅助通气时间、ICU停留时间短于常规组和小切口组,术中出血量少于常规组和小切口组,MAP变化值大于常规组和小切口组,住院费用多于常规组和小切口组(P<0.05),可能是TAVI不能从根本上彻底去除狭窄的瓣膜,植入的主动脉瓣膜将原主动脉瓣膜挤向主动脉壁,残留部分狭窄造成的。TAVI组住院费用较高,与植入瓣膜费用明显高于常规人工瓣膜费用有关。

TAVI手术虽然具有创伤小、恢复快等优点,但也具有一些相关并发症,如:血管并发症、出血、房室传导阻滞、束支传导阻滞、残余瓣周漏、主动脉瓣反流、急性心脏或肾脏损伤、冠状动脉阻塞和卒中等[9]。术后心律失常是常见的并发症之一,46%TAVI所致的传导阻滞发生于瓣膜置入过程中,左右瓣膜支架置入时可能压迫传导束心肌,引起局部心肌缺血、水肿或坏死,导致房室传导阻滞及束支传导阻滞[10]。房室传导阻滞及束支传导阻滞多发生于术后72 h,术后1周发生率约为50%,术后1个月内发生率约为80%,部分患者发生于1个月后[11-12]。术后瓣周漏也是TAVI常见并发症。因此对于术后患者进行重症监护是非常必要的,密切监测瓣膜工作与反流情况,术后每天行超声心动图检查,评价主动脉瓣关闭及心功能[13-14];术后短期内进行心电监测并注意术后血压、心率变化。本研究结果显示,TAVI组与常规手术组及小切口组术后相关并发症发生率差异无统计学意义,可能与研究病例基数小、结果偏移有关。TAVI为微创手术,是较微创主动脉瓣膜置换创伤更小、恢复较快的方法,为高龄、不能耐受常规体外循环手术的患者提供选择道路,有关并发症存在一定风险,采取积极防治措施,可减轻并发症对患者的损害,保证康复出院[15]。

综上所述,微创主动脉瓣膜置换手术较常规开胸手术具有创伤小、恢复快优点,但需要术者有扎实的手术经验作为支撑。另外,TAVI是一种较微创主动脉瓣膜置换手术更加微创,不需要体外循环辅助完成的手术方法,是一种多团队协作共同完成的微创手术,更适合于高龄、合并有多种风险因素的主动脉瓣膜病变患者,但手术费用较高。相信在不久的将来,随着技术的更新,瓣膜费用会逐渐降低,适合更多的人群。因此,TAVI能有效缩短手术时间及ICU停留时间,减少输血量、手术创伤,改善预后,安全可行,值得临床推广使用。