村民关联对征地效率的影响及改进研究

——以甘肃河西地区为例

2020-03-30张文斌陈永桃姜莉娟

张文斌,陈永桃,姜莉娟

(1.兰州财经大学 甘肃商务发展研究中心/财税与公共管理学院/马克思主义学院,甘肃 兰州 730101;2.甘肃农业大学 资源与环境学院,甘肃 兰州 730070;3.碧桂园集团 江西区域,江西 南昌 330038)

近年来,在城市化进程中大量农地被征收,征地补偿、征地效率等问题成了全社会普遍关注的热点问题[1-2]。中央一些文件和国务院相关文件重点强调“加快推进征地制度改革,完善征地补偿办法”,并不断出台相关政策措施[1-2]。这足以看出国家对于征地问题的重视。目前,学界关于征地补偿标准与公平效率的研究主要表现在:(1)征地制度与征地补偿标准方面,任浩、盛春雨、王雪青等人对征地补偿产值标准提出了新的算法[1-4]。王瑞雪等指出征地补偿在理论和实践中都存在重大偏误,征地补偿标准未能准确反映耕地价值[1-6]。林其玲等从信访角度进行研究,指出征地补偿标准调整滞后必然会引起信访事件[1-7]。(2)征地公平与效率方面,陈玫任等对不同国家征地模式进行比较,分析了中国征地模式公平与效率问题[1-8]。齐睿指出征地制度经历了从公平优先、效率优先、公平与效率均衡三个阶段[1-9]。李宏宇基于统筹和兼顾、公平和效率理论剖析了目前征地制度存在的一些问题[10]。柴国俊实证考察了征地补偿的公平与效率,并提出征地补偿应注重社会公平,更要兼顾土地市场效率[11]。(3)征地过程中各主体行为方面,付英对村干部从征地补偿中的政府代理人、村民当家人、理性个人三个角色深入分析,剖析了村干部的行为。陈永桃等关注“农民合作困境”问题,从征地主体的博弈关系角度分析村民之间关联,并提出了改进征地制度的建议[1-11]。

综上所述,学者基于征地制度、补偿标准、公平效率、政府行为等视角研究征地问题的成果较多,而从失地农户的社会关联出发、非物质因素的村民关联视角出发对征地效率影响的研究较少[1-12]。本研究从当今研究农村社会问题和经济管理问题的新视角村民关联为切入点,研究征地过程中失地农户之间情感、认知、经济和行动维权合作与排斥关系,试图揭示村民关联程度如何影响征地效率,并从村民关联视角提出改进征地效率的意见或建议,使学界、政界认识到村民关联影响的存在[1-14],为解决村民关联的策略引导问题和征地效率的提升问题提供一定的理论参考和经验借鉴。

1 研究区域概况与数据来源

以甘肃河西地区为例,根据甘肃省2012年公布实施的征地补偿标准,武威市、张掖市、酒泉市平均年产值为631~2285元/亩,补偿倍数为19~22倍,个别地区补偿倍数可以达到26倍;不同县区土地补偿平均在1.4~5.2万元/亩,商住用地土地出让金为60~70万元/亩[1-15]。2015年民勤县东坝镇、红沙梁等乡镇征地178亩,征地补偿标准为2.29~3.07万元/亩,补偿倍数为19~22倍[1-15]。河西地区W市2008—2015年近郊区某新城区建设征地项目,征地总面积约1.5km2。2008年W市发布征地公告并开始征地。政府公布的征地补偿方案内容:土地补偿费9.6万元/亩;青苗补助1200元/亩;拆迁安置为集中建设小高层安置楼房,人均按40m2安置;并对60周岁以上男性和55周岁以上女性按600元/月的退休金给予补贴,对其余失地农民承诺按人均10m2的商铺予以安置[1-15]。W市征地补偿方案实施以来受到了周边农户的普遍欢迎,且征地过程较为顺利;但在2009年至2015年8月W市征地案例中,许多征地项目搁浅。土地征收程序完成,但是就业安置、房屋拆迁和地上附着物补偿方案并未得到全部落实,政府补偿不到位、不及时,失地农户极力抗争、阻挠。截止调研时,项目区土地闲置,农地撂荒。

2 村民关联对征地效率的影响分析

2.1 村民关联理论分析

农民社会关联对保持村庄秩序、建设新农村等的重要性已经引起了国内外学者的广泛关注[1-2]。但在农民合作与村庄秩序的研究中,国内外学者多从农民合作、社会关联的角度出发,从村民关联视角研究征地过程中的人际关系及其对征地效率的影响鲜见。村民关联是指村庄内部人与人之间具体关系的性质、程度和广泛性,也是村民在村庄内部结成的各种具体关系的总称[1-13]。村民关联强调具有行动能力的人与人的关系和构成的行动能力。本研究中村民关联更强调了征地过程中村民关联的广泛性和差异性[1-13]。

2.2 村民关联维度界定

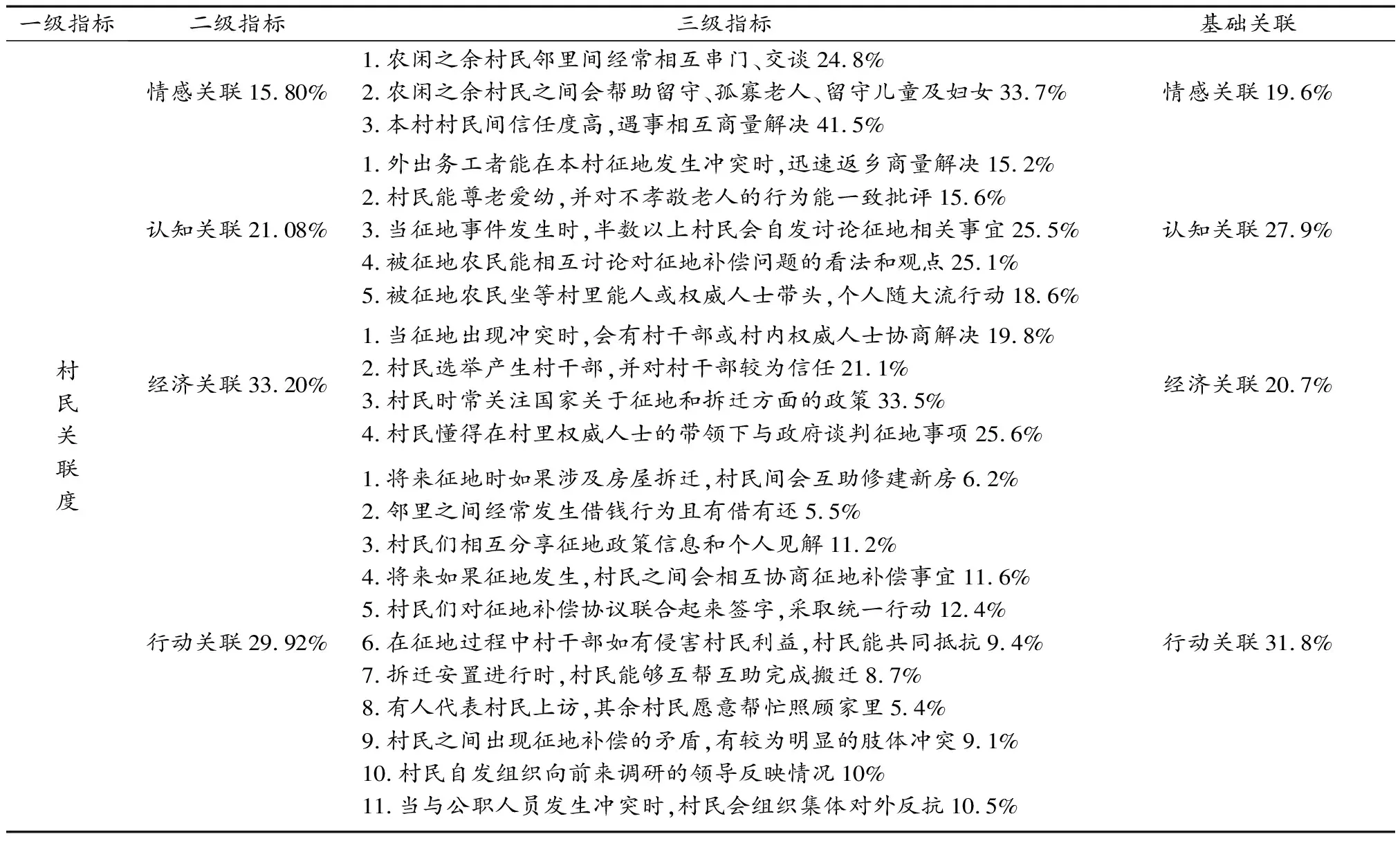

本研究在对社会关联和村民关联文献查阅和分析的基础上,借鉴相关研究,从包括情感关联、认知关联、经济关联和行动关联(见表1)在内的“村民关联四维度”模型展开具体研究[1-11]。

根据实地调研问卷,设计李克特五级量表,在情感关联、认知关联、经济关联、行动关联等四个关联维度下分别设计若干个测度项,并运用相关性权重法来测算确定各阶指标的权重[1-26]。然后利用结构方程模型对标准化的因子载荷系数做归一化处理,最终得到各指标的权重[1-2],见公式(1):

(1)

式中:Wij为一阶潜变量的第j个可观测变量的权重,aij为第i个因子的第j个可观测变量的载荷系数,最终可摸清农户的关联维度的占比权重如表1。基础关联是指前人研究中提出的二级指标调研结果[1-27],本文引入对比,旨在基础关联比较下进行更具有针对性的征地过程中村民关联程度研究。

2.3 征地效率概念界定

不同的学者对于征地效率的概念表述不尽一致。根据前人研究,本文将征地效率内涵界定为:征地项目启动实施到完成,政府、开发商和农民三方面直接成本和间接成本总数、征地周期和社会公平稳定的综合评价。征地效率的特征表现在:征地效率低的表现为征地成本上涨,征地周期趋长,社会公平与满意度差;征地效率高的表现为征地成本趋于最低,征地周期趋于最短,社会公平与满意度好[1-14]。在实际征地过程中,公平与效率始终是一对矛盾体,且在不同时期表现出此消彼长和相互抵触的替代关系。在效率与公平二者“双向互动”的作用下,征地效率高低变化也呈现出明显的阶段性特征。

2.4 村民关联对征地效率影响的指标体系

白志远(2014)在村民关联的研究中将基础关联度定义为一定时空尺度中普遍社会环境下的一种村民关联度[1-26],本文将借鉴这种基础关联度,从征地的社会环境状况出发,明确提出量表,并将调查统计后的数据与基础关联进行对比,见表1。

表1 征地中村民关联评价指标权重分布与基础关联度对比表

图1 征地中村民关联维度和基础关联度比较

由调研结果可知,在征地过程中村民的情感关联和认知关联较低,分别为15.80%、21.08%,行动关联较高,为29.92%,经济关联最高,为33.20%,反映出征地中农民的切身利益关乎农民个体参与集体相关征地事宜的积极性[1-28]。对调查结果进行分析后发现,村民关联的经济关联和行动关联变化较大,如果用虚线表示基础关联,用实线表示征地关联,则其两者比较见图1。

在村民关联理论构建和维度划分的基础上,本文将村民关联理解为基于人际情感、认知、经济利益和行动倾向的一种相互关系和一致性行动的能力。四个维度构成的村民关联高低最终表现为结果上的行动一致性,而从征地中农户、政府和开发商相关主体的行动策略而言,由于立场和行动目标的不同,村民关联对征地效率的影响需要分类探讨。

(1)村民关联高:①支持征地、配合征地,则征地的直接成本容易谈成,间接成本消耗相对不高,征地周期也相对缩短,征地效率高;②排斥征地,对征地过程进行集体维权,抗拒和阻挠征地,则征地谈判陷入僵局,政府可能强势介入,维稳压力也就增加,出现群体事件或者其他不稳定因素,征地成本增加,周期延长,征地效率降低。

(2)村民关联低:①排斥征地,群体维权合力小,或者虽有合力但被政府和拆迁队伍各个击破,策略分化,则征地周期缩短,征地效率变高;②支持征地,村民之间维权合作困难,征地事不关己,当事农民也不受村民之间舆论压力和力量动员,最终拖延征地,时间和成本消耗上升,征地效率低。

3 村民关联对征地效率的影响与改进策略

3.1 村民关联下征地成本与征地效率变化分析

本文运用拉弗曲线来分析我国征地制度变迁中的公平和效率的阶段性特征。美国供给派经济学家阿瑟拉弗(ArthurB Laffer)在1970年提出了拉弗曲线[1-13]。本文将横轴向右的方向定义为征地效率提升,纵轴向上的方向定义为征地公平提升,用曲线表示征地制度变迁中不同阶段的公平与效率,如图2所示。

图2 征地制度变迁示意图和征地成本与效率改进示意图

(1)O1-A-B-C阶段:处于计划经济时期的征地制度与当时优先发展重工业的赶超战略有关[19]。20世纪80年代无偿分配、低价征地的体制和征地中公共利益界定范围不清晰,再加上唯GDP的考核引导,促使地方政府征地驱动力增强,以提高地方经济增长速度[1-2]。在O1-A-B阶段,由于征地成本较低、征地效率较高,且短时期内效率还在上升;失地农民在O1-A-B阶段中享受的土地增值收益比例和征地补偿非常低[1-2]。黄小琥(2002)估算了改革开放以来的20多年,征地使得农民蒙受至少20万亿元的损失,远超过工农产品剪刀差被剥削的0.6-0.8万亿元的水平[1-28]。O1-A阶段:代表国家在征地中干预强度大,在征地制度运行过程中不完整的契约强度与产权强度使农民丧失了基本的议价能力和机会,导致征地公平增长缓慢[1-2]。在A-B-C阶段,农民之间合作紧密,维权意识增强,联合谈判带来议价能力的提高,从而导致征地成本上升、进而降低了征地效率[1-2]。O1-A阶段,征地补偿低且征地目标过于泛化,引发大量损害农民权益的事件,加上征地冲突、维稳等,必然导致征地间接成本的提高[1-2]。除此之外,征地过程中个别“钉子户”漫天要价的成功势必影响其他农民,从而使农民在征地过程中形成攀比议价和联合抗争的集团。在此过程中征地效率不断上升是由于征地补偿标准的被迫提高,其实质是失地农民在征地补偿标准上分享土地未来的增值收益。

(2)C-D-E-O2阶段:我国目前征地制度处在图中A-B-C逐步提高征地补偿(直接成本)试图降低间接成本,提高征地效率的阶段。提高征地补偿是目前学术界所公认的,钱忠好认为农转非的土地收益“涨价归公”是不合理的,应重视土地的承载价值、社会价值和生态价值,非生产性收益也应给予农民补偿[1-28]。当征地补偿标准提升到C-D-E阶段时,较大幅度提高征地补偿,可以减少征地中的冲突、节约扶贫救济等成本,但会减弱政府的征地驱动,导致征地效率下降。当征地补偿标准高于图2中曲线拐点C时,征地效率开始下降[1-2]。由于法律法规中明文规定的征地补偿的普遍提高,此时,即便村民关联低、征地阻力较小,但依法补偿标准也是相对较高的(图2中D-E征地补偿)。E-O2阶段表示征地补偿标准高于政府的承受范围,政府现有财力无法支撑,因此,政府无力开展征地工作[1-2]。综上,政府征地行为受到规制的影响,当征地补偿被逐步提高时,征地公平上升,但征地补偿标准不可能无限度地提高。图2中,高于C点的T2-T3阶段征地补偿虽然较高,但由于政府无财力承担高额的征地补偿标准而导致征地效率下降。

3.2 村民关联对征地效率的改进策略

图2中,征地效率曲线总体上呈现出“躺U型”的趋势。可以看出理想的补偿标准阶段应为曲线对应在纵轴上T1-T2的上行阶段和T3-T2的下行阶段,即图2中“躺U型”曲线的B-C阶段和C-D阶段。曲线上C点为理论上征地效率的最高点,在此区间内征地补偿合理、农民满意度高,政府征地间接成本也相对较低,达到了理论上各方利益的均衡点[1-2]。从图2可以看出,沿曲线B-C方向趋势和D-C方向趋势是公平与效率的最理想阶段,也将成为征地改革最优化的目标。在曲线B-C方向上升阶段,为了提高征地效率,政府主动或被动地提高征地补偿,让失地农民获利;在曲线D-C方向下降阶段,政府和农民达成了双方均可接受的补偿价格,间接成本在不断下降,征地补偿评估价格和实施效果达到了一致的满意度。

现实中,我国征地效率总体上还未超越图2中C点的效率,反映出征地补偿标准仍在提升阶段。村民关联弱,势单力薄,容易被政府、村干部的分化策略各个击破[1-2]。村民关联强则配合征地,便于征地效率提高。尤其当征地是为公共利益时,村民强关联将有利于经济建设,此时政府应该采取措施,积极引导和激励村民响应政府号召。例如,政策性奖励积极性高、配合征地的农民,聘请村内有威望的长辈作为征地政策的宣传员。这样既有利于征地效率提高,也便于安抚被征地农民[29,30]。当征地带有商业色彩时,村民强关联就会排斥征地,造成征地成本极大提高,甚至引发冲突。因此,需要征地部门工作人员、村干部在征地过程中注意工作方法,解决村民反映强烈的问题,疏通征地中的主要障碍,从而降低村民对征地的排斥力,提高征地效率。综上,征地效率的改进可以从以下四个方面着手:

(1)实行分化策略。政府在推进征地的行动策略上,除提高征地补偿标准,村干部进行积极动员外,还可以采取分化策略。如,签订差别化拆迁的保密协议[1-2](征地拆迁中越早签约越早安置,奖励政策鼓励尽早签约)。再如,在征地和拆迁工作中进行科学普法、信息公开、调研座谈来解决其中的突出问题,减少征地的间接成本;

(2)实现涨价归公。“涨价归公”是公有制社会公平和正义的追求[1-2]。长远的制度设计和规范要着眼于“涨价归公”带来的收益切实取之于民用之于民,在处理长远利益与眼前利益时,还要合理、高效地分配增值收益带来的财富和利益;

(3)借鉴超额累进税率。在“涨价归公”思路指导下,农转非增值收益分配机制和农户分享比例借鉴超额累进税率的做法,把土地用途转变和发展权收益划分为若干等级,对每个等级分别规定相应的分配比例,分别计算政府、农民和村集体分配额度[1-2]。超额累进比率分段函数计算分配额度,具有更大的弹性。增值基数越大,由政府代表社会获得的收益就越大,有利于自动地调节、稳定;

(4)促使非货币补偿达到最优均衡点。征地中采用货币补偿虽然更便于账目清算,然而实际情况是货币补偿高低与农民满意度不成正相关。要使征地效率在B-C-D阶段维持,就要找到理论上的各方利益均衡点C。事实上货币补偿很难找到均衡点C,只能采取非货币的补偿,如土地入股分红、就业安置、职业培训等[1-2]。案例中河西地区采用政府给予被征地农民商铺经营的安置方式作为非货币补偿的有力补充,这使失地农户在后续生活和经营时获得了土地的间接价值收益,从而达到了政府和农民利益的均衡点。

4 结论与讨论

4.1 结论

本研究从村民关联这一新视角出发,来研究村民关联对征地效率的影响及改进,主要得出以下结论:

(1)村民关联下的行为能力形成四个方向的力量:低关联支持征地,高关联支持征地;低关联排斥征地,高关联排斥征地。其中,高关联支持征地,社会公益事业征地效率会提高;高关联排斥征地,则征地消耗人力、物力和时间巨大,征地效率低下,不利于社会经济发展和公益设施建设。其中,低关联支持或者低关联排斥征地,不同程度拖延征地时间,在征地中消耗的间接成本相对低,而征地间接成本大幅上升主要是因为村民高度关联的排斥征地和抗拒拆迁。

(2)征地中财富分配逻辑和现实差异很普遍,失地农民可以借征地机会成为市民,过上不低于以往水平的生活;但也存在被征地农民的补偿承诺没有兑现、安置政策没有落实,造成被征地农民失地、失业,甚至生活水平下降的情况。失地农民上访、围堵政府和村委会,阻挠工程建设、拒不搬迁等排斥和抗拒行为时有发生。抗争导致征地效率降低,是征地制度运行以来长期具有的特征。

(3)征地效率与征地公平在不同时期表现出相互抵触和此消彼长的替代规律,二者出现双向互动的态势。征地效率曲线呈现“躺U型”趋势,“不公平厌恶”导致不公平补偿下效率不可能无限提升;而无限制提高征地补偿与农民满意度也不一定成正相关,实物补偿安置更利于接近农民和政府的利益均衡点。

(4)征地效率的改进可以从实行分化策略、实现涨价归公、借鉴超额累进税率、促使非货币补偿达到最优均衡点等四个方面着手。

4.2 讨论

目前土地产权制度“二元分割”、制度性模糊和“战略性搁浅”,使得征地制度设计和运行仍需不断改革,以适应城乡不同水平的生产力。本研究从村民关联这一当今研究农村社会和经济管理的新视角出发,来研究征地过程中失地农户之间情感、认知、经济和行动维权合作与排斥关系,来揭示村民关联程度如何影响征地效率,这是本文的创新之处。征地公平与效率的动态变化,有内在驱动的规律,村民关联作用就是一种内在驱动力。当然,村民关联也需要人为适度干预、调整、修正,渐进式趋向征地主体之间满意且不损害社会其他成员利益,唯其如此,才能实现农户、政府与社会利益目标的协调与均衡。如何进行适度人为干预,来达到农户、政府与社会之间关系的协调,这将是今后进一步研究的方向。