132例手术切口感染患者临床特征及干预效果分析

2020-03-28蒋琪霞周济宏程东瑞钱红波黄秀玲薛嘉宇

蒋琪霞,周济宏,程东瑞,钱红波,彭 青,黄秀玲,谷 宇,薛嘉宇

0 引 言

手术部位感染(surgical site infections,SSI)被美国疾病控制和预防中心(centers for disease control and prevention,CDC)定义为发生于手术切口部位和(或)手术过程中所经路径相关部位的感染,分为切口浅层感染、切口深层感染、器官/间隙感染,是外科手术后常见的并发症之一,占医院获得性感染的38%,以表浅切口感染为多[1-2]。各国不同时期的SSI发生率及其特征也不同,如澳大利亚近12年的SSI发生率为2.79%[3],西班牙近15年37万余例手术患者的手术切口感染(surgical site infection, SSI)发生率为4.51%[4],美国对近5万例大血管手术患者进行队列研究,发现SSI发生率8.9%[5]。我国近12年间的SSI发生率0.2%~33%,平均为4.5%,但近年有增高趋势,骨折内固定手术后SSI发生率高达9.7%[6-7]。我们在本院伤口护理中心发现因手术切口感染而就诊的患者占每年伤口处理量的45%左右,仅次于外伤,且多发生于手术后14~90 d,90%以上发生于出院后,因顽固性感染使伤口久治难愈,持续时间≥3个月,成为复杂伤口而增加治疗护理难度[8]。为此,我们纳入近3年在伤口护理中心接受治疗的SSI患者进行干预前后观察、对比,旨在分析、比较其临床特征及干预效果,为临床专业人员针对此类伤口特征、采取针对措施提供依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料纳入标准:2016年1月至2018年12月在伤口护理中心就诊的SSI患者、年龄≥18岁、符合美国CDC颁布的SSI诊断标准之一[1]:①手术后30 d以内发生的仅累及切口皮肤或者皮下组织的感染,并符合下列条件之一的诊断为切口浅层组织感染(浅层SSI):切口浅部组织有化脓性液体;从切口浅层组织的液体或组织中培养出致病菌;具有感染的症状或者体征,包括局部发红、肿胀、发热、疼痛和触痛,外科医师开放的浅层组织切口。②无植入物者手术后30 d以内、有植入物者手术后1年以内发生的累及深部软组织(如筋膜和肌层)的感染,并符合下列条件之一的诊断为切口深层感染(深层SSI):从切口深部引流或穿刺出脓液;切口深部组织自行裂开或者由外科医师开放的切口,同时具有感染的症状或者体征,包括局部发热,肿胀及疼痛;经直接检查、再次手术探查、病理学或者影像学检查,发现切口深部组织脓肿或者其他感染证据。同时累及切口浅部组织和深部组织的感染归为深层SSI。排除标准:①被外科医师或辅助检查确诊为器官/腔隙感染,如手术后并发肠瘘或胃瘘或胆瘘的SSI,需要手术治疗;②被确诊为手术植入物感染,需要手术取出的SSI;③干预不足3 d失访;④不能配合局部和全身干预的患者。共纳入符合诊断标准的病例150例,干预时间不足3 d或因交通不便脱落18例,脱落率12%,最终获得132例SSI患者完整资料,男84例(63.64%),女48例(36.36%),浅层和深层SSI分别占52.27%(69/132)和47.73%(63/132),平均年龄(48.33±16.90)岁。手术类型以胃或肠切除手术构成比最高20.45%(27/132),依次为肾切除手术14.39%(19/132)、阑尾炎切除手术13.64%(18/132)、皮肤包块切除术8.33%(11/132)、肾移植手术7.57%(10/132)、骨折内固定或外固定手术7.57%(10/132)、乳腺癌根治手术6.82%(9/132)、肝或胆切除手术4.54%(6/132)、肺癌切除手术4.54%(6/132)、跟腱修补手术3.79%(5/132)、其他手术(头部外伤开颅手术、子宫内膜癌根治术和静脉曲张手术)3.79%(5/132)、心脏搭桥手术3.03%(4/132)、胰腺手术1.51%(2/132)。SSI发生时间(19.82±5.64)d,中位发生时间20 d,从发生SSI到伤口护理中心就诊的持续时间(62.91±66.41)d,中位持续时间39.50 d,有吸烟史者41例(31.06%),132例手术后均有全身使用抗生素史5~30 d,所有患者手术后至发生SSI均未采取淋浴等皮肤清洗方法。

1.2 方法

1.2.1 局部处理按照国际公认的DIME原则进行局部处理每周3次,直至愈合或2个月止,目的是控制感染、充分引流、促进组织增殖和伤口愈合[9-12]。

1.2.2 全身干预根据个体活动能力和肝肾功能血常规检测结果,给予制定和实施个体化活动处方和营养食谱[13]。夏季指导每日淋浴1次,春、秋、冬季指导隔日淋浴1次,每次 10 min,清洗全身皮肤,至愈合或2个月[14]。采用跨学科团队合作的互助式和菜单式合作方式,由专科医师治疗基础疾病[15]。

1.2.3 观察指标以浅层(n=69)和深层SSI(n=63)进行分组观察,纳入患者在伤口护理中心接受局部和全身评估,获取相关的人口学资料、既往治疗史(包括手术名称、手术时间及抗生素使用情况、其他药物使用情况)、有无吸烟、嗜酒史等,每次伤口处理时使用厘米尺测量伤口面积、深度变化,并摄取伤口照片。干预前和14 d采用 Levine’s技术(使用无菌棉签在伤口基底部用力挤出组织渗液)获取伤口基底组织间渗液即送细菌培养[9]。上皮覆盖伤口(上皮化)后使用3%双氧水测试,无反应为阴性表示真性愈合[16]。计算治疗14 d的面积、深度缩小率,治疗前和后14 d伤口细菌培养结果,公式如下:

面积缩小率(%)=(治疗前面积-治疗后14 d面积)/治疗前面积×100%

深度缩小率(%)=(治疗前深度-治疗后14 d深度)/治疗前深度×100%%[16]

细菌阳性率(%)=细菌培养有菌例数 /入组总例数×100%[17]

根据随访治疗2个月内伤口是否愈合计算治愈率,并统计每例愈合时间。公式如下:

治愈率(%)=愈合例数/入组例数×100%

1.2.4 质量控制所有的伤口处理操作均由培训合格的伤口护理专职护士实施。数据有异议时查阅相关病例的原始记录和伤口照片,将患者伤口治疗期间的文字资料与伤口照片资料一一核对。核对过的病例资料由专人保管,双人采用Epidate3.2 进行数据录入和双人核对,确保数据准确。

2 结 果

2.1 临床特征浅层和深层SSI共计132例完成了预期的干预和效果观察,比较两组初诊治疗前的临床特征(人口学、伤口特征),见表1。

表1 浅层和深层SSI治疗前临床特征比较

Table 1 Comparison of the clinical characteristic before treatment between the superficial and deep SSI

临床特征浅层SSI(n=69)深层SSI(n=63)年龄(x±s,岁)45.96±18.7651.36±13.77男/女(n)45/2439/24发生时间(x±s,d) 18.95±4.7020.93±6.53∗持续时间[M(P25,P75),d]32.50 (21,60)58.50 (24,90)∗伤口面积[M(P25,P75),cm2]4(2,11.25)4.25(1.69,16.58)伤口深度[M(P25,P75),cm]1.5 (1,2)3(2,4)∗∗伤口细菌阳性率[n(%)]44(59.46)46(79.31)∗ 金黄色葡萄球菌18(24.32)18(31.03) 大肠埃希菌13(17.57)11(18.97) 铜绿假单胞菌7(9.46)10 (17.24) 金黄色葡萄球菌+铜绿假单胞菌4(5.41)2(3.45) 肺炎克雷伯氏菌1(1.35)4(6.90) 奇异变形杆菌01(1.72) 阴沟杆菌1(1.35)0

与浅层SSI比较,*P<0.05、**P<0.01

2.2 治疗后结果132例SSI治疗后14 d细菌阳性率39.39%(52/132),较治疗前细菌阳性率68.18%(90/132)明显下降(P<0.01),其中浅层SSI组和深层SSI组细菌培养阳性率分别为33.33%(23/69)和46.03%(29/63),差异无统计学意义(P>0.05)。随访治疗至2个月伤口总治愈率75.76%(100/132)。以治疗后14 d伤口面积、深度缩小率作为环节效果指标,以2个月期间伤口治愈率和愈合时间为终末效果指标,比较浅层和深层SSI两组在局部和全身干预后的效果,见表2。

项目n面积缩小率(%)深度缩小率(%)伤口治愈率(%)愈合时间(d)浅层SSI6956.50±22.1851.20±23.5558(84.06)35.46±11.42深层SSI6348.44±28.2546.08±26.3442(66.67)∗41.08±11.33∗

与浅层SSI比较,*P<0.05

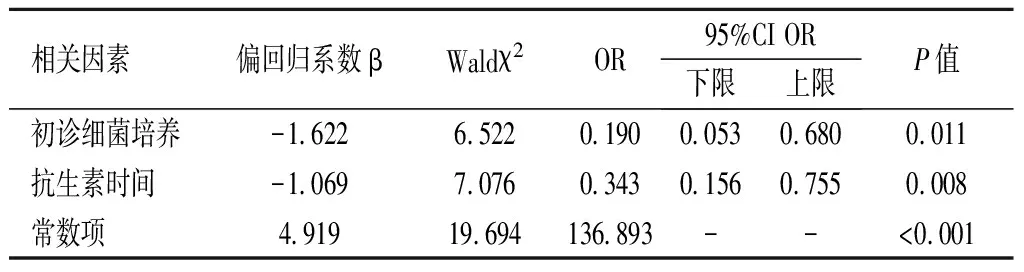

2.3 预后相关因素以随访治疗2个月期间浅层SSI和深层SSI两组中最终结局是否愈合,进行单因素分析,分析、比较与预后相关的因素,结果治疗14 d 细 菌培养、年龄、性别、SSI持续时间、有无恶性肿瘤 史、有无糖尿病史、治疗期 间是否洗浴等因素差异无统计学意义(P>0.05)。初诊细菌培养结果、抗生素使用时间、吸烟史差异有统计学意义(P<0.05)。采用向后法进行Logistic回归分析,吸烟史waldχ2=0.115,P=0.734被剔除方程。拟合优度检验(Hosmer-Lemeshow,H-L检验)P=0.775,说明拟合优度良好,模型稳定,见表3。

表 3 与SSI愈合与否的相关因素分析结果

Table 3 Analysis of factors related to SSI healing

相关因素偏回归系数βWaldχ 2OR95%CI OR下限上限P值初诊细菌培养-1.6226.5220.1900.0530.6800.011抗生素时间-1.0697.0760.3430.1560.7550.008常数项4.91919.694136.893--<0.001

3 讨 论

3.1 手术切口感染的临床特征分析课题组依据2017年美国CDC更新的SSI预防指南中的相关诊断标准,区分了浅层和深层SSI,此外按照伤口护理中心初诊评估记录单内容,从局部到全身进行全面评估,获得了每例患者的伤口及周围皮肤特征、基础疾病、既往治疗史、抗生素使用情况、活动能力、营养摄入等整体资料,便于分析SSI的临床特征和干预效果[1,16]。本组132例SSI患者来自不同地域(15个省份)、50多家医院,手术类型涉及胃肠外科、肾脏外科、骨科、肝胆外科、心胸外科、脑外科、皮肤整形科和妇产科等多个专科,年龄分布18~86岁,涵盖了成人各个阶段,可以认为本研究纳入的SSI患者具有一定的代表性。

3.1.1 人口学特征分析本组人口学特征结果显示为总体男性多于女性,但浅层和深层SSI组的男女比例和平均年龄接近,此结果与国内单中心矫形外科Wang等[7]研究的人口学特征接近,但与Cheng等[17]前瞻性分析的结果稍有不同。分析原因,主要与手术类型和研究对象不同有关。本组患者均为已确诊的成年SSI患者,来自50家医院的不同外科,地域分布广泛,再结合一项纳入12年间中国84项前瞻性观察性研究的系统评价报告,我国SSI患者男女比例接近、≤60岁患者占多数的人口学特征结果。综合分析,本组的人口学特征符合我国SSI的发生特点[6]。

3.1.2 伤口特征分析分组分析显示,浅层和深层SSI分别占52.27%和47.73%,与Wang等[7]回顾性分析报告的浅层SSI多于深层SSI结果、Cheng等[17]前瞻性分析报告的类似结果、以及纳入中国84项观察性研究的系统评价报告的结果均有一致之处,所不同的仅是浅层和深层SSI所占百分比稍有差异。据此认为,本组浅层和深层SSI的临床特征也符合国情。分析发生时间和持续时间结果显示,本组132例SSI发生和确诊时间在手术后(19.82±5.64)d,中位时间20 d,深层SSI的发生和确诊时间明显较浅层SSI延迟,持续时间也较浅层SSI更长,明显长于Wang等[7]报告的结果,也长于系统评价报告的大部分SSI发生于手术后2周内的结果[6]。分析原因,除了与手术类型不同有关外,还有一个重要原因是由于住院时间缩短,大部分手术患者在手术后7~10d出院,本组纳入的SSI患者120例(90.91%)在患者出院后发生并确诊,仅12例(9.09%)在住院期间发生并确诊后转至伤口护理中心接受伤口治疗。此结果与文献[18]报告的多中心研究结果相似。也类似于Wiseman等[5]研究报告的结果。据此分析,我国手术患者SSI的发生时间和识别确诊时间随着不同类型手术的创伤性和手术时间正在发生变化,正如Olsen等[19]提出将乳腺癌根治手术后SSI发生时间的诊断标准延长至手术后180 d,其阳性预测值可达68.9%~82.2%的新观点,临床人员需要全面评估患者不同手术后的个体状况和临床特征,结合指南更新的诊断标准,综合分析、判断,并做好患者的健康教育及出院后随访,才能及时发现SSI,及时给予干预[1,12]。本组SSI发生和确诊时间及持续时间的延长也增加了伤口处理的难度。分析本组细菌学特征,干预前总的细菌阳性率68.18%(90/132),是Wang等[7]报告的细菌阳性率30.3%的2倍以上,可能与本组SSI持续时间明显延长有关,持续时间越长,致病菌阳性率越高,越容易形成细菌生物膜[20]。细菌种类以金黄色葡萄球菌最多,其次为大肠埃希菌,与巴西单中心队列研究了16 882例普通外科手术患者,发现SSI主要病原菌是金黄色葡萄球菌和大肠埃希菌的结果一致[21]。已有研究表明,金黄色葡萄球菌是最容易形成细菌生物膜、导致伤口顽固性感染、久治难愈的致病菌[22-23]。

3.2 手术切口感染的干预效果分析

3.2.1 愈合效果分析局部结合全身干预14 d结果显示,132例SSI细菌阳性率较治疗前下降(P<0.01),亚组分析显示,浅层SSI组面积和深度缩小率虽然大于深层SSI组,但差异无统计学意义(P>0.05)。分析原因可能与本组采取的局部和全身干预措施是国际推荐并经过课题组前期研究证明能够有效清创、控制感染、维持湿度平衡并促进组织生长的方法[9-13,15]。在本组患者的干预中进行了个体化调整,使之更符合个体化特征和需求有关,虽然临床特征显示深层SSI的持续时间长于浅层SSI,伤口深度和细菌培养阳性率也高于浅层SSI,治疗难度也增加,但经过有效干预能够获得相当的伤口缩小效果,再次证实了局部结合全身干预对感染伤口治疗的有效性和重要性,也证明了DIME处理原则的科学、合理性[9]。治疗后2个月总体治愈率达到75.76%,浅层SSI的治愈率高于深层SSI,愈合时间也缩短深层SSI组,分析未愈合的SSI患者主要为高龄、肿瘤根治手术后、伴有心、肾多器官功能不良的深层SSI患者,高龄患者的组织增殖能力下降;肿瘤手术后患者大多需要多次抗癌药物治疗和(或)结合放射治疗,药物毒性和射线直接阻碍伤口愈合;多器官功能不良影响血液供应或引起组织水肿、并有多种药物直接或间接影响愈合,因此上述因素都是影响愈合的主要因素,这使深层SSI的治疗难度更大、所需要的愈合时间更长[9]。也再次证明了持续时间≥1月的SSI伤口治疗的长期性和复杂性,治疗过程中需要动态评估伤口问题和全身影响因素,进行个体化精准干预、调整,才能获得满意效果。

3.2.2 影响SSI愈合的相关因素分析Logistics回归分析结果显示,仅2项自变量进入回归方程,初诊细菌培养结果结合临床分析,可以认为细菌培养阳性时,伤口愈合的概率降低,反之,细菌培养阴性时,伤口愈合概率增高,虽然增高的概率仅0.190倍,但仍是值得探索的问题,特别是在全身抗生素治疗无效或存在多重耐药情况下,探索局部抗感染方法一直是国际争论的热点问题[1-5]。此结果也说明细菌在局部生长繁殖这个影响愈合的因素是可以逆转的,推测通过积极干预降低细菌的增殖活性和致病毒力,能够将其对愈合的影响降低。另一自变量抗生素使用时间,其wald χ2=7.076,P<0.05,说明该变量对模型贡献很大,结果提示延长抗生素使用时间并不能促进SSI的愈合,本组抗生素使用时间5~28 d,29.55%(39例)患者应用时间大于2周,抗生素长期使用可能带来耐药和主要器官损害的不良问题,已引起很多国家和国际的关注[24-25],这可能也是国际指南中不建议长期使用抗生素的一个原因[1,12]。

综上所述,局部结合全身综合干预方法能有效干预SSI患者的伤口感染问题,并能够控制全身不利因素对伤口愈合的影响,最终达到促进愈合的目的。值得关注的是干预期间65.15%(86例)患者遵从护士指导定期洗浴,其中48例伤口愈合,说明定期洗浴并未影响伤口愈合。未来还需要深入探讨局部控制感染、提高伤口治愈率和缩短愈合时间的新思路、新技术新方法,以解决复杂的多因素对SSI预后的影响。