两种角顶叶蝉的触角超微形态比较研究

2020-03-28张雅婷吴凯祺BismillahShah段亚妮

张雅婷, 吴凯祺, Bismillah Shah, 段亚妮

(安徽农业大学 植物保护学院,安徽 合肥 230036)

触角是昆虫感觉系统的重要组成部分,在昆虫寻找寄主、交配、防御等行为中有着重要作用[1]。不同类群的昆虫触角形态和感器差异很大,研究触角感器的不同类型、数量及分布情况,是探讨昆虫一些重要行为的前提,有助于深入地了解昆虫触角感器与行为反应的关系,以及昆虫与自然界的化学通信等,可为研究昆虫系统发育提供重要依据[2]。随着电子显微镜的应用以及分子生物学的崛起,利用昆虫自身的生理生化微观特性探索其宏观行为,已成为害虫防治中的新方向,而其中触角感器的研究倍受重视,并已取得显著进展[3]。早在1964年,Schneider首次详细地描述了昆虫触角及其上不同类型的的感觉器,并根据感觉器的表面结构特征对触角感器进行了分类[4]。Zacharuk首次将SEM和TEM技术结合,将触角感器的研究深入到了超微结构[5]。

半翅目Hemiptera昆虫多为植食性,是经济作物的重要害虫,它们直接刺吸植物汁液,掠夺植物营养,造成生长发育停滞或延迟,使植物组织老化早衰[6],给农业生产造成一定的危害。叶蝉科Cicadellidae是半翅目Hemiptera头喙亚目Auchenorrhyncha中最大的科,分为40个亚科,全世界已知约1500属近20000多种,我国已知近2000种,不仅种类多,而且数量大,主要取食植物叶片,有些种类传播植物病毒,是重要的农业害虫[7]。角顶叶蝉亚科Deltocephalinae是叶蝉科中最大的亚科,包括38族、900多属、6600多种,角顶叶蝉族Deltocephalini隶属于角顶叶蝉亚科,广泛分布于世界各地,该族许多种类是重要的农业害虫,具有重要的经济意义。本文通过对角顶叶蝉族的烟草嘎叶蝉[Alobaldiatobae(Matsumura,1902)]和电光叶蝉[Maiestasdorsalis(Motschulsky,1895)]的触角感器进行超微形态比较研究,为叶蝉科昆虫触角感器的系统研究提供参考。

近年来,对叶蝉科昆虫触角的研究主要由国内学者完成。高景林等研究表明假眼小绿叶蝉(Empoascavitis)成虫的触角上只有1种毛形感器类型,其功能主要为嗅觉和味觉[8]。乔利等对板井小绿叶蝉(Empoascasakaii)成虫[9]、凯小绿叶蝉(Empoascakaicola)成虫[10]和小贯小绿叶蝉(Empoascaonukii)成虫[11]的触角进行了扫描电镜观察,发现其触角结构简单,感器种类少,仅毛形感器和锥形感器分布在触角上。目前,国内学者在不断进行对角顶叶蝉亚科昆虫触角感器的研究。倪林和戴仁怀比较了甘蔗叶蝉(Exitianusindicus)和尼氏铲头叶蝉(Hecalusnitobei)成虫,发现其触角感器仅为少量的毛形感器和鳞形感器,两种叶蝉雌雄成虫在触角结构和感器形状及数量上较为相似[12]。戴仁怀等发现黑尾叶蝉(Nephotettixcincticeps)成虫的触角上仅存在毛形感器和鳞形感器两种感器[13]。张方梅等认为条沙叶蝉(Psammotettixstriatus)雌雄成虫及若虫感器类型、数量和分布基本一致,触角上仅有毛形感器和锥形感器[14]。苏梅等描述了优雅粗端叶蝉(Taurotettixelegans)成虫的触角感器的4种类型,其中毛形感器和锥形感器主要位于梗节和鞭节基部,钟形感器位于柄节和鞭节基部,并首次在叶蝉的柄节上发现腔锥形感器和钟形感器[15]。郭付振等首次发现黑斑双叉叶蝉梗节上分布有蒲氏鬃毛、刺形感器和分叉感器[16]。国外对角顶叶蝉亚科昆虫触角感器的研究相对较少。Mazzoni等发现葡萄带叶蝉(Scaphoideustitanus)幼虫的触角感器种类很少,但主要是嗅觉感器,其在寄主定位行为中起着重要作用[17]。Stacconi和Romani发现葡萄带叶蝉成虫的触角鞭节上有腔锥感器、钟形感器、锥形感器、毛形感器及弦音器官,相比其它叶蝉,葡萄带叶蝉成虫嗅觉感器数量急剧减少,可能是寄主特异性选择的结果[18]。

有关烟草嘎叶蝉和电光叶蝉的触角形态和感器超微形态结构研究尚未有报道,因此,本文对烟草嘎叶蝉和电光叶蝉雌、雄成虫的触角外部的形态和感器种类、数量和分布进行观察比较,目的是为叶蝉科昆虫触角感器的系统研究提供参考。触角感器根据其形态的分类命名法主要参考Schneider[4]。

1 材料与方法

1.1 供试样本

实验观察所用烟草嘎叶蝉和电光叶蝉成虫于2018年8月于安徽省合肥市长丰县水家湖镇灯诱获得,雌、雄成虫各取10只进行编号,置于75%浓度的乙醇中,放置于4℃冰箱内保存备用。

1.2 样本的制备与扫描电镜观察

将样本在解剖镜(Motic,K-700HS)下用镊子和昆虫针取其完整头部,放在2.5%戊二醛溶液中,4℃冰箱内固定12h,固定后用75%浓度的乙醇反复清洗,再用0.1mol/L磷酸缓冲液(PBS,PH7.2)清洗5次,每次5min,然后在超声波清洗仪(JP-040S)中振荡清洗2次,每次40s,之后经梯度浓度的乙醇溶液(50%,70%,80%,90%,95%和100%)逐级脱水,每级20min,脱水后用乙酸异戊酯置换两次,每次30min,在CO2临界点干燥仪(K850)中干燥6h后,将样品用导电胶粘在扫描电镜载物台上,放入高速离子溅射仪(Hitachi,E-1010)里喷金渡膜50s,最后用冷场发射扫描电子显微镜(Hitachi,S-4800)在加速电压3.0kV下观察并拍照。

2 结果与分析

2.1 两种叶蝉成虫触角形态的一般特征

对烟草嘎叶蝉与电光叶蝉雌、雄成虫的触角进行扫描电镜观察发现,其两性触角外部形态相似(图1A,1B),均呈刚毛状,由柄节(scape)(图1C)、梗节(pedicel)(图1D)和鞭节(flagellum)(图1E)3个部分组成。柄节着生在触角窝内,较为粗短,形状类似钟形,其上附着鳞状突起(图1F)和大量网粒体(图1G),网粒体外形类似网格状的空心球体,直径约为0.51μm。梗节与柄节端部相连接,连接处表面有许多褶皱,形状类似圆柱形,梗节上有与柄节表面类似的鳞状突起和网粒体。鞭节较为细长,由许多亚节组成,各亚节连接处有突起,基部附着鳞状突起,从鞭节基部到末端逐渐变细。其烟草嘎叶蝉和电光叶蝉的雄性成虫触角总长略短于雌性成虫触角总长,雄虫柄节、梗节和鞭节的各节长度都略短于雌虫(表1)。

图1 烟草嘎叶蝉和电光叶蝉成虫触角的扫描电镜观察Figure 1 SEM of adult Alobaldia tobae and Maiestas dorsalis antennaeA.烟草嘎叶蝉雄性成虫触角整体正面观;B.电光叶蝉雌性成虫触角整体正面观;C.雌性成虫柄节;D.雌性成虫梗节;E.雌性成虫部分鞭节;F.鳞状突起;G.网粒体A.Dorsal view of Alobaldia tobae male adult whole antenna;B.Dorsal view of Maiestas dorsalis female adult whole antenna;C.Scape of female adult;D.Pedicel of female adult;E.Part of flagellum of female adult;F.Squamiformia denticles;G.Brochosomes.

表1 烟草嘎叶蝉和电光叶蝉成虫触角各节长度Table 1 Length of antennal segments of male and female adults of Alobaldia tobae and Maiestas dorsalis 单位:m

表1 烟草嘎叶蝉和电光叶蝉成虫触角各节长度Table 1 Length of antennal segments of male and female adults of Alobaldia tobae and Maiestas dorsalis 单位:m

叶蝉种类性别触角整体长度柄节长度梗节长度鞭节长度数量烟草嘎叶蝉雄874.03±53.0349.28±5.6287.40±7.67737.35±48.968雌927.98±21.7851.30±4.0996.87±5.78779.80±19.675电光叶蝉雄1052.61±67.8949.21±2.3498.80±4.50901.76±63.555雌1089.99±15.6353.29±1.79101.64±7.84937.90±15.793

2.2 两种叶蝉成虫触角感器的种类、形态和分布

烟草嘎叶蝉和电光叶蝉触角的感器类型、数量、形态及分布相似,且雌、雄成虫间无明显差异。两种叶蝉触角感器类型和数量均较少,主要有毛形感器、刺形感器、锥形感器、钟形感器和腔锥形感器5种类型。其中柄节上感器类型和数量分布最少,鞭节上感器类型最为丰富。

2.2.1 毛形感器(Sensilla trichodea,St) 毛形感器基部着生在有微隆起的圆形凹窝内,其整体形状呈毛形,主要分布在柄节、梗节和鞭节,根据感器顶端的弯曲度和长度,将毛形感器分为StⅠ型和StⅡ型。StⅠ型较为细长,表面光滑,由端部向顶端逐渐尖细,其柄节上雄虫长约为9.10μm,雌虫长约为8.78μm,梗节上雄虫长约为5.78μm,雌虫长约为5.87μm,根据着生部位的不同,其形态也略有差异,柄节和梗节基部分布的StⅠ型劲直挺立,顶端较为钝圆,两种叶蝉雌、雄成虫触角柄节基部各分布有2根且成对出现(图2A),梗节基部分布有单独1根(图2B),其余部位分布的StⅠ型较为细长,顶端尖细略弯曲(图2C),梗节上分布大约有3个;StⅡ型较长,顶端较钝,以30°~60°的角度着生于触角表面,整体略弯曲,仅分布在鞭节(图2D),烟草嘎叶蝉雄虫长约为37.07μm,分布在鞭节第3亚节端部外侧,雌虫长约为38.46μm,分布在鞭节第2亚节端部外侧,电光叶蝉雄虫长约为35.14μm,分布在鞭节第3亚节端部外侧,雌虫长约为37.44μm,分布在鞭节第1亚节端部外侧。

2.2.2 刺形感器(Sensilla chaetica,Sch) 外形如刺,其表面纵纹,基部着生在向上突起的臼状窝内。根据其长度和顶端形态不同,将刺形感器分为SchⅠ型和SchⅡ型。SchⅠ型整体较长,由基部到顶端逐渐变细,顶端略弯曲,表面纵纹明显(图2E),仅分布在梗节上,大约有1~2个,雄虫长约为14.31μm,雌虫长度约为15.75μm;SchⅡ型外形较梗节的短粗,顶端较为钝圆(图2F),在烟草嘎叶蝉鞭节上尚未发现,仅有1个分布在电光叶蝉鞭节第4亚节上,雄虫长约为5.96μm,雌虫长约为6.49μm。

2.2.3 锥形感器(Sensilla basiconica,Sb) 外形呈圆锥状,常沿触角轴微弯曲或直立,基部着生在臼状窝内,顶端钝圆。锥形感器的类型和数量较多,在梗节和鞭节上均有分布。根据其长度和表面形态,将锥形感器分为SbⅠ型、SbⅡ型和SbⅢ型。SbⅠ型整体较短粗,表面有纵纹,顶端钝圆(图2G),分布在梗节上,约1~2个,雄虫长约为5.27μm,雌虫长约为6.53μm;SbⅡ型整体较粗长,表面光滑(图2H),仅1个,分布在烟草嘎叶蝉雌、雄成虫鞭节第1亚节,电光叶蝉雌、雄成虫鞭节第2亚节,雄虫长约为31.56μm,雌虫长约为28.22μm;SbⅢ型较长,由端部到顶端逐渐变细,表面光滑,紧挨触角且几乎与触角平行(图2I),分布在鞭节第3亚节,雄虫长约为152.85μm,雌虫长约为156.34μm。

2.2.4 腔锥形感器(Sensilla coelocomica,Sco) 根据外形的不同和缘栓的数量,将腔锥形感器分为ScoⅠ型和ScoⅡ型。ScoⅠ型外形似菊花,圆腔周围约有12~16根花瓣状的缘栓向中心聚拢,缘栓较长且表面光滑(图2J),分布在鞭节第3亚节背面,仅有1个,直径约为2.21~2.33μm;ScoⅡ型外形似椭圆形,中心表皮凹陷,呈半闭合状态,圆腔周围约有2~6根花瓣状的缘栓向中心聚拢,缘栓较短(图2K),分布在鞭节第2亚节背面,仅1个,直径约为1.21~1.65μm。

2.2.5 钟形感器(Sensilla campaniformia,Sca) 根据其外部形态的不同,将钟形感器分为ScaⅠ和ScaⅡ两种类型。ScaⅠ型外形呈圆形,由表皮深陷形成,表面光滑,中间有一小孔(图2L),仅有1个分布在触角柄节上,雄虫直径约为3.03μm,雌虫直径约为2.77μm;ScaⅡ型外形呈半球形,着生在表皮凹陷的圆形小穴中,表面光滑,周围有光滑且清晰的厚壁边缘(图2M),分布在鞭节第5亚节端部,仅有1个,雄虫直径约为3.25μm,雌虫直径约为2.88μm。

图2 烟草嘎叶蝉和电光叶蝉成虫触角柄节、梗节鞭节感器的扫描电镜观察Figure 2 SEM of antennal sensilla on the scape,pedicel and flagellu of male and female adults of Alobaldia tobae and Maiestas dorsalisA.柄节基部毛形感器Ⅰ(StⅠ);B.梗节基部毛形感器Ⅰ(StⅠ);C.毛形感器Ⅰ(StⅠ);D.毛形感器Ⅱ(StⅡ);E.刺形感器Ⅰ(SchⅠ);F.刺形感器Ⅱ(SchⅡ);G.锥形感器Ⅰ(SbⅠ);H.锥形感器Ⅱ(SbⅡ);I.锥形感器Ⅲ(SbⅢ);J.腔锥形感器Ⅰ(ScoⅠ);K.腔锥形感器Ⅱ(ScoⅡ);L.钟形感器Ⅰ(ScaⅠ);M.钟形感器Ⅱ(ScaⅡ)A.Sensilla trichodeaⅠ(StⅠ)on scape base;B.Sensilla trichodeaⅠ(StⅠ)on pedicel base;C.Sensilla trichodeaⅠ(StⅠ);D.Sensilla trichodeaⅡ(StⅡ).E.Sensilla chaeticaⅠ(SchⅠ);F.Sensilla chaeticaⅡ(SchⅡ).G.Sensilla basiconicaⅠ(SbⅠ);H.Sensilla basiconicaⅡ(SbⅡ);I.Sensilla basiconicaⅢ(SbⅢ);J.Sensilla coelocomicaⅠ(ScoⅠ);K.Sensilla coelocomicaⅡ(ScoⅡ).L.Sensilla campaniformia(ScaⅠ);M.Sensilla campaniformia(ScaⅡ).

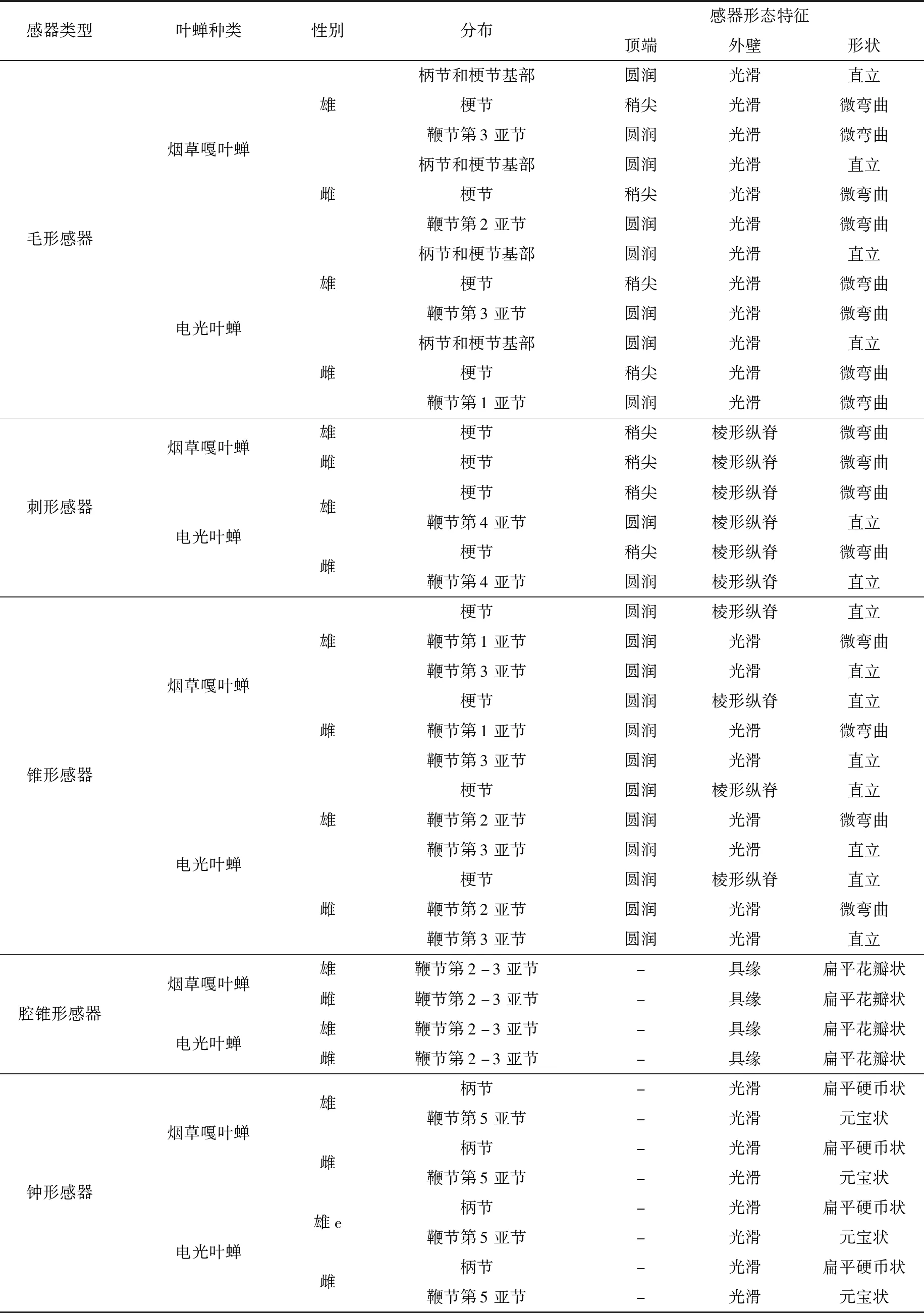

表2 烟草嘎叶蝉和电光叶蝉雌、雄成虫触角感器的超微形态特征比较Table 2 Morphological characteristics of male and female adults antennal sensilla of Alobaldia tobae and Maiestas dorsalis

3 讨论

通过对烟草嘎叶蝉和电光叶蝉雌、雄成虫的触角超微形态进行了扫描电镜观察,发现两种叶蝉的触角感器在柄节、梗节和鞭节上均有分布,但不同感器类型的种类和分布有一定差异。触角感器类型可分为5种,在柄节上分布有毛形感器和钟形感器,梗节上分布有毛形感器、锥形感器和刺形感器,这3种感器数量差异不显著,鞭节上感器类型最丰富,包括毛形感器、锥形感器、钟形感器和腔锥形感器,电光叶蝉鞭节上还分布有刺形感器。这些感器在已报道的叶蝉科昆虫触角上均有类似发现[8-18]。

毛形感器在多数昆虫触角上分布最广,数量最多,在已报道的叶蝉科昆虫触角上最为常见[8-18],是占有相对优势的感器。这种感器可能充当机械受体和化学受体,具有感受机械刺激和化学物质双重功能[19]。Aljunid和Anderson认为柄节上的毛形感器是典型的机械受体,梗节上的毛形感器是化学受体[20]。Stacconi和Romani发现葡萄带叶蝉触角成虫鞭节上的毛形感器具有化学接受功能[18]。烟草嘎叶蝉和电光叶蝉触角的柄节、梗节和鞭节上分布有2种类型的毛形感器,由此可知,两种叶蝉触角上的毛形感器是机械和化学双重感受器。

刺形感器表面有较厚的壁,具有机械性臼状窝,这与已报道的黑斑双叉叶蝉触角上的刺形感器形态一致[16]。Isidoro等[21]研究推测刺形感器是机械感受器,能感受化学刺激[22-23],同时也具有感受机械刺激的功能[24]。Hallberg等对欧洲玉米螟触角上刺形感器的结构形态研究发现,该感器具有化学接受的功能,并认为在其它昆虫触角上的刺形感器也可能有类似功能[25]。烟草嘎叶蝉触角的梗节和电光叶蝉梗节及鞭节上均分布有刺形感器,由此可知,两种叶蝉触角上的刺形感器是具有双重功能的机械感受器。

锥形感器表面具有较多的孔和丰富的树突分支[26],气味结合蛋白在锥形感器中表达,可以传导嗅觉刺激[27],主要对外界普通气味,特别是植物气味的刺激有感受作用[28],在选择其寄主时发挥着重要作用。因此,王桂荣等[29]推测锥形感器具有嗅觉功能,Stacconi和Romani[9]在葡萄带叶蝉成虫的鞭节上发现2种锥形感器,经透射电镜观察发现,感器腔内充满大量树枝状突起,其感器均有感受嗅觉刺激的功能,并认为可能与寄主特异性选择的结果有关。烟草嘎叶蝉和电光叶蝉触角的梗节和鞭节上均 分布有3种类型的锥形感器,其数量和形态有差异,这两种叶蝉分布在鞭节上的锥形感器与葡萄带叶蝉成虫触角鞭节上的结构形态相似,可能与其寄主的选择相关。

腔锥形感器内含有嗅觉受体细胞[30]、湿度和温度受体细胞[31],Shields和Hildebrand研究发现在烟草天蛾的触角上分布有2种腔锥形感器类型,一种具有嗅觉感器或嗅觉热敏感器的结构特征,另一种具有温度和湿度感器的结构特征[32],可能是用来感受植物的挥发物。烟草嘎叶蝉和电光叶蝉触角鞭节上均分布有2种类型的腔锥形感器,与烟草天蛾触角上的结构形态形似,由此推测,腔锥形感器具有可以感受二氧化碳、湿度变化和识别植物气味等功能[33,34],但其具体功能还很难确定。

钟形感器的感觉塞通过小孔穿过表皮伸出[35],其表面的角质层为厚壁,大多数情况下独立分布在触角的鞭节上[4],Mclver[36]认为钟形感器是本体感受器,可以感受角质层的机械形变,会对表皮的变形立即做出反应[19]。Dunn[37]在蚜虫的触角上研究发现钟形感器可以感受触角鞭节在运动时产生压力。在烟草嘎叶蝉和电光叶蝉的触角上分布有与蚜虫触角上结构相似的钟形感器,触角的柄节和鞭节上均分布有1个,由此推测两种叶蝉触角鞭节上的钟形感器具有本体感受的功能。

烟草嘎叶蝉和电光叶蝉的触角柄节、梗节和鞭节基部均发现分布有鳞状突起和大量网粒体,在已报道的葡萄带叶蝉、假眼小绿叶蝉、板井小绿叶蝉、凯小绿叶蝉、小贯小绿叶蝉、甘蔗叶蝉、尼氏铲头叶蝉、黑尾叶蝉、条沙叶蝉、优雅粗端叶蝉和黑斑双叉叶蝉的触角上均有发现相似结构[8-18]。张方梅等[14]认为,条沙叶蝉触角表面的鳞状突起缺少感觉窝构造,可能只是表皮突起所形成的特殊构造,并非感觉器,Stacconi和Romani[18]利用透射电镜对葡萄带叶蝉的触角进行观察,确认鳞状突起不具有感觉神经元,因此推测鳞状突起不属于感器的一种。网粒体最早发现于叶蝉科昆虫的体表,Deitz和Dietrich[38]认为分泌网粒体是叶蝉科昆虫的特有现象,是由叶蝉马氏管分泌排出的一种脂蛋白[39],Rakitov[40]推测这些网粒体有抵御病原体、防止捕食者和寄生物危害等作用。

本研究对烟草嘎叶蝉和电光叶蝉触角感器的超微形态进行了扫描电镜观察,发现刺形感器(SchⅡ)仅分布在电光叶蝉触角鞭节,在烟草嘎叶蝉触角未发现。两种叶蝉的触角感器类型在雌、雄成虫个体间几乎无差异,在感器数量、分布和触角长度上存在一定差异,雌、雄成虫触角所存在的差异性与已报道的蝇蛹金小蜂雌、雄蜂触角[41]相似,这可能与雌、雄成虫在适应生活环境和行为习惯有关,各种感器类型的分布具有一定规律性,可以为角顶叶蝉族触角感器的系统研究提供依据。探明这些感器类型的特定性功能,可以为生物学防治提供有价值的参考资料。各类型感器的功能主要根据其形态特征、数量分布和相关资料的推测而来,有一定局限性,为了准确了解触角感器的内部结构和功能,还要结合透射电镜、行为学和电生理学等技术,继续进行深入的观察和研究。