城市CBD微循环公交可变站点线路研究——以广州407为例

2020-03-26曾馨仪周剑云

曾馨仪,周剑云

(华南理工大学)

1 引言

生态文明建设背景下的城镇化强调以人为本,高效便捷的交通是打造高质量人居环境的重要环节。提升交通品质,促进绿色生态环境和谐,需要更加灵活高效的公共交通体系,而高密度开发的CBD区域中大量的交通需求使其对高效的公共交通体系有更高的要求。普通的公共交通系统多侧重于城市宏观层面,忽略了区域内部高效交通的重要性,导致公交系统在“最后一公里”缺乏竞争力。微循环公交可以接驳各类公共交通,解决短距离交通,对缓解CBD内部交通供需矛盾有重要作用。

2 相关概念

2.1 微循环公交

距离超过1km时,人的步行舒适度下降。普通公交站点距离较长,留有许多步行不舒适空白区,而微循环公交则能满足微观层面短途交通运输需求,是一种解决“最后一公里”的公共交通方案。与其他出行方式相比,微循环具有以下优势特征。

①高效便捷性:距离短,路线直,发车间隔短,可快速到达;

②舒适性高:解决中短途步行,环境舒适度高;

③可达性高:站点密集遍布,可直达目的地,连接地铁公交枢纽,换乘方便。

2.2 CBD区域的微循环公交

CBD区域交通出行和接驳需求有明显的通勤特征,高峰期大量的交通需求给交通系统带来巨大的压力。在“公交优先”的大背景下,CBD区域的公共交通服务呈现出多层次的覆盖,微循环公交对CBD公共交通的覆盖性和延续性起着重要的作用。与其他区域相比,CBD微循环公交更应该注重调节高峰期和非高峰期的显著差异化的交通量,避免非高峰期资源浪费。

3 407线路调研与分析

广州市的微循环公交建设起步较早,种类多样,不仅分布在城市中心区,还在城中村、城市近郊及大型居住区间起到重要的接驳作用,大幅提升了市民的出行便捷度和城市各区域的可达性。

广州珠江新城核心区域用地6.19km2,提供了近30万个就业岗位,交通压力极大。本文以珠江新城CBD的407路微循环公交为样本,对其线路特征和乘客出行特征进行研究。

3.1 线路特征分析

407路由4辆28座中型公交同时运营,运营时间为早上七点到晚上九点,每15分钟一班。采用单向环线跨越珠江新城中轴线及地下商业区组成的庞大步行系统,串联商业办公、居住、文化等功能区块。共设置19个密集的站点,弥补了中短途劳累步行出行和普通公交中长距离站之间的公共交通盲区,接驳三个地铁站以及多个公交换乘站,有效连接CBD内部短距离交通与跨区域长距离交通,换乘可达性高。

3.2 出行特征分析

在工作日和休息日共乘坐 407路51车次,记录1105人次乘客的出行目的和上下车站等信息。为避免主观因素干扰样本选取,选择6个座位设为问卷位,共派发219份,回收有效问卷213份。

3.2.1 不同人群出行特征

407路乘客类型主要为上班族、学生和附近居民。其中工作日上班族乘客数量最多,约占63%,出行具有明显的通勤潮汐特征,上下车站点主要集中在周围两个大型居住区、地铁换乘站和写字楼商务区。407路沿线共有三个学校,工作日学生出行比例约占15%,亦有明显的潮汐特征,上下车站主要为附近居住区和学校。区别于白领和学生,居民出行时间分布较散,工作日晚上和休息日出行量增多,主要上下车站点为地铁换乘站、居住区和商业区。

3.2.2 出行空间分布特征

407路乘客出行空间分布呈现显著不均衡特征(见图1)。华城路口(9/14)和珠江东路站(6)等地铁换乘站、珠江公园北门站(4/16)和金穗路口站(5)等商业居住区的客流较大,大剧院站(13)和珠江公园站(3)使用率偏低。多于50%的乘客的乘车小于5站,且下车后可直接到达或步行到达目的地,即出行距离少于3km,体现了407的短途性和便捷性。

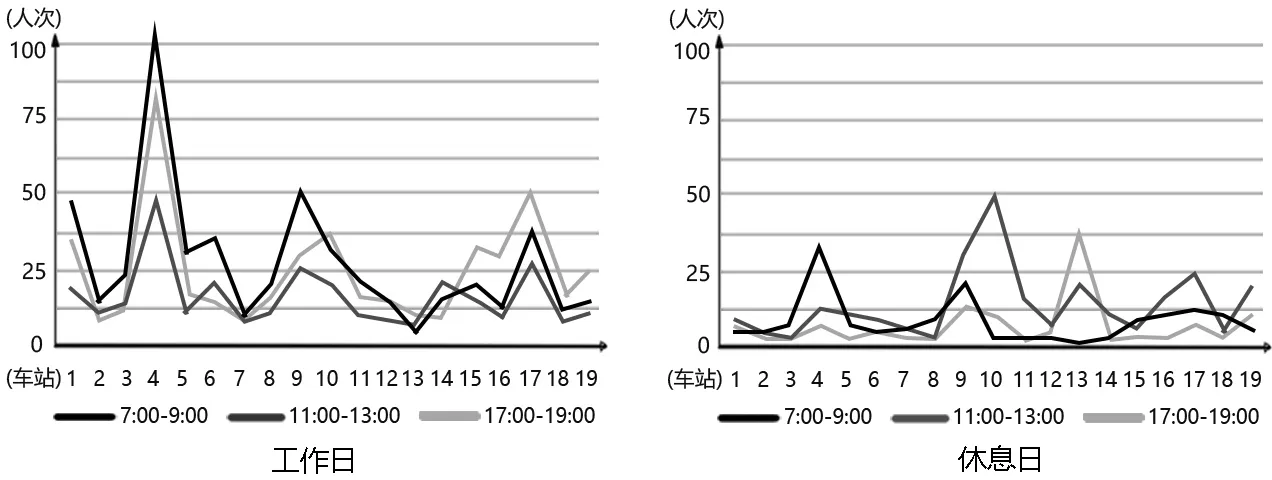

3.2.3 出行时间分布特征

工作日人群出行需求较高,早晚高峰波峰明显。早晚高峰区域内部交通,内部与外部交通换乘活跃,乘客上下车站点分布高度集中;中午及下午客流显著减少,主要为区域内部交通。休息日人群出行量减少,交通高峰值由早晨推迟至中午,乘客上下车站点分布较均匀分散。

3.4 现存主要问题

通过对407乘客出行特征和站点使用效率分析,可总结两个现存问题,首先CBD区域客流有明显的潮汐特征,但407保持着全天每15分钟一班的发车频率,非高峰期经常处于空载状态。其次407采用固定式线路,有固定时间表、站点和线路,部分站点使用率极低,无法更好满足潮汐性客流的出行需求,降低了交通服务能力(见图2)。

4 微循环公交改进优化策略

4.1 国内外案例借鉴

迪拜公交车上安装有停车按钮,如果有乘客要下车,可以提前按钮告知司机,减少不必要的停车;公交站点安装有对应不同线路的上车按钮,乘客在公交站按下按钮,即可告知即将到站的司机。在某些小站,如果没有乘客在车里或站点按下按钮,司机就不会停车,提高运行效率。香港公共小型巴士辅助、接驳巴士和铁路,分为绿色专线小巴和红色小巴,绿色小巴有固定的站点和路线,红色小巴服务路线,时间和班次不固定,遇见塞车可以转路线,提高公共交通的灵活性。

图1 407乘客出行空间分布图

图2 407乘客出行时空分布图

4.2 可变站点线路优化策略

4.2.1 优化依据

407沿线人流分布不均,密度差异较大。一些人群密集区域没有站点,不能服务到周边人群。而一些站点则过于接近,使用上重复,增加驻车时间。部分站点使用率极低,乘客需求量低下,增加循环时间。

非高峰期间,整体车速较快,驻车时间较短,形成高速和低速路段,空载率高。高峰期间,整体车速显著降低,驻车时间增长,部分道路拥堵严重,线路循环时间增长,影响CBD人群通勤时间。

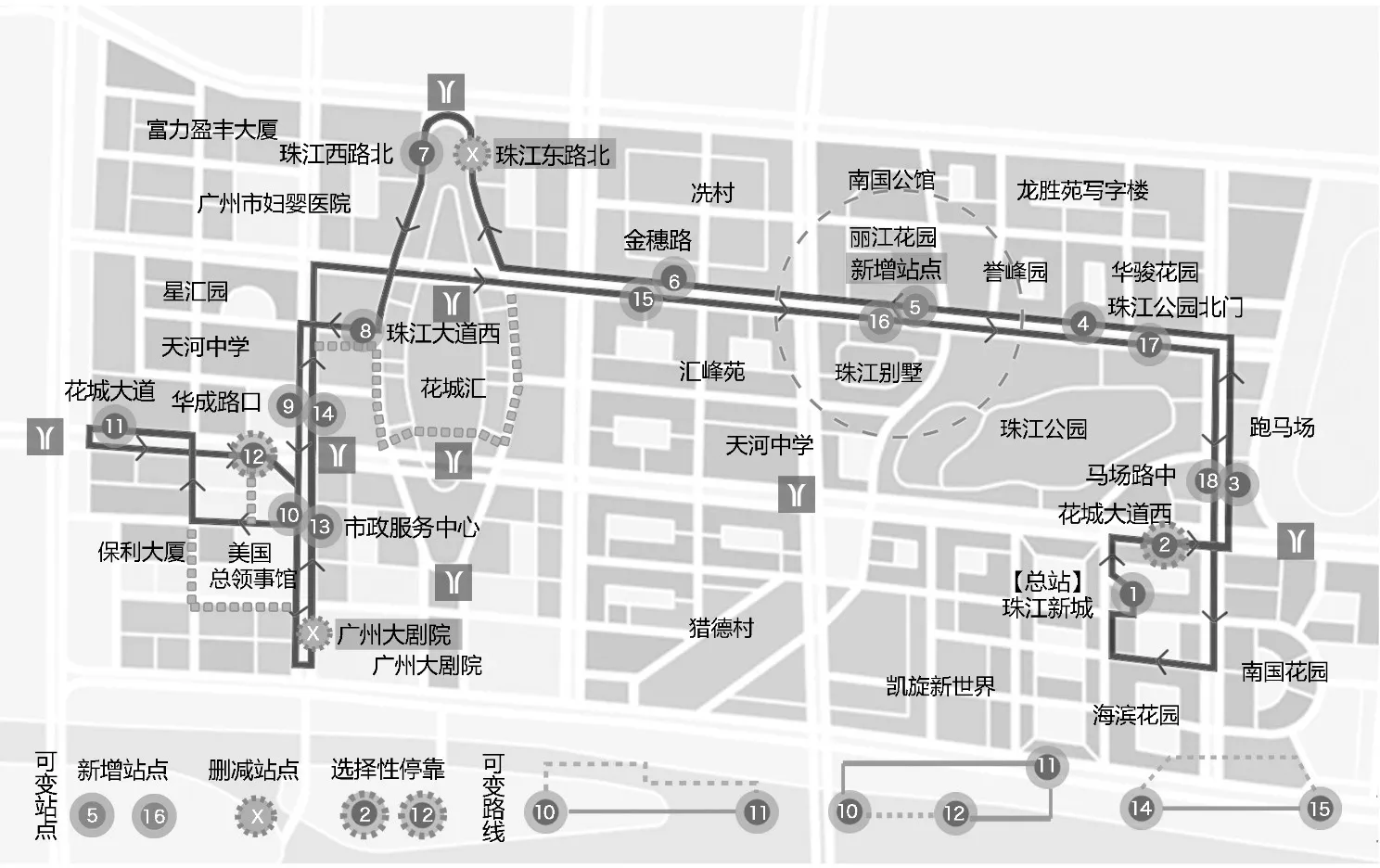

4.2.2 优化方案

1)可变站点优化

基于CBD区域潮汐性客流特征,可结合智慧城市建设,在高峰期和非高峰期采取不同的可变站点模式,服务更多人群。删减部分服务效率低、覆盖人群少的站点,如大剧院站和珠江东路北站。对使用效率较低但还有需求的站点,可借鉴迪拜的公交装置,在高峰或特殊期间选择不停靠,如花城大道西(2)和花城大道(12)。在没有站点的人群密集区,或负荷较大的两个站点间新增站点,分担过密人流,如丽江花园(5)和珠江别墅居住区(16)。

2)可变线路优化

在高峰期间的拥堵路段,在不改变已有站点的基础上,变线绕行,从通畅的道路通行。市政服务中心(10)到花城大道(11)道路拥堵,华成路口(14)至金穗路站(15)道路拥堵,可选择次要城市道路绕行,提高车速(见图3)。

5 推广意义及计划

5.1 推广意义

1)完善公共交通体系,倡导市民绿色出行

图3 407可变站点和线路优化图

在生态文明建设背景下,微循环公交可以完善城市公共交通系统,提高市民的公共交通出行效率,从而尽量减少私家车等高碳排放的交通方式,对实现城市生态可持续发展具有积极作用。

2)促进智慧城市建设,提高城市人居环境品质

微循环公交作为一种补充性的公共交通出行方案,应顺应互联网+浪潮,建设实时信息反馈系统,不仅可以使乘客实时了解车辆行驶信息、妥善安排出行时间,还可以使司机实时掌握乘客上下车需求,提高出行效率和居民生活品质。

5.2 推广计划优化

微循环公交的优化推广工作主要有两方面:一是增加微循环公交的覆盖面,将微循环公交推广到郊区大型居民区、商业区等人流密集功能区,接驳片区内部与外部公共交通。将现有的共享单车服务站点纳入到微循环线路中,为市民的“最后一公里”出行提供更加绿色、健康的出行选择,从而减少自驾车出行,改善生态环境。二是探索智能交通体系,推广可变站点和线路,结合现代信息技术平台,增设公交车智能实时定位显示系统,使得乘客在候车时可通过显示牌、手机APP等实时了解车辆可变站点和线路信息。增设微循环公交供需信息反馈系统,站台设“上车按钮”,车上设“下车按钮”,减少不必要的空站驻车时间,提高微循环运行效率。

6 结语

CBD区域是城市高密度建设区,人群密集,交通需求复杂,对交通便利、环保和更高层次的运输服务水平有更高要求,微循环作为一种高效灵活的区域交通运输方法,将区域内部交通体系与更大城市范围内的交通体系高效接驳,有效连接了各区域间的交通分体系,而根据交通需求特征而变化路线和站点的智能微循环公交则更加灵活,填补不同时段的交通空白,最大化交通资源利用率,通过较低的成本提高了城市的整体交通效率,是解决“最后一公里”难题的良方。