是谁给了台风翻云覆雨的魔力

2020-03-24苏光路

苏光路

有人曾经这样描写一场超级台风(也称飓风)精卵相遇的一瞬间:北大西洋的海面宁静而祥和,阳光在温暖的水面上洒下耀眼的金光,稀而薄的云絮在阳光中疾驰穿行,悄然传递着下层空气和水雾中的丝丝温暖,阔海长天,犹如静止凝固般平静,没有一点灾难业已孕育完成的迹象。

与此同时,数千千米之外,一只在丛林中迷失方向的蝴蝶,恰巧在合适的经度、合适的纬度、合适的高度用力扇动了一下翅膀。从这只蝴蝶的角度讲,这是它一生中极普通的一次展翅飞行,所付出的能量不会超过0.05焦耳,只比我们眨眼的力量稍微大一点。

万能的上帝不知道,奔突聚散的流云不知道,蝴蝶也不知道,但是大自然知道,这一扇动,犹如一枚受精卵的诞生,一场超级台风的生命已然形成,地球局部灾难的大幕已经掀开了一角……

难以驯服的烈马

克里·艾曼纽尔是美国麻省理工学院的教授兼世界顶尖的气象学家,以研究飓风见长,他数次乘坐美国国家海洋和气象管理署的P-3型气象飞机,飞临多个著名飓风的风眼中进行观测,是全世界对飓风最有发言权的科学家。

谈到前辈同行爱德华·洛伦兹于1963年提出的“蝴蝶效应”时,克里表示,蝴蝶效应理论无疑是人类科学史上最了不起的猜想之一。小小蝴蝶翅膀对空气的搅动,竟然可能成为一场热带气旋的初始推手,这在理论上说是完全可行的。这就像引爆一万吨当量的TNT,只需一个0.0001克的磷火。

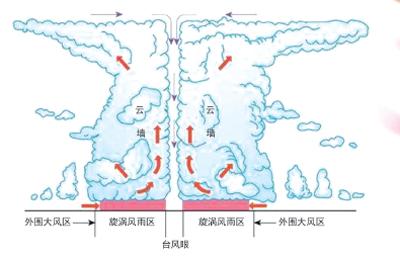

我们知道,所有灾害性风暴都发端于热带气旋,极少的热带气旋会形成台风或飓风(二者没有本质区别,只是地区称谓不同)。衡量台风的标准是它们中心的持续风速,如果达到12级,也就是每小时117千米以上,那么就是台风。往深里讲,台风灾害与地震灾害相似,都是能量的聚集与释放。当地球内部在运动中积累的能量对地壳产生的巨大压力超过地表岩层所能承受的限度时,岩层便会突然发生断裂或错位,将积聚的能量瞬间释放,从而发生地震。炎炎夏日,海面持续受到炙热阳光的烘烤加温,而到了夜晚,海水温度骤然降低,这就是台风形成的气象条件。接下来,热空气缓缓上升,吸收了海洋中的湿气,并在上升的过程中发生旋转。湿气旋涡渐渐形成带旋涡的云层,巨大的能量推动旋涡内云层越转越快,一场台风的雏形便诞生了。

克里认为严谨地描述台风的形成,必须满足以下3个条件:首先,要有一个原始的扰动。哪怕是蝴蝶扇动几下翅膀,只需很小的力划过,也能在空气中形成微小的涡旋,而任一涡旋都有可能成为热带气旋的胚胎。

其次,必须有暖性的洋面,即海水温度高于26.5℃。水温越高越容易形成水蒸气,低层大气的气温越高、湿度也越大,也就越容易让小小的扰动发展成超级台风。而且,还要有足够的地球偏转力使暖湿气流旋转并移动。

最后,要求气旋的整个对流层的风速或风向不随高度的变化而大变,这样热带扰动才能把能量集中在一个有限的相对稳定的空间之内,台风才会慢慢地“长大”。

台风是仅次于地震的第二大自然灾害,它也与地震一样难以准确预测。虽然卫星能够清楚地对台风进行密切监视,我们也多次深入其内部进行观测——假如台风是一个坏蛋的话,那我们的确是亲眼看着它一点点长大的——但应该承认,我们看到的只是外表,还无法窥测它诡异的灵魂与心路历程。换句话说,我们认识罪犯的相貌,也知道它使用的犯罪手段,但对它的作案目标和可能的作案路线,却经常出现预判失误。

地震造成的損失再大,公众对业内专家也表示理解,因为地震是看不见、摸不着的东西,再牛的科学家也无法钻到地幔的缝隙去一探究竟。但台风就明晃晃地摆在这里,天上、地下以及空中,俨然织就了一张立体的观测研究网,怎么就拿它没有办法呢?

难觅应对良策

幸好桀骜不驯的烈马较少,台风也一样。虽然热带洋面能满足其生成条件的海域很多,但真正能成势发威的很少。据统计,地球平均每年会生成24个有灾害性的台风,像卡特琳娜那样的超级台风每三到五年才出现一次。

原来,绝大多数的热带气旋会受科氏力,也就是地球偏移力和其他大尺度天气系统的影响而移动,最终会在海上消散、转化为温带气旋或在登陆陆地后渐渐消失。因为需要积聚足够的能量,所以多数台风发生在每年海水温度较高的8月,其次是7月和9月。

美国是最早对台风进行系统研究的国家。早在二战期间,它就在关岛组建了台风警报中心,后来又陆续在几大洋的台风热点海域设立监测预警机构,希望能将台风带来的灾害降至最低。近年来,美国不仅发射了专门用于监测台风的卫星,还斥巨资制造了能随意进出风眼获取第一手资料的专用飞机。结果是虽然小突破不断,但没有根本改变被动应对台风的局面。

早在20世纪60年代初,美国国家海洋与大气管理局就曾利用飞机在台风内部最高、最冷处投撒碘化银,想利用这种近似冰核的物质来减小台风的威力。在工程实施期间,科学家曾4次使用播云的方式试图减少台风的强度,但最后却没能获得成功。

有人还大胆地提出,利用核爆炸的方式来摧毁、驱散逐渐积聚、壮大的热带风暴。然而经过缜密审慎的模拟分析后发现,这种方法过于危险,因为核爆炸会释放大量的放射性沉降物,它们不仅会污染海洋,还可能在信风的作用下飘向陆地,对环境造成不可逆转的巨大危害。两害相权,自然要取其轻了。

不久前,又有人提出一个应对台风的建议——“油膜隔离法”。其核心内容是在台风造访的海面撒上一层浮油,油会阻止海水蒸发。当台风经过这层油时,它需要的湿热空气的来源被阻断,这样风就会逐渐平息,使可能形成的台风不驱自散。这个建议被否定的原因是,一旦台风来临,海浪高达15米,风速快至250千米/小时,如此高的海浪和疾速移动的海水,怎么可能让一层薄薄的油膜保持完整无损呢?而且,任何能够经得起台风撕扯的油膜,不可能不对海洋生物造成潜在的危害。

逆向思维出淡定

就在大家对台风束手无策之时,以研究沙尘暴闻名的美国气象学家杰森·厄姆乔对台风研究提出一个新观点:科学家不要试图阻止或摧毁台风,而要以淡定的心理接受它,把研究方向调整到监测和预警机制上。研究出更严密完善的预警机制,是将台风灾害降至最低的唯一出路。况且,台风也有它存在的理由,就像沙尘暴一样,具有善恶两面性。

谁能想到,科罗拉多高原的肥沃土壤有一半来自莫哈维沙漠;谁能想到,加勒比和夏威夷群岛上表层土壤来自中亚,其中主要来自中国的沙漠;谁能想到,是撒哈拉的富含养分的尘土滋润了亚马逊流域,使它由草场变成了富饒的热带雨林;谁又能想到,黄沙冰晶核带有碱性,对防止亚洲多地酸雨的产生起着积极的中和作用。

厄姆乔认为,正是沙尘暴的“狰狞面孔”与“温柔内心”使自己联想到台风的两面性。冷静思考后,你会发现,正是台风带来的丰沛降水,极大地缓解了它出没之地的高温和干旱。比如像斯里兰卡、日本等岛国以及数量众多的沿海城市,每年都是依靠台风引发的暴雨补充淡水。在台风稀少的年份,他们便会面临严重的干旱,且因此造成的损失远大于台风带来的损失。

日本和印度的气象学家对杰森·厄姆乔的观点表示认同。日本气象厅专家中野博池说道:“如果没有台风,仅在亚洲就会导致上亿人的饮水困难。”

将台风比作降水神器一点都不为过。一次热带气旋经过,使位于非洲的留尼汪岛3天的降水量达到3240毫米。我国台湾省新寮地区3天的降雨量也曾达到创纪录的2749毫米。

对此,富于想象的人也许会脱口而出:当初的诺亚方舟很可能就是飘摇在台风酿成的汪洋中……