基于DEA-Malmquist的湘江流域城市群河流环境效率研究

2020-03-24胡振华龙婧宇

胡振华,龙婧宇

(中南大学商学院,湖南长沙 410083)

1 研究背景

经过改革开放40年来的发展,我国经济飞速增长,取得了举世瞩目的成就,但由于前期发展方式粗放,我国以能源的高投入、资源的高消耗以及环境的高污染为经济增长的支撑点,付出了巨大的资源与环境代价,其中水生态的恶化制约了经济发展,因此,通过提升水资源环境效率来实现绿色发展具有必要性和现实意义。我国七大水系中,长江干流总体良好,但支流地区如湘江、黄浦江等污染严重并逐步恶化,因而研究干支流水系及其流域的生态环境情况,有利于探寻促进流域绿色治理的有效途径。

湘江属长江流域洞庭湖水系,为长江二级干流,全长856 km,流域面积达9.23万km2。其发源于广西壮族自治区,在湖南省境内的主干河流自永州依次流经衡阳、株洲、湘潭、长沙,注入洞庭湖,支流流经娄底、郴州,主要涵盖7座城市,主要支流为潇水、春陵水、蒸水、耒水、洣水,渌水、浏阳河。其中,潇水自永州注入干流;春陵水、蒸水、洣水从衡阳注入干流;渌水从株洲注入干流;浏阳河从长沙注入干流。郴州与娄底最为特殊,区域内仅支流流经,其中耒水发源于郴州,流经衡阳汇入干流;涟水发源于娄底,流经湘潭汇入干流。湘江流域占湖南省行政区域面积的43.57%,常住人口占全省人口的52.56%,流域生产总值占全省生产总值的68.78%(2017年),是湖南省布局重点产业、推动区域发展的核心地带。但同时,湘江干支流污染问题不容小觑,据2017年湘江流域水质检测站点数据显示,只有0.2%的监测点水质为I类,超过16%的监测点水质为Ⅲ类以下,可见,湘江水质亟待改善。湖南省“十三五”规划等政策文件明确了节能减排目标,环境规制十分严格。在此背景下,通过分析湘江流域城市群的要素投入与产出情况,来研究制约片区经济增长与环境保护的影响因素,为湘江流域在资源约束、能源制约、环境规制的重重重压下探寻一条绿色发展道路具有重要现实意义。

近年来,由于环境问题受到广泛关注,环境效率评价成为研究热点。通过查阅相关文献发现,数据包络分析方法(date envelopment analysis, DEA)是环境领域主要的效率测度方法[1],因其无须提前设定生产函数形式、不受变量量纲影响等优点而大量应用于包含环境因素的地区、行业或单位的经济生产效率评价中,如Hoang等[2]测度了经合组织(OECD)30个国家农业的环境生态效率;冯晨鹏等[3]基于零和收益DEA,结合多种非期望产出测算了我国30个省份的环境效率;蔡火娣[4]运用非径向SBM模型测度了省域碳排放效率,发现在MLPI指标分解下技术进步是生产率增长的主导因素。

河流和水资源是生态环境的重要部分,现有的环境效率文献中对水环境的评价主要包括两类:第一类是基于水资源利用效率的评价,如马剑锋等[5]以水资源稀缺引起的环境问题研究了农业全局用水效率的空间效应和空间关联度;唐志鹏[6]测度了2000—2015年我国省际环境效率,对各投入和产出指标的效率优劣进行了排序分析;陈关聚等[7]利用随机前沿分析对我国省际工业企业的全要素水资源使用效率进行了度量。第二类是引入了“坏产出”概念的水资源环境效率研究,即从生产单元的角度考虑生产过程中的污染物排放对水资源的影响,如俞雅乖等[8]将化学需氧量(COD)和氨氮排放量加入到我国30个省份的水资源效率评价中,发现大部分地区的水资源效率低下;丁绪辉等[9]将我国各省份的废水排放量作为环境污染产出纳入到超效率SBM模型中,发现各地区水资源利用效率均有不同程度上升;王有森等[10]通过将工业系统结构细分为用水和治理阶段,运用两阶段模型综合评价了我国30个省份的工业系统用水效率。除去以上两类水资源效率研究的文献,部分研究将水污染处理为非期望的环境污染产出,如Li等[11]研究了我国29个省份的环境效率,以工业废气、废水和废渣排放量为污染产出,考虑了包括水资源在内的因素对生态环境造成的影响;Chen等[12]也以废水排放作为环境污染指标衡量了我国省域环境效率。

现有文献对水资源效率的研究主要集中在水资源利用和污染废水排放治理效果上,且都从生产单元角度通过资源消耗或污染排放来衡量环境效率,难以真实反映水资源的污染情况,所以本文在处理环境影响指标时提供一种基于生态环境实际状况的新视角,采用河流的实际水质情况反映生产单元的真实环境产出。本文以湘江流域城市群为研究对象,考虑河流的流动性及城市群的整体性,同时由于对下游城市河流环境测度不能忽视上游城市对水质的影响,所以创新性地将上游城市的污染产出作为下游城市的非期望投入来衡量该城市对片区内流经河流的影响程度,并细化至衡量具体区域对特定河流的保护或破坏作用,强调流域综合开发治理的连贯性,避免将城市群割裂开来,进而有效反映被评价城市对河流环境的实际影响。本文采用包含非期望投入及非期望产出的DEA模型进行效率评价。由于DEA评价方法只能基于截面数据进行分析,所以本文基于该模型采用Global Malmquist指数(GMI)进行面板数据的分析,并且GMI的分解特性可以为环境效率提供更为细致的后续分析。

2 研究方法与数据说明

由于传统的CCR、BCC及其拓展模型仅考虑无效率程度的比例改进[13],忽视了投入产出变量的松弛问题,导致在效率度量上存在偏差,Cooper等[14]提出了RAM(range adjusted measure)模型,用松弛改进的平均比例来反映无效率程度。考虑到产出并非全部有利,An等[15]、Liu等[16]的研究将非期望产出引入RAM模型中。

2.1 研究模型

2.1.1 传统的 RAM-Undesirable模型

基于此变量矩阵,生产可能集(PPS)

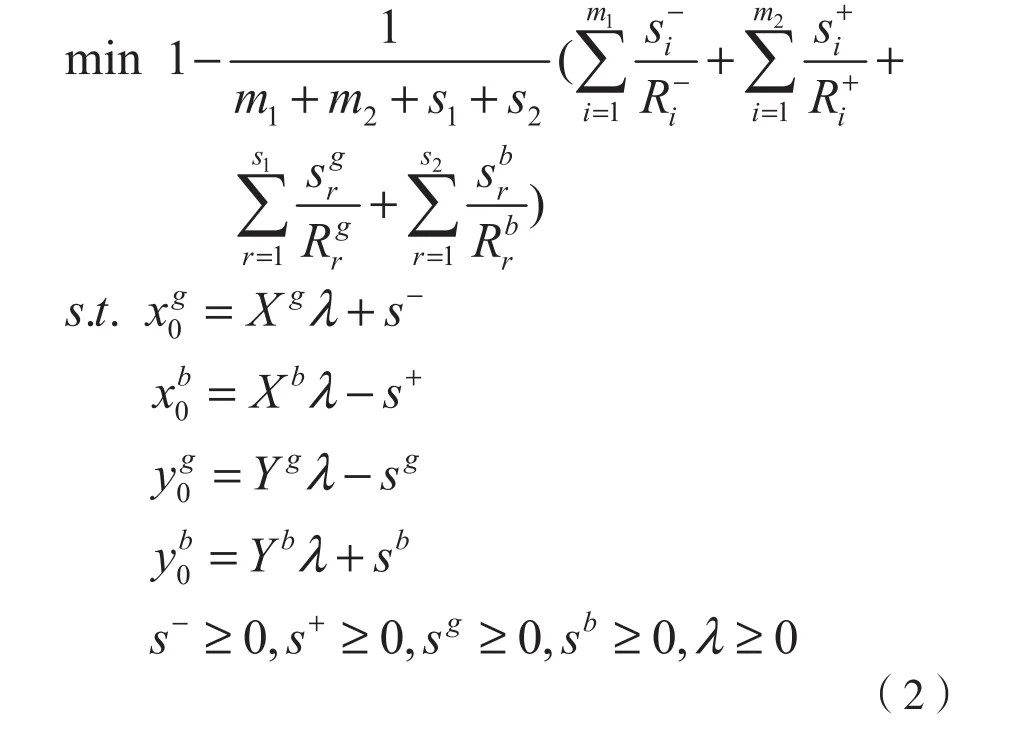

加入非期望产出后,用于测量DMU0的效率的RAM-Undesirable模型1表示如下:

该传统模型引入并解决了非期望产出的影响。然而,生产系统中的投入也可以分为期望投入和非期望投入[17]。关于期望投入和非期望投入的定义是:如果投入的增加不会减少期望产出,那么它就是期望投入;否则,它就是非期望投入。在本文中,上游河流的污染水质为下游城市的非期望投入。本文在进行环境效率评价时把城市群看作一个整体,研究其各组成部分的作用,所以需要考虑上下游城市环境行为的相互影响,显然,模型1只考虑了非期望产出因素松弛变量变化对效率评价的影响,并不能反映非期望投入因素的影响过程,不适用于考虑非期望投入的情况,故本文对传统模型进行改进,在目标函数中加入非期望投入变量,衡量非期望投入-产出要素对效率的共同影响。

2.1.2 改进的RAM-Undesirable模型

其他变量的定义与前述模型相同,根据期望(非期望)投入的定义,我们将上游城市的污染产出视为下游城市的非期望投入,用以测度城市对区域内河流的污染或者治理情况以及上下游城市间的环境表现。在此,假定每个DMU具有4类投入和产出变量,即期望投入非期望投入期望产出和非期望产出,生产可能集PPS可以被定义为:加入非期望投入后,用于测量DMU0的效率的改进的RAM-Undesirable模型2表示如下:

2.2 Global Malmquist指数

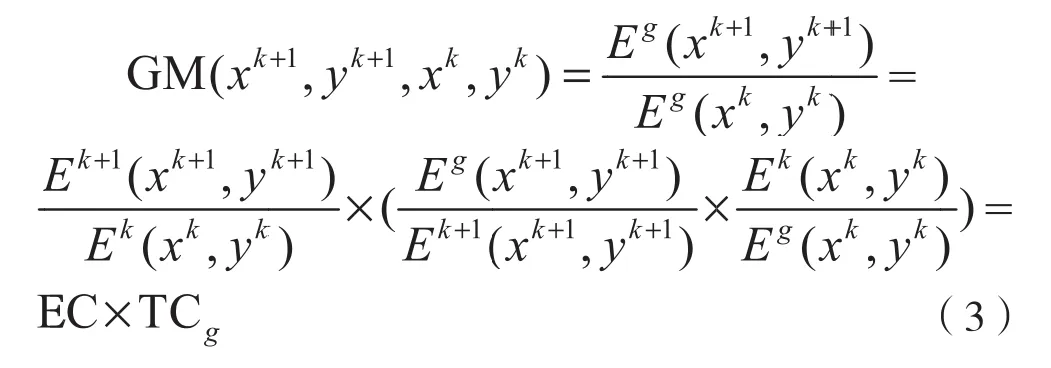

Färe等[18]构建了基于 DEA 的 Malmquist生产率指数(MI)用以测量DMU在连续两个学习期之间的性能变化,这种基于面板数据的全要素生产率测算方法具有分解特性,便于测算和归因决策单元在时间维度上的动态变化。然而,Pastor等[19]指出传统MI具有线性不可行性的问题,故将所有时期内的DMU数据包括在PPS之内,进而提出Global Malmquist指数(GMI)。采用GMI可以有效解决线性不可行性的问题,所以本文在改进的RAMUndesirable模型基础上采用GMI来衡量城市绿色发展效率的变化情况。

GMI反映经济社会活动中各种资源技术效率的动态变化情况和趋势,用以客观衡量效率变化(efficient change,EC)、技术变化(technological change,TC)与环境效率之间的关系。其中:EC是技术效率变化指数,即DMU利用现有生产技术的情况,表示无效DMU(效率值小于1)与有效DMU(效率值等于1)相比的投入产出比例变化情况,若EC>1,则代表DMU逐步趋近生产前沿面,反之则表示现有技术水平利用程度不高;TC为生产技术变化指数,反映被评价对象整体的生产技术进步情况,体现为生产前沿面的移动,若TC>1,则代表生产前沿面前移、技术进步,反之则技术退步。

2.3 指标选择与数据来源

基于上述改进的RAM-Undesirable模型,本文以湘江流域的7座城市为研究对象,测度其2010—2016年的河流环境效率。因一个城市可能有多条河流经过,故依次定义为DMUk(k=1,2,…,15)。传统的环境效率评价文献在投入、产出指标选择方面一般选择经济投入、劳动力投入、能源投入、经济产出及环境产出指标[20-22]。本文在总结和参考现有文献的基础上,结合湘江流域环境治理情况,选取指标如图1所示。期望投入主要包括资本、劳动力和能源。其中资本投入用各城市的固定资产投资额衡量,反映城市综合投资情况;劳动力投入用年末在岗职工人数衡量,体现参与城市建设的劳动力情况;能源投入用规模以上工业企业综合能源消耗量衡量,反映能源消耗对城市发展作用情况;期望产出为地区生产总值,衡量地区发展水平。对于非期望投入/产出指标,用上游/下游城市的水质表现来反映,体现城市对河流环境造成的实际影响。在DEA方法中,DMU个数应大于投入产出变量个数和的两倍才能合理区分各DMU的效率水平,故本文对水质监测站监测的8项环境指标(pH值、溶氧量、高锰酸盐指数和氨氮、铅、总磷、砷、镉的浓度)进行综合。

图1 湘江流域城市群河流环境效率评价的投入产出指标选取与数据说明

为避免人为设定带来的主观误差,本文采用熵值法进行求权。在信息论中,熵是不确定性的体现,熵值越大代表信息量越大,因此可以通过计算每个指标的熵值来判断各个指标对总体的影响程度,即得到权重和综合评价分值。假设代表第个被评价单元的第项指标,则熵值法求权重的具体步骤为:

每项环境指标的权重均可由此方法求得。综合评价指标通过加权求和得到:

3 实证分析与结果

3.1 河流环境效率测度分析

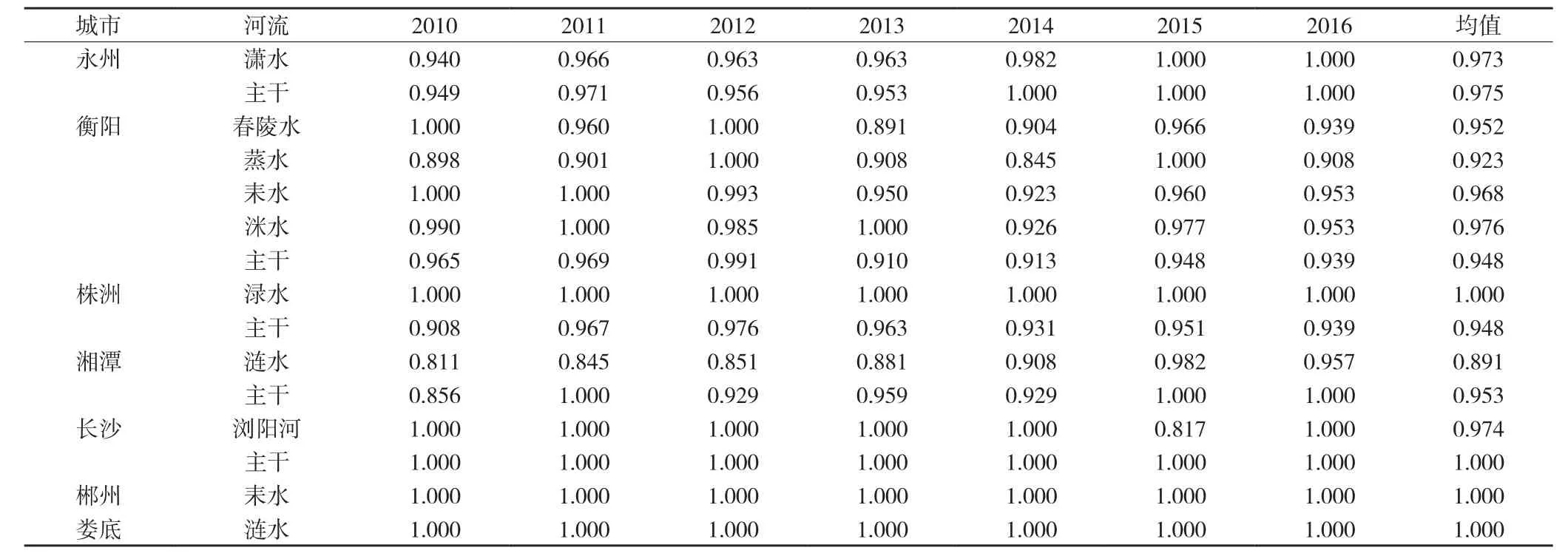

按照模型2,利用MATLAB 2016a软件对2010—2016年样本城市的面板数据进行分析,计算出在考虑非期望投入情况下RAM-Undesirable模型的河流环境效率值,如表1所示。

表1 2010—2016年湘江流域7市15条河流环境效率

3.1.1 总体环境效率分析

从表1中可以看到,2010—2016年各城市的河流环境效率呈现相对稳定水平并逐步改善趋势。首先,从城市角度来看,在整个观测期内都处于有效状态的为郴州和娄底,由于其区域面积不大且流域内无湘江干流流经,所以城市生活和工业生产造成的污染少,同时受到上游城市水污染的影响也小,因而河流环境效率高。其次,从河流角度来看,其环境表现也具有规律,株洲的渌水、长沙的干流、郴州的耒水和娄底的涟水一直处于生产前沿面上,效率值均为1。其中,由于耒水上建设有东江水电站,促进了郴州水资源的开发利用,增强了区域经济实力,但水电站的蓄水发电功能导致水体流动性减弱,使水体降解污染物能力降低,因而工业废水大量注入导致污染负荷比增加,所以郴州市政府在前期建设阶段尤为注重环境影响预测与评估,尽量降低水电站建设的负面影响,并且在治理阶段加强水资源管理、水环境整治,从而对耒水及其流域进行了高效治理与保护,所以在观测期内耒水一直为被参照对象。再者,环境表现较差的城市和河流也保持相对固定,如衡阳、湘潭以及株洲的主干等都保持了观测期内大部分或全部时期无效,年均环境效率分别为0.953、0.922、0.947,拉低了城市的河流环境效率水平,主要因为这3个城市人口众多且工业发展迅速,污染物破坏了当地环境,所以环境表现差,因此应重点改善相应区域。最后,对于一个城市而言,其区域内不同河流的表现也可能截然相反。以株洲为例,该城市的渌水连续6年处于最优状态,而其湘江主干河流却是区域内最低水平,其中2010年的河流环境效率值最低为0.908,随后有所好转,但至2014年又逐步下降至2016年的0.938。

3.1.2 区域环境效率分析

综合来看,对于某个城市的水环境效率评价,单纯以某一条河流的表现为主很有可能会得到截然不同的结果,从实际情况来看也非常不合理,所以我们以衡阳为例,研究其区域内5条河流的水环境表现。如图2所示,5条河流的环境表现较为多样:春陵水和主干虽然在各年度效率相近,但是相互之间并没有稳定的优劣之分,在观测期内的效率交替排序,年均效率分别为0.951、0.947,并无明显的上升或下降空间;耒水的环境效率2010—2011年有效,2012—2016年无效率,表现出退步的趋势,通过比较2011和2012年的数据发现,2012年耒水在衡阳境内受到较大污染,导致当期效率为0.992,无效;蒸水的环境效率2012和2015年度是有效的,其余年度大都以最差效率排名垫底,最低为2010年的0.877,总体上其整个观测期内的平均效率仍为最差;洣水的表现与其他河流最为不同,在2010—2013年度的效率变化趋势明显,与其他河流相反,效率值分别为0.990、1.000、0.985、1.000,而衡阳整体为0.970、0.965、0.993、0.931,通过观察数据发现洣水各年度指标数据相对稳定,前期相对于其他河流的效率排名波动主要来源于其他河流的情况变化,即洣水的排名较高转向较低时,并不来自洣水环境的恶化而是反映其他河流的环境效率在逐步提升。由此可见,对衡阳河流环境效率的评价无论基于哪条河流都会造成失真,所以城市的环境效率评价需要综合各条河流的情况。虽然5条河流的表现各不相同,但是自2013年起,5条河流的效率变化趋势趋于一致,随后4年的效率均值分别为0.931、0.902、0.970、0.938,说明衡阳的经济生产活动对区域内河流的影响程度开始逐年稳定,政府对河流的环境治理开始均衡,但是蒸水效率的“跃迁”表现表明河流环境的均衡治理依然需要改进。

图2 2010—2016年衡阳市5条河流的环境效率

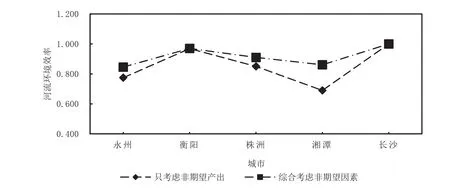

3.1.3 模型对比环境效率分析

湘江干流依次流经永州、衡阳、株洲、湘潭和长沙5座城市,5座城市的环境表现共同影响干流水质;同时上游城市对河流的作用直接反映在下游的流入水质中,即下游的环境表现还包含了上游的残余影响,然而传统的环境效率评价在此情况下只考虑河水的污染输出而不考虑流入水质的差异,因此我们采用模型1计算只考虑下游河流非期望产出的城市效率,采用模型2计算同时考虑上下游河流污染的综合效率,通过对比分析来研究引入非期望投入变量的影响。如图3所示,通过对比模型1和模型2的结果,可以发现只考虑非期望产出的普遍效率更低、主干河流表现为有效的城市更少以及各上下游城市之间的效率差距更大。其中,模型1中效率最低的为永州,仅为0.522,约为综合模型2效率均值的75%。这些结果主要反映出:

(1)只考虑下游水质污染的环境评价结果存在一定误差,忽略了河流的流动性以及河流水质在各个城市的初始表现本就存在差异,夸大了河流流出城市对区域内河流环境的影响,并没有结合河流流入城市的河流水质,从而消除上下游水质差异的滞后性。

(2)河流环境效率有效城市少意味着效率无效城市更多,需要改进的总量更大,并且提供给效率无效城市参照改进的城市更为单一,这增加了地方政府治理河流环境的工作量,加大了资源的消耗,同时也造成需要改进的城市参照空间更小。

(3)同时考虑上下游河流污染投入产出的效率结果表明上下游城市的河流环境效率差距更小,前者差值为0.477,而后者仅为0.303,这也印证了前述的第一点,即考虑城市上游河流环境可以揭示出本城市对河流的实际影响,对于只考虑下游水质时由于下游水质差而导致环境效率低下的城市,在加入上游水质指标时消除了由河流流动带来的初始污染流入影响,从而使其环境效率得到一定提升;反之,一些原本下游水质较好的河流环境高效率城市在消除效应的影响下,环境效率有一定程度的下降。

图3 2010—2016年湘江干流上下游城市河流环境效率对比

3.2 Global Malmquist指数分析

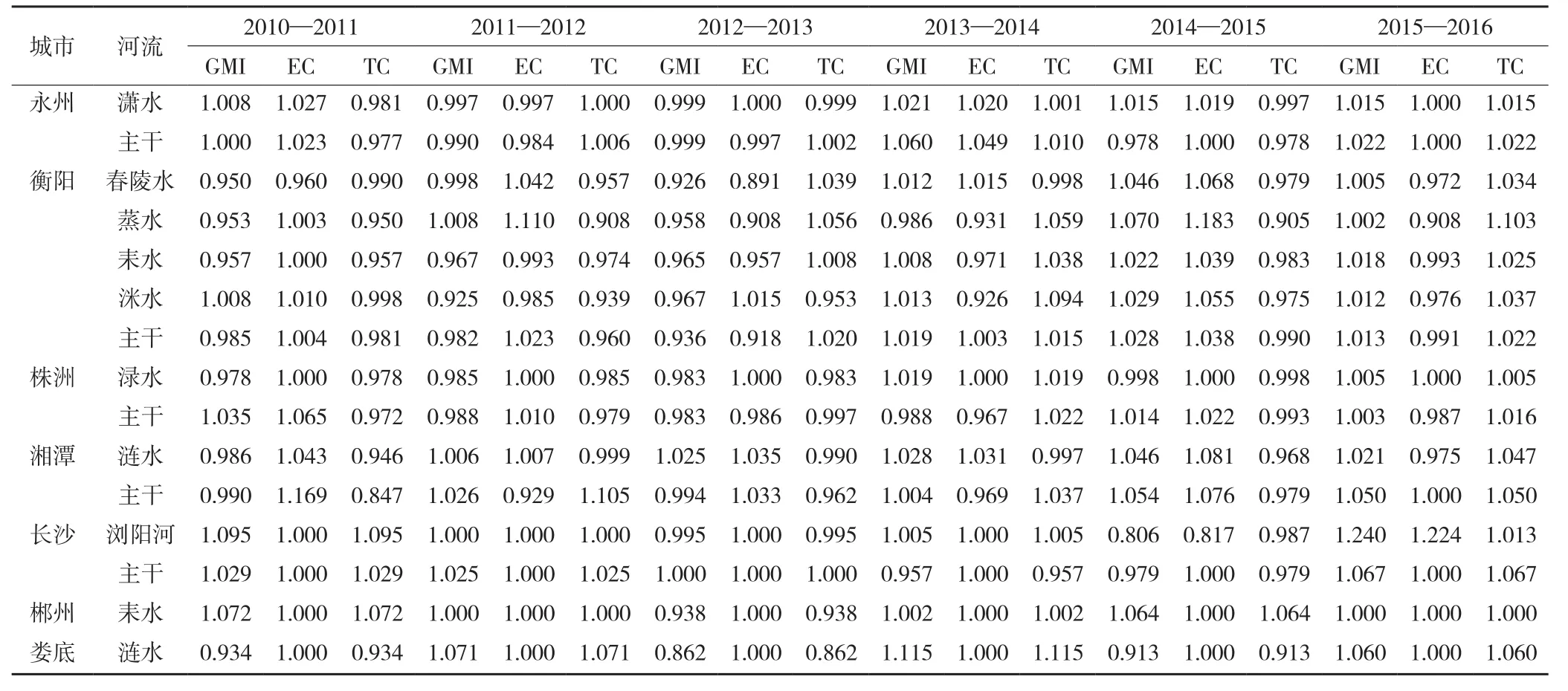

利用全要素生产率指数对面板数据的分析可以展示时间维度上各个城市和河流的生产率变化情况,并利用GMI指数的特性进一步分解为效率变化和技术水平变化两个部分,基于前述GMI模型对2010—2016年中3个跨度的面板数据进行分析,得到全要素生产率、效率变化、技术变化指数情况如表2所示。

表2 2010—2016年湘江流域城市群全要素生产率、效率变化及技术变化

3.2.1 GMI全局分析

结合表2有以下发现:

(1)总体来看,大部分河流包含环境因素的全要素生产率呈现增长趋势,由2010年的0.998增长至2016年的1.035。如衡阳的5条河流2010—2011年从只有1条的生产率进步到2015—2016年所有河流均表现进步;所有河流2010—2011年从只有5条表现进步逐渐发展到2015—2016年全部表现进步。结合GMI分解的EC与TC部分可以发现,全要素生产率小于1的主要原因并不总是来自于单一方面,这表明政府在河流环境治理过程中需因地制宜,有针对性地提高管理水平或创新环保技术。实际上,每条河流的全要素生产率取决于环境和经济因素。由于衡阳市2014年资本投资激增,导致随后两年技术效率变化大幅提高,全要素生产率由1.010增长为1.039,然而决策单元自身技术效率变化的下降在一定程度上抵消了技术改进对生产率的促进作用,因此政府对生产率的改进需要同时兼顾资源管理效率与生产技术水平。

(2)对TC和EC进行综合观察发现,大部分河流的TC和EC具有互补的现象,即EC在2010—2011年、2011—2012年、2014—2015年总体表现进步,最高达1.169 0,TC则在在对应年份表现退步而在其余年份表现进步,相对应最低为0.846 7,说明了环境背景和治理手段在不同年份侧重点的差异对各地区相同年份产生了相似的影响;同时,治理模式表现偏向性导致了资源配置和技术水平不能同步发展进步。因此,各区域在包含环境因素的经济发展模式下,应对于经济资源、社会资源和环境资源的协调管理逐步改善。

(3)对TC进行观察发现,相同城市河流的TC部分具有相同的进步或退步表现,如最低区间为2014—2015年的0.979,最高为2015—2016年的1.035,说明同地区河流在同一时期受到相似的环境规制的影响;此外,大部分河流的TC部分上升趋势并不稳定,表明各区域对环境技术的管理远没有达到成熟的阶段,在新增的碳减排等环境约束下没有找到稳定的提升生产有效前沿面的措施。

整体来看,EC部分虽然没有稳定的进步趋势,但是结合表2中的数据可以看到,大部分地区的环境效率较高,在管理效率方面的最大改进空间不大,而TC部分则上限较高,因此提升环境技术水平对于湘江流域城市群整体的生产率表现具有重要作用。

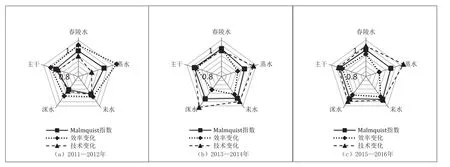

3.2.2 GMI区域分析

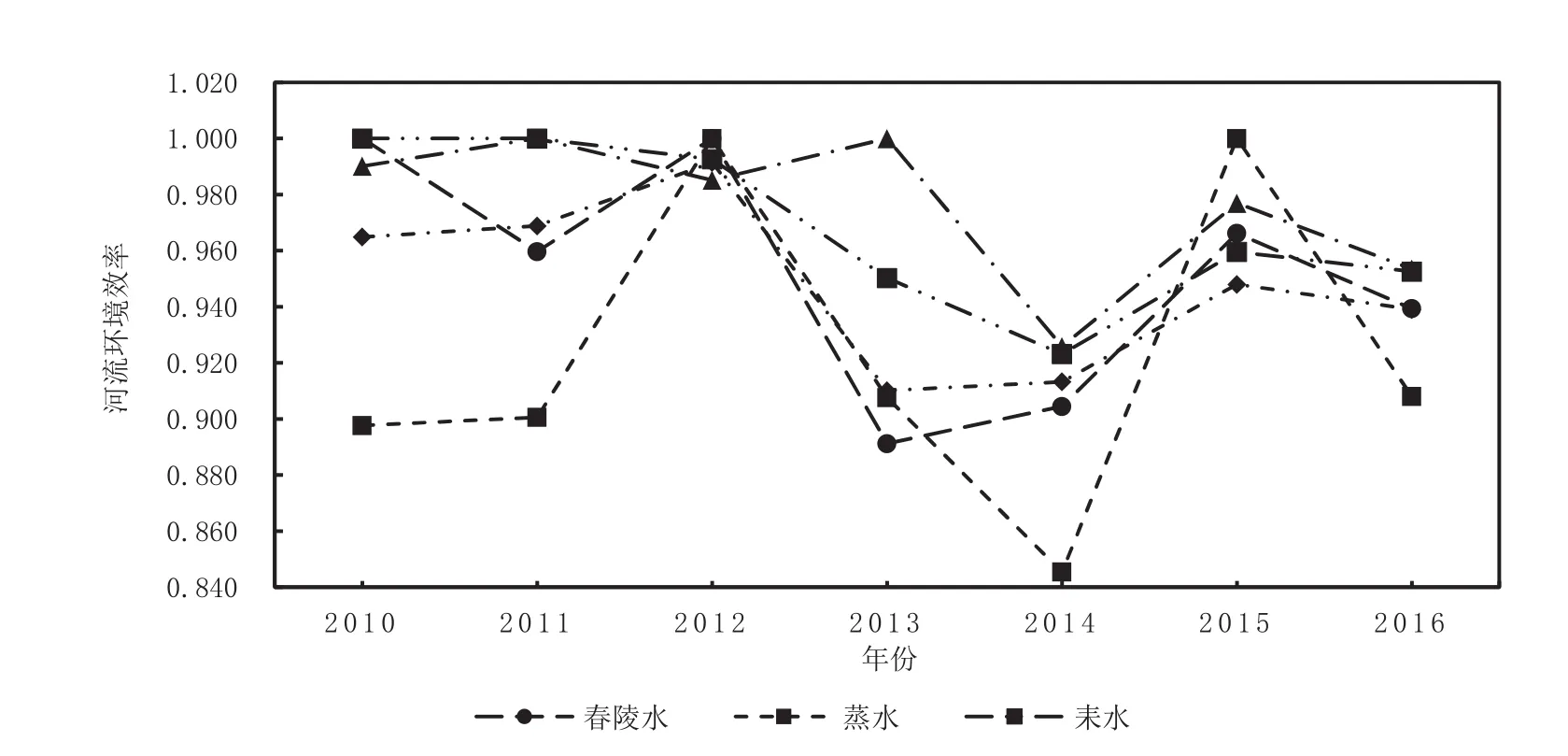

同一城市不同河流的全要素生产率变化及其分解结果各不相同,体现了河流的差异性以及在治理上的管理和技术的差距,因此我们以衡阳市的5条河流为例,间隔2年取3个时间跨度分析其GMI、EC和TC的变化情况,如图4所示。

图4 2011—2016年衡阳“一江四水”GMI、EC和TC变化情况

结合表2和图4可以发现:

(1)从整体上来看,各条河流的GMI呈波浪式向前,2010—2013年间变化幅度大且河流表现迥异,其中洣水较为反常,2012—2013年处于最低点为0.925,而其余2个阶段处于最高,分别为1.008、0.967,与其他4条河流呈相反变化的表现,但2013年以后为同步向好变化趋势,整体由0.926提升至1.000,这也与前述衡阳河流的环境效率情况相吻合。结合经济和环境数据来看,衡阳市“十二五”规划实施的生态保护和修复初显成效,以“一江四水”为脉络的自然生态安全圈逐步建立,加强了流域的水环境综合治理。

(2)从EC和TC的变化趋势来看,各河流的技术水平不断提升,而管理水平出现一定程度的下降。2011—2012年,大部分河流的效率变化EC>1,表示河流自身的技术水平取得了进步,分别为1.042、1.110、0.993、0.985、1.023,是GMI提高的主导因素;但技术变化TC均小于1,分别为0.957、0.908、0.974、0.939、0.959,说明在此阶段对包含环境因素的资源管理更为重视,而对生产技术的管理尚不成熟。2013—2016年,衡阳市政府侧重提升技术水平,TC部分进步显著,分别由0.998、1.059、1.04、1.094、1.015提 升 至 1.034、1.104、1.026、1.037、1.022;然而EC部分有所下滑,分别由1.015、0.932、0.972、0.926、1.004下降至0.972、0.908、0.993、0.976、0.991。

(3)EC与TC共同决定GMI,因此管理效率与技术水平需要兼顾,TC改进以EC递减为代价是不可取的。综合表2发现,大部分河流的环境效率处于较高水平,EC部分变化幅度较小,且改进空间不大,因此地方政府可以在保证环境效率稳定不降的同时适当降低对EC的要求,将资源投入到具有更大改进空间的环境技术部分。

4 结论和政策建议

湘江流域是湖南省经济最发达、人口最稠密的地区,对湘江流域经济建设、能源节约和环境保护的综合环境评价有利于实现湖南省的绿色发展。考虑到传统的环境效率评价方法仅以污染物的排放衡量城市行为的环境影响,而湘江流域的城市具有明显的上下游关系且河流具有流动性,并且下游城市的环境表现还受到上游城市环境治理的影响,所以本文将上游城市的污染产出作为下游城市的非期望投入纳入到评价体系中,通过改进的RAMUndesirable模型和Global-Malmquist指数来测算2010—2016年湘江流域7座城市15条河流的水环境效率及全要素生产率情况。评价结果发现:

(1)各城市的河流环境效率相对稳定且逐步改善,年均绿色发展效率由2010年的0.954增长至2016年的0.973。其中,娄底和郴州作为二级城市但是较长株潭等中心城市的环境表现更好,长期处于生产前沿面上,成为其他决策单元的参照基准;区域内河流差异明显,衡阳境内5条河流的环境表现迥异。所以对一个城市的河流环境评价应综合衡量,并保持治理的均衡性与连续性。

(2)河流的环境效率受流经城市的共同影响。考虑上游城市河流污染能更准确地体现本区域对河流的实际影响,引入非期望投入能消除河流流动性及初时水质差异造成的误差,从而真实评价河流的环境效率;通过综合考虑非期望投入和产出可以发现处在生产前沿面上的城市变多,从而河流环境效率无效城市的参照空间更大且改进路线更高效,使管理部门能减少工作量以致力于提升技术水平。

(3)由Global-Malmquist指数可知,大多数观测点的全要素生产率波动幅度大且同一城市的河流具有一致性。GMI包括效率变化(EC)和技术变化(TC)部分,EC与TC具有互补的现象,而基于大部分地区较高环境效率值,说明政府对经济和环境资源的协调管理逐步到位,同时对于效率的改进空间较小;而相同河流具有TC稳定性不高的相似表现,且具有较大的改进空间,所以在相同的环境规制作用效果下应提升环境技术水平。

以上发现可以为湘江流域的城市发展提供参考。基于以上发现,本文具体政策建议如下:

(1)二级城市如郴州和娄底的良好表现意味着资源能更加充分利用,以较少的资源浪费和污染排放来产生更多的经济效益,因此,应加大该地的资源投入;同时,中心城市的环境效率及生产率表现较差,因此需要高度重视环境问题,推进产业转型升级,打造两型社会。

(2)同一个城市不同河流环境表现的差异性表明各条河流面临的环境问题也大相径庭,因此,城市在对境内河流的治理上不仅需要宏观的环境政策,还需要更具针对性的片区治理细则,以平衡同一城市河流的可持续发展。

(3)对城市的绿色发展评价应该基于其对生态环境的实际影响,而不能单纯采用统一指标,不同生态环境对于相同污染量的耐受点不同从而受到的影响也不同,因此对各城市内基于河流、空气和土壤等环境的绿色发展评价应该更加侧重实际。

(4)环境约束与规制下的技术水平主导了大部分城市的生产率变化,且同一城市的河流的技术水平变化具有相似变化趋势,所以地方政府的治理措施应侧重于环境技术的提升,积极促进境内不同河流治理部门之间的相互学习。