古希腊世界图式的转变和地理学的兴起

2020-03-24鲁博林

鲁博林

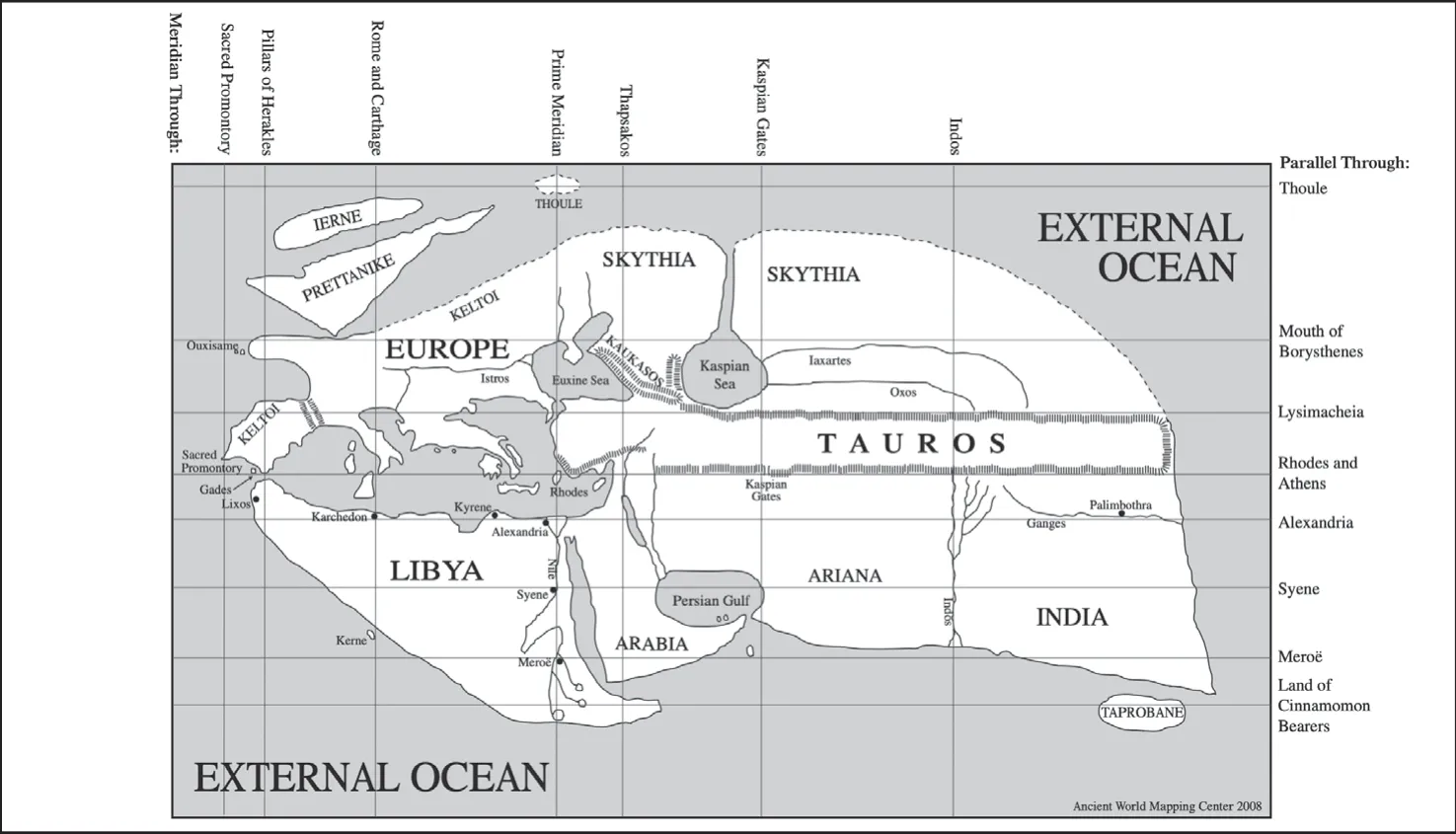

提起西方古代地理学,人们常常想到的是埃拉托色尼、斯特拉波等古希腊地学的标志性人物,而地理学(geography)一词,概念的源头也在古希腊语中——其原意就是指对大地的描绘。在现代学科范式尚未形成的古代世界,凡以大地作为描绘对象或主题的知识门类,往往被国内学界通称为“地学”。不同的文明尽管知识形态各异,但都有对大地的描绘,因而都诞生了各自的“地学”。古希腊也不例外,从希罗多德对异域的风土人情描摹,到斯特拉波依帝国行省的分类记述,构成了古希腊地学一条重要的线索。然而古希腊地学的独特之处在于,它还形成了一套以地球观念为基础、依靠几何方法绘制大地的知识谱系,在描述性的地学传统外自成一体——这就是本文探讨的古希腊的“地理学”。

诚然,在科学史的大部分语境中,广义上的“地理学”和“地学”是不必做出区分的。本文旨在强调古希腊地理学区别于其它文明古代地学的特殊之处,即其使用几何方法描绘大地的独特实践。在一定程度上,厘清古希腊地理学的起源和发展脉络,既有助于揭示古代西方数学和科学史的独特面貌,也能让我们更深入地理解科学起源背后的世界观念。从这一意义上说,地理学就是进入西方文明的一把关键“钥匙”。然而目前,国内地理史学界对古代西方地理学的关注仍较少,科学史方面的论述虽多,但往往偏重于天文学、物理学方面。相比之下,国外学界对古希腊地理学的研究成果颇丰。对于古希腊地球观念的兴起、早期圆形地图概况,如大卫·伍德沃德(David Woodward)、詹姆斯·罗姆(James Romm)等史家已有相当的论述。对埃拉托色尼等古代地理学家的专门研究,也诞生了诸多评注、编译版本。这也是本文展开论述的基础。

本文的创新之处在于,将西方古代的地理制图放入世界图式和观念转变的大背景中,借由这一范式转换的过程,阐明古代地理学是如何发生的。纵览古希腊地理学(Geo-Graph,本意即是对大地的描绘)的演变史,“地理学”和“制图学”具有千丝万缕的关联。事实上,部分现代学者的确将譬如托勒密《地理学》中的geography 一词直接翻译为“世界制图学”(world cartography)①在托勒密《地理学》最新的英译本中,译者伦纳特·伯格伦(J.Lennart Berggren)和亚历山大·琼斯(Alexander Jones)将geography 翻译为“世界制图学”,而与译为“区域制图学”的词汇chorography相对举。([1],p.94)。由这一前提出发,古希腊的地学一开始并不就是“地理学”。在地球和几何观念确立之前,古代希腊和世界大多数文明一样,曾将大地视作一个平面。由平面上的圆形大地,到球面上的已知世界,古希腊的世界图式经历了一场根本性的、结构性的转变。这一转变不仅在方法论的意义上让几何学搭建的世界框架变得合法,也赋予了古希腊人一种独特的视角,使得他们对大地的描绘能超越有限的经验,将之纳入更为宏大的宇宙图景之中。与之相伴随的,正是古希腊意义上的地理学的兴起。

一 古希腊的“圆形世界”

1.希腊早期的圆形地图(Ges Periodos)

古希腊早期对世界整体的描绘,即世界图式,是古人基于特有的世界观念而形成的关于形状、大小、方位的图像化呈现①“图式”一词仍从其古希腊的语源上进行定义。斯特拉波曾形容欧多克斯精于绘图和纬度测量,其中“图形”一词就用σχημάτων 来表示。([2],p.240)。图式不只是观念的产物,也会反过来影响对观念的认知,两者关系异常紧密。库恩认为,概念之图式(conceptual scheme)提供了一种框架或模型,其中零散的经验知识被整合为一体,且能产生出原有体系之外的新知识[3]。具体到古希腊地理学的语境中,世界的图式通过地图呈现,即古希腊人对“人居世界”(oikoumene,)的绘制(该概念由亚里士多德最早提出,后逐渐等同于“已知世界”)[4,5]。由于年代久远,古希腊的地理绘图实物早已不存,尚余文献著述,如理论著作、史料转述等供研究者回顾。但一方面,古希腊的地学文学大多散佚,仅有后世通过引述文字拼凑成的断篇残简。另一方面,这一文献(literature)或文学传统在很大程度上,在相当长的时间里决定了古希腊地学的研究面貌。

西方地理史上一直有一种说法,即古希腊地学的祖师应当追溯到荷马(Homer),比如斯特拉波(Strabo)在他大部头的17 卷巨著《地理学》中,便用开篇的整卷为这位传说中的地理始祖申辩[6]。哈佛大学的地理史家普雷斯顿·詹姆斯也在其《地理学思想史》中指出,古希腊的地理学划分出两条传统:文学的和数学的。其中文学传统以荷马史诗、希罗多德(Herodotus)的《历史》著称([7],页23—29)。由此可见,古希腊早期的地学往往与自然哲学、游记文学、历史、神话叙事和方志作品纠缠不清。古希腊人对大地结构的基本概念,正是源于这种混杂的语境之中,这也使得今人一旦谈论“古代的地理学”,便难免落入“时代误置”(anachronism)的窘境([8],p.10)。早期的西方古代地学史研究,正是纠缠在浩如烟海的文献之中。不过在这纷繁的语境中,有一条线索与古代地理学范式的兴起息息相关,而且拥有较为清晰的传承脉络——即地理制图。近年来,地图及其理论所代表的世界图式愈来愈受重视,也构成了古希腊地理叙述的根基所在。

无论何种意义上,阿那克西曼德(Anaximander)都是古希腊制图学有名有姓的第一人。第欧根尼·拉尔修称他“首次描绘出山海的轮廓,并制作了一个天球(仪)”([9],p.61)。公元三世纪的地理学家阿伽塞美鲁(Agathemerus)也在其著作《地理概览》(A Sketch of Geography in Epitome)中认为,阿那克西曼德是“第一位尝试在木板(地图)上绘制出人居世界的人”([10],p.134)。斯特拉波称他“发表了第一幅地图”(γεογραφικον πινακα,geographikon pinaka)([6],p.23)。遗憾的是,无论是阿那克西曼德的世界地图(包括复制品),还是他对制图过程或地图的说明文字,均早已散佚。不过,还有一条线索可以提供给后人的是,根据10 世纪拜占庭编定的大型百科全书《苏达辞书》的记载,他的作品中的确有一本名为(或主题为)Ges Periodos(Γης περιοδος)。考虑到该词正是当时地图和游记的通用名,这很可能正是对其制图实践的记载①线上《苏达辞书》,见Suda On Line:Byzantine Lexicography,https://www.cs.uky.edu/~raphael/sol/solhtml/之“Anaximander”词条。。

这里我们有必要对古代希腊的“地图”做一简要的词源辨析。现在英语中表示地图的词“map”,其实来源于拉丁语的“mappa”,原意是布,这是当时制作世界地图常用的材料。但在古希腊,情况却有所不同,那时的地图通常是刻画在木板或石板上。这一媒介差异也决定了地图表达上的语言差异,比如,像刻画(scratch,希腊语的γραφω,即词缀-graph),板(tablet,希腊语的πιναξ,即pinax)等词,就常常伴随着文本中“地图”的表达。上文中引述的斯特拉波之语,包括其书名都含有地图之义。除了媒介属性,地图本身的性质还透过另一个词组表达出来,即Ges Periodos(或倒转词序写作Periodos Ges),如《苏达辞书》中所云阿那克西曼德之书名。

从本意上讲,Ges Periodos 为“circuit of the earth”。在当今学术界,其意义仍不十分明确:如果翻译成“环游大地”,可以理解成是通常意义上的“文学地理学”作品,我们在不同的场合也能看见“周游记”“环行记”等诸如此类的解释[11];它也可以翻译成“环形大地”,这多半指的古希腊早期盛行的一种圆形地图。事实上,两层意义很可能兼而有之,譬如亚里士多德就曾在不同场合指称过不同的含义(即就文字及地图而言)②譬如在《天象论》(Meteorology,362bl2)中,亚氏提及通常意义上的圆形“periodos”之荒谬,显然指的是地图。又,其于《政治学》(Politics,1262al9)中则以同一词汇代指“周游世界的行记”。([4],p.180;[12])。因此James Romm 等学者认为,Ges Periodos 旨在强调其涵盖范围的广阔,形式上则是灵活的([8],p.28)。故而在埃拉托色尼以前,古希腊对地图的指称往往都以Ges Periodos 的形式出现,不少地图集或制图理论也都以此命名。一个著名的例子来自赫卡泰(Hecataeus of Miletus),他被后来人视为描述地理学之父,其著作正是名为Periodos Ges③赫卡泰的大部分残篇都源自拜占庭的斯特凡努(Stephanus of Byzantium)的记录,且其中大部分只是一个地理名词列表,而根据斯特拉波和希罗多德的记载,其原著的体量可能更大。([13],p.212)。根据斯特拉波和希罗多德的记载,赫卡泰不止进行了大量广泛的记述,也绘制了一幅世界地图(图1)。

图1.根据赫卡泰的记述重建的世界地图[14]

地理史家伍德沃德认为,希腊早期出现的这类圆形地图,很大程度上反映了当时与地平说相应的“地圆”观念,而非地球观念。这种观念从荷马时代开始,便主导着古希腊人对世界的认识([10],p.135)。希罗多德的《历史》中曾提到,阿里斯泰格拉(Aristagoras of Miletus)前往雅典之际,就曾携带一块青铜图版,上面刻着的正是全世界的环形地图(Periodos)([15],p.51)。与“环形”或“圆形”相应的,则是特定的“圆心”和“圆周”。其中圆周指的往往是环绕着大地这座“孤岛”的巨型河流Oceanus,即赫西俄德所谓的“完满之河”(τελήεντος,)[16]以及荷马史诗中日升月落的源头[17]。早期的希腊地图,普遍将大地描绘为“大洋环绕的圆盘”,认为Oceanus 构成了已知世界在各个方向上的物理界限([8],p.12)。且因其为环形,即“以其尾汇入其源”,故而又是无始无终的(endless)[18]。同样的,大地的中心即圆心,往往被认为位于希腊的圣地德尔菲,这为德尔菲赢得了古代世界“大地之脐”(omphalos)的美誉,也在神学层面赋予了该几何中心以“力量之源”的崇高地位[19]。显然,球面上的世界既不会有圆心,也不会有圆周。在坚持“地平”这一观念上,早期的古希腊人似乎与世界各大文明并无二致。

然而即使在“地平”观念的内部,对于大地形状的描绘也始终存在着分歧。希罗多德就对古人始终将大地描绘为圆形表示不满。他曾在《历史》中略带嘲讽地说:“在这之前有多少人画过全世界的地图,但没有一个人有任何理论的根据,这一点在我看来,实在是可笑的。因为他们把世界画得像圆规画的那样圆,而四周则环绕着欧凯阿诺斯(Oceanus)的水流,同时他们把亚细亚和欧罗巴画成一样大小。”[20]希罗多德所指的正是上文提到的Ges Periodos。这也从反面证实了该世界图式在当时的盛行。尽管今天再难目睹阿那克西曼德或赫卡泰的地图原本,但对“圆形世界”观念却可获得较为确定的认知。

2.对圆形地图的修正与希腊中心观的延续

希罗多德的态度所反映的,其实是古希腊偏重于经验和实证的历史传统或方志传统(historian tradition)。这一传统在历史学家、博物学家中显著存在,其典型特征是坚持一种朴素的经验主义①此处所用“朴素”一词,也旨在同近代意义上包括一整套形而上学和认识论体系的经验主义相区别。。将“经验主义”置于古代世界似乎也有错置的嫌疑,但不可否认的是,对一手经验(historia)和共通经验的强调,始终未曾脱离古希腊的哲学实践。比如哲学史学者赫西(Edward Hussey)就将赫卡泰和克赛诺芬尼归入古代的经验主义或经验论传统[21]。也有学者认为,经验论从公元前3 世纪到公元3 世纪,构成了一条贯穿古希腊的思想线索,并与古代的医学、原子论和世界观念紧密相关[22,23]。具体到希罗多德的时代,流行的世界图式本来是为大洋所环绕的圆形(类圆)世界。但这一点从经验的角度却无法证明,像印度以东和欧洲以北,对希腊人而言都是尚未探明的处所。希罗多德反对依靠有限的地理材料绘制边界完整的世界地图,而认为理论应服从于实际的经历和体验。

如果说希罗多德在地图学上的贡献只是关于世界图式的寥寥数语,那么几乎同时代的德谟克利特(Democritus)则身体力行了一种改良的制图方式。这位以原子论著称的哲学家,其实也是相当博学的多面手。据第欧根尼·拉尔修的记载,他的著作卷帙浩繁,遍布伦理学、自然哲学、数学、音乐和宇宙论等领域。其中一本名为《地理学》(Γεωγραφιη,即Geography)的作品被归入了数学领域,应是他的制图学代表作。根据后世的记载,德谟克利特描绘了一幅椭圆的世界地图,其长度是宽度的1.5 倍(即最长纬线距离为最长经线距离的1.5 倍)([24],p.146)这对于长期占据制图主流的圆形地图来说,的确是一次挑战和颠覆。正因如此,斯特拉波才会如此重视德谟克利特作为地理制图学家的地位,以至于将他和欧多克斯、狄凯阿科斯、埃福罗斯并列作为赫卡泰之后,埃拉托色尼之前最重要的四位地理制图学先驱([6],p.3)。

除此之外,柏拉图的学生欧多克斯(Eudoxus)也有制图学方面的专著(同样名为Periodos Ges),斯特拉波称其为图形(σχημάτων)和纬度(κλιμάτων)方面的权威。由图形(σχημάτων,scheme)一词及整个古希腊的命名传统可知,欧多克斯的原文有地图的绘制内容。阿伽塞美鲁称其将世界的长宽比例调整到了2:1;而纬度(即klimata,κλιμάτων)概念的确立,为后来纬度计量奠定了基础①源出自阿伽塞梅鲁(Agathemeros)的著作 Prologue 1.2.转引自Roller,D.W..Eratosthenes' Geography.([24],p.146)。亚里士多德的学生狄凯阿科斯(Dicaearchus of Messana)在同名论著Periodos Ges中绘制了一张人居世界的地图,并且和德谟克利特一样,将长宽比设置为1.5:1。此外,他还用两条相互垂直的线将世界沿东西、南北方向各自两分。后世学者将这一划分方式称为diaphragma,意为“横断”([10],p.152),其中罗德岛成为两条平分线的焦点,因而成为地图绘制中新的中心点。这一做法逐渐沉淀为某种传统,在此后埃拉托色尼、托勒密的地理学论述中延续下来。

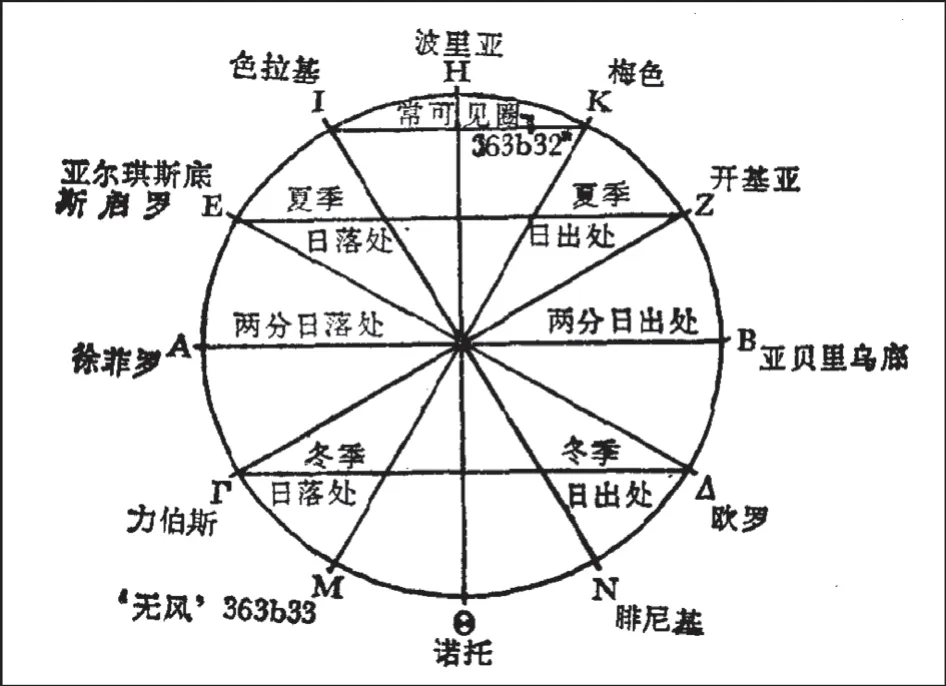

对圆形地图的修正不仅体现为世界图式尺寸长宽比例的调整,也体现在地图内容的变化上。当世界地图不断在东西方向上扩展,变得越来越长,希腊也面临着失去“世界中心”的危险。在公元前4 世纪,历史学家埃福罗斯(Ephoros)提出了一种新的地理位置划分方式,将人居的世界分为四个方位:西徐亚占据北方,埃塞俄比亚占据南方,印度占据东方,凯尔特占据西方。尽管埃福罗斯的地图呈现为长方形,但对于异域疆域扩大的边界,他以“日出之地”和“日落之地”等方位符号加以模糊性标示,从而使希腊居于世界中心这一点保持不变。继承埃福罗斯的制图方式,将圆形地图和希腊中心观再次结合起来的人会是亚里士多德。有趣的是,在《天象论》(Meteorologica)一书中,他曾不无嘲讽地批判过传统的圆形地图。但紧接着他便提出了以地平圈为绘图平面、以希腊为中心的圆形风向图(图2)。他仿照埃福罗斯日落和日升之地的划分,再配合恒显圈、分至点等分区,将整个圆十二等分,每个区域代表一个方向(风向)([5],页113—117)。诚然,这并非一张传统意义上的地图,更像是糅合了分区天图和民间海图的产物。在兼具展示和导向的功能的同时,它延续了古老的希腊中心制图传统,也体现出一种特殊的“在地性”(locality)。值得一提的是,它还对后世导航实践产生了重大的影响。十二风向的划分经由希腊化时期的提摩斯梯尼的补完,成为文艺复兴以后地图和罗盘制作的标准配置。

图2.亚里士多德的风向图([5],页110)

二 地球观念的确立与地理制图的几何化

倘若圆形世界的观念一直延续下去,很难想象古希腊的制图学会呈现出有别于其他古代文明的面貌。事实上,“地球观念”古希腊滥觞这一事实,的确在很大程度上确立了希腊学术与众不同的特质,其中当然也包括地理学。从土耳其恰塔霍裕克(Çatalhöyük)的壁画,到法国拉斯科洞穴地图,迄今为止的考古发现早已表明,绘制地图对于任何文明而言都不是孤立的现象,而是普遍存在的。但当且仅当在古希腊,地球观念的建立使得古希腊人的世界图式发生了整体性的飞跃。与之相应,当时的地理学也随着地表的“球面化”而脱离了原有的方志传统和希腊中心秩序,迈向一种崭新的、以数学(几何)作为基本工具的普世主义描绘,进而确立了自身的独立地位。

1.早期地球观念对世界图式的改造

尽管天球的概念古已有之,但地球的概念却并非如此。科学史研究中,往往把最早提出“地球说”的哲人追溯到毕达哥拉斯(Pythagoras),有时也归到提出“存在之球”的巴门尼德(Parmenides of Elea)。毕达哥拉斯的特殊在于,他基于数学意义上的神秘主义,赋予了“球”这一几何形体崇高完美的喻意,在神学意义上确立了“地球说”的超验真理性①关于球体之于毕达哥拉斯的神学意义,可参考Mourelatos A.P.. The Pre-Socratics:A Collection of Critical Essays 中“Pythagorean Philosophy Before Plato”一章。[25]。至于巴门尼德,后人论及地球的气候分区理论时,无论是波利比乌斯(Polybius)或波塞多尼乌斯(Posidonius)的六分法,还是埃拉托色尼的五分法,往往都将巴门尼德视为各自体系的源头,认为其地球学说直接导向了分区理论[26]。然而无论是毕达哥拉斯还是巴门尼德,其论述已杳不可追。他们是否在地理制图上有过贡献,是否制作过地图或地球仪,不得而知。

作为毕达哥拉斯数秘主义的继承者,柏拉图在历代哲人中,是最早对世界图式产生重大影响的一位。在《蒂迈欧篇》中,他系统地构造了以几何为基础的数学宇宙论,也将球体确立为天地两界完美理性的典范。柏拉图认为,整个宇宙是一个被恒星天球包围的地心体系,包括日月在内的行星的轨道在其中运行[27]。而在《斐多篇》中,柏拉图借苏格拉底之口道出:

我相信如果地球是球形的,并且在天的中央,它既不需要空气也不需要任何别的力量来维持不坠,只需要靠天界在各个方向的同一性,和大地本身的平衡性就足够了。[28]

他还谈及已知世界和地球的相对尺寸:

(地球)是很大的,我们所居住的只是其中一小块地方,就像蚂蚁和青蛙生活在沼泽的一隅,在其它类似的地方还有其它生命存在。[28]

紧接着,他将地球比喻成一个皮球,由12 个五边形组成,这明显体现出毕达哥拉斯学派的特征。可以看到,一种建基于数字信仰之上的新宇宙论的确立,使得对世界中心的位置的讨论发生了一次悄然的“视角转换”:从对人居世界的中心希腊(德尔菲或罗德岛)的关注,转移到了对宇宙(Kosmos)的中心地球的关注。正因为球面本身是没有中心的——如同中世纪的著名学者库萨的尼古拉(Nicholas Cusanus)所声称那样,中心“无处不在”,又“处处不在”[29]——随着人居世界(oikoumene)成为三维球面上的一部分,地学意义上的世界中心之紧要性开始逐渐降级,人们关注的焦点开始向着“宇宙”的中心转移。

这一转换体现在地理制图上,是对旧有世界图式大刀阔斧的批判。其中最显著的例子是亚里士多德。首先,他对大地球形进行了经验和哲学角度的论证。他举例说,月食之时地球投在月亮上的影子是圆形的,远去的船帆会逐渐没入地平线以下,随着我们从南往北走天极会越升越高……这些现象都证明大地为球体。再者,他提出土水等重性元素的自然倾向,就是向宇宙中心即地心聚集,从而形成球形。因此,大地球形不只是一种理性的设想,也是逻辑上的必然结果[30]。以此为基础,他对固有的世界图式及圆形地图提出了批评。在他看来,地球虽是球形,但已知世界却只分布于各自半球居中的一带,实际上是鼓形的,且南北半球各有一块(图3)。该世界的长宽比大约是5:3,其宽度(即南北跨度)无法继续延伸,因为更远的地方不是太冷就是太热,以至于人类无法居住。海洋更阻止了人类居住世界在陆地上连成一体。“所以当今绘制世界地图的方式就很荒谬,因为他们把人居世界表现为圆形,而这无论从事实和理论上都是不可能的”([5],页107)。

尽管没有证据表明,亚里士多德曾经依据这一理论绘制过世界地图,但在地球视角下重新规定了人居世界的的范围和形状,已经迈开了相当大的一步。至少当时的人都很明白,即便在北半球可居住的鼓形区域内,已知世界也只不过占一小部分。柏拉图和亚里士多德对地球观念的论述,代表了古老而朴素的经验论与新兴的数学观念的合流——尽管有限的地理经验仍然限制我们了解世界的全貌,但一个更大的、几何化的宇宙图式已经呈现在眼前,大地在其中的位置是确凿无疑的。由此,尚笼罩在面纱中的、地理意义上的世界图式,就能置于一个庞大的几何框架中,通过数学方法来逐步把握。美国学者哈里斯(Karsten Harries)曾在其《无限与视角》中提出“视角”概念,指出其如何在思想史中扮演了重要的角色。古希腊地球观念的确立,可以说也构成了一次地理学意义上的视角转向。借助于循环不息的天象和数学这种超越性的“精神视角”[31],人开始自我擢升到大地上空,在某种程度上“俯瞰”经验难以企及的地理世界。而这一视角转换的过程,此后将在擅长数学的学者埃拉托色尼的手中趋于完善。

2.埃拉托色尼与世界图式的几何化

埃拉托色尼出生于北非的昔兰尼。他早年求学雅典,受到斯多亚和柏拉图学派的影响较大,同时也体现出过人的数学天赋。后因名声大噪,他赴亚历山大担任世子的老师,并任亚历山大图书馆馆长。埃拉托色尼往往被视为是地理学、制图学和测地学的奠基人。尽管这位博学多才的学者在许多领域都有建树,但对后人而言,他最为杰出的贡献主要有二:首先是对地球周长的测量,他有一本论著专论此事,即《论地球的测量》(On the Measurement of the Earth,已佚失,散见于后人记载);其二便是其《地理学》(Geographika)一书。该书以新的数学测地法,对有人居住的世界进行了焕然一新的描述,在一种几何化的世界图式中重新定义了世界的面貌。其中,经纬度的雏形已经出现,天文现象成为新的测地标准。这不仅为后世的制图学,也为整个地理学和世界图式奠定了基础。

图4.古希腊的纺轮(spindle whorl)的常见样式和像斗篷一样摊开的人居世界[29]

在《地理学》中,埃拉托色尼首先将世界图式建立在球形大地的观念之上。相比于这个土与水围成的统一球体,人居世界只是其上的一小部分。他指出,因人居世界只占据了北半球的一部分,故而对它的探讨不必囊括整个球体,只须截取一半。已知世界的南北跨度各有极限,南不过赤道,北至于极圈,故可再行裁剪,余下的球面部分呈现出古代纺织所用的纺轮(spindle whorl,希腊语σπόνδυλοσ)的形状——这颇类似于亚里士多德的“鼓形世界”(图4)。但到这一步仍未结束,他接着说,剩余部分仍可分为两半,一半为已知世界及附近的海洋,另一半为未知的大西洋。于是,已知世界便处在这个最后形成的四边形(quadrilateral)内。就人居世界而言,因陆地为巨大的海洋水体所挤压,其尺寸甚至不到该四边形的一半,如同一座“斗篷状”的小岛(chlamys-shaped island),孤悬于巨大的地球表面①chlamys 翻译自希腊语χλαμυδοήδες,原意是马其顿地区流行的一种斗篷,该词也曾被用以比喻埃及的亚历山大城的外观。但其形状究竟为何,在何种意义上可比拟于“人居世界”,后世对此仍存在一些争论。[32]。将人居世界视为“孤岛”的判断,似乎只是传统世界图式的延续,然而埃拉托色尼对大地形状、尺寸的估量,建立在他对地球测量的详实数据基础之上,具有建基于数学方法论框架上的范式性意义。

在框定已知世界的范围后,埃拉托色尼进行了初步的经纬度划分。测定纬度的方法古已有之,据说巴门尼德时就能根据地平面的倾斜度(klimata,κλίμα)来确定纬度,至欧多克斯时该法已十分成熟([24],p.6)。而对不同倾斜度的表征,习惯上采用最早见于皮西亚斯(Pytheas of Massalia)的标示方式,即以当地夏至日的最长白昼时长为单位[33]。经度方面,埃拉托色尼以自身所在的亚历山大作为本初子午线,锁定了里海之门、墨西拿海峡、直布罗陀等作为重要经线参考点。由此他确立了若干条主要的经纬线段,初步搭建起人居世界的几何描述框架——在这一框架体系中,只需凭借简单的平面几何方法,就能计算主要城市间的直线距离。当然,埃拉托色尼的经纬度测算仍然十分粗糙,并受到了后世希帕克斯等的猛烈抨击[34]。但这一“经天纬地”的概念图式却意义非凡,这使他成为最早使用几何化的经纬网格来描述世界的地理学家[33]。此外,埃拉托色尼还将世界划分为不同的几何区块,即sphragides①该词意为“印石”(seal stones),在希腊化时期,曾用以表示一片经过调查统计后的地块([21],p.26)。埃拉托色尼将它转化为更为广阔的地理区块之意,并赋予其相当规整的几何形状。。尤其在东方的每一个区块,如印度、阿利亚纳(即今伊朗地区)、美索不达米亚等区域地图,都呈现为规则的多边形(图5)。有学者认为,这体现出欧几里得几何学对当时的地学和制图学的强烈影响[35]。可以说,正是借助于数学工具的使用,埃拉托色尼的地理学开始脱离传统的“由人种、民族所定义的世界叙事”,而向着“建立在大地形状上的更为纯粹的地理概念”大踏步迈进([24],p.27)。由此兴起的,则是一种独立于史学传统和方志传统的新地理学。

图5.根据埃拉托色尼的描述绘制的世界地图。([24],p.250)

值得一提的是,埃拉托色尼还有一首大半已散佚的叙事长诗《赫尔墨斯》(Hermes),讲述了银河的神话起源以及天后赫拉与赫尔墨斯的恩怨。其残篇保存了一段借赫尔墨斯之眼,俯瞰地球的“神之视角”:

赫尔墨斯从天界望去,赫然看见五段美丽的“纬度带”(latitudinal bands):“有两条的色彩,比幽然闪烁的蓝色更深;一条呈红粉状,似是淬火而出;……还有两条环绕着两端的极点,天寒地冻。”[36]

这一“俯瞰地球”的视角显然可以追溯到柏拉图的《斐多篇》,却比柏拉图更为数学化和抽象化(《苏达辞书》确实提到时人称埃拉托色尼为“柏拉图第二”②见《苏达辞书》 词条Eratosthenes,Suda On Line:Byzantine Lexicography,https://www.cs.uky.edu/~raphael/sol/sol-cgi-bin/search.cgi。)。类似的,埃拉托色尼的地理学描述,也建立在这样一个视角之上:作者仿佛将自己置于神的至高处所,从过去关于脚程、风俗等经验拼凑的习惯中,转向将地球作为一个整体进行沉思、把握和度量。当然,作为地理学家的埃拉托色尼还是保留了一部分传统的经验论色彩。面对新世界图式中大量未知的空白区域,埃拉托色尼的态度是“存而不论”。在他看来,“地理学家应该谈论的是已知的有人居住的世界”。至于边界以外究竟是陆地还是海洋,则是无关紧要的([24],p.60)。将古老而朴素的经验传统,融入新的地球观念和几何框架中,也奠定了后世地理学论述的底色。

三 结语

可以看到,从古典希腊时代到希腊化时代(也包括罗马统治下的希腊时期),地理学的世界图式经历了一个从圆形世界(Ges Periodos)向球形世界转变的过程。但应注意,这一转变并非一蹴而就,也非一劳永逸,而是长期地相互影响和共存。在后世盖米诺斯(Geminus)、斯特拉波等制图学家及历史学家的论述中能发现,一段相当长的时间里,圆形地图、长形地图(oblong map)或椭圆地图以及地球仪上的球面地图都是同时存在的([24],p.171)。很难说,古希腊的地图制作曾取得过统一的成规,而更像是各得其法,各具所长。这也能解释为什么,即便经过了埃拉托色尼以及后来托勒密的几何化努力之后,圆形地图依然拥有顽强的生命力,甚至在中世纪的拉丁和阿拉伯世界再次大放异彩。

无论如何,希腊化时期以数学、几何学为标榜的世界制图,还是独树一帜地建立起了影响深远的地理学范式。即便是罗马时代继承了方志传统、并以实用性著称的斯特拉波《地理学》,也花了大量篇幅探讨埃拉托色尼、希帕克斯等数学家们奠定的世界图式,这成为后世地学论述的一个必要前提。此后托勒密的《地理学》一书,则在埃拉托色尼的基础上,以编制星表的方式编制了一张涵盖8000 多地点经纬坐标的,并据此制定了三种完全几何化的平面制图方式,堪称当时的“地理学大全”(与其《天文学大全》相应)。由此,建立在两球宇宙和几何方法论上的古代希腊地理学,几乎完成了其方法论和世界图式的建构。整套体系的雏形,应该说正是在经由圆形世界向球形世界的转变之后,于埃拉托色尼手中奠定了根基。世界图式的转变,以及随之而兴起的数学和几何观念的影响,促使古希腊地理学作为一门“准数学学科”的兴起,并具有了不同于文学描述传统的独立地位。从这一点出发,古代希腊的地理学(geography)之区别于其他各文明之地学,以及它独特的范式的意义才得以更为清晰地彰显。