离子型稀土资源开采负外部性的能控性与能观测性分析

2020-03-23邹国良刘娜娜吴一丁

邹国良, 刘娜娜, 吴一丁

(江西理工大学,a. 经济管理学院;b. 有色金属产业发展研究院,江西 赣州341000)

离子型稀土(风化壳淋积型稀土)因其广泛的应用价值而备受世界普遍关注。因原地浸矿工艺对采场地表植被破坏小、水土流失少以及开采的不完全成本相对较低等原因,我国有关部门出台的政策明确规定“推广原地浸矿工艺,禁止使用堆浸工艺”。然而,目前无论在学术界还是在生产实践中,人们对该政策存在意见分歧,相当一部分专家学者及生产实践者认为原地浸矿工艺、堆浸工艺各有利弊,堆浸工艺也有其优势。由于离子型稀土资源开采无论采用何种浸取工艺都会对资源、生态环境造成不同程度的影响,因此,在生态文明建设国家战略背景下,如何选择浸取工艺以避免因离子型稀土资源开采负外部性造成资源环境的持续负面影响显得尤为重要。

目前,离子型稀土资源采用何种开采工艺一直未从系统角度进行研究,尤其未从离子型稀土开采负外部性的能控性和能观测性角度去评价。文中基于现代控制理论的视角, 从原地浸矿及堆浸工艺对资源、生态环境影响等负外部性的能控性和能观测性角度进行分析,以期为这两种工艺的系统评价以及为国家相关政策的完善奠定基础。

1 文献综述

文中引证的相关文献主要集中在离子型稀土矿床赋存特征、资源储量计算、工艺基本原理、负外部性的表现形式、 原地浸矿工艺及堆浸工艺的比较等方面。 由于离子型稀土主要产区在中国,以及此前其他国家的离子型稀土资源基本未开采,因此,国外相关研究文献很少,国内文献相对较多。

1.1 离子型稀土矿床赋存特征及资源储量估算

1)离子型稀土矿床赋存特征。 离子型稀土矿床为近地表或裸露地面的火山岩或风化花岗岩风化壳,大多处于海拔低于550 m 以及高差在60~250 m之间的丘陵地带。 矿床厚度为5~30 m,矿体由上而下比较明显地分为腐殖层(含残坡积层)、全风化层、半风化层以及基岩, 稀土主要赋存在全风化层及部分半风化层。 另外,根据原矿稀土品位随矿体深度变化表现出的规律,矿体分深潜式、浅伏式和表露式等三种分布形式[1]。 离子型稀土矿主要是黏土类矿物,该类稀土矿物中稀土元素的85%以离子相存在,原矿稀土品位(含REO)一般为0.05%~0.3%,同一矿区的不同山头其稀土品位可能相差2~6 倍,品位变化规律不明显[2],采用常规的物理选矿法无法使稀土富集为相应的稀土精矿,因此,只能采用化学选矿法。

2)离子型稀土资源储量估算。稀土矿床勘查规范对稀土总量的一般工业指标作了要求,稀土总量圈矿是离子型稀土矿床勘查规范要求的常用方法[3]。 赖兆添等[4]认为浸矿“盲区” 损失的储量估算还有待研究。丁嘉榆等[5]认为以“全相”指标计算的稀土储量大,但是可利用的“离子相”稀土只占一部分,而且“离子相”稀土储量估算不准确,从而矿床评价结果有可能误导宏观决策。 邓茂春等[6]认为稀土单元素圈矿优于稀土总量圈矿和稀土浸取量圈矿。 赵汀等[7-8]基于克里格法构建了储量估算的三维模型及评价方法计算离子型稀土储量,结果表明较采用块段法更接近实际勘探数据。 王瑞等[9]基于地质统计学方法建立变异函数模型,对稀土实验模块分别采用普通克里格法和距离幂次反比法进行储量计算,结果发现采用普通克里格法计算储量更合适。伍昕宇等[10]提出离子型稀土矿储量计算的剖面反距离加权插值算法,该方法与传统块段法相比其储量计算结果更加精确。

1.2 原地浸矿、堆浸工艺比较及工艺发展

1)原地浸矿、堆浸工艺利弊。 李永绣[11]认为于全复式的复杂类型离子矿地质条件的矿体,即便采取人造底板及防渗漏、收液等处理措施,其效果也不理想;陈建国[12]认为不是任何离子型稀土矿都能采用原地浸矿工艺,该工艺受到地形以及地质条件的限制。 李春[13]认为中钇富铕“鸡窝状”严重的离子型稀土矿使用原地浸矿工艺存在一定难度。池汝安等[14]认为堆浸工艺和原地浸出工艺各有利弊,对于矿体有假底板和无裂隙的矿床优先推广原地浸出工艺. 而对于矿体没有假底板或有裂隙的矿床,应该结合土地平整和尾矿复垦,首推堆浸工艺。 蔡奇英[15]认为要因地制宜选择离子型稀土浸取工艺,不能搞“一刀切”地采用原地浸矿,以免浪费有限的不可再生的资源。 刘勇[16]认为原地浸矿过程中不易确定精确的渗漏量。邹国良等[17-18]认为离子型稀土原地浸矿、堆浸工艺各有优缺点及其适用条件,采用堆浸工艺浸出离子型稀土对资源损失及生态环境破坏具有可控性,而采用原地浸矿工艺浸出稀土对资源环境的影响具有不确定性及风险性。赵彬等[19]认为当前离子型稀土矿原地浸矿开采存在资源综合回收利用率低以及环境污染严重等问题,并基于离子型稀土矿床地质条件、工程地质条件以及水文地质条件等方面制订了原地浸矿技术适用性对照表。丁嘉榆[20]认为“堆浸”工艺可获得很好的稀土浸出率及稀土综合收率指标,“堆浸” 工艺不能作为离子型稀土矿的正规开采工艺并提出“堆浸”工艺的适用条件和范围。 陈道贵[21]将原地浸矿技术适用性分成五个等级,认为适用性为I~III 级的采场可原地浸矿开采,而适用性为IV 和V 级的采场应待未来技术进步之后再开采。

2)离子型稀土浸取工艺发展。 罗仙平等[22]认为开发可替代硫酸铵及碳酸氢铵的高效、低污染的浸取剂和沉淀剂,以实现稀土短流程、高效低污染提取是原地浸取离子型稀土矿开发技术的重要发展方向,此外,低品位难浸离子型稀土矿的回收工艺的研究也是实现离子型稀土资源可持续利用的未来研究方向。钟志刚等[23]认为研发出以镁盐为代表的浸出剂是未来研发重点,但需解决镁盐浸出剂对土壤、水体等的环境影响问题。 刘琦[24]认为无铵浸取剂或研发经济有效的土壤脱铵工艺也将是当前研究热点。 陈道贵[25]通过柱浸流程实验,对比了柠檬酸铵、柠檬酸钠、氯化铝、氯化铁以及硫酸镁等无铵浸取剂的稀土浸出性能,认为氯化铁和氯化铝是相对较好的无铵浸取剂。

1.3 离子型稀土资源开采负外部性相关问题

1)离子型稀土矿开采边坡稳定性研究方面。邬长福等[26]基于室内模拟浸泡试验运用采用数值模拟得出第23 天时边坡失稳概率增大需加强监测和防护。王观石等[27]认为采用原地浸矿工艺如果前期注液强度过大容易引发推移式滑坡,若后期注液强度过大则容易引发牵引式滑坡。

2)离子型稀土废弃矿生态修复研究方面。 陈敏等[28]对离子型稀土矿废弃地生态修复技术进行了研究,对比了植物修复、微生物修复以及多种方法联合修复等修复方法。 位振亚等[29]探讨了恢复植被、改良土壤及微生物修复等生态修复技术。史晓燕等[30]对废弃堆浸稀土矿修复影响因素进行了研究,提出了废弃稀土矿治理修复的方法。谢东等[31]研究了重金属污染修复植物对根际土壤微生态的影响。

3)离子型稀土开采对水土污染方面。 涂婷[32]认为植物-微生物修复方法治理离子型稀土元素污染的效果较好。 张贤平等[33]认为如果矿区存在裂隙或者收液系统不完备将造成地下水污染, 开采前应探明矿体底板裂隙、做好井巷布置及防渗工作。 邓振乡等[34]建议优化浸取工艺、收液工艺以及开发新一代无铵浸取剂等。

此外,杨耀杰[35]构建了浸出过程的线性可逆动态吸附模型,黄德晟等[36]构建了自动控制系统对原地浸矿生产过程进行数据监测、管理,从而达到降本增效、保护环境的目的。 从以上文献可以看出,关于离子型稀土资源开采工艺及其对生态环境影响的文献较多,但是关于离子型稀土资源浸出造成的地表植被破坏、地表地下水污染、土壤污染、滑坡等负外部性的能控性和能观测性的文献几乎没有。

2 离子型稀土资源开发的负外部性

2.1 采用原地浸矿工艺开发稀土矿的负外部性

离子型稀土矿采用原地浸矿开采,一般来说,其负外部性主要表现形式为地表植被破坏、土壤污染、地下地表水污染、资源渗漏及采场滑坡等,具体如表1 所示。

表1 原地浸矿开采的负外部性及其一般原因Table 1 Negative externalities of in-situ leaching and its general reasons

2.2 采用堆浸工艺开发稀土矿的负外部性

离子型稀土矿若采用传统堆浸工艺开采,其负外部性主要表现形式为地表植被破坏、水土流失、采场荒漠化、土壤污染、地下水污染、地表水污染及采场滑坡等,具体如表2 所示。

表2 堆浸工艺开采的负外部性及其一般原因Table 2 Negative externalities of heap leaching and its general reasons

3 离子型稀土资源开发负外部性的能控性分析

离子型稀土开发无论采用何种资源浸取工艺都会对资源、生态环境造成不同程度的影响,但是其外部性表现形式及其能控性会有一定差异。

3.1 能控制性定义

线性定常系统的状态方程为

对于给定系统一个初始状态x(t0),如果在t1>t0有限时间区间[t0,t1]内,存在容许控制u(t),使得x(t1)=0,则称系统状态在t0时刻是能控的; 如果系统对任意一个初始状态都能控, 则称系统是状态完全能控的(简称为“能控的”)[38]。

3.2 能控矩阵判据(秩判据)

定理1系统(1)为完全能控的充分必要条件是能控判别矩阵S=[B AB...An-1B]的秩为n, 即rank(S)=rank[B AB ... An-1B]=n。

此外,能控性判据还包括PBH 判据、标准型能控性判据以及格拉姆矩阵判据等[38]。

3.3 不同浸取工艺下的负外部性能控性

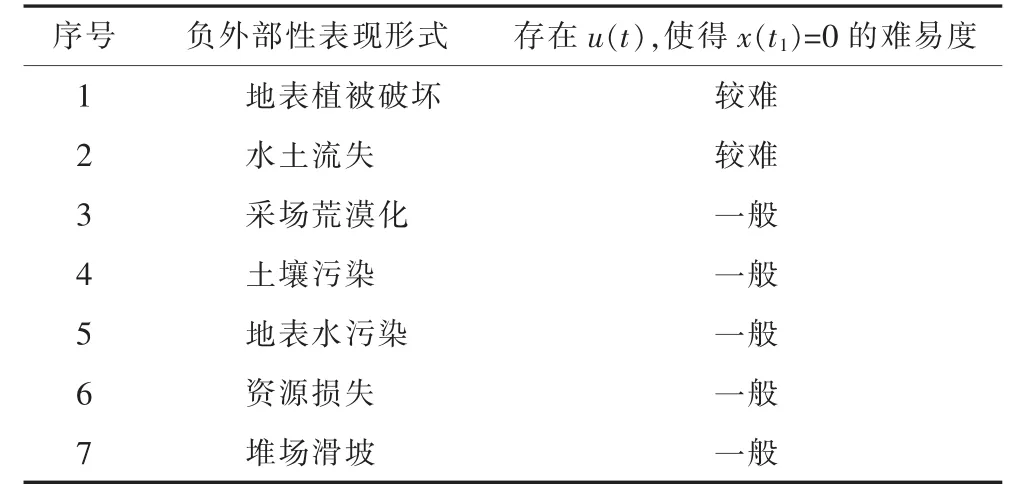

将离子型稀土资源开发简化为线性系统,基于能控性定义,对原地浸矿、堆浸工艺条件下的离子型稀土矿开采负外部性的能控性作初步分析,并将负外部性可控程度划分为容易、一般、较难、很难等4 个等级。 其中,离子型稀土矿原地浸矿开采的负外部性及其能控性分析如表3 所示。

表3 原地浸矿开采的负外部性及其能控性分析Table 3 Analysis of negative externalities and controllability of in-situ leaching

离子型稀土矿堆浸工艺开采的负外部性及其能控性分析如表4 所示。

表4 离子型稀土矿堆浸工艺开采的负外部性及其能控性分析Table 4 Analysis of negative externalities and controllability of heap leaching

通过以上分析,可初步看出离子型稀土矿原地浸矿开采负外部性的能控性会难于采用堆浸工艺。

4 离子型稀土资源开发负外部性的能观测性分析

4.1 能观测性定义

线性定常系统的状态方程为

如果在有限时间区间[t0,t1](t1>t0)内,通过观测y(t),能够惟一地确定系统的初始状态x(t0),称系统状态在t0是能观测的;如果对任意的初始状态都能观测,则称系统是状态完全能观测的(简称“能观测的”)[38]。

4.2 能观测性矩阵判据(秩判据)

定理2系统(2)为状态完全可观测的充分必要条件是其能观测性判别矩阵:

同理,能观测性判据还包括PBH 判据、标准型能观测性判据以及格拉姆矩阵判据等[38]。

4.3 不同浸取工艺下的负外部性的能观测性

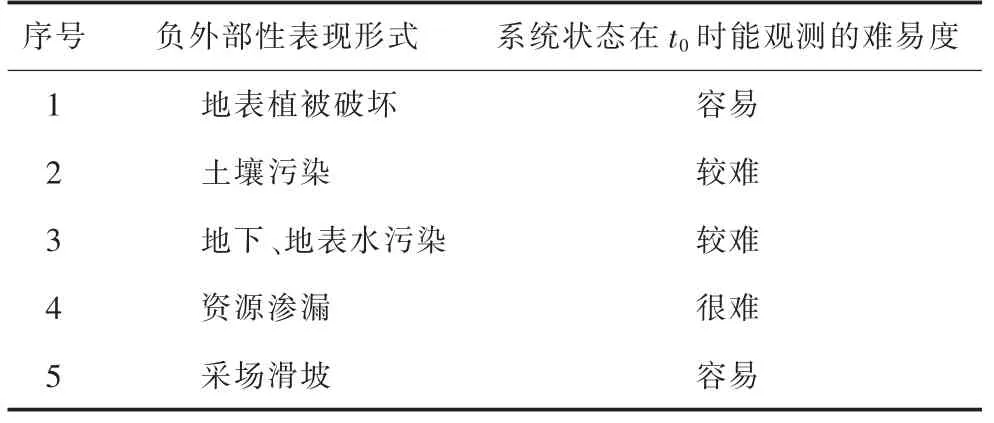

基于可观测性定义,对原地浸矿、堆浸工艺条件下的离子型稀土矿开采负外部性的可观测性作初步分析,并将能观测性程度划分为容易、一般、较难、很难等4 个等级。 其中,离子型稀土矿原地浸矿开采的负外部性及其能观测性分析如表5 所示。

表5 原地浸矿开采的负外部性及其能观测性分析Table 5 Analysis of negative externalities and observability of in-situ leaching

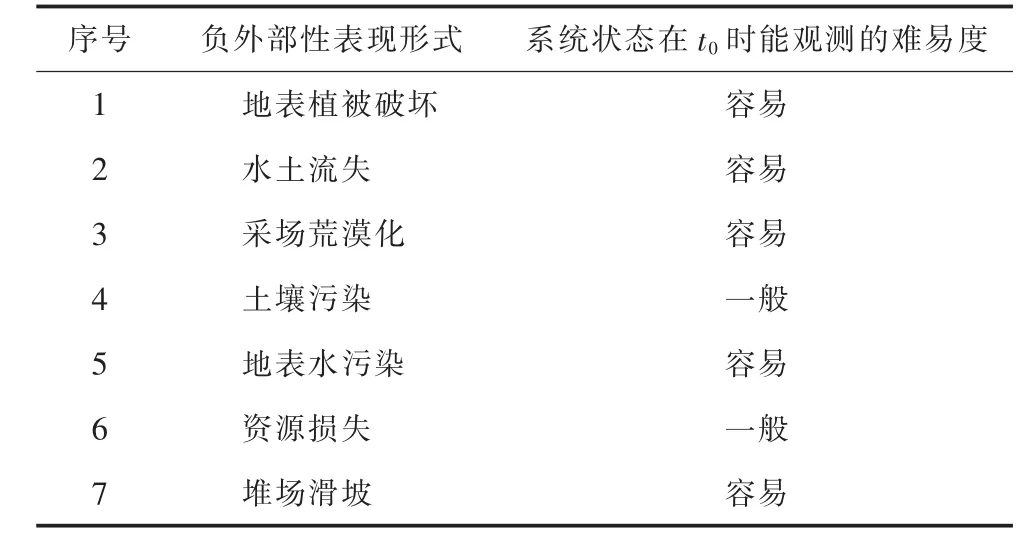

离子型稀土矿堆浸工艺开采的负外部性及其能观测性分析如表6 所示。

显而易见,可初步看出离子型稀土矿堆浸工艺开采负外部性的能观测性会比采用原地浸矿工艺容易。

5 结论及建议

由于离子型稀土矿床赋存特征特殊、离子型稀土资源的使用价值及其战略价值,离子型稀土资源储量估算显得非常重要,而这也会影响到离子型稀土资源开发工艺的选择。 通过对离子型稀土矿原地浸矿、堆浸工艺条件下负外部性表现形式的分析,以及基于现代控制理论对其能控性和能观测性的简要分析,得出以下初步结论:①离子型稀土资源采用原地浸矿工艺开发的负外部性的能控性会难于采用堆浸工艺;②离子型稀土资源采用堆浸工艺开发的负外部性的能观测性会比采用原地浸矿工艺容易。 此外,建议在离子型稀土资源开采浸取工艺选择时,一方面要优化现有原地浸矿、堆浸工艺,另一方面,不仅要考虑浸矿工艺的适用条件及不同工艺条件下离子型稀土资源开发全过程负外部性的能观测性,而且要考虑负外部性的能控性。

表6 堆浸工艺开采的负外部性及其能观测性分析Table 6 Analysis of negative externalities and observability of heap leaching