自然环境改善认知和运动任务中的抑制性与坚持性自我控制

2020-03-21李丹阳张力为

李丹阳,张力为

自我控制(self-control),是指个体克制冲动、欲望和习惯性反应,使个体行为符合社会规范,从而实现长远目标的能力(Baumeister et al.,2007)。自我控制的力量模型(the strength model of self-control)认为,个体在控制自己的注意、思维、情绪和行为时,就必须消耗一定的能量来遏制自己固有的冲动、习惯及定势(张力为,2013;Baumeister et al.,1994;Englert et al.,2019)。但自我控制是一种有限的共用资源,一旦使用就会损耗,使得自我控制能力暂时下降,即“自我损耗”(ego-depletion),便不能继续有效地控制自己的后续行为(张力为,2013;Baumeister et al.,2018)。鉴于自我控制在个人生活和社会运转中所起的重要作用,这一理论提出之后,便得到了大量研究的关注与支持。许多研究者以此模型作为理论基础,探究自我损耗对情绪(Bertrams et al.,2013;Gailliot et al.,2006;Tsai et al.,2019)、认知(Bertrams et al.,2015;Maranges et al.,2017;Schmeichel et al.,2003)和行为(Mead et al.,2009;Staller et al.,2019;Vonasch et al.,2017)等的影响。

在这些研究的基础上,张烨等(2017)进一步提出抑制性自我控制和坚持性自我控制的划分。抑制性自我控制,是指个体要依照目标要求,有意识地对自动化的、优势的和具有支配性的反应进行抑制。前人研究中,大多采用 Stroop任务(Friese et al.,2014;Hofmann et al.,2013;Inzlicht et al.,2007)、划消字母任务(Fennis et al.,2009;Fischer et al.,2007;Wheeler et al.,2007)和“别想白熊”任务(Burkley,2008;Muraven et al.,2006;Seeley et al.,2003)等研究个体的认知抑制能力,因为在完成这些任务时,个体需要克制自发的、习惯性的反应,努力完成目标任务。而坚持性自我控制,强调在某种困难情境下,个体为达到某一目的而坚持不懈地克服困难,表现出持久的忍耐行为。前人研究中,大多使用不可解图形任务(Baumeister et al.,1998;Sato et al.,2010;Wallace et al.,2002)、握手柄任务(Cranwell et al.,2014;Finkel et al.,2006;Inzlicht et al.,2006)和冷水压任务(Maranges et al.,2017;Zou et al.,2016)等测量个体的坚持忍耐能力,因为在执行这些任务时,个体需要克服任务带来的挫败感或疼痛感,持续完成目标任务。

抑制性和坚持性自我控制的划分,与运动项目的分类也较为契合。在运动项目的分类体系中,按照运动项目所需运动能力的主导因素,可将其分为体能类和技能类2大类(田麦久等,1984)。体能类运动项目对忍耐性和承受性需求较高,更多的要求坚持性自我控制;而技能类运动项目大多需要高度的精确性和临场的应变性,更倾向于使用抑制性自我控制。此外,在实际生活中,抑制性和坚持性自我控制对习惯的形成与改变也具有至关重要的作用,如规律健身、学习外语和记录日常饮食均涉及坚持性自我控制,而控制情绪、避免甜食和减少冲动性消费则大多与抑制性自我控制有关。因此,本研究从运动项目特征和实际应用角度出发,采用了抑制性和坚持性自我控制这一划分标准。

日常生活中,大部分的自我控制失败多是因为自我控制资源损耗导致的,如冲动性消费、药物滥用、犯罪和肥胖等。同样,在竞技体育中,自我控制是运动员从事极其艰苦的训练、参加极其激烈的竞赛并取得优异成绩的前提条件(张力为,2013),一旦产生资源耗竭,将难以发挥最佳竞技表现。那么,如何补充资源损耗、改善自我控制表现是当前面临的严峻挑战。

然而,与旨在探讨自我损耗效应的研究相比,只有相对较少的实证研究探索如何恢复自我控制,如通过提供金钱奖励(Muraven et al.,2003)、诱发积极情绪(Tice et al.,2007)、转变内隐观念(Job et al.,2010)和提高自我意识(Alberts et al.,2011)等手段恢复自我控制。但是到目前为止,这些干预研究大多限于动机和意识观念,忽略了外界物理环境对自我控制的影响。

近来,环境心理学家Kaplan等(2010)提出,自然环境干预可以改善自我控制。这一观点的提出主要依据于以下 2点:注意恢复理论(attention restoration theory)(Kaplan,1995)和注意在自我控制中所起的作用。

第一,注意恢复理论认为,自然环境可以补充损耗的注意资源,提高注意控制能力(Kaplan,1995)。该理论基于James(1892)的研究,将注意分为2种:无意注意(involuntary attention)和有意注意(voluntary attention)。无意注意,是指会被重要或有趣的刺激所吸引的注意,但这种注意是毫不费力的,可以使注意系统得以休息和恢复;有意注意,又被称作定向注意(directed attention),是指服从于预定目的并需要意志力参与的注意,这种注意,相对来说,是需要付出努力与耗费资源的。注意恢复理论提出,每个人具有的定向注意资源是有限的,完成要求有意注意的任务会消耗这一资源,并且过度消耗会导致定向注意疲劳(directed attention fatigue)(Beute et al.,2014a;Lin et al.,2014)。

那么,为什么自然环境可以恢复注意资源?究其原因为2点。首先,从进化论的角度来看,人类具有一种与生俱来的能力——对自然环境的注意不需要付出努力与耗费资源(Appleton,1975;Orians,1986;Scopelliti et al.,2004),所以置身于自然环境中不需要定向注意的参与,这使得定向注意资源得以休息和恢复。这一观点与Bargh等(1999)的研究结论相一致,即更多的自动化加工意味着更少的有意注意资源投入使用(Kahneman,1973;Miller,1956;Posner et al.,1975)。其次,自然环境可以为人类提供反思(reflection)的机会,使个体能够处理脑海中尚未解决的问题。前人研究提出,尚未解决的问题往往会停留(linger)在脑海中产生持续的记忆(Zeigarnik,1927),并形成一种内部噪音(internal noise),导致对定向注意的过度需求(Kaplan et al.,2010),因而会干扰个体的认知表现(Berman et al.,2009)。Basu等(2018)提出,自然环境的出现,为解决这些问题和处理内部噪音提供了机会,因为自然环境可以留给个体足够的精神空间(mental bandwidth)来反思脑海中萦绕的想法,并使其进行一些必要的心理清扫,解决那些挥之不去的想法(澄心涤虑),因而个体可以从中获得更为深层、更有意义的恢复效果(赵欢等,2010)。基于以上2点,自然环境被称为“软吸引”(soft fascination)(Berto et al.,2008;Kaplan,1995)。只有这种“软吸引”环境才能平静地激发个体的无意注意,并且提供充足的精神空间使个体进行反思,从而恢复损耗的注意资源,提高个体的注意控制表现。

注意恢复理论可以很好地解释许多日常经验。如个体在工作一段时间后,通常会到海边、大山、森林等安静惬意的自然场所中休息,使疲惫的身心得以恢复;城市规划者在设计公共空间时,融入越来越多的自然因素,以满足人们的生活和审美需求。实证研究也为这一理论提供了支持,研究发现,投身于自然环境中,可以提高个体在注意控制上的表现(Berto,2005;Bratman et al.,2015;Izenstark et al.,2017),如改善个体的执行注意(Berman et al.,2008),提升心力衰竭病人的持续性注意(Jung et al.,2017),提高注意缺陷与多动障碍(ADHD)儿童的认知表现(Taylor et al.,2009)等。

第二,注意控制是自我控制的核心,它对自我控制行为具有重要影响(Englert et al.,2015b;Schmeichel et al.,2010)。前人研究发现,良好的注意控制能够帮助个体抵制诱惑、减少冲动性饮食行为(Hofmann et al.,2009)和提高延迟满足能力(Mischel et al.,1988;Murray et al.,2018)等。事实上,注意控制是大多数自我控制行为成功的关键因素(Heatherton et al.,1996;Rueda et al.,2010),而无法控制注意则是许多自我控制行为失败的重要原因。如当消费者无法将注意从产品上转移时,他们可能会过度消费。出于同样的原因,当运动员不能将注意从外界干扰转移时,竞技表现就会受到影响。考虑到注意在自我控制中所起的关键作用,因而自然环境对自我控制的恢复价值是值得进一步探索的。

Kaplan等(2010)在提出“自然环境对自我控制具有恢复性”这一观点之后,得到了一些研究的支持(Beute et al.,2014a;Chow et al.,2015b)。如Chow等(2015b)在研究中,采用3项实验考察自然环境的恢复性,结果表明,自然环境可以有效恢复认知领域中的自我控制,减少自我损耗的消极影响,与Beute等(2014a)的研究一致。这些研究为自然环境干预可以恢复自我控制这一观点提供了初步的实证支持。

应指出的是,在这些研究中,大多是将自然环境与城市环境进行对比。研究结果表明,相比于城市环境,接触自然环境可以有效改善个体在后续任务中的认知表现和注意功能(Berman et al.,2008;Izenstark et al.,2017;Sahlin et al.,2014)。但是,由于前人研究中缺乏空白对照组的设置,这使得研究结果产生了另外一种解释,即并不是自然环境的恢复性产生了积极作用,而是城市环境的消极影响造成了两者的差异(Beute et al.,2014b;Jenkin et al.,2017;Joye et al.,2018)。因此,为弥补以上不足,本研究在实验1和实验3中,将自然环境与非消极环境进行对比,考察自然环境对认知性任务的影响。

此外,前人研究大多局限于认知领域,多采用认知任务来考察自然环境的恢复作用,如工作记忆任务(Han,2017;Lin et al.,2014;Rogerson et al.,2016)、注意控制任务(Greenwood et al.,2016;Sahlin et al.,2014)和认知灵活性任务(cognitive flexibility)(Cimprich et al.,2003;Shin et al.,2011;Stark,2003)等,忽略了自然环境对运动任务的影响。而在竞技体育中,如何补充资源损耗、改善自我控制表现是运动员在训练和比赛中面临的实际问题。因此,为满足实际需求,本研究在实验2和实验4中,尝试性地将自然环境干预拓展到运动任务中,探索自然环境对运动性任务的影响。

综上,本研究对自我控制进行了双维度的划分,不仅从抑制性和坚持性角度考察自然环境对自我控制的恢复作用,而且引入前人未曾涉足的运动任务,从认知性和运动性视角探索自然环境对自我控制的干预效果。本研究共进行4项实验,实验流程:被试首先完成自我损耗任务,然后接受自然环境干预,最后考察自我控制表现。本研究假设,当自我控制表现下降时,自然环境干预能够改善个体在认知和运动任务中的抑制性与坚持性自我控制。

1 实验1:自然环境对认知性任务中抑制性自我控制的影响

1.1 目的

探讨个体在完成认知任务时,产生自我损耗后,自然环境干预能否改善其抑制性自我控制?

1.2 方法

1.2.1 被试

本实验已通过北京某高校实验伦理委员会的审查。40名在校大学生自愿参加实验,年龄为18~25岁,其中男、女生各20名,被试母语皆为汉语,右利手,裸眼或矫正视力正常,实验后给予少量报酬。

1.2.2 实验设计

实验为单因素两水平组间设计,自变量为干预手段(观看自然图片组vs.控制组),因变量指标为Stroop任务的反应时和正确率。

1.2.3 材料

在自我控制领域中,Stroop任务是一项诱发和探测自我损耗的常用任务(Hagger et al.,2010)。个体在完成该任务时,通常需要抑制目标词词义的干扰,命名目标词的字体颜色(Baumeister et al.,2007),所以这一任务常用来测量个体的认知抑制能力。因此,实验1遵循前人研究范式,采用Stroop任务来考察被试在认知任务中的抑制性自我控制。

所有被试在干预之前,都需要完成4个blocks任务,每个block一共有360个trials,其中红、绿、黄、蓝不一致的各60个,一致的各15个,中性的“HHH”共60个(红、绿、黄、蓝各15个)。刺激均为48号仿宋体,黑色背景。先在屏幕中央呈现白色注视点“+”,持续500 ms,然后呈现刺激,持续1 000 ms,若被试在2 000 ms内无按键反应,则自动进行下一个trial。要求被试对红、绿、黄、蓝4个字的颜色做反应,分别按D、F、J、K键反应(江伟,2015),完成每个block约需15 min。

在预研究中,研究者对自然环境图片进行了筛选。根据叶柳红等(2010)修订的中文版《复愈性环境量表》[又译《恢复性环境量表》(苏谦等,2010)],从40张自然环境图片中,筛选出总分和各维度均分高的前25张,并且这25张图片在维度“远离”(α=0.91)、“吸引和兼容”(α=0.93)、“丰富”(α=0.92)和总分(α=0.93)上的内部一致性信度较高,因此具有潜在的恢复效果。

1.2.4 程序

被试进入实验室,填写知情同意书。之后的实验分为3个阶段,阶段1:被试完成4个blocks任务;阶段2:4个blocks任务结束后,将被试随机分为观看自然图片组和控制组进行干预,图片组的被试观看由预研究筛选出的25张自然环境图片,这些图片由Microsoft PowerPoint 2010播放,每次呈现1张,每张呈现15 s,共6 min15 s(Berto,2005)。控制组被试简单休息;阶段3:干预之后,对被试进行后测,即再完成一个block任务。最后让被试填写人口统计学信息,致谢并提供报酬。

1.3 结果

1.3.1 干预前

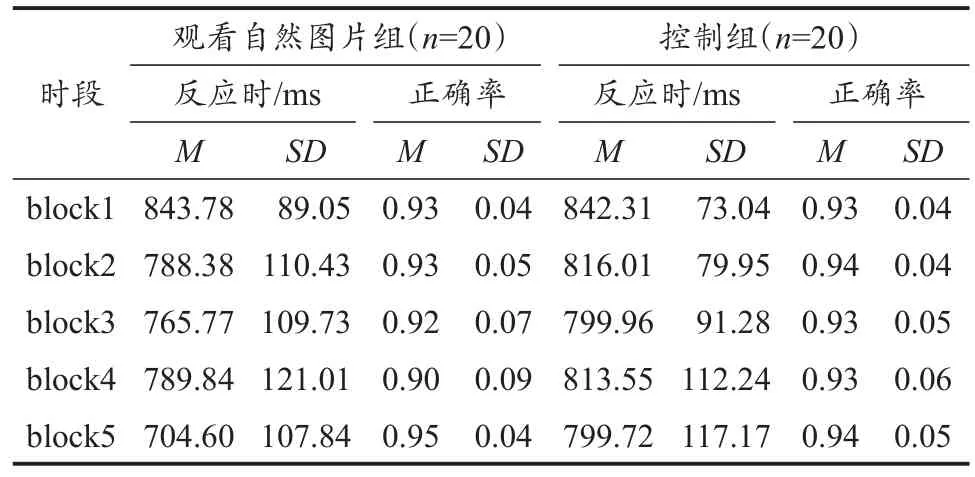

干预前,所有被试完成4个blocks的Stroop任务。按照自我控制力量模型的观点,自我控制是一种有限的资源,一旦使用便会损耗,导致后续任务表现下降(Baumeister et al.,2007)。因此,研究假设被试在完成前4个blocks任务后,自我控制表现会下降。以反应时和正确率作为因变量指标,进行重复测量方差分析(表1)。

表1 观看自然图片组和控制组在Stroop任务上的反应时和正确率Table 1 Reaction Time andAccuracy of Natural Pictures Group and Control Group on Stroop Task

图1 观看自然图片组和控制组在Stroop任务上的反应时和正确率Figure 1. Reaction Time andAccuracy of Natural Pictures Group and Control Group on Stroop Task

由图1A可知,在干预前的4个blocks上,反应时先下降后上升。重复测量方差分析结果表明,组间主效应不显著,F(1,38)=0.53,P=0.472。不同block间有显著性差异,F(1.73,65.87)①采用Greenhouse-Geisser校正。=12.19,P<0.001事后检验发现 ,block1显著高于 block2(P<0.001)、block3(P<0.001)和 block4(P=0.008);block2显著高于 block3(P=0.004);block3显著低于block4(P=0.032),其余block之间没有显著差异。交互作用不显著,F(1.73,65.87)=1.15,P=0.317。由图1B可知,在干预前的4个blocks上,正确率逐渐下降。重复测量方差分析结果表明,组间主效应不显著,F(1,38)=0.54,P=0.468。不同block间有显著性差事后检验发现,block2显著高于 block3(P=0.028)和 block4(P=0.004);block3显著高于block4(P=0.046),其余block之间没有显著差异。交互作用不显著,F(1.68,64.01)=1.52,P=0.227。以上结果表明,在block4中,被试在Stroop任务上的表现下降,产生了自我损耗。

1.3.2 干预后

干预后,被试再次完成1个block任务,即block5。以block4和block5在反应时和正确率上的差值作为因变量,进行独立样本t检验。反应时结果如图1A所示,观看自然图片组被试的反应时显著低于控制组,大效果量(Cohen,1988),Cohen’sd=1.06,t(38)=3.35,P=0.002,95%置信区间为[0.39,1.72]①效果量Cohen’s d及其置信区间采用JASP统计软件计算得出。。正确率结果如图1B所示,观看自然图片组被试的正确率高于控制组,中等效果量Cohen’sd=0.60,t(23.92②Levene检验方差不齐,df采用方差不齐时的数据。)=1.89,P=0.070,95%置信区间为[-0.04,1.23]。以上结果表明,自然环境干预后,观看自然图片组的被试在Stroop任务上的成绩显著优于控制组。

1.4 讨论

实验1结果支持了研究假设,表明个体在完成认知任务时,产生自我损耗后,自然环境干预能够改善其抑制性自我控制。

干预前,根据4个blocks的任务成绩可以发现,在block4时,被试的自我控制表现明显下降,这表明Stroop任务成功诱发了自我损耗。在前人研究中,Stroop任务是一项常用的损耗任务(Gailliot et al.,2007;Wallace et al.,2002)。如McEwan等(2013)曾使用Stroop任务来操控自我损耗,考察自我损耗对投掷飞镖任务的影响。结果发现,相较于控制组,自我损耗组的被试在投掷飞镖任务上的表现更差,准确性更低。同样,在Bayer等(2018)的研究中也发现,自我损耗组的被试在一项经济决策中,跨期决策能力变差,更倾向于牺牲未来较大的收益而选择当下较小的利益。这些研究共同表明,Stroop任务是一项可以有效诱发自我损耗的操作任务。

干预后,观看自然图片组的被试在Stroop任务上的表现显著优于控制组,这表明自然环境可以改善认知任务中的抑制性自我控制,这与前人研究结果一致(Beute et al.,2014a;Taylor et al.,2002)。如 Bailey等(2018)的研究发现,相较于城市环境,在大自然中散步可以有效改善个体在Stroop任务上的表现。此外,在使用其他任务,如注意网络测验(执行控制)(Berman et al.,2008;Gamble et al.,2014)、内克尔立方体测验(necker cube test)(Greenwood et al.,2016;Hartig et al.,2003;Sahlin et al.,2014)和持续性注意反应任务(sustained attention to response task)(Berto,2005;Lee et al.,2015)等测量个体抑制性的研究中也发现了类似的结果。那么在前人研究中,之所以采用上述任务来测量个体的抑制能力,是因为这些任务中通常包含目标刺激和干扰刺激,而干扰刺激往往会引起个体的自动化加工和优势反应,使个体对目标刺激的反应变得较为困难。因此,实验1通过自然环境干预恢复了个体的抑制能力,使个体能够更好地解决刺激间的冲突,抑制优势反应倾向,完成目标指向的任务。

2 实验2:自然环境对运动性任务中抑制性自我控制的影响

2.1 目的

实验1发现,个体在完成认知任务时,自然环境干预能够改善其抑制性自我控制表现,但是自然环境干预对运动任务中抑制性自我控制的影响还有待澄清。因此,实验2将进一步探讨个体在完成运动任务时,产生自我损耗后,自然环境干预能否改善其抑制性自我控制?

2.2 方法

2.2.1 被试

本实验已通过北京某高校实验伦理委员会的审查。40名在校大学生自愿参加实验,年龄为18~25岁,其中男、女生各20名,身体状态正常,裸眼或矫正视力正常,实验后给予少量报酬。

2.2.2 实验设计

单因素两水平组间设计,自变量为干预手段(观看自然图片组vs.控制组),因变量为神经激活逆反应任务的反应时和正确率。

2.2.3 材料

前人研究中用来考察抑制性自我控制的运动任务较少。因此,实验2在运动特征的基础上,借鉴体能训练中的神经激活任务和反向转髋任务,并将两者加以创新结合,命名为“神经激活逆反应”任务,以此作为研究抑制性自我控制的运动性任务。

该任务在准备状态时,为原地双脚快速踏跳动作,前人研究表明,这一动作可以激活运动中枢,调动神经系统的兴奋性(胡春立,2015;尹军,2014)。该动作要领为躯干前倾并保持挺直姿势,膝关节弯曲成120°左右的夹角,双脚做快速的交替踏步,踏步的动作频率要尽可能地快,移动时身体重心保持稳定(尹军,2014)(图2A)。与此同时,被试需要观看正前方的大屏幕,如果屏幕上出现箭头,被试需要快速地做出与箭头相反方向的转髋动作,以此考察抑制性。该动作要领为:躯干保持稳定姿势,两脚做快速的蹬地、转髋动作,保持一脚在前,另一脚在后的姿势(尹军,2014)(图2B)。实验开始前,被试观看动作讲解视频,确认被试掌握动作后,开始实验。

所有被试在干预之前,都需要完成4个blocks任务,每个block一共有60个trials,其中指向左和右的箭头各25个,无箭头的横线10个,白色箭头,黑色背景。练习12个trials,其中指向左和右的箭头各5个,无箭头的横线2个。先在屏幕中央呈现白色注视点“+”,持续800 ms,然后呈现箭头,持续800 ms,之后自动进行下一个trial。要求被试按照箭头相反方向进行转髋动作,对无箭头的横线不做转髋动作,持续原地双脚快速踏跳动作,等待下一个trial。

实验全程进行摄像记录,采用SONY HDR-SR1高清硬盘摄像机拍摄。之后,采用KMPlayer软件对视频进行25帧/s的分析,以每个trial箭头开始出现的一帧作为开始帧,以被试开始转髋动作的一帧作为反应帧,2帧之间的差值记为反应时。被试转髋动作与箭头方向相反记为正确,相同记为错误。

图2 神经激活逆反应任务示意图Figure 2. Schematic of Neuro-Activation Reverse Reaction Task

2.2.4 程序

实验程序同实验1。

2.3 结果

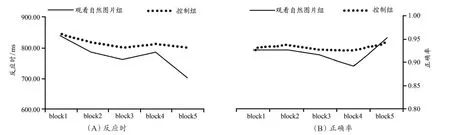

2.3.1 干预前

干预前,所有被试完成4个blocks的神经激活逆反应任务,以反应时和正确率为因变量指标,进行重复测量方差分析,平均数与标准差如表2所示。2名被试因不能正确掌握动作,故数据剔除。

由图3A可知,在干预前的4个blocks上,反应时有所上升。重复测量方差分析结果表明,组间主效应不显著,F(1,36)=2.05,P=0.161。不同 block间有边缘显著性差异,F(1.77,63.79)①采用Greenhouse-Geisser校正。=2.98,P=0.064,事后检验发现,block4的反应时显著高于block2(P=0.009)和block3(P<0.001),其他block之间没有显著性差异。交互作用不显著,F(1.77,63.79)=1.00,P=0.365。由图3B可知,在干预前的4个blocks上,正确率先开始较低,之后较为稳定。重复测量方差分析结果表明,组间主效应不显著,F(1,36)=0.27,P=0.609。不同block间有显著性差异,F(3,108)=8.70,P<0.001,ƞp2=0.20。事后检验发现,block1的正确率显著低于 block2(P=0.009)、block3(P<0.001)和block4(P<0.001),其他block之间没有显著性差异。交互作用不显著,F(3,108)=0.69,P=0.560。以上结果表明,在block4中,被试在神经激活逆反应任务上的反应时表现下降,产生了自我损耗。

表2 观看自然图片组和控制组在神经激活逆反应任务上的反应时和正确率Table 2 Reaction Time andAccuracy of Natural Pictures Group and Control Group on Neuro-Activation Reverse Reaction Task

图3 观看自然图片组和控制组在神经激活逆反应任务上的反应时和正确率Figure 3. Reaction Time andAccuracy of Natural Pictures Group and Control Group on Neuro-Activation Reverse Reaction Task

2.3.2 干预后

干预后,被试再次完成1个block任务,即block5。以block4和block5在反应时和正确率上的差值作为因变量,进行独立样本t检验。反应时结果如图3A所示,观看自然图片组被试的反应时显著低于控制组,大效果量Cohen’sd=1.25,t(36)=3.85,P<0.001,95%置信区间为[0.54,1.94]。2组被试的正确率没有显著性差异,t(36)=0.41,P=0.688。以上结果表明,自然环境干预后,观看自然图片组的被试在任务反应时成绩上显著优于控制组。

2.4 讨论

实验2结果支持了研究假设,表明个体在完成运动任务时,产生自我损耗后,自然环境干预能够改善其抑制性自我控制。

干预前,根据4个blocks的任务成绩可以发现,在block4时,被试的自我控制表现明显下降,这表明神经激活逆反应任务可以成功地诱发自我损耗。前人研究发现,完成功率自行车运动任务可以诱发普通人的自我损耗,导致个体在后续任务上的表现下降(Colzato et al.,2013)。因此,实验2结果支持了前人研究,并提供了一种更符合技能性运动特点的任务来诱发个体在运动训练中的资源损耗。

干预后,观看自然图片组的被试在神经激活逆反应任务上的表现显著优于控制组,这表明自然环境可以改善运动任务中的抑制性自我控制。在前人研究中,大多采用认知任务来测量个体的抑制性自我控制,但是这些任务与竞赛训练任务之间存在较大差别,不能准确考察个体在运动任务中的抑制能力。为弥补上述不足,实验2开发了神经激活逆反应任务,要求个体在运动中枢较为兴奋和唤醒水平较高的状态下,遏制自动化的优势反应,并完成目标要求的逆向反应,因而可以体现个体在运动情境中的抑制能力。实验2结果提示,自然环境干预有助于个体在运动场景中更好地抑制冲突反应,减少无关思维和外界刺激的干扰,从而提高操作表现。因此,结合实验1和实验2结果可以发现,自然环境干预不仅可以恢复个体在认知任务中的抑制能力,还可以改善个体在运动任务中的技能表现。

3 实验3:自然环境对认知性任务中坚持性自我控制的影响

3.1 目的

实验1和实验2发现,自然环境干预能够改善个体在认知和运动任务中的抑制性自我控制,但是自然环境干预对坚持性自我控制的影响还有待考察。因此,实验3将进一步探讨个体在完成认知任务时,产生自我损耗后,自然环境干预能否改善其坚持性自我控制。

3.2 方法

3.2.1 被试

本实验已通过北京某高校实验伦理委员会的审查。40名在校大学生自愿参加实验,年龄为18~25岁,其中男生17名,女生23名,被试母语皆为汉语,右利手,裸眼或矫正视力正常,实验后给予少量报酬。

3.2.2 实验设计

单因素两水平组间设计,自变量为干预手段(观看自然图片组vs.控制组),因变量为不可解迷宫任务的坚持时长。

3.2.3 材料

前人研究曾使用不可解迷宫任务来测量被试的坚持性(董蕊等,2012)。个体在完成该任务时,由于在多次尝试后,仍旧无法找到解开迷宫的正确路线,因而会产生退出任务的冲动,故个体完成该任务的时间可反映其坚持性。因此,实验3遵循前人研究范式,使用不可解迷宫任务来探测被试在认知任务中的坚持性自我控制。

研究者通过互联网(网站http://www.mazegenerator.net/)搜索到难度较大的迷宫图(200×200cell规格),并用绘图工具将其改为不可解,采用A3纸打印。为掩盖实验意图,研究者告知被试迷宫可解。

3.2.4 程序

被试进入实验室,填写知情同意书。之后的实验分为3个阶段,阶段1:被试完成60 min的不可解迷宫任务;阶段2:同实验1;阶段3:干预之后,被试再完成另一个不可解迷宫任务,计时本次迷宫任务的坚持时长。最后,让被试填写人口统计学信息,致谢并提供报酬。

3.3 结果

3.3.1 干预前

干预前,所有被试完成60 min的不可解迷宫任务,目的是消耗其自我控制资源。前人研究表明,10 min的高难度迷宫任务便可使个体产生自我损耗,使其在后续任务上 的表现下降(Alberts et al.,2007;Martijn et al.,2007)。因此,根据前人研究结果,我们预期在完成60 min的不可解迷宫任务之后,被试会消耗较多的资源,产生明显的自我损耗。

3.3.2 干预后

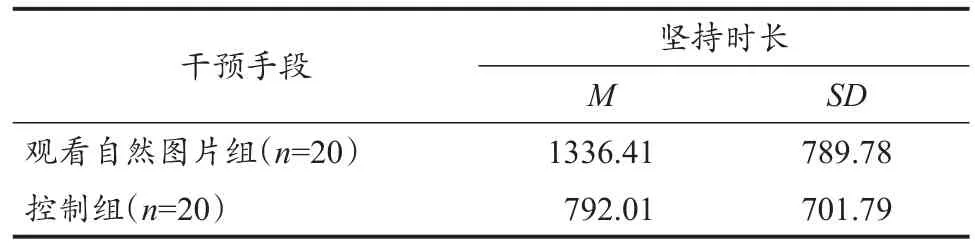

干预后,被试再次完成不可解迷宫任务。以本次任务的坚持时长为因变量,进行独立样本t检验,平均数和标准差如表3所示。

表3 观看自然图片组和控制组在不可解迷宫任务上的坚持时长Table 3 Persistence of Natural Pictures Group and Control Group on Unsolvable Maze Task /s

独立样本t检验结果表明,2组被试的坚持时长具有显著性差异,中等效果量Cohen’sd=0.73,t(38)=2.30,P=0.027,95%置信区间为[0.08,1.37]。自然环境干预后,观看自然图片组的被试在不可解迷宫任务上的坚持时长显著高于控制组。

3.4 讨论

实验3结果支持了研究假设,表明个体在完成认知任务时,产生自我损耗后,自然环境干预能够改善其坚持性自我控制。

干预前,让被试完成60 min的不可解迷宫任务是为了使其产生自我损耗。前人研究已发现,采用高难度迷宫任务或类似的任务(如高难度的字谜构词任务)可以成功诱发自我损耗(Alberts et al.,2007;Martijn et al.,2007;Sang et al.,2008)。因此,在实验3中,尽管没有客观的指标来衡量被试的自我损耗程度,但参照前人研究结果,我们可以预期时间较长的、难度较大的不可解迷宫任务,会消耗较多的自我控制资源,产生较明显的自我损耗效应。

干预后,观看自然图片组的被试在不可解迷宫任务上的表现显著优于控制组,这表明自然环境可以改善认知任务中的坚持性自我控制,这与Chow等(2015b)的研究结果一致,在其研究中,观看自然图片的被试在后续不可解构词任务上的坚持时间更长。那么,在前人研究中,之所以采用图形任务(Baumeister et al.,1998;Sato et al.,2010;Wallace et al.,2002)、字谜构词任务(Alquist et al.,2018;Boucher et al.,2012;Chow et al.,2015a)或组块拼图任务(Hamilton et al.,2011;Zyphur et al.,2007)等测量个体的坚持性,是因为这些任务通常是不可解的,个体在完成这些任务时,需要不断地进行尝试。但正因为这些任务不可解,所以这些尝试将始终失败。为了保持不断尝试任务的积极状态和克服接连失败后放弃任务的冲动,个体需要付出极大的努力(董蕊等,2012),这些试错与努力在一定程度上便体现了个体的坚持性自我控制。因此,实验3的结果提示,自然环境的复愈性有助于提高个体的心理韧性,降低任务失利带来的挫败感,并调动个体的积极性,使其更加持久地投入到目标任务中。

4 实验4:自然环境对运动性任务中坚持性自我控制的影响

4.1 目的

实验3发现,个体在完成认知任务时,自然环境干预能够改善其坚持性自我控制表现,但是自然环境干预对运动任务中坚持性自我控制的影响还有待检验。因此,实验4将进一步探讨个体在完成运动任务时,产生自我损耗后,自然环境干预能否改善其坚持性自我控制。

4.2 方法

4.2.1 被试

本实验已通过某高校实验伦理委员会的审查。47名在校大学生自愿参加实验,年龄为18~25岁,其中男生23名,女生24名,身体状态正常,实验后给予少量报酬。

4.2.2 实验设计

单因素两水平组间设计,自变量为干预手段(观看自然图片组vs.控制组),因变量为wall-sit任务的坚持时长。

4.2.3 材料

在Boat等(2017)的研究中,曾使用wall-sit动作测量被试的忍耐力。该动作要点为头部靠墙,背部与臀部贴合墙面,两脚与肩同宽,双手展开放在身体两侧,大腿弯曲与地面平行,并与小腿保持90°夹角,双脚完全贴合地面。个体保持这一动作较短的时间,便会产生肌肉酸痛,继而产生放弃任务的冲动,因而个体保持该动作的时长可体现其坚持性。因此,实验4借鉴wall-sit动作,测量被试在运动性任务中的坚持性自我控制。

4.2.4 程序

实验程序同实验1,不同之处为被试每次完成wall-sit任务时,没有具体时间限制,要求其坚持到力竭。

4.3 结果

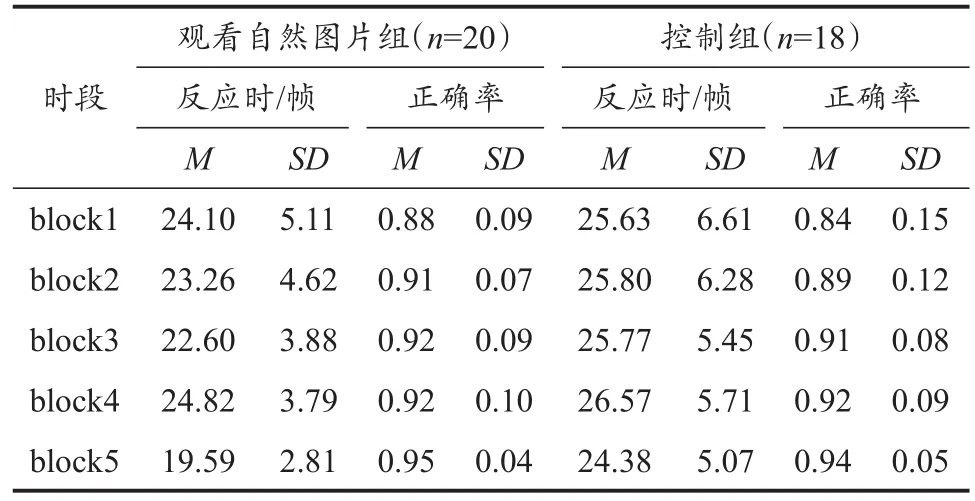

4.3.1 干预前

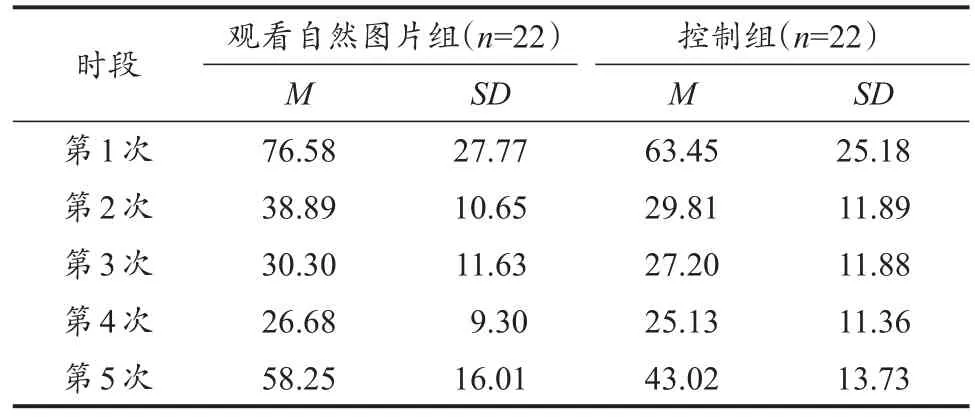

干预前,所有被试完成4次力竭的wall-sit任务,以每次坚持时长为因变量,进行重复测量方差分析,平均数与标准差如表4所示。1名被试数据在3个标准差之外,2名被试不能正确掌握动作,故剔除其数据。

表4 观看自然图片组和控制组在wall-sit任务上的坚持时长Table 4 Persistence of Natural Pictures Group and Control Group on Wall-sit Task /s

由图4可知,在干预前的4次任务上,坚持时长逐渐减少。重复测量方差分析结果表明,组间主效应不显著,F(1,42)=3.49,P=0.069。不同block间有显著性差异,F(1.32,55.27)①采用Greenhouse-Geisser校正。=109.03,P<0.001事后检验发现,两两比较都存在显著性差异。其中,第4次任务坚持时长显著低于第1次任务(P<0.001)、第2次任务(P<0.001)和第3次任务(P=0.006)。交互作用不显著,F(1.32,55.27)=1.87,P=0.174。结果表明,在完成第4次任务时,被试在wall-sit任务上坚持时长明显下降,产生了自我损耗。

4.3.2 干预后

干预后,被试再一次完成wall-sit任务,即第5次任务。以第4次和第5次任务坚持时长的差值作为因变量,进行独立样本t检验。自然环境干预后,观看自然图片组的被试在wall-sit任务上的坚持时长显著高于控制组,大效果量Cohen’sd=1.03,t(42)=3.40,P=0.001,95%置信区间为[0.39,1.65](图4)。

4.4 讨论

实验4结果支持了研究假设,表明个体在完成运动任务时,产生自我损耗后,自然环境干预能够改善其坚持性自我控制。

图4 观看自然图片组和控制组在wall-sit任务上的坚持时长Figure 4. Persistence of Natural Pictures Group and Control Group on Wall-sit Task

干预前,根据4次wall-sit任务的坚持时长可以发现,随着任务的进行,被试的自我控制表现明显下降,这表明wall-sit任务成功诱发了自我损耗。这一损耗类似于运动领域中常说的“体能下降”,但实际上这种损耗并不仅仅是身体肌肉力量的消耗,更是自我控制能量的损耗。因为个体在坚持这一动作时,需要忍耐身体肌肉的酸痛和克服放弃任务的冲动。这提示,肢体动作的坚持性需要自我控制能量,而自我损耗会降低这种坚持性。已有研究发现,自我损耗会减少个体握手柄的坚持时长(Graham et al.,2015,2018),损害个体在功率自行车任务中的运动表现(Englert et al.,2015a;Wagstaff,2014)。因此,实验4结果支持了前人研究,并表明wall-sit任务是一项有效诱发自我损耗的运动任务。

干预后,观看自然图片组的被试在wall-sit任务上的表现显著优于控制组,这表明自然环境可以改善运动任务中的坚持性自我控制。在前人研究中,大多采用wallsit任务(Boat et al.,2017)、握手柄任务(Bray et al.,2008,2014b)和平板支撑任务(plank)(Stocker et al.,2018)等测量个体的坚持性自我控制。在执行这些任务时,个体会逐渐产生体力的消耗并感到肌肉酸痛,因此产生停止运动的念头和退出任务的冲动。实验4通过自然环境干预,提高了个体的坚韧性,使其更能忍受生理的疼痛,克服放弃的冲动,并坚定地按照任务目的,付出更多的意志努力。因此,结合实验3和实验4结果可以发现,自然环境干预不仅可以改善个体在认知任务中的坚持性,使其竭尽付出,而且可以提升个体在运动任务中的忍耐性,使其加倍投入。

5 总讨论

本文将自我控制的力量模型和注意恢复理论相结合,通过4个实验,探讨在不同的认知和运动任务中,自然环境对抑制性和坚持性自我控制的恢复作用。结果发现,自然环境对抑制性和坚持性自我控制具有积极的恢复作用,同时对认知性和运动性任务也具有良好的干预效果。因此,这一研究是对Hagger等(2010)“呼吁更多研究来检验自我控制力量模型恢复假设”的回应,也是对Kaplan等(2010)“提倡更多研究采用自然环境干预”的实践。

5.1 自然环境对抑制性和坚持性自我控制的恢复作用

本研究依据前人提出的自我控制分类框架(张烨等,2017)和运动项目分类体系(田麦久等,1984),对自我控制进行了较为精细的划分,从抑制性和坚持性2个角度考察自然环境对自我控制的恢复作用。具体而言,实验1和实验2采用Stroop任务和神经激活逆反应任务考察抑制性自我控制,实验3和实验4采用不可解迷宫任务和wall-sit任务探测坚持性自我控制。研究结果表明,自然环境可以有效恢复抑制性和坚持性自我控制。该结果与已有的研究结果一致(Beute et al.,2014a;Chow et al.,2015b)。按照Kaplan等(2010)的观点,这一结果可以依据注意恢复理论和注意在自我控制中的作用进行解释。具体来说,个体通过与自然环境的互动,恢复了注意资源,提高了注意控制,而注意又作为自我控制的关键部分,制约着自我控制。因此,自然环境通过恢复和补充注意资源,进而改善了个体的自我控制表现。据此我们推测,自然环境对自我控制的影响以注意恢复为中介,前人研究为此观点提供了支持。眼动研究发现,个体在观看自然图片时会有较少的视觉活动,具体表现为较少的注视点和较短的眼动轨迹(Berto et al.,2008;Franěk et al.,2018)。同样,在一项fMRI研究中也发现,个体在观看自然图片时会有较少的视觉和注意皮层被激活(Tang et al.,2017)。这些研究共同表明,自然环境干预通过减少个体对定向注意的使用,因而使个体的注意资源得到了补充和恢复。因此,在自我控制的恢复中,自然环境对注意控制能力的改善在其中起到了至关重要的作用。

为了更全面和概括地评价研究结果,本文根据4项实验结果进行了内部元分析(Goh et al.,2016),结果发现,自然环境干预的总体效果量为大效果量①使用RevMan 5.3(Review Manager)进行元分析。采用Cohen’s d作为实验组(观看自然图片组)与控制组(简单休息组)对比的效果量指标。元分析结果发现,在随机效应模型下,总体效果量d=0.99(P<0.001),95%CI[0.66,1.31],属于大效果量。异质性检验结果显示,I2=0%,异质性程度较低。,这一结果为本研究提供了较强的证据链支持;同时也表明,自然环境这一干预方式,在安全温和的基础上,不仅便捷省力,而且收效可观。值得注意的是,从效果量的初步比较中可以看出,自然环境对抑制性自我控制(实验1:Cohen’sd=1.06;实验2:Cohen’sd=1.25)的恢复效果大于坚持性自我控制(实验 3:Cohen’sd=0.73;实验 4:Cohen’sd=1.03)。这表明,抑制性自我控制对自然环境干预更为敏感,本研究推测这一现象的产生有以下2种可能的解释。

1)从任务属性来看,前人研究指出,抑制性自我控制任务因为需要排除内外在因素的干扰,将注意力集中到当前任务上,所以更多地属于注意控制任务;而坚持性自我控制任务由于需要克服放弃任务的冲动并持续完成任务,因而更多地属于冲动控制任务(项明强等,2017)。前文中已提到,在自然环境对自我控制的恢复作用中,注意控制能力的提高在其中起到了关键作用。因此,抑制性自我控制任务由于对注意控制的需求较多,在自然环境干预中便具有较高的恢复潜能和较充分的干预效果。一项元分析研究也表明,自然环境对注意控制任务、工作记忆任务和认知灵活性任务等具有较明显的恢复效果,对其他任务(包含冲动控制任务)的恢复潜能则较小(Stevenson et al.,2018)。因此,抑制性和坚持性自我控制由于任务属性的不同,导致两者在恢复效果上存在一定的差异。2)从进化论的角度考虑,自然环境对个体抑制能力的改善为其带来了更多的生存机会。这种生存机会可能体现在人类进食时,为了避免被突然袭击,需要对本能的、具有支配性的反应(完全沉浸于进食过程)进行抑制,并不断侦察周边环境中随时可能出现的危险信号(Kaplan et al.,2010)。因此,自然环境对抑制能力的恢复作用对于个体的生存和适应具有重要意义,因而在进化中不断积累并形成了遗传优势。上述2种解释为抑制性自我控制任务具有较好的恢复效果提供了初步的证据,未来研究需要进一步检验这2种解释并提供更多的证据。此外,上述现象也提示,尽管自我控制是一种“领域一般性”(domain-general)的资源(Baumeister et al.,2007),但对自我控制任务进行分类,可以使干预效果更为精准确切。在未来的实践中,自然环境干预或许可以更多地应用到抑制性自我控制任务当中。

5.2 自然环境对认知性和运动性任务的干预效果

前人研究中,大多以城市环境作为对照组,考察自然环境对认知任务的干预效果。尽管这些研究发现,自然环境干预可以更好地恢复个体的认知任务表现(Berman et al.,2008;Izenstark et al.,2017;Sahlin et al.,2014)。但是有研究者对此提出了质疑,认为两者在恢复性上的差异可能是由城市环境的消极影响造成的,而非自然环境的复愈能力导致的(Beute et al.,2014b;Jenkin et al.,2017;Joye et al.,2018)。针对上述质疑,本研究在实验1和实验3中,将自然环境与非消极环境进行对比,借此检验自然环境对认知任务的干预效果。结果发现,相较于控制组(简单休息),观看自然图片组的被试在认知任务上的表现更好。这表明,相较于非消极环境,自然环境仍然具有更佳的恢复作用。前人研究已指出,这种恢复作用不能被简单解释为由于视觉新异刺激(Berto,2005;Chow et al.,2015b)、情绪提高(Berman et al.,2012;Gamble et al.,2014)、审美愉悦或动机增强等因素导致的(Chow et al.,2015b)。那么,自然环境的恢复能力为何优于简单休息?这是因为,个体在接触自然环境和简单休息时,尽管定向注意都得到了休息,但由于自然环境可以使个体进行反思,澄清思绪,清除疑虑,减少内部噪音对定向注意的需求,促使个体的注意资源得到更好的补充与恢复(Basu et al.,2018)。所以,相比于简单休息,自然环境具有更强健的恢复功能。因此,这一结果为前人研究和注意恢复理论提供了有力的支持,自然环境对认知任务表现具有实质的恢复作用。

需要注意的是,前人研究大多是在认知框架下,检验自然环境对不同群体的干预效果。如考察自然环境对心力衰竭患者(Jung et al.,2017)、疲劳障碍(exhaustion disorder)患者(Sonntag-Öström et al.,2014)、脑部损伤患者(Johansson et al.,2015)和 ADHD 儿 童(Taylor et al.,2009)认知表现的干预效果。Bratman等(2012)曾在一篇综述中提到,希望其他研究者能以种类更加广泛的任务来探讨自然环境的恢复效果。同样,在自我控制领域中,前人也大多采用认知任务来考察个体的自我控制表现,如算数任务(Alberts et al.,2007)、誊写抑制任务(Englert et al.,2015b)和划消字母任务(Ⅹu et al.,2014)等。应指出的是,前人研究中使用的这些较为纯粹的认知任务与许多实际的操作任务差别较大。如我们所熟知的体育领域,运动员在训练和比赛中几乎不需要执行此类认知任务。因此,为了拓宽自然环境的干预范围,以及提高研究任务与实际任务的相似性,本文引入了与竞技体育较为切合的运动任务。具体为在实验2和实验4中,采用神经激活逆反应任务和wall-sit任务来探索自然环境对运动表现的干预效果。研究结果表明,自然环境干预能够有效改善个体在运动任务中的抑制性与坚持性自我控制,具有大效果量。这一结果提示,自然环境干预可以拓展到运动领域中,为改善运动表现提供有效的干预策略。

此外,与其他干预策略相比,自然环境干预的优点为:它是相对“被动”的,需要较少的注意和加工。在以往的研究中,已有研究者尝试采用正念冥想(Friese et al.,2012;Stocker et al.,2018)、动机提高(Goto et al.,2013)和自我控制训练(Bray et al.,2014a)等方法来提高个体的运动表现。但是,这些方法大多限于外显的操作,要求个体付出一定的努力,那么运动表现能否得到提高,取决于个体有意识的注意和加工。事实上,在竞技体育中,优秀运动员更多采用自动化(或无意识)的自我控制,以减少能量的损耗,确保动作技能的流畅性(项明强等,2016)。因此,自然环境作为一种相对“不费劲”的干预方式,可以有效规避“有意识的自我控制”这一弱点,减少干预自身带来的“投入”,增加流畅运动表现的“产出”。

5.3 本研究的创新与启示

1)提供了恢复自我控制的新思路,将研究视角转移到前人忽略的自然环境上,为自我损耗的干预研究提供了新的补偿策略;2)开发了贴合运动实际的操作任务,探索自然环境对运动表现的干预效果,拓展了自然环境的干预范围;3)改良了自我控制力量模型的“双任务”范式(前后任务不同)(董蕊等,2013),4项实验均采用前后任务相同的实验设计,以期更符合竞技体育中的重复训练模式。根据研究结果,本文提供的具体建议为:1)在训练或比赛间歇,可以提供自然环境影像,或使用先进的虚拟现实技术(Jung et al.,2018;Tabrizian et al.,2018),打破干预的时空限制,让个体沉浸在自然场景中,使自我控制得到最大程度上的恢复,从而改善操作表现;2)在日常训练和生活场所中,可以展贴自然环境图片,同时适当增加户外训练的机会,帮助个体清新头脑,放松身心。在未来的研究中,自然环境干预或许可以用于竞技、军事、医疗和教育等领域的压力和疲劳应对。

5.4 本研究的不足与展望

1)本研究推测自然环境对自我控制的影响以注意恢复为中介。尽管这一观点得到了前人研究的支持,但在本研究中我们没有直接对注意机制进行考察。因此,未来的研究需要进一步检验注意的中介作用。2)被试在实验室中观看自然图片,而非真实地处于自然环境中。尽管已有研究表明,直接接触自然(在大自然中散步)与间接体验自然(观看自然图片或视频)具有类似的恢复效果(Berman et al.,2008;Kardan et al.,2015;Weinstein et al.,2009),但未来的研究仍需创设真实情境,检验真实环境的恢复效果。3)研究被试为普通大学生,局限了研究结果的可推广性。未来的研究需要来自不同人群、有足够统计检验力的样本来检验本研究的结果。

6 结论

以自我控制的力量模型和注意恢复理论为基础,采用自然环境改善认知和运动任务中的抑制性与坚持性自我控制。结果发现,安全温和的自然环境具有稳定强健的复愈能力,具体表现为自然环境对抑制性和坚持性自我控制具有积极的恢复作用,对认知性和运动性任务表现具有良好的干预效果。这一发现为恢复自我控制提供了新的研究视角,为改善运动表现提供了新的探索思路。