合肥游荡者

2020-03-20刘敏

刘敏

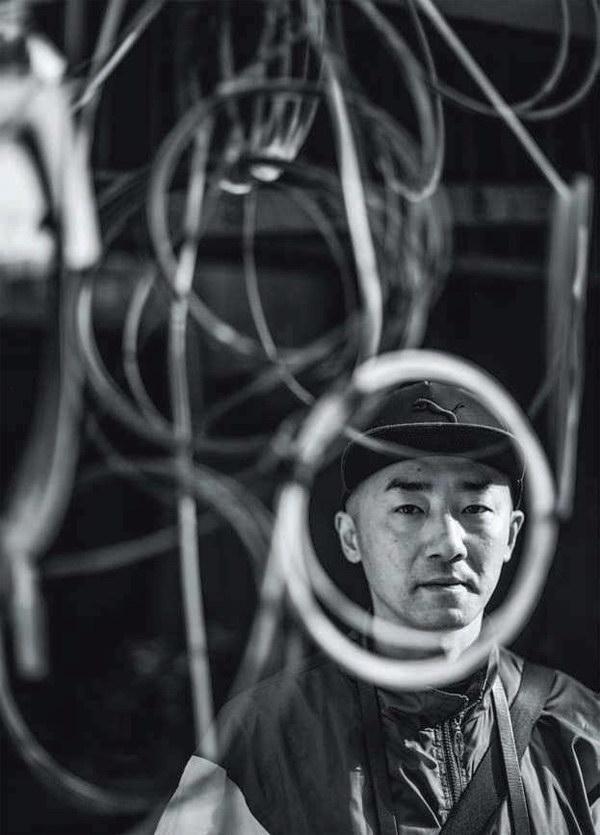

著名街拍摄影师、自来水公司抄表工、前网络红人——这是38岁合肥男人刘涛的三重身份。

网络上,那些抓拍城市瞬间的照诗,给刘涛带来了持续的人气。现实,他每天在街头游荡六七个小时,午夜把自己灌醉再回家——他是家乡合肥最忠诚的记录者,也是精神上的异乡人。一个中年男人想做一个自由的游荡者。摄影是他的自我启蒙,他被点燃,却无处归依。

1.街头

衣服的主旨是“花里胡哨”,蓝夹克、黄风衣、红色运动衫,唯独不能是黑的。刘涛光头,38岁,一米八多,他一度心想,黑衣服能藏住胸口的相机,拍照方便。没想到一身黑,倒显得光头更加亮了。小贩远远看见他相机端起来,立刻脸色大变,以为他是便衣城管拍照取证。现在他只穿花衣服,让自己像条变色龙,融化在街头,“看起来越游手好闲越好。”

今天下午穿的是一件绿色夹克。刘涛步子大,噌噌往前走,像是急行军。我和跟拍的摄影师很快开始流汗:太快了,跟不上。

刘涛走在合肥的马路上像走在自家客厅,每个不起眼的角落都有解说词:这家杂货铺老板天天支着手机看抗日神剧,菜市场那个摊子的女老板特别漂亮,是椒麻鸡西施。老城的核心区街道狭窄,小巷子还是十几年前的模样,咸卤的气味儿、包子店的蒸汽暴躁的汽车喇叭声都在马路上流动。

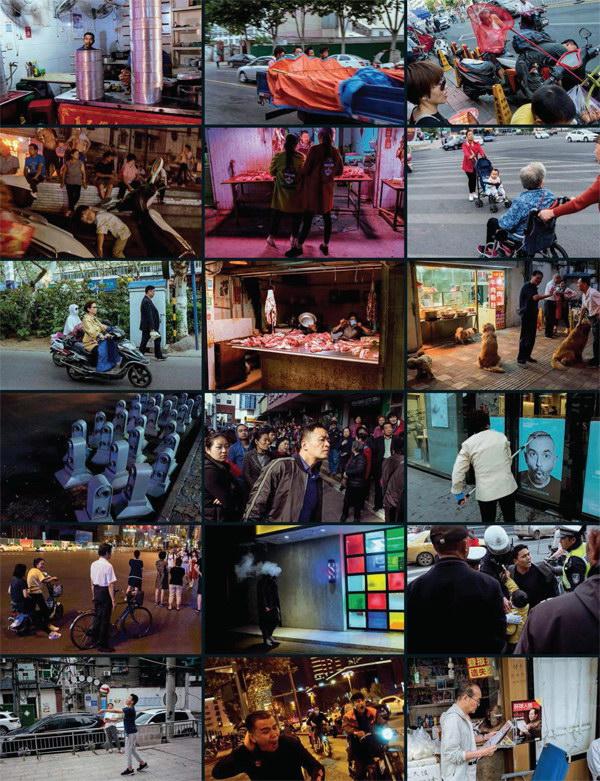

行至一条小街,他介绍的是一棵树:2014年10月,他抄表抄到一半,就是在这棵树下刷开微博,几万条评论转发瞬间喷涌而出——他的街拍照片被一家媒体的官方微博推荐了,谢顶的男人、西瓜和将军肚、ATM前举玩具枪的孩子……都是合肥街头的巧合,荒诞的戏剧感。网友瞬间被图片感染,一天之内,微博被转发了4万多次。

走红还有一层原因,微博里写:“他今年32岁,是合肥自来水公司的抄水表工。”

这变成了一个平凡工人深藏艺术天赋的故事。短短一周时间,本地报纸、门户网站摄影杂志、安徽卫视、中央电视台的《面对面》栏目都来了,两个月后,他的照片登上了美国《时代周刊》的网站。此后,刘涛出了一本摄影集,卖了2万多册。照片被送到德国、日本等地展览,每年都会拿一两个摄影奖项。

2019年11月肿,我来合肥采访刘涛,在给这篇稿子拍配图时,几位常合作的摄影师都想来:他们都听说过合肥这位“野生街拍大师”,但很少在北上广的社交场合见到他,他们想知道,刘涛到底是怎么拍照的。

答案有点儿过于简单了:每天都泡在街上。在爆火的第六年,刘涛还在同样的区域扫街,他也还在自来水公司工作。变化是街拍的时间更长了,每天从下午两点,一直拍到夜里九十点,街上的面孔已经烂熟。

城市有自己隐匿的活动潮汐,日日重复,连身在其中的人都浑然不觉:每天走到三孝口,刚好7点10分,一个在奶茶店打推销电话的男人,会起身收拾公文包回家;8点钟,菜市场水果店收摊,摊主叫“皮蛋”的狗会“咚”一声跳到香蕉摊子上;夜里,商业街路口有俊美的年轻人三三两两地抽烟,9点钟,一眨眼全部消失——他们涌入一家巨大的夜店,换上统一的T恤准备上工。店里跳钢管舞的外国女孩给刘涛的Instagram留过言,问,你什么时候能拍到我?

“差不多了。”杂志摄影师气喘吁吁,他的工作已经完成。刘涛跟他握手告别:我接着拍了,今天刚走到一半!

“我的天。”摄影师转过身,如释重负。他一下午走了2万步,接近10公里,明天保准要腿酸。

这3个小时,让他的疑惑更多了:刘涛确实能看到我们看不见的东西,但他的照片是不是重复的套路?作品卖得好吗?

“我从没想过他是这么拍照的。”摄影师的汗还在流,“圈子里很多人都街拍,但天天这个走法,没有。”

2.单位

自来水公司的同事们都奇怪,刘涛火了,怎么生活一点儿变化都没有?

20142015年最红的时候,有半年时间,公司二楼走廊天天都有记者守着要采访。《面对面》的采访正做到一半,就在镜头前,刘涛接到电话,公司决定奖励他一万块钱。

如今刘涛去公司反而像做贼。同龄的同事们都当了副科长、水站站长,剩”下他职级没动,从抄表变成了做稽查,抽查数值异常的水表。上班的时段刘涛都在拍照,11月末了,他10月的工作都还没完成。每天去公司打卡,见领导不在,签完字就赶紧溜。碰上领导,假称肚子疼,汽车车胎坏了,被贴罚单了……一个快40岁的男人磕磕巴巴的像个小学生,双方都知道这是找借口。

“过气网红”,同事们背后说他。成名前,刘涛跟同事们来往也不多,每天要抄几十块表,早上拎着铁钩子出门,去钩户外铸铁的方形井盖。有些灰尘太厚,吐口唾沫擦,一天下来,口水都吐干了。等到下午回公司,办公室大姐打来电话:刘涛呀,走到哪儿了?帮我带半斤瓜子吧!

刚工作时,刘涛追求进步,帮宣传科画漫画,给厂刊画插图。年轻同事们结婚,人人都有一个大幅漫画婚纱照,是他熬夜手绘喷印的。刘涛想好好表现,转成内勤。老婆小静也是水厂同事,做人力资源管理。刚结婚头两年,晚上刘涛画画,小静看书学人力管理知识,两个年轻人都想往上奔一奔。

几年后,小夫妻渐渐发现,事情不是他们想象的逻辑。小静考人力资源管理师,考了中级,又考高级,但考证跟升职并不挂钩。刘涛也始终没能靠特长调到宣传科。他还跟一群抄表的同事們在一起,聚餐的时候,领导的空碗大家抢着盛饭,领导说缺把椅子,刘涛出门去搬,回来半路肩膀突然被撞开,椅子被另一个同事一把夺走,抢着放到领导跟前。

但刘涛也离不开水厂。他只有高中学历,武警部队退伍后,好不容易进到这家国企单位。对许多本地人来说,水厂是个体面的安稳工作,很少有人扔掉这个铁饭碗,一个有编制的工人每个月能拿五六千块工资,这在合肥能保证不错的生活。许多同事都有兼职,开个童装店便利店,做点儿小.买卖。有人夜里跟女同事单独喝酒,被扫街拍照的刘涛碰个正着。“防火防盗防刘涛”,同事们更不想跟他来往了。

两年前,刘涛一度被调到郊区镇上的抄表站,他在那里交了一个忘年交,是50岁的老师傅侯工。侯工个头不高,看人总是笑眯眯的。每天早上,刘涛、侯工都6点出家门,穿越半个合肥,8点到镇上。谁先到,谁去烧壶热水,一杯一杯给工友们泡茶。喝完茶,刘涛出门到镇上的液晶厂玻璃厂、食品厂,各个厂的门房送水费单子。11点多了,侯工就打电话:快回来吃饭吧,晚点儿菜凉了。

三十多人坐在食堂,厂长、站长讲公司的闲事,其他人不插嘴,闷头吃饭,安安静静。饭后刷不锈钢碗,叮叮咣咣,再去院里晒太阳。基层员工此时开始聊天,公司谁升职,谁跟领导关系好,谁看起来有发展前途……

有一年,公司办了一次摄影比赛,主题是“最美阳台”。大多人拍的阳台都是花花绿绿,种满了花草。侯工发现,刘涛的照片最特别:一家阳台光秃秃的,只贴了一张美女的照片。在这场摄影比赛里,刘涛没评上奖。看到照片,主管的科长脸色都变了,直接质问:刘涛,你是不是给我穿小鞋?

刘涛跟别人聊的不一样,他讲日本有专门做刀的铁匠铺子,一代一代能传几百年,讲自己去德国办展览,遇到了著名的德国摄影师。刘涛推荐大家看书,说有本《动物庄园》非常不错,英国人写的,很好读。

每次刘涛讲完,站长笑笑,很少接茬。侯工听得很入迷,如果不是刘涛讲,他从来不知道这些事情。侯工的生活规律又重复,做会议记录,统计固定资产,每周接两天热线电话,一天处理100多个投诉咨询。晚上准时下班,回城,去菜市场买菜烧晚饭,饭后再打两小时乒乓球。他是合同制工人,在镇上工作了13年,一直没能转正,收入比正式员工少一截。平时在站上,侯工说话不多,少说少错,不给自己惹麻烦。

有一年,公司办了一次摄影比赛,主题是“最美阳台”。大多人拍的阳台都是花花绿绿,种满了花草。侯工发现,刘涛的照片最特别:一家阳台光秃秃的,只贴了一张美女的照片。

“他觉得那个是最美的,所以拍下来,但是别人不认可。”侯工很奇怪,公司肯定是想要那种很美很积极的画面,为什么不随便拍一张交上去呢?

在这场摄影比赛里,刘涛没评上奖。看到照片,主管的科长脸色都变了,直接质问:刘涛,你是不是给我穿小鞋?

3.拍照

2010年,刚买相机,刘涛在街上拍花、拍雪景,用微距拍水滴,跟普通摄影爱好者没什么区别。

单位里越来越不合群,只有站在街上,刘涛感觉自己是自由的。刘涛加了几个街拍QQ群,群友总在点评、在分析,只有刘涛,隔几天就扔一堆新照片进去——他每天抄完表就掏出相机拍照,比别人在街头的时间多得多。

刚拍照,他一天就能选出十多张片子,发在微博上,@一大串摄友、报社摄影记者、知名摄影家,零星收到一两条评论。QQ空间日志过去都是漫画作品,逐渐替换成知名街拍摄影师的照片,Matt Weber、Markus Hartel、台湾地区摄影家张照堂……他自己的照片有明显的模仿学习痕迹,最开始只是形式上变化,强饱和度、调成黑白,加上边框、去掉边框,折腾一圈后,图片形式稳定下来,几乎原图直出。小清新的花草、剪影变成了街头的人,画面开始出现更多巧合和冲突,一些照片看上去像是玛格南大师照片的合肥版本。

2014年5月,拍照第四年,刘涛的照片入选了北京三影堂摄影奖,这是个国内知名的摄影比赛。此前,刘涛已经零星参加过一些影展,最远一次去浙江参加丽水摄影节。他在一家婚纱摄影店冲印了照片,配的也是婚纱照的相框,一路开车到浙江,又自己买挂钩、绳子,“咣咣咣”钉在影展的墙上。来回一趟花了三四千块钱,他很心疼。

三影堂影展是他第一次到北京。现场评委来自美国、德国、日本各个国家,走到他的照片前面时,刘涛瞬间卡壳,一句话都讲不出来。他羡慕其他摄影师能直接用英文交流,想说自己是抄水表工,又怕翻译不好解释。

“这就是我的街头摄影。如果是艺术,那么就是艺术。如果不是,那就是叔没事干在合肥街头抓拍。”刘涛心里默念,情绪终于稳定了。

一位日本赞助商女士喜欢刘涛的照片,她讲日语,刘涛憋了一句:English?女士立刻换成英语,刘涛非常尴尬——“English”就是他唯一能说的英语单词。

开幕式的最后环节是夜间的户外音乐会,音乐声中,不断有人找到刘涛,热情地给他递名片。那位日本女士又来了,还专门带了一位翻译。刘涛终于能张口了,说,我拍照是因为喜欢日本摄影师森山大道。听到翻译马上用日语说“大道(Daido)"、“大道(Daido)”,刘涛忍不住了,眼泪瞬间涌了出来。

整整一晚,刘涛都被眼前的场景震撼,心里不住叹息:明天回去,又要钩井盖,又要吐唾沫查表了。在这一晚之前,他跟水厂的同事们一样,坚定地认为在合肥混不好的人才去当北漂,可眼前的场景击碎了这个印象。

以前他想靠画画摆脱抄表,失败后转去拍照,只是给生活找个出口。他长久地顶着太阳在街上走20多站路拍照,里面的乐趣也很难跟人解释得通。

成名让刘涛掉進了一个夹缝里,他的世界分裂成两半,一类是同事发小,大多数没读过大学,都生活在合肥本地;一类是逃离了老家,在北上广或海外工作,“有知识的人”。刘涛夹在中间,他见过外面的世界后不能再假装没见过。他试图用自己的方式弥合中间的差距。

“通过街头摄影让我感受到了自己的存在感……真实地感受到存在是多么不容易的事情。我的影像与我的经历紧密相连。”回家后刘涛写了一篇日志,北京之旅让他确定,拍照可以成为一种长久的志业。他无法预测到,半年后自己将因为照片一夜成名,帮他走红的,正是他不知如何提起的“抄表工”身份。

4.成名之后

刘涛喝酒总会喝醉,最后瞪着眼睛,满面红光地说个不停。“合肥”、“单位”、“领导”、“拍照”……总是这些词,酒后的语言是断裂的,碎片一样一块一块往外蹦。在他的讲述里,成名这件事让他遇到的荒诞更多了。

采访最多的那两年,几乎每个记者都让刘涛表演一遍钩井盖。省电视台要把他报道成劳模,刘涛讲不出辛苦的故事。省台记者就去找他妈妈,妈妈配合地举起刘涛的运动鞋讲故事:“走了那么多路啊……他鞋子只要底子磨裂了,就搞一块胶布把它粘一下子。”几个月后街上又遇到那位省台记者,对方直白地说,你能红,就因为你是个抄表工。

本地策展人给刘涛办了一场个人展览,开幕当天,刘涛的父母妻子、女儿都去了。先是策展人讲话、书店老板讲话,接着诗人讲话、酒吧老板讲话,等刘涛要上去讲时,时间不够了。下一个流程,研讨会,长桌上每人一个打印的名签,又一轮发言讨论。

有朋友当天去看展,一直找不到机会跟刘涛打招呼,远远地看见他缩在长桌的一角,垂着脑袋,光头更亮了,像在开批斗会。

公司董事长奖励一万元的消息传出来,刘涛张罗了一场家庭聚餐。母亲家7个兄弟姊妹把一张圆桌坐满了,姨丈们大声讨论刘涛的出名,“全国那么多人,我这个外甥能上央视,不容易!”。四姨娘是医院大夫,她大声问女儿:“刘涛连高中都没上过,怎么搞的(让他出名了)?”

饭吃完了,几个阿姨舅舅其实都很富裕,此时全闷头给剩菜打包。母亲体会到一種难得的扬眉吐气,回家说:儿子,你一定要超过他们,咱家就要比他们照(好)!

这些荒诞的故事已经讲过很多遍了,摄影圈的朋友听过,来采访的记者也听过,聆听者的一些反应也会被刘涛加到叙述里——比如一位北京来的摄影记者因此发了一条长长的朋友圈,感慨自己回老家待两三天都待不下去,“他说我这样的状态,能待在合肥真的不容易”。

成名让刘涛掉进了一个夹缝里,他的世界分裂成两半,一类是同事发小,大多数没读过大学,都生活在合肥本地;一类是逃离了老家,在北上广或海外工作,“有知识的人”。刘涛夹在中间,他见过外面的世界后不能再假装没见过,他试图用自己的方式弥合中间的差距。

2016年,摄影集《走来走去》》出版,出品方Lens杂志为他在德国汉堡办了一场个人展览。在德国的一周,他每天都在街头看汉堡的路人,看德国油漆工都能体面地开着大众汽车去上班,电线杆、桥洞里到处是自由的涂鸦,本地年轻人居然跟流浪汉一起坐在地上聊天。有人在桥上撒一把面包屑,引来海鸥上下飞舞,像个梦境。

在德国最后一夜,刘涛自己坐到了地上,和一个伊朗难民、一个德国流浪汉背靠垃圾桶用翻译软件聊了半宿。他想带流浪汉们回酒店取暖,被门房拦下,最后刘涛出钱,三人大吃了一顿土耳其烤肉。伊朗难民用手指指刘涛,又指指他自己,意思大家都是同类的人。

回到合,肥,德国的冲击还在延续,刘涛留下了当街喝啤酒的习惯,每天扫完街,午夜就去家门口的便利店买酒。喝高兴了,把手机接到店里的音响上,房间里回荡起他爱听的英文歌。

便利店值夜班的是个女店员,女孩不到18岁,板寸,像个假小子,有时人们会见到她和另一个女孩手拉手在路上走。

刘涛有一晚喝高了,直接问:“那个女姓是你的女朋友吗?”女店员承认了。

刘涛有点儿激动,当天他刚卖掉两张照片,扣掉代理费,收到了4000块人民币。不是每个人都像我这么幸运,刘涛想,合肥这座城市太封闭了,女孩这么小,不可能跟父母出柜,一定活得很挣扎。

刘涛问,你有什么梦想?女店员愣住了,没有啊。刘涛说,你最近有啥心愿吗?女店员说,我想买一辆死飞自行车, 3800多块钱,太贵了。

刘涛立刻加了女孩微信,转去4000块,又当场把微信好友删掉了。

女店员目瞪口呆,半晌,隐晦地说:晚上你跟我一起回家吧。

换成刘涛惊呆了:不是不是,我没有那个意思。他逃出便利店,心头喜悦,“我要鼓励一个自由的灵魂!”

几天后,女孩突然从便利店消失了。又过了一段时间,刘涛收到女孩的一封微博私信,她说自己跟女朋友分手了,要搬出来住,问刘涛,你能帮我出一点儿房租吗?

“妈的,没鼓励到自由的灵魂,鼓励了一个贪婪的灵魂。”刘涛忍着没骂人,他回复:你先别买车了,房租从那4000块里拿吧。

5.淝河路

淝河路只有四车道,两侧都是高高低低的农民楼,小巷又窄又深,向幽黑处延伸两三公里,电线在半空中缠绕,攀到墙上,缠成密密麻麻的一大团。

夏天的夜里,这里常停电,灯光一瞬间同时熄灭,很快,狭窄的门洞里陆续走出人来。男人赤裸上身,腆着肚子,热得满身是汗。他们大多是农村进城打工的苦力,第二天早上7点多,又会聚集在街角的水泥大台子上,有面包车过来,直接点人头:你、你、你,过来。

刘涛夜里喝完酒,晕晕乎乎的,就到淝河路再走一圈。从街头走到街尾,换到路对面,再从街尾走回街头。喝多了的男人发现刘涛带着相机,问,你干吗的?刘涛说,我拍照的。醉醺醺的男人条件反射地去掏口袋:我有身份证,我有身份证。

这条路就在合肥的一环路边,距离万达广场、威斯汀酒店不到2公里。几个摄影的朋友跟着刘涛来过淝河路,他们是土生土长的合肥人,站在这儿也很惊讶:城里居然还有这样破败的地方?

刘可是其中一位,她是刘涛论坛时代的老网友,见证了刘涛从买相机开始一路拍到现在。因为厌恶办公室政治,刘可前几年从一所高校的教学岗位辞职。现在,她的主业是给年轻女孩们拍写真,照片里女孩们微笑、发呆,画面弥漫着少女的情绪。

“你为什么总拍那些挣钱的照片?为什么不拍点儿真东西?”刘涛当面称她那些大光圈唯美系的女孩写真都是“迷魂汤”。

刘可腹诽:我没有工作了,不拍这些,怎么养家啊?

但很难跟刘涛讲这些话,刘涛是在把他的经历灌输给别人。多年前,他也迷恋唯美的大光圈。他拍过三孝口天桥上一个乞丐吃盒饭,傍晚夕阳斜照,投出一片绚烂的金黄色,逆光中乞丐变成了一幅剪影。

画面好看,但毫无意义,刘涛如今对这种照片感到羞愧。他当时跟很多人一样,走到街上,只能看到自己愿意看到的人群,拍摄乞丐实质是一种猎奇。

十年后,刘涛已经融化成街市的一部分。街头比单位更亲近,在单位人们本来说笑,见到怪人刘涛,都不笑了。在街头,胖保安、卖皮带的、看车的、十字路口指挥交通的协警,遇到他都点头:这么晚还在忙啊?

拍照倒成了一种正职工作了。“太不可思议了。”每次抓到一个奇特的场景,他都觉得是幸运,一种时间上绝对不可重复的瞬间。刘涛对合肥的变化有一种奇特的责任感,一定要一日不差地记录下来。“时代的变化是连续的,不是跳跃的。”他自己的解释是,一个片区此前欣欣向荣,之后衰败了,或者一个新区慢慢建起来,中间一定有个连续变化的过程,所以拍摄者必须每天都在。

他幾次提到,我的长时间跟访打乱了他拍照,带人扫街他很难进入状态。以往去上海、去香港参展,都只出门两三天,从未有过半个月不拍照的时候,而他一天都不想中断。中断了又怎么样呢?我问。

太难受了,再回到街上你就有点儿累了,有点儿晕了。刘涛说。

在街上,刘涛展示了一个城市的背面。有一次他们遇到了一个梳着小辫子的流浪老头,老头打了一串耳钉,头上还绑了一个小黄鸭,完全是一个嬉皮士。刘涛熟稔地跟老头一起抽了会儿烟,离开后跟刘可介绍:老人来自合肥郊县,头几年看自行车,今年开始给附近停车场做导引员,一个月赚几百块,夜里就睡在街头。

刘可看着老人可怜,几天后又跟丈夫买了一堆吃的喝的,专门进城送给他。没想到刘涛听说后很不高兴:没必要特意过来施舍,你应该去了解自己身边的这种人。见到他们,递根烟,聊聊天,比送吃的强。

刘可发现,刘涛像是强制性地,让自己长时间地沉浸在市井环境里。不管什么身份的朋友,他都带着去本地吵嚷的大排档吃饭。去咖啡馆、去大商场的西餐厅,会让刘涛浑身不自在。他总是跟市场里拉板车的男人、跟夜里睡在万达广场长椅上的无家可归者聊天,路上遇到擦鞋的哑巴老头,刘涛知道老头住在几条街外的出租房里,也知道里面还有五六个住户,都是聋哑人。

刘可和丈夫总是半夜10点后接到刘涛电话,问要不要出来夜宵。见面时,刘涛已经喝到微醺了,最后一直要喝得话都说不连贯,好像只有这样能让他轻松下来。有一晚夜宵,刘可随口说,你应该多陪陪你女儿。两家的孩子都是7岁,刘可跟儿子感情很好,提醒刘涛如果现在不跟孩子多相处,,女孩缺少父爱,长大了随随便便一个男孩都能把她骗走。

刘涛当场没说什么,回家后连发了几条激烈的短信:我带你们去淝河路走过,那儿的农民工一年都见不到孩子,都是留守儿童,那些家长不是为了孩子好吗?他酒喝太多了,短信词不达意,他后来解释,养育孩子的方法不只是成天陪伴,他拍照,是让孩子见识更大的世界。

刘涛的女儿上小学二年级,是班上唯一没上课外班的孩子。妻子此前也给孩子报了课外班,最后都被他说服退掉了。两年前,刘涛在朋友圈发过一个小视频,一群中学生家长冒雨接孩子放学,看着十分狼狈。

刘涛一定要逃掉,他想等女儿大一点儿,自己去决定学什么,现在各种从众的教育方法他觉得都是无用的。

回到日常生活,刘涛每天下午起床,午夜回家,女儿很少见他清醒的状态。爷爷奶奶和妈妈轮流送她上下学和吃饭,孩子跟班主任说,“我爸爸的职业是睡觉。”

刘可之后发出的信息都没有回复。刘可觉得,也许是戳到了刘涛的痛处。

6.捕捉瞬间

去年,一家上海的互联网公司联系刘涛,请他给外卖员上课教摄影。

对方似乎是想让他展示一下照片,再介绍一遍那些街头奇异的景观。这是一个听起来不错的公关活动,外卖员、抄表工,都在街头穿梭,都是蓝领劳动者,拍照这件事的门槛也并不高。

教什么呢?调光圈快门,发现街道的巧合?在骑电动车飞快穿过红绿灯时留心生活的美?

刘涛想起每天扫街时,在合肥最高档的商场银泰中心外,总有一群外卖员在等活儿。巨大的奢侈品LOGO墙在夜里像钻石一样闪烁,那些外卖员远远地排成一排,都在电瓶车上躺着,每个人都面无表情地刷手机,一个单子来了,立刻起身发动电动车,飞快地窜到马路上。

“你给他们看很多新奇的照片,也只是看一眼而已。”刘涛熟悉这群壮年男人的状态,每个单子都没有喘息的时间,不可能分心去观察什么决定性瞬间。一个人有了创作意识,总会摸索到拍照的技巧,而让一群连休息时间都没有的人,看再多新奇的照片,也只是看一眼而已。

刘涛没接这个合作,他几乎从来不接商业合作。新浪微博上,他的账号@Grinch1982有21万粉丝,大概每个月更新两三条,每个月最后一天,他会发一张长长的拼接图,把这个月的街拍像交作业一样发布出来。

“他为啥不愿意走出合肥,我觉得真是个谜。”严明想不通刘涛为什么就对那几条老街有执念,专注、精深肯定是好事,但一个人为什么十年了都不愿意去拍拍别的地方呢?“就像‘海上钢琴师,他就是合肥的‘海上钢琴师”

这些照片会火速引来几百条评论、转发,但也就到此为止了。他的微博从来不发广告,刚出名时还有媒体、商业机构约他拍专题,刘涛把这看作是命题作文,怕尝到甜头了,再也不会回来街拍,全都拒绝了。最喜欢的相机品牌主动把新款机型借给他试用,刘涛说,我机器用得狠,相机最后得跟上过伊拉克战场似的还是算了。