文景之治与孟子仁政思想的汉初践行

——以汉文帝诏令对《孟子》的传承为例*①

2020-03-20李华

李 华

( 山东师范大学 齐鲁文化研究院,山东 济南,250014 )

由汉文帝开创的“文景之治”为人们称道2000余年,而究及“文景之治”的学术背景,学界多将之归因于黄老之学在汉初的成功践行。司马迁有“孝文好道家之学,以为繁礼饰貌,无益于治,躬化谓何耳”、“孝文帝本好刑名之言”②的记载;应劭有“文帝本修黄、老之言,不甚好儒术,其治尚清净无为”③的判断。自此而下2000余年,前贤时修对此结论亦多持认同态度,王鸣盛《十七史商榷》称“汉初黄老之学极盛,君如文景,宫阃如窦太后,宗室如刘德,……皆宗之。”④夏曾佑《中学中国历史教科书》直接以“文帝黄老之治”为专章标题,范文澜《中国通史简编》亦称“西汉初期。统治阶级知道人民需要休息,所以采取黄老‘清静无为’政策”⑤,吕思勉《秦汉史》提到:“汉以无为为治,由来久矣……文帝颇多仁政”⑥。郭沫若《中国史稿》也明确提到从刘邦到文景之时“主张‘无为而治’的黄老学说在政治上起了指导作用”⑦。然而,以上观点却无法解释:为什么黄老之学的成功践行反而促成了儒学地位的迅速上升?为什么文、景之后的继任者汉武帝没有延续前代黄老治国的成功经验,却迅速将目光转向儒家学说并继而“罢黜百家、表彰六经”,而黄老之学却逐渐淡出统治阶层的视野?尽管学界对前说已偶有质疑⑧,今人罗义俊也曾试图以“儒道双规制”的说法对前人观点与史籍记载进行调和,但却依然无法解释,为什么文景之后黄老之学渐衰而儒学臻于极盛的问题。此外,《史记》《汉书》等记载文帝治国事迹的文献,也没有找到时人对文帝以黄老之术治国的具体描述。这都提示我们,之前的判断或有待商榷。

了解文帝治国思想倾向的最佳途径,无疑是从其诏令入手探讨。梳理汉文帝涉及治国理念的诏令(1)关于汉文帝时期的诏令是否为其手书的问题,前贤多有论及。如真德秀认为汉文帝诏书都发自内心:“《太史公书》于高景二纪诏,皆不书,独《文帝纪》凡诏皆称‘上曰’,以其出于帝之实意故也。不然,则山东老瘾扶杖听诏,愿见德化之成,其可以空言动邪?”(真德秀:《文章正宗》卷二,清文渊阁四库全书,第32页)目前主要有两个观点:一种观点认为诏令均为汉文帝手书;而另一观点则认为,文帝诏令有一部分应为文帝口授之后,有专门的官员记载并整理发布。无论是手书还是口授,文帝诏令都是能够高度反映文帝治国理念和文化态度的最直接材料。——主要涉及帝王身份定位、振贷养老等民生政策、重农政策、对外政策、尊贤求谏等部分——能够发现,无论是在言辞还是在思想倾向上,诏令内容均与《孟子》内容存在高度相似:目前汉文帝诏令共计43篇,其中传世文献中有41篇,地湾汉简等出土文献中可见2篇。43篇诏令中与《孟子》语句或思想直接相关的便达24篇,占据总数的56%。值得注意的是,汉文帝即位初期,即文帝元年正月至二年年末的16篇诏令中,就有11篇与《孟子》中的内容高度相似,占据了这个时间段内文帝诏令总数的69%;而如果剔除封赏功臣、征召官吏等行政诏令,汉文帝施政诏令涉及王道仁政思想的内容与《孟子》相关比例则高达100%。这一现象,在秦火之后典籍散佚、学术与文化亟待重建的背景下出现,应引起学界的关注与重视。

一、汉文帝即位初期诏令与《孟子》的高度契合

汉文帝刘恒为汉高祖刘邦庶出的第四子,原封代王。公元前180年,周勃、陈平等高祖老臣联合刘氏宗室起兵诛灭诸吕后,因刘恒“仁孝宽厚”(《史记·吕太后本纪》)、“贤圣仁孝,闻于天下”(《汉书·文帝纪》)而拥其为帝。汉文帝于吕后八年闰九月即位,旋即颁布《即位赦诏》,大赦天下并分封功臣。此后,自汉文帝元年正月到三月不到90天的时间里,汉文帝陆续颁布3份诏令,而这3篇诏令的主旨均与孟子思想关系密切(2)因本文将从文献的梳理与对比的角度展开讨论,这势必会面临先秦两汉文献中的公共素材问题的界定与厘清,故在此对先秦两汉公共素材问题及本文所采用的文献对比方法进行说明。 先秦两汉文献中的公共素材问题,最早见于柯马丁(Matin Kernidao)在《〈尚书〉里的“誓”》(刘耘华、李奭学主编:《文贝:比较文学与比较文化》2014年第2辑,上海:复旦大学出版社,2015年,第118页)中提到的“文本库”(Repertoire)概念,及特别强调的早期典籍中的“文本互文性(intertextuality)”问题。徐建委在《文本革命:刘向、〈汉书·艺文志〉与早期文本研究》(北京:中国社会科学出版社,2017年)中也曾提到“公共素材”的问题,指出先秦两汉典籍中的一些相似的故事、说理、短语素材存在相似的情况,或许是因为源于同一语料库,“那些精彩的叙事或说理段落,虽不排除其出于作者原创的可能,但也不能排除它们出于‘公共素材’的可能。”(第29页)诚然,柯说与徐说都提示我们在对先秦两汉文献的梳理过程中,仅凭文字和段落的相似即断定两者存在着关系的必然性的做法欠妥。但是如果相似之处不仅仅包括文字与段落等“素材”,同时在思想倾向、乃至整个思想体系,甚至对特殊情况的处理问题上均能保持高度的一致,那我们便可以跳脱所选材料为“公共素材”的困扰,而清楚辨识其资料来源到底是“公共素材”还是《孟子》中的私人著述。也正是因为这种担心和考虑,本文在文献梳理过程中,将选择两者高度契合的部分进行探讨,所谓“高度契合”指在文辞、思想、主旨等各方面均相近者。为了表述的严谨,文辞相同而主旨不同的——如《求言诏》中对“天时地利人和”的化用,不在此列;思想一致而未见文辞相同的——如《遗匈奴书》等,亦不在此列。如果以上两种类型皆列入,文帝诏令与《孟子》相似的内容比例将更高。,而其后有关仁政政治的诏令,也均在思想、主旨乃至用语方面与《孟子》高度相关(详见附表三)。

(一)《答有司请建太子诏》:人主身份定位“忧天下”

除吕后八年颁布的赦天下、封功臣的《即位诏书》外,文帝元年正月的《答有司请建太子诏》可以被视为能够体现汉文帝政治思想及施政主张的首篇诏令。虽然这篇诏令是对有司预建太子问题的答复,但由于其出现的时间节点恰恰是文帝初立之时,其中的语句或许最接近汉文帝早期的整体政治思想倾向:

朕既不德,上帝神明未歆享,天下人民未有嗛志。今纵不能博求天下贤圣有德之人而禅天下焉,而曰豫建太子,是重吾不德也。谓天下何?其安之。

楚王,季父也,春秋高,阅天下之义理多矣,明于国家之大体。吴王于朕,兄也,惠仁以好德。淮南王,弟也,秉德以陪朕。岂为不豫哉!诸侯王宗室昆弟有功臣,多贤及有德义者,若举有德以陪朕之不能终,是社稷之灵,天下之福也。今不选举焉,而曰必子,人其以朕为忘贤有德者而专于子,非所以忧天下也。朕甚不取也。(3)司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第419页。

文帝初立,面对有司让自己提前确立太子的建议,汉文帝的直接反应是再三婉拒。剥开倾覆其上的层层政治辞令的包裹,我们能够发现汉文帝拒绝预建太子的原因在于:“人其以朕为忘贤有德者而专于子,非所以忧天下也”,即担心天下人认为汉文帝不重贤能、无法心怀天下苍生,而仅考虑自己一家之利。可见,甫一即位的汉文帝对帝王身份与任务的定位明确,即“忧天下”。

那么,“忧天下”这一概念源于何处呢?在目前可考的汉文帝时期及以前的文献中,惟《孟子》对“忧天下”的阐释最为完备:

乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。(4)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第119页。

这段论述出现于孟子与齐宣王的对话中,孟子向齐宣王指出,君王应把百姓的忧乐放在首位,以百姓的忧乐为自己的忧乐,才能使得天下百姓归心,并达到“王”天下的最终目的。“乐以天下,忧以天下”正是称王于天下者所应具备的基本素质,也是天下人对他的基本要求。

反观汉文帝的诏令,文帝担心“人其以朕……非所以忧天下”,可见他非常在意天下人对自己的评价,担心天下人认为自己不是心怀天下百姓的帝王。在仅200字的诏令中,汉文帝便提到“天下”7次,由此足见汉文帝对这一问题的重视与敏感程度。为此,汉文帝甚至不惜将“忧天下”与“建太子”相对立,并把“忧天下”的重要性置于“建太子”之上。虽然预建太子的事情在有司的一再坚持下最终得以推行,但不得不承认,文帝元年正月的这组诏令,体现出了汉文帝对帝王身份的理解与定位,以及对心忧天下的仁君人主形象的重视。“忧天下”的人主身份定位显现出汉文帝与孟子思想之间的深层关联。而其后的一系列诏令,也再次佐证了这一点。

(二)《振贷诏》:“文王发政施仁,必先斯四者”

文帝元年(前179年)三月,汉文帝颁布了《振贷诏》和《养老诏》。这两则诏令中,孟子仁政思想体现得更为明显,尤以《振贷诏》为著。

方春和时,草木群生之物皆有以自乐,而吾百姓鳏寡孤独穷困之人或阽于死亡,而莫之省忧。为民父母将何如?其议所以振贷之。(5)班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第113页。

这是汉文帝即位后所发布的第一篇切实关系国计民生的诏令。这篇诏令目的明确,针对百姓中的特定群体——“鳏寡孤独”,提出应当对鳏寡孤独之人给予特别的优抚与救济。

如果对这一思想追根溯源,最迟自西周时期,执政者已经注意到应对“鳏寡”之民予以特别重视。《尚书》中屡见“不敢侮鳏寡”的记载,如今本《尚书·康诰》载周公言:“惟乃丕显考文王,克明德慎罚,不敢侮鳏寡”(6)十三经注疏整理委员会整理:《尚书正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第425页。。《尚书·无逸》:“其在祖甲,不义惟王,旧为小人。作其即位,爰知小人之依,能保惠于庶民,不敢侮鳏寡。”(7)十三经注疏整理委员会整理:《尚书正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第510页。《诗·大雅·烝民》亦提到:“不侮矜寡,不畏强御。”(8)程俊英、蒋见元:《诗经注析》,北京:中华书局,1991年,第899页。《毛公鼎》中记载的施政注意事项中,也着重提到不能“侮鳏寡”一项:“王曰:父,今余唯申先王命,命汝亟一方,弘我邦我家。汝顀于政,毋敢龏,乃侮鳏寡。”(9)《毛公鼎铭释文》,《历史教学》1957年第9期。此外,应对鳏寡孤独之人给予特别优抚的记载,亦见于今本《管子》《孟子》:

当春三月,……举春,祭塞久祷,以鱼为牲,以蘖为酒,相召,所以属亲戚也。毋杀畜生,毋拊卵,毋伐木,毋夭英,毋拊竿,所以息百长也。赐鳏寡,赈孤独,贷无种,与无赋,所以劝弱民。(10)房玄龄注,刘绩补注:《管子》,上海:上海古籍出版社,2005年,第359页。

王曰:“王政可得闻与?”对曰:“昔者文王之治岐也,耕者九一,仕者世禄,关市讥而不征,泽梁无禁,罪人不孥。老而无妻曰鳏,老而无夫曰寡,老而无子曰独,幼而无父曰孤,此四者天下之穷民而无告者。文王发政施仁,必先斯四者。诗云:‘哿矣富人,哀此茕独。’”王曰:“善哉言乎!”(11)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第133、136-137页。

虽然周代以来“不侮鳏寡”的记载屡见不鲜,但是把对鳏寡孤独之人的抚恤上升到施行仁政问题首位的,却唯《孟子》独然:“文王发政施仁,必先斯四者。”(12)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第136页。《尚书》《诗·大雅》中强调了鳏寡孤独人群的重要性;而《管子·禁藏》对鳏寡孤独的优抚政策是与春三月的诸多时令政策并列出现的,并没有强调其特殊性和重要性。这一记载与《吕氏春秋·仲春纪》《礼记·月令》中仲春月应“安萌芽,养幼少,存诸孤”等记载较为相似。(13)《续汉志·百官志五》有郡国“常以春行所主县,劝民农桑,振救乏绝”的记载,邢义田也曾指出“月令之一的春令,曾对汉代地方行政发生指导的作用”。见邢义田:《月令与西汉政治——从尹湾集簿中的“以春令成户”说起》,《新史学》1998年第1期。唯有《孟子》特别强调了周文王在施行仁政过程中,对鳏寡孤独之人的优抚是其施行仁政的首要任务,直接将鳏寡孤独问题放到施行仁政政策的最优先位置。在与齐宣王的问对中,孟子以儒家理想政治制度中的代表人物周文王为例,指出“王政”包括减轻赋税、开泽梁之禁、罪责不及家人等一系列政治举措,而其中最关键也是首要需解决的问题,即是对鳏寡孤独人员的抚恤。孟子指出,鳏寡孤独“此四者,天下之穷民而无告者”,是最无所依傍且最需救助的人群,因此周文王把对这四类人群的抚恤作为施行仁政的第一步。换而言之,在孟子看来,这应是仁政政策施行的首要任务。与朱熹、吕祖谦合称“东南三贤”的南宋理学家张栻曾评价说,此章所记载的“文王始治岐之法,即经理天下之法”(14)张栻:《孟子说》卷一,清文渊阁四库全书补配清通志堂经解本,第16页。,而重视鳏寡孤独的政策是“王政之本”,即仁政政策的核心与根本。

回到汉文帝的《振贷诏》,这则诏令无论是在发布时机还是在具体内容的选择上,都与孟子所倡导的“发政施仁,必先斯四者”若合符契:从时间上来看,颁布该诏令时正在汉文帝即位之初,距离汉文帝即位仅半年时间,是汉文帝在确立自己地位的合理合法性后所发布的首份关乎国计民生的诏令。换而言之,这是汉文帝以帝王身份治国理政的第一次尝试。因此,这次诏令的内容选择无疑具有举足轻重的作用,甚至可以说这份诏令足以在总体上反映汉文帝的执政基调。而在内容选择上,汉文帝特别强调对鳏寡孤独等穷困之人的救济问题,并敦促手下官员商讨具体抚恤方案。汉文帝的施政举措的第一步恰恰与《孟子》中所记载的文王施行仁政政策的首要举措高度相似,即均是从对鳏寡孤独的抚恤开始的。

结合汉文帝拒立太子时的“忧天下”一说,以及史书中对汉文帝“施德惠天下”的记载可以推测,汉文帝在其即位之初的首次政治实践中选择关注“鳏寡孤独”人群,并与《孟子》中记载的周文王施行仁政的首位要务遥相呼应并非偶然,其中蕴含了汉文帝施行仁政、比肩文王的政治期待。其后的一系列诏令均为佐证。

(三)《议除连坐诏》:文王治岐“罪人不孥”

与《振贷诏》一样,文帝元年十二月的《议除连坐诏》同样也与《孟子·梁惠王下》“王政可得闻与”章关联密切。这也再次体现了汉文帝执政理念与孟子王道政治思想间的深层关联。

诏丞相、太尉、御史:“法者,治之正,所以禁暴而卫善人也。今犯法者已论,而使无罪之父母妻子同产坐之及收,朕甚弗取。其议。”(15)班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1104页。

文帝元年年底,汉文帝下诏召集大臣商议去除连坐制度。汉文帝在诏令中指出,犯法者受到惩罚之后,其本身并没有罪责的父母妻儿等应免于刑责。这一“今犯法者已论,而使无罪之父母妻子同产坐之”的思想与《孟子》中的“罪人不孥”的记载高度一致。焦循《孟子正义》中对“罪人不孥”曾有详细解释:“何忌引《康诰》曰:‘父子兄弟,罪不相及。’此正文王罪人不孥之事也。罪人,谓加罪于人,即不慈不孝不友不恭,文王作罚,刑兹无赦也。不孥,谓本身恶宜加罪,其父子兄弟不从恶,则不坐也。若从恶,即是本身有罪,当不止奴戮。”(16)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第135页。焦循明确指出,孟子“罪人不孥”思想可以从《尚书·康诰》中找到依据。孟子所载的“罪人不孥”宣扬的是周文王时代追究罪责不累及家人的仁政举措,即罪犯犯禁理应受到相应惩罚,但如果罪犯家中父兄没有协同犯禁,那么他们不必因其罪责而受到牵连。而汉文帝“今犯法者已论,而使无罪之父母妻子同产坐之”的论述恰恰是对“罪人不孥”的详细表述。且更为直接的证据在于,汉景帝元年十月,言及汉文帝一生功德的诏令,也直接援引“罪人不帑”一词评价汉文帝的历史功绩。

孟子“罪人不孥”的思想同样见于《孟子·梁惠王下》的“王政可得闻与”篇。由于该篇较为全面地涵盖了孟子仁政思想的多个层面,一向被视为孟子仁政思想的代表性章节。南宋理学家张九成曾因孟子此篇对王道政策阐释的完备、蕴含着治理天下的智慧,而盛赞“孟子可谓能用天下国家矣”(17)张九成:《孟子传》卷三,四部丛刊三编景本,第30页。;南宋理学家张栻也曾指出《孟子》中所提到的“罪人不孥”等内容“皆王政之纲目”,是推行仁政政策的具体措施和手段。如果与汉文帝政策的背景相结合能够看到,汉文帝此处诏令的内容选择并非偶然:文帝元年三月的《振贷诏》贯彻了“王政之本”政策;文帝元年十二月的“除连坐”的执政思想又恰恰是对“王政之纲目”的贯彻。并且,《孟子》中“罪人不孥”与重视鳏寡孤独的论述,不仅出现于同一章的同一节,而且为前后相邻的两句,由此可见汉文帝对《孟子》中这一章“文王始治岐之法,即经理天下之法”的熟稔程度。尽管孟子并非“罪人不孥”思想的首倡者,但却是汉文帝“除连坐”思想的直接理论来源。(18)虽然孟子“罪人不孥”的思想与今文《尚书·康诰》存在渊源关系,但是汉文帝的这一诏令却并非直接绍继《尚书》。据《史记》记载,汉文帝曾遍寻天下,最终找到伏生才使得《尚书》之学得以保存和流传:“孝文帝时,欲求能治《尚书》者,天下无有,乃闻伏生能治,欲召之。是时伏生年九十余,老不能行,于是乃诏太常使掌故朝错往受之。”(司马迁:《史记·儒林列传》,北京:中华书局,1959年,第3124页)虽然《史记》并没有详细记载汉文帝求治《尚书》具体发生哪一年,但这恰恰佐证了汉文帝发布《议除连坐诏》时无缘接触《尚书》的事实。

(四)《养老诏》:“文王之民,无冻馁之老者”

文帝元年三月,与《振贷诏》同时颁布的,还有《养老诏》。

又曰:“老者非帛不暖,非肉不饱。今岁首,不时使人存问长老,又无布帛酒肉之赐,将何以佐天下子孙孝养其亲?今闻吏禀当受鬻者,或以陈粟,岂称养老之意哉!具为令。”(19)班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第113页。

这则诏令的主题是给予年长者在衣食方面以特别的优抚。随后,《汉书·文帝纪》记载了有司根据诏令要求而进一步细化的具体措施:“有司请令县道,年八十已上,赐米人月一石,肉二十斤,酒五斗。其九十已上,又赐帛人二匹,絮三斤。赐物及当禀鬻米者,长吏阅视,丞若尉致。不满九十,啬夫、令史致。二千石遣都吏循行不称者督之。刑者及罪有耐以上,不用此令。”(20)班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第113页。

诏令最终以“具为令”结尾。对于以“令”结尾的诏令,陈梦家在《汉简缀述·西汉施行诏令》中曾专门提到,有“令”结尾的诏令不仅预示着其行政效力的长期性,同时也是对前“律”(即之前行政举措)的一次较大变动:“汉代律、令、诏三者有分别,有混同之处……诏书是天子的命令,以特定的官文书形式发布,皆针对当时之事与人,是临时的施政方针。但诏书所颁布新制或新例,或补充旧律的,可以成为‘令’,即具有法律条文的约束力。杜周所谓‘前主所是著为律,后主所是疏为令’,后者指时主的诏书可以编订为‘令’,《宣帝纪》注引‘文颖曰:萧何承秦法所作为律令,律经是也;天子诏所增损不在律上者为令。’凡诏书而编著为“令”者,有时在诏书中明白注出”(21)陈梦家:《汉简缀述》,北京:中华书局,1980年,第278页。。可见,“具为令”在这有两层意思:其一,这意味着对前代或刘邦以来的律令相关内容的一次重要调整。这种以“令”结尾的情况,在汉文帝发布此诏令之前,仅在汉高祖刘邦的诏书中出现过一次;而再次出现则是在文帝十三年五月除肉刑诏中。其二,这次调整并非临时性的政策变动,而是被视为一项需要长期贯彻实施的施政方针。据地湾汉简显示,文帝二年七月又颁布并施行了与之相似的一则诏令,该简长约36.5厘米,为“文帝二年七月诏,命郡国养老诏”,“简所记之诏是命郡国养老之令,与文帝元年养老令不同。”(22)陈梦家:《汉简缀述》,北京:中华书局,1980年,第281、282页。此后,《武帝纪》元狩元年四月、六年六月、元封元年也均有涉及优抚老年的诏令。《后汉书·章帝纪》章和元年七月壬戌诏中提到“甚违诏书养老之意”(23)范晔:《后汉书》, 北京:中华书局,1965年,第227页。,所指亦为汉文帝元年三月的养老令。自汉文帝元年三月的养老诏令颁布之后,经武帝时再到东汉时期,这一诏令的有效性仍是持续存在的。由此可见,这份不足百字的诏令,其中的分量是不容忽视的。这一政令不仅是汉文帝执政之初针对秦汉政令的一次较大变革,而且具有长效性和律例性,并得到了切实的推行和贯彻。(24)汉文帝时期,相关行政部门要求县道等地方行政机关,根据不同的年龄对老人采用相应的优抚政策。《汉书·文帝纪》中记载了有司的相关做法,而在居延地湾地区出土的西汉初期施行诏令中,也记载了相关诏令和施行情况。陈梦家:《汉简缀述》,北京:中华书局,1980年,第282页。

作为汉文帝即位之后的首项长效施政方针,《养老诏》首句即提到此次发布诏令的直接原因是“老者非帛不暖,非肉不饱”,而这句话为我们寻找汉文帝发布此篇诏令背后的思想倾向提供了线索。《孟子》和《礼记·内则》《礼记·王制》中,均曾出现过类似记载。然而需要指出的是,《礼记·王制》最终成篇于汉文帝十六年(25)有关《礼记·王制》的成篇时间的记载,最早见于《史记·封禅书》(北京:中华书局,1959年,第1382页):“(前164年)夏四月,文帝……使博士诸生刺《六经》中作《王制》,谋议巡狩封禅事。”此后,班固、郑玄、卢植等皆沿用此说,汉文帝十六年 “博士诸生刺六经中作《王制》”(《汉书·郊祀志》,北京:中华书局,1962年,第1214页),卢植:“汉孝文皇帝令博士诸生作此《王制》之书”,郑玄:“孟子当赧王之际,《王制》之作,复在其后。”但是,唐代孔颖达则认为“《王制》之作,盖在秦汉之际”(见十三经注疏整理委员会整理,李学勤主编:《礼记正义》,北京:北京大学出版社,1999年,第330页)。此后,各种观点频出。然而作为《礼记》研究的翘楚,清人孙希旦的《礼记集解》和朱彬的《礼记训纂》也均主张《王制》是汉文帝时博士所作。考虑到距汉文帝时间最近的《史记》,以及得到了官方认可的《汉书》均有此记载,本文此处采用通行观点,以《史记》中的记载为准,认为《王制》成于汉文帝十六年的博士诸生之手,晚于文帝元年三月养老诏令的发布。,从时间上来看,难以成为汉文帝元年诏令的理论来源;且《礼记·内则》侧重于记载家庭内部成员所当遵循的法则及礼制(26)郑玄《目录》云:“名曰《内则》者,以其记男女居室事父母舅姑之法。”孔颖达《正义》曰:“以闺门之内,轨仪可则,故曰《内则》。”郑玄《目录》云:“名曰《王制》者,以其记先王班爵、授禄、祭祀、养老之法度,此于《别录》属制度。”(分见:李学勤主编:《礼记正义》,北京:北京大学出版社,1999年,第828页,第330页;李学勤主编:《礼纪正义》,北京:北京大学出版社,1997年,第330页),在代表国家意志的诏令中出现似不合常理。但是,如果将诏令与《孟子》相比对的话,这些问题却都迎刃而解了。《孟子》中“老者非帛不暖,非肉不饱”相关记载出现过3次,在《孟子》中占据重要比重,是孟子仁政思想的重要构成部分:

五亩之宅,树墙下以桑,匹妇蚕之,则老者足以衣帛矣。五母鸡,二母彘,无失其时,老者足以无失肉矣。百亩之田,匹夫耕之,八口之家,足以无饥矣。所谓西伯善养老者,制其田里,教之树畜,导其妻子,使养其老。五十非帛不暖,七十非肉不饱,不暖不饱,谓之冻馁。文王之民无冻馁之老者,此之谓也。”(27)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第911页。

梁惠王曰:“……邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?”……“养生丧死无憾,王道之始也。五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”(28)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第52、55、58-59页。

齐宣王问曰:“齐桓晋文之事,可得闻乎?”……“王欲行之,则盍反其本矣!五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”(29)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第74、95页。

以上内容,分别出现于孟子与梁惠王、齐宣王言及具体仁政措施时,以及孟子对仁政思想的总结中。《孟子》中曾三次系统论及“老者非帛不暖,非肉不饱”问题,并明确指出这一问题是仁政政策的题中之义和重中之重:“文王之民,无冻馁之老者”“养生丧死无憾,王道之始也”“老者(七十者)衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也”。孟子指出文王的仁政举措中,对老者以特别的优抚是其中的重要组成部分,“无冻馁之老者”是后世人主长治久安的重要途径与保证。此外,孟子还提出了具体的应对策略,在专门谈及西伯(周文王)善于养老的问题时,孟子明确指出养老政策的根本解决方式在于制民之产:“西伯善养老者,制其田里,教之树畜,导其妻子,使养其老。”(30)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第911页。这与孟子与梁惠王、齐宣王问对的两篇遥相呼应,不仅指出王道政治的施行过程中养老问题的重要性,而且论及解决养老问题的具体举措:“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之养,颁白者不负戴于道路矣。”可见,无论是从篇幅、谈论对象还是从出现频次来看,“老者非帛不暖,非肉不饱”问题不仅是孟子仁政思想中的重要组成部分,而且是引发孟子具体仁政举措的关键环节。

汉文帝元年三月的养老诏令体现出与孟子仁政思想的高度一致性。首先,汉文帝命令有司根据不同的年龄安排相应优抚措施,即赐给80岁以上的老者以米、肉和酒,赐给90岁以上的老人以棉和帛的做法,恰恰与孟子老者“衣帛食肉、不饥不寒”的政治期待相呼应:“有司请令县道,年八十已上,赐米人月一石,肉二十斤,酒五斗。其九十已上,又赐帛人二匹,絮三斤。赐物及当禀鬻米者,长吏阅视,丞若尉致。不满九十,啬夫、令史致。二千石遣都吏循行,不称者督之。刑者及有罪耐以上,不用此令。”(31)班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第113页。其次,从汉文帝的“具为令”一词来看,在汉文帝之前,对老者的存问抚恤问题并没有提升到国家政令的层面。而在文帝元年岁首的时候,汉文帝特别强调了养老问题的重要性,并把这一问题的解决方案通过长期政令的方式固定下来,由此可见汉文帝对养老问题的重视程度之高。结合《孟子》中对养老与仁政问题之间的深层关联,文帝发布此诏令的思想倾向可明:汉文帝把养老问题放在了自己德政政策的重要环节。虽然汉文帝元年三月的《养老诏》与地湾汉简所见汉文帝二年的养老诏令在细节上有所出入,但其指导思想却是一以贯之的,且得到了切实推行。

值得注意的是,如果汉文帝确实在治国策略上系统效法孟子仁政思想的话,那么他不会止步于在养老政策上的简单呼应,孟子仁政思想中最核心的“制民之产”的部分在其诏令中也应有所体现。那么在随后的执政时间里,文帝诏令中有没有涉及制民之产的相关政策呢?答案是肯定的。文帝二年至文帝十三年六月的一系列劝农诏,再次展现出与孟子仁政政策高度相合的内容。

(五)《劝农诏》:“养生丧死无憾,王道之始也”

在史籍可见的汉文帝诏令中,《劝农诏》出现了数次:

农,天下之大本也,民所恃以生也,而民或不务本而事末,故生不遂。朕忧其然,故今兹亲率群臣农以劝之。其赐天下民今年田租之半。(《汉书·文纪·二年九月劝农诏》)(32)班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第118页。

道民之路,在于务本。朕亲率天下农,十年于今,而野不加辟,岁一不登,民有饥色,是从事焉尚寡,而吏未加务也。吾诏书数下,岁劝民种树,而功未兴,是吏奉吾诏不勤,而劝民不明也。且吾农民甚苦,而吏莫之省,将何以劝焉?其赐农民今年租税之半。(《汉书·文纪·十二年三月劝农诏》)(33)班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第124页。

农,天下之本,务莫大焉。今廑身从事,而有租税之赋,是谓本末者无以异也,其於劝农之道未备。其除田之租税。赐天下孤寡布帛絮各有数。(《汉书·文纪·十三年六月劝农诏》)(34)班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第125页。

从汉文帝十二年三月诏能够看出汉文帝对这一问题的重视程度。汉文帝在其诏令中提到“岁劝民种树,而功未兴”(35)从尹湾《集簿》的内容来看,“春种树”亦应作春季耕种农作物解。见高恒:《汉代上计制度论考——兼评尹湾汉墓木牍〈集簿〉》,《东南文化》1999年第1期。,可见重农政策已施行多年且被多次强调。查考文帝十二年以前诏令,关于劝民农桑的诏令有两道:一是文帝二年正月的《开藉田诏》:“夫农,天下之本也,其开藉田,朕亲率耕,以给宗庙粢盛。民谪作县官及贷种食未入、入未备者,皆赦之”(36)班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第117页。。二是当年九月诏:“农,天下之大本也,民所恃以生也,而民或不务本而事末,故生不遂。朕忧其然,故今兹亲率群臣农以劝之。其赐天下民今年田租之半。”(37)班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第118页。这两条诏令应是汉文帝所说的“数下”的部分诏书。

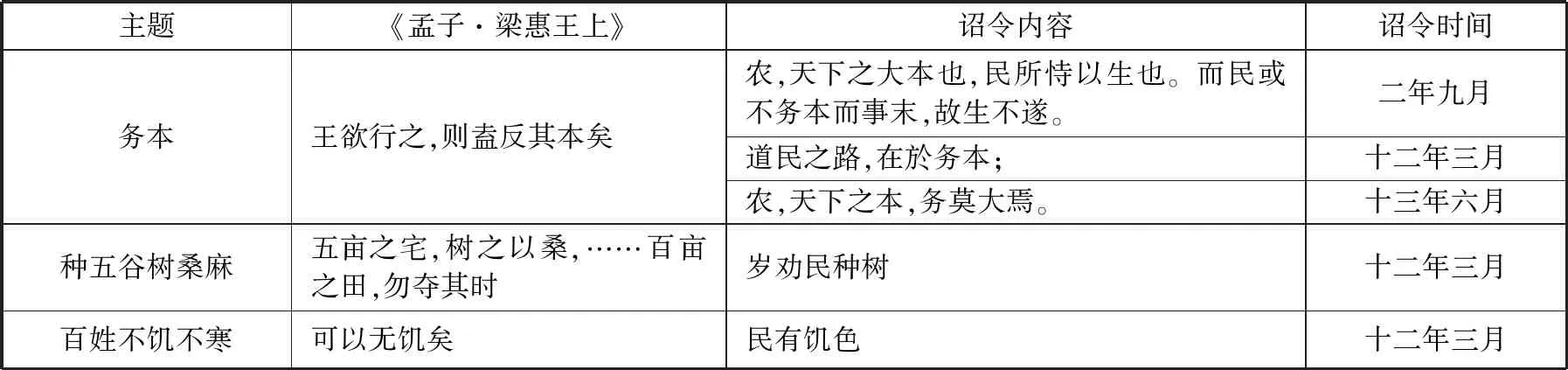

从诏令内容来看,文帝“岁劝民种树”的动机在于解决百姓的温饱问题。如果用表格的形式,把汉文帝的劝农诏令与《孟子》中有关章节放在一起对比——能够发现两者在制民之产的主题上存在着诸多一致(见附表一)。

首先,汉文帝的几次劝农诏令中均首先强调农业的重要性,指出农业是天下长治久安的根本,强调应当重视农业,“道民之路,在于务本”,这与孟子在与齐宣王的问对中的“盍反其本”的观点如出一辙,均指出了以农为本的重要性。其次,两者在具体举措上也存在相似之处,孟子指出解决百姓温饱问题的具体手段为“制其田里,教之树畜”,即包括种植桑树、开辟草莱、养殖禽畜等具体措施,使百姓的生活达到最基本的自给自足;而汉文帝的“劝民种树”,也是着重强调劝民农桑,开辟草莱。此外,两者的最终目的,都是希望通过重视农桑的方式,使得百姓免于饥寒。

附表一:汉文帝《劝农诏》与《孟子·梁惠王上》内容对比表

二、汉文帝诏令对孟子仁政思想的系统承继

以上仅以汉文帝初期诏令为例探讨了二者在仁政思想上的高度相似性。值得注意的是,汉文帝诏令与孟子仁政思想的一致性不仅在其执政初期有所体现,而且贯穿于汉文帝执政的整个阶段。但凡涉及养孤老、减刑罚、薄税敛、求贤等与仁政密切相关的内容,均出现与《孟子》高度一致的现象(具体可参见附表三);甚至在处理与邻国关系,以及处理淮南王谋反等事情上,汉文帝也借鉴了《孟子》“以大事小”“舜封弟象”的思想(38)《孟子·万章上》记载了孟子与弟子万章有关“象至不仁,封之有庳”的问对。万章对舜不仅不惩罚屡屡伤害自己的弟弟、反而对其加封的事情表示不解,而孟子则强调此事彰显了舜的仁心,指出“仁人之于弟也,不藏怒焉,不宿怨焉,亲爱之而已矣。”(焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第631页)在处理淮南王刘长的相关事情上,汉文帝显然效法了孟子的思想。他没有采纳群臣“长当弃市”的建议,而是屡屡强调其“不忍”和“亲爱”之心,对淮南王从轻处罚:赦免刘长死罪、废其王号,谪徙蜀郡严道邛邮。甚至为他提供相对优渥的条件:“给肉日五斤,酒五升,令美人才人得幸者十人从之。”(荀悦:《汉记》卷四,四部丛刊景明嘉靖刻本,第49页)刘长病死后,汉文帝又追尊刘长为厉王,并立其三子为王:“后十六年,追尊淮南王长谥为厉王,立其子三人为淮南王、衡山王、庐江王。”(司马迁:《史记·孝文本纪》,北京:中华书局,1959年,第426页)。更为重要的是,汉文帝诏令中所体现出的仁政思想体系同样也与孟子的仁政思想系统高度一致;甚至汉景帝时期,制诏御史直接化用《孟子》“王道可得闻与”篇中的“文王治岐”部分作为对汉文帝一生功绩的官方总结。

尽管王政问题历来是儒家学者着重关注的问题,孟子托名先王的王政思想也并非独创,但孟子的最大贡献在于其对王政问题的系统化。“王道可得闻与”篇正是《孟子》中最为典型的一篇:

王曰:“王政可得闻与?”

对曰:“昔者文王之治岐也,耕者九一,仕者世禄,关市讥而不征,泽梁无禁,罪人不孥。老而无妻曰鳏,老而无夫曰寡,老而无子曰独,幼而无父曰孤,此四者天下之穷民而无告者。文王发政施仁,必先斯四者。诗云:‘哿矣富人,哀此茕独。’”

王曰:“善哉言乎!”(39)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第133、136-137页。

在与齐宣王的对话中,孟子托名文王治岐,提出了王道政治的具体举措,其中涉及保民、省刑、薄税、重贤等方面,即便并不接受其王道主张的齐宣王也不得不称赞“善哉言乎”。尽管孟子的王道仁政思想散见于《孟子》中不同的篇章,但该篇却是孟子王道仁政思想体系的核心内容。与朱熹、吕祖谦合称“东南三贤”的南宋理学家张栻曾评价此篇说:“文王始治岐之法,即经理天下之法也”,即其中所言是治理天下的基本内容“皆王政之纲目”与“王政之本”。

文王始治岐之法,即经理天下之法也。耕者九一,八家各耕百亩而同养公田,助而不税也;仕者世禄,赋之采地也;关市讥而不征,察非常禁竒衺而已不征其物也;泽梁无禁,与人共之也;罪人不孥,不及其妻子也。凡此皆王政之纲目也,而发政施仁必先于鳏寡孤独,盖是四者人情之所易以忽而文王毎笃之,不使其独无告也,此可见公平均一不遗匹夫匹妇仁人之心,王政之本也。(40)张栻:《孟子说》卷一,清文渊阁四库全书补配清通志堂经解本,第16页。

张栻指出,“政施仁必先于鳏寡孤独”的观点是仁政思想的根本内容;而涉及保民、减税、解除关禁、罪人不孥等内容,是王道仁政的具体表现形式。以上诸部分,正是“经理天下之法”,即以王道治理天下的指导思想。无独有偶,南宋理学家张九成读《孟子》至此时,也曾盛赞孟子王道政策思想的完备及施行的可能性,称“周家八百年基业造端于此时”“孟子可谓能用天下国家矣”:

余读孟子之对,有耕者九一,仕者世禄,关市讥而不征,泽梁无禁,罪人不孥,以至发政施仁必先鳏寡孤独。呜呼!王政之大,乃如此其忠厚乎。生斯时也,其亦何幸哉。夫耕者九一,则百畆之田,得九十畆以遂仰事俯育之心;仕者世禄,则贤者之后、功臣之世无贫贱饥寒之患;关市讥而不征,则商贾乐出于道路;泽梁无禁,则伐木取鱼,养生送死可以无憾;罪人不孥,则家族保全,无横死之苦;发政施仁,先鳏寡孤独,则老幼无依者皆以文王为父母矣。夫使为农者足于谷,为仕者足于禄,为商贾者安肆于懋迁,为民者无憾于生死,有罪者血食不絶,为天下之穷民者困苦有依,合一国之间,为农、为士、为商贾、为民、以至有罪者、鳏寡孤独者一皆得其所。熙熙然如春台,盎盎然如醇酿,乃知周家八百年基业造端于此时也。余涵泳其意,吟哦其风,心不忘念,口不停诵,深仰王政使人如此优裕也。呜呼文王之所以为文王,其在兹乎!其在兹乎!……宣王正堕蛊惑昬醉中,亦知以此言为善,孟子可谓能用天下国家矣。(41)张九成:《孟子传》卷三, 四部丛刊三编景宋本,第29-30页。

学者每每论及此篇,无不对《孟子》思想中王道政教内容的系统性和可行性持高度认可态度。这种认可不仅出现于汉代以后,而且在汉景帝时期的《定孝文帝庙乐诏》中也有明确体现。

汉景帝元年十月,制诏御史代拟的《定孝文帝庙乐诏》对汉文帝一生功绩给予了官方评价。这一汉代最高行政文书中对汉文帝功业的盖棺定论,恰恰与《孟子》“王政可得闻与”篇若合符契:

(汉景帝)元年冬十月,诏曰:“盖闻古者祖有功而宗有德,制礼乐各有由。歌者,所以发德也;舞者,所以明功也。……孝文皇帝临天下,通关梁,不异远方;除诽谤,去肉刑,赏赐长老,收恤孤独,以遂群生。减嗜欲,不受献,罪人不帑,不诛无罪,不私其利也;除宫刑,出美人,重绝人之世也。朕既不敏,弗能胜识。此皆上世之所不及,而孝文皇帝亲行之。德厚侔天地,利泽施四海,靡不获福。明象乎日月,而庙乐不称,朕甚惧焉。其为孝文皇帝庙为《昭德》之舞,以明休德。然后祖宗之功德,施于万世,永永无穷,朕甚嘉之。”(42)班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第137-138页。

为彰显汉文帝一生功绩,汉景帝元年十月在汉文帝庙为《昭德》之舞,“舞者,所以明功也”。诏令指出 “祖有功而宗有德”,其中的“宗”所指即为汉文帝,应劭解释称:“始取天下者为祖,高帝称高祖是也。始治天下者为宗,文帝称太宗是也。”可见,在汉代官方文件《定孝文帝庙乐诏》中,汉文帝的重大功绩在于其施行仁德之政。而此段记载恰恰与集中反映孟子仁政思想的代表篇章,即《孟子·梁惠王下》“王政可得闻与”篇高度契合。如果以表格对比的方式来看这部分内容,能够更清楚地看到二者之间的关联(见附表二)。

附表二: 《定孝文帝庙乐诏》与《孟子·梁惠王下·王政可得闻与》内容比较

对比上表可以发现,诏令有意将“孝文皇帝临天下”与“文王之治岐”一事对举,以彰显汉文帝的德政举措比肩于周文王的地位与影响。相较于《孟子》“王政可得闻与”篇,《定孝文帝庙乐诏》在总结汉文帝的仁政举措时,仅仅没有提到《孟子》中的“耕者九一,仕者世禄”部分,其余内容不仅在思想倾向上,甚至在仁政内容的具体排列顺序上都与《孟子》的“王道可得闻与”篇高度相似。此外,在具体的仁政举措以及言辞选用上,两者也均存在高度相关性。例如“罪人不孥(帑)”一词的使用,仅见于《孟子》与《定孝文帝庙乐诏》。再如,“关市讥而不征,泽梁无禁”所涉及的保证市场有序、货物正常流通的思想,不仅在《定孝文帝庙乐诏》中有所涉及,在汉文帝政令中也有所体现:“孝文十二年,除关不用传,令远近若一。”(43)班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第138页。甚至还见于汉文帝时期组织编撰的《礼记·王制》篇中。焦循《孟子正义》在阐释“关市讥而不征,泽梁无禁”句时,引用赵佑《温故录》:“《王制》古者……市廛而不税,关讥而不征,林麓川泽,以时入而不禁”,并称《王制》“与孟子此文吻合”(44)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第133页。。“赏赐长老,收恤孤独,以遂群生”的记载,也恰恰与孟子仁政思想高度强调“鳏寡孤独”的问题高度相似。

《定孝文帝庙乐诏》出现于汉景帝即位元年,授意于汉景帝、成于汉代制诏官吏之手、载于《史记》,是汉代官方对汉文帝一生功绩评价的最直观记录,有极高的真实性和客观性。其中内容与《孟子》的高度相似,为我们理解汉文帝仁政思想与孟子仁政思想之间的关联,再次提供了有力佐证。而系统梳理汉文帝执政时期诏令能够发现,《定孝文帝庙乐诏》将汉文帝与《孟子》记载中的“文王治岐”对举并非过誉。汉文帝诏令在涉及仁政思想的相关诏令中,均展现出与孟子仁政思想体系高度相关的特点,如附表三所示:

附表三:文帝诏令与《孟子》仁政思想体系对照表

限于篇幅,此处不再就诏令与《孟子》中的诸多具体相似之处一一尽指,而仅从其思想倾向上作简单分类梳理。通过附表三可见,汉文帝诏令与《孟子》相关的共计24篇,具体涉及帝王身份定位、对鳏寡孤独和老人的抚恤政策、轻刑罚、薄税敛、以农为本、减轻百姓负担、举荐贤良、求言、和平处理邻国关系等10个主题。除有关如何处置淮南王的相关问题因发生时间较晚而在其执政之初的诏令中没有体现,其他诏令的主题均在汉文帝执政初期诏令中明确出现过:例如养老问题在汉文帝元年三月和二年七月均有所涉及;省刑罚的相关主题同样也是最早出现于文帝元年,其后在文帝十三年五月的《除肉刑诏》中再次得到体现;而以“以大事小”的方式处理邻国关系的做法,同样也是最早在文帝元年中有所体现,其后二年再次颁布诏令(虽然对象不同,但是方法却是一以贯之的);表现最为突出的是以农为本的相关诏令,在汉文帝二年正月的《开籍田诏》及二年九月的《劝农诏》确定以农为本的基调后,汉文帝诏令“数下”,到文帝十二年和十三年还曾在《劝农诏》《置三老孝悌力田常员诏》《耕桑诏》《劝农诏》等相关诏令中反复言及。但从汉文帝诏令的内容分类中能够明显看出来,汉文帝诏令内容,几乎均是其执政初期诏令主题的延伸,涉及保民、省刑、薄税、重贤等不同的层面。

可见, 汉文帝对孟子仁政思想的承继贯穿了其整个执政阶段,孟子仁政思想构成了汉文帝仁政实践的重要理论来源。

三、余论

赵岐曾在《孟子题辞》中对孟子思想价值有如下评价:“帝王公侯遵之,则可以致隆平,颂清庙;卿大夫士蹈之,则可以尊君父,立忠信;守志厉操者仪之,则可以崇高节,抗浮云。”(45)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第13页。但是,历代学者对《孟子》思想的研究却主要集中在“卿大夫”和“守志厉操者”的士人层面,而鲜见从“帝王公侯”的角度来探寻其价值所在。然而,孟子对其自身的学说定位却恰恰是主要针对“帝王公侯”的学问。所谓“学术之兴皆本于世变之所急”(46)胡适:《中国哲学史大纲》,北京:中国和平出版社,2014年,第383页。,孟子之时,天下“红紫乱朱”(47)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第10页。、诸侯“争于气力”(48)韩非:《韩非子》,沈阳:辽宁教育出版社,1997年,第383页。,为解民倒悬,孟子游历齐梁诸国、向各国国君推行其仁政主张,尽管连连碰壁:“游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言”(49)司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第2343页。,但却一直对其学说充满信心,即便最终因游说失败而离开齐国也依然发出“夫天未欲平治天下也。如欲平治天下,当今之世,舍我其谁”(50)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第311页。的感慨。可见,孟子对其学说价值界定明确,即旨在为人主提供“平治天下”的方法。后世学者在探讨其思想价值时,仅从士人阶层的角度探讨人们对孟子思想的承袭,而罕言孟子“迂阔”之言对“帝王公侯”切实影响的做法,无疑偏离了孟子的初衷。

如果我们把孟子学说的接受主体从“卿大夫”和“守志厉操者”的范围扩展到“帝王公侯”层面,能够发现,孟子“平治天下……舍我其谁”的预言在汉文帝时代已得以应验。梳理汉代孟学发展史可以发现,孟子身后百余年,与孟子学术承传直接相关的重大事件,多集中出现在汉文帝时代:其一是汉文帝十二年(前168年)(51)另一说认为,这一事件出现于汉文帝元年(前179年)。刘汝霖:《汉晋学术编年》,北京:中华书局,1987年,第37页。,“孝文皇帝欲广游学之路,《论语》、《孝经》、《孟子》、《尔雅》皆置博士。”(52)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第17页。汉文帝设置的一经博士中,即包含《孟子》,这不仅是《孟子》在汉代最早见于著述的记录,也往往被认为是汉代孟子学兴起的重要标志。从赵岐开始,前贤时修谈到汉初孟子地位,必首先言及此处;其二是汉文帝十六年(前164年),汉文帝诏命博士诸生“刺六经中作《王制》”,《王制》中出现了大量引用《孟子》的现象。比照汉代孟子学发展史上的其他事件,汉文帝时代不仅频繁出现涉及孟子学发展的大事件,而且在时间上也非常接近,这两件事仅相隔四年。(53)如按《汉晋学术编年》出现于汉文帝元年(前179年)的说法,则相隔15年。此外,另外载于典籍的汉代孟子学发展史上的几件大事还包括,汉景帝时期河间献王得古文典籍中,包含《孟子》;以及汉昭帝始元六年(前81年)盐铁会议中,贤良文学大量采用《孟子》中的内容与御史大夫辩论。此外,十年之后,河间献王得古文书中又特别强调有《孟子》一书的存在。可见,在汉文帝执政中后期限的短短十余年间,有关孟子学发展的重大事件即频繁而集中出现。其背后原因何在,前贤时修却罕有提及。

如果把汉文帝诏令高度借鉴孟子仁政思想的因素考虑进去,在此基础上反观上述问题,可以发现一切疑惑均可迎刃而解:孟子学发展在汉文帝时期出现一个高峰期并非偶然。早在孟子对汉代学界产生具体影响之前,其仁政思想就已被纳入统治阶级视野,并构成其治国理念的关键一环。“上有好者,下必有甚焉者矣。”(54)焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1987年,第330页。汉文帝中后期学界对孟子的高度重视,恰恰是对汉文帝重视孟子思想的一次次积极回应。此外,这也提醒我们,由汉文帝所开启的“文景之治”或是汉初对儒术治国的一次尝试,而这次尝试的成功则开启了汉武帝“罢黜百家”的先声。孟子曾对其学说在将来大一统时代所应具有的价值充满信心,称“欲平治天下,当今之世,舍我其谁”。从以上事实来看,孟子诚不予欺也。