时尚修辞的自由

——修辞学视域中罗兰·巴特大众文化新论*①

2020-03-20张爱红

张爱红

( 山东大学 艺术学院, 济南, 250100 )

罗兰·巴特(Roland Barthes,1915—1980)对大众文化的批判有着极为复杂的思想背景,其间贯穿着结构主义、后结构主义、符号学、语言学等诸多哲思的交织。作为法国结构主义符号学运动的先驱及其在符号学领域的杰出贡献,学界对巴特的认定基本停留在符号学领域,对其学术思想的研究(包括其少量的修辞学思想)也习惯从符号学视角来阐释、评析。然而,细细梳理巴特的学术思想史发现,语言学尤其是修辞学的思想在他的多部论著中都有体现,尤其在其后期的思想转向中,语言学思想实际已突破了符号学的阈限,在结构主义的分崩离析中迸发出自由思想的激流。这在标志其思想转捩的著作《流行体系》②(1967)中体现得尤为明显,以至于巴特在《流行体系》的序言中反思:“我们也许应该逆转索绪尔的说法,主张符号学只是语言学的一部分。”③巴特也因此将《流行体系》视为自己向符号学的告别之作,并在1967年3月接受《法兰西文学》记者的采访时声明,《流行体系》“已经属于符号学的某种历史”。这标志着巴特由符号学向修辞学的重要学术转向。

从巴特思想的这一修辞学转向上来说,目前学界单从符号学视角来研究其学术思想便有失偏颇,其结果必会导致对其学术思想理解的片面化。基于此,本文拟从修辞学视角,以《流行体系》的文本分析为主,同时结合巴特的其他论著④,来重新审视巴特对大众文化的理解,即以修辞学的目光凝视巴特的符号学和语言学思想,以时尚文化为窗口窥探巴特的时尚修辞与神话修辞、图像修辞在大众文化场域中的内在关联,从而揭示时尚修辞背后的意义。时尚修辞蕴含的自由思想在西方自由主义文化传统中散发着独特的魅力,这为我们理解当代文化的本质,揭示当代人的生存困境提供了一种新的视角。

一、转形的束缚与言语的自由——从图像修辞到时尚修辞

在《流行体系》中,巴特以服装为载体阐述了时尚的三副面孔:意象服装、书写服装和真实服装。意象服装是以摄影或绘图的形式呈现的图像化服装;书写服装是文字描绘的语言化的服装;真实服装是现实中的实体化服装。若要探讨时尚的修辞,巴特认为,选取书写服装要比真实服装和意象服装更具有方法论上的优势,因为“只有书写服装没有实际的或审美的功能,它完全是针对一种意指作用而构建起来的:杂志用文字来描述某件衣服,不过是在传递一种信息,其内容就是:流行(La Made)”(1)[法]罗兰·巴特:《流行体系》,敖军译,上海:上海人民出版社,2016年,第7页。。因此,需要明确的是,巴特在《流行体系》中关注的对象是杂志上的服装,而非实体化的服装和图像化的服装,确切地说,是杂志上文字描写的服装。因为在巴特看来,书写服装通过文字抛却了真实服装(实体化的服装)的实际功能和意向服装(图像化的服装)的审美复杂性,由审美滑向认知,从而直指服装结构背后的意义(Sens)。可以看出,在图像化的服装和书写服装之间,巴特明显偏向后者。这鲜明地体现出巴特对图像修辞的漠视,正如他在谈论绘画时的态度,认为“绘画仍然是文字和语言的延伸,绘画创作生产的主要是修辞格,而不是绘画作品”(2)[法]路易-让·卡尔韦:《结构与符号:罗兰·巴尔特传》,车槿山译,北京:北京大学出版社,1997年,第198页。。这对于书写服装来说,由文字描述代表的时尚修辞就已经是一种修辞格,从而直达服饰符码背后的意义。可见,在巴特看来,符号的意义必须由语言的修辞来决定,意义产生于修辞,而不是符号本身。

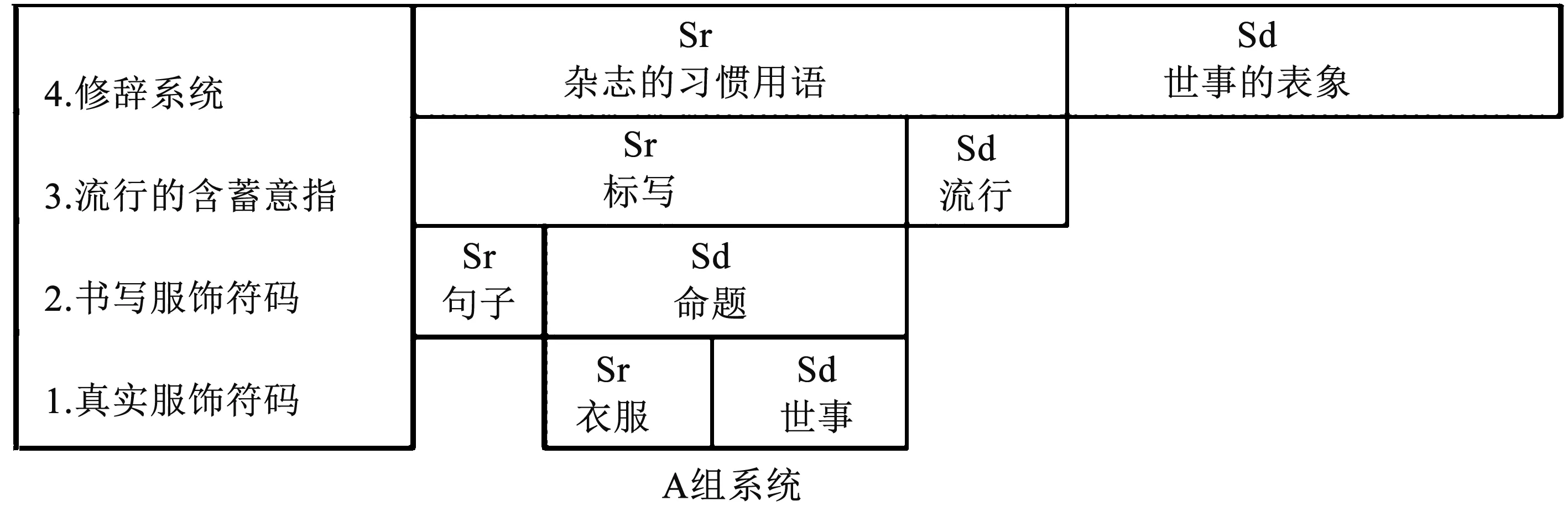

巴特所说的书写服装并不是孤立、单个的符号,而是由3个系统组成:伪真系统、术语系统和修辞系统。巴特强调,对任何一种系统进行文字表述,都离不开转形和分形这两种操作手段。其中转形(Transformation)是在流行系统内部进行的自身简化,包括两种转形方式:1.从修辞系统到书写服饰符码(术语系统);2.从书写服饰符码(术语系统)到真实服饰符码(伪真系统)。如图1所示:

图1 书写服装的转形

转形1是把句子的修辞成分剥去,将其精简成服饰意指作用的一个简单的文字表述(即直接意指),从而使表达的信息简明化。在转形2中,服装的意义直接取决于书面文字的释义,从而形成一种模糊的含蓄意指关系。在转形2中,书写服饰符码并不能完全转变为真实服饰符码,转化后的语汇片段更无法呈现真实服装的具体状态,因此巴特将此视为一种伪真的符码,并认为:“转形2 的这种不彻底性,给我们的分析带来了一定的限制。通常的限制在于术语规则,因为它规定:不得违反所分析服装命名的本质,即,不得从词语转向意象或技术。”(3)[法]罗兰·巴特:《流行体系》,敖军译,上海:上海人民出版社,2016年,第44页。而转形2恰恰是把词语转向了意象——一种不确定的关系,这在术语规则的禁忌中,成为转形的最大束缚。

相对于语义的丰富性而言,这种束缚又不是绝对的。既然流行系统内部可进行转形,那就意味着语言可以超越一定的句法联系,文字也可在术语单元的层面上得以僭越。巴特认为,在一定的术语规则之内,“如果两个术语指的是同一个所指,他们的变化又是非意指性的,我们就可以用一个取代另一个,而不会引起书写服装结构的嬗变”。也就是说,书写服饰符码并不一定要与真实服饰符码保持词语上的一致,关键在于语义的一致以及语言学价值观的统一。显然,书写服装中的同义词为转形2 提供了一种术语系统之内的自由。巴特不无乐观地分析道:“我们被语言扼住了喉咙,以至于服装的涵义只能由概念来独立支撑。这种概念又早以这样或那样的方式取得语言本身的认可。但我们从语言中获得的自由在于,这一概念的语言学价值观对服饰符码没有丝毫的影响。”(4)[法]罗兰·巴特:《流行体系》,敖军译,上海:上海人民出版社,2016年,第45-46页。换句话说,巴特衡量服饰语言能否获得自由的标准之一在于,书写服饰符码是否改写了真实服饰符码的所指。如若没有对真实服饰符码的所指进行改写,那么书写服饰符码在句法以及术语单元中均可以任意变化。

更确切地说,巴特所称的“语言的自由”实际指向“言语的自由”。在语言和言语的关系上,巴特依然沿用了索绪尔语言学中语言和言语的经典二分法,但与索绪尔偏重二者的内在统一性不同,巴特加入了辩证法,强调语言和言语在系统中既对立又统一的辩证关系,指出“语言是一种制度,是一个有所限制的抽象体。言语是这种制度的短暂的片刻,是个人为了沟通的目的而抽取出来并加以实体化的那一部分。语言来源于言语用词,而所有的言语本身又是从语言中形成的。”(5)[法]罗兰·巴特:《流行体系》,敖军译,上海:上海人民出版社,2016年,第14-15页。就语言的制度性而言,书写服饰符码的规则不可打破,然而通过言语的同义替换则可到达真实服饰符码。在此,言语同义词的介入,使书写服饰符码完成了向真实服饰符码的过渡。正如服装杂志上的文字得以诠释真实服装的文化特性,语言在言语中得以自由。巴特将语言与言语的这种关系比拟为“语言关系的幻景”,并对文本性的语言青睐有加,将其形容为:“它是这样一种空地,在其中没有一种语言会驱逐另一种语言,任何语言都自由地周游。”(6)Roland Barthes, From Work to Text, See Textual Strategies, Ithaca :Cornell University Press,1979,p.80.文本语言的这种优越性并不在于它突破了术语规则的束缚,而在于它找到了与其他语言方式的相处之道,从而使言语得以在语言的丛林中自由穿行。这也就是为什么巴特一再强调书写服装比意象服装和真实服装更易传达时尚本义的关键之所在。

循着巴特的这一思路带来的思索是:文本语言与其他语言如何关联才可实现修辞的自由?换言之,文本语言获得自由的条件是什么?尼采强调作为群体的修辞大众对语言本质的重要影响,认为“语言由个别言语艺术家炮制出来,但由群众集体的趣味作出抉择,这一事实规定着语言”(7)[德]弗里德里希·尼采:《古修辞描述》,屠友祥译,上海:上海人民出版社,2001年,第21-22页。。尼采的这一修辞观对巴特有着深刻的影响,巴特学术生涯的第一篇文章就是关于尼采的悲剧修辞。1964年,巴特在《形象的修辞》一文中从图像修辞的视角探讨了大众文化的论题,以视觉化而非语言、文本的方式审视了大众文化的影像,并把广告、电影、照片等视觉形象统称为“大众形象”。(8)[法]罗兰·巴尔特、让·鲍德里亚等著,吴琼、杜予编:《形象的修辞——广告与当代社会理论》,北京:中国人民大学出版社,2005年,第40页。但经过对广告等图像信息的层层分析之后,巴特得出结论,孤立的图像并不存在,语言必须包含意义的惊讶。在形象的总体系统中,存在着两极分化的结构功能:一方面是象征层面的含蓄意指物的聚合,另一方面是作为直接意指层的图像话语等句段的流动性、表达的丰富性。如此造成的后果是,在图像修辞中,“总体意义的世界在作为文化系统和作为自然系统的句段之间被内在地(结构地)撕裂了”(9)[法]罗兰·巴尔特、让·鲍德里亚等著,吴琼、杜予编:《形象的修辞——广告与当代社会理论》,北京:中国人民大学出版社,2005年,第52页。。于是,在《流行体系》一书中,巴特直接抛却了视觉化的方式,开始转向以文字修辞系统为主的分析方式。由此,巴特对大众文化的分析转变为以服装为载体,以时尚文化为窗口来阐释整个大众文化符码的系统结构,并强调时尚修辞在试图挣脱这一系统时所体现出来的意义。

巴特对修辞领域的这一拓展,深受列维·斯特劳斯结构主义思想的影响。斯特劳斯把食物、时装、政治等人类社会的一切现象都视为语言,称其为“巨型语言”,从整个文化的宏观层面重新审视语言,且这些社会现象都以语言结构为原型。(10)[英]特伦斯·霍克斯:《结构主义和符号学》,翟铁鹏译,上海:上海译文出版社,1987年,第27页。就时尚文化而言,不同于西美尔对时尚本质的追寻,巴特关注时尚的语言结构,即用什么样的语言或言说方式可以表达时尚。在巴特看来,时尚涉及的领域不仅仅限于服装,还有广告、电影、照片等一切大众传媒方式。时尚的表达也不仅停留在视觉化、图像化的意象表达方式,而是会从视觉化的方式转向语言表达的术语系统,进而在言语的修辞中把握真实符码的所指,在语言的动态机制中体现时尚文化的流转与变迁。

在时尚发展史中,时尚与服饰系统的紧密关联始于14世纪的欧洲宫廷,尤其是法国路易十四的皇室风尚。其后,随着欧洲商业和资本主义的发展,时尚的载体始终与服饰有着千丝万缕的联系,时尚一直被视为特殊的衣着系统。波尔希默斯(Porthimus)和普罗克特(Proctor)对此深信不疑,认为这种特殊的衣着系统即是时尚本身,并且在一定意义上体现了西方的现代性。威尔逊(Wilson)也说:“时尚是一种衣着,其关键的特征在于款式的迅速而持续的变化:某种意义上时尚就是变化。”(11)[英]乔安妮·恩特威斯特尔:《时髦的身体》,郜元宝译,桂林:广西师范大学出版社,2005年,第51页。因此,在传统的时尚观念中,服饰与时尚之间是异质同构的关系,服饰即时尚,时尚就是指服饰。而在巴特的时尚体系中,时尚具有更为开阔、更为广泛的意义。巴特把时尚从服装的具象领域拓展至大众文化的一切领域,以符号学理论揭示时尚独有的系统结构,并揭示时尚背后的意义。由此,时尚迈进了除服装以外更广阔的天地,以大众文化的修辞走向泛时尚化,为我们打开了一个理解当代文化的入口。“巴特承认,这种变化来自德里达、克利斯蒂娃、索莱尔斯等的解构风气之先者的教益和开导。”(12)姚文放:《生产性文学批评的解构性生成与后现代转折——罗兰·巴特批评理论的一条伏脉》,《文学评论》2018年第2期。正是在对语言系统结构的剖析中,巴特发现了言语与语言系统的紧密与疏离、聚合与离散,在二者对立统一的辩证关系中,巴特从书写服装言语(个体语言)的表达中揭示了时尚文化的独立及其自由。

二、含蓄意指的理性及其诗学自由——时尚修辞与神话修辞

整体而言,巴特的修辞学并不是一个独立的部分,而是始终与其符号学思想交织在一起。从早期的文学符号到中期的文化符号,其修辞学思想始终贯穿于符号学理论中,但对时尚修辞的研究成为推动巴特后期学术转折的关键。在修辞方法上,巴特以索绪尔的语言学理论为基础,融合结构主义哲学思想和叶尔姆斯列夫的语符学理论,将符号学的二级意指系统予以普遍化,在文化修辞学(而不仅仅是文学修辞)中提出了直接意指(Denotation)和含蓄意指(Connotation)。意指在索绪尔的语言结构中是以整体的方式研究能指与所指关系的模式。而巴特开始从整体中寻找差异性和个体性,侧重于从分类意识的角度分析能指与所指相对独立的活动模式及其文化意义。这种探索最早见于巴特的“今日神话”(Myth Today,1957)一文中,其后又在其论著《神话修辞术》(Mythologies,1957)(13)注:巴特的著作Mythologies在中国目前有两个版本,其一翻译为《神话——大众文化诠释》,许蔷蔷等译,上海:上海人民出版社,1999年;其二翻译为《神话修辞术》,屠友祥译,上海:上海人民出版社,2016年。中继续探讨。巴特所称的“神话”并不是作为名词的神话故事,而应被视为一种形容词,意为“似神话般的”,具体是指一种言说方式。在巴特的神话修辞中,能指是一个十分活跃的因子,能指对所指的不断追寻成为神话意指系统源源不竭的动力。当能指在第一级意指系统中找到了所指并形成一种符号后,这种符号随即又会转为下一级意指系统的能指,并与新的所指生成一个新的符号。因此,神话是一个二级意指系统。

在《神话修辞术》中,巴特在第一部分以41篇短文涉及了自由式摔跤、作家度假、王族的航游、玩具、嘉宝的脸、脱衣舞、占星术等大众文化现象;第二部分以“今日之神话”为题对神话作了读解和破译,把神话视为一种劫掠的语言,是一种“伪自然”的文化修辞。在巴特看来,神话修辞掏空了历史的形式但又重新填充进去自然的事物并赋予其意义,从而使其看起来自然并合乎情理。巴特指出,这正是资产阶级的意识形态以大众文化的形式对作为中间阶层的小资产阶级进行文化渗透而体现出来的伪善和利诱。巴特认为,“小资产阶级规范是资产阶级文化的残留,是降了级的、耗竭了的、商品化了的、略微有点仿古的、或者可以说是过时了的资产阶级真理”(14)[法]罗兰·巴特:《神话修辞术》,屠友祥译,上海:上海人民出版社,2016年,第171页。。可见,巴特的神话修辞并不像法兰克福学派那样直接针对大众文化进行批判,而似乎把矛头指向了一个社会阶层——资产阶级。然而巴特强调,神话修辞的这种转向并不带有政治色彩,而只是借用了一个阶层来解释符号对大众文化的这种看似自然的伪装。换句话说,神话修辞反映的是主流社会的愿望和集体性的惯性认知,是一种伦理选择和道德判断,而无关政治意图和权力话语。因此,这种具有浓厚意识形态色彩的神话修辞,实际上是对大众文化进行重新编码的理性行为,必须要遵循符号学的程式、规则和禁忌。

在《符号学原理》(1964)(15)[法]罗兰·巴特:《符号学原理》,李幼蒸译,北京:生活·读书·新知三联书店,1988年;[法]罗兰·巴特:《符号学原理》,李幼蒸译,北京:中国人民大学出版社,2008年。中,巴特把神话意指系统的这种特性转化为一般语符学的共性,把一级意指系统中从能指到所指的过程称为直接意指,二级意指系统中从第一符号(第一次能指与所指的结合物)到第二所指的过程称为含蓄意指。直接意指直显语言的真实,具备话语的陈述性,往往客观描述某一事物的基本特征;含蓄意指具有符号的隐喻性,侧重语义学的阐释,往往指向符号背后的意义。在直接意指与含蓄意指中,巴特显然偏向后者,认为只有语符之外的意义才有可能通向语言的真正自由。可以看出,从图像修辞到神话修辞,巴特对含蓄意指的意义分析已内在地折射出一条大众文化演进的轨迹。这种轨迹体现的不是含蓄意指的任性,而是一种理性,一种有关大众社会的理性。巴特直言:“我们社会的特定特征——尤其是我们大众社会的特征——似乎是在经由我们在这里用含蓄意指的名称来加以描述的原始过程,把符号自然化或理性化。”(16)[法]罗兰·巴特:《流行体系》,敖军译,上海:上海人民出版社,2016年,第262页。

符号的理性化是17世纪以来西方理性主义哲学在修辞学领域的体现。从培根的科学理性到笛卡尔的主体理性再到黑格尔的绝对理性,现代修辞学中的理性精神早已冲垮了西塞罗主义中的古典共和主义传统。基此,巴特认为,以服装为载体的时尚修辞更需以理性来构建含蓄意指的意义。这种建构需遵循两个理性原则:功能原则和流行法则。在功能原则中,修辞对象的实用功能是社会规范的基础,也是直接意指在世事中确立的前提。巴特声明,“尽管流行被人们推崇备至,但总有一种无用的负罪感……功能,从修辞的层面上讲,是世事在重新获取流行进程中的权力”,它会给予时尚符号以现实的保障,从而获得认可。功能在真实服饰符码中会以直接而鲜明的方式呈现,而在意象服饰符码中则需借助文字语言来转达。在书写服饰符码中,巴特强调,“符号的更改从来都不会体现为公开的规范性,而只是功能性的”(17)[法]罗兰·巴特:《流行体系》,敖军译,上海:上海人民出版社,2016年,第245、246页。。可见,即使以象征意义著称的书写服饰符码,其含蓄意指的变迁也会以功能变迁为依据,以看似理性的外观掩饰符号的内在意义。

理性对时尚符码的伪装也同样体现在意义建构的第二个理性原则——流行法则中。对服装来说,流行是对服饰特征(能指)的一项特殊标记(所指),如“今年裙子短穿”意味着短裙是今年的流行。在此,流行法则需以看似自然的方式进行伪装,从而证明修辞信条的合法性。通常它会以两种方式来乔装:一是景观隐喻;二是事实隐喻。景观隐喻会借助政治权力或宗教律令的权威建立起符合流行法则的规定,强行赋予时尚符码的所指以严肃的文化内涵。如“穆斯林的面纱”就是借用了伊斯兰教的律令,意味着带这种面纱既是特定地域的一种流行也是一种宗教律令。而事实隐喻则把时尚置于事物的规律之中,不再人为地去干预——不去评论流行,不去制造流行,在所有省略式的修辞中只保留现象,并任由这种现象自然发展。在此,时尚修辞以审美现象为依托,游向现象下面隐蔽的智性,时尚的符码由审美滑向认知。

事实隐喻的伪装虽使含蓄意指以自然的形式凸显,然而理性一元论带来的弊端却使含蓄意指构成了对直接意指的戕害。时尚修辞的这一症候正呼应了哈耶克的疾呼:“毋庸置疑,理性乃是人类所拥有的最为珍贵的禀赋。我们的论辩只是旨在表明理性并非万能,而且那种认为理性能够成为其自身的主宰并能控制其自身发展的信念,却有可能摧毁理性。”(18)[英]哈耶克:《自由秩序原理》(上),邓正来译,北京:生活·读书·新知三联书店,1997年,第80页。为消除理性修辞的这一苦痛,巴特赋予了语言以诗学的特质。他寻求突破的方式,不是走向理性的反面——语言的感性,而是语言的诗性。亚里士多德把写诗视为一种更富有哲学意味的活动,认为“诗所描述的事带有普遍性”(19)[古希腊]亚里士多德:《诗学》《修辞学》,《罗念生全集》(第1卷),罗念生译,上海:上海人民出版社,2016年,第45页。,因而诗性是包括语言在内的众多事物的本质。当代美学家王一川在构建修辞论美学时提到:“当诗学不仅关注语言,而且进而使语言取代理性或内容成为关注的中心,甚至成为解决诗学根本问题的理想途径时,一种前所未有的新的独特的诗学景致就向我们展现了。”(20)王一川:《修辞论美学》,北京:中国人民大学出版社,2009年,第7页。

诗学是修辞的一种形式。古典修辞学把修辞的诗学视为演说者的话语艺术,亚里士多德认为“修辞术的定义可以这样下:一种能在任何一个问题上找出可能的说服方式的功能”,并把这种说服方式分为“不属于艺术本身的或然式证明”和“属于艺术本身的或然式证明”两种。前者主要指现成的见证、拷问、契约等,后者是“指所有能由法则和我们的能力提供的或然式证明”(21)[古希腊]亚里士多德:《诗学》《修辞学》,《罗念生全集》(第1卷),罗念生译,上海:上海人民出版社,2016年,第145页。。显然,在以亚里士多德为代表的古典修辞学中,修辞的诗学被认为这是由一种属于艺术本身的说服方式,具有论辩术的影子,带有鲜明的技巧性和感性的意味。因而,亚里士多德的古典修辞诗学最终指向语言的艺术,而非话语的目的。也就是说,古典修辞学的诗学,不在于说了什么,而在于怎样去说。话语的表达方式本身就成为一种艺术、一种诗学。

对于时尚修辞的诗学特质,巴特的理解更具有理性色彩。在巴特看来:“一件衣服的描述(即,服饰符码的能指)即是修辞含蓄意指之所在。这种修辞的特殊性来源于被描述物体的物质属性,也就是衣服。或许可以说,它是由物质和语言结合在一起决定的。这种情形我们赋之以一个术语:诗学。”可见,含蓄意指诗学的关键在于时尚符码的物质属性。这再次反映了意义建构中的功能理性原则,不同的是这种物质属性仅是功能的表象,它是一种非生产型(非过渡型)的诗学——基于实际功能呈现出的语言的虚象。时装杂志构筑的这种虚象无关文学诗学的意境,而是在含蓄意指理性规则下言语对功能属性的简单告白。巴特说:“文学中经常出现的服饰描述及其特性证明了这种‘诗学’倾向。现在,如果我们看着杂志给予衣服的表述,我们立刻会注意到,流行并不遵循着要赋予其对象以诗学的计划。它没有为实体的精神分析提供任何原始资料。这里的含蓄意指并不是指一种想象力的操练。”含蓄意指的这种修辞被巴特归结为一种平庸的修辞,一种缺乏信息度的修辞。他举例说:“暖意是多么富有诗意的含蓄意指,而流行却宁愿去模仿栗子小贩的叫卖声(时髦靴!这是最时髦的短靴!)来达到含蓄意指。”(22)[法]罗兰·巴特:《流行体系》,敖军译,上海:上海人民出版社,2016年,第217、218、218-219页。这种抛却文学诗学的惯常语言模式,打乱书面语言逻辑的修辞方式,也正是巴特含蓄意指诗学的独特之处。在巴特这里,古典修辞学强调的三段论结构被打散,但又试图重新组合。然而,由于时尚符码的能指与所指颠倒,含蓄意指开始反身向直接意指逆转,象征形象以直观形象的方式呈现,书面语言的规则最终被打破。时尚修辞以一种理性诗学的自戕行为走进了大众文化,以大众最为简洁直白的日常话语,喊出了文化修辞中的自由。从这个层面上来说,时尚修辞虽然仍延续了神话修辞对意义的坚守,但与神话修辞对意识形态等“重大意义”的认知不同,时尚修辞更关注日常生活境域中对庸常、细小、琐碎事物的意义解读与文化关怀。可以说,时尚修辞是一种泛神话修辞。

三、修辞解码后的结构疏离——双重体系的意义及其被控制的自由

巴特时尚修辞中的言语自由并不来自语言本身,而是来自服装、世事与杂志共同构筑的流行体系。这种体系化的思想早在1962年巴特的《纨绔之风与时尚》(Dandyism and Fashion)一文中就已有体现。在该文中,巴特认为时尚是一种机制或建制,其社会学的基础和前提便是“现代民主社会”。古典修辞学把体系奉为圭臬,并十分注重它对现实的重要意义。亚里士多德《修辞学史》中的修辞式三段论确立了修辞的逻辑体系,使“罗马修辞更注重理论的系统性,更加强调应用修辞学和理论的修辞学的分野,同时也更致力于修辞理论与修辞教育的融合”(23)刘亚猛:《西方修辞学史》,北京:外语教学与研究出版社,2008年,第81页。。现代修辞学延续了古罗马修辞的古典修辞学体系,但与古典修辞学重视体系的整体性不同,现代修辞学更加强调理论系统内部的结构分析,在逻辑分析中标识每个语符单元在系统建构中的独特作用,从而使探索理论系统得以确立并有被阐释的可能。巴特把对时尚文化的理解置于一个由层层意指关系建构起来的流行体系中,通过不同的关联结构来分析不同的时尚符码所代表的特殊涵义。在巴特的流行体系中存在着两组同义对比项:A组系统,服装≡世事;B组系统,服装≡流行。前者是对具有明确所指的服装世事的考察,后者是对具有隐含所指的流行理论的分析。

图2 巴特流行体系的A组系统

图2的A组系统以“世事”为修辞对象,整体由真实服饰符码、书写服饰符码、流行含蓄意指和修辞系统组成。这四种意指形式的构成方式来自叶尔姆斯列夫的ERC理论,即经由关系层R的联结,表达层E(能指)与内容层C(所指)才可组成一个系统。假如第一意指系统的表达层E与内容层C形成的符号构成了第二意指系统的内容层C(所指),就会形成直接意指,此种操作方法被称为元语言。而如果第一意指系统形成的符号构成的是第二意指系统的表达层E(能指)时,则会形成含蓄意指。以此分析,在上图中,依据叶尔姆斯列夫的ERC理论,第1项的能指“衣服”与所指“世事”形成的符号“命题”恰好充当了第2项的所指,所以前两项构成了A组的直接意指层;而第2项的能指“句子”与所指“命题”形成的符号“标写”,恰恰构成了第3项的能指,因此第3项属于含蓄意指层。同理,第4项也属于含蓄意指层。

图3 巴特流行体系的B组系统

与A组不同的是,B组系统出现了两个变化见图3:1.修辞的研究对象变为“流行”。2. 意指系统仅有三级构成,A组的第3项“流行的含蓄意指”消失。因为流行在B组的第1项充当了所指,这就与A组第3项的所指“流行”造成语义重复,所以在B组中就直接隐去了“流行的含蓄意指”。而在A组中,由于其研究对象是作为真实服饰符码的“世事”,这一实体如不经过相应的中介便无法到达下一级意指系统。因此,A组的第2、3项就需分别借助“句子”和“标写”来表达。因而,“含蓄意指系统”在A组十分必要,但可在B组略去。

两组的相同之处在于,“修辞系统”均作为最高意指系统居于整个系统的顶端,这是巴特的意指系统区别于叶尔姆斯列夫二级意指系统的关键之处。巴特将这种由语言符号以外的符码构成的意指系统称为第三级最终系统,从而形成最终含蓄意指的能指。但是,巴特流行体系的最大特点在于由A、B两组共同形成了双重体系的结构。在A组中,流行是第3项的所指,处于含蓄意指层,它间接分享着一个由世事组成的开放系统,它与世事的交流是由明确世事所指的术语(“标写”)进行的,因而是一个对世事开放的系统。而在B组中,流行直接构成了第1项的所指,它与世事的沟通只能通过每一个符号代表的抽象概念(“命题”)进行,因而是一个对世事封闭的系统。如此,流行在A组与B组中与世事不同的沟通方式确立了时尚意指系统的封闭与开合的结构。

巴特双重体系的这种特点带来的最直接影响便是导致系统内部结构的复杂变化。一方面,经由能指与所指的不同组合,每个意指系统的所指也会各异。即使字面意义相同的两个所指,由于其能指的差异,也会产生完全不同的新的所指。这就造成了各个意指系统之间在功能和文化意义上的差异,从而使系统具有了游离性。这种游离性使语言结构与话语、能指与所指、语言与意义处于一种平等的组合关系中,体现出了时尚文化的个性特点。另一方面,基于意指活动的流动性,各个层级之间存在着互渗关系,因而系统又具有了一定的聚合性。其聚合性反映了各个意指系统之间嵌入式的依赖关系,意味着修辞对象与修辞语境的密切关联。这正如克里斯汀娃的“互文性”理论所谓:任何本文都以其他本文的存在为前提。巴特虽没有详细阐述修辞语境对修辞对象的影响,但却分析了一定的修辞对象是修辞语境之典型特质的反映。如在《形象的修辞》(1964)一文中,巴特提到的Panzani意大利面广告就形象地体现了意大利语的典型文化特质。也正如R·威廉斯所说,作为一种话语实践的修辞,虽然它具有相当特殊的特征,但也不能将其与一般的文化过程分离开来。(24)Raymond Williams, Problems in Materialism and Culture: Selected Essays, London and New York: Verso, 1980,p.33.

巴特封闭与开合的双重结构带来了一种独特的意义——被控制的自由。意义是修辞的核心哲学问题,也是修辞运作的关键。伊格尔顿强调,“意义不仅是某种语言‘表达’或者‘反映’的东西:意义其实是被语言创造出来的”(25)[英]特雷·伊格尔顿:《二十世纪西方文学理论》,伍晓明译,西安:陕西师范大学出版社,1986年,第76页。。巴特把对意义的理解限定在“结构”的框架中,认为“意义的制造是有一定限度的,但这并不意味着这种限度约束着意义,正好相反,它构成了意义。拥有绝对自由或者根本没有自由的地方是不会产生意义的。意义系统的自由是有控制的”(26)[法]罗兰·巴特:《流行体系》,敖军译,上海:上海人民出版社,2016年,第151页。。这种控制是一种双重的控制,其外在的控制在于,时尚以修辞的方式让流行话语成为接受者深信不疑的事实;其内在控制在于,以修辞所指联合起来形成的世事的普遍视像(如杂志)与它的读者一起构成了人类社会的视界。这种封闭与开合的双重结构恰好给时尚的运动提供了一种契机。这在巴特的另一篇论文《文学和意指作用》(1963年)中被界定为“时尚在下、历史居上”的等级制,时尚的运动演变为一种没有历史维度的时钟式的运动,在有限的时空和单调的因果关系中交替运行。(27)[法]菲利普·罗歇:《罗兰·巴尔特传》,张祖建译,北京:中国人民大学出版社,2013年,第288页。由此,在时尚修辞中,语言的文化意义在历史维度缺席的境况下转向社会意义,意义成为社会限度中的自由。

哈耶克曾把西方自由主义传统概括为两种:一种是非系统的、经验式的英国自由主义传统;另一种是唯理主义、思辨性的法国自由主义传统。英国的经验主义的自由传统主要以大卫·休谟、亚当·斯密和亚当·福格森等苏格兰道德哲学家为代表;法国唯理主义的自由传统主要以百科全书派学者、重农学派、卢梭以及孔多塞为代表。在唯理主义的自由传统中,卢梭把自由分为天然的自由和社会的自由,前者是以个人力量为其限度,后者受社会公意所约束,但卢梭认为只有社会限度中的自由才是真正的自由。德国的新自由主义传统重视“秩序”的重要性,包括人为的秩序和自然的秩序。康德认为,先验的自由和实践的自由虽摆脱了一般自然作用而具有了一定的独立性,但自由的实践意义却要服从理性订立的道德法则。黑格尔认为,自由并不具有永恒的本质,是在同世界历史必然性的联系中发展起来的。德国的这种自由传统与美国的保守自由主义传统以及英国20世纪的新自由主义者的观点有相同之处。如英国自由主义学者哈耶克界定,自由是一系列原则的体系,既有规则的导引,又有理想的向往。英国的霍布豪斯强调,自由来自限度,“普遍自由的第一个条件是一定程度的普遍限制”(28)[英]霍布豪斯:《自由主义》,朱曾汶译,北京:商务印书馆,1996年,第9页。。英国学者以赛亚·伯林在其《自由四论》中把自由分为积极的自由和消极的自由,自由立于希望与恐惧,强调自由的本性和结构要受普遍规律的支配。

巴特修辞学中的自由尽管有着欧洲自由主义传统的印痕,都强调了自由的限度,但与上述自由主义传统不同的是,巴特所说的自由是处于语言符号系统中的自由。这种体系在巴特中期的神话修辞学中体现为明显的古典修辞体系;在后期的时尚修辞中,体现为一种略微松散、游离但又以递进式的结构演变串联起来的语符体系。时尚修辞中,在结构的裂痕处,符码虽被缚于语言的体系中,但修辞已使文本指向了时尚文化的远方,这正体现了结构原则在当代文化中的更替。从这个层面上来说,巴特的时尚修辞已经具有了现代修辞学的特质,具有了流动性、多元化以及语义的丰富性等特征。在通往自由的途中,巴特尤其强调“对立”在时尚修辞中的作用。这种对立并非纯粹的二元对立,而是在二元对立形成的矛盾空间中穿行、生成一种语言张力。巴特追求的是一种非平衡,是试图突破索绪尔语言学中多格扎(希腊语doxa,原意为观念、主意)的静止体系、走向文化动态的言语自由。这是一种修辞的文化表达:在大众文化中,时尚符码企图控制意义,但其变动要素已暗含结构的疏离以及解码的可能。

或许巴特早已认识到,时尚体系内部这一不可避免的缺陷——语言的囚笼导致文化符码的错位。在结构主义的缝隙中,摆脱困厄达到真正自由的唯一途径便是时尚修辞体系的解体——通过意义的失落及其异化,完成乌托邦的自由。流行系统陨灭之际,也正是时尚修辞在现实世界的确立之际。这也预示着时尚符码从建构到解构的未来趋向。德里达以解构主义的方式提出了“移心化语言”(Decentering),意在使能指挖空所指,符号颠覆意义,使语言从逻格斯中心体系中离心、消解乃至幻灭,从而在涅槃中重建新的自由。《流行体系》的著书年代(1957-1963)正是西方哲学界思想最为敏感、丰饶与活跃的年代,福柯、德里达、布尔迪厄以及克里斯汀娃各从不同的视角开始重新解析文化的身份及其定位。在此背景下,巴特二元矛盾得到象征性解决的唯一方式便是时尚语言的解析、分离直至漂流——伴随着符号意义的瓦解以及语言大厦的轰然倒塌!散落的语段及其文化碎片造就了意义的不确定性,也因此带来了时尚涵义的多变和个性化。这正印证了时尚鼻祖西美尔的论断:“时尚是既定模式的模仿……但同时它又满足了对差异性、变化、个性化的要求。它实现后者一方面是凭借内容上非常活跃的变动——这种变动赋予今天的时尚一种区别于昨天、明天的时尚的个性化标记。”(29)[德]齐奥尔格·西美尔:《时尚的哲学》,费勇等译,北京:文化艺术出版社,2001年,第72页。

结语

罗兰·巴特是结构主义到后结构主义的过渡人物,其著作《流行体系》被誉为“结构主义的尾巴”。巴特以时尚修辞告别了自索绪尔以来语言结构的暴力,以文化修辞学破解僵化的符号学,以此来强调言语与现实的对话。这种修辞不同于法兰克福学派对大众文化本质的批评与抨击,也不同于伯明翰学派对大众文化的理解与宽容,巴特的时尚修辞关注的是对大众文化的剖析与解读,以一种方法论面向客体而敞开,从而揭示大众文化背后意义的阴谋。巴特的时尚修辞是其图像修辞和神话修辞的扬弃与升华,强调的是个体言语的自由,从而成为西方自由主义传统中的亮点。巴特的自由不同于伯林、洛克、穆勒、贡斯当、托克维尔等自由主义者的个体自由,也并非约翰·密尔的社会自由以及弗里德曼、博多·舍费尔所言称的经济自由,更无涉古典政治哲学家们卢梭、哈贝马斯、哈耶克所呼吁的政治自由。巴特试图以个体言语的特殊性来解放人类的语言,并把解放语言视为解构文化、实现文化自由的前提。

在通往自由的途中,巴特把修辞引向现代生活,以时尚修辞关注大众文化背后的意义。但时尚背后的意义究竟是什么,巴特并没有回答。也许,这种悬置的文化空白正是他的研究者们深入研究的理由。苏珊·桑塔格在《写作本身:论罗兰·巴特》一文中就曾提到:“巴特通过扩大意义的范围使这个概念具有至高无上的地位,以便达到这样一种自鸣得意的矛盾性,即空的主题反而无所不包,空的记号可赋予其一切意义。”(30)Susan Sontag,ed., Selected Essays in Bart, New York: Hill and Wang Publishing,1983,p.34.巴特的时尚修辞尽管依然带有结构主义的宿命色彩,但他基于时代性而构建的修辞学流动机制,却使静止的结构主义体系在大众文化中焕发了无穷的生命力,也由此揭示出了当代文化的赫拉克利特本质。(31)古希腊哲学家赫拉克利特认为,世界是一团永恒的活火,在一定的分寸上燃烧,在一定的分寸上熄灭。该观点揭示了世界的物质本原以及物质的运动性、运动的规律性的哲学原理。罗兰·巴特时尚修辞的流动机制与该论点在本质上具有相通之处。在时尚修辞的自由中,当代人的自由也已不远。