黄土山区叠加工作面开采地表移动变形规律

2020-03-20贺国伟

贺国伟 郭 剑

(陕西铁路工程职业技术学院,陕西 渭南 714099)

1 矿区概况

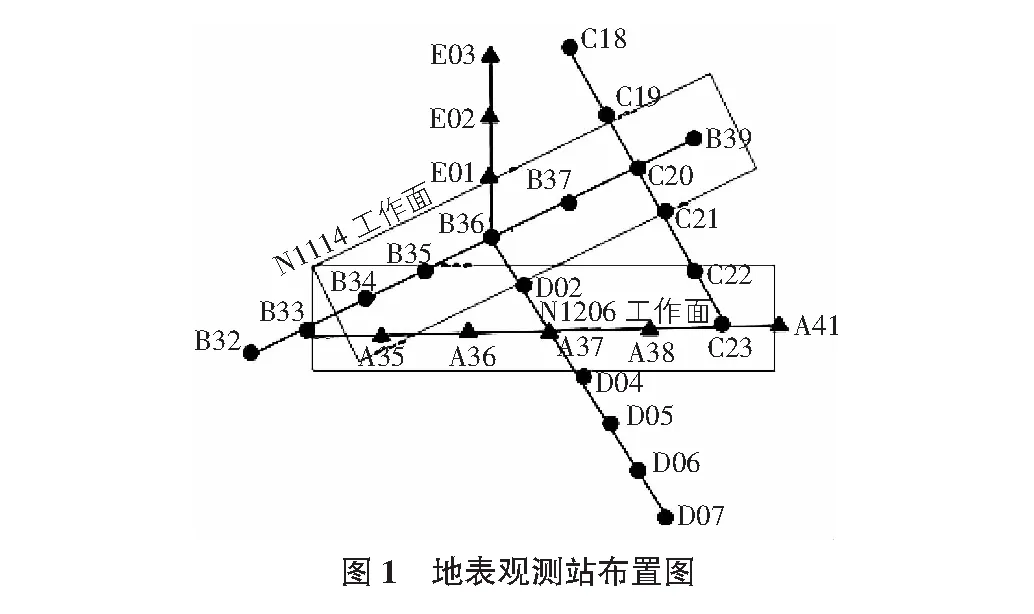

我国煤炭资源丰富,其中黄土下覆盖的煤炭资源占总煤炭的比例不低,为最大化开采这部分煤炭资源,须研究其采动地表移动变形规律,以降低或消除开采对地表植物和建构筑物的损害,进而实现环境效益、社会效益和经济效益的三者有机结合[1-3]。N1114工作面和N1206工作面是交叉叠加,首先开采N1114工作面,当推进215 m后,N1206工作面开始开采,整个开采过程中,二者基本保持这个距离。为研究其地表移动变形规律,并且顾及山区地形因素,总共布设了5条观测线,其中A观测线布置在N1114工作面中部,主要反映该工作面走向移动变形及N1206采动对其影响。B观测线布置在N1206工作面中部,与观测线D和观测线E分别交于D01(B24)和E01(B24),考虑到B观测线地面几乎为沟壑区,较难布置测点,最终在地面布设了33个监测点。在N1114工作面沿倾向布设一条观测线C,该测线不仅控制N1114工作面开采在倾向方向半盆地的移动变形情况,还可以有效地控制在N1114工作面和N1206工作面开采后倾向半盆地的移动变形情况。结合N1206工作面地表分布特征,考虑布置N1206工作面倾斜观测线相对较难布置,故分别在倾向方向布置观测线D和观测线E;观测线D位于N1114和N1206工作面叠置区域上方沟壑区顶部塬上,为分析叠置区的最大下沉量及沟壑区坡体的滑移量提供依据,见图1。

2 移动变形规律

2.1 下沉

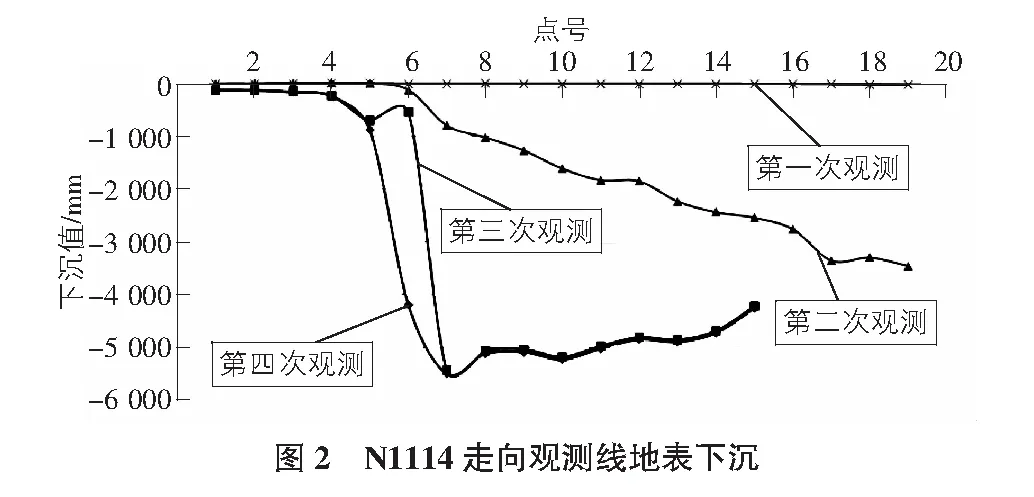

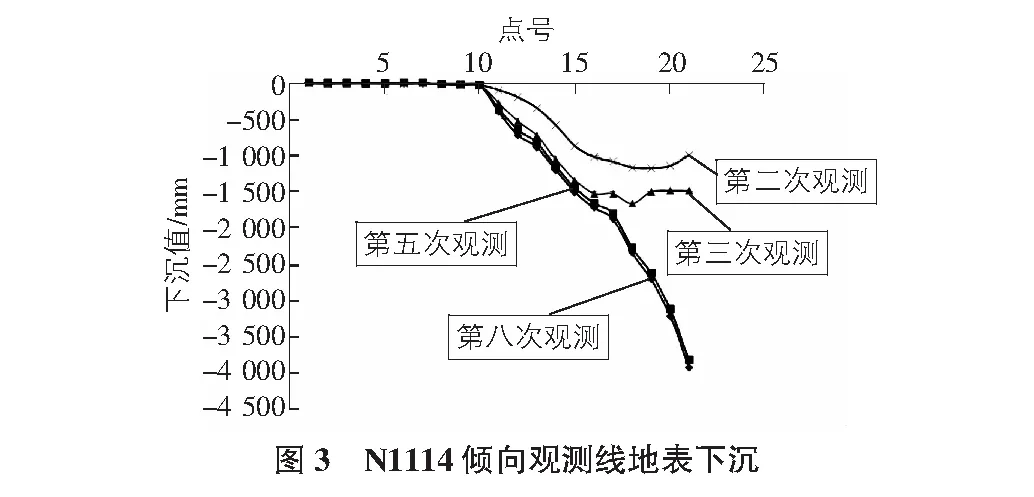

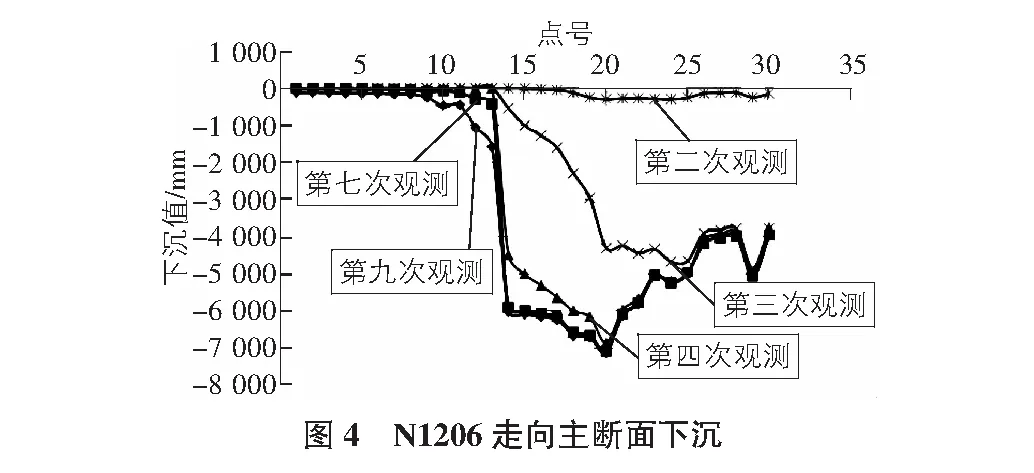

先开采N1114工作面,当工作面推进到34 m,即第三次观测,地表最大下沉量达到16 mm,表明地下采动影响已经传递到地表了。由图3可知倾向下沉随工作面推进不断增大,影响范围也在逐渐扩大,符合一般开采沉陷规律。最终倾向线最大下沉值为3 981 mm,而该工作面的采高只有1.8 m,导致该现象的主要原因有两点:一是山区地形,C17-C23系列点位于半山坡上,受地下采动影响后,这些点在下沉的同时向下山方向移动。二是N1206工作面开采的影响,由图1可知这些点在该工作面开采影响范围内,开采后对这些点形成二次破坏,导致移动变形进一步加剧。当N1114推进到558 m,N1206推进到523 m,A线的A25-A27、B线的B23-B27和D线的D03-D08这些点的下沉量最大,下沉速度最快,加之地形因素的作用,地表产生较大裂缝,最大裂缝宽度达1.2 m,而且是台阶式错裂,地表破坏程度较大。图2中部分点在整个开采过程中出现上升现象,导致此现象的原因是这些点布置在靠下山方向一侧,偏向山脚,在工作面推进过程中,上方的岩层垮落势必对山脚的岩层产生侧向挤压,传到地表后就产生此现象,而工作面开采推过这些点后,上覆岩层垮落传到地表后,再次引起这些点的下沉。最终N1114工作面单采下,最大下沉值为1 165 mm;N1206开采后,受其采动影响,地表下沉更剧烈,最终地表最大下沉值为7 155 mm,见图3,图4。

2.2 倾斜变形

倾斜反映了地表不均匀沉降程度[4]。B线的倾斜最能说明两个叠加工作面对其产生的影响。当N1114工作面推进到168 m,地表最大倾斜值达8 mm/m,此时N1206工作推进到80 m,依据二者位置及推进距离,导致地表最大倾斜值主要因素是N1114工作面的开采和山区地形;当N1114工作面推进到324 m,N1206工作面推进到298 m,地表最大倾斜达到42 mm/m,此倾斜最大值主要由两个工作面叠加开采所致,并且山区地形对其产生的影响也不能忽略,地表出现较大裂缝,最大裂缝宽度为0.8 m,地表也出现台阶式下沉。随着两个工作面的不断推进,倾斜变形也不断向四周扩散,而且倾斜变形值正负交替变化,主要由地形因素引起的,面向开采工作面的山坡倾斜变形呈现正值,背向开采工作面的山坡倾斜变形呈现负值。

2.3 水平变形

水平变形反映的是相隔一定距离点的不均匀水平移动程度[5],当N1114工作面推进到241 m,N1206推进到214 m,地表最大水平变形值为-11 mm/m,出现压缩变形主要原因是这些点所在位置处于山谷处,地下采动引发的上覆岩层移动对这些点产生了挤压,但是这种现象持续时间很短暂,当工作面开采推进到这些点的正下方或越过这些点后,上覆岩层塌落再次对这些点产生移动变形,而这些变形又是正变形。当N1114工作面推进到428 m,N1206工作面推进到389 m,此处变形达到16 mm/m,由压缩变形变为拉伸变形。随着两个工作面的不断推进,并受山区地形因素的影响,地表水平移动变形较为复杂,呈现出水平变形值较大,而且在整个开采过程中,水平移动变形较大值随两个工作面推进向扩散着,受地形影响水平移动变形值呈现正负值。最终地表最大水平变形值为62 mm/m。

2.4 地表角量参数

1)边界角。

走向和倾向边界角以下沉值为10 mm的位置作为临界边界处[6],根据观测的数据和走向观测线的下沉曲线图,依据相邻矿区的角值进行对比分析可解算出该矿区的走向边界角。通过对N1114工作面的倾向观测线分析,确定出边界点所在位置距离工作面开采边界75 m,工作面平均采深为120 m。为获取N1114工作面的倾向边界角,通过对C线和E线的综合分析,最终确定倾向边界点距离倾向边界线140 m,工作面的平均采深为160 m。最终工作面的边界角为:N1114工作面的边界角为59.7°,N1206工作面的边界角为48.8°。

2)移动角。

根据移动角的含义,通过对C线的倾斜和曲率的分析计算出N1114工作面的移动临界变形值点距离采空区边界45 m。通过对C,E两条观测线的分析,得出临界点距离采空区边界51 m。即N1114工作面的移动角为69.4°,N1206工作面的移动角为72.3°。

3)裂缝角。

根据倾向观测C线的实测数据分析出N1114工作面单独开采裂缝点距离开采边界36 m,由于N1206工作面开采也对C线产生了影响,须将此影响剔除掉,最后确定开采裂缝点距边界23 m。即得N1114工作面的裂缝角为73.3°,N1206工作面的裂缝角为81.8°

4)充分采动角。

通过对C线实测数据的分析得出N1114工作面独自开采的最大下沉点距开采边界110 m,为确定N1206工作面的地表最大下沉值,须剔除N1114开采工作面对其产生的影响,最后确定为最大下沉值点距离开采边界32 m。即N1114工作面充分采动角为47.5°,N1206工作面充分采动角为78.7°。

5)最大下沉角。

通过观测线C线实测数据的分析得出N1114工作面独立开采最大下沉点距采空区中心15 m,最大下沉角82.9。由D线实测数据分析出最大下沉点距离采空区中心30 m,最大下沉角79.4°。

五个角量参数值整体呈现偏大,这主要受山区地形影响所致。除最大下沉角和边界角外,N1206工作面的裂缝角、移动角和充分采动角都较N1114工作面偏大,出现此现象的主要原因是N1206工作面开采属重复采动,并且N1206与N1114工作面叠加重合度较大,其开采后对边界影响角相对较小,而对地表产生的破坏程度会加大,因此地表移动变形也较剧烈。

3 结语

黄土山区叠加工作面开采对地表产生的移动变形较大,下沉、倾斜和水平变形曲线呈现不规律分布,曲线形态抖动性较大;地表最大下沉值为7 155 mm,最大倾斜变形值为42 mm/m,最大水平变形值为62 mm/m。N1206工作面的裂缝角、移动角和充分采动角值较N1114工作面偏大。