土耳其与欧洲恩怨纠缠数百年

2020-03-19武彦陈山

武彦 陈山

当地时间17日,土耳其、英国、法国、德国领导人在视频会议上重点讨论土欧边境的难民问题。在欧洲人眼中,土耳其威胁“向欧洲输送数百万难民”是明显的敲诈。但在土耳其看来,这是欧洲长期漠视土耳其利益的结果。从双方的抱怨中,可以看出土耳其与欧洲数百年间恩怨纠缠带来的成见。

基督教欧洲的头号大敌

“上帝的敌人”

1299年,当奥斯曼一世在小亚细亚半岛(如今安纳托利亚)的偏僻一隅宣布独立建国时,没有人能想到,这个曾在蒙古铁骑逼迫下流亡的突厥部落,竟然会演变为后来横跨亚欧非三大洲的超级帝国。

欧洲从11世纪开始挑起的历次十字军东征,让东方伊斯兰世界与西方基督教世界在厮杀中愈发敌视。由于地处伊斯兰教和基督教两大宗教势力的交界处,奥斯曼一世领导的穆斯林军队自然选择对信奉基督教的拜占庭帝国发动一波又一波攻击。在他去世后不久,拜占庭帝国在小亚细亚最后的据点布尔萨也被攻克,通向欧洲的马尔马拉海峡已经展现在奥斯曼军队面前。

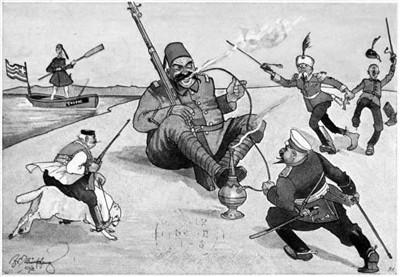

奥斯曼一世的后继者们同样大都是杰出的军事统帅,帝国疆土不断扩张。1453年,奥斯曼军队攻陷拜占庭首都君士坦丁堡并屠城三天,壮丽的宫殿被付之一炬,历代相传的艺术珍品被洗劫一空。土耳其人“城镇洗劫者”的野蛮名声就此传开,欧洲人哀叹“基督教世界的两盏灯已被熄掉一盏”,在他们眼中,奥斯曼是进犯欧洲的“上帝的敌人”。

此后的300年间,整个欧洲大陆弥漫着奥斯曼帝国征伐的硝烟。鼎盛时期的奥斯曼帝国对军事技术的进步保持着高度敏感性,他们利用基督教世界相互残杀的良机,借助火炮等先进武器,在1526年横扫号称“基督教之盾”的匈牙利,兵锋直指当时西欧的核心区域维也纳。1538年,奥斯曼军队重创欧洲“神圣同盟”舰队,地中海几乎成为其内海……

更让欧洲人恐慌的是,与陷入混战的欧洲各国不同,上升时期的奥斯曼帝国政局相对稳定,动员能力强,民众可以凭借能力出人头地,因此对普通底层民众很有吸引力,被征服地区的许多基督教徒选择皈依伊斯兰教。维也纳间谍目睹奥斯曼军队备战的过程后感叹说:“如果长此以往,最终我们都会成为‘土耳其人”。

转折点

1683年,奥斯曼帝国的疆域扩张到极限,将大半个地中海、整个黑海和红海都收入囊中。在欧洲部分,帝国几乎吞并了整个巴尔干半岛,匈牙利、摩尔多瓦以及克里米亚等也都是其藩属国。但正所谓盛极必衰。就在这一年,奥斯曼帝国对神圣罗马帝国发起史无前例的强大攻势。当年7月,由帝国大维齐尔(宰相)穆斯塔法·帕夏亲自率领的15万大军兵临维也纳城下,神圣罗马帝国皇帝利奥波德一世被吓得弃城而逃,只剩下斯塔赫姆伯格伯爵率领的3万人死守孤城。

奥斯曼大军很快利用兵力优势挖掘出连绵不断的战壕,彻底断绝了维也纳城内外的联系,并用火炮连续不断地轰击城墙。但此时欧洲在数百年对抗奥斯曼军队的围攻中已总结出完整的防御体系,维也纳坚固的棱堡设计让炮兵的射击效果大打折扣。

不甘心失败的奥斯曼人转而选择坑道爆破的手段,试图炸塌城墙。在围城过程中,有一个流传很广的故事。据说当时维也纳城里的面包师早起做面包时,通过面包炉发出的颤声发觉奥斯曼军队正暗中挖掘地道,于是及时帮助守军将其破坏。为奖励面包师的功绩,他获得特许烤制形如土耳其新月的面包,这就是后世羊角面包的由来。

尽管守军百般抵抗,但毕竟寡不敌众,当年9月,维也纳城墙已出现多处坍塌。关键时刻,基督教世界的援军来了。在教皇英诺森十一世的号召下,国际反土联盟“神圣同盟”成立了。波兰国王索别斯基率领2.7万波兰军队急速南下,与来自德意志和东欧各地的援军直奔维也纳。

9月12日,基督教联军发动全面进攻。正当奥斯曼军队的精锐骑兵与火枪近卫兵围攻德意志军队时,以当时最精锐的波兰翼骑兵为首,基督教联军发动欧洲史上最大规模的骑兵冲锋,奥斯曼军队多条防线被击破,导致全面崩溃。此战之后,索别斯基被称为保卫基督教世界的英雄。他得意地宣称,“我们的战利品闻所未闻……敌人受到毁灭性打击,他们失去了一切,必须为自己的生命逃窜……”在送给教皇的书信中,他还引用恺撒的那句话:“我来了,我看见了,上帝征服了。”

攻守易势

维也纳战役被看作是欧洲和奥斯曼帝国的命运拐点。300年间,奥斯曼帝国在欧洲大陆上少有败绩。但维也纳战役让欧洲人对于奥斯曼军队的神话与恐惧烟消云散,此后双方攻守易势,奥斯曼军队不但失去对欧洲腹地发起大规模进攻的能力,反而在战争中节节败退。

雪上加霜的是,日渐强盛的沙俄对奥斯曼帝国发动旷日持久的战争。早在1472年莫斯科大公伊凡三世迎娶拜占庭帝国末代皇帝的侄女后,就传出“莫斯科是第三罗马”的说法。信奉东正教的沙俄坚信,莫斯科将取代君士坦丁堡,成为基督教世界的中心。为此沙俄需要攻占君士坦丁堡,将东南欧“解放”出来。从1676年开始,沙俄与奥斯曼帝国之间爆发十余次战争,在连绵不断的战火中,奥斯曼帝国迅速衰落下去。▲

冷战中,在屏障和威胁之间摇摆

自土耳其建国以来,“国父”凯末尔与其继任者始终坚持“欧洲国家定位观”,希望摆脱绝大部分国土位于亚洲带来的“落后亚洲”身份,成为“文明欧洲”的一员。建国之初,土耳其向外派驻的26个外交机构中,就有19个在欧洲国家。凯末尔曾说:“尽管欧洲对土耳其人存有偏见……但土耳其人总是矢志不渝地向往着欧洲……为了成为现代文明国家,我们别无选择。”

在二战中,土耳其立场摇摆不定,直到1945年2月才对轴心国宣战,终于赶上“战胜国”这趟末班车。但这种投机行为显然不受欢迎,再加上欧洲对土耳其“高人一等”的习惯性鄙视态度,1950年5月土耳其申请加入北约时遭到明确拒绝,理由是“土耳其既不属于西欧,也不属于大西洋,没有理由同意其成为北大西洋公约组织成员国”。依靠积极派兵参加朝鲜战争,土耳其总算换取了北约“老大哥”美国的信任。1952年,美国不顾欧洲国家的反对,强行批准土耳其加入北约。

不过随着冷战大幕的拉开,欧洲国家逐渐意识到,土耳其在地缘政治版图上是抵御苏联向中东、地中海地区扩张的绝佳屏障。例如土耳其加入1955年成立的巴格达条约组织,它联结了北约和东南亚条约组织,从而组成对苏联和其他社会主义国家的大包围圈。在冷战时期的北约定位中,土耳其属于“侧翼国家”,外交和安全政策均从属于西方和北约的战略。利用土耳其的军事基地,北约既可以堵住黑海出海口,甚至对苏联“软腹部”发动攻击,同时也可方便地干涉中东事务。

然而在安全领域之外,土耳其仍长期受到欧洲的鄙视。在很多欧洲人的潜意识里,始终存在着近代奥斯曼帝国积弱和落后的印象。冷战时期,土耳其为西欧经济发展提供了大量廉价劳动力,但这反而更增加了“老欧洲”的优越感。早在1987年,土耳其就开始申请加入欧盟的前身欧共体。经过一系列政治改革,土耳其在1999年获得“入盟”候选国资格。欧盟与土耳其于2005年正式启动“入盟”谈判。然而经济发展差距、土耳其与希腊的积怨,再加上土耳其“穆斯林国家”身份,使欧盟始终不愿接纳土耳其。有传言称,由于欧洲议会是按各国的人口比率分配席位,欧盟担心人口众多的土耳其可能会借机挑战以“法德为轴心”的欧洲主导地位。▲

一战前后遭欧洲列强摆布

在20世纪初期,奥斯曼土耳其彻底褪去帝国光辉,衰落为欧洲眼中的“西亚病夫”。相比其他欧洲列强赤裸裸地谋求瓜分帝国疆土的企图,英国反倒一直以奥斯曼的保护者自居。这当然不是“日不落帝国”的良心发现,而是要维护英国在中东地区的巨大利益,以及防止沙俄获得黑海出海口的现实需要。

尽管得到英国的大力扶持,但此时的奥斯曼帝国已经病入膏肓。1912年,被压迫的巴尔干半岛各民族纷纷独立,帝国军队在镇压行动中的残忍屠杀让自诩“文明国家”的欧洲也看不过去。英国海军大臣丘吉尔抨击奥斯曼帝国“名誉扫地、垂垂老矣、一钱不值”,有人甚至认为它作为盟友毫无价值。

正是出于这种心态,当奥斯曼帝国向英国许诺,只要保证本国免受沙俄威胁,就将加入协约国阵营时,英国竟然拒绝了。丘吉尔甚至下令,在一战爆发前夕,强行扣押奥斯曼帝国在英国建造的两艘战列舰。要知道,这两艘战舰是土耳其民族自豪感的象征,寄托着土耳其人对于重振国力、发奋图强的希望。为筹集建造经费,奥斯曼帝国民间还发起大规模捐款运动。英国蛮横的扣舰行为彻底激怒了土耳其人,“在英国人眼中,奥斯曼帝国的价值还比不上两艘军舰!”

德国此时则乘虚而入。一战爆发时,被困在地中海的德国战列巡洋舰“戈本”号和轻巡洋舰“布雷斯劳”号遭到绝对优势的英法舰队围追堵截。无路可走的德国舰队逃到尚未参战的奥斯曼帝国寻求庇护。德国果断抓住时机,“慷慨”地表示愿意把这两艘最新战舰交给奥斯曼帝国使用。随后两艘德舰升起土耳其国旗,船员也改穿奥斯曼帝国的制服,这些举动极大赢得了土耳其人的好感。

然而在德国人眼中,这些所谓“尊重土耳其人”的举动也只是拉拢奥斯曼帝国的伎俩而已。1914年10月28日,为逼迫土耳其人下定决心,悬挂奥斯曼帝国旗帜的两艘德国军舰擅自出海炮击沙俄港口,有口难辩的奥斯曼帝国被半胁迫地对英法俄宣战。

仓促加入一战的结果,是奥斯曼帝国战败解体。按照1920年8月协约国与奥斯曼帝国签署的《色佛尔条约》,除保留伊斯坦布尔及其附近很小一块地盘外,土耳其在欧洲的领土全部丧失,亚洲大片领土也被英国、法国、希腊等国瓜分。该条约遭到战争英雄凯末尔为首的大国民议会政府的坚决反对。为迫使凯末尔就范,英国、法国、意大利和希腊各自出兵。其中干涉最积极的希腊军队早在1919年5月就登陆士麦拿,并准备把土耳其的欧洲部分和地中海沿岸全部占领。1921年5月,希腊军队在小亚细亚地区发动大规模攻势。然而凯末尔誓言“没有武器就用牙齿和指甲去战斗”,他组织部队顽强抵抗。1922年8月,在凯末尔的亲自指挥下,土军重创希腊军队,并在9月9日重新夺回士麦拿。

即便如此,在取代《色佛尔条约》的《洛桑条约》中,英法有意惩罚土耳其,默认希腊控制整个爱琴海。这造就了如今地图上的奇观——虽然土耳其拥有爱琴海的漫长海岸线,但领海被限制在距离海岸3海里内。▲