《公无渡河》诗题在唐宋嬗变之浅析

2020-03-19王培瑶

王培瑶

(兰州大学 文学院,甘肃 兰州730000)

《公无渡河》即《箜篌引》,是汉乐府古辞,郭茂倩在《乐府诗集》中将其归入《相和歌辞》,只有短短的四句:“公无渡河,公竟渡河。堕河而死,当奈公何。”对于此诗及其相关研究,前人已经有了一定的成果。宫月《<公无渡河>研究》从考证角度探讨《公无渡河》的名称、年代,王莉《<箜篌引>的音乐属类考论》、刘秀丽《从典型情绪的双向张力看<公无渡河>的审美价值》、李炬《朝鲜古代汉文诗<箜篌引>与汉文化》等文章,或分析文本本事的情感张力,或是从音乐、审美、文化切入,进行学科交叉式的深入挖掘。然而对于《公无渡河》的诗题嬗变则相对研究较少,本文重点关注《公无渡河》诗题的情理蕴涵,并着意在唐宋时期,诗人们对它作出的新的解读。

一、《公无渡河》的故事原型

《古今注》对汉乐府《箜篌引》的解释是:“朝鲜津卒霍里子高妻丽玉所作也。子高晨起,刺船而櫂。有一白首狂夫披发提壶,乱河流而渡,其妻随而止之不及,遂堕河水死,于是援箜篌而鼓之,作《公无渡河》之曲,声甚凄怆,曲终,自投河而死。霍里子高还,以其声语其妻丽玉,丽玉伤之,乃引箜篌而写其声,闻者莫不堕泪饮泣焉。丽玉以其曲传邻女丽容,名之曰《箜篌引》。”[1]这个解释为《公无渡河》提供了一个严肃的故事外设。这个外设与歌辞相配合,构成了一出简短的音乐剧。剧中出现了四个人物:子高、丽玉、狂夫、其妻。其中的子高、丽玉是故事的讲述者,读者就是以他们的视角来看整个事件。引入一个角色作为事件的观察者,他的所知所感也即是读者了解故事的角度,这样的叙事模式使故事真实可信、简约清晰、紧凑明白。而真正有性格、有力度的人物是没有名字的白首狂夫和其妻。下面加以简要说明。

(一)白首狂夫

故事对他的描述是“披发提壶”“乱流而渡”“堕河而死”。“提壶”结合“渡河”来看,应指一种渡河的方式①。古代男子二十岁有“加冠”之礼,《礼记·曲礼》有“男子二十,冠而字”,《礼记·冠义》又有“冠者礼之始也”[3]。“披发”是一种不为世俗、智识所束的状态,是非理性的形象。“乱流而渡”波涛汹涌的黄河,不顾妻子阻拦,最后堕河而死。这种固执偏颇,以及最后带来的悲剧性后果,令人惊讶和感慨。“公竟渡河”的讶异,“当奈公何”的叹惜,都是旁人对他的不解。狂夫不知畏惧、自甘殒命的行为,可以说是“狂痴”的。他以一己之力同险恶环境相抗,以图达成一个不可能完成的目的,最终转瞬殒命,自是“狂者”所为。从另一方面来看,当他把安危置之脑后,不顾自身力量与外界阻碍的矛盾,只为实现内心所持守的信念,没入波涛而义无反顾,这就有了一种震撼人心的悲剧效果和情感冲击的力度,同时给人以净化和感动。

(二)其妻

白首狂夫“乱流而渡”,其妻“随而止之”,不果,“遂堕河水死,于是援箜篌而鼓之,作《公无渡河》之曲,声甚凄怆,曲终,自投河而死。”其妻的出现,丰富了故事的内容和层次。白首狂夫不再是一个单独的个体,他身边的妻子就是他的世界里正常化、生活化的存在,是他渡河过程里世俗的、理智的羁绊。但狂夫仍一意孤行,“堕河而死”,反衬出其固执。其妻随之没入黄河,则体现了一种忠爱缠绵的感情。望夫石的传说,杞梁妻的故事,都是对女子忠贞、专一、真挚、深情的赞扬。这里的狂夫之妻,无疑同样具有这样的品质,而且更加贤惠,更加悲壮。阻拦丈夫的不当行为,未成之后甘心蹈死,其情之真,其志之烈,鲜明而真切可感。

从某种角度说,狂夫与其妻有共同的执着,狂夫为了达成渡河的目的殒身波涛,其妻则为了亲情不再不惜投河。他们在个人与外在发生对抗与冲突的过程中,都坚持内心的呼唤,纵然结果悲情,但是无怨无悔。在他们心中,生命固然可贵,然而还有更加重要的东西值得追寻和坚持。而子高与郦玉不然,他们没有前者强烈的追求,看重生命的延续,作为一种旁观的话语,表达了伤感与悼念。

在这个故事所衍发的诗歌中,最常用的典故是精卫填海。

衔石伤寡心,崩城掩孀袂。(南朝刘孝威《公无渡河》)[4]

愿持精卫衔石心,穷取河源塞泉脉。 (唐王睿《公无渡河》)[5]202

妾身愿作精卫禽,衔石西山塞河水。 (明陈寿《公无渡河》)[6]

精卫即女娃,炎帝之女,游东海溺而不返。后化为精卫鸟,衔山中木石以堙东海。这两个故事中,都存在个人的渺小与自然物(河与海)的凶险,悲剧的结果和个人的执着意念(狂夫与其妻皆然)。精卫的抗争虽然不足道,但是那份执着的意念,就像这里的狂夫和其妻一样,带给我们极大的震撼。

二、唐——嬗变的开端

宋人杨冠卿云:“古乐府有《公无渡河》篇从,昔诗人赋咏俱与本意不相侔。余谓翁之勇于渡河者,特以一壶之力为可恃,遂冒险而不之恤,曾不知壶之力甚微而河之险不可玩,终遂致于沦厥躯,兹亦可为后世鉴矣。因原其指,为作数语用以自警云。”[7]这表明到了宋代,人们已经意识到《公无渡河》诗题出现了与本意不同的嬗变,而且相当普遍;与之同时,它的本意依然有人沿用。一方面就其本事铺陈敷演,另一方面引申其义抒写情怀,成为唐宋期间这一诗题的显著特点。唐庚云:“古乐府命题皆有主意,后之人用乐府为题者,直当代其人而措词:如公无渡河须作妻止其夫之词,太白辈或失之。”[8]李白无疑是其中比较早的代表。

公无渡河李白

黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门。波滔天,尧咨嗟,大禹理百川,儿啼不窥家。杀湍湮洪水,九州始蚕麻。其害乃去,茫然风沙。被发之叟狂而痴,清晨径流欲奚为。旁人不惜妻止之,公无渡河苦渡之。虎可搏,河难凭,公果溺死流海湄。有长鲸白齿若雪山,公乎公乎挂罥于其间,箜篌所悲竟不还。[5]774

横江词 其六李白

月晕天风雾不开,海鲸东蹙百川回。

惊波一起三山动,公无渡河归去来。[5]793

这两篇诗歌都不仅仅局限于妻止夫的内容。清代王琦注第一首诗是“讽当时不靖之人自投天网借以为喻”[9],明代朱谏注第二首诗是“白盖久客江湖有不如意者而思归之情如此”[10]。上古的尧、禹历经艰险才使天下太平,而“披发之叟”竟然不安于现有的生活而妄图突破禁忌,最终“溺死海湄”,李白借此来表达对现有秩序和规则的维护。《横江词》共有六首,天宝十二载,五十三岁的李白在历阳横江浦渡江,风波动荡,白浪如山,回想自己一生荣辱浮沉,感叹人生道路艰难,要实现政治理想困难重重。诗中极力渲染横江的风浪,暗示自己艰难的处境,表达了归退的想法。《太白年谱补正》中对《横江词》做了如下的解释:“此乃以江上风云暗喻‘安史之乱’前之政治形势,以涉江渡河隐指从政,亦李白北游归来心情之反映。”[11]

李贺也有同题之作:

箜篌引唐·李贺

公乎公乎,提壶将焉如?屈平沉湘不足慕,徐衍入海诚为愚。公乎公乎,床有菅席盘有鱼。北里有贤兄,东邻有小姑。陇亩油油黍与葫,瓦甒浊醪蚁浮浮。黍可食,醪可饮,公乎公乎其奈居。被发奔流竟何如?贤兄小姑哭呜呜。[5]2008

李贺认为屈原和徐衍因政治理想的破灭用生命去殉葬的行为过于偏执,不值得效仿,平民百姓粗茶淡饭的生活一样值得留恋。李贺本来自视很高,内心对建立功名的渴望一直没有停止,并不甘于埋没归隐,却一生沉沦下僚,这对他是一个沉重的打击。之所以历数菅席、鱼、黍、葫、浊醪、北里贤兄、东邻小姑等田间村舍之物,很大程度上是无可奈何的自嘲,背后深深的压抑和愤懑显而易见。

李白和李贺都赋予了《公无渡河》新的象喻意义,即以渡河作比从政入世,以河流作比险恶的政治环境。自此之后,原本的故事原型有了它政治化的含义。但是在唐时,大多数诗人还是就本事加以敷演,有明显隐喻的并不是很多。他们着力渲染黄河的凶险、狂夫的坚持以及旁人的悲痛,表达大起大落、悲壮跌宕的兴感。

浪摆衣裳兮随步没,沈尸深入兮蛟螭窟。蛟螭尽醉兮君血乾,推出黄沙兮泛君骨。(《公无渡河》王睿)[5]2608

黄河怒浪连天来,大响谹谹如殷雷。龙伯驱风不敢上,百川喷雪髙崔嵬。二十三弦何太哀,请公莫渡立裵回。下有狂蛟锯为尾,裂帆截櫂磨霜齿。(《公无渡河》温庭筠)[5]3010

“蛟螭”“怒浪”“沉尸”“黄沙”,种种险怪物象写出了河流的可怖和人心里感受到的恐惧,故事原型带给人的感受也更加丰富而生动鲜明了。这里把夸张和想象运用到了极致,如雷似雪的巨浪,霜齿锯尾的狂蛟,以及鲜血淋漓、白骨森森的场面,是诗人求新求异的刻意追求,也是中唐以来尚怪、尚奇诗风的延续。

《公无渡河》诗题中,狂夫其妻也有着举足轻重的地位。阻拦丈夫赴死,之后随之没入黄河,是出于爱与亲情,也是出于忠贞。许多诗歌里把其妻作为主要人物加以刻画。

男儿纵轻妇人语,惜君性命还须取。妇人无力挽断衣,舟沉身死悔难追。公无渡河,公须自为。(《公无渡河》王建)[5]1528

当时君死妾何适,遂就波涛合魂魄。愿持精卫衔石心,穷取河源塞泉脉。(《公无渡河》王睿)[5]202

阴云飒飒浪花愁,半度惊湍半挂舟。声尽云天君不住,命悬鱼鳖妾同休。黛娥芳脸垂珠泪,罗袜香裾赴碧流。馀魄岂能衔木石,独将遗恨付箜篌。(《公无渡河》陈标)[12]

公无渡河音响绝,已隔前春复去秋。今日闲窗拂尘土,残弦犹迸细箜篌。(《六年春遣怀八首其三》元稹)[5]2053

王建塑造了一个极力劝阻而没能救回丈夫性命的妇人形象,表达了应听取亲人合理的建议,一意孤行终将导致悲剧结果。诗中没有很明确的寓意,依题而作,但是其妻已经成为独立的人物,暗含了忠爱规劝的意味。王睿是以其妻的口吻来叙述整个事件的,写出了妻子的悲痛和决绝赴死的坚贞,体现出冷静地选择死亡的悲剧意味。称“狂夫”为“君”,自称“妾”,象征着妻子对丈夫的一种依恋的感情。陈标诗中的其妻是一个正值妙龄的女性,语词纤秾,感情比较柔弱。

元稹则用《公无渡河》的弹奏声已然不再指代妻子逝世,同时也借这一本事暗喻妻子就像狂夫其妻一样给予自己忠告和劝诫,字里行间是对亡妻的怀念和不舍。

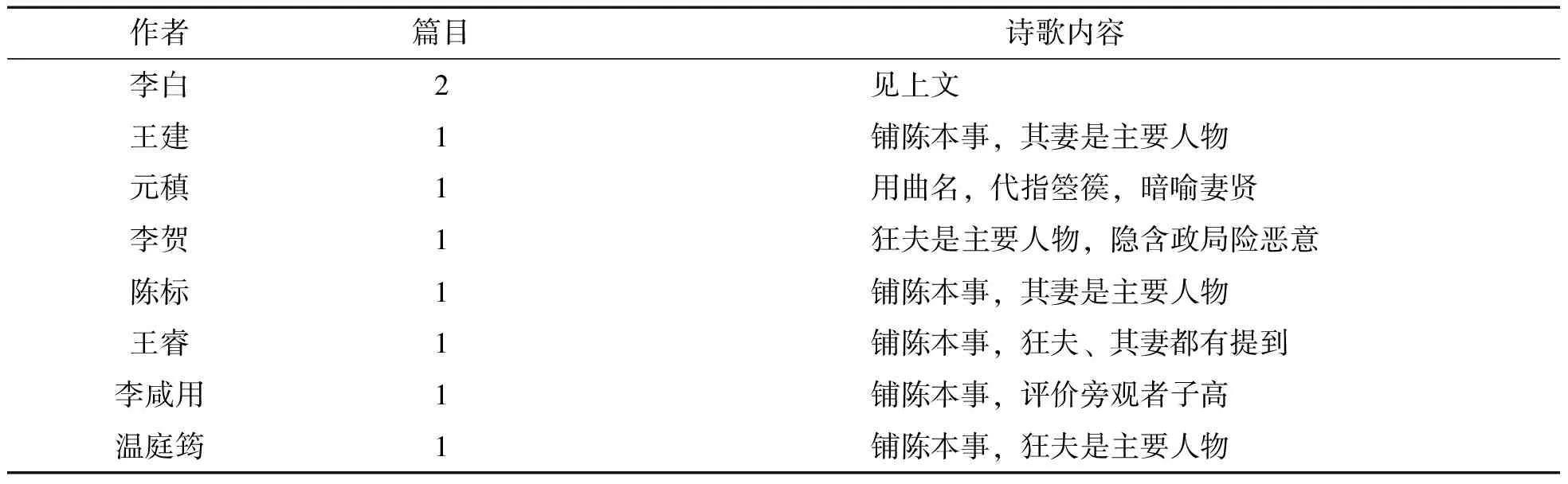

唐代以《公无渡河》为题的诗共有9首,见表1:

表1 唐代《公无渡河》诗题作者及诗歌内容

三、宋——嬗变的发展

“宋代以文治国,儒风高振,文人的地位大为提高,他们在文治社会中可以说是儒家政教观的承担者和守卫者。当时诗坛的巨擘,普遍重视诗教,重视现实事功,而非唯把诗歌看作文字游戏。”[13]有宋一朝以文立国,士子多饱读经史子集,文人气质明显,内忧外患的形势也迫使他们具有政治责任感。此阶段共有14首诗以《公无渡河》作为主题,基本均作于南宋或南北宋之交,政治倾向性更为明显,有政治象喻的占到总数的二分之一强,有8首之多(见表2)。

波涛汹涌何足畏,中原未复一身多。争知平地有风波,人心之险险于河。(《公无渡河》徐集孙)[14]40328

公无渡河,公无渡河,君不见吴儿秋悲《小海唱》,湘女夜怨招魂歌。抱石沉清流,弄酒奔素娥。忠血醉蛟蜃,义肉饱鼋鼍。暗中水弩贯七札,鱼龙百怪垂涎津,吻牙相磨。公无渡河,公无渡河,平地犹恐生风波。(《公无渡河》唐庚)[15]

公无渡河公自苦,人心险过山嵯峨,豺狼当路君奈何。劝君收泪且勿歌,世间平地多风波。(《公无渡河》周紫芝)[16]

喻龟且曳尾,劝公无渡河。一朝失脚去,宁得此婆娑。(《秋怀十首微云淡河汉疎雨滴梧桐为韵其四》杨冠卿)[14]29616

屈平沈湘不足慕,公无渡河兮公苦渡。行搔短发提壶浆,玉白兰芳不相顾。惊波不在黤黮间,顔色错漠生风烟。其下无底旁无边,何用将身自弃捐。(《公无渡河》李龏)[14]37454

平地往往犹风波,况此弥漫秋水多。(《公无渡河》黄简)[14]33763

黄河浩浩不可航,腰壶欲渡何其狂。妪挽翁衣愿无渡,忠爱深言反逢怒。河流滔滔翁溺死,老妪搏膺泪如雨。行人劝妪莫痛伤,痛伤之极能断肠。古来愎谏多不祥,鸱夷浮江吴国灭,老臣疽背覇王歇。(《公无渡河》王炎)[14]29688

君不见猿啼苍梧烟,风捲潇湘水。双蛾无处挽重瞳,粉篁点点凝春泪。又不见鹤饮瑶池月,露泣龟台花。百官极目望八骏,青鸟寥寥空暮霞。呜呼,不自爱惜甘蹈死,亦不闻乎千金子。公无渡河要渡河,公要渡河争奈何。(《公无渡河》白玉蟾)[14]37496

用“平地风波”“人心之险”来形容河流,以伍员、屈原作比狂夫,称其忠义,以伍子胥、范增作比其妻,言其忠爱。这一诗题的嬗变已经逐步形成了固定模式,并被广泛认同和沿用。“争如平地有风波,人心之险险于河”,“平地犹恐生风波”,“人心险过山嵯峨”,“世间平地多风波”,“平地往往犹风波,况此弥漫秋水多”,表现了政局的风云莫测和官场的互相倾轧,以及诗人对此深深地担心和忧虑。这和贯穿宋代始终的党争无疑有着密不可分的联系,“两宋党争往往由政见歧异演变成互相倾轧、无情打击的党祸”,“党争的波流无定,决定了众多诗人们宦海沉浮,穷通不定”,这些都会影响到诗人们的创作心态。[17]士人既有忧患意识和中兴志向,又深感政局险恶,害怕成为政治斗争的牺牲品,反映在诗歌中,即是在河边矛盾不决的心理和是否要有所作为的犹豫挣扎。把执意渡河的狂夫同屈平、伍员相提并论,用以说明义无反顾、苦涉宦海的凶险。作为流传甚广的忠臣义士形象,二人正道直行、忠心事主,无疑给狂夫的行为带来了积极的意义,最终却一个抱石沉江,一个见戮投海,可见世道黑暗,空怀一腔报国热忱在庙堂之上极有可能难以自全。其妻在王炎的《公无渡河》中成为了一个忠言直谏、一心为国的老臣形象,然而还是逃不过进言不被采纳,最终国破身亡的结局。政治上的风波打击了他们的从政热情,深刻地影响了士人心态。

自杜甫沉郁顿挫的风格开宋诗风气,受到其深沉郁积的感情回环起伏而曲折出之的影响,思力安排和理性审视一直延续成为宋诗的重要特质。对于《公无渡河》的故事,宋代诗人更多的是用理性的态度去看待和衡量,报国之志一饭不忘,却无奈个人之力甚微而难以实现理想抱负,加之对政局动荡不安的忧虑,形成了深沉郁积忧君念国的思想情怀。

这一时期的部分诗歌仍用本意,但呈现出和唐时同题诗歌完全不同的面貌。

河伯娶妇蛟龙宅,公无白璧献河伯,恐公身为泣珠客。公无渡河公不然,忧公老命沈黄泉。公沈黄泉,公勿怨天。(《公无渡河》宋无)[14]44742

老翁被发鬓如丝,临流欲渡将何之。妪止翁留翁勿渡,翁不妪从舍之去。中流凭一壶,意谓千金俱。一壶势莫支,千金沦其躯。(《公无渡河》杨冠卿)[14]29632

公乎渡河不可航,年既老,智则童。临流径渡何伥伥,夫岂有急须自亡。(《公无渡河》孙嵩)[18]

较之唐代的气盛才高、自信豪健,着力表现浩浩洋洋的情感以及烘托骇人悲壮的气氛,宋代多揆情度理,以一种冷静客观、克制约束的态度对一切条分缕析,使人感受到娓娓道来的平和和静水流深的理智。宋诗较唐诗而言,冷却了青春的激情,代之以中年的内敛,诗风更加沉稳,由绚烂之极,归于平淡。《宋代文学思想史》中有:“(宋代)文人创作也以清冷古朴为尚,贵意态隽永而屏除雕琢藻饰,形成一种追求平淡清远的文学思想倾向。”别具风度,呈现出理趣和老境美[19]。

表2 宋代《公无渡河》诗题作者及诗歌主题

注:未标篇名者诗题皆为《公无渡河》。

《公无渡河》故事原型即有为了坚守的目标和信念不惜殒身的潜在含义可以阐发,自唐李白始,诗人赋予这一故事以政治象喻,用渡河作比出仕为政以实现志向,用河流作比政局波诡云谲,借此传达徘徊于仕与隐之间的矛盾心理。原本的乐府古题,成了文人藉以一吐襟怀的文化典型,借他人酒杯浇自己块垒,想要有所作为又忧虑前路凶险,意图远离庙堂又心存不甘,出入进退之间的曲折延宕成为诗歌的情感来源。到了宋代,特别是北宋灭亡之后,因为社会环境和文化氛围的原因,同时也受到党争和宋诗特质的影响,《公无渡河》的政治倾向性愈为明显。积贫积弱内忧外患的形势,文化素养以及学识修为的提高,都是当时士人关心国事意欲有为的时代背景,导致《公无渡河》诗题嬗变在延续前代的基础上,呈现出冷静理性、深沉克制、平淡清远的独特面貌。从诗题的嬗变中,我们可以看到乐府古题在被文人接纳和叙写后趋于政治化和文人化的流变过程及表现形式。

注 释:

①《庄子·内篇·逍遥游》中有:“惠子谓庄子曰:‘魏王贻我大瓠之种,我树之成而实五石,以盛水浆,其坚不能自举也;剖之以为瓢,则瓠落无所容。非不呺然大也,吾为其无用而掊之。’”庄子责备他“拙于用大”,认为“今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮于江湖”。可见,当时是存在以大瓠渡河的情况的。瓠,即为葫芦,又有“瓠壶”之称。语云:“中流渡河,一瓠千金。”