PDCA循环在医院再生医疗器械消毒灭菌与质量监测中的临床效果观察

2020-03-19张韶

张 韶

(海城市中心医院循环内科,辽宁 海城 114200)

再生医疗器械指的是经回收、清洗、灭菌、包装后可重复使用的器械,如持针钳、止血钳等,再生医疗器械沾染了患者血液、分泌物,若消毒灭菌不达标,将造成交叉感染,甚至患者感染死亡。PDCA循环是完成一个循环后,将未解决的问题纳入下一个循环,呈阶梯式上升往复循环的程序,其作为一种有效的质量管理工具,已经广泛应用到医疗器械管理过程[1]。本文鉴于观察PDCA循环在医院再生医疗器械消毒灭菌与质量监测中的临床效果。

1 资料与方法

1.1 基本资料:我院消毒供应200件再生医疗器械及15名工作人员为观察对象,2018年7月至2019年7月期间实施PDCA循环,2017年6月至2018年6月期间未实施。

1.2 PDCA循环方法:①计划:依照《医院消毒供应中心管理规范》[2]全面调查,发现消毒供应中心灭菌与质量监测问题所在并进行汇总,分析其原因,制定目标,组织工作人员培训,实施岗位责任制,完善工作制度,优化工作流程,建立质量控制体系。②目标实施:a.工作人员系统化培训,培训内容包含业务理论知识、仪器设备操作技能等,邀请厂家技术人员来院就设备操作方面进行指导,定期对工作人员进行考核,考核成绩与绩效相关联;b.及时清点、预处理再生医疗器械,减少使用后放置时间;c.设定网络信息化管理系统,实时监测、记录各环节设备运行流程。③检查:a.消毒供应中心自查,质控员严格按照质控文件开展自查工作;b.部门质控,不定期检查消毒供应中心工作质量,检查感染质控实施情况,随机抽检设备控制、暴露控制、包裹控制等环节监控指标。④每周一召开会议,讨论本周存在的问题、整改措施及下周工作重点,月底召开质量控制会议,从工作流程和制度中找出问题,提出改进建议,以便进入下一个循环[3]。

1.3 观察指标:①再生医疗器械消毒灭菌情况,器械回收合格率、清洗合格率、包装合格率、消毒灭菌合格率。②风险事件发生比率,指示剂漏放、记录不及时、湿包事件、器械丢失。③各科室对消毒供应中心满意度,采用我院自制调查表调查,评价内容包含清洗和消毒质量、医疗器械管理、包装质量、环境管理,各项评分范围0~100分。

1.4 数据统计分析:采用SPSS20.0软件进行统计分析,率的比较采用χ2检验,符合正态分布的计量资料,用(±s)表示,独立样本采用t检验,多组比较采用单因素方差分析,P<0.05,有统计学意义。

2 实验结果

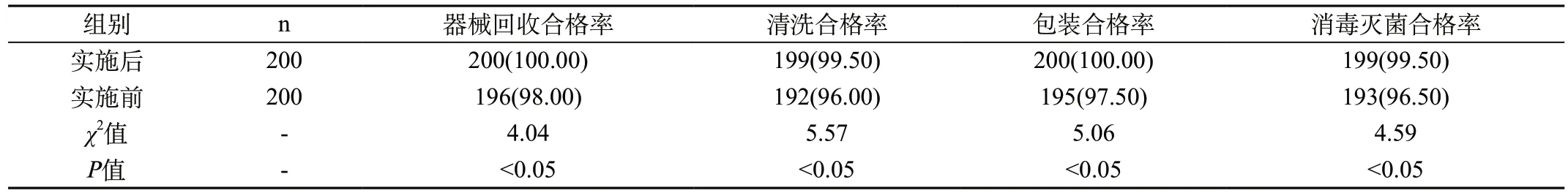

2.1 再生医疗器械消毒灭菌情况对比:PDCA循环实施后,器械回收合格率、清洗合格率、包装合格率、消毒灭菌合格率分别为100.00%、99.50%、100.00%、99.50%,均高于实施前的98.00%、96.00%、97.50%、96.50%,有统计学意义(P<0.05)。见表1。

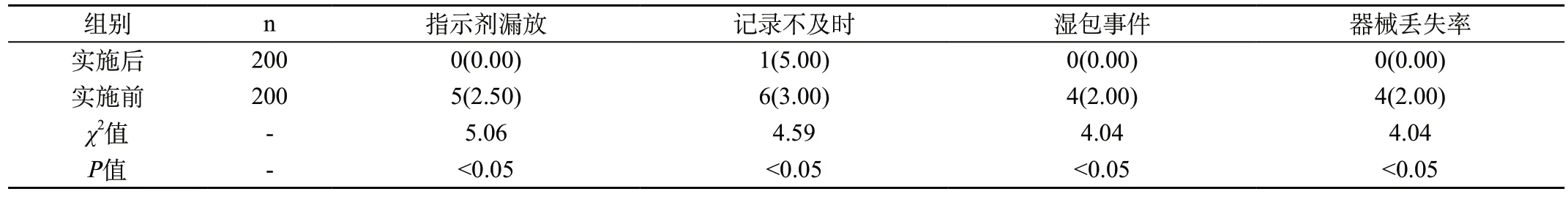

2.2 风险事件发生比率对比:PDCA循环实施后,指示剂漏放、记录不及时、湿包事件、器械丢失率分别为0.00%、5.00%、0.00%、0.00%,均低于实施前的2.50%、3.00%、2.00%、2.00%,有统计学意义(P<0.05)。见表2。

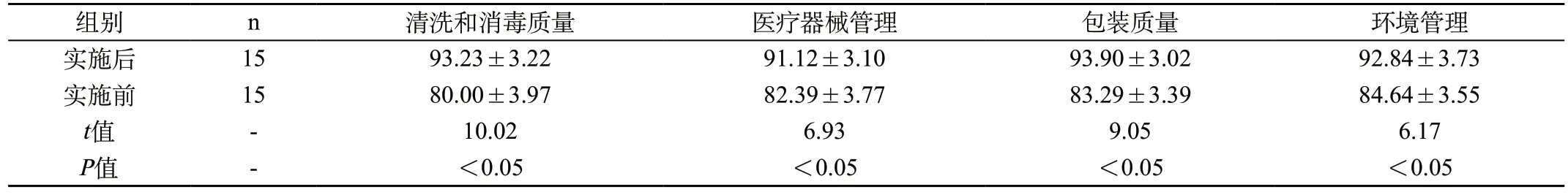

2.3 各科室对消毒供应中心满意度对比:PDCA循环实施后,各科室对消毒供应中心清洗和消毒质量、医疗器械管理、包装质量、环境管理满意度评分较实施前显著提高,有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3 讨 论

再生医疗器械使用后沾染了患者血液、体液,导致含有大量细菌、微生物,增加清洗、消毒难度,如灭菌不合格,将直接影响患者生命安全,引发医疗纠纷。PDCA 循环基于不断循环往复,是一种用于制定计划、分布实施、处理总结的管理方法,具备程序化、科学化、标准化等优势[4]。本文数据统计结果示,PDCA循环实施后,器械回收合格率、清洗合格率、包装合格率、消毒灭菌合格率高于实施前,指示剂漏放、记录不及时、湿包事件、器械丢失率低于实施前(P<0.05)。各科室对消毒供应中心满意度评分较实施前显著提高(P<0.05)。分析其原因,PDCA循环过程中,质检人员及时对消毒灭菌情况进行监督检查,发现问题及时解决,使消毒灭菌质量更加可靠,有效提高消毒灭菌合格率,系统化培训及考核制度的实施有效提高了工作人员职业素质,形成良性循环,促使消毒灭菌流程更加规范[5]。

表1 再生医疗器械消毒灭菌情况对比[n(%)]

表2 风险事件发生比率对比[n(%)]

表3 各科室对消毒供应中心满意度对比(分,±s)

表3 各科室对消毒供应中心满意度对比(分,±s)

综上所述,PDCA循环应用到医院消毒供应室,可有效提高再生医疗器械消毒灭菌与质量监测效果。