火补舍日:一位彝族五老的时代记忆

2020-03-18

文/本刊记者莫尔佳

“1935年5月,中国工农红军第一方面军第九军团路过这里。军队驻扎期间,因一名小战士违纪放枪,引发了红军与当地土司武装之间接连三次的误会和摩擦。”冬日寒风凛冽,但火补舍日依然兴致高昂,他抬起手臂,指着身后的巨石——石壁上用汉彝英三语刻有火红的“红军石”字样。“当时,红军就在这块巨石周边露宿,在危急关头,红军依然耐心宣传党的民族政策和革命道理,终以仁义、威武之师的形象赢得了彝民的谅解、信赖和欢迎,谱写了民族团结、军民团结新篇章。”

今年74岁的火补舍日,是凉山州普格县的五老志愿者。14年前,他自费在普格县五道箐乡采洛洛博村当年红军扎营过的巨石周边,修建了一个爱国主义教育基地。“普格是一块被火把烧红的土地,也是一个遍染红色文化的彝族聚居地。作为普格人,我们应该牢记并传承红军的光荣传统。”火补舍日说。

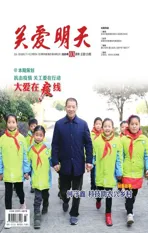

彝族五老火补舍日在红军石前为普格县的青少年讲述红军故事

走出彝村的村小老师“我就把饭碗端稳啰”

1946年,火补舍日出生在普格县东边的一个小山村。1950年2月普格解放,解放军进驻县里时,他刚开始记事。“好多东西都是就是听村里的成年人聊,”火补舍日用带着彝音的四川话笑道,“但那时候的彝族群众对共产党一点都不了解。因为那时候都说‘朱毛、朱毛’,我们一开始甚至不晓得毛泽东主席和朱德元帅是两个人!”他回忆说,幼小的自己听老辈子们说有个叫朱毛的人,厉害得很哦,便对这位“朱毛”很神往。后来,山里的彝族群众和小火补舍日终于弄明白“朱毛”是两个人。但从那时起,幼小的他就开始崇拜解放军。

不久,火补舍日到了该入学的年纪。当时,新中国在乡里建的第一所学校就在他们村。那时候的彝民观念保守,火补舍日的母亲不想送他去学校念书,“她说就我一个儿子,我要是读了书呀,就会抛下她走了。”回忆起这茬,火补舍日禁不住笑,“但我父亲很支持我读书,所以后来好歹还是去了。”

读到小学四年级时,适逢三年困难时期。因为学校停学,十几岁的火补舍日便回到村里的生产队,当了一名计数员。“我那时候年纪小,半个劳力都算不上,每天就赚三个工分。”这样干了四五年后,凉山州在全州公开招聘村小老师。“就让每个人写篇文章。”火补舍日说,自己抱着试一试的心情去县里考试,没想到,县里招12人,自己考了第三名。经过数月培训后,他便回乡做了一名村小老师。

“实话说,当时教书,我始终有点心虚。”火补舍日摸了摸下巴上的山羊胡,“因为我没有中学毕业的文凭。”他说,“后来我就想,只要把娃娃们的成绩搞好,这样在上级部门来督查时,至少工作干得漂亮呀。”于是,火补舍日在接下来的几年里加倍努力,一方面努力提高自己的知识水平,另一方面严格要求自己所带的学生。后来,火补舍日所教三个班的学生,在普格县拿了第一。“那时候县里好多地方喊我去介绍经验呢,”火补舍日说,“我就把饭碗给端稳啰。”

因为出色的教学水平,火补舍日得以被“重点培养”,这个村小老师,逐步走上了更广阔的天地……几十年时光倏忽而过,2001年,火补舍日从普格县政协副主席的岗位上退休。

“土八路”与“红军石”“这是留给后人的一笔财富”

在成长过程中,火补舍日亲身感受了家乡在中国共产党领导下发生的翻天覆地的变化,对党和人民军队产生了深厚的感情。他尤其热衷红军文化,早在1984年,便开始研究红军文化,自称“土八路”。退休后,闲下来的火补舍日便寻思着做点“有意义的事”。

打小,火补舍日便听说过当年红军长征经过普格时发生的故事和这块红军曾驻扎在旁的巨石。2006年夏天,他拿出了自己的全部积蓄,又向银行贷款和朋友借钱,征用了巨石周边30亩河滩地,雇人在此修起无名红军烈士墓,并在巨石上刻下“红军石”字样。因处于螺髻山风景区下,火补舍日将其命名为“螺髻山红军石”。他还和村民一道,将巨石前的小园子进行平整,砌上石头围墙,方便当地民众、中小学生和游客参观。“前前后后一共花了60多万吧。”火补舍日说,至今,自己仍有债务还没还清。“欠得多哦,修这个,”他咧开嘴笑了笑,“不过我相信我能还清的。”

如今,这里已成普格县重点文物保护单位和爱国主义教育基地。每年,火补舍日都会在特殊节庆日的时候,在此给当地民众和中小学生讲述80多年前发生在这里的红军与彝民的故事和这些年发生在普格的巨大变化。“我逐年老了,时间也不多了,只是希望在有生之年,能为家乡、为后代做一些事,能做一点算一点。”站在“红军石”边上,火补舍日显得格外自豪:“这就是留给后人的一笔珍贵财富,我希望,红军的精神在这里传承。”

这名年过古稀的彝族老人,坚定不移地走在让后来人“铭记光辉历史、传承红色基因”的道路上,用热血和余晖,吟唱着一曲深沉隽永的革命赞歌。

悠悠七十载彝乡大不同

“虽然我们这里现在比起内地和沿海地区仍有较大差距,但这些年来自身的变化进步也是方方面面都有。”谈及自己这些年来感受到的家乡变化,火补舍日打开了话匣子。“太多的不同,是以前的我想都不敢想的哟。”

火补舍日说,自己的家乡这么多年来,有了太多的“从无到有”。“学校、公路、家用电器……可真的是说不完。”他还记得普格县刚通公路不久时发生在乡里的一件趣事。“当时呀,几名彝族妇女在公路边割麦子,看到一辆车开过来停下了。”火补舍日伸手比划,“解放牌的大货车,拉了一车货。”他嘿嘿笑,“她们就跑去看,然后就评价说,这畜牲好大个,肋骨这么粗,脚怎么是圆的?”说到这,火补舍日又摸起自己的胡须来,“后来驾驶员下来,把她们给吓了好大一跳。”

另一个“点灯”的故事也令火补舍日记忆犹新。解放后不久,不少彝族的地主、土司对新中国有疑虑,“占山为王”。于是,政府便组织这些在地方上有影响力的地主、土司、群众到内陆城市参观。有一个土司,在城里看到灯泡亮着,便把烟斗对准想点烟,结果点来点去点不燃。“他就纳闷了。”火补舍日说,后来,有工作人员专门来向他解释什么是电灯,还告诉他,电不能碰,但它可以带动生产力。“那件事对这土司很有影响,他回来后啥都没说,就把自己的奴隶解放了,还劝说自己的朋友接受社会主义改造呢!”火补舍日笑道,“以前说凉山是不毛之地,现在科技发达了,很多资源都有用了,现在,风电、水电、光电三电并行。这些变化哟,真是说都说不完。”