微塑料(MPs)与氟苯尼考复合暴露对普通小球藻的毒性效应研究

2020-03-17高明宇许晓路张德勇

高明宇 许晓路 张德勇

【摘 要】对普通小球藻分别进行微塑料、氟苯尼考单独染毒及联合染毒96h,结果显示藻类的增殖收到抑制,96h-EC50值分别为95.58 mg/L和22.82mg/L。染毒组藻类的叶绿素a含量降低、POD酶活力降低、MDA含量升高。联合染毒实验则进一步显示,微塑料与氟苯尼考复合暴露时,具有一定程度的拮抗效应,其毒性效应稍低于单独染毒的毒性之和。

【关键词】微塑料,氟苯尼考,普通小球藻,淡水绿藻

微塑料(Microplastics,MPs)指直径小于5毫米的塑料碎片和颗粒,是水体中的新型污染物。预计到2025年全球塑料的产量将达到330亿吨,其环境污染问题日趋严重[1]。其中相当大比例的塑料,在经历了一系列化学、物理的反应和联合作用,就变成体积更小,危害更大,处理难度也更大的MPs。由于MPs颗粒很小,于是很容易被水生生物误食而摄入体内,对其肠道或组织等造成损伤并影响其生长。MPs可沿食物链传递,并对许多生物的生长、繁殖、免疫等产生不良影响。MPs还可渗透磷脂双分子层,影响细胞物质转运。PS-NH2能破坏细胞膜结构[2 3],导致血细胞吞噬活性异常,还会改变细胞形态甚至导致细胞死亡[4]。

藻类是水生生态系统中的初级生产者,处于食物链的底端同时容易受污染物的影响,其生物量直接决定了食物链上游各级生物的维系,对生态系统至关重要。MPs对藻类的毒性可为抑制细胞生长、降低叶绿素含量、引起细胞氧化损伤等,且毒性大小与微塑料的种类、大小、浓度等有关[5-6]。氟苯尼考作为良好的抗菌药物,在养殖业中大量使用,并被排放到水体环境中,由于其半衰期長,因此可在水体中存在较长时间,是一种广受关注的污染物。虽然这两种污染物对藻类的单独的毒性效应已有不少研究,但是关于二者复合暴露时的复合效应却尚且罕有研究。实际上,单独染毒不能反映实际情况,在实际环境中总是许多污染物共同存在时,会彼此影响,使得总体毒性的呈现十分复杂。因此,有必要进行复合毒性的研究,以深入了解环境污染物在实际情况中的复杂效应。对评价污染物对水体环境的危害具有重要的意义。

1、材料与方法

1.1 藻类培养及染毒方案

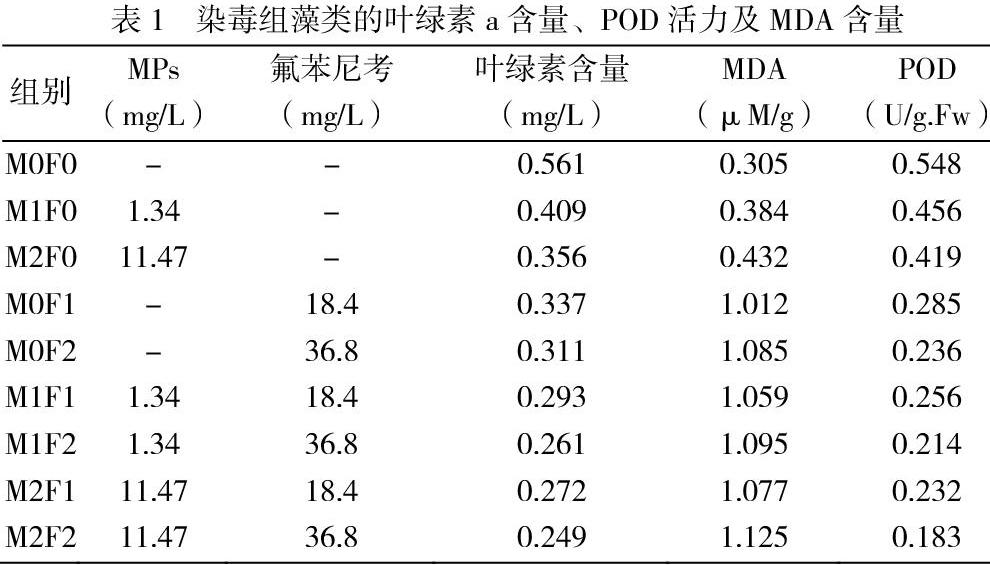

微塑料采用聚乙烯(PE)粉末;普通小球藻(Chlorella vulgaris)购自中科院水生生物所;“水生4号”培养基由所在实验室配制;藻类培养条件为25℃、12h/12h光暗循环。单独及联合染毒的剂量方案见表1。藻类染毒后继续培养96h并分析各指标。

1.2 藻类生物量的分析

首先对藻液进行全波长扫描,找出特征吸收峰。然后分别利用吸光度法与显微镜计数法建立藻浓度与吸光度值之间的回归方程。以吸光度作为分析藻类生物量的方法用于各指标分析。

1.3 藻类的生长抑制效应分析及96h-EC50值计算

基于A690值绘制生长曲线,建立抑制率P和浓度的自然对数LnC的线性回归关系,求解抑制率为50%的浓度值即EC50值。抑制率P(%)=(对照组A690-处理组A690)/对照组A690。

1.4 叶绿素含量测定

藻液用高速离心法提取,加1.5mL乙醇和少许石英砂研磨,转入离心管定容到10mL,于4℃黑暗提取12h;4000rpm离心10min;上清于比色管中用90%乙醇定容10mL。于比色皿中,测吸光值。叶绿素a浓度(mg/L)=(11.64A633+2.16A645+0.10A630)V1/1000V2。式中V1为提取液定容体积(mL);V2为滤液体积(L)。

1.5 POD活性测定

藻细胞破壁后,上清充分转入25mL容量瓶定容。取比色皿加入反应混合液3 mL和酶液1 mL。立即开启秒表记录A470,每隔1min读数1次,共5min。U=(A470×0. 01×W ×t)×样品稀释倍数。

1.6 丙二醛(MDA)活性测定

藻液离心后加10%TCA研磨,匀浆液12000rpm离心10min。取2mL上清于试管,加入0.6%硫代巴比妥酸2mL,沸水浴10min。4500rpm离心10min,取上清测吸光度。MDA浓度=6.45(A532-A600)-0.56×A450。

2、结果

2.1 藻类增殖分析及96h-EC50值计算

基于建立的吸光度法分析藻类增殖规律,经计算,微塑料、氟苯尼考对淡水绿藻的抑制率P(%)和浓度的自然对数(LnC)的线性回归方程分别为:y=0.0633x+0.2111,R2=0.949;y=-0.4574x+19305,R2=0.9616。其96h-EC50值分别为95.58 mg/L和22.82mg/L。

2.2 叶绿素含量

如表1所示,单独染毒MPs、氟苯尼考均引起叶绿素含量下降,MPs低剂量、高剂量组降幅分别为27.1%和36.5%;氟苯尼考组则分别为39.9%和44.6%。4个联合染毒组的抑制率均低于相应的单独染毒组直接相加,故联合染毒表现出拮抗效应。

2.3 POD的活性

如表1所示,单独染毒MPs、氟苯尼考均引起POD活力下降,MPs低剂量、高剂量组降幅分别为16.7%和23.5%;氟苯尼考组则分别为48.0%和56.9%。4个联合染毒组的降幅亦均低于直接单独组的加和值,呈现拮抗效应。

2.4 MDA含量

如表1所示,单独染毒MPs、氟苯尼考均引起MDA值升高,MPs低剂量、高剂量组升高率分别为0.25倍和0.41倍;氟苯尼考组则分别为2.3倍和2.6倍。4个联合染毒组的抑制率均低于相应的单独染毒组直接相加,故联合染毒表现出拮抗作用。

3、结论

现在微塑料已经成为了全球性的问题,最近人们在珠穆拉玛峰上检测到了微塑料的存在,这也意味着人类在最深处马里亚纳海峡以及地球最高峰上都发现了微塑料的踪迹,微塑料已成为不可忽视的问题。在2018年的欧洲胃肠病学会议上,维也纳的学者首次报告在人体排泄物中检测到了多达9种MPs,其直径在50-500 ?m之间,每10克的粪便中就含有20个MPs微粒。微塑料是一种造成污染的主要载体,代表着其不仅具有直接毒性,还可以于其他污染物结合,扩大污染范围,他们之间的复合毒性效应也亟待深入研究。本实验中也证实微塑料自身毒性有限,毒性效应不大,但与氟苯尼考联合染毒时产生一定的协同作用,增强了氟苯尼考对于叶绿素、MDA含量、POD等指标的毒性。

本实验初步证明了MPs与氟苯尼考单独染毒均会影响藻类的增殖和生理指标;复合染毒时,叶绿素、MDA含量、POD活力等指标表现出的毒性效应多数弱于单独染毒直接相加的总合,故可认为符合染毒具有一定的拮抗效应。拮抗效应的机制可能与微塑料具有一定的吸附效应有关。

本研究初步证实了MPs对于藻类有着毒性效应,多种污染物同时作用于藻类时,其呈现的现象是比较复杂的。MPs的毒性机制可以破坏藻类光合作用、抗氧化能力等,但是还有许多内容有待进一步的研究。

参考文献:

[1]杨杰,李连祯,周倩,李瑞杰,涂晨,骆永明.土壤环境中微塑料污染:来源、过程及风险[J/OL].土壤学报:1-18[2020-11-24].

[2]Lnnstedt OM,Eklv P. Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology[J]. Science. 2016,352(6290):1213-1216.

[3]Avio CG,Gorbi S,Milan M,et al. Pollutants bioavailability and toxicological risk from microplastics to marine mussels[J]. Environmental Pollution. 2015,198:211-222.

[4]Collard F,Gilbert B,Compère P,et al. Microplastics in livers of European anchovies(Engraulis encrasicolus,L.)[J]. Environmental Pollution. 2017,229:1000-1005.

[5]Zhang C,Chen XH,Wang JT,et al. Toxic effects of microplastic on marine microalgae Skeletonema costatum:Interactions between microplastic and algae [J]. Environmental Pollution,2017,220:1282-1288

[6]Sjollema SB,Redonda-HasseleRP,Leslie HA,et al. Do plastic particles affect microalgal photosynthesis and growth [J]. Aquatic Toxicology,2016,170:259-261

[7]Mao YF,Ai HN,Chen Y,et al. Phytoplankton response to polystyrene microplastics:perspective from an entire growth period[J]. Chemosphere,2018,208:59-68

作者簡介:

高明宇,1998.10.8,男,汉,浙江杭州,工作单位:浙江树人大学在读大学生,研究方向:环境工程。

许晓路,1966.4,男,汉,浙江金华,硕士,教授,研究方向:生态毒理。

张德勇,1978.4,男,汉,山东聊城,博士,教授,研究方向:生物工程。

致谢:本课题受浙江树人大学“卓越工程师”项目(JZJ0517301)资助。

(作者单位:浙江树人大学生物与环境工程学院)