巴黎是一席流动的盛宴

2020-03-17玛瑞儿·海明威鲍里斯·维多夫斯基

玛瑞儿·海明威 鲍里斯·维多夫斯基

2019年是美国著名作家欧内斯特·海明威诞辰120周年。译林出版社近日推出了《生活,在别处:海明威影像集》一书,由海明威的孙女瑞儿·海明威执笔,独家披露了祖父一些鲜为外人所知的人生经历与写作历程,并配有三百余幅珍贵的照片。

从1921年到1925年,欧内斯特在巴黎仅生活了短短五年;然而,这段生活却留下难以磨灭的风景,它既代表了欢乐,也象征着坠落与失望。1921年12月20日,欧内斯特在妻子哈德莱的陪伴下抵达巴黎。一年以前,他为烦恼与生计所累,辗转于橡树园、芝加哥与加拿大之间,在加拿大,他开始为《多伦多星报》撰稿。他有几个短篇小说也出自这一时期,比如以西西里(他在米兰手术后曾去过那里)为背景的《雇佣兵》《潜流》,以及《十字路口:文选》。所有的这些短篇都被所投杂志退了稿;欧内斯特感到困惑。

欧内斯特刚过完二十一岁生日,母亲就催促他以及和他一起从战场回来的朋友特德·伯明巴克搬离他们的夏季居所温德米尔,当时一切尚未安排妥当。与此同时,母亲还给他写信,嘱咐他走出青春期,信中写道:“世界需要男人,需要身心同样强壮有力的男子汉。要能令他们的母亲欣赏,而非为生下他们而遮遮掩掩、羞愧难当。”她以特有的清教徒口吻,将自己的母爱比作银行,最后干巴巴地总结说,她儿子的账户已经“透支”了。

母亲命令他不许重回温德米尔,于是,欧内斯特与朋友们就像鲁滨孙一般,在大自然中一起捕鱼、生活,一起围着火堆高声读诗、梦想着远东。然而,这些浪漫的梦想背后所隐藏的,一方面是母亲的态度对其造成的伤害,另一方面则是他因为茫然失措(他甚至打算回到堪萨斯城)又无家可归而产生的满满的失落感。但是1920年的夏季租约(summers lease)与往常一样短暂。是时候做出决定了。他原本想和朋友去南方,但最终还是决定往北走:去芝加哥。1920年底,他在那里认识了一个红棕色头发的年轻女孩,名叫哈德萊·理查逊。短暂的追求之后,他们于1921年9月3日在瓦隆湾的卫斯理公会小教堂里结了婚,地点离橡树园不远。双方家人都来到了现场,欧内斯特的家人大概非常高兴看到他走了一条“男子汉”该走的路。后来,海明威夫妇在温德米尔度完蜜月后便回到了芝加哥,从芝加哥到多伦多,他们的生活一直很拮据(主要依靠哈德莱的年息)。他们开始讨论前往欧洲的旅行。

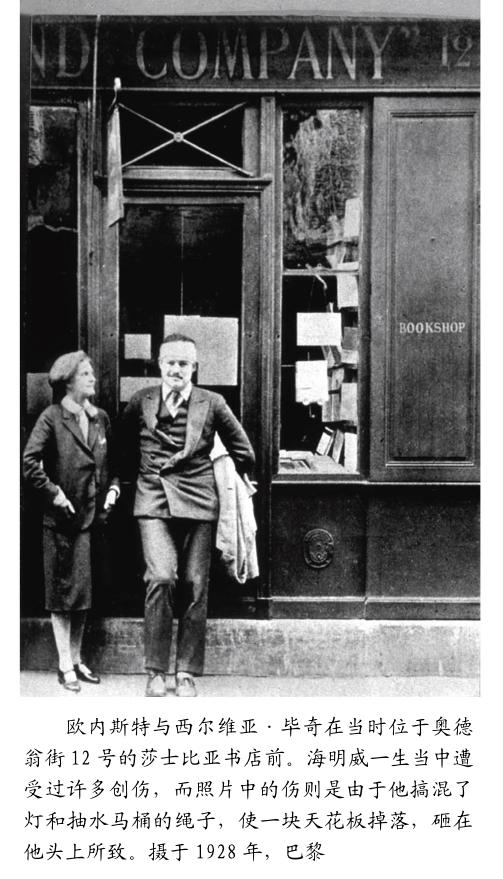

一次晚餐中,美国小说家舍伍德·安德森对想要成为作家的欧内斯特解释说,没有比巴黎更适合学习写作的地方了。另外他还强调,由于汇率的关系,一个美国人在巴黎能比在美洲生活得更好。安德森主动提出要为这个年轻人写介绍信,并以他散文中那种别具一格的生动语调,向欧内斯特描述了他在那个梦幻的巴黎所能遇见的各种奇人。他的联系人是国际商会的特派员,一个叫刘易斯·加朗迪埃尔的人,但欧内斯特尤其应该见识的,是处于现代主义中心的整个巴黎艺术界。同样不应该错过的还有一家名字滑稽的书店,由一位名叫西尔维亚·毕奇的人经营的“莎士比亚书店”(Shakespeare & Company);安德森还向欧内斯特介绍了一些他确信将来会大有前途的作家:一个名叫詹姆斯·乔伊斯的古怪的爱尔兰作家,还有一个名叫埃兹拉·庞德的爱达荷州人,他移居欧洲多年,在欧洲诗坛的名望开始得到认可。不可不提的还有格特鲁德·斯泰因,她是一位传奇女性, 与一位名不见经传的女性,爱丽丝·B.托克拉斯同居;尤其值得一提的是,她还是毕加索和众多同时代艺术家的密友。

11月末,一切准备就绪:欧内斯特成了《多伦多星报》驻巴黎的记者,夫妇俩订好船票,乘坐“莱奥波尔迪娜号”前往欧洲——“或许远离巴黎,我才能描绘巴黎,就像我在巴黎描写密歇根一样。”欧内斯特后来在《流动的盛宴》中写道。的确,他直到去了古巴才谈及法国的首都,但巴黎构成了他写作版图中最重要的一段。就像他之后对陪伴他度过生命中最后十年的同伴亚伦·霍奇纳所说的那样:“假如你有幸年轻时在巴黎生活过,那么,不管你在余生中去到哪里,巴黎都与你同在,因为巴黎是一席盛宴。”

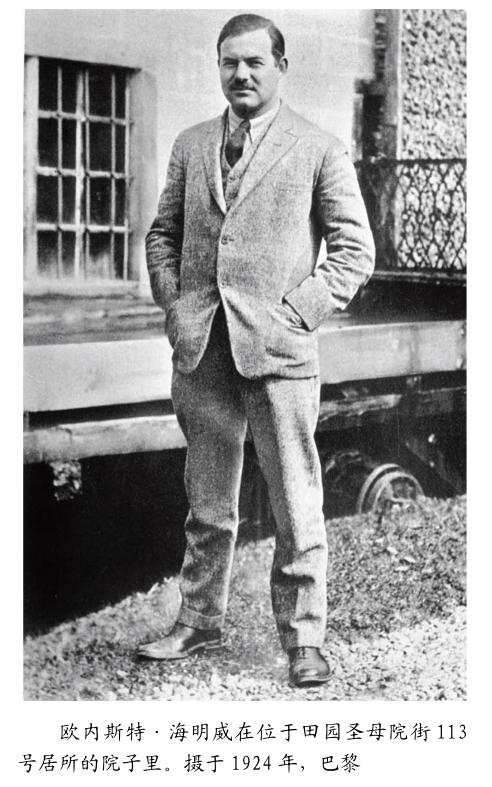

刚到法国,欧内斯特就着手描绘自己的巴黎地图。这座城市就像个蜂巢,方方面面都是崭新又刺激的。海明威夫妇的第一处居所是位于雅各布街的同名饭店,刘易斯·加朗迪埃尔在这里接待了他们。带着初见的兴奋,欧内斯特心血来潮地与刘易斯打了一场拳击赛, 还打碎了后者的眼镜。他的个性由此显现:他活跃得有些过头,招人喜欢,让人没法生他的气。后来,他又在威尼斯打碎了格瑞提皇宫的一扇窗户,开枪打穿了巴黎丽兹酒店的墙壁,但这些行为没有给他带来哪怕一句斥责。有些事情任何人做了都无法被原谅,可换做是欧内斯特,我们却几乎要感恩戴德,甚至因为他的这种出格,相关的人和地点似乎都沾了光。1月初,海明威夫妇搬到了勒穆瓦纳红衣主教路74号;他们在那里一直居住到1924年,那一年他们搬到了田园圣母院街113号。欧内斯特开始出入奥德翁街上的莎士比亚书店;因为两人都酷爱读书,哈德莱办了一张会员卡,好在那里借书。欧内斯特也开始探索巴黎的咖啡馆,在很长一段时间里,咖啡馆成了他写作的场所。

在那里,他不仅发现了许多新奇的饮料与食物,还写出了一些早期的成名作。牛奶咖啡、奶油甜面包、油煎土豆、烟熏香肠沙拉、油炸小鱼、葡萄牙牡蛎、烤小母鸡、芦笋、苹果派,他将所有这些品尝过的菜都写进了《流动的盛宴》。他从不忘提及菜的用料、酒的名称和饮料的商标。如是,一次在瑞士旅行时,他将罗讷河和南部的美味分别描绘成一条“蓝色的鳟鱼”和一瓶裹在《洛桑报》里的艾格勒酒。这些细节并非单纯为了营造地方色彩,而是缘于欧内斯特作品中出现的一种新风格。于欧内斯特而言,相较于那些含有超验意义的大词,街道名或者“圣詹姆斯朗姆酒”这样的酒名更有意义。简单平实的词汇令他的文字具有一种奇妙的特质,欧内斯特亦将之归结于他遇到了塞尚和莫奈的现代艺术,他见过他们二人的画作,两次是在闲逛时看到的,还有一次是在卢森堡公园,他感到:“这些画用一支笔和一块油画布,就成功地表现出了他一上午绞尽脑汁写出的东西。”在新的文化氛围中,欧内斯特掌握了一种后来成为其标志的叙事技巧。形容词与副词逐渐消失;句子更加简短有力、富有节奏。欧内斯特舍弃富于变化的典雅风格,选用近乎无休止的重复;舍弃源于拉丁语的词,选用盎格鲁-撒克逊的单音节词,从而使他的句子有如此特别的断奏。如果说光线(而非形状)是构成莫奈画作的元素,那么构成欧内斯特作品的元素则是地名、商标和细节,在他创造的美学中,这些元素就像是失而复得的宝贝。和塞尚一样,他试图“打碎高脚盘”,破除透视法,从而将物体平面化;亦如立体派画家很快关注到原始图案那样,他试图找寻语言最基本的构成元素。

哈德莱时常被独自留在他们那间供暖不足的居所里。欧内斯特描写密歇根时曾写道:“我每写完一个故事,都感觉自己像是被掏空了,但同时又感到既悲伤又快乐,就像做爱之后一样。”对于他来说,写作是一种占有行为,他将之与男性所理解的性爱联系在一起——以至于后来他的第三任妻子玛莎曾说,比起他生活中的女人,他对自己的书更感兴趣。写作将他带往别处,而每次写作的结束都如同一次小小的死亡。

欧内斯特来巴黎是为了写作。他的确从芝加哥带来了一部战争小说的片段,也构思了几个短篇小说,但巴黎改变了这一切。他阅读了俄国文学(屠格涅夫、托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基)、法国文学(司汤达、福楼拜、莫泊桑),以及来自英美国家的现代派作家,如詹姆斯·乔伊斯、托马斯·斯特尔那斯·艾略特和格特鲁德·斯泰因。“在巴黎,写作是个新游戏,大家都要遵守左岸的游戏规则。”夫妇俩的生活与写作之间有太多相似之处;这些相似之处构成了他们巴黎生活的故事情节。因此,当欧内斯特写下“饥饿是很好的锻炼”时,他既表现了夫妇二人食不果腹,又指明了正是这种饥饿促使这个年轻艺术家去创作,《流动的盛宴》(1964年初版时)以这样一句怀念的话结尾:“这就是我们年轻时的巴黎,那时我们很穷却很快乐。”然而,这种遭受工作重压、营养不良的艺术家形象也是经过了文学加工的。虽然海明威夫妇在巴黎的生活称不上大排场,但也没有这么糟糕,这尤其多亏了美元的汇率,1美元可以换将近12法郎。在欧内斯特为《多伦多星报》所写的前几篇快讯中,有一篇就是以此为主题的:1瓶酒60生丁,一顿早餐2.5法郎,到哪儿都一样,令这位特派记者惊叹不已。与众多在巴黎的美国人(爱德华·艾斯特林·肯明斯、多斯·珀索斯、威廉·福克纳以及其他许多人)不同,欧内斯特并没有一下子就被左岸的慵懒氛围所吸引。尽管杰克在《太阳照常升起》中说过,“(记者这一行)最根本的职业操守之一就在于永远要表现得像无所事事一样”,欧内斯特还是培养了自身勤恳的一面。在他发表于《多伦多星报》上的一篇名为《巴黎的美国波西米亚人》的文章中(注:波西米亚人,这里指放荡不羁的文人),他对这些“游手好闲的人”毫不留情,说他们是“纽约格林尼治村的渣滓,被大把抛撒在巴黎的大街上”。

写作的报酬让欧内斯特烦恼。哈德莱每年可以领3000美元左右的年息;而他的年收入加起来只有这笔年息的一半。欧内斯特大可一整年都投入个人写作而不为《多伦多星报》写一行字,也不会因此挨饿。不过他是个将写作与男性权威相关联的人,成长于一个无论在经济上还是心理上都由母亲格莱斯主宰的家庭。尽管他对此从未明言,但他在不同场合都曾指责是母亲将父亲推上了自杀之路;当他向母亲要求拿回属于自己的那份遗产时,母亲却回答说,她已经将那些钱花在了他的教育和旅行上了。令欧内斯特惊讶的是,她“什么都没说,却领着他去看了房子旁边新盖的用作音乐沙龙的豪华侧室”。所以说,欧内斯特所恪守的饥饿感和作家操守是有其来源的,它远不限于这对夫妇经济上的需求,而在于他害怕物质上的富裕会对他,或者至少是对他的才能造成致命影响。

虽然巴黎已经成为海明威夫妇的港湾,但他们没有一直待在那里。在搬到勒穆瓦纳红衣主教路的第二天,他们就开始了第一次旅行——前往瑞士蒙特勒市尚碧镇。这次旅途中的风景在他的生命中扮演了重要角色,而在其众多短篇小说以及长篇小说《永别了,武器》中,这些风景也占据着中心位置。夫妇俩很快又和欧内斯特的朋友们再次来到这里,和前一个世纪的浪漫旅行者一样,他们徒步朝意大利进发,越过了积雪尚存的大圣伯纳德山口。欧内斯特还去过几次奥地利和德国,尤其是特里贝格,他在那里钓过鳟鱼。他与哈德莱还游览了黑森林,在其中漫步良久,他从未掩饰过对德国人的厌恶之情,眼前的风景也令他失望,觉得不够原始,不够秀美;旅行的高潮是海明威夫妇的首次空中之旅,他们乘坐了一架摇摇晃晃的老式飞机,从勒布尔歇机场飞往斯特拉斯堡。之后,欧内斯特又兴致勃勃地重游了意大利。在科蒂纳丹佩佐,他再次见到了多洛米蒂山脉,1918年,他第一次见到了这座绵延起伏的山脉;在拉帕洛,他们拜访了初到巴黎那几个月结识的诗人埃兹拉·庞德。自1923年起,在他们常去拜访的格特鲁德·斯泰因的鼓动下,海明威夫妇终于开始了第一次西班牙之旅。日后,西班牙成了欧内斯特生命中的重要领地。

当时希土战争接近尾声,战争引发了大屠杀和人口大迁徙。欧内斯特前往君士坦丁堡短暂停留了三周,当他回来时,头上长满了虱子,以致不得不剃光头发,不过他还是带了许多礼物来哄哈德莱开心,因为她之前曾为他这次出行大动肝火。这次君士坦丁堡之行为他带来了400美元的收入;另外,埃兹拉·庞德还想邀请他加入一项宏伟的出版计划,名为《当代英语文学现状调查》。欧内斯特充满了斗志。他感到自己将要开始认真写作了。他计划写一本书,也写了一些片段和几个短篇小说。但所有这些都不得不暂且搁置,因为他在之前就已经决定要前往瑞士洛桑报道国际和平会议。这次会议的目的是结束希腊和土耳其两国的敌对关系,并确定两国之间的新疆界。将所有正在进行的计划安排妥当之后,欧内斯特于1922年11月21日抵达瑞士。在洛桑,他对谈判做了报道,并嘲笑了贝尼托·墨索里尼装腔作势的姿态,形容他拿着一本书故作镇定:只要走近观察,就会发现那是“一本(拿)反了的法英字典”。

会议结束后,歐内斯特让哈德莱(每当她“想旅游”时,欧内斯特都会邀她去相会)到瑞士住几天,一起去勒芒湖边的山坡上滑雪。为了让丈夫高兴,哈德莱把他所有的手稿包括复写纸全都装进行李箱带去了里昂火车站。接下来的情节扑朔迷离,与所有的创伤性事件如出一辙:在洛桑下车时,哈德莱惊慌失措,她泣不成声,不知该如何告诉欧内斯特她的箱子被偷了,他的全部手稿都丢了!欧内斯特不信,他立马跳上了第一班回巴黎的火车,叫来朋友与相识把公寓翻了个底朝天,但最终不得不面对现实:他第一阶段的所有作品再也找不回来了。此后,他一直拒绝谈论自己是如何度过那个灾难之夜的;第二天,他去拜访了格特鲁德·斯泰因和爱丽丝·B.托克拉斯,她们以一顿丰盛的午餐对他表示安慰。埃兹拉·庞德试图让他相信这次损失是件好事,但却徒劳无功,欧内斯特无法抑制地提起这件事给自己带来的伤害,也无法不把这件事看作一次背叛,尽管归根结底这只是一次命运的捉弄。

很长时间内,他一直邀朋友和他一起沉醉于冬季的体育运动。在利斯河畔的山坡上,在贾蒙山口,他从早到晚地滑雪、滑雪橇,希望能借此忘掉那件事。在优美的短篇小说《越野滑雪》中,欧内斯特曾提及这段时期,提到他必须学着找到的新的平衡。这個有关滑雪的短篇小说探讨了责任与自由之间的权衡之道。在1923年1月哈德莱怀孕之后,欧内斯特更加深刻地感受到了这一权衡之道的必要性。

自1922年起,格特鲁德·斯泰因开始为欧内斯特“上课”,据后者回忆,这些课程主要关于写作和性。斯泰因与一位女士一起生活,在二十世纪二三十年代,无论是在女同性恋圈子中还是在大众文化里,她都成了女同的代表人物。在巴黎,欧内斯特发现了一个与他所离开的清教徒式的美国完全不同的世界。多变的性观念,对待善恶是非的基本态度,大批殖民地居民以及众多逃离“吉姆·克劳”种族隔离法而来到这里的非裔美国人所带来的种族大融合,更不用说这里的烈酒成河了——从1922年起,美国颁布禁酒令,进入了酒禁期:这一切足够让年轻的欧内斯特感到困惑,他“明白了一切他所不能(理解)的事情大概都与性有关”。他从格特鲁德那里学到的另一个重要课题则与写作有关,其中有一句重要的话,他后来将其运用到自己的写作中,并终生反复思考:“写出你心目中最真实的句子。”写作中的真实与真理此后一直伴随着欧内斯特简练的文风,这种风格是他在西班牙受斗牛这项运动的启发而形成的。真实与真理是灵感的源泉,但同样也是怀疑的来源,如同《乞力马扎罗的雪》中奄奄一息的哈里,或是《岛在湾流中》里处境相同的托马斯·赫德森一样,欧内斯特觉得糟蹋了自身的天赋,背叛了真实与真理。

1923年6月至7月,欧内斯特第一次来到西班牙,8月,他在巴黎出版了自己的第一本书《三篇故事和十首诗》。如书名所指,这本书收录了三篇在那次手稿丢失事件中奇迹般存留下来的故事,其中有一篇名为《在密执安北部》,其中的性描写太过露骨,格特鲁德·斯泰因觉得它“上不得台面”。10月,哈德莱生下儿子约翰·哈德莱·尼卡诺·海明威,大家更熟悉他的小名“邦比”或“杰克”,格特鲁德与爱丽丝成为其教母。尽管欧内斯特与格特鲁德关系亲近,但他们两人的个性都很强势,因而很难长期共处。欧内斯特虽然承认跟她学习了很多,但却挖苦她不认真写作。至于格特鲁德,她觉得欧内斯特毫无谦虚的品格与自制力,太过注重“事业,事业”。格特鲁德曾提起一次交谈,并引用了交谈中听到的“垮掉的一代”这个表达,海明威当即表示,这是“一种利己主义与精神懒惰,违背了规矩”。海明威后来还曾戏仿斯泰因的那句名言“一朵玫瑰是一朵玫瑰是一朵玫瑰”,以此嘲讽垮掉的一代的文风:“是啊,格特鲁德……一个宣言是一个宣言是一个宣言。”欧内斯特向来只伤害自己曾经爱过的人;因而,他伤害了斯泰因以及舍伍德·安德森;对于后者,他在1926年出版了讽刺小说《春潮》来嘲笑其风格,给了安德森致命一击。

欧内斯特找到了生活的节奏,也找到了句子的节奏。确切地说,这种别具一格的句式自1923年12月起,出现在他的首个重要短篇小说集《在我们的时代里》里。该小说集于1925年在纽约出版,其中的短篇小说至今仍吸引着海明威的读者。尤其值得一提的是,小说集中首次出现了尼克·亚当斯这个人物,他贯穿欧内斯特的所有作品,是作者本人的化身。故事之间用短小简洁的装饰图案隔开,如同一张张快照,将一闪而过的场景捕捉下来,并逐渐形成了欧内斯特的极简主义风格。他与《小评论》杂志也有合作,这本杂志之后连载过詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》以及众多现代派艺术家的作品。声誉日隆的他还受邀成为福特·麦道克斯·福特主编的杂志《大西洋两岸评论》的编辑。

通过奥地利施伦斯的滑雪之旅,以及在西班牙参加的圣弗明节,欧内斯特结识了斯科特·菲茨杰拉德和他的妻子泽尔达,他们在成为朋友的同时却也产生了敌对关系。那时欧内斯特认为写作完全是男人的事,这使得他一方面指责泽尔达像个疯子,另一方面又非常欣赏(也十分妒忌)斯科特的成名作《了不起的盖茨比》。1925年,欧内斯特也开始构思他的长篇成名作《太阳照常升起》,小说的开头类似短篇小说。

欧内斯特对艺术的兴趣日渐浓厚,在格特鲁德·斯泰因的安排下,他以分期付款的方式买下了胡安·米罗的画作《农场》,并送给了哈德莱。

1925年12月,和前一年一样,欧内斯特与哈德莱前往奥地利福拉尔贝格州滑雪。但与往年不同的是,保琳·帕发弗,这个他们于当年春天认识的女孩也加入了这次旅行。

1926年3月,在前往纽约与第一任出版商解约,并同斯克利布纳出版社(此后他再没换过出版商)签约后,欧内斯特回到了保琳当时所在的巴黎。当他本该乘坐第一班火车前往奥地利与哈德莱相聚时,他写道:“我爱上的姑娘当时在巴黎,我既没有乘第一班火车,也没有乘第二班、第三班。”与哈德莱的婚姻于1927年3月结束;欧内斯特总结道:“没有罪恶不是在无辜之中孕育的。”