基于恐惧诉求的本科高校毕业生就业动力激励研究

2020-03-17

(合肥学院 安徽 合肥 230000)

一、问题的提出

就业是国民经济发展和社会稳定的基石。各级政府自十八大以来推进简政放权和“放管服”相结合、商事制度改革,以期激发社会和市场活力,持续降低就业创业门槛。十九大报告更强调“就业是最大的民生”。高校就业作为国民就业的重要组成,李克强总理指出:“促进就业创业特别是高校毕业生就业创业,是实现经济持续健康发展、民生改善和社会大局稳定的重要保障”[1]。

国之大计即为校之大任。提供优质的就业服务已成为高校的核心职责之一。以安徽省为例,2018年度各高校举办大型就业招聘活动210场,各类校园招聘会17010场,累计提供岗位近百万个,初次就业率达90.26%,其中获得专项帮扶的建档立卡家庭毕业生就业率达95.01%[2]。

及时高效的就业对毕业生同样意义重大。对164位以就业为第一意向且尚未就业的2020届本科毕业生调查显示,93.9%的受访者(≧10分)认为如果毕业时未就业会感受到社会的压力和歧视,其中29.27%的受访者(≧71分)感受强烈。成功就业依然是本科毕业生自我认可的核心指标之一。

表1 应届毕业生对就业失败的自我压力感知(%)

高校就业的重要性推动着就业指导和就业服务持续提质增效。以某本科院校为例,自2019年9月份至11月份,共组织大型招聘会16场,专场宣讲会200余场,为4509位2020届毕业生提供2万多个岗位。但相对高校的积极投入,本科毕业生却呈现出行动迟滞的特征。以该院校学院A为例,截至11月份,2020届毕业生三方协议签约率仅为4.29%,就业服务工作收效甚微。大量空余岗位无论是就此取消,还是转移到其他月份,或是转而招聘其他群体,都将造成高校就业资源的浪费和流失,不利于就业质量提升,有必要寻找解决方案。

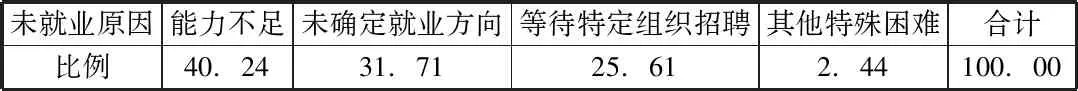

继续调查显示,“能力不足”是学生自认为制约就业的第一因素,其次是“未确定就业方向”、“等待特定组织招聘”。

表2 本科生就业障碍分类(%)

由此看来,四成左右的毕业生因无法适应岗位需求而缺少就业机会。但进一步调查“能力不足”来源,因应聘受挫或屡屡受挫而确认自我能力不足的仅占18.71%,81.29%的学生甚至尚未正式参加招聘活动,其对能力不足的担心并不真实。

表3 本科生能力不足来源分类(%)

可见,相对于外部岗位供给,制约本科毕业生就业更多是来自于内在就业动力不足。因此,适时激励高校毕业生就业动力,引导毕业生合理调整就业行为,有助于提升就业效率与质量。

二、恐惧诉求理论

恐惧被称为“人类认知的基本单元”,是一种对环境的适应性行为。当危险发生时,恐惧使机体启动防御机制并对危险进行预测和反应[3]。作为社会心理学中影响态度改变的重要变量,恐惧有助于引发受众行为与态度的认知失调,并使其为缓解认知失调导致的紧张感而改变行为。基于该原理产生了一系列心理学和传播学的说服策略,并广泛应用于广告宣传。

同时,恐惧诉求还受到特定表达方式和情感关联的影响。而当恐惧心理和一个令人愉悦的行为有关时,其结果通常不会引发行为的改变,而是促使个体否定事实。

三、恐惧诉求与就业动力激励

(一)方法

1.被试。以三个专业164位以就业为第一意向且尚未就业的2020届毕业生为被试。

2.程序

(1)就业压力测试。要求被试首先对自身就业动力进行0-100的评分。之后请被试对“就业岗位减少”、“招聘企业档次更低”“就业岗位能力需求更高”、“工作不如同学”、“父母对自己找不到工作感到焦虑”、“毕业后没找到工作会受到社会歧视”6个问题带给自己的压力进行0-100评分,同时以0-100分给出自己遭遇上述问题的可能性,以此计算被试面临的就业压力。在唤起了被试对就业失败的恐惧后,再次请其对自身就业动力进行评分。

(2)恐惧感知测试。在被试完成“毕业后没找到工作受到社会歧视”(问题一)后,再完成“如果你没找到工作,当你毕业回家后遇到高中同学,他问你‘在哪工作’时,你会感受到多少压力”(问题二)和“如果你毕业前没找到工作,毕业后应聘时企业调侃你是‘过了保质期的大学生’时,你会感受到多少压力”(问题三)。

(3)恐惧感与愉悦感关联测试。请被试对一份强调本科生就业风险和危机的文章进行可信度评价,并按照被试近一个月以来投入就业相关活动的时间分类。

(4)解决方案接受程度测试。将被试中以考取公务员为第一意向的12人分为三组,首先对以0-100分自测自我考取公务员的动力水平,再就被试提出的备考中的问题分别对三组采取“解决简单的单项问题”、“给予简单宽泛的指导”和“给予全面的针对性指导”三种解决方案,最后再次请被试评价自我考取公务员动力水平。

3.问卷处理。剔除测试前后动力值均为0或100的极端问卷,以及前后矛盾的无效问卷。

(二)测试结果

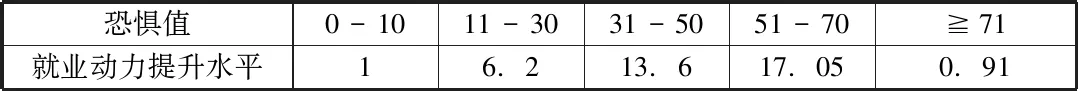

1.恐惧强度对就业动力的影响。在就业压力测试中,就业动力提升水平与恐惧值正相关,但到达强烈恐惧区间(≧71)后,就业动力提升迅速下滑,且45.4%的高度恐惧被试呈现就业动力减退。

表4 恐惧值与对业动力的影响

表5 高恐惧值对就业动力提升水平的影响

结果表明,强调压力、唤起就业失败恐惧在中高度恐惧感下是有效的就业动力激励策略,但过高的恐惧感对就业动力激励微乎其微,甚至产生反效果。

2.表达形式对恐惧感知的影响。在恐惧感知测试中,具体的表达形式相对抽象表达更能激发被试的恐惧感。具体表达(问题二和问题三)的平均恐惧值是抽象表达(问题一)的1.56倍和1.27倍。场景越熟悉、代入感越强,被试对恐惧的感受越强。

表6 不同表达形式对恐惧感知的影响

3.恐惧感与愉悦感。在恐惧感与愉悦感关联测试中,整体而言毕业生对文章的认可度与日均就业投入时长正相关。鉴于投入就业的时长与生活自由度负相关,可以推论,毕业生在就业期内就业活动之外的选择权越少、感知放弃就业带来的愉悦感越低,越有利于正视就业失败的风险,越有助于真实感知就业失败带来的恐惧感。

表7 就业投入时长对就业风险的评估影响

(三)解决方案接受程度

在解决方案接受程度测试中,获得直接解决具体单项问题方案的学生动力平均值提升显著;获得全面宽泛指导的学生动力平均值出现下滑;而获得全面系统的针对性指导的学生动力平均值下滑最大。

表8 不同解决方案下考取公务员动力水平变化

在后续访谈回馈中,获得直接解决具体单项问题方案的学生认可指导对策,“这个解题方法有用,省事了”;获得全面宽泛指导的学生对指导对策褒贬不一,“都是大道理”、“说不清楚”、“应该有用吧”;获得全面系统的针对性指导的学生认可指导对策的有效性,但从指导中感受到自己准备严重不足,“把考公想的太简单了”、“感觉差的好多,无从下手”。

因此,在以恐惧诉求激励毕业生就业动力中,解决方案作为毕业生因恐惧就业失败而转变行动的“救命稻草”,其重点核心在于增强受众的信心。即时生效的简洁方案接受度高,而复杂、系统的方案由于其操作难度,反而会加剧受众对就业的恐惧心理,起到反效果。

四、启示

高校就业作为国之大计,要求作为就业主体的毕业生高度投入,实现成就自我、建设学校、服务国家。高校传统的频繁密集组织招聘会、宣讲会,伴以正面激励为主体的宣传,会让毕业生产生机会众多、待价而沽的错觉,导致“追涨杀跌”般持观望态度。恐惧诉求作为有效的就业动力激励策略,为优化本科毕业生就业指导提供了新的视角。

根据恐惧诉求理论和验证结果,理想的唤起策略应当具备以下四个要素:一是营造适度的就业失败恐惧感。实现学生就业动力激励,需要唤起学生对就业失败的恐惧感,其最佳尺度是感受到就业失败带来的明显但尚不致命外部危机。学生明确感受到就业失败带来的负面效应,同时又免于彻底否定自我价值,即“阶段性失败”。二是宣传形象化的个体就业失败案例。形象化的就业失败案例能更大程度上刺激学生对成功就业的正面感知,进而激发学生就业动力。这要求将就业失败影响细化到毕业后生活的各方面,增强学生的代入感。三是控制择业期学生行动自由度。恐惧诉求要求切断恐惧感与愉悦感的联系,即造成恐惧感的事物不能同时提供愉悦感。拒绝就业行动的学生在没有课程的择业期内处于“压力真空”状态,生活安逸,这将冲抵就业失败带来的恐惧感。四是给予简便易行、激发学生信心的就业指导措施。就业指导措施的评定标准不是措施本身的完善程度,而是毕业生认可和采纳程度。就业指导的方案越简便、见效越快,接受度越高,学生为对抗恐惧感而行动可能性就越高;如果就业指导方案操作性低,甚至引发学生畏难情绪,将会起到反效果。