孤独症患儿父母情绪调节自我效能感、希望与主观幸福感

2020-03-17

(吉林师范大学 教育科学学院,长春 130000)

一、问题提出

近年来,孤独症的患病率呈逐年上升趋势,越来越多的孤独症患儿给家庭及社会带来了沉重的负担。目前社会对孤独症患儿的关注度较高,但患儿父母的心理健康往往被忽视。有研究表明,孤独症患儿父母的心理复原力、主观幸福感显著低于一般儿童父母,且前者更易产生焦虑、抑郁等心理问题[1]。因此,关注孤独症患儿父母的心理健康,帮助他们减少负面情绪与心理问题的产生,从而提升主观幸福感是十分必要的。

主观幸福感是反映个体心理健康状态的重要指标之一,指个体根据自身标准对生活质量的整体性认知与评估,包括生活满意度、积极情感和消极情感三个方面[2]。有学者发现,子女行为表现与社会支持等显著影响父母的主观幸福感[3]。情绪调节自我效能感对主观幸福感有着积极的预测作用[4]。

情绪调节自我效能感是个体对能否有效调节与管理情绪的一种自信程度[5],它可以在一定范围内调节个体的积极情绪,管理消极情绪并维护自身的情绪调节机制,以降低外界事件带来的情绪冲击,还可以帮助个体有效应对压力、提高主观幸福感[6]。孤独症患儿父母需要付出更多精力来看护子女,导致他们在日常生活中情绪波动较大,更易感到疲劳与产生负面情绪[7]。而父母的不良情绪会影响对子女的教养态度从而不利于儿童的康复[8]。因此,提高患儿父母的情绪调节能力,不仅有利于父母的身心健康,而且对患儿的康复治疗具有重要意义。

希望正向预测主观幸福感,并与情绪调节自我效能感显著相关[9]。希望是一种使人们相信目标不久后会实现的信念,包括追求成功的途径(路径思维)与动力(动力思维)两部分。有学者认为,希望有助于提高个体对未来的积极预期、维持积极的自我概念,从而体验到更多主观幸福感[10]。同时,情绪调节自我效能感对希望有直接影响,情绪调节自我效能感越高的个体,希望水平越高[11]。目前国内对于孤独症患儿父母的希望水平关注较少,研究对象大多为重症患者与老年人等[12]。而希望是调节情绪及心理适应的重要心理机制,可以帮助个体有效预防心理疾病和应对压力。所以,应重视希望干预在提升孤独症患儿父母主观幸福感工作中的作用。

综上所述,提高个体的情绪调节自我效能感会促进希望水平的增加,而希望直接影响主观幸福感。当个体对自身的情绪调控充满自信时,会采用积极的情绪调节方式,产生更多积极情绪体验,对未来充满希望,为自身制定合理的目标与实现路径,并在目标实现过程中充满动力,从而体验到良好的主观幸福感。由此推测希望在情绪调节自我效能感与主观幸福感之间存在中介作用,本研究以此为假设,对情绪调节自我效能感、希望及主观幸福感的内在关系进行探究,期待为改善孤独症患儿父母的心理状态与提升其主观幸福感水平提供启示和建议。

二、研究方法

(一)研究对象

随机抽取来自吉林长春、广州茂名与福建福州三地孤独症儿童康复中心的500名孤独症患儿父母作为调查对象进行测量,有效回收问卷408份(81.6%)。其中父亲89人,母亲319人,父母的年龄在24—54岁之间,患儿的平均年龄为6岁8个月。

(二)测量工具

1.人口学变量收集

调查孤独症患儿及父母的一般情况,包括患儿性别、患儿年龄、父母年龄、教育水平、家庭年收入与夫妻关系。

2.情绪调节自我效能感量表(RES-ES)

该量表由Caprara编制,后由王玉洁、窦凯等修订,具有良好的信效度[13]。用于评估个体的情绪调节自我效能感水平,由表达积极情绪自我效能感与管理消极情绪自我效能感两个二阶因子组成,共17个题目。采用5点计分(“1”=很不符合,“5”=非常符合),分数越高情绪调节自我效能感越好。本次测量量表的α系数为0.93。

3.希望特质量表(ADHS)

由Snyder等人编制,经任俊译为中文版[14]。用于评估成人的希望水平,问卷包含路径思维与动力思维两个维度,共12个题目,其中有4个题目(1、4、6、8)测量路径思维,4个题目(2、9、10、12)测量动力思维,另外4个题目不计分数,用来转移被试注意。采用4点计分(“1”=绝对错误,“4”=绝对正确),分值越高代表个体希望水平越高。该量表10周后重测信度在0.8以上[15],具有较高的信效度。本次测量量表α系数为0.84。

4.主观幸福感量表(SWB)

由 Diener等人编制,分为整体生活满意度(5个题目)和积极/消极情感(14个题目)两个问卷。采用7点计分(“1”=根本没有,“7”=所有时间),得分越高表示生活满意度越高。量表信效度良好[16],本次测量总量表α系数为0.88,两个分量表的α系数为0.86,0.82。

(三)统计分析

使用SPSS 21.0软件对数据进行描述统计,采用t检验和F检验分析人口学变量对孤独症患儿父母主观幸福感的影响。运用相关分析探索变量之间的关系。最后使用Mplus7.0软件对希望的中介作用进行检验。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验

运用Harman单因素检验的方法,对所有题目进行未旋转的主成分因素分析。结果显示,有9个因子的特征根大于1,第一个因子解释的变异量为28.42%,小于40%的临界值。因此,本研究中的共同方法偏差不明显[17]。

(二)孤独症患儿父母主观幸福感现状分析

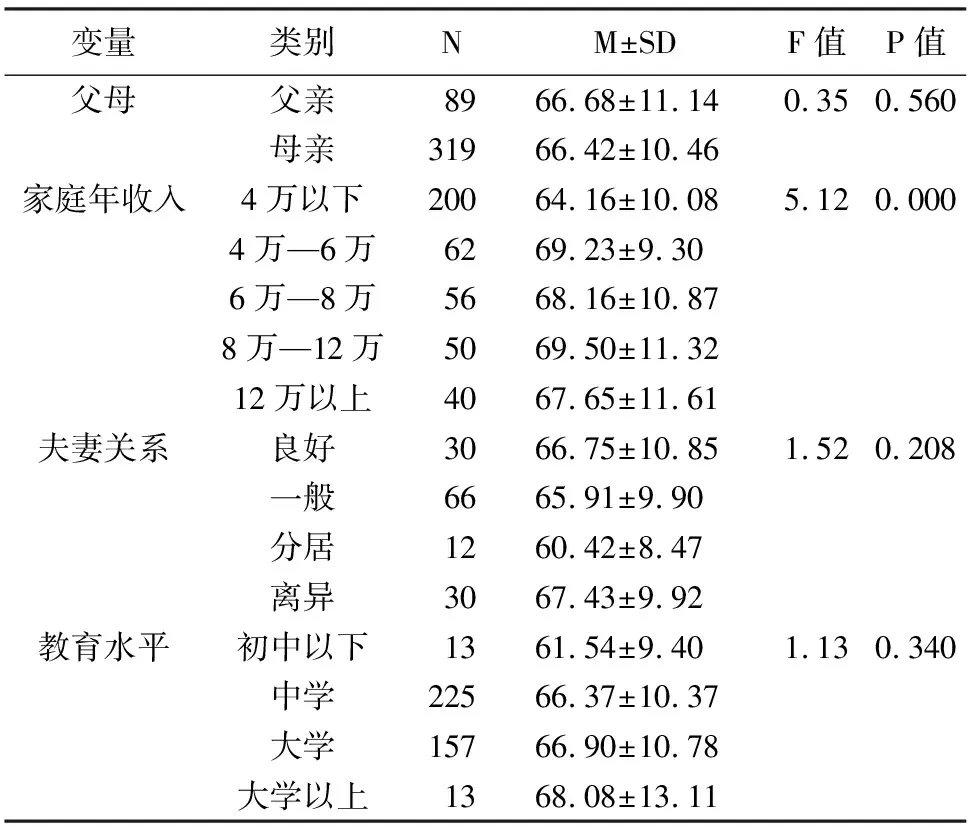

对孤独症患儿父母的主观幸福感在性别、家庭年收入、夫妻关系与教育水平上的差异进行分析。结果显示,孤独症患儿父母的主观幸福感在家庭年收入上差异显著,其中家庭年收入8万—12万的患儿父母主观幸福感水平最高。另外,主观幸福感在性别、夫妻关系与教育水平上的差异未达到显著水平,但孤独症患儿父亲的主观幸福感总分略高于患儿母亲;在教育水平上,大学以上学历的患儿父母主观幸福感得分最高,初中以下学历的患儿父母主观幸福感得分最低(见表1)。

表1 主观幸福感的人口学变量差异分析(N=408)

注:p(1)<0.05,p(2)<0.01,p(3)<0.001,下同

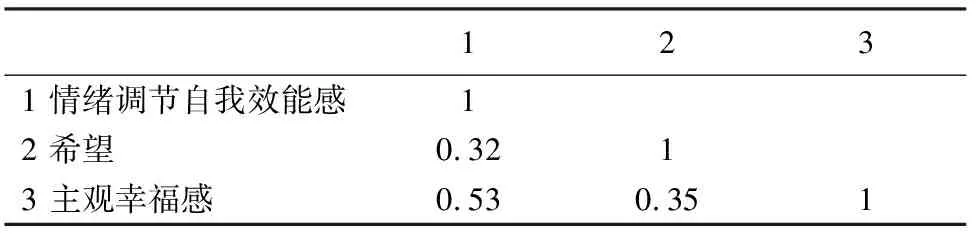

(三)情绪调节自我效能感,希望与主观幸福感的相关分析

相关分析结果表明:情绪调节自我效能感,希望与主观幸福感之间呈显著正相关(p<0.01),三者关系紧密(见表2)。

表2 情绪调节自我效能感、

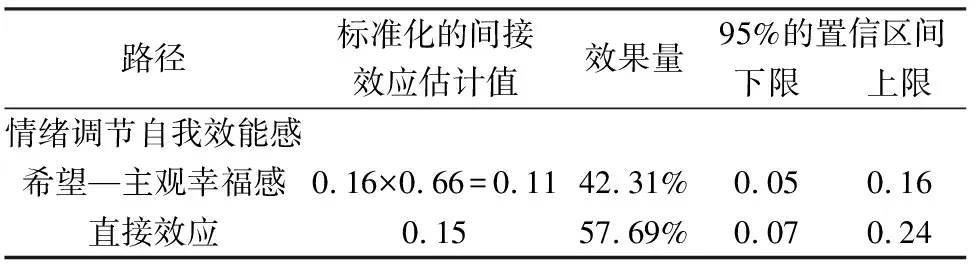

(四)希望在情绪调节自我效能感与主观幸福感间的中介效应检验

本研究按照温忠麟提出的中介效应检验方法及流程[18],采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap估计法对中介效应的显著性进行检验,抽样数为1 000,置信区间为95%。结果显示,希望在情绪调节自我效能感与主观幸福感之间起着部分中介作用(中介效应值=0.11,SE=0.03,p<0.001,95% CI=[0.05,0.16]),中介效应占总效应的42.31%(见表3)。

表3 中介作用显著性检验的Bootstrap分析

四、讨论

(一)孤独症患儿父母主观幸福感状况分析

通过描述统计分析,发现孤独症患儿父母的主观幸福感在性别、教育水平以及夫妻关系维度上差异不显著,不同收入水平的父母主观幸福感差异显著(p<0.001),这与西南大学李晓峰的研究结果基本一致[19],其中年收入8万—12万的父母主观幸福感水平最高。在性别方面,患儿父亲的主观幸福感得分略高于母亲。本研究在调查时发现,陪伴患儿进行康复工作的大多是母亲,母亲作为患儿的主要照料者,在生活中承担着更多的家务与育儿工作,其亲职压力高于患儿父亲[20]。有研究表明,亲职压力与生活质量负相关[21],而生活质量正向预测生活满意度,所以患儿母亲体验到的主观幸福感要略低于患儿父亲。在教育水平与夫妻关系方面,患儿父母的主观幸福感随着教育水平与夫妻关系和谐程度的增加而呈现递增的趋势,即教育水平越高或夫妻关系越融洽的父母,主观幸福感水平越高[22]。总体来看,孤独症患儿父母的主观幸福感要低于一般儿童父母,这与彭玮等人的研究结果一致[23],进一步说明了提高孤独症患儿父母主观幸福感具有重要意义。

(二)情绪调节自我效能感、希望与主观幸福感的相关分析

相关分析结果表明,情绪调节自我效能感与希望、主观幸福感三者间均显著正相关(p<0.01)。即高情绪调节自我效能感与高希望个体能更自信、更积极地调节自身情绪,以积极乐观的态度面对生活,同时能为自身合理制定目标与规划,感受到更多的积极情绪,从而体验到更高的主观幸福感。

(三)希望在情绪调节自我效能感和主观幸福感之间的中介作用

希望在情绪调节自我效能感与主观幸福感之间存在部分中介效应。这表明情绪调节自我效能感一方面对主观幸福感产生直接影响,另一方面通过希望对主观幸福感产生间接影响。情绪调节自我效能感通过认知(生活满意度)与情感(积极情感与消极情感)两方面来直接影响主观幸福感;情绪调节自我效能感高的个体能降低消极情绪反应,增加积极情感体验,促进情感平衡,并对自身生活质量进行积极的评估与认知,提升主观幸福感。另外,希望在情绪调节自我效能感与主观幸福感间的中介作用部分验证了Snyder等人的希望理论,Snyder等人认为,情绪状态是希望过程中的副产品,它具有反馈机制,会影响个体的希望认知过程及结果[24]。情绪调节自我效能感可以改善个体的情绪状态,提升希望水平。

(四)教育建议

对研究结果进行分析后发现,通过开发孤独症患儿父母的情绪调节自我效能感和希望来提升其主观幸福感是十分重要且有效的途径。据此并结合患儿父母的实际情况,提出以下几点建议。

第一,鼓励患儿父母积极进行自我调节,正确看待孤独症这一障碍,在儿童的康复工作中不要急于求成,重视子女的微小进步并及时给予鼓励。家庭成员之间相互支持与鼓励,充分发挥家庭康复的作用。多参加社会活动,寻求更丰富的社会支持来增加情感力量。父母的情绪调节能力会影响子女的情绪感知与表达,所以帮助患儿父母建立情绪调节的自信心,树立良好的情绪调节信念,学会正确管理与表达情绪,用乐观的态度面对生活是至关重要的。

第二,政府及相关社会组织给予关注,完善特殊教育体系,为孤独症患儿提供相应的经济援助。鼓励和支持患儿父母参加孤独症相关知识的培训,帮助他们树立信念,促进自我成长。此外,为心理健康状态较差的患儿父母提供无偿的心理辅导或心理咨询服务。以积极心理学的相关理论为基础,举办培养情绪调节自我效能感与提升希望水平相关的心理讲座及团体辅导活动。

第三,媒体与社会应加强孤独症相关知识的普及,指导民众了解孤独症的病症特征,让家长能及时发现患儿的早期症状,使孤独症儿童可以尽早得到诊断与干预。为患儿家庭营造理解、尊重的社会环境与沟通交流的平台,鼓励他们相互交流、借鉴、学习,缓解负面情绪,使孤独症患儿父母以充满希望、阳光乐观的态度面对生活,提高生活满意度,从而提升主观幸福感。