近代上海法租界外滩的形成与发展初探

2020-03-16柏传友钱宗灏

柏传友 钱宗灏

摘要:1843年上海开埠后,英国驻沪领事依据与上海道商定的《上海租地章程》规定,对当时英租界内的原黄浦滩“纤道”予以保留,并在此基础上修筑拓展,形成“外滩”。随后法租界仿英租界的做法,将其境内从洋泾浜(今延安东路)至十六铺码头的原黄浦滩“纤道”修筑并扩充为“法外滩”。在上海法租界近百年的建设发展历程中,滨江大道法外滩拥有法租界内享誉盛名的宽阔林荫道,两侧的建筑和码头更是法租界自东向西建设发展的见证者。通过回顾和梳理19世纪下半叶至20世纪上半叶法租界外滩形成与发展的史实,分析法外滩区域的城市肌理以及沿滩重要建筑的案例,可以发现,法外滩的发展呈现出一种分码头区段的差异性特征。与外滩在城市绿化景观、天际线和建筑形式等诸多方面相比,法外滩体现了上海这座“海派”城市的另一番魅力及其独特的历史文化价值。

关键词:外滩; 法外滩; 黄浦江; 码头; 滨江大道; 近代上海

一、 引 言

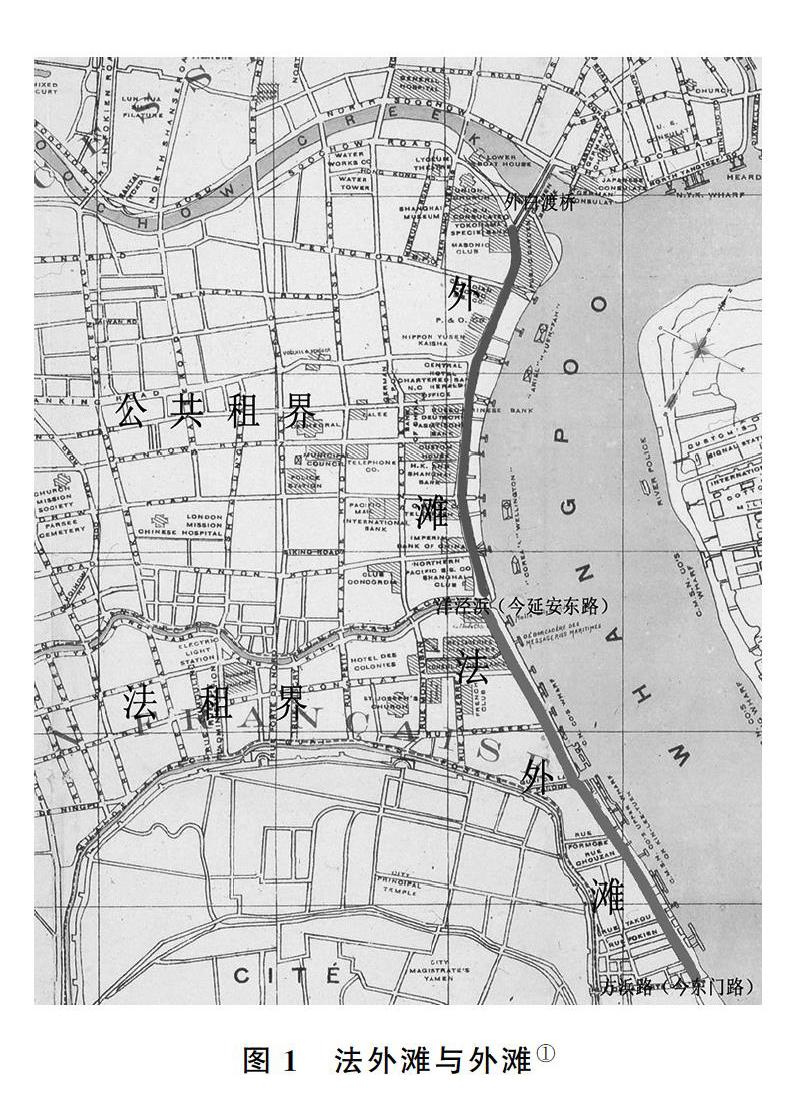

上海开埠之前,城北黄浦江滩边有一条纤夫拖曳粮舟踏出来的小路,称为“纤道”。1843年上海开埠以后,纤道被先后划入英、法租界。嗣后,英租界当局依据约定的《上海土地章程》①第二条规定,把这条已经塌圮的纤道重新修筑拓宽,形成了一条滨江大道,即“外滩”(今中山东一路)。几年后,法租界当局依英租界之先前做法,将其境内北至洋泾浜(今延安东路)、南至方浜(今东门路)的纤道也予以重新修筑拓宽,最终形成一条长约千余米的邻江大道,即“法外滩”(今中山东二路)。历史上的法外滩不是外滩的自然延伸,这一点仅在命名及称呼上就能看得出来。因法语、英语和汉语的表达方式不同,其名称有 “Quai de France”“French Bund”和“法外滩”三种。

从相关文献来看,《北华捷报》在1853年1月的一篇文章中首次提到“The Bund”一词②;《字林西报》在1865年2月的一篇文章中首次提到“French Bund”一词;从1872年版的《行名录》开始,法语 “Quai de France”一词不断出现在书籍报刊中;“法外滩”则较晚地出现在《公董局公报》上。从相关地图来看,1865—1870年版的上海法租界平面图首次将法外滩称为“Quai de France”。从使用上来看,“French Bund”主要在《字林西报》等英文报刊上使用,而“Quai de France”则主要在地图和《行名录》中使用。

关于“法外滩”三个不同称呼的由来,要从英语“French Bund”说起。最早来上海的英国商人多是从印度孟买和加尔各答分迁来的。印度的滨水城市都有长长的沿江或沿海的堤岸,泰米尔语将其称为“Bund”。滨水一侧往往有码头或者驳岸,沿岸开设了许多欧洲人的商号。慢慢地,“Bund”成了英语中的一个新单词,专指东方的堤岸。上海开埠时,初来乍到的英国人见此情景,也就充满想象地将这条滨江大道称作“Bund”,将洋泾浜以南的法界邻江大道称为“French Bund”,华界南市段滨江一带称作“Chinese Bund”。法国人则习惯将站台、码头和堤岸都称为“Quai”,据此将界内的这条邻江道路称为“Quai de France”(法兰西码头)。事实也是如此,人们走在这条堤岸上很难看到江景,路的外侧都是密密的栈房和靠泊在码头上的轮船。与此不同,老上海人则习惯将英租界段的滨江大道称为“外滩”,法租界段称为“法外滩”,对于南市段倒并不称为“中国外滩”,而是沿袭旧称“小东门十六铺”,这是一种按照习惯而来的地理方位上的指代(见图1)。

到了现代,上海的外国租界已经收回,“外滩”和“法外滩”的概念区别在一般人的心中也逐渐模糊。尤其是黄浦区和南市区合并以后,小东门十六铺一带也并入了外滩的概念。如1998年出版的《上海地名志》这样解释:“外滩,位于黄浦区东部,东滨黄浦江。原泛指十六铺、中山东二路、外马路交汇处至苏州河之间沿黄浦江西岸的狭长地带。”陈征琳、邹逸麟、刘君德等编:《上海地名志》,上海社会科学院出版社,1998年,第295页。这里所指的“外滩”,实际上已经包含了传统意义上的外滩、法外滩和南市十六铺。尤其是在BFC外滩金融中心建成以后,法外滩和十六铺的地理概念事实上已经湮灭,仅仅作为历史地名被人记取。

二、 法租界外滩的形成和发展

1849年4月6日,经过八个多月的协商交涉,中法双方最终就在上海开辟法租界的界线划定问题取得了一致意见。上海道台麟桂随即发布告示称:“今与大法兰西国领事议定上海北门外一处地:南至城河(今人民路),北至洋泾浜,西至关帝庙诸家桥(今西藏南路附近),东至广东会馆沿河至洋泾浜東角(今中山东二路)。界址内的一切民房隙地准大法兰西国领事随时按照民价议租。”

但是,很快当时的法国驻沪总领事就认为原来所划定的租界面积过小,试图采用各种办法寻求扩张。1860年底,总领事爱棠(B. Edan)鉴于租地人增多向上海道提议法租界扩张。1861年,法国皇家邮船公司获得办理印度支那邮务的特许权。由于其远东主要航线都需要经停上海,因此该公司通过法国外交部长图弗内尔(Thouvenel)向总领事爱棠提出,要在法租界黄浦江边获得一块约两公顷大小的土地,用于建造办公室、候船室、堆栈和码头等营业上所需要的各种房屋。总领事爱棠借机寻求法国驻北京公使帮助,使其向清政府总理衙门施压,最终恭亲王答应“法租界南面界限延伸到小东门直通黄浦江之小河沿”④⑤⑥梅朋·傅立德:《上海法租界史》,倪静兰译,上海译文出版社,1983年,第209页;第206页;第334页;第245页。。法租界向南扩张了650米,总面积增加了68亩(见图2)。

(一)法租界当局对法外滩的建设

早在1849年法租界设立之前,来沪的外国人曾对这一地区有过描述:“英租界和上海县城城墙之间的地区,尤其泥泞……每年大潮汛的时候,潮水把河里的淤泥带到这块低洼的土地上……阴沉、肮脏。”参见《巴容纳人号召华航行记》第一卷,第297页,转引自梅朋·傅立德:《上海法租界史》,第17页。因此,1855年小刀会起义一结束,法租界就刻不容缓地进行市政建设。他们认为当务之急是要整理为建造围城工事而铲平的土地,但苦于很难招募到足够的民工。

1845年《上海土地章程》中规定,商人在修造码头时必须保留沿黄浦江的“纤道”,以供“正经商人行走”。英租界当局据此在原有“纤道”基础上建造外滩,使租界形成良好的形象和视野。法租界当局决定仿照英租界修筑外滩道路的做法,由支援上海法租界的法国海军士兵带头,将已崩塌的原沿黄浦江的“纤道”加以修筑,形成后来法外滩的雏形。可是不待完工,海军士兵便被派往他处,总领事急需找人把这些已经着手的工程继续干完。1856年7月,耶稣会神父葛必达(P. Clarelin)带领两百多户天主教难民乘船从南京逃至上海,希望得到法租界的保护。鉴于法外滩工程尚未完工,总领事爱棠以工赈的办法,让这些教徒挖土运泥,将新筑的道路整平,并在其上铺石子,以便雨季通行。④

1862年,在延长黄浦江和护城河滩岸后,法租界当局又考虑把江堤加宽,并希望在适当的时候提议把江堤向前扩展到黄浦江低潮时的界限,凡属可行的地方都加宽到一百英尺,一百英尺以外闲置的空地可以卖给沿岸的居民。⑤与此同时,法外滩沿路的几个租地人也认真修筑了各自地产前面的马路。但是,要把最早修筑的一段段马路连接起来,并加宽到低潮时的界限,工程量也是相当巨大。为此,1864年公董局董事会找到英国工程师弗里曼(Freeman),商谈修建法外滩北段事宜。双方经数月谈判达成协议,董事会同意弗里曼提出的单价8.5两/英尺的要求,道路全长1649.11英尺,造价总计22740两,由公董局提供道路填方。后因董事会决定道路填方一定要用“优质土”,总造价上涨至37340两。1867年,总领事白来尼(Brenier)在致法国外交领事司的函中写道:“三年前,我们的外滩……呈现出这样的一种面貌:土地高低不平,积水排不出去,一下大雨,地上全是一道道水沟。它的外边是低潮线,是宽阔的沙滩,夏天,太阳一晒,散发出一股有害健康的臭味,它的里边是一些布局凌乱、外貌破旧的房屋。”⑥而到了1890年代,随着法外滩的不断修筑,这一场景大为改观,林荫道上是成群的行人,法外滩一侧的码头更是停泊着大小不一的各式货船,工人们繁忙地搬运着货物,这一景象让法外滩充满活力。

1910年,法商电灯电车公司修筑并开通了自法外滩至十六铺的有轨电车。随着法租界内汽车的增多,公董局公共工程处从1921年开始在法外滩铺设柏油路面。上海市档案馆:《上海法商电灯电车公司关于修理电车轨道(法租界外滩——十六铺)》,档案号:U3811541。因此到了1930年代,宽敞的法外滩道路上各式车辆川流不息。1940 年4月2日,鉴于法外滩各码头非常拥挤,并为筹划将来更大的发展,法公董局董事會开会讨论关于法外滩新开河与小东门巡捕房之间道路的拓宽问题,最终决定将此段道路拓宽至80英尺,这就是后来中山东二路的早期路幅宽度。

(二)法租界外滩三大码头的建设

上海开埠初期,英国领事巴富尔和上海道台宫慕九商议划定南起洋泾浜、北至苏州河口的英租界黄浦江江面为西洋商船停泊水域,并在1851年的《上海港口章程》中加以确认。1863年的海关报告显示,五年时间里上海港进出船舶的总吨位猛增了五倍,原有英租界的驳船码头和栈房已不敷使用。于是海关先后修改相关章程,将西洋轮船停泊界限的“上限”自洋泾浜扩展至十六铺附近的天后宫和小东门外江边。商人们也纷纷选择停泊条件较好的法租界外滩和美租界虹口江岸,以建造适合停靠轮船的码头。

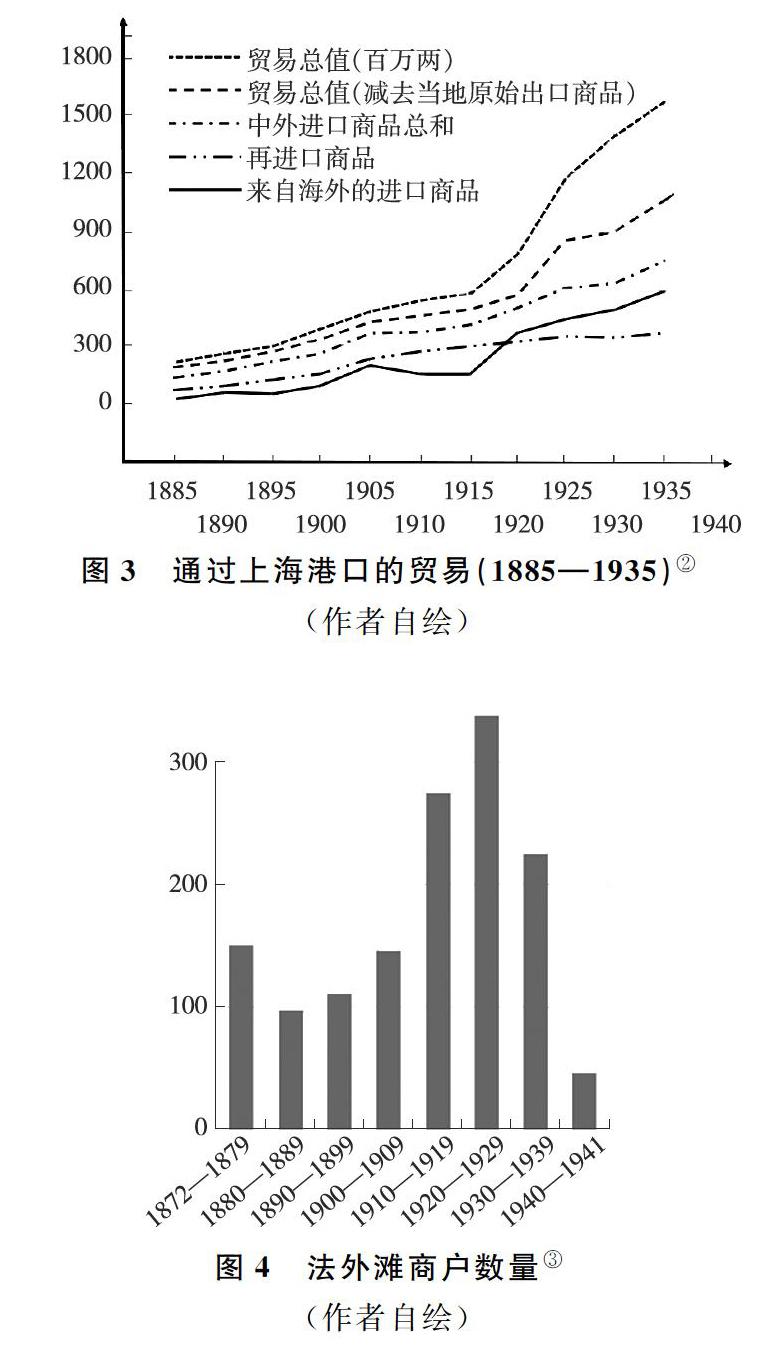

1863年,法国邮船公司第一个在法租界外滩修建码头,并建成后来法外滩三大码头之一的“公司码头”。与此同时,英商太古洋行和美商旗昌洋行也分别成立轮船公司,在公司码头南侧购地,建造太古码头和旗昌码头。1872年12月,李鸿章派候补知府朱其昂筹办成立轮船招商局,开展一系列收购码头事务。1877年1月2日,轮船招商局在收购旗昌轮船公司的轮船、码头、栈房之余,又将华商金利源、金方东、金永盛、金益盛四个码头一并收入囊中,统一定名“金利源码头”。自此,法租界外滩自北向南逐步形成三处大型码头,即公司码头(自洋泾浜至今金陵东路)、太古码头(自今金陵东路至新开河)和金利源码头(自新开河至方浜),有力地推动了此后上海航运贸易事业和法外滩商贸的发展(见图3、图4)。

三、 法租界外滩建筑的发展

考察法租界外滩的城市肌理和建筑的历史发展,可以发现其与所属轮船公司的经营业务密切相关(见图5)。最北面的公司码头为法国邮船公司兴建,邻近法国领事馆,这一区域的建筑主要为办公、商务用途,是办公商务型区段;太古码头属于英商太古洋行,旗下的大型轮船多于此上下旅客和装卸货物, 所以其邻近的建筑主要为大型多层的仓库栈房和写字楼,形成商业仓储型区段;金利源码头属于清政府官督商办的招商局所有,主要用于国内货物中转仓储,所以其邻近的建筑主要为小型简单的仓库,形成货栈型区段。

(一) 公司码头段的办公商务性建筑

根据1881年上海法租界地籍图,并结合1885年法租界公董局年报档案和1940年版《法租界行号路图册》,可以发现,从洋泾浜到今金陵东路的法外滩段沿江地块被划分成5至7亩不等的四个狭长形地块(见图6),自北向南依次是:

第1号租地——英商怡和洋行(Jardine Matheson & Co.),位于法外滩1—4号,此前租地人为法商利名洋行(Remi de Montigny);

第11号租地——德商泰来洋行(Telge, C. B. H.),位于法外滩7—8号;

第12号租地——法国邮船公司(Mesageries Maritimes),位于法外滩9号;

第13号租地——法国驻上海领事馆(Consulat de France),位于法外滩11号。

这段法外滩拥有比较重要的三栋建筑:气象信号塔、法邮大楼(今上海档案馆)和法国领事馆(已拆除,原址建光明大厦)。除此之外,从法租界外滩1880年代的历史照片来看,怡和洋行所租的第1号租地上此时建有一栋平行于洋泾浜、垂直于法外滩的长方形二层四坡屋顶建筑,那就是法国人在上海开设的第一家商行——利名洋行的旧址。到了20世纪初,怡和洋行又将此地租给了中法工商银行。中法工商银行曾先后用名“法兰西银行”(1900—1903)、“东方汇理银行”(1903—1915)、“中法实业银行”(1915—1923)、“中法实业管理公司”(1923—1926)和“中法工商银行”(1926—1941)。中法工商银行在租地上拆除原有旧楼,重建了一栋三层文艺复兴式建筑,并于1900年从外滩29号迁于此办公,直至法邮大楼建成。而泰来洋行的第11号租地在1880年代也建有一栋面朝法外滩、高三层、四坡屋顶的文艺复兴式建筑。(见图7)

法外滩的起点虽然说应该是外洋泾浜桥,但因其南侧的气象信号塔形体高大,人们一直习惯于将该塔视为法租界外滩的起点。1884年江海关在法外滩靠洋泾浜处参与建造了第一代气象信号塔,信号塔由木架构成,木架上通过悬挂各种彩旗和风球表示气象状况。信号塔的地面部分还有一座自鸣钟用以报时。20世纪以后,随着外滩建筑高度增加,木结构信号塔相形见绌。1907年,一座欧洲新艺术风格的砖石结构信号塔建成,建筑高36.8米,其上另有铁杆高12米,总高为488米。(见图7)塔外有高低两个圆形平台,塔内是一根高30米的钢筋混凝土柱,从塔座直抵塔顶。柱身有百级台阶盘旋而上,为了更加稳固,顶部的桅杆也固定在该水泥柱上。1884年建立木构信号塔时,其附属建筑仅是一层的中式坡顶房屋;1907年建造钢筋混凝土信号塔后,新建了一栋两层高的砖木结构外廊式附属办公建筑;1927年砖木结构办公楼被拆除,另建钢筋混凝土结构办公楼,紧挨着信号塔的南侧塔身,看上去浑然一体。

法邮大楼位于法租界12号地块(今中山东二路9号),属于法国邮船公司,占地面积475亩。法国邮船公司的前身是1852年拿破仑三世时期创办的法国皇家邮船公司,1861年进入上海。法邮大楼的第一代建筑是一栋面向外滩、高三层、砖木结构四坡顶的文艺复兴风格建筑。1937年,法邮公司决定拆除旧楼,在原址上新建一栋现代风格的办公大楼。(见图7)大楼由法商实业公司(R.Minutti & Co.)设计,华商潘荣记营造厂承建,1939年竣工。大楼坐西朝东,主立面朝向黄浦江,平面略呈梯形,长边为28.5米,短边 25米,后部为辅助楼梯间,建筑面积10101平方米。大楼地上10层,除底层高5米外,以上各层均为3.6米,并设有高3米的半地下室,自室外地面至10层屋面总高39.4米。大楼顶部设有电梯机房和钢筋混凝土储水箱。为了改善建筑外形,屋顶中部建有6.5米高无顶装饰性矮墙,因此,人们往往误以为大楼高11层。建筑为钢筋混凝土结构,墙体部分除用钢筋混凝土墙外,绝大部分为空心砖填充墙,基础采用混凝土筏式基础,下承 303根北美松木桩。建筑形体简洁,为整个外滩地区唯一具有现代派特征的建筑。唯有两层高的入口门洞用黑色磨石子饰面加以突出,内部墙面为油漆饰面,底层和各层走廊铺水磨石,楼层使用硬木地板,厕所则选用马赛克地砖。上海市档案馆:《第六机械工业部第九设计院关于浦江大楼增建三层方案请审查的函(1964年)》,档案号:B2571385111。 大楼内空气调节、上下水泵、锅炉、发电机等一应俱全,是当时设备很完善的办公大楼之一。建成后,除了第一层为法国邮船公司自用外,其他各层分别租给中法工商银行和律师事务所等几十家租户使用。

法国领事馆位于公馆马路(今金陵东路)和法外滩转角处,占地面积6.55亩。第一代建筑是1864年秋在法国驻沪总领事穆布孙(Mauboussin)主持下建造的,1867年工竣后领事馆迁入办公。建筑由英国建筑师怀特菲尔设计,法国商人施米特(Schmidt)承建,造价计银六万余两。建筑正立面朝向法外滩,平面近似方形,高四层,砖木结构,法国古典主义风格,立面呈三段式划分,下部两层采用连续的拱券,中部两层为平券,上部大屋顶用三角窗楣装饰,屋顶采用法国传统的孟莎式。但由于建造质量问题,1872年即有维修记录,1884年房屋開始倾斜。杨尧深、陈振国、郭虹等:《老话上海法租界》,上海人民出版社,1994年,第81页。1894年1月,鉴于旧馆倾斜已久,新任总领事迪巴伊(Dubail)决定拆除旧屋,在原址上新建一座领事馆。他将此项工程交由法公董局总工程师约瑟夫·朱利安·肖洛(Joseph Julien Chollot)主持,肖洛历时两年才完成这项新建工程。居伊·布罗索莱:《上海的法国人》,牟振宇译,上海辞书出版社,2014年,第106页。新法国领事馆包括东西两栋楼,建筑布局上由法外滩边界线后退,这样前后都留出了一个宜人的小庭院空间。东楼面临黄浦江,平面为不规则的矩形,砖木结构,地上三层地下一层,屋顶依旧采用孟莎式。高度上出于对法外滩土质松软、承载力有限的考虑,将地面层数降为三层;外观设计上采用法国文艺复兴式,一、二层在连续使用半圆形拱券外廊的同时,对中间部分的尺度加宽,形成弧形券,并在顶部加上一个巴洛克式的扁圆形山花,以增强建筑的可识别性。(见图7)

(二)太古码头段的商业仓储性建筑

根据1885年法公董局年报对界内土地租用状况的记载,今金陵东路到新开河路的太古码头段法外滩土地分属于五个租户(见图8),自北向南依次为:

第16号租地——外方传教会(Missions Etrangeres);

第17号租地——巴黎遣使会(Lazaristes de Paris);

第24号租地——太古轮船公司(China Navigation Co.);

第25号租地——弥纳(Meynard, H.,弥纳洋行创始人之一);

第26号租地——上海进口公司(Société Im de Shanghai)。

这五块租地面积相差很大,其中最大的17号地块面积达22.8亩,地块的价格也高达9350两/亩。从1880年代的法外滩历史照片来看,从远处可见这几块地上都是高低不等的两三层坡屋顶建筑,其中很大一部分为太古轮船公司的仓储货栈建筑。

1. 三德堂地块的变迁

今金陵东路到新永安街的法外滩土地被划分为16号和17号两个地块。土地所有人为外方传教会和巴黎遣使会,二者都是天主教在华分支。外方传教会于1659年创设于巴黎,故又称“巴黎外方传教会”。它与传统的天主教修会不同,是最早全力从事海外传教的天主教差会,主要活动在亚洲国家,在中国主要分布于西南、两广和东北地区。其标志之一是名称的法文缩写“ME”,可见于教堂入口装饰。巴黎遣使会于1625年创立于法国,是天主教的一个重要修会,并以派遣会士到各地传教为己任,在中国主要负责江南地区及开埠港口城市的传教。

外方传教会于1873年来沪,在法外滩租得第16号地块设立办事处,中文称“三德堂”。16号地块总面积约9.85亩,被划分成里外两块。其中临法外滩的地块面积较小,只有2.8亩,价格是9350两/亩;另一地块面积较大,有7.03亩,但由于区位关系,价格只有5500两/亩。三德堂使用的是靠近法外滩的一块,该建筑正面朝向黄浦江,高三层,四坡屋顶,修道院外廊式风格。主立面中部突出,开间尺度加大,采用尖券;两侧开间尺度较小,采用弧券;廊道栏板均饰以镂空十字。巴黎遣使会虽然早在1856年便来沪,在法租界内设立办事处,但直到很晚才在外方传教会的南面获得法外滩17号地块。该地块总面积约22.8亩,面积很大,但其建筑与三德堂相比就简单得多了,仅是一栋面向外滩的二层砖木结构的坡屋顶建筑。到了1908年,鉴于法外滩处的房屋过小且周围地价很高,天主教的神父们选择在金神父路(今瑞金二路)购地建房。财大气粗的太古洋行相继收购了16号和17号地块,并于20世纪30年代前后在此建造了两栋高达六层的现代风格平屋顶仓栈。

2. 太古码头和太古洋行

新永安街到新开河的法外滩土地被划分为24号、25號和26号三块。其中24号地块面积达13.67亩,是当时法租界外滩面积第二大的地块,其所有人就是著名的英国太古集团下属的太古轮船公司。该公司自1872年创立后,一直锲而不舍地收购法租界外滩的土地和码头,用于建设其航运帝国。19世纪80年代,太古轮船公司在此兴建的栈房多为低矮的坡顶建筑,直到1906年才出现第一个大手笔。太古轮船公司决定在新永安街与法外滩转角处建造办公楼,即太古洋行大楼。建筑由新瑞和洋行设计,顾兰记营造厂承建。该楼坐西朝东,面临黄浦江,平面约为一个边长35米的方形,面阔七间,地上四层地下一层,砖木结构,四坡屋顶。清水砖墙采用英式一顺一丁砌法。建筑中间主体采用装饰和不同形式的开窗加以突出,两侧部分除第三层使用平券外,均采用半圆拱券,建筑内部入口正对楼梯间。其南侧25号和26号地块上的第一代建筑均为低矮栈房,被太古轮船公司收购后则被相继改成多层仓栈。

(三) 金利源码头段的货栈性建筑

金利源码头段的法外滩(从新开河到方浜)来源于法租界的第一次扩张。最初,法国驻沪总领事考虑到这段土地过于狭长,不利于商业开发,遂决定将土地暂不予以出让,全部留给法国邮船公司,用于建造办公楼、码头、栈房和邮务营业所等。法国邮船公司并没有按照原定目的利用这些土地,而是随后转让给了旗昌洋行和贴现银行经理科尔迪埃先生。梅朋·傅立德:《上海法租界史》,倪静兰译,上海译文出版社,1983年,第307页。到了1885年,这段沿滩地块被细分为18幅大小不等的地块,并由三大公司相继获得,他们分别是中国的轮船招商局、外商卡麦隆(Cameron E.)和法商上海进口公司(Société Im de Shanghai)。

1872年,眼见英美轮船出入我国沿海和长江沿线口岸获得丰厚利润并对“国之大政”的漕运构成威胁,李鸿章经奏请朝廷批准后命候补知府朱其昂等人在上海筹办轮船招商局。招商局全权负责专营国内的粮食运输,并兼顾客运。1877年招商局收购了美商旗昌轮船公司的船只、码头和栈房,将这一段江岸的数个码头合并,统称为“金利源码头”,后期又称“招商局南栈码头”和“第三码头”。法外滩的金利源码头全长1640英尺(4998米),远超过招商局虹口北栈码头(850英尺,2591米)和中栈码头(430英尺,1311米)的长度之和。当时招商局受到太古和怡和等洋商轮船公司联合倾轧排挤,金利源码头为其顺利站稳脚跟及日后壮大起到了重要作用。招商局在此基础上不仅顺利开展客运业务,还在金利源码头上新建了很多两三层的货栈仓库。这些规整的矩形仓库沿着黄浦江沿岸有序地展开,简洁的立面和传统坡屋顶形成了另一番中国码头特色。

四、 法外滩与外滩的比较

纵观法外滩的历史发展,可以发现,它与外滩之间既有顺承延续与相似的影响关系,也有着鲜明的差异与特色。就相似影响而言,两者的滨江大道都源于对原有纤道的利用、改造与拓宽;它们的开发与发展都与海运和进出口贸易密不可分;其长度都在1100多米左右,宽度差别也不大,外滩和法外滩分别在1860年和1862年基本确定要拓宽至100英尺。这些无疑也深深烙下了法外滩对外滩的借鉴学习与延续的印记。但是,它们在滨江大道一侧的城市绿化景观、天际线、城市功能、建筑风格等方面有着深刻的差异,因此又给人一种泾渭分明的不同印象。

城市绿化景观 从1886年开始,法租界公董局就计划在法外滩两侧栽植树木,从法国挑选了120株树苗运到上海种植,而后每年根据上年损毁树木的情况再从法国海运树苗进行补种。因此到1898年,一位德国记者高德满(Paul Goldmann)来到法外滩,看到“这里全部种着法国梧桐,电灯杆竖在江边马路中间石头做的街心岛上,而不是道路的一侧,完全与巴黎的大街一样”。 马学强:《上海与巴黎的连结——法国在近代上海设立的“法国区”》,见《上海—巴黎都市文化国际学术研讨会论文集》,2009年。与法外滩刻意学习和模仿巴黎不同,公共租界则意在此处创造一个如画般的滨水场所,他们沿着黄浦江布置了公园、大片的绿地和精致的城市雕塑,使这里成为一个可以供英国绅士们散步或游憩的地方。

城市天际线 天际线的形成往往受到建筑的功能类型、风格和技术法规等多重因素影响。自上海开埠后的百年里,外滩先后经历了洋行码头及仓储中心、商务中心、金融中心三个发展阶段,每一阶段内建筑的功能类型和风格总体上比较一致,所以外滩天际线显得错落有致。而法外滩沿线建筑由于建造时间跨度较大,在不同风格和技术影响下,天际线高低起伏,变化很大,加之南北割裂的效果,所以完全不像外滩那样和谐统一。

建筑形式 外滩的建筑形式前后经历了三次大的转变:从早期殖民地外廊式和文艺复兴式转向古典主义和巴洛克,再转向新古典主义和装饰艺术派风格。但每一次转变在时间上都比较集中,所以总体形式上具有很好的统一性。法外滩的建筑风格虽然也经历了转变,从最初的偏向法国文艺复兴风格发展到后期的纯现代风格,但是每一次的转变都只是个别现象,没有规模效应,因而呈现出一种断断续续、跳跃式的变化效果。

造成法外滩和外滩上述差异的动因有很多,但主要集中在以下几个方面:第一是美学观念的影响。两个租界在处理黄浦江边冲击而成的新淤泥之地时,公共租界工部局董事会都竭力阻止任何私人占有可能对外滩自然美产生的破坏,并推动英国领事同意将其填高,以做公共开发之用。其中,外滩公园与绿化草坪便是借此被开发出来,用作公共游览休憩。法租界公董局则似乎满足于对巴黎式林荫大道的追求,因此多将涨滩之地用于码头与货栈建设,未曾像工部局那般重视对滨水空间的游憩开发。第二是经济影响。这主要体现在两者在滨江大道一侧的土地价格和业主变化上。随着地价不断上涨,外滩的租户业务从最初的进出口贸易转变为金融服务,因此就有了众多奢华的银行建筑。随着外滩原有进出口公司的迁入,地价相对便宜的法外滩出现了更多的贸易公司,同时太古洋行更是逐步对太古码头段土地实现最大化占有。因此,这两种截然不同的业务功能使得二者之间的建筑差异性也非常明显。第三是华洋竞争与战争影响。招商局从成立之初就不断面对激烈的华洋竞争,而对码头及货栈的最大化占有则是决定其成败的关键要素,直至招商局收购美商旗昌轮船公司,竞争才稍加和缓。(见表1)20世紀30年代,在中日战争的影响下,招商局的仓栈错过了像太古洋行那样建造六层新式钢混结构建筑的更新时机,这使得金利源码头和太古码头之间的建筑差距逐步增大。

至此,通过对法外滩的历史发展与比较梳理可见,其独特的历史文化价值主要体现为:首先,法外滩同外滩一起构成了上海最早的滨江大道,为以后的黄浦江滨江大道和空间的建设提供了重要的规划借鉴意义。其次,法外滩还深刻体现了巴黎城市规划对法租界的影响。比如,它也是在满足巴黎林荫大道的宽度要求后才开始种植悬铃木。同时,这里还是法租界重要节日的庆典场所,每逢节庆,在沪法侨总会将其盛装打扮一番,因此具有重要的文化价值。此外,曾经建有信号塔、法邮大楼、法国领事馆、三德堂和太古洋行等重要优秀建筑的法外滩充分展示了多元丰富的建筑艺术价值。最后,法外滩不仅见证并承载了上海航运贸易事业一个多世纪的发展与转变,也见证了轮船招商局为打破国外垄断而付出的艰辛努力,具有重要的历史价值。虽然,历史上的法外滩没有外滩那般奢华,今天的法外滩也已经不复原貌,但是这并不能成为我们质疑法外滩曾经的历史地位的理由。通过对其发展往事的追述与梳理,有助于领会上海这座“海派”城市的另一番魅力。

College of Architecture and Urban Planning, Tongji University, Shanghai 200092, China

After the opening of Shanghai Port in 1843, the British Consul in Shanghai retained the original “towpath” along the beach of Huangpu River in the British Concession according to the Shanghai Land Regulation, and expanded it to the “Bund”. Following the practice of the British Concession, the French Consul constructed the original Huangpu River “towpath” from Pidgin (now East Yan an Road) to Shiliupu Wharf into a “French Bund”. In the nearly 100 years of construction and development of the French Concession in Shanghai, the French Bund of Riverside Avenue is the representative of the famous broad boulevards in the French Concession, and the buildings and wharves on both sides are witnesses to the progress of the French Concession from east to west. This paper reviews and sorts out the historical facts of the formation and evolution of the French Bund from the second half of the 19th century to the first half of the 20th century, and analyses the urban texture and important buildings along the French Bund area. It is pointed out the French Bund presents a difference characteristic of different wharf sections. Through the comparison with the Bund in terms of urban green landscape, skyline and architectural forms, another charm and historical culture value of the “Shanghai style” city embodied by the French Bund is deeply revealed.

Bund; French Bund; Huangpu River; wharf; Riverside Avenue; Modern Shanghai

王晨丽