柳州茶文化与茶产业发展探析

2020-03-10康日晖

康日晖

(柳州城市职业学院,广西 柳州市 545002)

柳州市地处广西壮族自治区中北部,是一座具有两千多年历史的文化古城。先秦时期,柳州属百越之地,汉代置谭中县,隋代改名马平县,属象州,唐代开始称为柳州。柳州地处亚热带,温度适宜、雨量充沛,年平均日照约1600h,年平均降雨量约1400mm,雨量分布北部多于南部,山区多于平原,无霜期长达300d以上,是我国最适合茶树种植的区域之一。目前,形成了三江早春茶、融水古树茶等地方特色产品。柳州人自古就有喝茶的习俗,属地杂居着汉、壮、侗、苗、瑶、仫佬等近30个民族。在历史的变迁中,柳州人民的茶叶开发从药用到食用,再到承载着乡村经济发展的茶旅开发,柳州茶产业所承载的功能也在历史中发展与变迁。

1 柳州茶的发现及茶文化的兴起

柳州地处华南茶区,有着特别适宜茶树生长的环境条件,陈爱新认为广西西北部也是茶树原产地中心之一[1],认为茶树的原产地位于我国的云南、贵州、广西的山区。庄晚芳[2]认为广泛分布于云、贵、川交界处和岭南两广地区的“皋芦”就是南方广泛利用的苦茶。上古时期的药学著作《桐君采药录》记录了产于南方的皋芦,味苦涩,用其煮饮后能驱睡眠,因此深受岭南人的爱好。而唐代中药学家陈藏器在《本草拾遗》中对皋芦的药用价值做了详细的阐述,介绍了用皋芦叶煮水,味道虽苦但喝完具有解渴、除痰、驱睡眠等功效。沿袭至今,融水、三江等偏远山区,仍有用浓茶治疗伤风感冒、痢疾等疾病的习俗。说明茶为药用,是柳州深山老百姓发现并利用茶的开始。

柳州地理上处于茶文化从云、贵、川传播至长江中下游[3]及华南地区的中间位置,柳州早在唐代以前就有喝茶习俗并形成了本地独特的饮茶文化。而打油茶是柳州苗、侗等民族地区一种独特的饮食习俗。打油茶饮食可追溯至唐代[4],当时广西少数民族在长期生活实践中发现喝油茶具有去寒暖胃、健脾除湿的功效,后慢慢传承下来。笔者在柳州打油茶风俗浓厚的苗族、侗族、瑶族地区调研得知,当地人认为早期交通闭塞,医疗条件落后,当地先辈用茶叶来治病。同时发现茶叶煮水相对山泉水更健康,就慢慢选择喝茶。《三江县志》记载,三江县当地的汉族人“多爱以茶叶研为末,以之煮油茶,拌饭而食”,壮族同胞则“以自植茶叶煨茶”[5]。而当地的侗族人则“饮品有清洁之井水,自植之细茶叶”。可见当时侗、壮、汉等民族同胞杂居已久,习俗相互影响。《融水苗族自治县志》记载:居住在融水县偏远山区的红瑶,“尤兴打油茶,制法较粗,炒硬米,茶味特浓,日必两餐”[6]。说明当时侗族、苗族、瑶族等柳州北部山区老百姓日常有喝油茶的习俗,且一日二至三餐,甚至连杂居的汉族人也是如此。因此,苗、侗、瑶族这些居住在山区的人民,前期选择茶叶饮食,主要是茶叶有一定的保健、药效作用,而慢慢发展成的打油茶,应该是为了生活的方便以及长时间的杂居过程中文化的融合才形成了这种风俗。这一风俗也促使柳州北部山区的茶叶用量越来越大,逐渐将野生茶树移栽驯化,种植在住所周边。

2 柳州茶文化与茶产业的迅速发展

柳州茶在唐代时,茶园种植面积迅速发展,由于茶叶品质好而传播至省外。柳州境内的九万大山、元宝山目前仍存在很多类似云贵高原的高大乔木型或半乔木型的茶树资源。唐代陆羽《茶经》中提到“象州”的茶叶和“岭南、福州、建州、韶州”等地茶叶“往往得之,其味极佳”。陆羽所提及的“象州”,当代茶学者吴觉农考证就是现今的广西柳州[7],对其出产的茶叶品质,有“味道极佳”的好评。唐代是我国茶文化快速发展的一个重要阶段,这一时期,茶叶虽主产于长江中下游地区,但却伴随着贸易、文化的交流,饮茶习俗逐渐遍及南北,并传播至偏远少数民族地区。

柳州的苗、侗、瑶等民族不善经商,因此在宋以前茶叶主要用于家庭消费,或解毒治病,或煮汤佐食。由于茶叶的需求越来越大,逐渐将茶树移植在便于采收的房前屋后、水塘边、田埂旁等当地人叫做“四旁”的地方,茶叶产量越来越多,自家消费不完,有时会把多余的茶叶带到集市换取其他物资,才逐渐形成茶叶的销售市场。茶叶在宋代的国民经济中有着重要的地位,在这一历史时期,税茶、贡茶、茶马互市等制度逐步完善。宋代茶园遍及秦岭以南,尤以华南茶区的茶叶名气最大。按照行政区域划分,当时的柳州属于广南地区,相比宋代其他茶区,广南地区茶叶产量不多,主要供本地饮用,所以官府没有严加控制,但在这一时期柳州也有了茶叶纳税记录。据《宋会要辑稿·食货》记载,广南西路茶叶产销89736斤,辖区融州的融县产销有2000斤,融州即今天柳州市融安县、融水县一带。由于宋代对茶叶生产者的剥削很残酷,每收100斤茶叶还需多收取“耗茶”20斤到35斤不等[8],还有偏远之地难以管控的漏税私茶,因此宋代融县所产之茶应远高于2000斤。

明清之时茶业经济得到飞速发展。明代农业生产技术进步,社会物资丰富,促进了手工业和商业的发展,茶叶贸易也得到很大提高。明代对茶叶的管理主要采取“榷茶”“引税”两种制度。除了陕西和四川两省是采用“榷茶”这一制度外,而其他各省则为收取茶税。明代广西茶总课钞数1183锭余[9],可见茶业经济已举足轻重。当地县志记载,清代时融水县民间有“友朋相往,以茶相赠”的习俗,时至今日,在当地婚嫁风俗中,仍需一份茶叶作为彩礼。而发展到清代,《融水县志》记录,为了管理融县的茶叶生产与贸易,州府设置了“茶盐司”一职来管理茶叶生产与销售,说明当时的茶叶经济得到了飞速发展,作为重要的经济作物,朝廷已经相当重视了。融水县汪洞乡平时村至今仍保存有大概1.33hm2的野生大茶树园,经鉴定得知最老的茶树树龄已达到160多年。这说明在清代道光年间,当地茶园已经规模化生产,并形成一定面积种植,这个规模显然不是农户家庭消费所需,可推测当时已形成了商业化茶叶生产的茶树种植园。

3 柳州茶产业的短暂衰落

清末至新中国成立前,由于社会动荡导致百姓消费能力锐减,再加之交通中断,导致柳州市的众多广东商人纷纷撤离,柳州茶贸易陷入低潮,但山区百姓仍然加工茶叶用于自家消费。

4 柳州茶产业的复兴

4.1 国有茶厂兴起

从20世纪60年代起,柳城国营华侨农场为了安置从东南亚归国的华侨,确定“以茶为主,多种经营”的经营结构方针。据该厂一位老农艺师回忆,1965年发展了“茶园37.6hm2、水稻41.33hm2、油茶33.33hm2等粮油经济作物”,使得生产安排主次分明,管理有序,发挥了显著的经济效益。到1982年茶园面积扩大到557.07hm2,成为农场的主要经济作物。1970年,柳城县国营伏虎华侨农场茶厂引进100hm2云南大叶种茶树种植。而作为司法系统的柳城县四塘农场茶厂也在1965年引进云南大叶种茶树。这些国营茶厂对柳州乃至广西茶产业的发展产生了积极影响,其管理的规范性和产业工人技术的娴熟,为后来柳州茶业经济奠定了良好的基础。柳州国营茶厂以司法系统的劳改农场和安置越南等地的归难侨胞的华侨农场为主,分布在柳城、鹿寨两县。经营规模较大的有国营华侨农场茶厂、四塘农场茶厂及国营伏虎华侨农场茶厂。20世纪60年代,国营茶厂率先引进云南大叶种种植,从1965年种植至1990年间发展至约1400hm2,后因消费结构等因素影响有所缩减。在茶叶的生产加工上,当时柳州茶厂设备先进,1986年柳城国营华侨农场就已采购一套英德茶厂转子机加工设备用以加工红碎茶,1988年再从印度引进价值40多万元的“U”型CTC揉切机及其配套设备一套,开始了柳州红碎茶的大规模生产,促进了柳州茶走向海外市场。

4.2 扶贫与乡村振兴

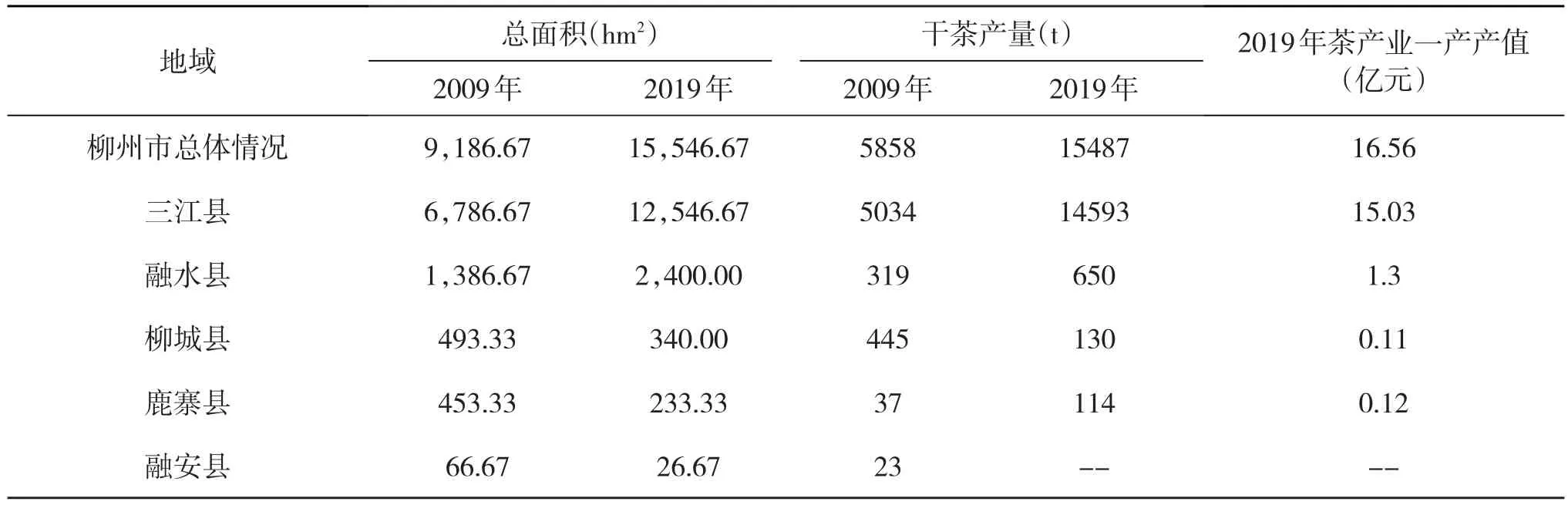

近十年来,柳州茶园面积、干茶产量、品牌的知名度都获得了很大发展,柳州北部的三江侗族自治县、融水苗族自治县是有名的产茶县,茶叶是重要的农业经济作物。当地政府根据茶树资源特色,形成差异化发展。三江县的早春茶、融水县的古树红茶逐渐在市场上形成了品牌影响力。根据柳州统计年鉴和柳州市农业技术推广中心统计数据,从2009年至2019年,十年间柳州市茶园面积增长69.23%,达到15546.67hm2。茶园面积增长最快的是三江县和融水县,其中三江县近十年茶园面积增长84.87%,成为广西茶园种植面积第二大县。干茶产量全市由2009年的5858t,发展至2019年的15487t,增长近3倍。从全市各县茶园面积、干茶产量来看,三江县、融水县呈现了较大增长。而柳城县、融安县、鹿寨县由于地势平整,交通便利,近十年来大力发展水果、甘蔗等经济作物,茶园种植面积及干茶产量均呈现下降趋势。具体见表1。这说明,茶叶产业仍然是柳州山区脱贫、乡村振兴的重要经济作物。三江县布央村30年前是远近闻名的贫困村,曾有“山高水远布央村,有女莫嫁布央郎”的说法。1988年布央村在县扶贫资金的支持下种植了18.67hm2茶叶,这是三江县第一个规模种植良种茶树的茶园。经过30多年的发展,不仅让布央村凭借茶叶走上了致富路,还带动全县发展了近12666.67hm2茶园,间接带动25万茶农就业,茶叶产业成为三江县农业支柱产业和脱贫攻坚的有力抓手。

表1 2009年和2019年柳州市各县茶园面积及干茶产量对比

随着三江县贵广高铁、厦蓉高速公路的开通,柳州桂北地区的少数民族风情游愈发受到游客的喜欢,形成了桂林—三江—黔东南民族风情旅游线路。近十年来,融水县、三江县都把茶叶产业的发展放在重要位置,特别是三江县十年来茶园面积不断扩大,其区域品牌三江春、三江红及极具民族特色的三江打油茶逐渐享誉区内外。随着三江县茶旅产业的兴起和民族文化的盛行,桂北地区民族的饮茶文化及优质的茶产品成为吸引游客的亮点,并给当地茶农带来了新的经济收入。目前将旅游文化引入茶园,采茶、制茶体验与传统的百家宴、侗族大歌、芦笙踩堂等侗族民俗文化相融合,打造集生态、休闲、风情于一体的茶园观光游。2018年三江县布央村成为柳州市第一个以茶旅为主题的国家AAAA级景区。通过旅游带动茶叶附加消费,茶旅融合发展,从而推进柳州北部乡村脱贫致富。

5 展望

柳州种茶、饮茶历史悠久,在发展的过程中,茶叶品饮价值经过药用、食用再到成为一种待客礼仪,茶叶经济经历农户自用、贸易赋税、归难华侨的安置、扶贫攻坚和乡村振兴等阶段。柳州茶叶在发展的历史长河中,历经功能的变迁,却始终扮演着重要的文化、经济角色。

近年来,柳州茶产业不断强化产品品质,发展理念由“量”到“质”“量”并重。柳州茶区大力推广茶园绿色防控管护模式,建立绿色食品级茶园基地,确保柳州茶原料的质量安全。各县加快茶叶产品地方标准建设,确保成品茶品质稳定。加快茶叶产品质量追溯管理系统建设,让消费者“云端”可见茶产品的高质量管控。但在品牌构建上,柳州区域茶文化的挖掘及与产品品牌的融合仍有待进一步开发,虽然目前柳州已形成三江早春茶,融水古树茶,柳城、鹿寨有机茶的产品布局,但我们还需不断深入挖掘柳州少数民族饮茶历史与文化,充分展示柳州茶文化的独特魅力,提升柳州茶品牌价值。