“莫名的渴望”:从策展人的“后退”谈起

2020-03-09

随着策展人身份在展览中的逐步确立与认可,展览主题的阐释、艺术家作品的解读以及观展逻辑的设计等成为了多数公众在面对一个全新展览时率先依赖的对象。在当代艺术愈发多元化、思想化与个体化的表达与呈现中,策展文本演变为使艺术家的思考走向公众的最直接途径之一。然而,由于策展人以“他者”的身份介入艺术表达,艺术家创作与思想在传递过程中实际上经过了一种基于策展者个体经验的“转译”。具体到艺术机构的群展中,机构方、策展人、艺术家群体与观者更是形成了一种日趋体系化的合作模式:机构创造公共展示与交流的空间,策展人挖掘基于所选艺术家作品共性的阐释,艺术家与观者隔着“转译”的文本进行着交流。

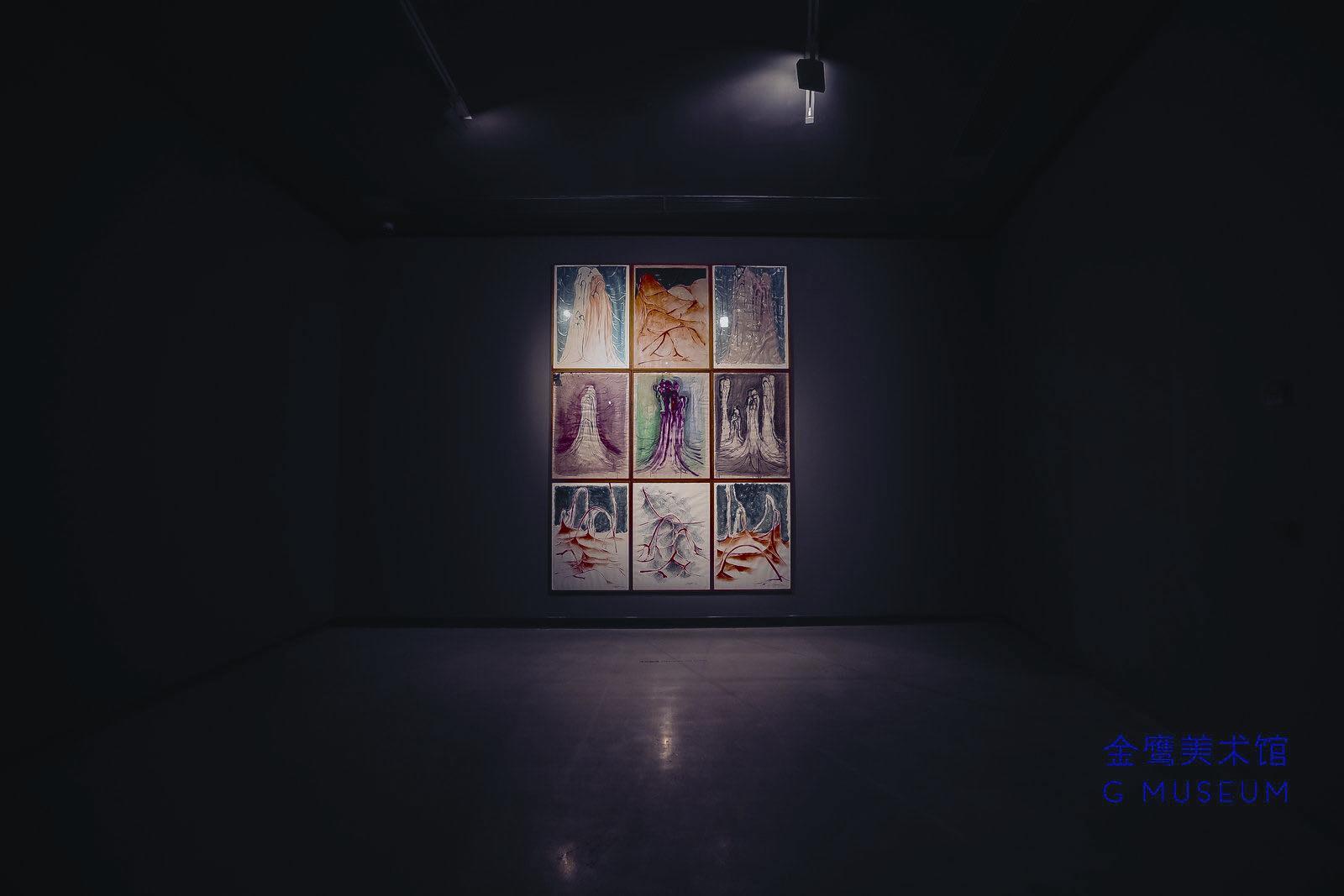

2020年11月10日,金鹰美术馆的年度展览项目《如同我们,所有莫名的渴望》于中央展厅启幕,这也是13米挑高的中央展厅首次在公众面前亮相。展览以回归艺术家自我内心渴望为切入点,呈现了姜杰,林科,毛焰,仇晓飞,尚扬及夏小万六位艺术家的创作与思考。同时,该展览亦注意并回应了艺术家自我表达与策展人、机构等介入之间的博弈关系,试图探讨已经形成固有规范和逻辑的展览构建思路,以此来抵抗机构职业化和思想技术化带来的同一化的滋长。

“时间”与不由分說之变

在展览前言中,策划团队提到,从艺术家之间寻找共同线索这种技术化的展览策略会导致对艺术家的分析变得一概而论,这与展览最初意在使有强度的个体独立表达的立论相违背。在这样的矛盾状态下,“时间性”被提出,在此用以讨论特定话语中的丰富个体——代际差异,艺术语言的迥异,潜移默化的不可逆变化,在时间的无形作用下,一切多元化的表达与丰富个体的力量似乎都有迹可循。

由此,“时间性”自然成为了串联一切不同艺术表达与个体经验的一条“暗线”。将时间轴纵向展开,艺术及不同的人生经历与创作历程以这条轴为原点横向铺开,由此观众得以看见这段特定的“历史截面”——其独一无二且无可复制。

“80年代末的武汉是一个充满活跃思想的城市,在那里尚扬展开了针对画面图式的思考。此时童年的仇晓飞正生活在东北的一座工业城市,毛焰刚刚考入中央美术学院,姜杰已成为校园里的翘楚。1987年夏小万参加《走向未来》画展时,林科甚至刚出生不久。”

这段横跨三十年的时间切片以文字的形式呈现出来,用以呼应六位艺术家在三十年间迥异的人生经验与图像表达。通过文字的梳理与“并置”,我们发现这种“考古式”的挖掘使得人与人之间在某个时空维度总会相遇,而这种相逢的际遇使得艺术家之间纵然相隔代际,纵然艺术语言与媒介的选择各有不同,但呈现出来的视觉图像背后总能被发现或多或少的关联,而这些隐约的关联,又在此刻同空间中的交汇中震荡开来。

值得注意的是,这种基于艺术家所经历时代的挖掘与并置也并非个案。日前,鲁明军曾在展览《缪斯,愚公与指南针》的策展文章中,同样采用了这种并置的策略:

“……2016 年,即抗战胜利 70 年后,艺术家杨福东以徐悲鸿的《愚公移山》为母本,重述了这个古老的传说……也是在这一年,年轻的艺术家褚秉超孤身前往家乡甘肃平凉,以一己之力试图修复一座因自然灾害塌陷的山体。从2016年至今,他无数次回到这里,修路、挖山、 植树、引水、治理山体滑坡、刻字等,甚至还为这座山取了一个极富古意的名字:‘七府環屏……”

在这篇文章中,被并置的不仅有来自不同国家与文化背景的展览艺术家,还有参展作品背后丰富的历史际遇、神话与寓言的隐喻。在这场并置中,时间轴被更有力地向远处拉伸,其也自然囊括了更广阔的历史空间与文化隐喻。

诚然,代际、文化等的差异造就着不同艺术家艺术选择与表达的差异,正如出生于40年代的艺术家尚扬始终在辩证地观看图像,他的当代性课题来自于解决“图式”与“叙事”的纠葛。而对于毛焰而言,他不需要面对“当代性”的问题,甚至不需要面对“绘画”的问题,所有画面的问题都是关于“自身”的终极问题。