高校实验室危险化学品“互联网+电子追踪+法治”规范管理新模式探索与实践

2020-03-09王士国王晓华史天贵

王士国,卢 凡,王晓华,史天贵,任 佳,王 杰

(1.中国地质大学(北京)资产与实验室管理处,北京 100083;2.国家科技基础条件平台中心,北京 100862;3.北京工商大学 图书馆,北京 100048;4.北京理工大学 实验室与设备管理处,北京 100081;5.中国地质大学(北京)财务处,北京 100083)

截至2015 年5 月,全国高校共有40 000 余个实验室[1],高校危险化学品安全保持了总体稳定的发展态势,但使用危险化学品的实验室覆盖多学科,安全事故时有发生,给社会带来一定的负面影响。据统计,2006—2017 年,高校化学实验室爆炸事件共发生14起,其中9 起涉及人员伤亡。根据2015—2017 年教育部科研实验室三年现场检查75 所学校结果统计[2],发现化学安全隐患581 个,占比34.5%,化学安全是三年来安全检查中最严重、最突出的问题,位列最高。尽管高校已设立相应的管理部门,也投入了大量人力物力进行危险化学品安全管理[3],但安全事故的发生暴露了高校在危险化学品安全管理方面的薄弱环节[4-5]。随着国家管控力度加强,国务院、地方应急管理部门相继出台了有关危险化学品的法律法规。“法治”已经成为规范高校实验室危化品安全管理有效的行政手段。危化品的管理工作有必要从管理工作层面上升到法律层面[1,6],随着“互联网+”信息技术的发展,危化品管理工作需要统筹法律、法规、技术、管理等于一体,建立“互联网+电子追踪+法治”新模式,实现危化品全生命链条、全活动类型链条管理,做到有迹可寻、有法可依、有法必依。

1 高校实验室危化品管理法治现状与存在问题

1.1 法律法规

1992 年,国家教育委员会颁布了《高等学校实验室工作规程》,首次明确规定了实验室建设、任务、体制、管理、人员等内容,但受时代所限,危化品管理仅是参照条例,并未明确具体内容。2002 年起,《危险化学品安全管理条例》[7-8]等法规发布,高校参照此类条例管理危险化学品,但专门用于高校实验室危险化学品管理规范多年来一直处于“参照”执行的状态,不利于严格的法治管理。

近年来,国家行政部门制定了相应的综合治理方案及规范[9-11],对管理体系、组织、职责、人员管理、化学品管理、仪器设备管理、设施管理、环境管理、安全风险辨识评估、安全风险管控、应急管理等内容做了具体规定,高校对危险化学品的管理要求逐渐明朗,开展工作有据可循、有法可依。2020 年1 月5 日,应急管理部办公厅发布了《中华人民共和国危险化学品安全法(草案征求意见稿)》[12],为危险化学品的依法治理提供了法规依据和有力支撑。

1.2 存在的问题

1.2.1 安全意识及法律意识不强

高校师生的安全意识有待进一步提升。由于危化品种类多、使用量大、危险属性复杂,化学反应过程风险多变等特点,需要引起高校师生对危化品使用、操作等的高度重视,自觉提高对危化品的安全意识。然而,高校师生在这方的意识还比较薄弱。危化品安全事故时有发生,如2015 年6 月,苏州某大学物理楼某实验室在处理金属锂块时发生爆炸,苏州消防部门调集7 辆消防车参与救援,所幸的是无人员受伤,但造成了一定的社会影响。

高校师生的安全法律意识也需要进一步提高。随着国家安全管控力度逐年加强,高校危化品的购买、储存、使用、管理等各环节须严格按照公安部门的相关规定进行操作。部分师生对危化品常见的违规行为了解不够,对危险化学品事故发生的特点与规律认识不足。一些师生因教学科研实验需要,致使危险化学品非法流入校园,储存量超过法规上限,导致触犯相关法律法规,违反学校规章制度,并受到处罚、处分。如2018 年10 月,南京某大学在校生,未按照学校《危险化学品管理规定》相关要求,在校内审批、备案手续不齐全的情况下违规购买硝酸,受到学校学生违纪处理小组通报批评处分,给学生的学习生活带来影响。

1.2.2 管理机制不健全,缺乏学校管理部门有效执法权

危化品涉及部门多,涉及法规多,监管交叉与监管盲区等问题同时存在。目前高校实验室危化品日常管理部门主要由实验室处、实验室与设备处、国有资产处、后勤集团、保卫处等承担,部分高校采取的是“职能部门+学院”模式。在面对师生不规范或违法行为时,适用的制度相对滞后,有关部门的管理要求和标准不够协调统一,执法权不够有力,甚至存在“多部门扯皮”“无法可依”等现象。因此,需要建立健全有效的危化品安全执法机制和管理体制。

1.2.3 管理信息化滞后,环境监督缺位

目前,一些高校对危险化学品购买、储存、使用、回收、废弃处置监管流程存在薄弱环节,信息化水平有待提高。由于信息化管理滞后,很难从源头上严格把控。如2018 年北京某大学发生爆炸事故,有关人员绕过学校保卫处与主管部门,违规购买,违法储存危化品,酿成了悲剧。由于危化品购买、申请、审批、领用、使用等缺少原始记录,很容易在危化品管理上出现问题,导致安全事故的发生。

一些高校投入环境监督、安全检查、安全管理等常规性经费不足,特别是对涉及环保的“三废”(废液、废气、废固)监管力度不够。随着2018 年6 月16 日《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》出台,三废管理日趋严格,需要高校按照法律法规采取有效措施,加强环境监督与防护。尽管2004 年国家环保总局发布《关于加强实验室类污染环境监管的通知》,但未在全国普及推广,高校实验室污染环境的环保法律法规暂时处于比较模糊的状态,环境监督“参照”相关法律法规执行[13],其具体环节有待深入落实。

2 “互联网+电子追踪+法治”新模式探索与实践

我校探索了“互联网+电子追踪+法治”新的管理模式,建立了危险化学品全生命周期运行机制,着重发挥“法治”体系、“互联网+”在安全管理中的积极作用。

2.1 建立完善的危险化学品管理“法治”体系

“法治”贯穿危险化学品全生命周期管理的每一个环节,是规范危险化学品使用最有效的行政手段,只有依法管理才能切实有效地推进风险防控。目前,我国高校实验室初步形成了以危险化学品管理为主的法律体系,覆盖了危险化学品的购买、储存、使用、回收、废弃处置等环节。其中《中华人民共和国危险化学品安全法(草案征求意见稿)》作为危险化学品管理监管领域的基础法,统摄现行有关法律法规与标准规范。

针对“多部门管理,执法权不足”、管理责任边界模糊现象,我校梳理了危险化学品管理相关的制度与措施,制定了可操作的配套实施细则、制度,明确了危化品管理职责,细化了安全管理边界。从学院层面、安全监督层面、危化品日常监管层面、奖惩考核层面、实验项目评估层面,明晰各部门各领域的监管内容,增强安全管理的效率。同时,不折不扣地将教育部与市教委下达的专项整治要求落地执行,坚持全生命周期、全过程管理,形成具有本校特色的危化品管理“法治”体系,实现“有法可依,有法必依”。

针对危化品法律意识淡薄问题,根据法律法规,组织师生学习有关危化品特殊监管方面的文件,明确各管控主体,严格按照法规要求进行管理。我国危化品的管理主要是“目录式”管理,《危险化学品名录(2015 版)》共有2 828 种危险化学品[14]。按照法律法规管控级别分类,实验室危化品分为管控化学品与一般危化品。管制类化学品是受政府部门管制监控,并须经由相关政府部门审批或备案后方能采购和使用的化学试剂,属于国家特定种类的危化品。我校危化品管控级别分类流程如图1 所示,一共细分为10 类。

我校在实验室危化品购买、储存、使用、回收、废弃处置等方面严格执行相关部门颁布的《危险化学品安全管理条例》,并对违规人员按照《治安管理处罚法》追究责任。在对危化品依法管理的同时,我校引入第三方专业服务公司,以减少危化品在校内中转、运输的风险。如我校严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》[15]规定,分类收集、贮存危险废物,禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。全校设危险废弃物暂存库,各实验室设置有危废暂存点。为加强对危险废液库管理及危险废弃物收集与处置工作,提高处置效率,学校引进“环保管家”,每周“环保管家”实现实验室上门收取危废,学院师生通过提前登录“环保管家预约”小程序预约上门收废时间,实现了“云预约”与现场分拣,最大限度消除了从实验室到危废暂存库这一过程的隐患,并定点强化师生培训,提高了处置频次。目前,全校的危废处置工作大为改善。

图1 危化品管控级别分类流程图

2.2 采用“互联网+电子追踪”模式,实现全生命周期管理机制

基于云平台、手机APP 等信息手段,部分高校已经建立起较为完善的危险化学品采购管理信息化平台[16]。以北京工商大学国有资产管理处为例,该校建有低值易耗品管理系统,包括两个模块:材料采购和化学品采购。采用无线射频识别技术(radio frequency identification,RFID)提供精准的使用轨迹数据。利用RFID 和二维码技术形成的电子追踪标识可以实现监管全过程管理[17]。

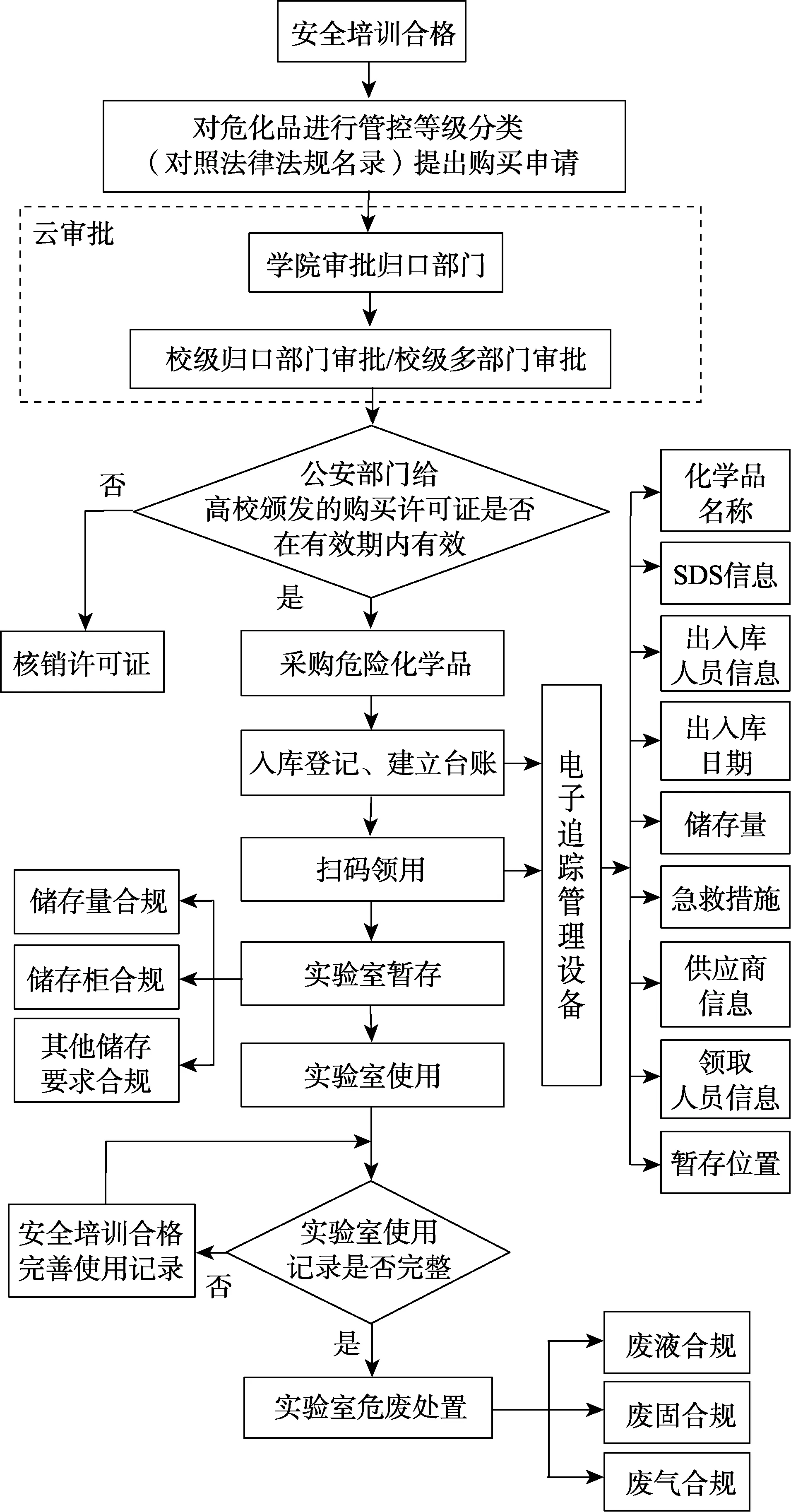

图2 基于“互联网+电子追踪+法治”模式下的 危险化学品全生命周期管理

基于“互联网+电子追踪+法治”模式,该校可以实现危化品全生命周期规范管理(见图2)。在管制化学品审批环节上,如果需多个部门联合审批,则主审批部门联合其他部门通过互联网平台共同进行“云审批”;若存量超量,审批则不予通过,待存量使用达到规范要求,重新提交购买申请再进行审批。审批通过后,如果未能在许可证有效期内完成购买,需登录系 统进行许可证核销,之后重新提交购买申请进行审批。危化品入库与出库时,由电子追踪标识,作为危化品的唯一身份标识,利用电子追踪管理设备读取化学品名称、SDS(安全技术说明书)信息、出入库人员信息、出入库日期、储存量、供应商信息、领取人员信息、暂存位置信息等,建立动态实时可查询的台账。危化品在使用前,须完成实验项目安全评估,做好使用防护与应急措施后,方可开展实验。危化品记录须清晰可查,危化品使用记录须保存两年以上。危化学在实验室暂存时,须保证暂存合规、储存柜合规、储存量合规;实验室危险废弃物处置,保证废液、废固、废气处置合规。整个危化品管理流程须严格按照危化品管理法律法规与标准规范执行。

2.3 加大危险化学品“法治”教育宣传力度

预防危化品安全事故与违法行为,安全教育是必不可少的一环。针对师生安全意识不强、法律意识淡薄等问题,我校加强了人员安全培训教育,以便提升师生及实验人员的安全意识。基于“法治”贯穿“互联网+电子追踪+法治”的模式,我校实验室加大了危化品法律普法宣传。按照“全员、全面、全程”要求,将危化品的安全教育培训制度化、常态化开展,并定期组织“隐患就是事故、事故就要处理”等专题教育活动。

以危化品“法治”教育实践为例,我校立足顶层设计,本着“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的安全理念,定期组织院长例会,分管实验室安全的校领导与各学院分管院长、实验室与设备管理处、保卫处等职能部门,一起学习危化品法律法规,将最新的上级部门政策、要求传达至学院实验室,并从2020 年开始试运行化学试剂采购系统,线上与线下同时审批危化品购买、废液处置申请等。此外,学校实验室安全巡查队不定期检查学院危化品安全教育与安全情况;学校还开设了危化品相关课程,如危化品与化工安全、实验与实践安全教育、实验安全学等,充分利用课堂教学加强学生对危化品知识的吸收;每年根据上级部门法律法规政策,及时修订《实验室安全手册》,联合学生工作处发放至新生手中。手册包括危险化学品法律法规要求、危化品目录等安全常识,以及危化品购买、储存、使用、处置等服务指南。实验室与设备管理处联合学生工作处等部门,充分利用“第二课堂”对新生进行入学教育,现场讲授危化品常识,为新生答疑解惑,尽快适应学校实验室环境,为安全使用危化品打下基础;每年学校举办实验室安全教育月,定期展出展板,组织师生集体现场学习;邀请公安、生态环境、第三方专业公司进行培训讲座,并开展应急演练,通过反复培训与“全过程、全要素、全覆盖”的定期检查,真正让使用危化品的师生掌握其物理化学性质,对不同管控级别的危化品知法、守法,学生的知法守法教育内化为法律素养,进而促进安全意识的养成。

3 结语

开展实现危化品全生命周期管理,须将国家相关法律法规、标准规范作为高校实验室危化品管理工作的底线,建立健全危化品安全管理“法治”体系,通过“互联网+电子追踪+法治”的模式,从源头实现危化品购买审批,严格落实高校危化品储存与使用要求,完善实验室危险废弃物管理制度,对所有实验室危化品依法监督、严格执法,明确各部门职责与边界,加强实验室危化品管理工作,组织定期检查,落实风险管控与隐患双重预防机制,实现危化品全生命周期管理,从而提升实验室安全管理效能和法治能力。