职前国际汉语教师教学自主性特征初探

2020-03-09王亚敏黄晓光汪珍珠

王亚敏 黄晓光 汪珍珠

(北京大学对外汉语教育学院,中国 北京 100871;北京师范大学汉语文化学院,中国 北京 100875)

一、引 言

“后方法时代”语言教学观反思传统方法概念,倡导对教师自主性和创造性的回归(陶健敏,2006)。自上世纪90年代起,国外学者开始提出教师自主性(Teacher Autonomy)的概念(Little,1995;Smiths,2000;Anderson,2002等),强调教师控制和支配所教课堂与教学情境的外在权力特征,而国内学者则多强调教师教学自主的内在心理特征,相关研究多集中在教育学界和ESL教学界(姚计海、申继亮,2010;黄景,2010;吴书芳,2011等),针对国际汉语教师教学自主性的研究成果较少,且集中在理论层面(陶健敏,2006;孙德坤,2014;王丕承,2015),实证性研究较少,其中王利娜、吴勇毅(2018)探讨了教学自主性、工作倦怠与工作满意度之间的关系,鲜有针对职前国际汉语教师群体的研究。

随着汉语学习在世界范围内的升温,以及国际汉语教师团体的不断壮大,汉语教学队伍的培养效率亟待提升,而教学自主性正是新时代汉语教师能力培养的重点之一,理应得到国际汉语教学界的重视。本研究在已有研究成果的基础上,针对职前国际汉语教师群体,围绕“教学自主性”这一议题展开了实证研究与数据分析,旨在发掘职前国际汉语教师群体教学自主性的特征现状,从而为新时代国际汉语教师培养提供参考建议。

二、理论基础

(一)“教学自主”概念的界定及其与“自主”“教师自主”的区分

“自主”的基本含义是自己指导自己,不受他人约束或支配(Gilroy,1991),体现为一种自愿的、自发的、自我选择的、自我控制的、并为之负责任的行为(Rodgers,2002)。对教师而言,“自主”则被定义为“自主进行职业行为的能力”(Little,1995)。国外研究认为“教师自主”包含教师对教学及学校工作的控制感和权利(Kreis & Brockopp,2001),它是教师安排教学进度、决定执行教学进度的方法和步骤的权利(Graham,1996),以及能够按照自己确定的有效方式来呈现教学材料,并创造、改进或超越自己所教课程的能力(Anderson, 2002)。在此之后,西方学者对“教师自主”作为一种“能力”又做了大量诠释,如 “一种自主性职业发展的能力(Tort-Moloney,1997),在教学中自主做出抉择的能力、自由和责任(Aoki,2000)”等。Smith(2000)是教师自主探索的集大成者,他归纳总结了教师自主的六个特征,分别为“行为自主、行为自主的能力、发展自主、发展自主的能力、摆脱行为控制和摆脱发展控制”。

国内研究在“教师自主”与“教学自主”的使用上未显现明显的区分,李四清(2013)在梳理“教师自主”与“教学自主”两个概念的基础上,尝试说明两者之间的关系及区别,他指出“教学自主”是“教师自主”的下义词,指教师在课堂教学语境中的教学行为和表现,以及教师作为主体对自身的支配,“教学自主”发生的语境主要是课堂教学层面。方志英(2013)也认为“教师自主”广义上是包括“教学自主”和“发展自主”两个层面,从狭义上说“教师自主”等同于“教学自主”。此外,李四清(2015)通过对国内外“教师自主”概念的进一步梳理发现,“教师自主”包括“课程自主”和“教学自主”,而后者是教师可实现的,并且需要区分知识层面和能力层面,对实际教学具有重要意义。根据李四清(2013、2015)的说法,国内大多数学者其实都是在对“教师自主”的下位概念,即“教学自主”进行研究。例如,陈颖(2011)认为大学英语教师的“教学自主”是指教师通过教学课堂调控、调动学习兴趣、开展教学活动、营造互动气氛等一系列手段有效掌控课堂教学,并在特定的教学环境下最大限度地灵活调节外部环境,是一种对其教学行为束缚的能力与权利。高吉利、李秀萍(2011)通过实证调查发现大学英语教师的教学自主能力总体上不高,且在教学资源的利用开发、教学过程的主动监控、外部制约关系的处理协调等方面欠佳。而吴书芳(2011)则发现新手和熟手英语教师在教学自主能力上有一定的差距,职业发展意识和自我效能感对其影响较大。

另外,国内研究在“教学自主”定义的侧重点上也有所不同。一些研究者延续了西方的研究思路,强调教师控制教学情境的外在权利特征和能力,而有些研究者则强调内在心理特征和能力并重,且更倾向于前者。例如,姚计海、申继亮(2010)将“教学自主”区分为“教学自主权”(Extrinsic Autonomy of Teaching)和“教学自主性”(Intrinsic Autonomy of Teaching)两个层面,前者指教师指向外在的自主,后者是教师指向内在的自主。他们指出“教学自主性”是受内在动力的推动,积极调节和控制教学活动的心理特征,随后又提出“教学自主性”的研究既要从意识层面出发,也要重视能力层面,其中自主意识体现于四个维度,即“自发性、目的性、责任性和独立性“;自主能力体现于三个维度,即“胜任性、自省性、自控性”。本文对“教学自主性”概念的界定主要参考姚计海、申继亮(2010)的观点,指教师受内在动力的推动,在课堂教学层面积极调节和控制教学活动的心理特征和能力。

(二)职前国际汉语教师的界定

不同类别的教师具有不同的教学自主性。教师的类别划分来看,多以教师从教时间长短和能力高低作为标准。Berliner(1987)较早提出教师技能发展的五个阶段: 新手教师、熟练新手教师、胜任型教师、熟手教师和专家型教师。在国内,连榕和孟迎芳(2001) 将 Berliner 对教师技能发展划分的五个阶段简化为三个阶段,即新手教师、熟手教师和专家型教师。Palmer(2005)在此基础上提出了四大区分指标: 教龄、社会认可度、专业或社交群体归属和基于标准的实际表现,以此来进行教师类别的划分。国内学者一般认为,新手教师的定义相对明确,一般是指那些没有教学经验或者是教学经验不足的教师,主要是指那些还没毕业的学生教师或者是开始从事教学的教师,这一定义我们可以转述为“职前教师”。

三、研究设计

(一)研究对象

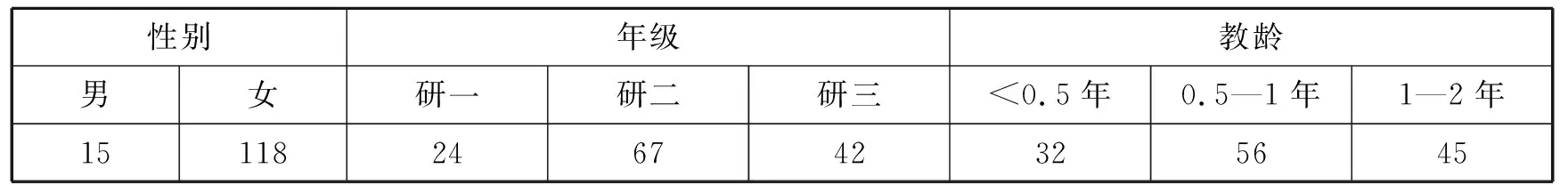

本研究以来自北京师范大学汉语文化学院的133名在读汉语国际教育硕士为样本,其中男生15人,女生118人,样本涵盖三个年级,且均具有海外教学实习经历,教龄从数月到两年不等,详细数据分布情况见表1。

表1 正式调查的职前国际汉语教师有效分布情况(N=133)

(二)研究工具

本研究参考姚计海、申继亮(2010)修订的《教师教学自主性问卷》设计出《国际汉语教师教学自主性问卷》(见附录),问卷包括40个题目,8个维度:1.自发性:指教师的教学行为不是出于外界强制,而是来自兴趣或信念等内在动机的推动;2.目的性:指教师具有明确的教学目标,并积极采取措施使教学行为指向目标;3.责任性:指教师把教学工作视为自己的责任或分内事务;4.独立性:指教师不依赖外界帮助,独立思考和解决教学问题。教师具有独立性并不排斥与他人合作;5.胜任性:指教师能对自己的教学能力持积极肯定态度,相信自己能够做好教学工作;6.自省性:指教师能对自己的教学以及困难和不足进行自我分析、评价和反思的能力;7.自控性:指教师能对自己的教学情绪和教学行为等进行自我调节与控制能力;8.跨文化适应性:指教师在面临陌生文化环境时,既能保持自身的文化身份与特征,又能在教学工作中与学生建立起良好融洽的关系(Berry,1990)。值得注意的是,针对国际汉语教师自身的特点,本研究对姚计海、申继亮(2010)修订的《教师教学自主性问卷》进行了一些调整:首先,对量表中针对“中小学教师”的表述进行修改,将调查主体统一改为“汉语教师”;其次,由于“自控性”层面涉及到汉语教师课堂教学的具体行为,其描述应符合汉语教师的实际,因此对其进行修改调整,如“教学语言的有效性控制”“汉语课堂冲突下情绪的调控”等;最后,针对汉语教师教学环境的多元性,增加“跨文化适应性”维度,其下设置5个问题,主要参考吕俞辉、汝淑媛(2012)的研究成果。问卷采用教师自我评定的六点等级量表法(非常不符合、基本不符合、有些不符合、有些符合、基本符合到非常符合),分别记为1至6分,反向计分处理后,被试得分越高表示其教学自主性越高。探索性因素分析表明,该问卷内部一致性α系数为0.918,各维度的内部一致性α系数为0.646~0.769,本测量工具具有较高的信度。

(三)数据收集与分析

问卷测试以年级为单位在问卷星上集体填写,随后网络直接回收。本次调查共回收133份问卷,数据统计与分析采用SPSS 21.0软件,在描述性分析的基础上,主要采用单因素方差分析方法,考察新手教师在性别、教龄、本科专业、是否师范生、任教国家、是否流利掌握任教国语言、教学对象的汉语水平等维度上教学自主性的状况和差异。

四、研究结果

(一)职前国际汉语教师教学自主性整体特点

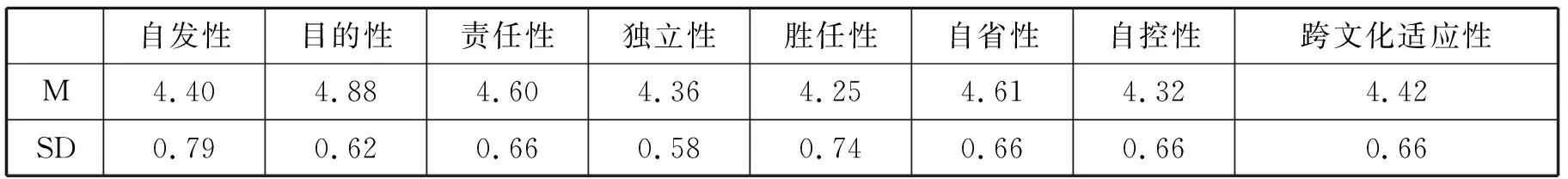

考察职前汉语教师教学自主性的总体情况,各维度的平均分与总均分及标准差见表2。总的来说,职前国际汉语教师教学自主性各维度得分在4.5分左右,尚有待提高。具体来说,职前汉语教师在胜任性(M=4.25, SD=0.74)、自控性(M=4.32, SD=0.66)和独立性(M=4.36, SD=0.58)三个特征上得分较低。这表明他们对自己教学能力仍然不完全自信,不确定自己能否在不依赖外界帮助的情况下掌控各种教学情绪和行为。

表2 职前国际汉语教师教学自主性的总体表现

从低分题项来看,在胜任性维度上,“我已经掌握了足够的学科知识和教学知识”分值较低(M=3.56, SD=1.05),说明职前教师们认为自己具备的相关知识不足,普遍认为仍需要提高自身知识储备才能更好胜任这一岗位。自控性维度中的“我在课堂上说的每一句话都是对教学有效的” (M=3.55, SD=1.10),表明在教学起步阶段,他们还不能完全控制自己的课堂有效教学语言,从而保证课堂教学的精准高效,这种能力很难且没有在之前的学习中得到培养,甚至很多职前教师无意识地说了很多无效语言。此外,独立性维度中的“在教学中遇到问题时,我总是请求他人的帮助”(M=3.48, SD=1.21)[1],体现出他们的独立解决问题的意识也有待提高。

相反,职前国际汉语教师在责任性(M=4.60, SD=0.66)、目的性(M=4.88, SD=0.62)和自省性(M=4.61, SD=0.66)得分较高,说明该样本群体具有较强的教学责任感和明确的教学目标,且能对自己的教学困难和不足进行自我分析、评价和反思。

其他维度得分较低的题项同样值得关注,如:自省性之中的“我对某些教学问题和难点缺乏充分的思考”(M=3.53, SD=1.22);自发性中“从事汉语教学是我的人生追求之一”(M=3.70, SD=1.30);责任性中“一般而言,学生学业成绩不好并不是我的责任” (M=4.10, SD=1.10);跨文化适应性中“当和当地学生的一些价值观念发生冲突时,我总是选择回避”(M=4.17, SD=1.24)。以上题项表明:第一,职前汉语教师缺乏对教学问题的深度关注,相关能力没有得到培养。这一点其实在情理之中,虽然该群体自省性维度整体得分较高,但该题项区别体现在“充分思考”上,由于当今的汉语教师培训大多缺乏实操,试讲之类的训练或是微格教学也很少针对留学生进行,然而国外课堂情况是千变万化的,大小问题也层出不穷,新站上讲台的职前教师难免“休克”,而这不是简单的在教案上体现教学反思能够解决的;第二,职前汉语教师的教学信念淡薄,对专业作为未来职业缺乏信心。吴书芳(2011)也曾提到过“新手教师从教伊始更多地是把教师当做一种谋生的手段,他们对职业规划和职业发展缺乏认识和经验,常常表现出迷茫和不自信”,虽说这是各专业的共有现象,但如何培养学生“干一行爱一行”的心态理应得到重视;第三,出国教学的职前汉语教师或多或少采取了“明哲保身”的处事方式,且受中国传统教学理念的影响,不太善于针对具体学教学情况调整自身,面对挫折会采取回避的态度。

(二)教学自主性在不同背景变量上的差异表现

本部分运用单因素方差分析的方法,考察职前汉语教师的个体差异,如性别、教龄、本科专业、本科是否是师范生对其教学自主性的影响,以及其赴任后情况,如任教国家、是否流利掌握任教国语言、教学对象的汉语水平等因素对教学自主性的影响。

1.个体差异与教学自主性

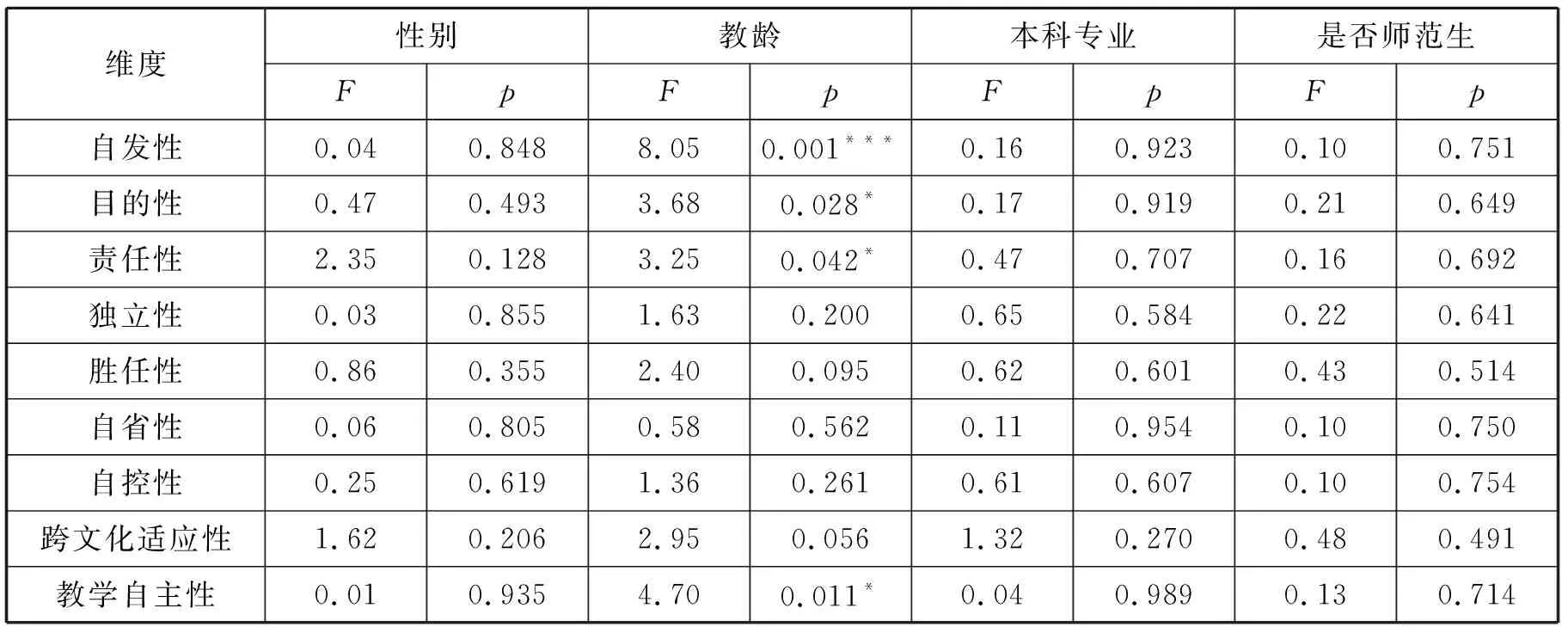

表3 自身差异因素对职前国际汉语教师教学自主性的影响

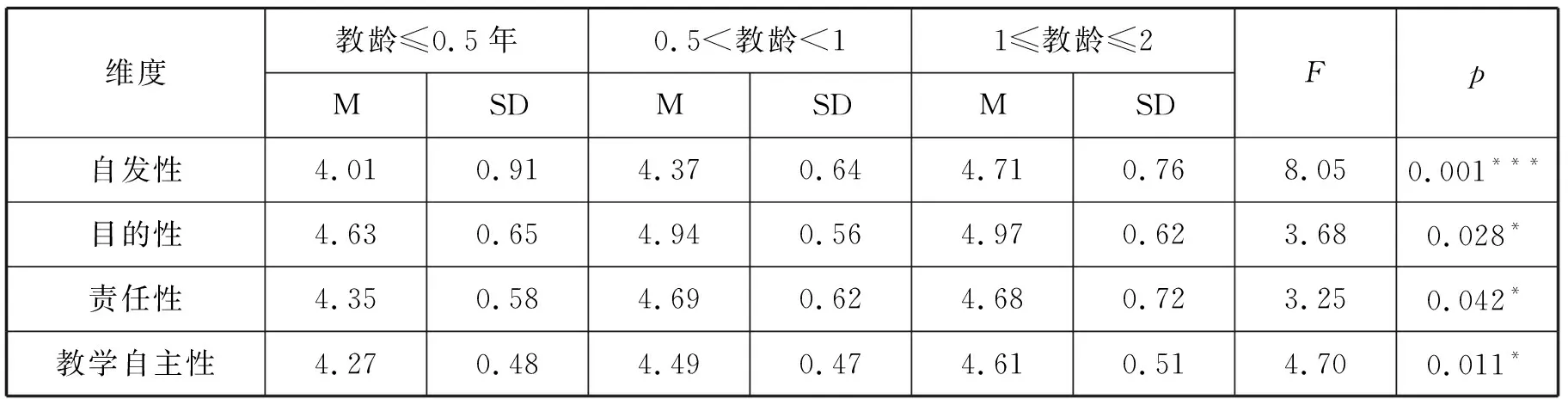

结果表明,在职前汉语教师个体差异的自变量中,只有教龄因素对职前汉语教师的教学自主性表现出了显著影响,性别、本科专业和是否师范生对其教学自主性不存在显著影响。不同教龄汉语教师的差异集中体现在自主意识层面,即自发性、目的性和责任性三个维度,具体如表4所示。由此可见,在自发性、目的性、责任性维度上,教龄0.5~1年和1~2年的教师高于0~0.5年的教师,且具有统计意义上的显著差异(ps<0.05)。

表4 教龄因素对职前国际汉语教师教学自主性的影响

事实上,从历时的角度看各维度的变化可见,除自发性、自省性和跨文化适应性一直在保持稳定增长速率外,其他自主性维度的增长速率均在职前汉语教师刚任教的时候快速增长,并任教一年左右的时候有所减缓。由此我们可以看出,职前汉语教师自主性的关键转变期可能发生在海外任教1年左右,即在他们从教开始后到现在这段时间之间,他们迅速地进入教师角色,与课堂有关的一切都是新鲜的,学习的理论也终于得到实践的检验,而他们也主动去适应这一过程,因此教学自主性提升地很快。但在一年之后,激情褪去的汉语教师们已然熟悉了教学环境和教学内容,他们积极的一方面被习惯代替,自主性的增长也有所减缓,甚至有的教师在这一阶段对教学产生了排斥感,教学成了被动完成任务。根据我们的访谈和观察,有的职前教师甚至出现过对学生的反复提问表现出不耐烦的情绪。除去这些极端现象外,职前汉语教师的教学自主性增长虽然放缓,但总体来说还是呈增长态势。

值得注意的是,自发性、目的性和责任性均属于“自主意识”层面,这也证明了自主意识可以在教学实践中首先得到提升,而自主能力则不能在短时间提高。然而,自主意识包括的四个维度中,唯有“独立性”没有随着教龄体现出显著变化。原因或许出于“新手教师喜欢按照权威人士和机构的道道框框行事,他们很少考虑事情发生的具体情况”(吴书芳,2011),而这也是职前汉语教师和熟手汉语教师的主要差别之一。

2.赴任后情况差异与教学自主性

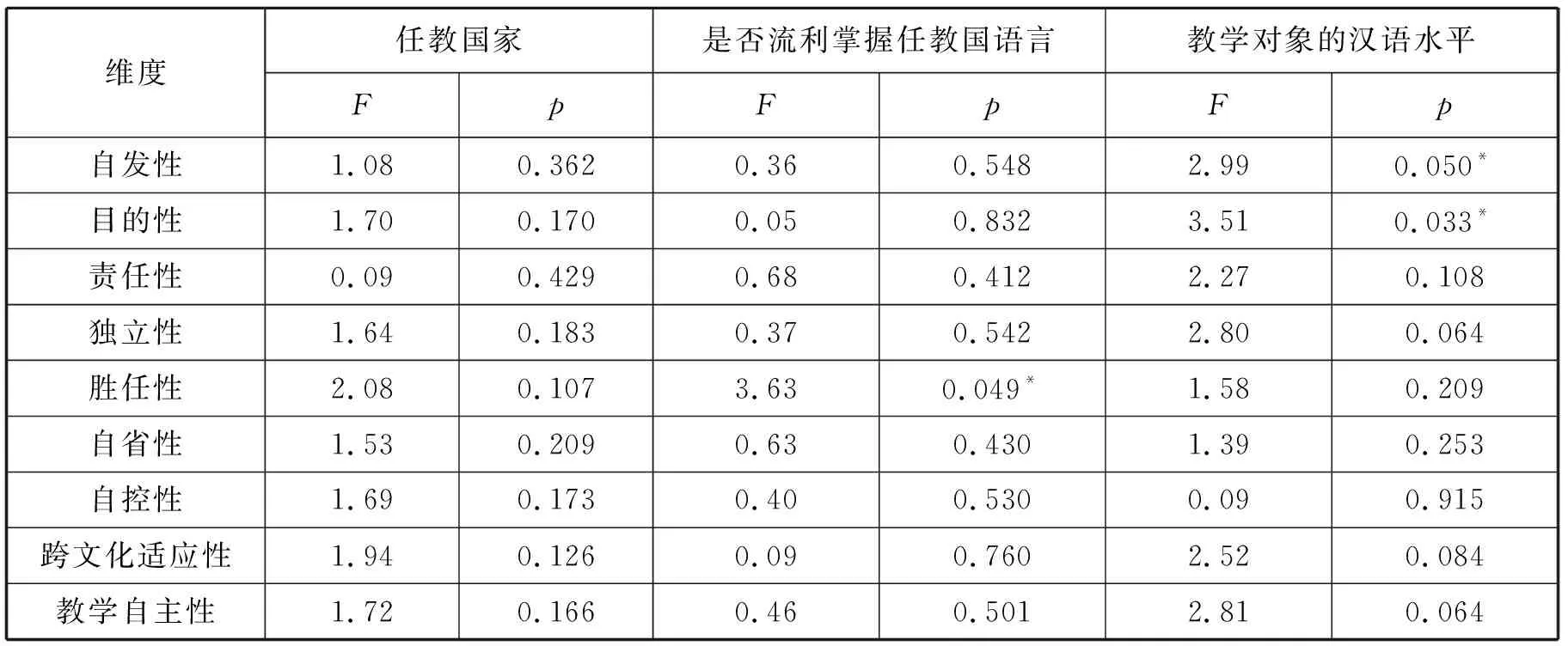

以职前汉语教师所赴任教国相关差异为自变量,其教学自主性为因变量做方差分析,结果见表5。

表5 赴任后差异因素对职前国际汉语教师教学自主性的影响

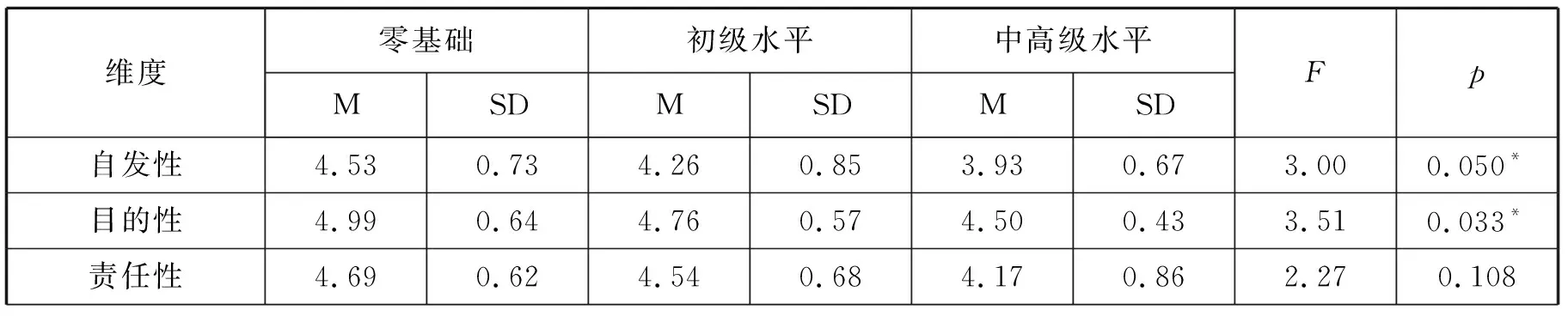

数据表明,教学对象的汉语水平对职前汉语教师的教学自主性产生了显著影响,而在所任教国家上不存在显著影响,是否流利掌握任教国语言仅对其胜任性特征有显著影响。学生水平对职前国际汉语教师教学自主性的影响详见表6。

表6 学生水平对职前国际汉语教师教学自主性的影响

(续表)

五、本研究对国际汉语教师培养的启示

自主性是教师实施有效教学的心理基础,也是促进教师素质不断提高的内在动力(姚计海、申继亮,2010)。在对不同阶段的职前汉语教师的教学自主性进行调查后发现,其教学自主性,增长点集中在自主意识层面,这些研究结论给我们的教育启示是多方面的:

首先,重视国际汉语教师自主性的作用,实现教师角色的多元化发展。第二语言教育研究一贯强调“教师自主性”是教师的一种专业特质,归纳总结出自主型教师的六大作用,其中包括:桥梁作用、促进作用、支架作用、协商与对话、中介作用、教学的批判立场等,而这些特质与“学生自主性”密切相关(黄景、PhilBenson,2007)。不难看出,“教师自主性”不仅对教师教育具有现实指导作用,还对学习者自主能力的培养具有积极意义。因此,教师教学自主性的培养对于二语教学的有效实施、教师素养的不断提高至关重要。

其次,努力把握职前汉语教师自主意识发展的关键期,重视和提升其自主意识和自主能力的发展顺序及其转化。综合我们的调查分析可以得知,由于实践的促进作用,汉语教师的自主性从其刚踏上讲台的职前阶段就开始提高了,虽然自主意识和自主能力在同时得到加强,但在职前阶段,自主意识的提升明显快于自主能力,后者的发展则要更滞后、更复杂,涉及到个人因素、社会背景因素、任教后因素等不同方面的作用和效果(刘弘,2014),还涉及到教师内部知识向教学实践转化的学科教学知识体系(PCK)问题等。但是毋庸置疑的是,只有两者都达到一定层次,才能称得上是真正熟练的汉语教师。这启示我们在保持职前汉语教师自主意识发展的同时,需要更快地提高其自主能力,从而促使其快速适应教学岗位。另外,前人的研究证明,初任教师的实践能力发展是在其不断实践和反思的过程中实现的(刘弘,2014),换句话说,能力的增长是以意识增长为前提的,而这两者之间的纽带便是行为,因此,需要有针对性地重视和培训该群体的自我反思意识,以及增强其信心和行动力,鼓励他们敢于实践、精于反思,并培养相关技巧,以及注重海外教学中实践性知识的积累,促使其自主意识和自主能力的转化和提升,加快其专业化发展进程。

最后,教学自主性的培养还应该具有针对性和灵活性,提高职前汉语教师应对中高级学生的教学能力,不断完善高校课程设置与外派教师培训。通过访谈得知,职前汉语教师在前期受到的训练有限,故大多数培训和实践都是以初中级汉语水平的学生为主要对象群体的,教学思路和方法大多形成了固定模式。虽然会有部分针对不同年龄段的教学培训,然而真正按汉语水平划分的训练却很少。但真正的教学对象群体水平差异很大,如果按照教初、中级水平的节奏教高级学生,问题势必会接踵而来。以笔者任教的首尔大学赴北京师范大学暑期班为例,开始一学期的训练已经形成固定教学模式,满怀信心上台后却发现自己分到的班级是该校中文系三、四年级的学生,上了一段时间才发现课堂气氛不好,直到学生反映,才意识到这种教学方式是“喂不饱”学生的,好在通过反思调整,采用了和别的班不同的、更加多样和激进的方法,才顺利度过第一段教学经历。但如果在培训之时就强调针对性并训练相应教学方法,则会使职前汉语教师更多一些灵活性。

注释:

[1] 此题为反向题,得分已经过反向处理,即得分越高,样本的独立性越强。

李四清:《对外语教学视域中教师自主概念的审视与再界定》,《外语电化教学》,2015年第1期。

陶健敏:《“后方法时代”语言教学观与对外汉语教学法体系构建》,《暨南大学华文学院学报》,2006年第3期。

王丕承:《汉语国际教育师资培训中教师自我提高能力的培养》,《语文学刊》,2015年第21期。