复合调驱技术在多轮次调驱油藏的研究与应用

2020-03-09郭宜民

郭宜民

(中国石油辽河油田公司茨榆坨采油厂,辽宁 辽中110206)

弱凝胶调驱技术逐渐成为油田注水开发后期稳油控水的主要技术之一, 由于受到有效期的限制,目前普遍采用小规模、多轮次重复调驱法,该方法存在增油效果逐渐递减的问题,多轮次重复调驱使弱凝胶调驱技术面临着挑战[1]。

弱凝胶-表面活性剂复合调驱技术是将弱凝胶调驱和化学驱油结合起来的新兴技术,该技术的实施方法是先注入弱凝胶,然后注入表面活性剂。 弱凝胶具有较好的渗透率选择性,即优先进入高渗透的大孔道[2],既能起到封堵作用,又能在后续注入液体的作用下沿高渗透层缓慢地向地层深部运移,对层间非均质性、层内非均质性能起到良好的调整作用,使后续注入的表面活性剂能够有效地进入低渗透地层。 后续注入的表面活性溶液可使油水界面张力大幅降低, 引起毛细管力和粘附力大大降低,同时促进聚合物拉伸、携带盲端中的残余油,使各种不连续的油珠(膜)聚并而形成可流动的油流[3]。 弱凝胶和表面活性剂有良好的协同效应,在残余油集中的区域充分发挥高效驱替作用,实现了堵水和驱油双重目的。

本文对弱凝胶和表面活性剂的性能以及二者结合应用的可行性进行了室内实验,并选择了平面矛盾突出且进行过多轮次弱凝胶调驱的茨4块进行了现场应用试验。

1 复合调驱性能及评价实验

1.1 弱凝胶性能实验

弱凝胶的性能主要包括成胶性能、流变特性、在多孔介质中的流动特性和调驱性能[4]。 本次主要进行了弱凝胶抗剪切能力、阻力系数和封堵能力实验研究。

实验条件: 弱凝胶类型为铬交联的弱凝胶体系,成胶后黏度9 000 mPa·s;聚合物类型为阴离子聚丙烯酰胺,水解度为22%~26%,相对分子质量为2 000×104;所用油和水均来自茨4块产出液(含水78.6%,50℃原油黏度185.3 mPa·s, 地层水性质属NaHCO3型,总矿化度1 893 mg/L)。

1.1.1 抗剪切能力

由弱凝胶抗剪切能力实验可知,弱凝胶注入岩心后,受剪切影响,初始储能模量和黏度迅速下降,0.75 m处凝胶储能模量为0.32 Pa,下降了80%;黏度下降为3 920 mPa·s,比初始黏度下降了56.4%。但是进入深度超过0.75 m后,直至1.5 m,弱凝胶的储能模量和黏度不再下降(见图1)。 表明弱凝胶在地层深部有很强的抗剪切能力。

1.1.2 阻力系数

由弱凝胶模拟驱替实验可知,随着调驱剂(未交联)的注入,注入压力快速上升,注入1PV数左右时,注入压力从0.032 MPa升至0.054 MPa, 阻力系数由0.82增加到1.43,阻力系数增加1.74倍,后续注水阻力系数由1.3升高至1.75(见图2)。 挤注过程中,压力和阻力系数增加,后续注水时压力和阻力系数继续增加, 表明不管是在调驱施工中还是后续注水,弱凝胶都具有很好的升压能力。 只有调驱目的层吸水压力增加,才能使不吸水层吸水。

1.1.3 封堵能力

按相关标准和要求进行实验: 将弱凝胶在0.8 MPa的压力下注入岩心,待岩心注满后,将其装瓶密封,放在60℃电热恒温干燥箱内保温10 d,取出测定封堵后岩心的水相渗透率[5]。从实验结果可知,弱凝胶对岩心的封堵效果较好, 岩心封堵率达到70%以上(见表1)。

呼吸内科学是一门实用的学科,涵盖整个内科学习过程,包括系统学习和临床实习。系统学习主要包括课堂系统讲座和临床实习生,并根据课程提纲的要求进行组合。临床实践阶段作为临床诊疗实践,是医学理论与临床实践相结合的过渡时期,也是临床医学生临床工作不可或缺的过程。

表1 封堵前后岩心封堵率变化

1.2 表面活性剂性能实验

为了验证所选的表面活性剂是否适应目标油藏,进行了3项评价实验。

实验条件: 活性剂类型为烷基酚系聚氧乙酸醚型表面活性剂;聚合物类型为阴离子聚丙烯酰胺,水解度为22%~26%,相对分子质量为(1 900~2 000)×104; 所用油和水分别为茨4块产出液分离出的原油和污水。

1.2.1 无水期驱油性能评价

将岩心饱和油后,老化7 d,进行水驱油物模实验,驱替至排出液含水100%后,再用质量分数为2‰的表面活性剂驱油[6],再次驱替至含水100%后,进行对比计算,结果见表2。

表2 表面活性剂驱油效率物模实验

表面活性剂驱油效率平均值达到33.16%,比水驱平均增加17.95%。

1.2.2 聚合物的影响

复合驱动通常比单一组分驱动的采收率高,主要是由于其中的表面活性剂和聚合物之间有协同效应[6]。 将岩心饱和油后,用质量分数为2‰的聚合物(黏度133.3 mPa·s)与质量分数为2‰的表面活性剂进行驱油实验,与单独使用表面活剂驱替对比驱替效率,实验结果见表3。

表3 注入聚合物段塞对活性剂驱影响

注入聚合物段塞后比单独使用表面活性剂驱油平均提高驱油效率4.45%, 这说明注入聚合物可有效缓解层内的非均质性,两种药剂可以起到综合作用。

通过在水中添加化学剂的方法来大幅度降低油水界面张力, 使其降至10-1~10-3mN/m数量级,这是化学驱或复合驱提高采收率的理论基础之一。 由界面张力测定实验结果(表4)可知,在30~55 ℃条件下, 实验所选原油和地层水之间的界面张力为5.335 mN/m,加入表面活性剂后,稳态界面张力降至0.004 mN/m[7-8]。

表4 界面张力测定结果 mN/m

1.3 复合调驱实验

按平面模型进行实验。 模型装置长25 cm,宽25 cm,有效砂体长20 cm,宽20 cm,填砂厚度6 cm,整体采用五点井网的注采关系, 井眼直径均为3 mm。为研究在油层平面非均质性条件下弱凝胶的流动特性,实验中填砂为平面不均匀填砂[9]。在注入井和生产井的对角线上,采用20~40目的石英砂充填,模拟高渗透带,高渗透带宽度为20 mm。 其余充填40~120目的石英砂,模拟低渗透带。

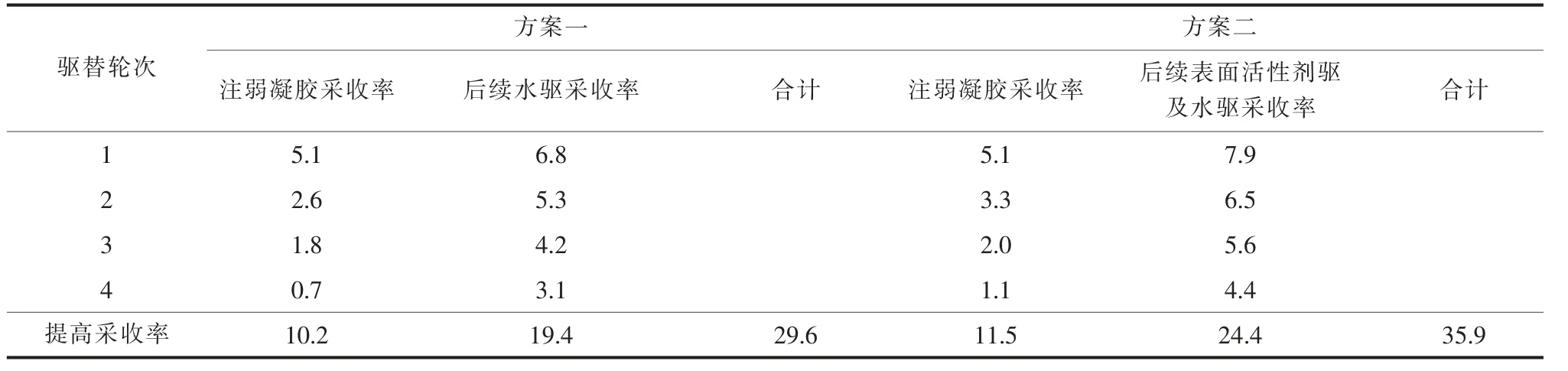

方案一:向注入井注水,驱替至含水90%;依次进行4轮弱凝胶调驱, 每轮注入弱凝胶0.3 PV数,候凝3 d,后续水驱;计算每轮调驱的采收率情况。

方案二:向注入井注水,驱替至含水90%;依次进行4轮弱凝胶调驱, 每轮注入弱凝胶0.3 PV数,候凝3 d,后续注入表面活性剂0.3 PV数,最后水驱;计算每轮调驱的采收率情况。 实验结果见表5。

从实验结果可看出,复合调驱比单纯的弱凝胶调驱提高采收率6.3%,这说明弱凝胶与表面活性剂具有良好的协同作用。 因此,采用复合调驱提高采收率是可行的。

表5 弱凝胶调驱与复合调驱提高采收率效果对比 %

2 现场试验

2.1 试验区块状况

选择复杂小断块茨4块进行现场试验。 该区块含油面积1.3 km2,石油地质储量138 t,平均孔隙度21.7%,平均渗透率448.5×10-3μm2。 储层发育单一,油水井连通关系良好,但平面矛盾突出,储层物性由中心向边部逐渐变差,中部油层厚度25.8 m,渗透率1 219.35×10-3μm2;边部油层厚度25.8 m,渗透率369.2×10-3μm2。 该区块为普通稠油油藏,油水黏度比为143。 截止到实施复合调驱前,该块共进行过3次弱凝胶调驱,处理量依次增加,但增油量依次减少。2012年6月注入弱凝胶1 500 m3, 累计增油3 800 t;2014年3月注入弱凝胶2 000 m3, 累计增油3 200 t;2015年10月注入弱凝胶3 000 m3,累计增油2 800 t。

2.2 实施方案

设计调驱方案为: 第一段塞注入弱凝胶3 000 m3(处理半径20 m),候凝3 d,第二段塞注入表面活性剂4 000 m3, 后续注水。 2016年11月开始现场施工,2017年10月施工完毕。

3 效果评价

措施后区块日产液由66.5 t上升到88.6 t, 日产油由11.4 t上升到20.5 t(见图4),综合含水由82.8%下降到76.9%(见图5),截至2018年5月累计增油4 100 t。 措施后区块在含水稳中有降的条件下注采比由0.31提高到0.96, 地层能量得到了充分补充, 对应油井平均动液面由措施前的1 598 m上升到1 194 m。

4 认识及结论

(1)弱凝胶-表面活性剂复合调驱是针对多轮次弱凝胶调驱后增油递减而研究的新技术,室内实验表明,二者具有很好的配伍性和协同性。

(2)生产实践证明,在平面矛盾突出的区块,进行多轮次弱凝胶调驱后,实施复合调驱,可达到堵水和驱油双重目的,进一步提高采收率。

(3)弱凝胶-表面现活性剂复合调驱技术可在多轮次重复进行凝胶调驱的油田推广。