颐养模式下江南滨水空间植物艺术营境分析

2020-03-08潘宣宇田治国

潘宣宇 田治国

摘 要:面对我国目前的老龄化问题,从颐养的角度,以江南滨水空间作为研究区域,从心理、生理等行为方面探究植物种类和构建模式,阐述滨水景观植物营境的有关概念,并结合老龄化背景下人们对滨水植物景观的需求给出自然式驳岸边,休憩空间中和道路边等几种设计模式作为参考,使空间内四季都有景可观。植物营境与社会生活融为一体,每处植物都能发挥最大的效益。关注老龄化问题,为老龄化环境下的人们提出江南滨水空间植物营境的建议,旨在促进人与环境和谐、融合发展。

关键词:颐养模式;江南滨水景观;植物营境

基金项目:本文系江苏高校哲学社会科学项目(2018SJA1770)研究成果。

一、背景

联合国1956年发布的《人口老龄化及其社会经济后果》中将老龄化的标准定义为一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,这个国家或地区进入老龄化,已有相关数据表明中国在2000年步入老龄化社会。老年人是整个社会和每一座城市人口的重要组成部分。“依山者甚多,亦需有水可通舟揖,而后可建”,这是我国古代筑城的理论,当今亦如此。从城市发展史来看,都市聚落的形成往往与各种水系(河、海、湖)有着密切的关系,老年人则是这些空间的主要使用群体之一。虽然老年人的身体逐渐衰老并且产生种种健康问题,但他们处于美景中的心境也可以变为“老骥伏枥,志在千里”或“时人不识余心乐,将谓偷闲学少年”亦或是“莫道桑榆晚,为霞尚满天”。除了老年人外,周边居民在此处也能得到心灵的慰藉。本文针对我国目前老龄化的问题,以江南滨水空间作为研究区域,基于颐养角度,从心理和生理等方面探究其植物配置种类与构建模式,旨在促进人与自然和谐发展,也为类似公园的微改建提供一定理论参考。

二、颐养模式下江南滨水景观植物材料的选择

颐养模式下江南滨水景观植物材料的选择主要考虑老年人群体的生理和心理特征,通过选用恰当的植物材料形成适合老年人的植物营境,增加他们对江南滨水景观的喜爱,激发他们对生活的热情,从而达到改善老年人身心健康的预期目标。除了老年人,在植物材料选择过程中也应该考虑其他同处于这个老龄化社会环境下与老年人同时或交替使用滨水景观的人群,老龄化的设计不仅为老人服务,其他在老龄化压力下的人们同样需要丰富多彩的植物设计,以缓解快节奏带来的压力。

在滨水景观空间中选择植物种类以岸际陆生植物、水缘湿生植物和水生植物为基本方向。其中岸际陆生植物应挑选具有耐水湿能力的植物,尽量采用耐淹水的植物种类。

(一)从生理方面考虑植物材料的选择

站在生理角度考虑植物材料的选择时,分别从身体机能和感官能力两个方面考虑。诚然老年人身体机能和感官能力均弱于年轻人,但是跟随适宜老年人的大方向做植物设计对其他年龄段的滨水景观使用者也非常有益。

老年人身体调节机能弱,相比年轻人怕冷也怕热,需要复杂的植物群落形成温度、湿度和风量均适宜的微气候,丰富植物层次带来的好处也适用于其他人群。应用榉树、乌桕等落叶大乔木构成骨干,结合各类色叶植物如小乔木黄栌、茶条槭以及灌木如卫矛、水栀子等形成防护带,不仅阻挡烈日寒风且兼具观赏价值。其次,老年人反应相对迟缓,避免使用如夹竹桃、枸骨等有毒有刺的植物。再者,老年人记忆力衰退,标识性植物可以作为认路的方向标,选择在景观节点处或三叉路口种植大乔木如三五成丛的雄株银杏、高挑的湿地松、植物与山石等小品组团呈现。因为导向性景观节点不仅为老年人提供便利,在观赏方面也能给人留下深刻的印象,为该景观空间增加独有的魅力。

老年人感官能力下降,需要营造激发感官能力的环境,促使老年人对外界产生兴趣。老年人视觉能力下降,眼球晶状体产生变化,同时光感知能力下降。在这样的状态下,老年人更喜爱暖色,容易被鲜艳、视觉冲击力强的颜色吸引。鲜艳的颜色令人舒适开朗,内心烦闷的人处在五彩斑斓的植物景观环境中能舒缓心情。植物景观设计应优先选择暖色系或季相丰富的植物,建议多使用黄连木、金枝槐、红花檵木、黄菖蒲等。另外,安静的环境能给人良好的观景体验,由于老年人听觉能力较迟钝,嘈杂的环境容易引起烦躁的情绪,因而建议采用丰富的植物群落隔离噪音,可在临街处通过常绿阔叶植物如珊瑚树、灌木丛作为减噪带。老年人嗅觉也略不敏感,可多用芳香类植物如山胡椒、金桂、含笑与红楠等植物,构建立体芳香空间来刺激感官,清香满溢令人心旷神怡。

(二)从心理方面考虑植物材料的选择

老年人在心理层面上比年轻人更孤独,他们需要获得更多的關注。公园是供人们交流的理想场所。人与人之间的交流都是人生的宝贵经历,可以获取知识,建立友情甚至获得社会认同感。选择恰当植物材料可以更好地给人们提供交流的机会并激发对生活的热情。

老年人身体机能的退化会导致生活不便,使他们感到孤独闭塞,影响心理健康。大量种植多年生宿根花卉或观花树种能吸引大量人群前来欣赏拍照,从而达到老年人需要与人交往的目的。例如种植红梅、西府海棠、迎春、棣棠、山茶、二乔玉兰等观花植物,表达“年年季季花盛开,岁岁年年人长寿”的美好愿景。

老年人比其他人群更注重植物的精神文化内涵,被赋予文化内涵的植物具有中华民族传统文化的魅力,在老年人眼中更加具有吸引力。选择种植精神文化内涵丰富的植物如银杏、箬竹、腊梅、木芙蓉等不仅可以提升植物造景的文化内涵,也更为老年人所接受。

(三)建议选择的植物材料

选择的植物材料通过四季更迭展现出不同时节百卉千花争奇斗艳的景象(见表1)。“草树知春不久归,万般红紫入芳菲”。植物不仅具有自然之美,更带有拟人色彩,令老人把自己与植物联系起来,即使“华发春唯满镜生”却也可以享受人生,追求幸福,恰似“五湖烟景有谁争”之意境。

三、颐养模式下江南滨水景观植物构建模式

若处理的空间中有自然式驳岸,驳岸本身采用草坡入水的方式,软硬质结合,形成野逸自然的风景。为避免过于单调,遵循江南的自然地理环境,使用多种植物形成层次丰富的植物景观,虚实结合,色彩搭配符合老年人追求暖色的视觉审美要求,形成小自然气候群。

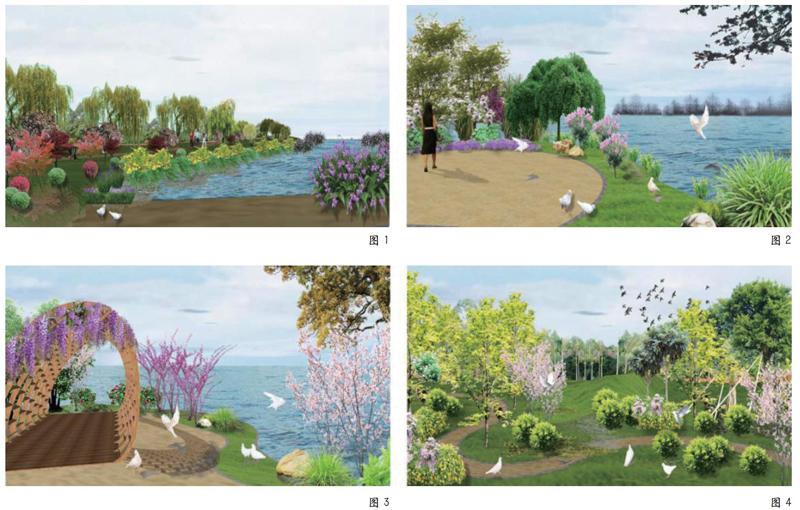

本文给出相应的建议模式,具体应用时,其具体种类可进行交互,从而在以下基本模式的基础上演变出更多景观类型。模式一,上木:金丝柳+南烛+紫红鸡爪槭;中木:海桐+红花檵木;下木:迎春+棣棠;地被:狗牙根和高羊茅混播;水生植物:鸢尾+再力花(如图1)。该配置中金丝柳灵动的枝条柔化驳岸边缘,花卉不同时节依次开放,为群落贡献生机,营造出自然式驳岸层次丰富,节奏韵律和谐的植物景观。模式二,上木:枫杨+山胡椒+紫叶李;中木:八角金盘+木芙蓉;下木:紫薇;地被:柳叶马鞭草+狗牙根和高羊茅混播;水生植物:黄菖蒲+花叶蒲苇+菰;藤本:铁线莲(如图2)。该配置中落叶乔木和常绿乔木组成远景,各种暖色植物组成近景,色彩上冷暖结合,营造出空间的延伸感。岸上的景物倒映在水中,颇有一种“绿树阴浓夏日长,楼台倒映入池塘”的意境,虚实结合,妙趣横生。在植物与景建搭配时,遵循古代造园思想,选用适宜的植物搭配与景建结合达到“天地与我并生,万物与我为一”的境界更加符合国人的审美需求。植物与空间中有亭或廊架等构筑物搭配,则上木:银杏+金桂;中木:西府海棠+紫荆;下木:山茶+洒金桃叶珊瑚;地被:沿阶草+狗牙根和高羊茅混播;藤本:紫藤或凌霄(如图3)。峭立的银杏搭配金桂构成园区的林冠线,乔灌草搭配高低错落,营造出闲适的休息氛围。紫藤的枝条蜿蜒流畅,减弱景建生硬的边缘线,也是“道法自然”的体现,呈现出返璞归真的景象。配置滨水空间园路旁的植物时,上木:黄山栾+柿树;中木:枇杷+大一花木槿+西府海棠;下木:金叶女贞;地被:大花金鸡菊+狗牙根和高羊茅混播;藤本:铁线莲(如图4)。该配置中可较多使用有色植物,随着季节变化不断呈现出五彩斑斕的景象,即使秋天也是色木成景,正可谓“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”。园中若有假山置石,其搭配植物,上木:红梅或黑松+箬竹;地被:石蒜+狗牙根和高羊茅混播。该配置中零星几棵低矮的黑松与红梅衬托假山的苍健,苍翠欲滴的箬竹配置其后,意境开阔,品性可见。

四、结语

“山气日夕佳,飞鸟相与还。”一方面我们在为老年人营建一个可颐养、可交流、可品味、可体验的健康空间;另一方面也在为所有人创造一种自然和谐的生活环境,“人间有闲地,何必隐林丘。”这是一种畅想,也是一种自然归属。设计的目的主要是为了老人老有所养、老有所依、老有所乐,更是服务于寻常大家,此地嘉木修竹,引人入胜,俨然一幅春去秋来“映红葩于绿蒂,茂素蕤于紫枝”的画卷,过百姓生活,享天伦之乐。

参考文献:

[1]田治国,杨艳,徐晓春,杨欢.常州杨桥古镇的颐养景观设计[J].园林,2019(2):56-60.

[2]魏彦会,赵明秀,陈芳,李海防.桂林市园林绿地植物景观空间营造研究[J].南方园艺,2014(4):34-37.

[3]刘晓嫣.养老社区植物景观适老性规划设计研究——以崇明东滩瑞慈长者社区为例[J].中外建筑,2016(5):95-97.

[4]吴琼.基于老人生理、心理特征与需求的养老机构植物景观设计研究[D].南京:东南大学,2018.

[5]杨羚.浅谈养老地产中的植物景观设计[J].现代园艺,2018(20):105-106.

[6]陈宇钢,刘伟,王猛,芦建国,岳远征.基于老年人视角的园林植物景观营造的因子分析[J].中国园林,2019(8):115-118.

作者简介:潘宣宇,常州大学硕士研究生。研究方向:环境设计景观。

通讯作者:田治国,博士,副教授,硕士生导师。研究方向:园林植物应用与景观设计。