城镇区划体系理论映射下的农业特色小镇空间战略

2020-03-08衡燕张清海张纵

衡燕 张清海 张纵

摘要:基于现代城镇体系、经济区划理论与景观形态学等理论视角,结合空间形态结构与文化地理学的阐述,针对当下农业小镇特色产业、产业格局、镇容镇貌建设、文遗保护等诸多方面战略规划进行探索,并尝试为基于江苏省地缘风貌和乡土景观的农业特色小镇产业结构、运营模式、产文融合、产旅共赢的发展寻求一条切实可行的思路。

关键词:城镇体系与区划理论;农业特色小镇;特色产业;产文融合;空间战略

中图分类号:F323.1 文献标志码:A 文章编号:1002-1302(2020)21-0007-09

特色小镇是介于“镇”与“村”之间的居住集聚单元,一般存在街坊里巷的传统格局,是有明显特色产业的文化和旅游、社区功能一体化的创新创业的聚合型综合体。國务院的《全国农业现代化规划(2016—2020年)》明确指出,特色小镇建设在农业现代化建设成为补齐城乡二元结构中农业短板的重要措施[1]。尤其是2017年党的十九大报告中提出的乡村振兴战略以及随后颁布和实施的《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和《国家乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,为“三农”问题的解决和农村的发展指明了方向。2016年和2017年获批的403个全国特色小镇中农业镇占比高达46%[2]。为了探索新时代乡村振兴路径,本研究基于江苏省地缘风貌和乡土景观的农业特色小镇发展寻求一条切实可行的思路。

1 小城镇发展相关研究综述

关于小城镇的研究是相对成熟的领域,成果颇丰,但是特色小镇的相关区划理论研究较少见。特色小镇建设涉及到城镇体系(urban system)的理论模式,1933年德国地理学家沃尔特·克利斯塔勒在《德国南部中心地原理》中首次将区域内的城镇系统化,提出“中心地理论”,之后这成为研究城镇体系的基础。1964年严重敏等认为,忽视农业与城市的关系和忽视工业、商业、运输业与城市的关系一样,将影响更好地认识城市发展变化的规律性,其中论述的理论依据便是沃尔特·克里斯塔勒的中心地理论[3]。20世纪80年代初南京大学将城镇体系规划要素归结为“三结构一网络”,即城镇体系的空间结构、规模结构、职能结构及网络系统组织。城镇经济区划理论与苏联经济地理学家H·科洛索夫斯基1941年提出的“地域生产综合体”相关 。法国经济学家弗朗索瓦·帕鲁将区域经济空间分为规划的空间、作为力场的空间、同质集聚空间,由此提出“作为力场,经济空间由一些有着离心力和凝聚力的极或焦点构成中心。如依赖资源的企业建在自然资源富藏或近于富庶的区域,将会带动当地经济发展”的理论。B.希金斯指出,投资一座城镇将会导致其核心地赢得收入和就业,它的生产建立在周围易于找到自然资源为条件的基础上[4]。

我国由城镇区间诸多因素形成的农业发展模式是由城乡二元文化作用所致。对影响农业发展的诸因素进行分析,借用速水佑次郎的诱致性技术变迁和诱致性制度变迁假说模型,从文化因素、社会因素等重要变量之间的相互关系,用四要素来诠释 (图1),可见农业技术发展状况受这3个要素影响。同时,又作用于管理制度与资源禀赋、文化禀赋(社会和文化变量),彼此间呈互逆关系[5]。《明日的田园城市》描绘出城乡马蹄形理想模式,体现了融契城乡优势的美好愿景(图2)。提出目的就在于构成一个社会群体和自然美景完美结合的城-乡磁铁。小城镇的山水人文之美和城市化的优质公共服务会为城乡优势互补新载体创造基本条件[6],这也是农业小镇依托的城乡基础。

国内关于特色小镇的研究近两三年明显增多,从特色小镇的概念、建设要求、地方标准以及发展过程中的问题等都有一定论述[7],多数研究认为特色小镇建设重在“特色”的打造,要把产业特色、资源特色和经济特色等挖掘出来,形成小镇的独特品牌和竞争力[8]。 另外,在土地政策、财税政策、金融政策方面也有一些探索[9]。但在新的历史条件下小城镇发展面临新的机遇,并进入新的阶段。中国乡村振兴已进入农村地域空间综合价值追求的新阶段[10]。 新形势下无论是小城镇体系理论发展需求,还是各地特色小镇实践的需要,又或是学术界理论研究的现状,特色小镇建设理论研究与创新都是一项迫切而重要的课题。

2 江苏省农业特色小镇建设概况

2016年底江苏省政府印发《关于培育创建江苏特色小镇的指导意见》,明确提出江苏省特色小镇发展的总体要求、发展目标、创建路径和工作机制。2017年原江苏省农业委员会计划用3~5年时间,用“宽进严出”的创建制,培育100个能够彰显产业特色、凸显苏派人文底蕴、引领区域创新发展的江苏省农业特色小镇(简称农特小镇)[11]。农特小镇基于地域特色,有明确的产业定位、文化内涵和良好资源,结合产业、文化、休闲和社区功能的农业特色产业发展集聚区。特色小镇求精不求大,规划面积通常控制在3~5 km2,核心区建设用地面积约为1 km2,普通特色农镇建设按3A级景区目标,特色景区农镇建设目标按5A级景区标准。根据建设标准,江苏省农业特色小镇是集多种功能于一体的微型创业发展平台和创新空间载体(非镇非区)[7],是新型产业发展的空间载体,是集产业和生活为一体的综合区。要求培育特色农耕文化与生态效益的高度融合,要兼具可能的传统产业、非物质文化遗产、农耕文化,以及创意休闲农业、农家乐等多种特色的生活境域。功能叠加主要是功能融合,城乡互联网+集群物流优势以增强竞争力。

调查结果表明,农业特色小镇建设总体呈现2种模式,一种是产业小镇模式,重点是促进传统农业产业升级,新品种、新技术、新模式再升级,激发新的经济活力;另一种是六产融合模式,即以地方特色农业为依托,开展一二三产融合发展,带动地方经济,各地方各产业侧重点各有不同。不管是哪一种模式都以实现乡村振兴的总目标为出发点。江苏省的花卉果蔬、各种名优产品地域特色明显,近年来凭借发达的交通网络,打造乡村旅游交通与互联网+特色景观等模式成为打造农业特色小镇的优势。目前,江苏省特色小镇中多以园产品体验及采摘模式为主,如南京市江宁区“香草小镇”、盐城市大丰区“荷兰花海”小镇、南京市溧水区“蓝莓小镇”等。还有南京市江宁区在打造特色农镇域的同时创立特色田园村建设试点地区,谷里街道徐家院、湖熟街道钱家渡、秣陵街道观音殿、东山街道王家、淳化街道东龙共5个田园村庄紧扣“特色”“田园”。前期建设表明,近年来全省各地挖掘地方特色、塑造主题式农业小镇有序务实地展开。

但是,当下江苏省农业型镇村体系建设也存在一定的问题,如部分企业跑马圈地以农为名房地产开发为实,盲目跟风急于求成,小镇主题名不副实,定位不清,产业不特,业态单一,管理不善,政府过于主导、市场化不足等。全面捡视一下在产城人文融合发展方面有以下几个问题亟待解决:第一,过于注重产业,忽视小镇的生活生态系统。乡村振兴,产业兴旺是关键。但是有的小镇简单地把产业园区变身为特色小镇,园区本身的内涵和外壳没有变,甚至几乎没有居民,缺乏小镇应该有的生活、人文内涵。第二,建设急功近利,质量不高。在强烈的绩效动机和强大的行政权力下,目标设定过于僵硬,建设总体质量不高,为满足考核要求而导致急功近利,缺乏必要的引导、规范和建设耐心。忽略特色小镇资源基底、发展目标和经济社会的发展差异,拍脑袋决策,缺乏实践性和可操作性。第三,缺乏顶层规划,模仿盛行。一些小鎮不顾自身条件盲目模仿别的地区特色小镇的成功样板,忽视自身产业研究、区域统筹、资金投入和运营管理的考量,缺乏前瞻性和整体性,不仅自身特色没有得到发挥,反而导致镇容镇貌、功能区划、文旅产品过于相似或雷同,使得特色小镇出现了城市建设面临的“特色性丧失”等问题。第四,有主题无特色,文创不够。特色小镇的地域分布虽然在地理区位上存在一定的差异,但是特色小镇的产业定位大多为一二三产融合发展,但现实是二产能力偏弱、三产内容品质较低且具有一定的普遍性。特色不明显、同质化现象突出。除了产业不一样,其他都差不多,总体表现为一定的农业产业基础+旅游+民宿+农家乐,环境建设不足,服务意识落后,文创严重不足。

3 农业特色小镇空间战略

3.1 以镇村分布形态结构为依托,因地制宜建设小镇

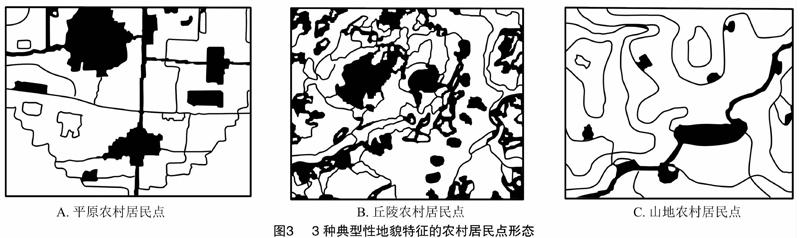

地形地貌对村庄规模和空间分布的影响十分显著。我国村镇空间分布按地形可划分为平原型、山地型、丘陵型,空间分布形态显示镇村体系等级规模结构[12](图3)。江苏省地域辽阔,地形以平原为主(占比86%),低山丘陵大多集中在西南部(占比14%)。苏北平原地区的乡镇主要分布在主要交通线路(国道、省道)两侧,分布密度较高。平原地区乡村的空间分布呈连续发展的簇状,丘陵地区的乡村主要呈散布的珠状。根据区域经济发展理论,农业区域经济的渐进发展呈离散态—聚集态—扩散态—成熟态4个阶段,当前我国大部分县域经济处于由离散态向集聚态发展的中晚阶段。江苏省县域城镇体系较成熟,城镇处于集聚发展阶段,极化作用受自然地理条件影响,乡镇基本沿交通干道分布,发展轴线基本形成,县域范围内的乡镇村庄多以点为单位,乡镇规模较小是由于自发形成且各自独立造成。

苏南、苏中、苏北的经济社会因素、地形地貌特征、乡风民俗特点等差异导致各地自然村的形成基础、发展脉络、空间形态等存在较大不同,甚至单个县 (市、区) 内部不同地区的自然村内部和自然村之间也存在多种空间布局形态[13](图4),很难形成统一的 “自然村” 判定标准,需要各地结合自身发展特征在镇村布局规划中予以重点关注。因此,特色小镇在规划布局方面一定要因地制宜,在做精做强特色农业产业的同时,务必保护好当地历史文化遗存和传统风貌,注意统筹协调村落空间和自然山水的共生关系,立足长远根据实际需求完善相关基础设施和公共服务设施,建设富有地域特征的“美丽小镇”,警惕和避免雷同化、格式化、城市化。

3.2 以产业发展为基础科学规划

3.2.1 空间战略规划原则

3.2.1.1 小镇的可持续发展须要建立在深思熟虑的长远规划基础之上 欧洲理事会(COE)的《欧洲区域/空间规划宪章》提出,区域空间规划是对社会经济、社会文化和生态资源等导向性地理表达。它代表政府对相应区域政策的导向,编制一种领域间全面、整体的战略来引导区域和实际空间组织的一种平衡发展,其规划目标应是基于民生和社会功能的长期导向,从而使城乡空间隔裂到城乡互动的目标良性运行[14]。

3.2.1.2 小镇规划要因地制宜、运用科学分析方法 重视基础资料收集与现状分析,调查现有条件和地形地貌资源、明了基础设施、用地规模、产业现状等现有人文状况,并利用GIS/ARC对区域内人口流动、居民点、土地变更、水系水利资源、土壤肥力、山体山脉、农耕用地、居住分布、遗迹遗存等进行分析,对小镇发展的未来预期作出准确、全面的估判[15]。结合镇区特点优势,根据上位规划及农业发展目标,确立其类型和方向,对形式和内容给予战略定位。

3.2.1.3 小镇规划要整体布局、产景相映 在整体规划的基础上明确不同功能的分区,如核心区划定、农业产业区建设、商肆街坊区、示范区、景观与设施等。规划布局要考虑现有地形地貌、整体布局、产业关联程度等;产业格局融多样化种养与农业高新产业项目结合为前提,整合产业结构,形成新型农镇业态;产旅结合的管理运行模式。农业特色小镇本身是一种创新创业平台,赋予更多的管理权和主动权,让其发挥优质资源、以点带面,产景相映、景添镇貌,促进农镇综合竞争实力提升。

综上,江苏省自身经济与综合利用呈极轴多点辐射地域优势,加快苏北苏南经济结构转型,是引领江苏省乡镇经济新态势的空间战略抉择。江苏省农特文化小镇的共性应侧重产品特色、活力经营、完善商旅设施。基于现有空间布局,立足各区域农业资源条件、区位优势、地域特点,个性化与合理布局,统筹思维和系统运作,确立小镇的品牌定位和产业布局,编制小镇发展经济规划与生态规划,且与江苏省农产布局目标协调。夯实调查定位—规划策划—优化格局—再进入招商融资运作程序,扎实有效地推进农特小镇以及美丽乡村建设。

3.2.2 农业产业规划策略

3.2.2.1 顶层规划,以特色小镇为平台依托的农业产业集群策略 德国经济学家杜能提出农业区位优势理论,即在农业区域分工的基础上,形成1种或几种农产品占区域种植面积的绝大多数,并借此形成规模效益,从而在市场上获得价格优势[15](图5),依照发展经济学理论,产业结构总是由低级到高级有序渐进,即“农业-旅游消费品产业-特色产业-现代服务业和知识经济”由低层次向高层次转型升级[16]。当然这里还涉及到小镇发展的“产业集群”现象,在迈克尔·波特《国家竞争优势》里是指通过产业间的协作分工和资源共享,从而降低成本获得规模经济。如“第三意大利”、美国的硅谷和加利福尼亚生物技术集群、丹麦的家具集群等,由科技产业带动当地城乡经济的增长,也使得农业小镇的农业人口出现了二元转换的结构变化,这具有很好的启示作用。因此,有必要明确特色小镇不是传统意义上的“镇”,而是在遵循绿色、创新、协调、开放和共享的发展理念下,根据自身特色进行科学规划形成的“产、城、人、文”有效融合的功能平台,具有明显的带动示范意义。

3.2.2.2 专家参与、专业决策、专门成果 国内规划项目市场大,规划单位众多,规划水平良莠不齐。目前,规划承担单位以各大规划设计院(公司)和高校科研院所的规划设计部门为主。由于农特小镇的“农业属性”,不同农业产业在育种、生产、加工、销售等环节专业性非常强,因此建议规划部门必须要让农业、农村方面的相关专家学者参与进去,编写相关专项的规划文本,建言献策。可以依据实施进度选择不同的规划成果类型,规划深度主要有概念规划、总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划4种。从前期方案、理念咨询到具体落地实施,循序渐进地推进相关工作。对于基础较薄弱的地区,可以依据科学规划、有序推进、分步实施的原则开展工作。具体规划内容除了常规的空间与功能布局规划、基础设施规划、建筑与景观规划、生态保护规划和休闲旅游规划等内容外,有关产业规划的好坏直接决定了“特色”能否立足。而农业产业规划基于上述不同发展模式,以及在一二三产不同阶段的发展侧重点,提出有针对性的规划方案(表1)。

4 利用地缘优势营建特色小镇文化

每个特色小镇都依附于不同区域位置的乡村聚落,而乡村聚落是一个复杂的系统,乡村聚落地理学则是乡村地理学的一个重要分支。文化景观学派代表人物美国地理学家索尔认为,可以通过物质文化要素来研究区域人文地理特性,文化景观既有自然景观的物质基础,又有社会、经济和精神的作用。人类文化对于村落的保护和发展具有重要的作用[18]。国内外许多成熟特色小镇的运作经验表明,特色小镇的打造必须以优良的人居环境为依托,与文化产业统筹策划[19]。

4.1 彰显小镇风貌的空间意象

无论苏南还是苏北,一个具有特色文化的小镇应该以一种小而简的生活聚居模式而存在,有属于自己的空间形态。借用康泽恩的城镇形态研究成果,建立小镇形态分析的框架,在镇区特色资源分布图(以影像图或地形图为底图)上分别以不同颜色标示各类资源符號,小镇平面(town plan)、用地模式(land use pattern)和建筑形式(building forms)是构成小镇形态的基本元素,连同基地(sites)本身构成了小镇形态最小的形态均质区——形态细胞(cells),形态细胞结合成形态单元(landscape units),而形态单元组合构成了小镇各种类型的风貌机理[20]。城镇不同时期形成的历史风貌特色,不仅包括民居实体,也指城镇景观中物质和非物质化的历史沉淀,3个要素变化形态模式浓缩该区域历史积淀[21]。因此,从局部到整体、从微观到宏观,借助地方景观资源从生活环境、人文风格特色、功能布局上围绕生态绿色小镇的角度出发,进行独具匠心的设计,体现小镇具有的本土气质,进而成为吸引游客前来观光的景源地。另一方面,规划设计要彰显小镇特色风貌,须凸显显著的形象标志,使小镇风貌及品牌特色给人以瞬间的深刻记忆。而特色小镇表意意象以特色作为知觉符号表征。基于传统认知结合专家和游客打分评价,选取最具影响力、最有代表性的场景风貌作为各类设计、宣传、策划的创意源,形成独有的风貌认知。同时,必须更新、利用和保护好小镇原有的街坊里巷、住宅格局和居民生活方式,强调风貌特色,修复传统街区老街巷。新建区域也要保持和彰显地方特色的精神,延续传统风貌,要不断挖掘保护原有文化遗产,延续老街区的机理和文脉特征,统筹小镇建筑布局、协调景观风貌、体现地域特征,注重景观风貌呈现的长久性和可持续性。

4.2 挖掘小镇地域原生文化

4.2.1 基于原生性的文化挖掘 法国地理学家白吕纳认为,自然影响人,人亦作用于自然,两者关系是相互的。文化既是人类社会在发展过程中的产物,又是人类与生态环境之间相互映射的载体。不同的地理、气候环境会影响文明的独特性质,产生不同的文化现象。分布各处独特的聚落形态经过上百年甚至上千年的历史演绎而来,文化地域特征明显。原有居民的认可度是农特小镇得以建设的基础。挖掘鲜活的本土原生态典型文化,才能创造小镇独有的地域文化,让人们感受体验到独特的地缘文化与风土人情,才更具有吸引客源的魅力。目前特色小镇多按照生产、生态、生活“三生融合”和产、城、人、文 “四位一体”的要求进行全方位规划[22](图6),也务必以文化为全视角,统筹产业发展与遗产保护。落实好原生文化遗存和历史遗迹保护,警惕拆“真古董”建“假古董”,传承有价值的传统民俗和文化习俗,延续历史文脉,营造文化艺术氛围,示范引领所在地区文化的共享体系创建。

4.2.2 基于在地性的文化挖掘 特色文化就是“区域特色”,在于不同形态单元组合的各种风貌小镇类型。留住小镇原有“本色”,充分考虑当地的民风民俗,街巷建筑尽量纳入小镇整体文化氛围,保持整体风貌统一与局部的独特性,力求文创上的“标新立异”。国内外许多成熟特色小镇的运作经验表明,特色小镇的打造须与文化产业格局等统筹安排,如国外特色小镇凭借典型的地域风貌加上百年沧桑的故事、活色生香的艺术氛围、花团锦簇的街巷,将创新的理念与循环经济注入到特色小镇中去,加之活力经营与商业设施完善[23]。文化是内核,特色小镇要有独特的文化标识,易于留下抹不掉的视觉记忆。把文化基因植入产业发展,塑造显著的区域特色文化[17]。农业文创产品要深挖有文化积淀的历史,延续根脉,传承手工艺文化精髓,嵌进游赏功能。

4.3 基于地域文化特色的景观营构

4.3.1 文化景观的具体设计层面 充分挖掘地域文化中民俗风情、传说故事、族规民约、宗族族谱、遗构遗存、名人传记、传统匠艺、古树名木等成为吸引游客的焦点。以地域特色明显的乡土文化所构成的旅游内容是承载地域文化传承及乡土情结集

记忆的重要载体。依托小镇特有的优秀传统文化,注重小镇农业核心文化挖掘和塑造,强化地域文化创意,通过创意设计、文化演绎,以及利用现代信息化技术把农耕活动、民俗风情、商旅需求有机连接,衍生出新的文化景观资源、文化景观塑镇,彰显小镇魅力,加强农镇文化影响力乃至文化与产业的综合功能,进而提升农产品无形资产的附加值。

4.3.2 文化景观的体验层面 利用老旧街区、商铺酒肆、小桥流水、田园景观、农耕劳作、农舍茅屋等小镇风貌与景观塑造,开发赏花采果、农事劳作、田野采风、古风娱乐、园圃采摘、美食品尝、民宿居住体验等项目,均要围绕主题特色小镇打造。对于缺乏特色资源的村镇,可以适当考虑营建异国情调的特色风光或较高知名度的主题景观吸引视觉注意。心理分析表明,异域风貌更容易唤醒人们的刺激水平,神秘感与探险的乐趣容易激发期望值。

4.3.3 小镇景观风貌营造层面 镇容镇貌形象建设可以借鉴欧洲花园小镇的经验,如瑞士的达沃斯小镇、法国的普罗旺斯小镇、希腊的圣多里尼小镇等,浓郁的乡土风致簇拥在优美的地域风景中,精致独特,是产业集群成本“U”形规律的战略选择,对特色小镇的建设规模和形态有重要的启示。重视镇容打造,营建一些地域特点的小镇风貌,结合历史典故的情境,强化有典型民居特征的地标性街巷空间界面形态,并适当改造镇域村庄的村容村貌如明清民居等,可考虑吸引艺术家进入,建立个人创意工作室,并从镇貌外观上给予美化,营构艺术特质的文化小镇风情。强化地标式的卡通形象代表当地文化的视觉符号,运用“互联网+”可扩大知名度。

4.4 地域特色文创产品设计

利用小镇资源积极开展休闲旅游,吸引周边客源。创意资源是休闲农业吸引游客的一个亮点、卖点,好的文创可以变废为宝。有形产品与无形产品相结合,做成“情景消费文化产品”,让游客流连忘返。因此休闲农业在文创方面一定要主题突出、个性鲜明,有的甚至可以在单一主题上做精做深,做到极致,真正体现“小而精”的特点。中国台湾文创产业有许多值得学习的经验,如大湖的草莓、嘉义的梅花、花露的精油、童年渡假村的亲子活动、台南兰花等,都是以某一创意产品为支撑点和突破口,围绕该主题产品开发、研创,衍生出一系列的特色服务、产品和活动,特色文化非常鲜明,实现了差异化发展。在大湖,仅仅草莓这一个产品,就开发出100多个品种,他们把1季做成了4季,把淡季做成了旺季。

此外,还可以通过建立手工工坊引入或培养传统手工艺者和工匠,传承本土优秀传统民间工艺,形成独特文化地理标识。有条件的可以适度聚焦发展文化产业,创意与创新是区域产业结构升级的“双引擎”,区域旅游文化核心(图6)。通过“一业牵引,多业烘托”的目标选择对路产品,开发适销对路的特色文化产品,推进文旅融合发展。同时,完善传承机制,注重对继承人的培养和人员扩充,注重对技艺的推广,并积极推进对外文化交流合作,传播和推介地域特色文化,活跃双向交流与互鉴。拓展对外文化市场,鼓励文创企业进驻特色小镇,通过开发建设文创综合体、创客街区、创客公寓等不同形式打造文旅众创空间。以文化创意推动特色小镇旅游业提升,开发具有地域特色、民族风情、文化品位的伴手礼和文化创意体验产品。

5 结论与讨论

通过对城镇经济区划理论结合实证依据由面到点的论述,为构建农业特色小镇建设的产文融合发展提供以下对策和践行技术途径,借以抛砖引玉。第一,农业特色小镇就是既要有地域特色的农业产业,也要有地域特色的乡村环境、乡村文化和乡村生活,哪一方都不能缺失。农特小镇的建设须要因地制宜、科学规划,以农业产业为基础,农、文、旅融合发展为特色,注重乡村田园风光的保护,避免乡村景观城市化倾向,加大乡村建设管理和环境保护力度,加强特色村镇基础设施、公共服务、环境风貌等建设,要保有我国古代独有的且令人回味无穷的情景表达结合乡土特色的种养机制才有吸引力。第二,乡土风貌特色资源囊括了传统民居风貌、传统民风民俗、乡村特色产业和原生空间形态等典型性特征的资源。调查研究特色资源,进行管制性规划,并采取有力保护措施。街巷机理形态和整体风貌、民居建筑造型风格一致与协调;保持原有自然风貌与山水形态空间格局。深度挖掘在地资源文化内涵,通过现代形式,结合人文遗迹、农业活化遗存、乡土民俗,对本土文化进行休闲旅游等产业的开发。第三,创造本土或区域范围有显著特征的农业产品品牌,借助文化高附加值不断创造新的主打产品或特色行业。建议有相关学科的高校嘗试设置培养乡村规划师和乡土品牌策划师人才的相关专业,使乡村振兴战略落到实处。空间布局引导明确特色资源在公共空间、开敞空间和自然景观本底中的地位与作用;充分管理镇区内乡村旅游、自然环境、产业发展、历史文化、区域建筑等各类特色资源,并建立考核指标体系、制定实施办法,形成规划管理图则和标准指引。

参考文献:

[1]陈 晶. 现代农业:特色小镇建设的压舱石和助推器[J]. 经济,2017(1):51-52.

[2]张 立,白郁欣. 403个国家(培育)特色小城镇的特征分析及若干讨论[J]. 小城镇建设,2018,36(9):20-30.

[3]严重敏,刘君德,孙大文,等. 试论苏锡地区农业发展与中小城镇的关系[J]. 地理学报,1964,30(3):234-247.

[4]董锁成,武 伟. 地域生产综合体与增长极理论的比较研究[J]. 甘肃社会科学,1996(3):34-37.

[5]罗伯特·史蒂文斯,凯瑟·L·杰勃勒.农业发展原理——经济理论和实证[M]. 南京:东南大学出版社,1992.

[6]杨振之,蔡寅春,谢辉基. 特色小镇:思想流变及本质特征[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版),2018(6):141-150.

[7]郐艳丽,尹 路. 特色小镇规划设计与建设运营研究[J]. 小城镇建设,2018,36(5):5-11.

[8]王 晖.新型城镇化视角下特色小镇产业发展路径研究[J]. 经济研究导刊,2018(25):136-138,149.

[9]熊正贤.特色小镇政策的区域比较与优化研究——以云贵川地区为例[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版),2019,36(2):104-116.

[10]王景新,支晓娟. 中国乡村振兴及其地域空间重构——特色小镇与美丽乡村同建振兴乡村的案例、经验及未来[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2018,18(2):17-26.

[11]江苏省人民政府. 关于培育创建江苏特色小镇的指导意见:苏政发〔 2016 〕176号[Z].

[12]耿慧志,贾晓韡. 村镇体系等级规模结构的规划技术路线探析[J]. 小城镇建设,2010,28(8):66-72.

[13]张 鑑,赵 毅. 基于新型城镇化背景的镇村布局规划思考[J]. 江苏城市规划,2015(1):6-13.

[14]姜 涛,吴志强. 西欧1990年代空间战略性规划案例的比较研究[J]. 城市规划学刊,2007(5):53-64.

[15]吴奶金,陈高威,林 珊,等. 基于新型业态变化的农业特色小镇理念与构建[J]. 云南农业大学学报(社会科学版),2017,11(3):7-12.

[16]明文彪. 浙江特色小镇的理论内涵 [N]. 浙江日报,2016-05-12(15).

[17]刘福星,董志勇. “四化”可持续理念下的农业型特色小镇规划实践——以沈阳新民市大民屯镇总体规划为例[J]. 城市住宅,2018(3):38-42.

[18]吴雨浓,张 纵. 从聚落地理文化理论视角看山地村寨形态与农田景观——以务川县仡佬族村寨的遗存保护控制性规划研究为例[J]. 北京林业大学学报(社会科学版),2015(1):45-51.

[19]张信得,张云彬,陈 浩. 乡村振兴背景下旅游资源型特色小镇发展路径研究——以巢湖半汤温泉小镇为例[J]. 江蘇农业学报,2020,36(1):219-226.

[20]段 炼,刘玉龙. 城市用地形态的理论建构及方法研究[J]. 城市发展研究,2006,13(2):95-101.

[21]陶 伟,汤静雯,田银生. 西方历史城镇景观保护与管理:康泽恩流派的理论与实践[J]. 国际城市规划,2010(5):108-114.

[22]浙江省文化厅. 关于加快推进特色小镇文化建设的若干意见:浙文法〔2016〕7[Z].

[23]朱雅飞. 探析本土文化为内涵的特色小镇规划[J]. 建筑知识,2017(2):175,131.罗莎莎,曾玉荣. 福建省乡村旅游与农村区域经济耦合发展分析[J]. 江苏农业科学,2020,48(21):16-21.