《金匮要略》“补气加半夏”考❋

2020-03-06张承坤赵雅琛沈澍农

张承坤,赵雅琛,沈澍农

(南京中医药大学基础医学院,南京 210023)

《金匮要略方论·血痹虚劳病脉证并治第六》:“虚劳里急,诸不足,黄芪建中汤主之。于小建中汤内加黄芪一两半,余依上法。气短胸满者,加生姜,腹满者,去枣加茯苓一两半,及疗肺虚损不足,补气加半夏三两。[1]”半夏为温化寒痰药,《神农本草经》记载其“主治伤寒寒热,心下坚,下气,喉咽肿痛,头眩,胸胀,咳逆,肠鸣,止汗”[2],未见补气之功,历代本草书也未见半夏补气的记载。因此,古今注家对黄芪建中汤“补气加半夏”多有质疑。如陈修园《金匮要略浅注》便谓:“补气加半夏,更为匪夷所思,今之医师,请各陈其所见。[3]”由此产生的争论也很多。

1 历代医家对“补气加半夏”的认识

1.1 间接补气说

对于“补气加半夏”,部分注家尝试从医理的角度进行阐述,如曹颖甫《金匮发微》谓:“补气所以加半夏者,肺为主气之藏,水湿在隔上,则气虚而喘促,故纳半夏以去其水,水湿下降则肺气自调。[4]”徐中可《金匮要略论注》称:“气不顺加半夏,去逆即所以补正也。[5]”

这类注家的观点看似论证半夏具有补气的作用,但细究其说,则都是言半夏于治疗肺虚损不足时,通过某些机制而间接促成补气,并不足以证明半夏自身具有补气的功效,因此这些观点用来解释黄芪建中汤中的“补气加半夏”有些牵强。晚清医家高学山《高注金匮要略》谓:“加半夏,非以半夏功能补气之谓也。盖肺虚不足,下气必乘虚而上逆。不加降逆之半夏,则药气与所冲之客气,互争胸分,而胀喘促之候见矣。[6]”主张半夏在此方中非补气药,但有协同作用,其说较为公允,但解释不了“补气用半夏”的文本问题。

1.2 非张仲景语说

反对半夏补气的部分注家认为“及疗肺虚损不足,补气加半夏三两”14字注文非张仲景语,主张予以删除。陆渊雷《金匮要略今释》称此注文“系后人据《删繁》建中汤的主治补入”[7],谭日强《金匮要略浅述》亦谓其“乃后人据《删繁》增入”[8],二者都认为此注文出自《删繁方》,为后人增补之语,并非医圣原意,因此也就不再深入探讨“补气加半夏”的原因。

《金匮要略》中的附注多引《千金要方》《外台秘要》《古今录验》等书,这些书籍都是东汉以后才成书的,显然引用这些书籍的注文是后人增补的,然而这些注文的内容未必不是源自张仲景之方,若因其为后人的增补之语便弃之不谈,那么对于研究张仲景学说将是一种损失。

2 “补气加半夏”系误读

2.1 来源

客观地说,前人因为文献的限制,要解决这一问题是比较困难的。近代以前,医家看到的《金匮要略》传本都是以邓珍本为代表的大字系统诸本,而大字系统诸本在本条附注(即“气短胸满……半夏三两”)前都没有注明出处。虽然有医家从《外台秘要》中读出《删繁方》的关联,猜想注文系“后人”补入,但也无法清晰说出为何时的“后人。”

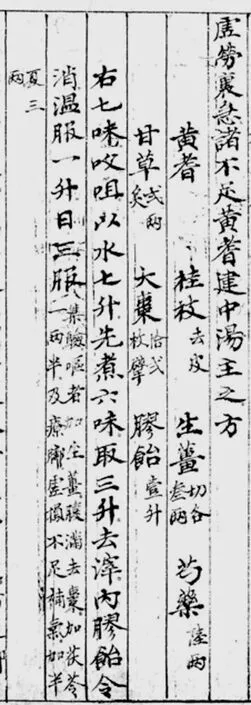

图2 吴迁本黄芪建中汤

近年来,由于小字系统的吴迁抄本被披露,给了我们解题的更可靠线索。吴迁是明代洪武年间人,他抄成的《金匮要略》现藏上海图书馆。该本为小字系统惟一传本,与大字本有较多的文字出入,在本条也是这样。

吴迁本《金匮要略》行文较详,特别是组方的正文,邓珍本仅记为“于小建中汤内加黄芪一两半,余依上法”(见图1),吴迁本则详列了组方的全部药物和加工煎煮法。与此相应,本方附记亦略详于邓珍本,有引书名冠于句首:“《集验》:呕者加生姜,腹满去枣加茯苓一两半,及疗肺虚损不足,补气加半夏三两。[9]”图2表明,引文来源是《集验方》。《集验方》是南北朝时期姚僧垣所作,原书已佚,部分内容可见于《医心方》《外台秘要》等书中。

查考《外台秘要》,以上附注的前一半即“呕者加生姜,腹满去枣加茯苓一两半”,可见于《外台秘要》卷十七“虚劳里急方”,出处标为《集验方》;但附注的后一半即“及疗肺虚损不足,补气加半夏三两”,见于《外台秘要》卷十六《肺虚劳损方》,出处却标为《删繁方》。《删繁方》成书于南北朝时期,作者为谢士泰,古代目录书始见于《隋书·经籍志》,该书载:“谢士泰《删繁方》十三卷。[10]”原书久佚,其部分内容见于《千金要方》《外台秘要》《医心方》等书中。

考虑到王焘在编集《外台秘要》时同时可见《集验方》和《删繁方》,若一段文字同见于两书,一般会注明某某本同,而此方于《外台秘要》中不见注明“《集验》同”,因而可以确定“及疗……三两”语源自《删繁方》。

2.2 分析

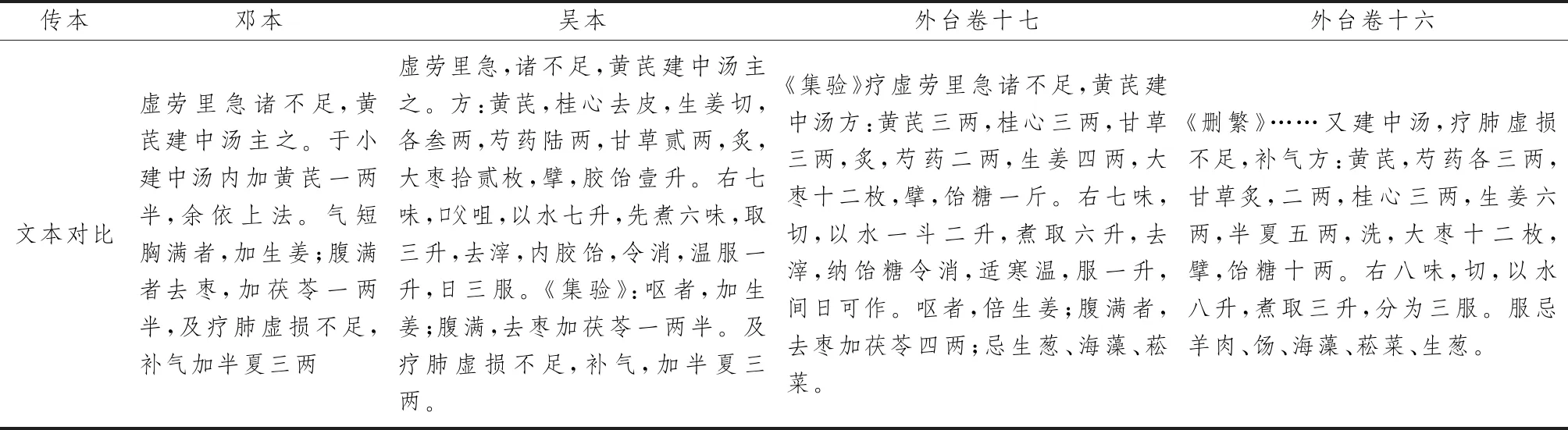

表1显示,将《金匮要略》黄芪建中汤附注与《外台秘要》相关文字对比,可以看到前半部分即出自《集验方》部分,关于加用生姜,邓珍本用于“气短胸满者”,吴迁本和《外台秘要》本用于“呕者”。《名医别录》谓生姜:“去痰,下气,止呕吐,除风邪寒热。[12]”从生姜的功效看,后者更符合中医方剂加减的常规。《伤寒论》真武汤节度语云:“若呕者,去附子,加生姜,足前为半斤。[13]83”通脉四逆汤方节度语云:“呕者加生姜二两。[13]84”理中丸节度语云:“吐多者,去术,加生姜三兩”[13]99,都是对呕吐者加用生姜。至于吴迁本和《外台秘要》本的差别,只在于“加生姜”和“倍生姜”。吴迁本较虚,给医者自由裁量的权力,《外台秘要》本较实,明指是倍用。但在“呕者”用生姜这一基本点上,二者却没有大的差别。

后半部分即出自《删繁方》的部分,《外台秘要》名“建中汤”,为“疗肺虚损不足,补气方”,组方比《金匮要略》黄芪建中汤多1味半夏,而大字本和小字本《金匮要略》都作“及疗肺虚损不足,补气加半夏三两”。从行文语气看,该句显然是前部分校语的附记。这很可能是宋臣整理《金匮要略》本条时,先附记了《集验方》多出的加减法,继而发现出自《删繁方》而组成上较黄芪建中汤多1味半夏的建中汤,于是亦引用于方后指出差别以备参。

联想到大字本和小字本在本条附注中都有一“及”字,提示附注确实原本就是来源于不同出处。由此推测,附注的前半语出自《集验方》,吴迁本小字注开头就标明了这一校文出处。其后半“及疗……三两”语出《删繁方》,可能是补注者漏记其出处,或因系连及而引故而未郑重引录。但在引用内容时又不经意地漏掉了“补气方”的“方”字,故导致“补气”与“加半夏三两”相连,致使后人产生了“补气加半夏三两”的误读。也就是说,该方下的按语如果按可见的资料全引,应该在吴迁本基础上补足几个字,为“《集验》:呕者,加生姜;腹满,去枣加茯苓一两半。及【删繁】疗肺虚损不足补气【方】,加半夏三两”。

因此,《金匮要略》“及疗肺虚损不足,补气加半夏三两”应该理解为:至于治疗肺虚损不足的补气方,它的组成药物多了半夏三两。一般而言,《金匮要略》的小字附注是宋代校正医书局采诸家方书补入的,补注多为列举同方于不同方书中记载之异同,意在备参,并非是张仲景自述的加减化裁之法。读者误“补气加半夏”为加减化裁,除了引文存在歧义之外,对《金匮要略》体例不熟悉也是一个比较重要的原因。在某些不规范的《金匮要略》出版物中,正文与注文用相同字体和字号印刷,使读者无法将二者区分,更在一定程度上加重了这种误解。

3 结论

综上所述,《金匮要略》“补气加半夏”实为引文歧义而引起的误读,半夏并不具有补气的功效。这种误读对历代医家产生了许多不利影响,时至今日仍不断有研究者试图从中医理论或者实验及临床角度阐述半夏的补气作用,这是十分遗憾的。今后《金匮要略》再作整理时,应指明所谓“补气加半夏”系基于错误文本的误读,不要让这一误解继续误导读者。

表1 《金匮要略》与《外台秘要》黄芪建中汤条文比较