艰难困苦,玉汝于成

——贺敬之与鲁艺

2020-03-06侯业智延安大学文学院

侯业智 延安大学文学院

李新梅 延安大学文学院

中国现当代文学史上作出杰出贡献的作家贺敬之,其诗歌、戏剧不仅在当时引起了极大的轰动,而且具有持久的生命力和永恒的艺术魅力,甚至一度在海外得到广泛的传播与影响。抗战期间,贺敬之与李方立、吕西凡、程芸平四人徒步从梓潼出发,从重峦叠嶂的黄土山中穿行而过,克服重重困难,向目的地延安走去。1940年,年仅16岁的贺敬之被鲁迅艺术文学院(1940年,鲁迅艺术学院更名为鲁迅艺术文学院)破格录取,成为该校文学系年龄最小的学生。从此,贺敬之与鲁艺结下了不解之缘,不仅仅是这里的各位文学大家和名师给贺敬之上了人生非常重要的课程,大大开阔了他的眼界,激发了他的潜能,更在于鲁艺用它精神的养分滋养了他,为他注入了一种精神,对他后来的创作产生深远影响。以至于后来只要说起抗战、提起鲁艺,贺敬之往往激动万分、心潮澎湃。

与鲁艺的初步结缘

1924年冬天,山东省峄县贺窑村贺知章的后代贺典谟迎来了他的长子,并由大祖父贺祖尧取名为敬之。大祖父对贺敬之寄予很高的期望,之所以取名为“敬之”有两层含义:第一,“之乎者也”的第一个字“之”;第二,贺敬之的名字里带个“之”字,是为了纪念祖先贺知章,但是为长者讳,没有用“知”,而用了“之”。

在穷苦中出生的贺敬之,从小饱尝生活的艰辛。饥饿、寒冷几乎是家常便饭,尚且年幼的他便随母亲上山打柴,接受劳动的磨练。后来,他开始在村里的私塾上学,学习各种古典文学名篇,诸如《陈情表》《祭十二郎文》等,学习成绩优异,尤其在写作上表现出极高的天赋。村里的私塾停办后,他便与大祖父贺祖尧的儿子贺绅谟一起去北洛村私立小学读书。1937年秋,以优异成绩毕业并于同年报考兖州简师,在2000 名考生中名列第四,成为最小的师范生。但是好景不长,卢沟桥事变的爆发迫使学校必须南移,贺敬之因年纪太小而被劝退回家。紧接着台儿庄战役爆发,日寇的残酷暴行使贺敬之内心对侵略者充满仇恨,同时也坚定了他离家继续求学的决心。后来,他与张延龄、陈德秀、孙柄成、仁宝善一道前往湖北寻找母校。但是时局动荡不安,他们刚到湖北不久便又随同母校一起辗转梓潼。

贺敬之“越走眼界越宽阔,抗日的烽火、人民的苦难、越来越使他懂得了‘没有国就没有家’的道理”[1]。强烈的爱国情感与民族忧患意识充斥在他的心里,颠沛流离中,他也不忘大量阅读辛弃疾、李白、杜甫等爱国诗人的诗词,并用诗歌表达自己内心的情感:“我是中国人,为什么做牛马,从今后三千万人民要出头!”[2]从《大众哲学》《新华日报》等书刊中,他开始了解到红军是怎么长征的,并开始关注鲁艺。向往鲁艺、向往延安的心情日益迫切,加之当时的国民党三青团对学校进行军事化管理,严格控制学生的一言一行,在这样的环境当中,贺敬之产生了“到延安去”的念头。

1940年4月,诗友李方立找到贺敬之,将胡风主编的《七月》杂志递给了他,其中一则鲁艺的《招生简章》,令贺敬之内心对延安、对鲁艺的向往变得无比强烈,一发不可收拾。随即,他便和吕西凡、李方立、程芸平一起动身奔向代表着阳光、健康、纯洁的圣地延安。

在鲁艺的文和事

1940年,贺敬之一行经历国民党的重重盘查,终于来到渴望已久的目的地——延安。在这里,贺敬之吃到了人生的第一顿饱饭。

青年贺敬之

当时按照贺敬之的年龄,他本应该去自然科学院中学部上高一。可是,他是这样想的:“我要考鲁艺,因此文学和革命对我来讲两者是一回事。我之所以喜欢文学是因为革命,我之所以参加革命是我也想搞文学。”“我要考鲁艺!”[3]贺敬之无比坚定地说。自然科学院的老师也同意他去试一试。谁曾想,年仅16岁的贺敬之因为来延安途中所写的组诗《跃进》被何其芳同志看中而破格录取,成为鲁艺文学系最小的学生。

那时候,延安盛行诗歌朗诵,贺敬之朗诵的诗歌使大家对他刮目相看,随之他对诗歌的创作热情越来越浓烈,接连创作了《情绪》《追悼歌》《再斗争下去》《行军》《红色的军队前去》《党中央委员会》《太阳在心头》《夏嫂子》《婆婆与童养媳》《在教堂里》《小兰姑娘》《我走在早晨的大路上》等一系列作品,其中《小兰姑娘》发表于《草叶》双月刊第1 期,《我走在早晨的大路上》发表于《新诗歌》第5 期,小说《情绪》发表在《解放日报》上。何其芳对他赞不绝口,非常欣赏他的才华并把他推荐给当时的鲁艺院长周扬,称贺敬之是“17岁的马雅科夫斯基”,给予他极高的评价。

1942年5月,中共中央在延安组织召开了著名的延安文艺座谈会。5月30日,毛主席亲自来到鲁艺对全体师生讲话,他把广大群众的火热斗争生活比作“大鲁艺”,说当时的鲁艺是“小鲁艺”,只在“小鲁艺”里面学习和创作是不够的,还必须到“大鲁艺”去学习,向广大人民群众学习,在广大社会中学习。艺术来源于生活就是如此,只有了解老百姓,才能创造出人民群众喜闻乐见的作品。

就这样,鲁艺师生们开始走出校园,走向广阔的天地,与人民群众、战士打成一片。当时的延安被国民党和日本人全面封锁,衣、食、住、行极其艰苦。在这种情况下,毛主席发出“自力更生,丰衣足食”的号召,延安随之开始了浩浩荡荡的大生产运动。

南泥湾是第一块“试验田”。当时由王震将军率领三五九旅进驻南泥湾,开拓荒地进行生产。但当时的南泥湾条件极其艰苦,有首歌谣是这样描绘的:“南泥湾啊烂泥湾,荒山臭水黑泥潭。方圆百里山连山,只见梢林不见天。狼豹黄羊山鸡窜,一片荒凉少人烟。”[4]贺敬之与古元、杨思仲等人则被派来采访进驻南泥湾的八路军战士。

1943年春节,延安鲁艺秧歌队在边区政府门前表演《歌唱南泥湾》 (徐肖冰/摄)

南泥湾,位于深山老林,玉米秸秆打捆成窝棚便是战士们居住的处所,四下透风,蚊子满天飞,跳蚤满床爬,缺衣少食,确如歌谣所言。战士们在这块土地上毫不吝啬地挥洒着自己的汗水,齐心协力、艰苦耕耘,三年时间便取得非常大的成绩,粮食、牲畜产量快速增加,从一开始的只收粮1200 石到1944年产量37000 石,猪、牛、羊、鸡、鸭等产量都显著提高,解决了大家的吃饭问题。曾经的烂泥湾变成了产粮盛地。

为了慰问王震将军率领的三五九旅战士,鲁艺秧歌队负责准备节目,大家集体构思出一个名为《挑花篮》的秧歌舞,其中插曲歌词的最后一段《南泥湾》由贺敬之作词,马克作曲:

花篮的花儿香,

听我来唱一唱,

唱呀一唱——

来到了南泥湾,

南泥湾好地方

好呀地方。

好地方来好风光,

好地方来好风光——

到处是庄稼,

遍地是牛羊……

往年的南泥湾,

处处是荒山,

没呀人烟

如呀今的南泥湾,

与呀往年不一般,

不呀一般

如呀今的南泥湾,

与呀往年不一般——

再不是旧模样,

是陕北的好江南……

1943年3月15日,三五九旅召开拥军大会,由延安鲁艺秧歌队进行慰问演出,《南泥湾》开始与大家正式见面,并且受到群众和战士们的热烈欢迎。这首歌曲的成功让当时还不满19岁的贺敬之一曲成名。之后,他一连创作了《庆祝苏联红军大反攻》《胜利歌舞》《翻身道情》等歌曲,其中《翻身道情》在抗日根据地得到广泛传播。

1944年,贺敬之参与创作的大型秧歌剧《惯匪周子山》被中央西北局文委授予一等奖。此外,在新秧歌剧方面,他还参与并改编《血泪仇》。这两部大型新秧歌剧的创作实践为他后来创作出更具有分量的秧歌剧《白毛女》打下了基础。

《白毛女》的诞生

大型新秧歌剧《白毛女》的诞生,标志着贺敬之在延安时期的文学创作攀登上了一座新的高峰。

1944年5月,周巍峙领导的西北战地服务团从晋察冀边区返回延安,同时也将“白毛仙姑”的故事带回了延安。同年秋,在晋察冀边区工作的林漫也将他创作的《白毛女人》的小说稿件托交通员带给周扬,并受到周扬的高度重视。[5]2002年,周巍峙在《回想延安·1942》中写道:“中央决定在1945年召开‘七大’,鲁艺院长周扬召集前方回来的同志商量为‘七大’演出献礼节目,当时我也参加了这个会。邵子南同志把他在晋察冀边区收集到的关于‘白毛女’民间故事做了详细汇报,周扬同志听了很高兴,他说……可以写个歌剧么。当时就让参加会议的张庚同志成立了一个创作组,负责创作和演出这个歌剧。另外成立一个话剧组负责为‘七大’演出一个反映前方斗争的新的话剧晚会,指定我负责这个工作。”[6]这个决定下达后,由张庚负责组织领导,由邵子南、王滨、贺敬之、丁毅、王大化等人组成的创作组开始剧本的写作,由于邵子南刚从晋察冀边区回来,熟悉那边生活以及关于“白毛女”的民间故事,所以大家会上讨论决定由邵子南执笔。

邵子南初稿写成之后,据王昆回忆:“请周扬同志来审看,邵本受到了他的批评。他说:‘这样写,这样排,怎么能把旧社会把人变成鬼、新社会把鬼变成人的思想内容表现的好呢?从形式上看,音乐和表演上都很陈旧。我们不要洋八股,也不能不加改造地照搬土八股、封建八股。’”[7]但是,邵子南本人并不同意周扬以及其他同志的批评意见,所以他主动退出创作组并收回自己的稿件。

1945年初,张庚召集相关人员开会,讨论剧本结构的框架,并决定由贺敬之执笔重写《白毛女》剧本。当时,他们成立了剧组,编剧是贺敬之、丁毅,作曲是马可、张鲁、翟维,导演是王滨、王大化、张水华,演员是陈强、林白、王昆、张守维、李波、韩冰、王家乙、赵起扬等。每写一场,就紧接着谱曲、排练、演出。观看嘉宾各色人等都有,鲁艺师生、干部群众、老百姓,每次观看结束,大家会根据自己所感所想发表意见。贺敬之回忆说:“坐在观众中看戏,散戏后夹在观众群中听他们谈话,最无拘无束,最真实宝贵的意见常常在这里听到。另外,有时我们也直接访问观众,包括干部、群众。”[8]就是这样一边写作,一边谱曲,一边排练演出,一边听取各方意见进行修改,整个过程大家都齐心协力,集思广益,为作品更完美、更有意义地去呈现而尽心尽力,这是一种非常独特的创作模式。

在由贺敬之执笔完成《白毛女》全剧写作后,剧组在鲁艺进行了一次总彩排,结束后,有很多人士提出批评意见,大家继续讨论修缮。由于写剧本精神压力大,而且时间紧张,贺敬之生病住院了,同时也考虑到他缺乏敌后根据地群众斗争地主的生活经验,还有大家讨论决定增写一场对黄世仁的“斗争会”,这需要借鉴西洋歌剧采用较为复杂的音乐形式,而贺敬之对此不太熟悉,所以就决定由丁毅执笔写最后“斗争会”这一场。[9]张庚在谈到《白毛女》的整个创作时就曾说:“剧本是集体创作,先由邵子南写了一个诗剧脚本无法排,后主要由贺敬之执笔写,写到快完稿的时候,贺敬之病了,又由丁毅写最后一场。”[10]张庚的说法对《白毛女》剧本的执笔者进行了准确的概括。对于这种集体合作齐心协力的创作方式,贺敬之给予了充分的肯定,他曾这样强调过:“假如说,《白毛女》有它的成功方面,那么这种‘成功’,即是在这样一个不断的、群众性的、集体创作的基础上产生。”[11]

1945年4月22日,歌剧《白毛女》在延安党校礼堂如期演出。当时包括毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇等在内的一千余名“七大”代表都观看了该剧的演出,产生了热烈的反响,轰动了整个延安。当时看剧的观众,几乎无一例外都感动不已。据大家回忆,毛主席及很多同志看剧的过程中心情非常激动,那些行伍出身的硬汉们也纷纷流下眼泪。第二天,中央书记处便派人来传达指示,据黎辛回忆:“中央书记处派人往鲁艺送去三条意见,说‘第一,这个戏是非常适合时宜的;第二,黄世仁应当枪毙;第三,艺术上是成功的。’当时,中央书记处由毛泽东、刘少奇、任弼时三人组成,毛泽东同志又是中央政治局与中央书记处的主席。毛泽东看完戏后这么认真而迅速地表示意见,据我所知是前所未有的。”[12]

《白毛女》在延安的演出一炮而红,贺敬之曾在《〈白毛女〉的创作与演出》中这样写道:“1945年4月,《白毛女》在延安上演了。前后共演出了三十多场,得到许多观众的欢迎,机关部队及群众大都看过了,有人连看数次。”“从《白毛女》演出的头一天起,我们就相继不断地收到各方观众的信件,连同《解放日报》转来给我们参考的批评文字,总计有四十余件,约合十五万字。”

此后,《白毛女》被迅速传到全国各地。新老解放区,甚至是国民党统治的地区都纷纷上演。丁玲在一篇文章中曾回忆《白毛女》的演出情况:“每次演出都是满村空巷,扶老携幼,屋顶上是人,墙头上是人,树杈上是人,草垛上是人。凄凉的情节,悲壮的音乐激动着全场的观众,有的泪流满面,有的掩面呜咽,一团一团的怒火压在胸间。”[13]可见当时产生的影响非同一般。

歌剧《白毛女》在延安首演剧照

1945年冬天,根据中央给出的意见和群众的反应意见,贺敬之对《白毛女》剧本作进一步修改,使剧本和音乐更好地结合起来,这次的修改本荣获1951年度斯大林文学奖二等奖,并被列入“中国人民文艺丛书”。

之后,《白毛女》又被多次修改。1950年6月,贺敬之、马克曾在《1950年〈白毛女〉再版前言》中写道:“几年来,在剧本和音乐方面的修改工作就一直未曾间断。较大的修改是1946年在张家口、1947年在东北和1949年在北京等几次……剧本的修改工作是由贺敬之担任的,音乐的修改工作是由马克、刘炽、陈紫担任的。”虽然《白毛女》的演出获得极大的成功,但是贺敬之并未止步于此,而是根据各个地方的不同风俗、不同地区群众的不同意见继续修改、完善,他自己说:“这些意见使我们深感我们的社会生活经验不够,而群众的生活是丰富的,我们在可能范围内每天都继续修改。”[14]贺敬之为此付出很多心血。

进入50年代,《白毛女》被传到海外,而且在海外也产生了很大的影响,在苏联、匈牙利、捷克、奥地利、日本、越南、蒙古等国家都不同程度地引起了大家的共鸣。日本主演《白毛女》芭蕾舞剧的演员松山树子说:“白毛女与日本农民有本质上的联系。我确信《白毛女》中所写的对旧社会的憎恨不单是中国人民的憎恨,同时也是日本人民的憎恨,全世界人民的憎恨。”[15]

歌剧《白毛女》的成功并不是偶然的,而是因其题材的新颖性、主题的深刻性、人物的典型性及形式的独创性等创作特色构建起歌剧较高的思想与艺术高度。一是“它所表现的社会生活,实际上不仅仅是半封建半殖民地旧中国的农村生活向解放区新生活的演变,而是将中国整个封建社会和由于中国共产党领导人民革命而建立起人民民主专政的新社会这样广阔的社会生活,将中国的历史与现实,高度集中、浓缩于1935年冬至1938年春两年多时间里发生在杨格村这个村庄,地主黄世仁和佃户杨白劳这样两个家庭,特别是喜儿这样一个年轻农家女子的生活命运富有传奇性的根本变化上。”[16]二是《白毛女》提炼出了一个非常深刻的主题:“旧社会将人变成鬼,新社会将鬼变成人。”这一主题已经突破了文学与艺术的界限,拓展到历史领域和社会领域,其所指的旧社会与新社会也不再单纯地局限于当时的国统区与解放区,而是纵向延伸到其前所处的整个封建社会和其后所建的新的社会制度。“应该说,如此深刻地揭示出社会生活本质和历史发展规律的文学主题,在《白毛女》剧本以前的戏剧创作中还是未曾见过的。”[17]三是《白毛女》塑造了一个个鲜活的人物形象,有热情而善良的王大婶、张二婶和赵大叔等老一辈农民,也有年轻有血气的大春和大锁等青年农民,更有残忍、贪婪、歹毒的黄世仁、黄母、穆仁智等地主阶级及其帮凶。作品中塑造最为成功的两个形象当属杨白劳和喜儿。杨白劳是封建社会被地主阶级剥削压榨而走入绝境的农民形象的典型代表,剧中将杨白劳的命运起承转合浓缩于短短的第一幕,将性格懦弱的杨白劳在地主阶级的压迫下走投无路后以自杀的形式消极反抗呈现了出来。而单纯善良的喜儿在地主阶级的一次次压迫、侮辱与迫害中逐渐成熟,最终走向了反抗的道路。四是《白毛女》在艺术形式上具有独创性。《白毛女》充分吸收中国各地方的民歌及地方戏,还从中国传统戏曲、西方歌剧和芭蕾舞剧等多种艺术形式中吸收养分,最终在人物塑造、故事叙述、艺术结构、语言词曲、舞台设计等多个方面推陈出新,推出具有鲜明中国特色和民族风情的新歌剧。

一生的“鲁艺情结”

1945年8月日本投降,抗日战争取得胜利。这个消息传回延安,鲁艺全院彻底沸腾,同学、老师们互相拥抱,大家欢呼雀跃,兴奋不已。但是,抗日战争的胜利并不意味着真正的和平和解放,新区工作同样存在重重的危险和困难。在延安学习的干部们被大批分派出去迎接新的工作。鲁艺组织两个文工团去新区开展工作,一个是华北文工团,有许多西北战地服务团的同志;一个是东北文工团,以去绥德搞秧歌队的同志居多。贺敬之被分到东北文工团,并随文工团到冀中解放区的华北联合大学文学院工作,离开了鲁艺。

延安,这个中国革命的圣地、革命的摇篮,它对贺敬之的意义非同一般,即使离开鲁艺,离开延安,他内心仍然一直记挂、怀念这个曾经给予他梦想、给予他力量与方向的宝地。

1956年春,贺敬之与时任团中央书记胡耀邦一同前往延安,这是他离开延安11年之后,第一次重回故地。当看到漫无边际的黄土高原、奔流不息的滔滔延河,贺敬之内心温暖而激动,他曾写下这样的诗句:

心口呀莫要这么厉害地跳,

灰尘呀莫要把我眼睛挡住了……

手抓黄土我不放,

紧紧儿贴在心窝上。

……几回回梦里回延安,

双手搂定宝塔山。

千声万声呼唤你,

——母亲延安就在这里!

杜甫川唱来柳林铺笑,

红旗飘飘把手招。

白羊肚手巾红腰带,

亲人们迎过延河来。

满心话登时说不出来,

一头扑在亲人怀……

延安人民用他们自己的方式热情欢迎贺敬之的到来,欢迎这个离家已久的孩子归来。

贺敬之把熟识的延安细细地观赏了一番,看到旧貌换新颜的母亲延安,他为之高兴,为这片给予他“生命”的地方自豪,正如他自己在《放声歌唱》中所写:

而我的

真正的生命,

就从

这里

开始——

在我亲爱的

延河边,

在这黄土高原的

窑洞里!

……

因为

我是吃了

延安的小米饭

长大的啊。[18]

随后,他还特意去到当时鲁艺的所在地:桥儿沟,这个梦想起航的地方,和这里的亲人们在热腾腾的火炕上,吃油馍、炒菜,喝米酒。这样一种浪漫,这样一种情怀实则珍贵无比,他永远都谨记鲁艺带给他的一切,他也关心这里的一切变化与发展。

这次的延安之行,贺敬之不仅仅用他最擅长的诗歌加以表达,而且还写了报道《红色旗帜下的绿色高潮》、散文《重回延安——母亲的怀抱》,当然影响最大的还是诗歌《回延安》。

《回延安》全诗分为五段,第一段主要是写自己离开延安以后再次登上故土时激动的心情,以及与延安人民久别重逢的喜悦之情,“几回回梦里回延安”“一头扑在亲人怀”,这样的诗句把自己对延安的怀念之情表现得淋漓尽致。第二段是写回到“家中”的感受:“树梢树枝树根根,/亲山亲水有亲人。/羊羔羔吃奶眼望着妈,/小米饭养活我长大。”将自己与延安是“骨肉亲情”毫不吝啬地加以表达,是“小米饭”养我长大。“革命的道路千万里,/天南海北想着你……”再一次抒发自己对延安的思念之情。第三段写与群众见面、吃饭、谈心。“亲人见了亲人面,/欢喜的眼泪眼眶里转”,一个“亲人”就将贺敬之与延安百姓那种亲密无间,相亲相爱的关系跃然纸上。第四段是写延安这11年所发生的变化。“千万条腿来千万只眼,也不够我走来也不够我看!”“对照过去我认不出了你,母亲延安换新衣”从这两句中可以看出贺敬之为延安母亲的欣欣向荣而无比高兴。第五段中贺敬之不仅写出延安在历史上所起到的作用,而且还表达自己不舍离开延安并且期待重来延安的情感:“身长翅膀吧脚生云,/再回延安看母亲。”

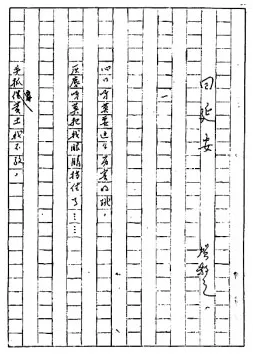

右图:收录《回延安》的贺敬之诗集《放歌集》,1959年初版,1972年第二版

左图:贺敬之《回延安》手稿,1956年3月9日作于延安

《回延安》这首诗里面所表达的对母亲延安的赤子之情曾感动无数人,抒发了贺敬之对延安的深厚情谊,情调和谐,读之亲切,后来还被选入中学语文教材。

除此之外,贺敬之还写下著名诗歌《雷锋之歌》《西去列车的窗口》等等。周良沛曾说《雷锋之歌》“不仅标志了他的诗的成就之高度,更是开一代诗风之作”[19]。《雷锋之歌》的出现确立了贺敬之在政治抒情诗创作领域的地位。

晚年的贺敬之在诗歌创作方面开始了新的追求——新古体诗。在《贺敬之诗书集》的“序言”里,他曾说:“用的这种或长或短、或五言或七言的近于古体歌行的体式,而不是近体的律句或绝句。这样,自然无需严格遵守近体诗关于字、句、韵、对仗,特别是平仄声律的某些规定”,“不同于近体诗的严律而属于宽律罢了”。这就是取新、旧诗体之长,去其糟粕而进行新的诗歌创作,开辟了新的诗歌境界。1996年出版的《贺敬之诗书集》就收录了361 首新古体诗。

2002年,第7 届国际诗人笔会授予贺敬之“中国当代诗魂金奖”。2003年,世界诗人大会、世界文化艺术学院授予贺敬之荣誉文学博士。这一切都是属于他的荣耀。

在延安鲁艺的哺育下,贺敬之成长为一个书写人民的大作家和一个为人民服务的党的干部,通过自己的文学坚守彰显着自己艺术追求,回应着自己的文学初心。正如他后来所说:“自奔投延水,汇入黄河,滔滔万里,虽百曲千折,从未悔少时初衷,更不改入海之志。”2004年7月,“延安精神永放光芒”大型展览在北京展出,贺敬之来到展厅,他说:“看到这个展览,既感到亲切又非常激动,延安精神鼓舞着我的一生,我希望自己永远都做一个有延安精神的延安人。”2018年10月,贺敬之给延安大学鲁迅艺术学院题词:“传承鲁艺薪火,践行延安精神。”可以说,鲁艺是贺敬之一生的牵挂,贺敬之是鲁艺的孩子,鲁艺是贺敬之的家。

注释:

[1]丁七玲:《为时代放声歌唱——贺敬之传》,江苏人民出版社,2014年版,第20、21页。

[2]丁七玲:《为时代放声歌唱——贺敬之传》,江苏人民出版社,2014年版,第21页。

[3]《诗人贺敬之谈〈回延安〉创作灵感》,http://news.sina.com.cn/c/2011-06-28/120022719571.shtml。

[4]丁七玲:《为时代放声歌唱——贺敬之传》,江苏人民出版社,2014年版,第52页。

[5]李满天:《我是怎样写出小说〈白毛女人〉的》,上海《歌剧艺术研究》,1995年第3期。

[6]周巍峙:《〈讲话〉为文艺工作指明了方向》,《回想延安·1942》,江苏文艺出版社2002年版。

[7]王昆、陆华:《就歌剧〈白毛女〉创作过程中的若干问题访王昆》,《贺敬之文集》(第五卷),作家出版社2005年版,第252页。

[8][9][11][14]贺敬之:《〈白毛女〉的创作与演出》,歌剧本《白毛女》,晋察冀新华书店1947年版。

[10]张庚:《我在延安的戏剧活动》,《延安文学》,1988年第4 期。

[12]黎辛:《喜儿又扎上了红头绳》,《文艺报》,1995年7月14日。

[13]丁七玲:《为时代放声歌唱——贺敬之传》,江苏人民出版社2014年版,第63页。

[15]田汉:《日本的松山芭蕾舞团和他们的〈白毛女〉》,《戏剧报》,1958年第6 期。

[16][17]何火任:《〈白毛女〉与贺敬之》,《文艺理论与批评》,1998年第2 期。

[18]贺敬之:《贺敬之文集》(第一卷),作家出版社2005年版,第337、339页。

[19]马榕:《贺敬之〈放歌集〉版本浅谈》,《中华读书报 》,2011年3月23日第14 版。