守望乡村教育三十五载

2020-03-05冯璨

冯璨

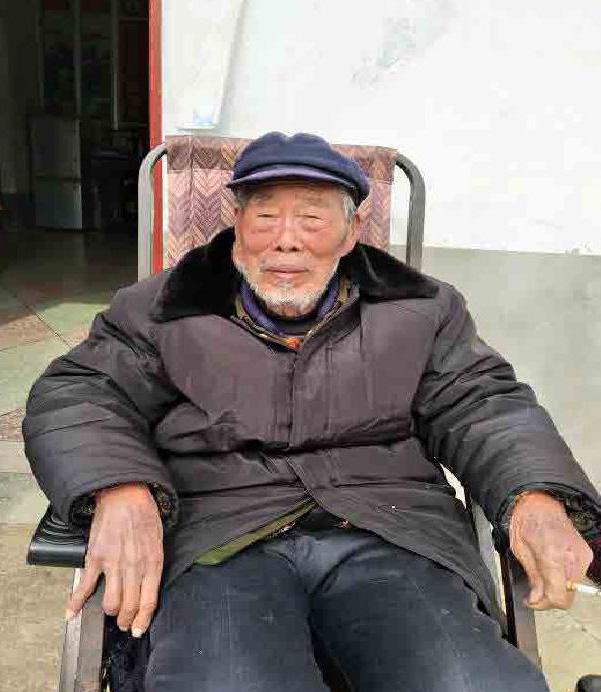

龚海燕

1934年出生,河南省新蔡县佛阁寺镇梅湾村委龚湾人。1959年7月毕业于潢川师范学校。1959—1963年先后任教于信阳教育行政干部学校、余店中学、陈店完小;1964—1966年任教于佛阁寺乡冯围孜小学,并担任少先队辅导员;1967—1983年先后担任佛阁寺乡老围孜小学、梅湾小学、佛阁寺中学校长、副校长;1984年任佛阁寺乡教育管理站站长、党支部书记;1995年退休。

一、我的求学之路

1934年,我出生在河南省新蔡县佛阁寺镇梅湾村委一个贫苦的农民家庭。1946年,12岁时我到龚寨庙复式班上初小。1949年,我升入汝南埠镇完全小学上高小。1952年,顺利考上了正阳县第一初级中学。当时,男生都住在两间大“起脊房”①里,地上铺满稻草、豆秆,大家一个挨着一个睡。每个月的伙食费是5~6块钱,除了3块钱的生活补助,剩下的钱自己承担。

1955年,我考入新蔡县简易师范学校。这所学校是县里为培养小学教师开办的,只有1年的学习时间,我们都叫它“速师”。这一年主要是学文化知识,关于教学的知识没怎么学到,毕业后还是不知道该怎么讲课。1956年,我在老师的建议下决定继续深造,并以前几名的成绩考上潢川师范学校。教育学、心理学是我最喜欢的课程,我经常去学校图书室阅读这方面的书籍,慢慢发觉原来当一位好老师不是那么容易,需要了解学生的成长发展规律、掌握适合学生身心发展特点的教学方法。

上学期间印象最深的一位老师是我在高小时的语文老师兼班主任陈老师,50多岁的他每天早上很早就来到学校准备工作,教学也很有方法。有一次他布置了作文“我的__”,我写的作文是《我的家》,描写了我们家里的真实情况,他在课上点评说作文充满真实情感,打动人心,而且出于尊重,没有将隐私的内容念出来,而是选择私下与我沟通,不仅对我的作文给予了指导,还关心我的生活,告诉我如果有什么需要尽管给他说。当时我就想,以后如果我能成为一名老师,也要成为陈老师这样的老师,不仅教学教得好,还对学生非常好。

二、开启教学生涯

1959年毕业后,我被分配到信阳教育行政干部学校任教。当时主要跟着老教师做一些行政工作,曾被安排到信阳罗山县教委辅助开展教育管理工作。在那里工作不到1年,干校取消了,随后被分配到新蔡县余店乡,在余店初中教语文。

1.初入教学岗位

刚调到余店中学,安排我教初二年级两个班的语文课。这是我第一次正式进行教学工作,觉得一切都很新鲜,而且我还挺喜欢站在讲台上的感觉,一心就想好好工作。不过我在教学方面的确没有经验,最初站在讲台上还是很紧张。我边学边教,学校年轻老师比较多,语文老师都会在一起讨论教材。当时教材里有很多讲毛主席的课文,比如《毛泽东同志的青年时代》,我就想,要是只让学生学习字词、读背课文可能有些生硬,得让学生真正理解课文的意思,让他们感受到毛主席的优良作风。于是,我就安排学生进行角色扮演,把毛主席的故事生动地朗读出来或者演出来,我带着他们一起理解,把那种感情真正内化于心。

学校也统一安排观摩课,每学期有2~3次,每次听课我都认真做好笔录,学习借鉴老教师教学的好方法,看他们是怎样自如地掌控课堂。1962年,因为县里教师数量短缺,上级决定合并几所中学,余店中学因为学校教育质量跟不上被合并到陈店乡一所初中,我就被县组织调动到陈店乡谢围孜村完小,干了将近1年的时间。

2.“差班好班”的转变

1963年,县里提出“队队办中学、村村办小学”,全县学校数量不断增多,教育行政部门需要协调分配教师,我申请在家附近的学校任教,最后上级综合考虑,把我调到冯围孜小学。在冯围孜小学任教的三年间,我继续教语文,并承担班主任和少先队辅导员的工作。

有一年,校长看我工作比较认真,给我分配了一个成绩较差的毕业班,希望能提高一下班级整体成绩。这可是毕业班,升学考试非常关键,我怕自己不能胜任。但是校长给我很大的鼓励,说以我踏实认真的工作态度一定可以。我想,不能辜负校长对我的期望!于是,接手班级后,我经常给学生进行思想教育,鼓励他们努力拼搏,有时专门开班会给学生分享我的成长经历,学生听得都非常认真,有相似经历的学生也愿意站起来给大家讲,很多学生从中感悟到上学的不易,努力学习的精气神儿越来越高。

课堂教学上,我备课时先“吃”教材,再了解学生情况。别的班每周写一次作文,我每周给学生布置两篇作文,并分眉批、段批和结论批阅作文。我还经常家访,向家长汇报孩子学习的情况。功夫不负有心人,升学考试中我们班考上了9个,另一个班考了7个,最终让“差班”变成了“好班”。

三、积极投身学校建设

1.改善办学条件的“三件大事”

1966年,因为工作表现不错,我被调到老围孜小学当校长。到那之后,发现学校的条件和资源都不太好。为了让学生多了解国家大事,拓宽知识面,我觉得有必要买一台收音机。那时候,一台收音机要100多块钱,但是学校根本没有这笔钱。于是,我就带领师生每天利用课外时间到学校周边挖中药半夏,然后拿到街上卖,不到一个月就攒了一百多块钱。凑够了钱,我赶紧派老师到县城购买了半导体收音机。收音机每天定时上学、下学播放,帮助学生收听新闻、广播体操,给我们的工作带来了很大的便利,也吸引了很多老百姓到學校门口听广播。

我认为,教师是学校教育质量提升最核心的力量,要是学校不能保证教师的吃住问题,教师整天睡不好吃不好,还怎么好好工作?但这所学校确实面临着这类问题。一是学校用水紧缺。教师们做饭用水都得跑老远去打水,特别是到了夏天,用水量大,师生们急需喝水的时候连口水都喝不上。二是教师住房极其困难。两间土房子里住6个老师,我和炊事员一起住。我下定决心改善学校条件,于是带领师生动手打井,自给自足,解决师生用水困难。一次,地委书记来县里,听说我们筹钱买收音机、打井就到学校看了看,他拍着我的肩说道:“老龚啊,你这孩子可是好孩子!不过这学校房子还需要建设啊。”是啊,教师没有宿舍,教室还是土房子,必须得抓紧建设。我赶紧问需要什么手续。在地委书记的帮助下,我精心准备了申请经费的材料,跑去县里申请了4000块钱经费。4000块在当时可不是小数目,我到现在还特别感谢领导的关心和支持。后来,我们拿这笔经费盖了九间教室,还购买了一些书。那段时间我经常鼓励自己:“打井用水尝甜头,半导体收新闻有听头,住上新房得享受。”

2.“红三变”活动

1969年,我被调回自己村委的梅湾学校做校长。这所学校是“侯王建议”时在大队建的新学校,有小学和初中,以大队支书为核心的领导管理学校,校长也得听大队支书的。但是大队支书不立式儿①,根本不重视教育,忽略了学校的发展。我决定发起“红三变”活动,力争做到“人变、校变、质变”。我首先找大队支书聊,他重视教育了,村里的教育才有发展的希望。几次劝说之后,他同意办学。我们在原来几间教室后面整理出一片地,但还需要找人盖房子,为此我们召开了一次生产队队长会,给农民讲孩子上学的重要性:“大队有4000多人,适龄儿童有快600人,还是得让小孩上学啊。咱虽然没钱,但咱有泥巴、有草、有树,只要有劲儿,这学校教室就盖出来了。”之后大队支书开始筹备,要求各村庄都得出力,谁来干活给谁开工分,上午开2分,下午开5分,晚上开5分。我常说自己是走到哪儿建到哪儿,就这样,我们盖了十五间土房子。

学校外部条件改善了,内部教育质量也得提上来。当时处于“文化大革命”期间,学校采用“校队挂钩”的方式,搞政治建校,也就是学校和生产队挂钩联系,学校的事由生产队过问。我采取的具体措施是:一是让家长、学生积极挖榆树,参加农业劳动。二是生产队给学校专门分一块地,全校师生可以用生产队的地搞试验田,种苞谷、棉花之类的庄稼。三是和家长一起忆苦思甜,有时候老师到生产队开会,谈谈政治、劳动形式;有时候请老贫农来讲讲自己经历的苦,曾经逃荒要饭、被压迫、被剥削的艰难日子,对师生进行思想教育,带着学生一起感受幸福生活的来之不易,家长听了也会教育学生,这样既教育家长也教育学生,学风、校风自然就转变了。

学校条件改善之后,我也向上级领导申请多分配几位老师,不过每年也就来1~2位,大部分时间还是大队从各村找上过学的人来教书。这些老师虽然学历不高,但在那时候知识也足够用了。老师的工作量还是比较大的,有段时间小学还有早晚自习,老师每天起早贪黑,很辛苦。除了平时的课堂学习,老师还要带着学生一起劳动,尤其民办教师自己家还有农活要做。但是老师们工作都很要劲儿②的。

3.“边建房边上课”

1971年,我被县组织调到佛阁寺中学担任副校长,主抓学校工作,同时担任政治、地理老师。1975年8月,驻马店发洪水,学校损坏得很严重。那是一段非常艰难的时期,我们边建房边上课。晴天,广阔的天地就是课堂;阴雨天,就在庵棚里进行复式班上课。但全校师生都不怕吃苦,老师们工作尽职尽责,在学校办公、吃住,每天和学生一起生活,星期天才能回家。上课之余,老师们一起干活,齐心协力建房子,没有太多的经费就用农村特有的泥巴、草盖一些简陋的房子。很长时间后学校才恢复以前的状态。

在佛阁寺中学任教期间,我会带着学生制作教具。比如,上地理课时,我不光拿县城的地图让学生看,还自己画一个,让学生也比着画。我觉得这样不仅能更好地巩固学生已学知识,还能开发学生的智力和独立工作的能力。我对学生比较平和,平时学生有难题、不懂的题敢于向我发问,这样我也边教边发现问题、解决问题。我一直觉得一定要调动教与学的积极性,为此我时常鞭策学生,建立团结、紧张、严肃、活泼的班风和学风,班风正、学风正,学生成长就顺利。比如,学生的考勤簿,我会公开让学生了解知道,有时还召开课程学生代表大会,多方听取大家的意见,然后再改进。

4.把集资建校推向高潮

1984年教育体制改革,因为工作干得好,我被县组织部任命为佛阁寺乡教管站站长。那时国家开始实施“六配套”工程,掀起了集资办学的热潮。为了了解乡里各学校的办学状况,我跑遍了全乡14个村,跑得次数多了,村委主要干部家的门朝哪我都了如指掌。现在还清楚地记得,在范庄看到学生“上午在山东学习、下午在山西学习”①,这样的学习环境、这样的学习条件,实在是太缺教室了,必须抓紧时间集资建校。于是我召开群众现场会、培养典型、以点促面、奖先促后。那一个月基本上没有在家待过,一直在各村跑来跑去,有时候忙得顾不上吃饭,整天想的就是怎么顺利地开展办学,最终按时完成了集资办学。尽管因操劳过度积劳成疾,埋下了“胃穿孔”的祸根,但我觉得所做的一切都是值得的。

2003年,我担任《佛阁寺镇教育志》编纂工作总编辑,带领大家通过查找资料、走访资历深的老前辈的方式收集资料,成功编写了13章53节共计30来万字的教育志。

访谈后记

龚海燕老师自参加教育工作以来,一心扑在乡村教育上,全心全意把个人的生命融于党和人民的教育事业中,把全部的心血和汗水抛洒在佛阁寺镇这块沃土上,他积极参与学校建设,为家鄉教育事业作出了积极的贡献。如今,年过八旬的他虽然已离开教育一线,但他始终关心教育、惦记教育。他是农民的儿子,也是普普通通的中师生。他没有振聋发聩的话语,也没有世人瞩目的业绩。他很平凡,然而正是他的平凡,孕育着他崇高的奉献精神。当我第一次走进龚海燕老师的家中,看到他房间里贴满墙壁的奖状和荣誉证,就已感受到他这一生为教育事业作出的贡献;从他所讲零零碎碎的小故事中,我更加感受到他对教师职业的崇敬和对教育事业的热爱。我被他的教育故事所感动,也愿我们每个人都能做有教育情怀的教育践行者。

在此特别感谢龚海燕老师热情地接受多次访谈,尽己所能回忆并分享了一生的经历!感谢父母帮忙联系龚老师并陪同我一起到龚老师家中完成访谈!最后感谢胡艳老师对我的悉心指导!

(作者单位:北京师范大学教育学部教师口述史研究中心)

责任编辑:胡玉敏

huym@zgjszz.cn