基层地方政府环境治理与农村居民环境满意度

——基于湖南省L河流域农户的问卷调查

2020-03-05张艳罗利

张艳 罗利

(湖南工商大学会计学院,湖南,长沙410205)

一、引言

在当前我国生态文明建设战略顶层设计框架已基本明晰的背景下,基层地方政府承担了推进中央环保政策落地、打赢污染防治攻坚战的最终主体责任。在行政科层组织特征下,采取明确的目标考核和责任追究双重机制已被中国经济发展结果所证明是一种高效的制度设计,因此同样的制度逻辑也在环境领域复现,以期改变长期以来“以短期经济发展而非长期可持续发展为目标”的地方政府行政逻辑。继2015年8月中共中央办公厅、国务院办公厅颁布了《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》之后,2016年12月印发了《生态文明建设目标评价考核办法》,将公众满意度分值纳入了考核指标体系,2018年11月生态环境部和农业农村部联合印发了《农业农村污染治理攻坚战行动计划》,也提出了补齐农业农村生态环境保护突出短板,进一步增强广大农民的获得感和幸福感的总要求。公众满意度已经成为衡量和考核地方政府环境治理政绩的重要指标。

公众满意度作为一种主观评价指标,对政府环境工作的评价是一个主观感知和客观状况、个体因素和宏观因素共同作用的过程,对其形成机制和作用机理的了解更有利于客观公正地对基层地方政府的环境治理工作进行考核和评价,但这方面的研究并未得到充分重视,尤其针对农村居民的研究相对较少,政府环境治理与农村居民环境满意度两者间的关系及作用机制并不清楚。本文选取了湖南省水污染严重且作为当地重点环境治理目标的湘江支流L河流域为调研区域1.2016年所在市政府委托第三方公司完成了《L河流域污染现状调查报告》,提出了“打赢L河水污染治理战”这一口号,根据报告规划,2019年是L河水污染防治决战年。,以河流邻近8个村庄农户为调查对象,针对调查区域和调查对象特征设计问卷,采取入户访谈和问卷调查的方式获取数据,实证考查了基层地方政府环境治理对农村居民满意度的影响及具体路径。研究发现,基层地方政府环境治理行为和环境治理效果均会对当地农村居民环境满意度产生显著正向影响,环境治理效果在环境治理行为与居民满意度之间起到了部分中介作用;环境污染水平对“环境治理行为—环境治理效果—居民满意度”之间的中介效应起到调节效应,公众参与的调节效应则不显著。上述研究结论有助于了解农村居民环境满意度的形成机制,从而引导基层地方政府改善其环境治理实践,同时也可以为客观评价基层地方政府环境治理绩效提供启示,进一步完善当前基层地方政府及领导干部环境责任评价考核体系,推动基层地方政府环境治理实践的“善治”和“良效”。

二、文献分析与研究假设

(一)政府环境治理行为、环境治理效果与农村居民环境满意度

已有研究表明,公众对公共服务绩效的评价包括客观绩效评价和主观绩效评价,前者是基于政府服务的真实绩效即客观结果做出评价,后者基于个体主观的感知,受到心理、认知、期望水平等个体层面的复杂因素影响。但关于两者之间的关系相关研究结论并不一致。一种观点认为公共服务客观绩效能够正面影响公众评价,提高公众满意度;另一种观点则认为由于受到评价主体自身心理特征的影响,政府服务客观绩效的提高并不必然会带来公众满意度的提升,评价结果及满意度与政府提供的公共服务质量之间并没有直接的因果关系,甚至可能出现负相关。王玉君和韩冬临认为正是对“公众感知”这一因素的忽略造成了上述偏差,并提出在环境治理领域应考虑公众的环境感知。而实际上早在最初对顾客满意度概念的研究中,Gronroos就提出了顾客满意度“源于顾客对某项服务的期望和感知的比较”,即满意度的最终结果是主客观评价两者的契合。在环境治理领域,政府环境治理活动可进一步划分为环境治理行为和环境治理结果两个阶段,环境治理行为作为提供公共环境服务的具体手段和外在表现形式,虽然并不必然会带来良好的客观环境绩效,但仍然可能会通过公众感知对政府环境治理的主观绩效评价产生正面影响从而提升公众满意度;环境治理效果作为服务绩效的客观测量指标,切切实实会改善居民的环境质量,从而也能够提升公众环境满意度。基于上述分析,提出以下假设:

H1:政府环境治理行为对当地农村居民环境满意度有显著正向影响。

H2:政府环境治理效果对当地农村居民环境满意度有显著正向影响。

环境治理相关研究文献进一步分析了治理行为与结果之间的传递关系,如李钢和刘鹏沿着“环境规制—环境行为—环境绩效”的逻辑验证了钢铁企业对环境管制标准强度不断提升的应对行为促进了企业环境绩效的改善,减少了其对环境的不利影响。李杰义等发现企业绿色创新行为对环境绩效具有正向影响,并进一步证实了其在环境知识学习与环境绩效间的中介效应。莫似影和张长江也证实了企业环境行为表现越好,环境绩效越高的结论。在政府环境治理过程中,有效的环境治理行为可以带来环境治理效果的提升,并因此提高居民的环境满意度,结合假设H1和H2提出以下假设:

H3a:政府环境治理行为对环境治理效果具有显著正向影响。

H3b:环境治理效果在政府环境治理行为与农村居民满意度之间起中介作用。

(二)环境污染水平的调节作用

从理论上说环境污染越严重,受到的环境侵害程度越大,公众对环境改善的需求更会迫切,对政府环境治理的期望也越高。同时,根据污染驱动假说,公众对环境污染暴露的感知取决于环境污染程度,环境污染越严重越能够感受到相应的环境风险;与污染源越近,或经历过环境侵害,对环境问题就越关注,环境问题严重性的主观感知将导致与公众对政府环保工作的评价负相关,如郑君君等和武康平等基于CGSS的实证结果显示主观感知环境污染水平会对中国居民的幸福感产生负面影响,环境污染越严重,关注环境问题的居民的幸福感越低,不同区域、不同污染类型的环境问题对居民幸福感的影响存在差异。因此,居民所处的环境污染水平会对公众对政府环境治理的期望和环境感知两方面产生影响,加剧公众主观评价与政府环境治理客观评价之间的期望差,从而对“政府环境治理行为—环境治理效果—公众满意度”这一路径产生负向调节作用。由于相关实证研究较为缺乏,该调节作用发生在中介模型的前半段还是后段并不能事前确定,本文基于变量的理论逻辑对调节模式提出以下假设并对所有路径加以检验:

H4:环境污染水平较高时,居民往往对环境污染具有更强烈的感知,并对政府环境治理抱有更高的期望值,政府环境治理行为对农村居民环境满意度的直接作用及环境治理效果在二者关系中的中介作用会受到环境污染水平的负向调节,污染水平越高这种负向调节作用越强。

(三)公众参与环境治理的调节作用

公众参与环境治理被定义为政府、企业、公众之间在环境治理过程中任何形式的互动,近年来国内学者分别从公众参与环境治理的后果及影响因素两方面对我国公众参与环境行为进行了研究,较多研究结果表明公众参与环境治理会促进环境绩效,但会受到参与行为方式、参与意愿、参与程度、参与过程及结果的有效性等前提条件的约束,其中公众环境参与程度会受到经济水平、环境污染感知、环境知识等因素的影响,现阶段公众尤其是农村居民的环境参与程度不高。另一方面,由于公众参与环境治理能够增进与政府环境治理行为的接触和了解,降低一些不切实际的期望,从而会提高对政府环境治理行为的满意度。基于上述分析,提出假设:

H5:公众参与环境治理程度较高时,政府环境治理行为能够产生更高的环境绩效,进而提高居民环境满意度,同时,公众参与程度较高时,也会强化政府环境治理行为与满意度之间的直接正向关系。

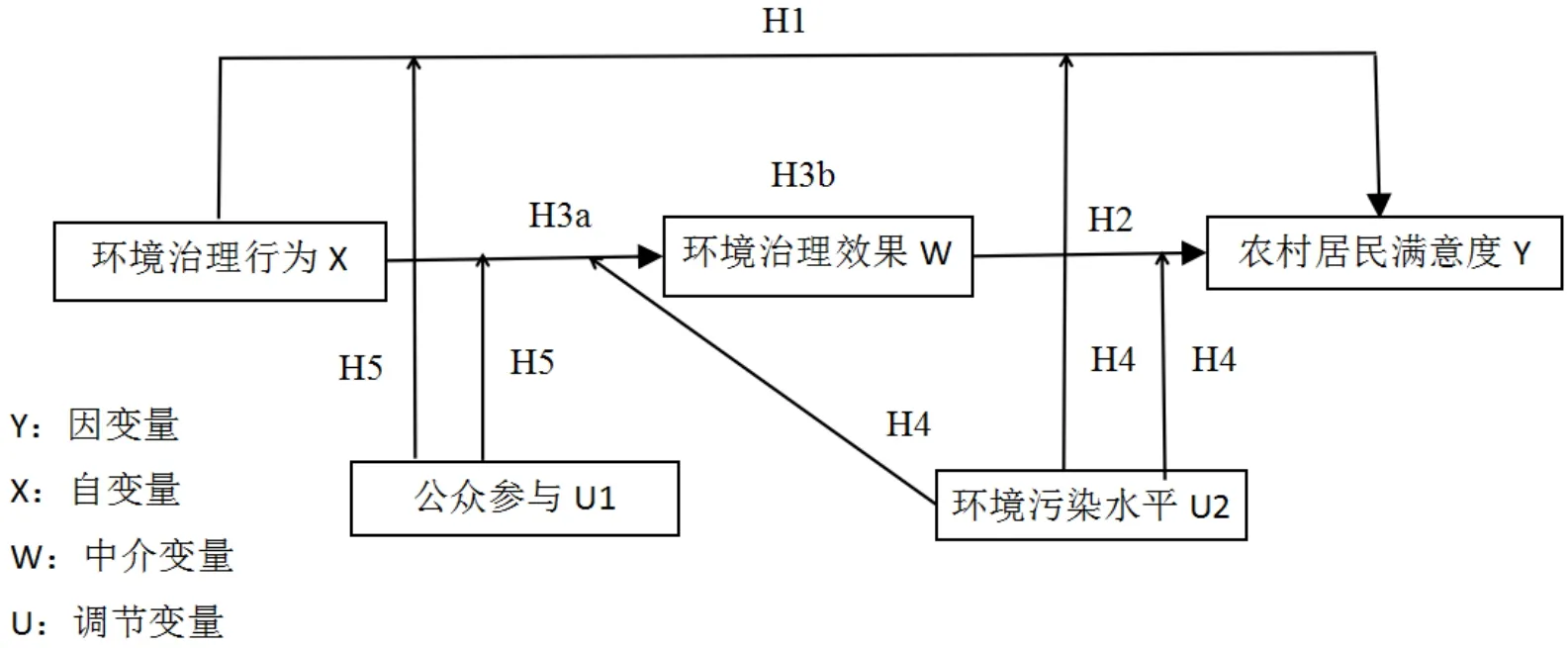

综上所述,本文提出了以农村居民满意度为因变量,政府环境治理行为为自变量,环境治理效果为中介变量,公众参与和环境污染水平为调节变量的理论模型(图1)。基于已有文献,我们在模型中加入了性别、年龄、教育水平、从业性质(在本文中指调查对象具体从事的具体工作性质)等个体层面的因素作为控制变量。另外,由于当地水污染非常严重,居民饮用水基本需要通过异地采水、安装净水器、购买净水等方式解决,各户每月会固定产生费用不一的用水成本,对于农村家庭是一种很明显的经济负担并对其环境满意度产生影响;其次,现阶段中国农村“环境”和“发展”这一两难问题更为突出,环境治理可能给当地经济带来的影响后果也会影响居民的环境满意度,因此,我们将居民月用水成本和环境治理的经济影响后果两个指标也在模型中加以控制。

图1 政府环境治理与农村居民满意度理论模型

三、研究设计

(一)数据来源

本文采取入户问卷调查的方式获取数据,通过行政区划图了解L河流域邻近各村庄的区域划分,针对流域两岸、上下游和距离河流远近选定调研村庄,在2019年6—8月期间,对流域邻近8个村庄进行了实地调研,采取入户访谈和发放问卷的方式进行数据采集,为保证数据的有效性,一户居民只发放一份问卷。其间共走访了500余户村民,因部分村民不在家,或者年龄较大、不识字等原因未向其发放问卷,最后实际收到182份问卷和访谈记录,经过数据整理之后,最终获得有效问卷177份,有效问卷率97.25%。

(二)问卷设计及检验

问卷共包括22个题项,采用李克特5级量表,从非常同意(非常满意)到非常不同意(非常不满意)5个选项,根据回答分别给予5分到1分,分数越高越好,对不利的项目如环境污染的影响程度,从影响很大到完全没影响也给予5分到1分,分数越高影响越大。用AMOS25.0进行验证性因子分析对最终的177份问卷进行信度和效度检验结果显示,x2/df=1.585<3,RMSEA=0.058<0.08,IFI=0.925,CFI=0.923,TLI=0.907,参照以前文献判断标准,模型拟合较好。表1检验结果所示,各题项因子荷载都在0.5以上,总体信度系数为0.869,变量的AVE值都大于0.38,达到可接受标准,且组合信度CR均大于0.7,聚敛效度理想。结合相关性系数表(表2),各变量的AVE的平方根值均大于皮尔森相关系数,变量有较好的区别度,量表的维度和指标设置的合适性均通过检验。此外,共同方法偏差检测结果显示,因素分析共提取出6个特征根大于1的因子,最大因子方差解释的变异为30.21%,没有出现只析出一个因子或某个因子解释率超过40%的情况,本文研究数据不存在明显的共同方法偏差。

四、实证结果分析

(一)描述性统计和相关系数矩阵

问卷统计数据显示被调查者基本特征分布如下:男性93名(52.5%),女性84名(47.5%);教育程度,初中及以下86人(48.6%),高中/中专/技校55人(31.1%),大专24人(13.6%),本科及以上12人(6.8%);从业类型,从事务农76人(42.9%),其他各职业总计101人(57.1%);年龄,20 岁以下 20 人(11.3%),20—29 岁 31 人(17.5%),30—39 岁 33 人 9(18.6%),40—49岁40人(22.6%),50—60岁31人(17.5%),60岁以上22人(12.4%);月平均用水成本为95.45元,最大值为360元,最小值为0元。

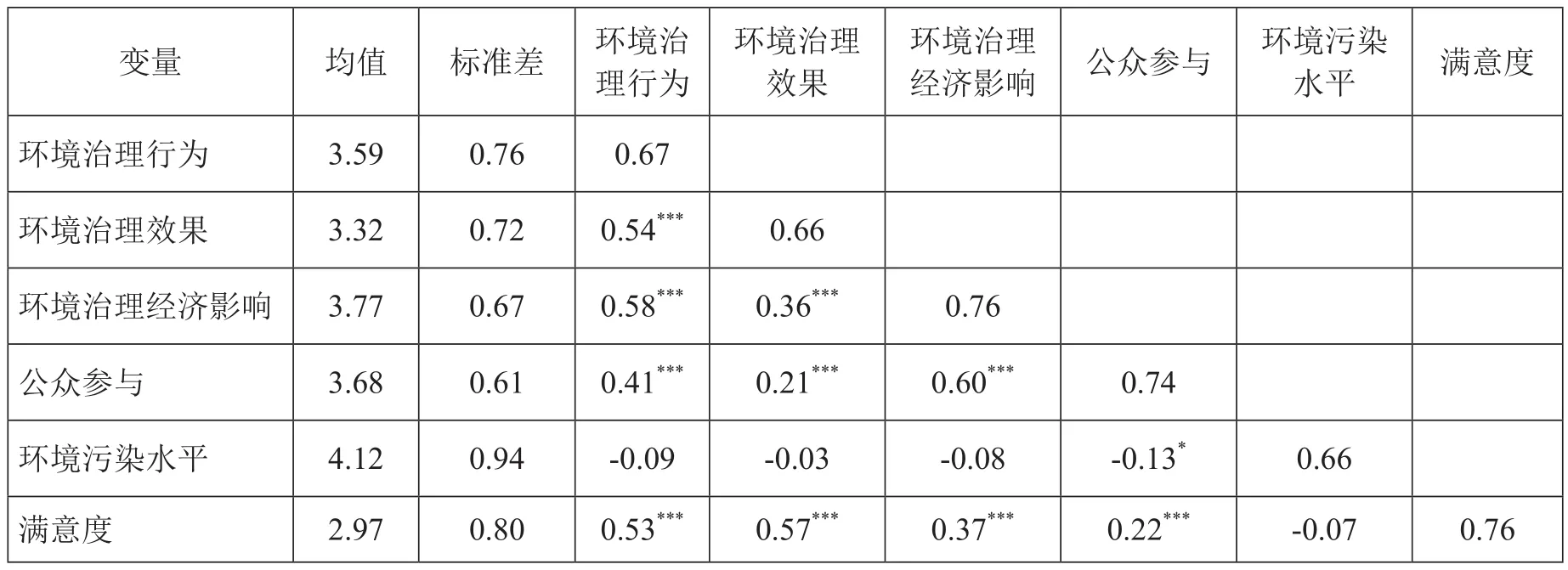

表2列出了各主要变量的平均值、标准差、AVE的平方根值及相关性系数矩阵。可以看出,除环境污染水平外,各变量之间均存在相关关系。其中,流域农村居民环境满意度与政府环境治理行为、环境治理效果,环境治理经济影响、公众参与均存在显著正相关关系;而环境污染水平对公众参与在10%的显著性水平上显著,与其他各变量之间均无显著相关性。进一步进行共线性检验,结果显示各预测变量的方差膨胀因子均小于2,故不存在严重的多重共线性问题。

表2 相关系数与区别效度

(二)回归结果分析

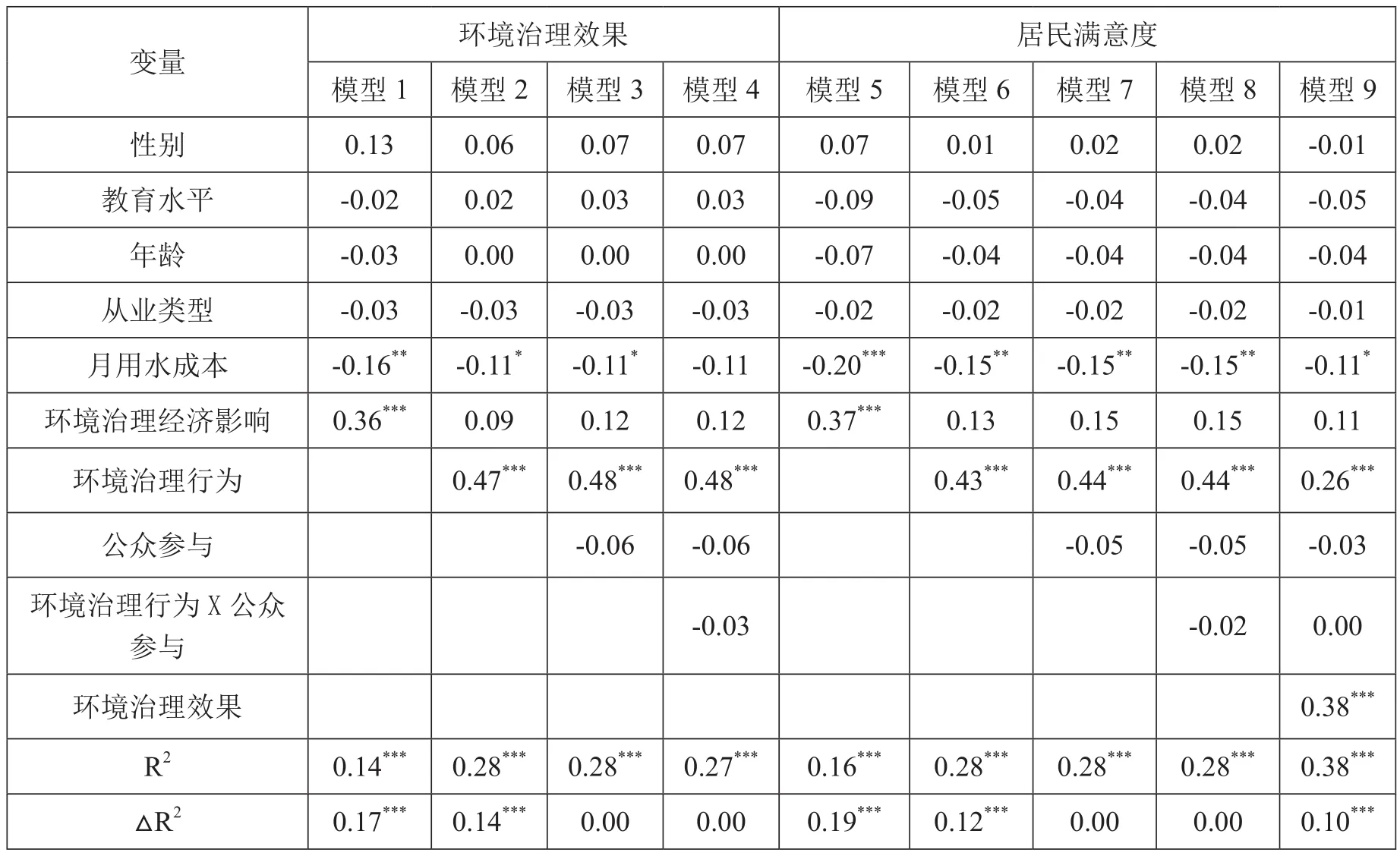

1.政府环境治理行为、环境治理效果与农村居民满意度

采用Hayes(2012)编制的 SPSS22.0宏程序Model4,对研究中的所有测量变量进行标准化处理,在控制性别、年龄、学历、从业类型、月用水成本和经济影响的情况下对政府环境治理行为、环境治理效果与农村居民满意度之间的主效应及中介效应进行检验和Bootstrapping分析,重复抽样5000次,回归结果见表3。结果显示,地方政府环境治理行为与农村居民环境满意度在1%水平上正相关,地方政府环境治理行为与环境治理效果在1%水平上正相关,加入环境治理效果这一中介变量后,地方政府环境治理行为对农村居民环境满意度的直接影响依然在1%水平上显著,同时地方政府环境治理效果对农村居民环境满意度的正向影响也在1%水平上显著。结合表4中Bootstrapping分析结果,地方政府环境治理行为对农村居民环境满意度的直接效应及政府环境治理效果中介效应的Bootstrap95%置信区间的上下限均不包含0,说明政府环境治理行为不仅能直接对居民满意度产生正向影响,而且还能通过环境治理效果的中介效应提高居民满意度,该直接效应(0.2548)和中介效应(0.1797)分别占总效应(0.4345)的58.64%和41.36%,假设H1,H2,H3a,H3b均成立。

从上述结果我们可以看到,政府环境治理行为和环境治理实际效果都会对当地农村居民环境满意度产生直接的正向影响,并且在环境治理行为通过环境治理效果这一中介因素影响居民满意度的路径中,环境治理效果只起到部分中介作用,这表明了环境治理行为如果能够作为一种“信号显示”让公众“看到”政府治理环境的决心和态度,则会增加公众对政府环境治理承诺的信任和治理行为的认可从而提高满意度。另外结合我们实地调查结果来看,当地政府采取的环境治理行为大多具有类似良好的“形象展示”功能,如开展环保宣传、组织环境巡查、制订环境规章制度、组织环保活动等,这些都是能够让村民直接接触和感知到的举措,通过这些行为感知提高了当地居民的环境满意度。但研究结果中环境治理效果的中介作用也说明,从长期来看,环境治理行为还是要通过环境治理结果来提高居民满意度,只是有行为却没有效果最终会削弱环境治理行为对公众满意度的正向关系。

表3 直接效应及中介效应检验

表4 总效应、直接效应及中介效应分解表

2.环境污染水平的调节效应检验

在控制性别、年龄、学历、从业类型、环境治理经济影响和居民月用水成本的情况下对环境污染水平有调节的中介模型进行检验2.采用 Hayes(2012) 编制的SPSS宏中的Model8,该模型假设中介模型的前半段及直接路径受到调节。我们同时对中介模型后半段调节效应进行了检验,结果不显著,表明环境污染水平对中介模型的调节路径为前半段。,表5结果表明,将环境污染水平代入模型后,环境治理行为与环境污染水平的乘积项对环境治理效果作用在10%水平上显著且系数为负,对居民环境满意度的影响在5%水平上显著且系数为负,说明环境污染水平不仅能够在环境治理行为对居民环境满意度的直接影响路径中起到负向调节作用,而且也对环境治理效果这一中介效应的前半段路径起到负向调节作用。即环境污染水平越高,政府环境治理行为与居民满意度以及环境治理效果之间的关系越弱,或者说,政府环境治理行为对居民满意度及环境治理效果的影响随着环境污染水平的升高而减弱。

表5 以环境污染水平为调节变量的中介模型检验

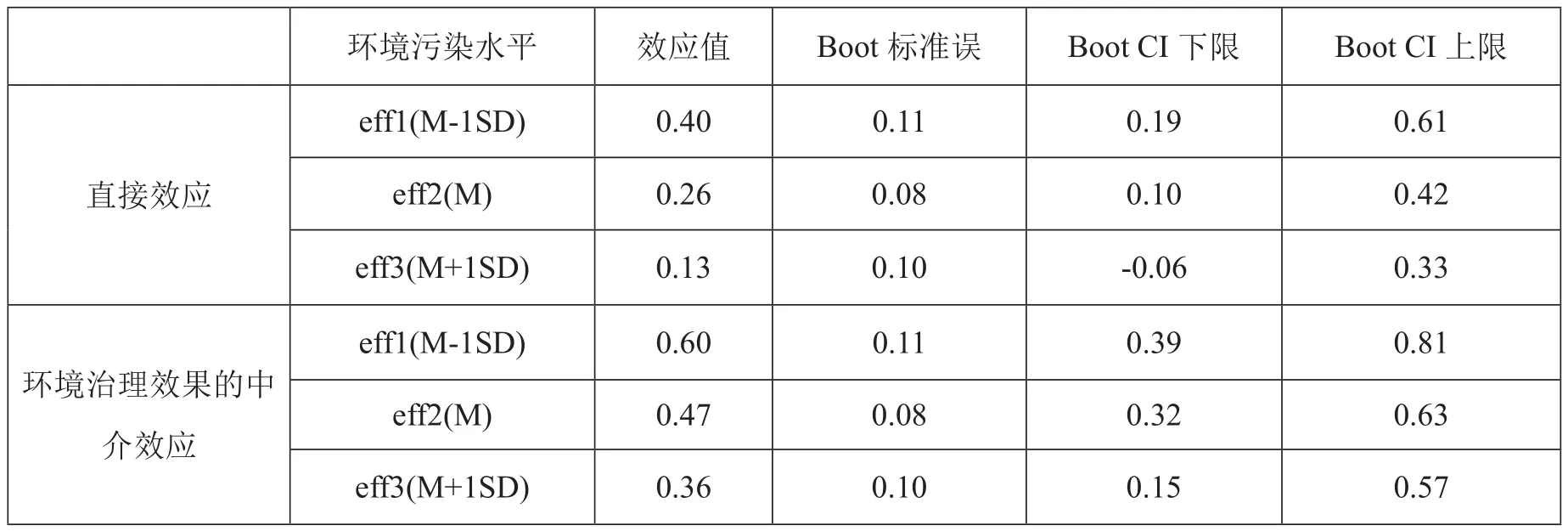

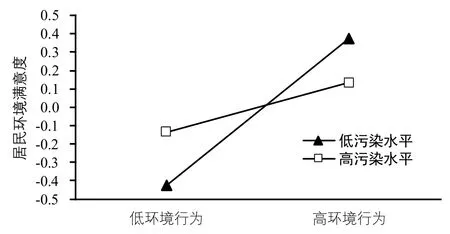

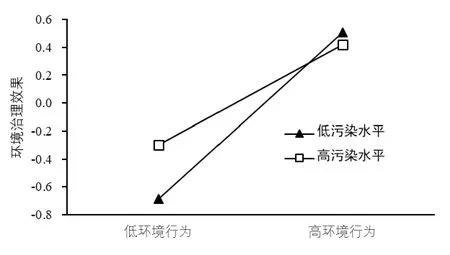

为了更直观地展现环境污染水平在政府环境治理行为、环境治理效果与居民满意度之间的作用,采用选点法将环境污染水平分为高污染和低污染,即将分值高于样本均值加上一个标准差的数据界定为高污染,低于样本均值减去一个标准差的数据界定为低污染,分别绘制了高和低不同水平上的拟合回归直线图(图2、图3),在环境污染水平较低时(M-1SD),政府环境治理行为对居民满意度具有更高的直接作用,且置信区间不包含0;而在环境污染水平较高时(M+1SD),政府环境治理行为对居民满意度的直接作用较小且不显著。说明随着环境污染水平的上升,政府环境治理行为对居民满意度的直接作用呈下降趋势。此外,如表6所示,在环境污染水平的三个水平上,环境治理效果在政府环境治理行为和居民环境满意度的中介作用也呈下降趋势,随着环境污染水平的提升,政府环境治理行为通过环境治理效果提升居民满意度的作用将会减小。

表6 环境污染水平不同水平上的直接效应及中介效应

图2 环境污染水平在环境治理行为和居民满意度间的调节作用

图3 环境污染水平在环境治理行为和环境治理效果间的调节作用

3.公众参与的调节效应检验

表7显示了使用层次回归方法对公众参与的有调节的中介模型进行检验的结果,结果表明公众参与在政府环境治理行为对居民满意度的直接影响路径的调节效应以及在中介模型前半段中的调节效应均不显著,假设H4未通过检验。同时,从模型3和模型7检验结果可以看出,公众参与对环境治理效果及居民满意度两个变量之间也不存在显著关系。说明公众参与并未提高政府环境治理行为对居民满意度的影响,同时其本身也未对环境治理效果及居民满意度产生显著影响。结合我们入户访谈结果来看,之所以出现这种结果,主要原因在于农村居民在环境治理过程中参与程度很低:一是实际参与表现还更多停留在“环境关注”这一意识层面上,并未转为主动的环保行为,如尽管村民对当地水污染现状都反映出强烈的负面情绪,但没有一个村民表示曾就此问题拨打过政府投诉或举报电话;二是缺乏主动性,“靠”政府的依赖意识严重,即使平时参与环保活动,也以被动参与政府组织的各类环境活动为主。这种低参与度的现象导致了公众参与这一因素在当地环境治理过程中并未产生显著的影响作用。

表7 公众参与的有调节的中介模型检验

五、研究结论与建议

通过上述实证研究结果,我们发现在政府环境治理这一过程中,环境治理行为能够提高农村居民的环境满意度,同时环境治理效果在这一影响路径中起到了部分中介作用,同时,环境污染水平会对上述中介过程起到负向调节作用,公众参与在这一过程中的影响作用并不显著,这些研究结果有助于我们更清楚地了解农村环境治理情境下农村居民对基层政府环境治理绩效主观评价的形成机制,并对当前相关政策的改进提出以下建议:

(一)加强政府环境治理过程的公开和透明度,增加公众对政府环境治理行为的了解和信息供给。

在环境治理实践中,环境治理行为与环境治理效果之间并非完全存在因果关系,即干了并不一定有效果,同时环境治理后果的呈现往往是一个长期和渐进的过程,其治理效果很难立即被公众感知到,因此在基层政府中存在一种比较常见的悲观论调,认为即使政府投入了很大力量进行环境治理,却因为上述原因可能往往无法让公众满意,出现吃力不讨好的结果。但本研究结论显示政府环境治理行为和环境治理实际效果都会对当地农村居民环境满意度产生直接的显著正面影响,因此,地方政府在环境治理实践中加强治理过程的公开和透明度,增进公众对政府治理行为的感知,将是提高公众满意度的一个良好途径。

(二)完善当前考核指标体系。

通过研究结果可以发现,在不同环境污染水平下,环境治理行为对环境治理效果以及公众满意度的作用会产生区别,当环境污染水平越高时,会弱化环境治理行为对环境治理效果及公众满意度的正向影响。而目前实施的地方政府生态文明考核指标体系中却并未将各地区环境治理所处的污染程度基准值存在较大差异这一实际情况纳入考虑,考评的结果未免会出现偏差。因此,建议在开展地方政府环境责任考核评价、环境责任审计、领导干部自然资源资产离任审计等约束性制度时,应考虑所在区域环境治理的初始值,不能简单地统一以某一时点的环境测量结果作为评比标准,采取“相对绩效”考核的方法更为公平和合理,也更能激发基层政府和领导干部的积极性。

(三)促进乡村民间环保组织的发展,提高农村居民环境参与度和参与效果。

十九大提出了“政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与”的环境治理体系,2015年出台的《环境保护公众参与办法(试行)》也以法律形式保障了公众对于环境治理的参与行为,但本研究结果显示公众参与在政府环境治理过程中并未产生如理论分析和以前一些研究所发现的治理功能,公众参与对环境治理效果及公众满意度既未产生显著的直接影响,也未通过其他路径产生显著间接影响,究其原因主要在于参与度较低,造成这种情况的主要原因在于村民现有参与渠道较少且性质单一(基本是官方渠道),渠道设计也未充分考虑现阶段农村的社会文化、环保知识水平、环保意识等因素,导致参与成本和门槛较高。如在访谈中,一些村民对直接出面找政府反应环境问题有所顾忌,而且认为仅凭少数个人的行为也不会有作用。因此,在政府支持下培育和建立有组织的乡村民间环保团体或许是推动基层农村居民环保参与的有效方式,通过这一组织,可以将传播环保知识、增进与政府沟通、集合村民环境行为等日常化,从而加快乡村环境领域社会资本的积累,提高公众参与的广度和深度。