滇池捞鱼河河口沉积物中正构烷烃的分布特征及来源解析

2020-03-05

(云南省环境科学研究院 中国昆明高原湖泊国际研究中心,云南高原湖泊流域污染过程与管理重点实验室, 云南 昆明 650034)

0 引言

湖泊作为流域内的物质承载体,受纳了流域内主要物质,是有机物迁移、转化和存储最为活跃和复杂的区域,成为一个不容忽视的碳汇[1-3]。作为湖泊的重要组成部分,沉积物自然而然地成为承接了汇入湖泊中的有机质的载体。这些有机质不仅是调节全球碳循环重要因子,还是携带污染物(重金属、持久性有机污染物Persistent Organic Pollutants, POPs)和营养盐的重要载体,也是示踪湖泊生态环境演变的重要指示因子[4,5]。不同历史时期,不同的生态环境条件下,输入湖泊中的有机质也各不相同,因而可以通过研究有机质中的生物分子标志物来揭示湖泊演变历史。正构烷烃作为一种重要的分子标志物,存在于细菌、藻类、水生生物、陆地高等植物以及化石燃料中,经过各种自然和人为活动影响后广泛沉积在湖泊、河口三角洲、海洋、泥炭沉积物和土壤中。正构烷烃由于其化学结构稳定性能够长期稳定保存在沉积物中,通过研究沉积物中正构烷烃的含量以及不同碳链长度的正构烷烃能够表征有机质的来源;而各种正构烷烃间的数量关系能进一步表明这些有机物具体来自草本植物、木本植物、藻类、化石燃料燃烧等组分,进而能揭示流域内气候和环境的变化趋势[5,6]。利用沉积物中正构烷烃的分布特征来反推流域内气候、环境的变化趋势是一种重要的研究手段。

目前,世界各地已在沉积物、植物、岩溶地表、土壤以及海水等领域开展正构烷烃的研究,结合沉积物放射性核素定年、建立与物理化学指标相结合的数学模型,用来解析长时间尺度的古气候古环境变化趋势[7,8]。

1 研究区域概况

滇池位于云南省昆明市西南部,是长江水系上重要的高海拔低纬度浅水湖泊,是长江上游生态安全格局的重要组成部分,海拔1886m,湖面面积306.3km2,是云南省湖泊面积最大湖泊,也是我国第六大淡水湖泊。滇池属于半封闭性湖泊,共有盘龙江、柴河、宝象河、东大河、捞鱼河、洛龙河等29条入湖河流,这些河流大多流经乡村、城镇,并最终汇入滇池,在为滇池补给水源的同时也将河流流经区域的自然环境、社会经济发展等各种信息的指示物一并带入湖体中沉积下来。

2 分析方法

2.1 样品采集

2018年3月23日,采用活塞式柱状沉积物采样器(内径约8cm)于云南省滇池东部(102.75886°,24.824239°)采集了滇池捞鱼河河口区域沉积物柱状样品,以10cm为间隔对样品进行分层切割。沉积物柱状样品总长约90cm,没有上覆水,被切割为9个样品,运回实验室存放在-40℃的低温冰箱中冷冻。将冷冻后的样品用铝箔纸盛装好,进行冷冻干燥。待样品冷冻干燥完成后,将样品研磨,过200目筛后待检测使用。

2.2 检测方法

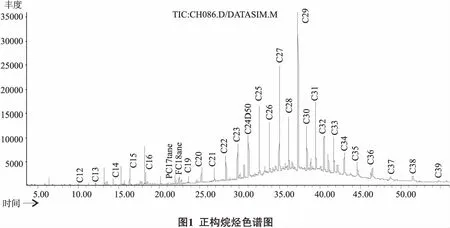

利用燃烧法测得沉积物中TOC含量。正构烷烃通过富集、提取,GC-MS检测得出。称取约4.0g干燥样品放入锥形瓶中,加等量的无水Na2SO4(450℃下干燥2h)混匀,加入40mL重蒸的正己烷,超声萃取30min,静止浸泡过夜(12h),然后再次超声30min,静止,过滤、洗涤样品入浓缩瓶中,加入1mL内标溶液(1.03μg/mL)在45℃下真空浓缩至1mL。利用Agilent 6890/5973N GC-MS进行检测,色谱柱为HP-5MS(30m × 0.25mm × 0.25μm),采用Scan-SIM模式测定,Scan模式用于定性,Sim用于定量选择离子,离子色谱图见图1。

3 结果分析

3.1 TOC垂直变化情况分析

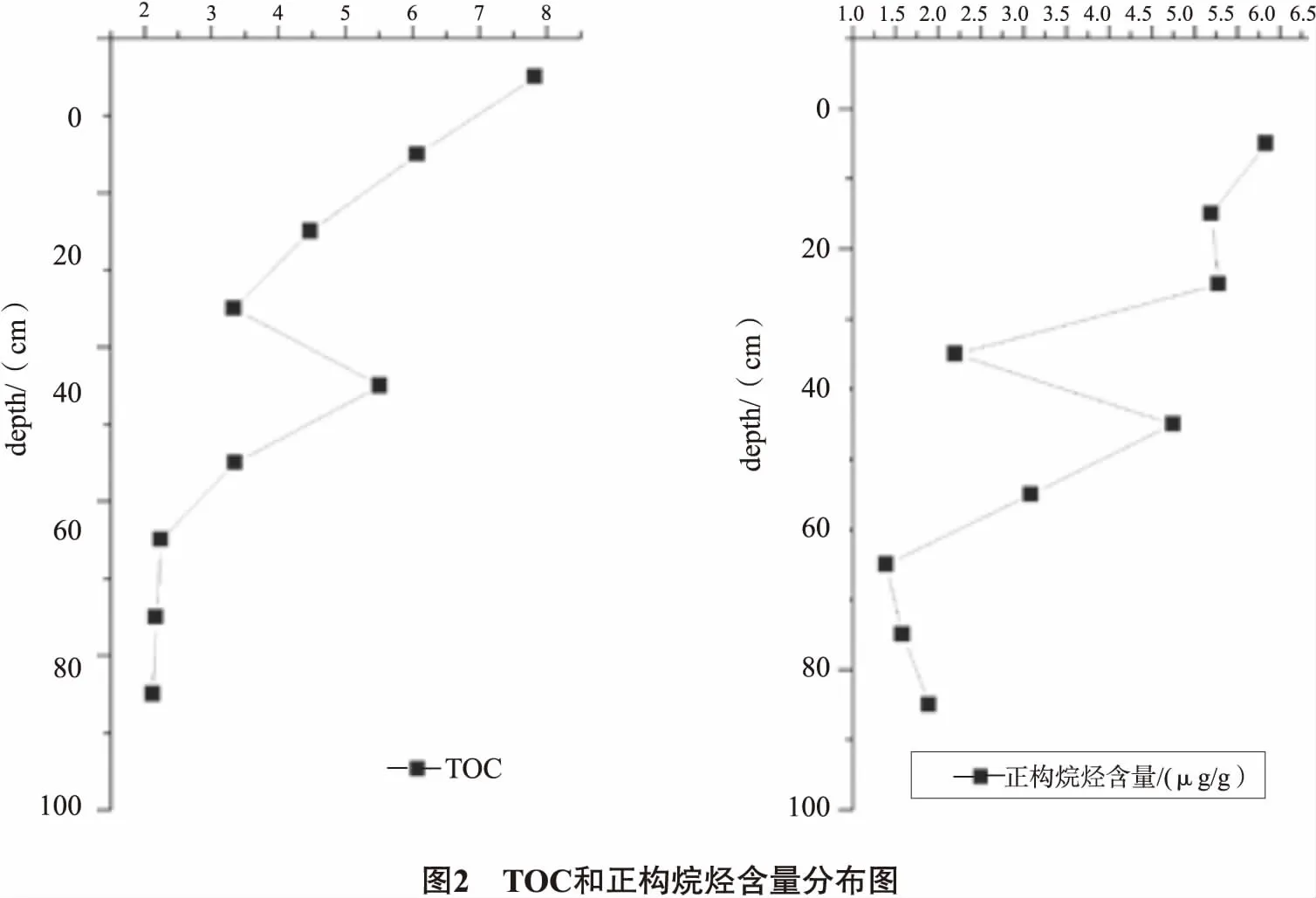

从图2中可知,捞鱼河河口附近水体沉积物中TOC含量范围在2.126~7.824mg/g,平均含量是4.125mg/g。从整体变化趋势来看,随年代逐渐推近,TOC含量呈上升趋势,且在沉积物表面至30cm深度的样品中,TOC浓度处于持续上升趋势且上升幅度较大,而在60~90cm的沉积物中TOC含量变化不明显。这表明,随着滇池流域城镇化水平不断加剧以及社会经济和生态环境不断变化,输入湖泊中的有机质总量持续增加。

3.2 正构烷烃分布特征

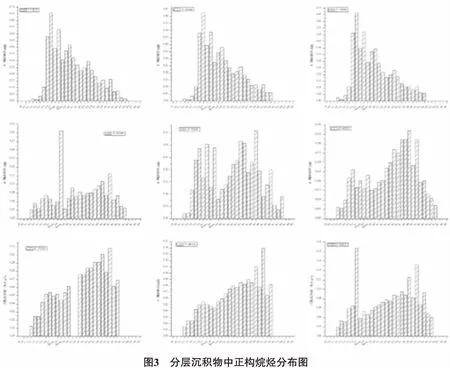

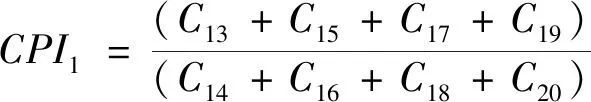

本样品中正构烷烃碳数分布范围为C12~C36,主峰碳数在各层样品中不同。从纵向变化趋势来看,正构烷烃含量变化趋势与TOC含量基本相同,均随深度的增加而逐渐减少,且波动趋势也基本一致,在1.39~5.84μg/g波动,平均含量3.47μg/g。从每层沉积物的正构烷烃含量来分析,沉积物表层至30cm,正构烷烃的含量变化不明显,在5.20~5.94μg/g,相同碳数的烷烃在这三层样品间的分布特征基本一致,都呈现单峰态前峰型,主峰为C17,在C16~C19范围内奇偶优势明显;在31~60cm的沉积物中正构烷烃变化较为明显,在2.20~3.10μg/g,呈双峰型分布,低碳数部分(≤C21)主峰为C16,高碳数部分(C22~C36)主峰为C29,在C15~C19奇偶优势明显;在61~90cm正构烷烃变化趋势较为平稳,其含量均<1.9μg/g, 呈双峰型分布,低碳数部分(≤C21)主峰为C17,高碳数部分(C22~C36)主峰为C31且奇偶优势明显。

正构烷烃由于其来源具有相对专一性和代表性,故可利用不同碳数正构烷烃在沉积物中的分布情况,来分析有机质的来源。藻类产生的正构烷烃通常以C15、C17、C19为主峰,木本植物以C27为主峰,草本植物以C31为主峰,海洋细菌或硅藻等微生物的输入则以C24为主峰。C27/ C31的比值能反映木本和草本植物分布情况的相对变化趋势。本研究样品中,C27/C31比值随深度增加逐渐降低,变化范围在0.96~2.5,平均值为1.66。可得出,沉积物样品从上到下木本植物占比逐渐减少,草本植物占比逐渐增加,在0~30cm的沉积物中,藻类植物贡献的有机质较多,这与滇池营养化程度不断增加,藻类数量剧增有关。

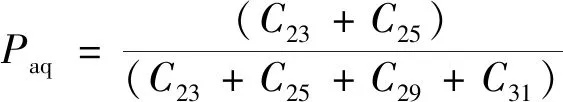

沉积物中Paq表示沉水植物输入的烷烃在中长链烷烃中的比例,可用来指示挺水植物和陆源高等植物、沉水和漂浮大型植物的相对贡献量[9]。样品中Paq的值在0.37~0.65变化,平均值为0.498,变化幅度不大,表明该区域沉积物中的高碳数有机质的来源由挺水植物逐渐变为沉水植物和漂浮植物。

由于微生物对分子量低的正构烷烃会优先分解,导致正构烷烃的碳数奇偶性不明显;当奇偶优势明显时则表明微生物对陆源高等植物的分解作用明显。根据此特性,利用正构烷烃的奇偶优势就能表征沉积物中有机质的主要来源,其中CPI1用来表征浮游生物和石油类烷烃,当其值≤1时,石油烃的贡献较大[10];当>1时,浮游植物的贡献较大[11,12]。CPI2则表示陆源高等植物蜡的输入[13]。通过计算样品CPI1和CPI2得出,随着深度加深,CPI1值呈下降趋势且变化幅度较大,在30cm附近的沉积物样品中,其值由11.27急剧下降至1.5左右,在50cm往下的深度处又缓慢上升至2以上,而CPI2值则随深度变化不明显。这表明,时间越久远,浮游植物对滇池沉积物中有机质的贡献量越小,到近代,贡献量剧增。同时,陆源高等植物与化石燃料的不完全燃烧的贡献量也有小幅增加。

长链正构烷烃的平均碳链长度(ACL)受到草本和木本植物占比的影响,即能反映出流域内植被的组合情况。利用ACL和C27/C31之间的相关性变化来更有效地预测流域陆生植被中草本植物和木本植物的占比情况也已得到证实,即ACL与C27/C31呈负相关性。经计算,样品中ACL与C27/C31呈负相关性(R2=0.96),说明滇池流域内植被组成由草本为主逐步变为以木本植物为主的组合。

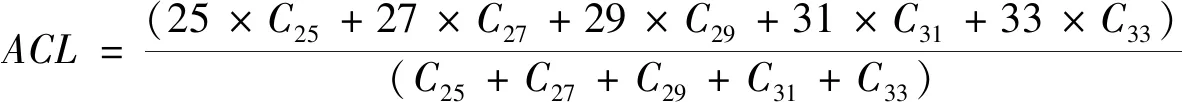

(1)

(2)

(3)

(4)

4 结论

沉积物中正构烷烃和TOC的含量逐年增加,表明该区域内由湖泊外源输入的有机质的量逐年增加。

正构烷烃CPI、ACL、Paq和C27/C31表明,捞鱼河河口区域沉积物从下往上由草本植物占优势逐步变为木本植物,近代变为藻类及漂浮大型植物,以及部分化石燃料不完全燃烧的成分。

滇池湖体中水生植物群落由挺水植物占优势逐渐变为由沉水植物和漂浮植物占优势。