中老年急性缺血性脑卒中患者共病状态与卒中后功能恢复的相关性研究

2020-03-04刘玉华郭富强王建红杨璟

刘玉华,郭富强,*,王建红,杨璟

急性缺血性脑卒中患者发病后病死率高(1个月时为3.3%~5.2%,3个月时约为9.6%),缺血性脑卒中急性期诊疗对减少残疾、死亡及降低复发率具有至关重要的作用[1]。而中老年人为脑卒中的高发人群,超过50%的老年人患有3种或以上的慢性病,多病共存状态下的老年人更是明显增多[2]。大量临床工作中观察到,随着该年龄段缺血性脑卒中患者的共病数量明显增加,多种慢性病共存的患者与仅患1种慢性病或者完全康复的脑卒中患者相比,其住院总时长可能增加、卒中后生活质量和功能恢复可能较差、卒中治疗相关不良反应的发生概率增大、死亡风险也随之增加。本研究旨在分析多病共存对中老年急性缺血性脑卒中患者功能恢复的影响,从而对急性缺血性脑卒中的治疗与预防提供帮助。

1 对象和方法

1.1 研究对象 选取2016年1月—2018年6月在温江区人民医院神经内科住院的中老年急性缺血性脑卒中患者。纳入标准:(1)年龄≥45岁;(2)急性起病(2周内);(3)有神经功能缺损表现(一侧面部或肢体无力或麻木、语言障碍等);(4)颅脑CT/MRI排除脑出血;(5)符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》的诊断标准:卒中样起病,神经功能缺损(比如言语障碍、面瘫、肢体偏瘫麻木、感觉异常等)伴/或不伴癫痫样发作,意识障碍,颅脑CT/MRI确立缺血性脑卒中的诊断[3]。排除标准:(1)颅内出血性病变、肿瘤性病变;(2)合并严重的心肺功能衰竭或其他严重的躯体疾病而不能配合检查者;(3)失访、拒绝检查等导致临床数据不完整者;(4)拒绝签署知情同意书和接受随访的患者。

1.2 方法

1.2.1 临床资料收集 所有患者均于入院后详细询问病史及查体并采集空腹静脉血,行血常规、血脂全套、尿酸、同型半胱氨酸、肝功能、肾功能等指标检测。资料收集的各个环节都由温江区人民医院神经内科住院医师担任调查员,医师都经过严格的专业化培训,并且各环节具有统一的评定标准。患者的治疗流程符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》标准[3]。

1.2.2 共病评价指标 (1)疾病累计评分量表(Cumulative Illness Rating Scale,CIRS):患者入院时,详细询问病史和既往病历资料进行CIRS评分,项目包含心脏、血管、呼吸、眼耳鼻喉、消化、生殖系统、骨骼皮肤、神经系统、精神心理等14个器官系统的情况。根据疾病严重程度分为5级,0级为没损害(计0分),1级为轻微损害(计1分),2级为中度损害(计2分),3级为重度损害、功能受限、可能致残(计3分),4级为可能危及生命(计4分),总分0~56分,得分越高表示病情越严重[4]。本研究将患者的CIRS得分进行轻、中、重分层,区分患者疾病的严重程度,CIRS≤14分为轻度,15≤CIRS≤18分为中度,CIRS≥19分为重度[5]。(2)严重指数:在中老年患者中,单纯地应用CIRS为共同发病指标并不是完全有效和可靠的,SALVI等[6]研究加用严重指数进行评估,严重指数是上述CIRS除去精神心理外的13个项目的平均分(严重指数=CIRS除精神心理外13个项目总分/13)。(3)共病指数:共病指数可反映患者病情严重程度,为全部CIRS 14个项目中,单项目得分≥2分的项目数(如有6个项目得分≥2分,则共病指数为6)[6]。

1.2.3 神经功能测评工具 (1)美国国立卫生研究院卒中量表(the National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)评分:包括语言、运动功能、感觉功能、意识、视野、眼外肌运动、共济运动及忽视等15项内容,其分值范围为0~42分[7]。出院时患者好转指NIHSS评分为0~2分或较入院时减少≥4分。(2)改良Rankin量表(mRS)评分:出院3个月后对患者进行复诊,并以mRS评估患者独立生活能力,包含身体功能、活动能力和日常生活参与能力[8]。出院3个月后mRS评分≤2分为预后良好,>2分为预后较差。

1.3 统计学方法 采用SPSS 24.0软件对数据进行统计分析,采用频数和构成比描述定性资料分布情况,采用χ2检验比较组间差异;采用中位数(第1四分位数,第3四分位数)〔M(P25,P75)〕描述非正态分布定量资料分布情况,采用Kruskal-Wallis H检验或Mann-Whitney U检验比较组间差异,对于多组间比较差异有统计学意义的,采用Mann-Whitney U检验进行组间两两比较,并采用Bonferroni法对检验结果进行校正;采用Spearman秩相关分析两因素间相关性。本文检验均为双侧检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基本情况 共293例脑卒中患者符合纳入标准,其中死亡患者29例。29例死亡患者中男10例,女19例,平均年龄(76.8±10.6)岁;平均CIRS为(13.10±5.91)分,严重指数为(1.02±0.45),共病指数为(4.41±2.20),入院NIHSS评分为(18.24±6.73)分。最终纳入研究的264例脑卒中患者中男141例(53.4%),女123例(46.6%),平均年龄为(68.7±10.7)岁,45~<60岁中年患者50例(18.9%),常见疾病依次为高血压(39例)、糖尿病(12例)、心房颤动(4例),≥60岁患者214例(81.1%),常见疾病依次为高血压(181例)、糖尿病(68例)、心房颤动(37例)、慢性肺部感染(27例)、冠心病(15例)。纳入的264例患者的CIRS平均得分为(9.58±5.04)分,其中轻度占83.3%(220/264),中度占11.0%(29/264),重度占5.7%(15/264)。严重指数为(0.67±0.36),共病指数为(3.30±1.83),入院NIHSS得分为6(4,11)分,出院NIHSS得分为3(1,8)分。其他指标情况如下:直接胆红素:0~<10 mmol/L 240 例、≥ 10 mmol/L 24 例;脂蛋白a:10~<140 mmol/L 118例、≥140 mmol/L 146例;间接胆红素:0~<18 mmol/L 243 例、≥ 18 mmol/L 21 例;高密度脂蛋白胆固醇:0~<0.99 mmol/L 29例、≥ 0.99 mmol/L 235 例;天冬氨酸氨基转移酶:5~<49 U/L 252例、≥ 49 U/L 12 例;同型半胱氨酸:4~<15.4 mmol/L 161例、≥15.4 mmol/L 103例;低密度脂蛋白胆固醇:0~<3.12 mmol/L 190例、≥3.12 mmol/L 74例;总胆固醇:0~<5.26 mmol/L 203例、≥5.26 mmol/L 61例;载脂蛋白B:0.63~<1.25 mmol/L 238 例、≥ 1.25 mmol/L 26 例;尿酸:≤ 149 μmol/L 4 例、>149~<416 μmol/L 183 例、≥ 416 μmol/L 77 例;丙氨酸氨基转移酶:0~<40 U/L 251 例、≥ 40 U/L 13 例;三酰甘油:0.45~<1.81 mmol/L 193 例、≥ 1.81 mmol/L 71 例;载脂蛋白 A1:1.20~<1.60 mmol/L 235 例、≥ 1.60 mmol/L 29 例。

2.2 不同CIRS评分分层患者的相关参数比较 不同CIRS评分分层患者的年龄、严重指数、共病指数、入院NIHSS评分、出院NIHSS评分、住院天数、出院3个月后mRS评分比较,差异有统计学意义(P<0.05)。组间两两比较结果显示:中度组严重指数、共病指数、住院天数明显大于轻度组,重度组严重指数明显高于轻度组,重度组共病指数、入院NIHSS评分、出院NIHSS评分及出院3个月后mRS评分明显大于中度组和轻度组,差异有统计学意义(P<0.017,见表1)。

2.3 出院时是否好转患者的相关参数比较 264例脑卒中患者出院时89例(33.7%)未见好转,175例(66.3%)好转。出院时是否好转患者的CIRS评分分层比较,差异有统计学意义(P<0.05);年龄、严重指数及共病指数比较,差异无统计学意义(P>0.05,见表2)。

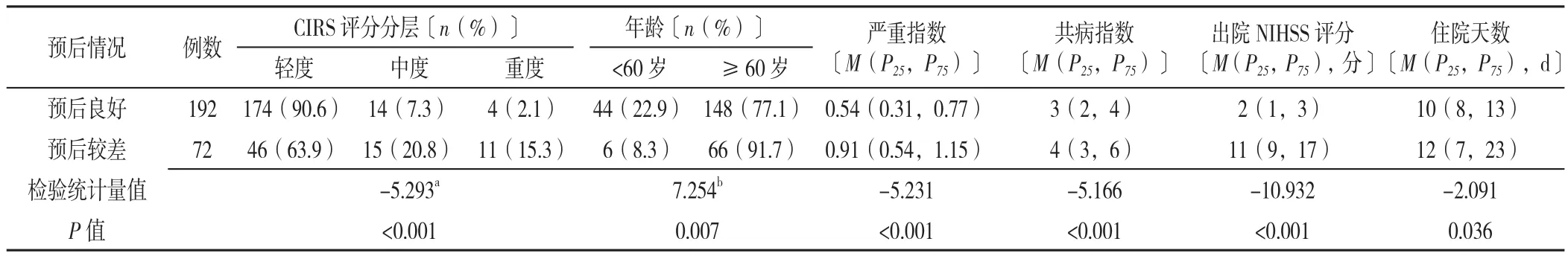

2.4 不同预后情况患者的相关参数比较 出院3个月后随访患者mRS评分结果如下:得分为0分占25.8%(68/264);得分为1分占29.5%(78/264);得分为2分占17.4%(46/264);得分为3分占11.4%(30/264);得分为4分占10.6%(28/264);得分为5分占5.3%(14/264)。其中,预后良好(mRS评分≤2分)占72.7%(192/264);预后较差(mRS评分>2分)占27.3%(72/264)。不同预后情况患者的CIRS评分分层、年龄、严重指数、共病指数、出院NIHSS评分、住院天数比较,差异均有统计学意义(P<0.05,见表3)。

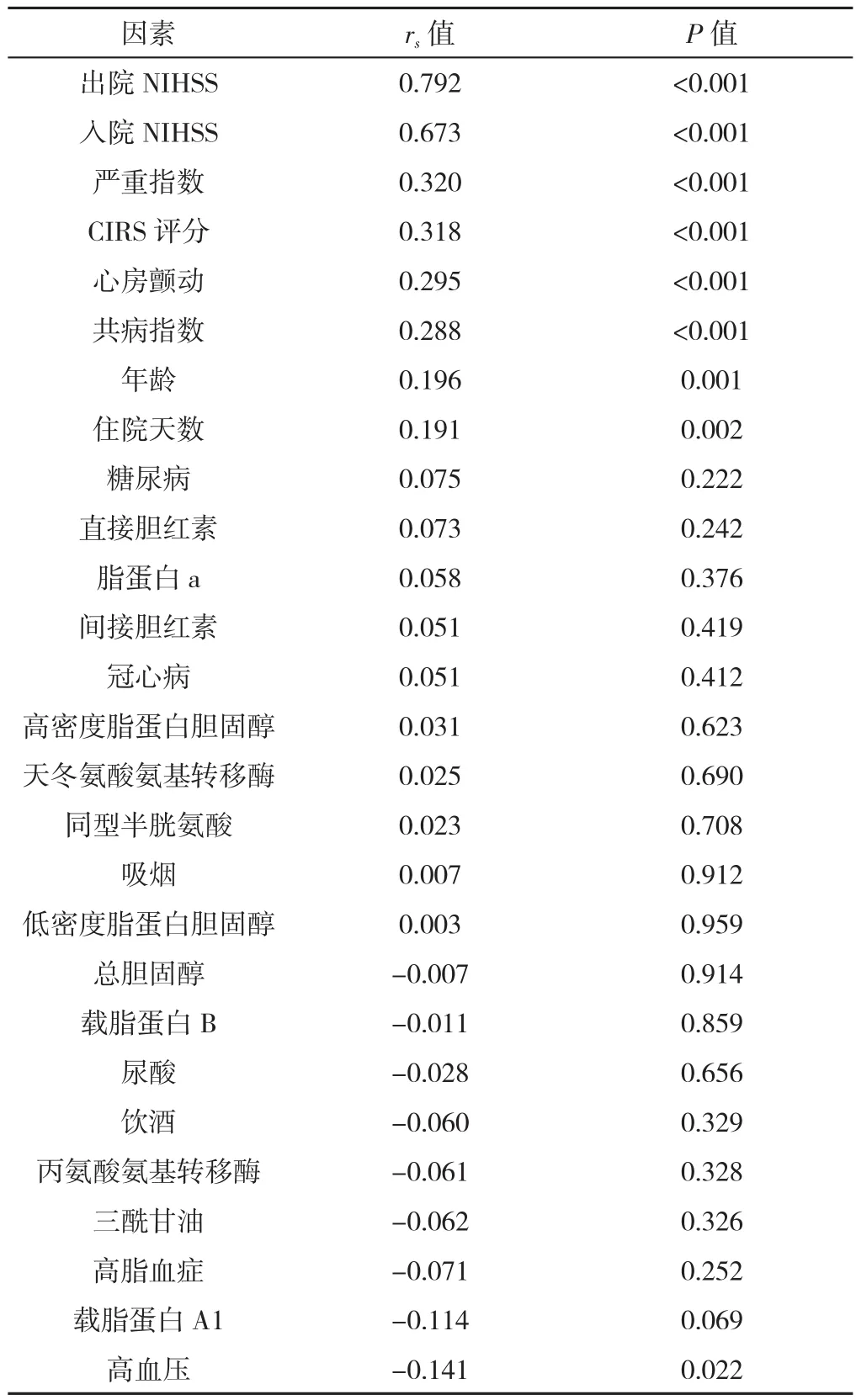

2.5 患者卒中影响因素与出院3个月后mRS评分的相关分析 出院NIHSS评分、入院NIHSS评分、严重指数、CIRS评分、心房颤动、共病指数、年龄、住院天数与患者出院3个月后mRS评分呈正相关;高血压与患者出院3个月后mRS评分呈负相关(P<0.05,见表4)。

表1 不同CIRS评分分层患者的相关参数比较Table 1 Comparison of relevant parameters in patients with stratified CIRS scores

3 讨论

有研究显示患有脑血管疾病、高血压、冠心病或糖尿病的老年人有明显的共病;47%的高血压患者及88%的脑血管疾病患者存在共病问题[9]。主要疾病的风险随着共病状态程度的增加而增加[10]。也有研究显示在全科医学科住院患者中,共病患者高达94.79%;且随着患者年龄的逐渐增加,共病的比例亦增加;50岁以上人群共病患者明显增多,且多患有≥6种疾病[11]。而本研究纳入≥45岁的中老年急性脑卒中患者,CIRS得分为0分的患者0例,得分1~14分的占83.3%,得分15~18分的占11.0%,得分≥19分的患者占5.7%。

缺血性脑卒中的发生率随年龄增长而增加,并与卒中前的功能和健康状况有关,与较年轻的患者相比,年长患者预后不良的情况更多,并且入院时的神经功能障碍为影响预后的主要因素[12]。本研究结果显示,CIRS中度和重度组患者年龄明显较轻度组大,提示年长患者共病较多而且病情较重;不同CIRS评分分层患者入院NIHSS、出院NIHSS评分及出院3个月后mRS评分比较,差异有统计学意义,该差异提示共病较多患者预后较差;进一步分析显示CIRS中度组和重度组的严重指数和共病指数均明显高于轻度组,提示程度较重的共病也不利于卒中的恢复。由于出院时治疗时间较短,统计学提示好转组和未好转组年龄、严重指数及共病指数差异无统计学意义。经过继续康复等治疗后严重指数及共病指数越低,患者预后较好。提示反映共病严重程度的共病指数和严重指数与出院时患者的神经功能好转关系不密切,而与3个月后神经功能恢复密切相关。

表4 卒中影响因素与mRS评分的相关性Table 4 Correlation analysis of factors influencing stroke and mRS scores

表2 不同出院好转情况患者的相关参数比较Table 2 Comparison of relevant parameters in patients with different discharge improvement conditions

表3 不同预后情况患者的相关参数比较Table 3 Comparison of relevant parameters in patients with different prognosis

急性缺血性脑卒中患者的病因和发病机制是制定治疗策略、评估预后和选择二级预防的重要依据[13]。病变的血栓长度和位置对于急性前循环脑卒中进行血管再通治疗的预后有一定的预测能力,但只是针对部分人群有意义[14]。目前用于预测缺血性脑卒中恢复的预后模型较多,但在临床实践中难有很好的表现[15]。急性炎症指标可能与脑卒中预后不良有关[16]。然而,没有一项研究能够证明某一生物标记物具有一个有效且确切的临床预测能力[17]。共病是指同时存在2种或2种以上慢性病,可互相影响,也可互不关联,在老年人群中尤为常见[18]。共病评估主要依靠评估者的临床经验,尽管CIRS评分较为简单,但仍可全面进行患者的综合评估,可以更好地制定卒中的治疗及随访计划,了解与疾病相关的危险因素。

在中国城市,约有80%的人由于慢性病死亡,70%的人由于慢性病造成健康损失,很大比例的老年人口受到多种疾病的影响,并且患病率与年龄有关[19]。>65岁的共病患者最常见的疾病依次是脑血管病、高血压、感染性疾病、冠心病和糖尿病,其中脑血管病在老年共病患者所患疾病中占比高达58%[20]。而在以急性缺血性脑卒中发病的患者中,本组研究45~<60岁中年患者有50例,常见疾病依次为高血压、糖尿病、心房颤动,214例≥60岁患者中,常见疾病依次为高血压、冠心病、糖尿病、慢性肺部感染、心房颤动等。本研究显示出院NIHSS评分、入院NIHSS评分、严重指数、CIRS、心房颤动、共病指数、年龄、住院天数与患者出院3个月后mRS评分呈正相关,高血压与患者出院3个月后mRS评分呈负相关,糖尿病、直接胆红素、脂蛋白a等因素与患者出院3个月后mRS评分并不相关,可能与样本量不足或者纳入人群偏倚有关。尤其吸烟和被动吸烟是多种慢性病的危险因素,可导致心脑血管疾病和慢性阻塞性肺疾病等慢性病的患病风险增加[21],但在卒中患者恢复过程中对患者的影响力较弱。

高血压与卒中后患者功能恢复密切相关,血压控制与否可能与卒中后残疾与否相关。高血压和功能残疾之间关系可能与高血压自身相关,也可能与高血压相关疾病,如脑卒中、心肌梗死、心力衰竭、周围血管病等具有关联[22]。心房颤动是脑卒中的独立危险因素[23],在冠心病或心力衰竭患者中,心房颤动使男性卒中的风险增加了一倍,而女性则增加了两倍。心房颤动患者脑卒中风险增高了5倍,尤其是在非瓣膜性心房颤动患者中大部分表现为脑卒中[24],心房颤动患者出现并发症后,死亡率、共病状态、活动失能比例大幅度升高,住院天数延长[25]。本组研究与上述研究相似,而且心房颤动是影响卒中患者3个月mRS评分的重要因素。

急性卒中患者的共病并不意味着两种疾病简单的相加,而是意味着卒中诊断难度加大,治疗效果更差。共病状态可从多方面影响中老年急性缺血性脑卒中患者的病情进展和远期生活质量。本研究显示CIRS评分较低、年龄较小、共病指数和严重指数低的患者预后良好。目前临床医生对于卒中共病认识的重视程度明显不足,特别是对于CIRS、共病指数、严重指数与NIHSS、mRS这几种评分方法掌握不足,将不同疾病割裂开来看,则在卒中共病诊断及治疗上显得事倍功半。本研究显示入院时熟练应用共病评分方法完善相关评估可更全面地了解患者的真实情况,促进患者的康复和预后,指导临床医疗工作。

作者贡献:刘玉华负责文章的构思与设计、研究的实施与可行性分析、数据收集和整理、统计学处理、结果的分析与解释、论文撰写;郭富强负责论文修订、文章的质量控制与审校,对文章整体负责;王建红负责文章的构思与设计、结果的分析与解释、论文的中英文修订、文章的质量控制与审校;杨璟负责研究的实施与可行性分析,对文章整体负责。

本文无利益冲突。