转型期初中流动儿童的体育参与分层研究

——基于CEPS(2014—2015)数据的实证研究

2020-03-04刘米娜

刘米娜

(南京理工大学 社会学系,江苏 南京 210094)

2000年以来,随着中国社会转型的加快,中国流动人口不仅在规模上持续扩大,在结构上也发生了极大的转变,常住化和家庭化趋势明显,越来越呈现出“举家迁徙”模式(梁文艳等,2013;卫计委,2017)。伴随而来的是流动儿童数量的快速增长,由2000年的1 982万上升到2015年的3 426万(卫计委,2018)。以第六次全国人口普查数据推算,全国每100个0~17岁城镇儿童中就有25个流动儿童,流动儿童成为城市儿童的重要组成部分。数量庞大的流动儿童在城市生活,面临着教育、健康、社会保障、休闲娱乐等各方面的现实需求,也面临着社会融入和个人发展等方面的实际问题。相关研究表明,流动儿童参与体育活动对于促进其正向发展具有重要作用(Danish et al.,2004;Fraser-Thomas et al.,2005;Holt,2008;Armour et al.,2013)。一方面,体育参与可以为流动儿童提供锻炼身体、学习运动技能和心理发展的机会,学会同理和合作,提高社会技能、学习成绩和发展积极行为(Côté et al.,2016;Taylor et al.,2015;Whitley et al.,2019);另一方面,还可以扩大流动儿童的社会网络,增加社会资本,提升其地方认同感和促进社会融入(Coalter,2017;Morgan et al.,2019;Nicholson et al.,2008)。

少年强中国强,体育强中国强,青少年阶段的流动儿童能否得到良好的体育参与服务和保障,关系到城市稳定,对国家未来发展具有重要意义。

需要看到的是,无论是政府还是学界长期以来均相当关注青少年①社会各界对儿童和青少年的界限十分含糊。在流动人口研究中,国家卫生和计划生育委员会流动人口司编制的《中国流动人口发展报告》对流动儿童的界定是0~17岁,而不少学者的研究按照中国《未成年保护法》和联合国《儿童权利公约》对流动儿童界定为0~14岁(段成荣等,2004),无论是哪种界定都包括一部分一般意义上的青少年。但在体育领域,青少年通常包括了一般意义上的儿童概念,如《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》等,青少年均包括中小学生。因此,本研究遵循学术界的惯例,流动儿童青少年简称流动儿童,而儿童青少年简称青少年。体育参与问题。为促进青少年参加体育活动,政府相继印发了一系列文件,如《“健康中国2030”规划纲要》和《青少年体育活动促进计划》等,从政策顶层设计层面为青少年体育参与提供制度性保障。学界则将研究眼光聚焦在青少年的体育参与现状、影响因素与理论机制、体育参与功能分析和公共政策方面(柳鸣毅等,2018;王富百慧,2019;章建成 等,2012)。然而,无论是政策层面还是学术界,少有关注青少年重要的组成部分之一流动儿童的体育参与问题。裴德超等(2013)对北京市10所农民工学校进行调查,发现农民工子女的体育锻炼参与活动水平、体育运动技能相对较低。实际上,随着转型期城镇化的快速发展,流动儿童内部结构也发生了变化,2017年“00后”和“10后”的城市流动儿童比例分别达到了18.0%和24.7%(卫计委,2018)。有学者指出,户籍制度存在“双二元结构”,一方面因户籍地点形成本地人和外来人之分,流动人口难以享受到本地公共服务和福利,另一方面,因户籍类型带来的“城乡”之别,农村人和城市人的社会身份所具有的各项权利、福利与机会也有所差异,流动人口内部产生了分化(杨菊华,2015)。农村流动人口面临着“双重弱势”的困境。

在体育参与方面也表现出相同的状况,农村流动人口的体育参与度低于城市流动人口(王伶鑫等,2018)。与流动(成年)人口相似,流动儿童同样呈现出相同的现状,农村流动儿童的社会融入程度低于城市流动儿童(吴炜,2017)。因而,尽管同为流动儿童,但内部结构不同,体育参与水平可能有所差异,不能将不同户籍身份的流动儿童视为同一整体,须在流动儿童内部区分城市户籍和农村户籍两个具有异质性的群体。过往研究大多针对城乡之间的分层与不平等,要么针对流动儿童与本地儿童之间的新二元分割下的分层与不平等,忽略了“双重弱势”中第二重弱势问题,也就是农村流动儿童与城市流动儿童相比的弱势。因此,要深入探讨初中流动儿童体育参与问题,还需观察转型期社会制度和社会结构在建构青少年体育参与时所担当的角色,社会制度和社会结构分层与不平等是如何形塑青少年体育参与行为的。鉴于此,本研究从社会分层与不平等的视角切入,基于中国教育追踪调查(CEPS)数据,全面、系统地分析转型期初中流动儿童内部体育参与现状与异质性,进一步探讨流动儿童体育参与的影响机制,并提出相关建议。

1 文献回顾:功能主义视角下青少年体育参与分层研究

尽管当代社会政策努力改变各种不平等,然而社会分层与不平等现象仍随处可见。社会分层和不平等一直是社会学、经济学、政治学和教育学等诸多社会科学研究的热门议题。在体育领域,社会分层与不平等研究从法国社会学家布迪厄及追随者关于社会地位和生活方式的相关研究中有所涉及(Bourdieu,1978;1984;Ohl,2000;Stemple,2005),但研究对象基本为成年人,对于青少年的研究偏少且研究价值被低估(Scheerder et al.,2005)。可喜的是,随着对青少年体育的重视,社会分层和不平等视角逐渐得到学术界关注(Andersen et al.,2019;Scheeder et al.,2016)。研究发现,青少年体育参与呈现出与成年人相似的分层与不平等模式,如比利时(Vandermeerschen et al.,2016)、加拿 大(Berger et al.2008;White et al.,2012)、美国(Sabo et al.,2008)和巴西(Fernandes et al.,2012)等地区的实证分析,发现青少年体育参与程度存在性别、阶层和种族的不平等。在青少年体育参与的诸多影响因素和机制研究中,布迪厄的社会阶层理论应用最为广泛。布迪厄提出,参与体育活动及参与何种类型的体育活动,由个体的惯习所决定,而惯习是一套内在的具身化性情的系统,亦是个体行为、思想和情感的无意识基础。惯习和品味一方面为社会阶层决定的文化资本和消费活动所共同构建,体育参与者亦通过参与过程表现的惯习和品味构建并再生产社会阶层(Bourdieu,1978,1984)。因而,惯习是阶层所独有的,同一阶层具有相似的状况、经历、机会及需求(Bourdieu,1990)。与传统的简约主义以职业结构或经济地位为唯一标准的理论不同,布迪厄将文化因素视为与经济资本同样重要的维度(Bourdieu,1984)。在此理论框架下,以布迪厄为主导的文化主义学派强调家庭阶层,尤其是家庭经济资本和文化资本,对青少年体育参与的重要影响(Andersen et al.,2019;La Torre et al.,2006;Nielsen et al.,2012;Stuij,2015;Toftegaard-Støckel et al.,2012;Van Tuyckom et al.,2010;Vandermeerschen et al.,2016)。

从研究结果来看,学术界对社会阶层和体育参与的关系存较大争议,但多数研究者倾向认为社会阶层与体育参与行为密切相关,且高社会阶层的子女在体育运动方面表现更活跃(Ferreira et al.,2018;Scheerder et al.,2005;Stalsberg et al.,2010;Toftegaard-Støckel et al.,2012;White et al.,2012)。来自丹麦(Toftegaard-Støckel et al.,2012)、巴西(Fernandes et al.,2012;2018)、比利时(Vandermeerschen et al.,2016)、意大利(La Torre et al.,2006)、澳大利亚(Ball et al.,2009)等地区的实证结果均表明,高社会阶层的,如父母就业状况良好、父母受教育程度较高、家庭社会经济地位(SES/SEP)较高、家庭收入较高的子女更热衷参加体育活动。同时,也有研究发现,不同社会阶层子女的体育参与活动无差异(Jakobsson et al.,2012;Scheerder et al.,2005;Whitt-Glover et al., 2009; Wichstrøm et al., 2009) 。Scheeder等(2016)认为,这些研究结果不一致的原因主要是每个研究者对体育参与的理解与定义不同,且对体育参与的操作化测量也有所不同。芬兰、丹麦和德国的青少年调查结果显示,家庭社会经济地位的高低对日常性运动参与或非组织性的体育参与影响无差异,但对正式的组织体育参与具有显著差异,高社会经济地位的家庭子女参与正式组织体育活动的概率高于低社会经济地位(Nielsen et al.,2012,2013;Telama et al.,2009)。此外,也有研究者提出社会阶层对青少年体育参与影响不能一概而论,通常受到诸如性别等因素的调节而产生相互作用,如社会阶层仅对女孩有影响,但对男孩无作用(Brod‐ersen et al.,2007;Hasbrook,1986)。

关于移民(流动)青少年或少数族裔青少年①国外鲜有相应的流动儿童研究,相关研究主要集中在移民儿童、难民儿童或少数族裔儿童的研究。体育参与的研究也延续上述思路,在布迪厄的理论框架下探究社会阶层和青少年体育参与的关系。Nielsen等(2013)通过对丹麦的实证研究发现,具有少数族裔背景的儿童较少参加正式组织的运动,这是由于他们拥有较少的家庭经济资本和文化资本,但这并未导致他们日常体育活动和自发组织的体育活动减少,因为后者的活动类型不需要依赖家庭资本。因此,他们提出对儿童青少年体育参与不平等的研究还应深入探讨不平等是否由经济资源、文化资本、社会网络或其他因素导致(Nielsen et al.,2013)。然而也有研究者提出异议,认为不强调移民/种族身份,仅从阶层角度出发过于微观,青少年尤其是移民(流动)青少年和少数族裔青少年体育参与差异可能更多的是结构性不平等(Andersen et al.,2019)。Andersen等(2019)通过对挪威青少年体育参与影响机制进行分析,统计结果表明即使控制了阶层变量,移民身份仍具有显著性,因此研究认为,移民子女表现出的体育参与阶层差异可能是移民身份而不是阶层,而社会阶层差异可能是学校和社区隔离的结果,学校和社区部分调节了社会阶层与体育参与的关系。

国内青少年体育参与差异研究,多采用国外常用的社会生态分析方法,从人口社会特征、家庭、同伴、学校和环境因素等维度探讨对青少年体育参与的影响(郭强等,2017;胡鹏辉 等,2019;王富百慧,2019;王富百慧 等,2018a,2018b;章建成等,2012),较少关注社会阶层差异。即使有关注的研究,往往将青少年体育参与阶层差异归因于家庭而不是制度或社会结构。但也有研究基于全国数据对青少年体育参与差异影响因素分析时提及学校在其中的作用。如王富百慧(2019)认为,学校虽然是青少年身体活动差异产生的原因,但其作用甚微。而胡鹏辉等(2019)却认为,学校,如学校的性质、学校区位和体育设施配置,对青少年体育参与具有显著影响。此外,流动儿童体育参与的相关研究较少,与现实大量流动儿童的存在并不匹配,少数涉及的研究主要强调流动儿童体育参与具有正功能,可以有效促进流动儿童社会交往、健康、社会适应与融入(曹莉等,2018;裴德超 等,2013;邱达明,2018;吴炜,2017;赵溢洋 等,2014)。

总体而言,国内外流动(移民)儿童研究本质上是功能主义的社会分层理论研究,主要聚焦微观家庭阶层次,通过分析家庭“经济资本”或“文化资本”的影响来彰显分层机制的作用,即以家庭拥有资源的多寡来解释青少年体育参与行为,即使涉及宏观层次也将其视为经验上与个体的行为和特征相分离,甚少提及分层和不平等变化的机制,这不利于深入分析青少年体育参与分层的体制和不平等的维持和演化过程。宏观因素不是外在的,往往是作为过去流动和不平等的结果的方式作用于分层。与功能主义的分层理论不同,制度主义不平等研究强调制度分割、结构壁垒,认为群体之间的不平等不能简单量化,而是质上的差异,与不平等研究的阶级视角有共通之处(林宗弘等,2010)。基于此,本研究分析流动儿童体育参与分层与不平等问题时,将新制度主义分析视角带回,结合中国转型期社会的具体制度,对阶级分析中的资源配置结构和制度问题进行重新理解和认识,探讨制度不平等是如何形塑流动儿童体育参与行为。

2 研究设计

2.1 分析框架:新制度主义视角下流动儿童体育参与分层分析

中国社会分层与不平等研究的兴起与改革开放后快速社会转型密切相关。改革开放以来,中国社会转型导致了社会阶层结构的剧烈变迁,由原来的“两个阶级一个阶层”的结构向多元化阶层结构分化。在此背景下,学术界投入持续的热情,并形成了诸多解释(边燕杰等,2002;李培林 等,2008;李强,2010;刘欣,2005;陆学艺,2002;孙立平,2003;谢宇,2010)。有学者提出,将新马克思主义的阶级分析法带回到研究中国社会分层与不平等研究中(冯仕政,2008;林宗弘 等,2010;仇立平,2006)。不过,研究者也提出发达国家的新马克思主义阶级分类法无法生搬硬套分来分析我国的重大社会差别,如户籍造成的社会类别差异,实际上是对不同形式资源占有为基础的阶级之间的差异,带回制度主义分析十分必要(林宗弘等,2010)。新制度主义社会学强调行动者的行动及偏好等都是嵌入在既有的社会建构之中的,即行动者的行为会受到其所处的各种正式的或非正式的规范与组织制约(周雪光,2004)。

本研究认为,虽然随着社会改革的逐步深入,社会制度也发生了深刻变革,比如“单位制”已经逐步向“社区制”转变,将新制度主义结合阶级分析带回不平等研究这一思路用来分析初中流动儿童体育参与分层与不平等研究具有一定的适用性,将流动儿童体育参与分析置于中国转型期社会制度和社会结构背景下进行,更贴合中国国情与现状。

社会转型过程是行政制度和市场制度双重转型的变革过程。行政制度转型的变革主要体现在户籍改革和社区制。户籍制度作为最基本的行政制度之一,既是人口管理的重要手段,还承担着社会资源的配置功能。尽管社会各界努力打破城乡二元结构鸿沟,但由户籍制度导致的城乡差距仍然存在,流动儿童相关研究中大多也围绕城乡二元结构分割导致的教育、健康、社会资源及各种行为方式的不平等展开(丁百仁,2019;黄颖,2015;梁文艳 等,2013;卫计委,2017;2018)。这表明,户籍制度可能仍是造成当前流动儿童体育参与行为分层与不平等的重要的制度性因素。“单位制”是改革开放前我国国家治理的核心机制之一,是计划经济时代下城市群体和个人获取生存和发展的必需资源的唯一渠道(李猛等,2003;李威利,2019)。改革开放后,随着“单位制”的逐步解体,随之而来的是国家治理机制总体上由“单位制”向“社区制”为主转化(牟春雪等,2017),原主要由单位提供的资源和服务慢慢转向由所在的“社区”承担。社区亦在经济社会快速转型发展过程中由制度化和市场化的作用逐渐形成阶层分化。有研究指出,核心区和环境好的社区往往是职业地位、收入、受教育程度较高的人群居住区,这种阶层化还体现在配套设施、居住人民与自然环境等,通常在公共基础设置与服务上表现出优势(方长春,2014;闵学勤,2012;舒秘,2008)。居住社区亦带来与流动儿童最密切相关的文化教育资源,主要表现为社区配套的学校(陈友华等,2007)。对于生活在城市的流动儿童,所居住的社区和学习的学校是体育公共服务和其他社会服务保障提供的基础平台(陈佩杰,2018)。不同的社区类型,所配置的基础设施、体育组织与提供的体育服务存在差异,这将影响流动儿童体育参与的机会及家长的支持态度。学校亦如此,不同的学校性质获得的资源、师资、管理方式与要求具有很大差异性,不仅会影响学校的体育设施、体育组织和体育服务获得的机会,还会影响学校体育活动组织管理能力及对体育活动的支持程度。

市场制度转型的过程中同时发生了两场重要的变迁,一是住房市场化,二是家庭阶层化。住房市场化是在原有福利住房体系中引入市场机制以实现住房商品化和社会化(Wang et al.,1996),主要经历了住房产权化、产业化和金融化3个阶段,使住房迅速成为社会财富的主要构成,加剧了住房不平等程度(胡蓉,2012;吴开泽,2019)。陆文荣等(2019)发现,农民工在城市住房地位呈现出边缘化,44.71%居住在市区,37.02%居住在城市近郊,14.63%居住在城市远郊,还有3.65%居住在农村,农民工大量聚集在城中村和城乡结合部。住房市场化后导致包括基础学校在内的城市中较好的公共资源大多集中在社会经济发展程度较高的城市社区,这些社区的房价一般处在较高的水平,只有经济状况好的家庭才可能通过购买住房的方式获得(武中哲,2012)。住房所附带的公共资源并非仅仅包括广场、花园和各种体育设施,更重要的是与流动儿童息息相关的学校资源(陈友华等,2007)。如前所述,社区和学校资源的分层化,其配套的体育设施、体育组织体育服务获得的机会均存在较大差异,这不仅会影响学校对体育活动的重视持程度,还会影响流动儿童体育参与的机会。

20世纪80年代以来,随着经济体制从计划到市场的转型和传统户籍管理制度的松动,劳动力开始以前所未有的规模和速度流向城市(李萌,2003)。进入20世纪,随着高校扩招及教育均等化等政策出台,高学历与高技能人数急剧增加,流动人口的组成发生很大变化,呈现差异化的社会阶层结构(李洋,2015)。根据2011年国家人口和计划生育委员会流动人口动态监测抽样调查资料,杜旻(2013)发现,中国流动人口的社会阶层结构呈“金字塔”形结构,塔顶部分是极少数拥有丰富的经济资源或组织资源的人,占1.36%;中上层占18.04%,包括专业技术人员、办事人员和个体工商户;中下层占71.42%,包括商业、服务业员工和产业工人;5.39%的农业劳动者和失业、半失业、无固定职业人员处于金字塔的底部,这个阶层的收入和地位都较低;其他占3.79%。以职业划分为基础的各阶层在收入结构和消费结构上呈现出对应的阶层分化特征(杜旻,2013)。CGSS2015调查数据显示,流动人口除在经济收入和职业阶层外,在人力资本、社会资本等资源禀赋特征上亦存在显著差异(许琪等,2020)。自住房市场化后,城市流动人口可以更自由地根据收入、工作、家庭和个人偏好选择居住地,高职业地位、高学历、高收入的较高社会阶层的流动人口往往选择较好的地区和社区居住,而低社会阶层的流动人口往往居住在设施较差的村中村、棚户区等社区(任远,2014;杨菊华等,2016)。住房附带的更多是学校资源,且更高社会阶层的流动人口还可凭借经济能力或其他社会资本等将孩子送到更好的学校去。可见流动人口因社会阶层化后,导致流动人口在社区资源及学校资源也呈现出阶层差异化,从而影响了流动儿童体育参与的机会。在体育社会学的研究中,家庭社会阶层亦是儿童体育参与的重要视角,认为社会阶层显著影响儿童体育参与行为(王富百惠,2019;Bourdieu,1984;Nielsen et al.,2012)。

上述梳理展示了在中国转型期影响初中流动儿童体育参与的背景和逻辑:社会转型是行政制度和市场制度的双重转型变革过程,行政制度转型带来的是户籍和社区制等方面的嬗变,市场制度转型带来的住房市场化和家庭阶层化,而转型的双重变革交织在一起,共同影响了流动儿童体育参与(图1)。不难看出,流动儿童体育参与分层与不平等在制度上很可能是户籍、社区、学校及家庭阶层造成的差异,不同社会阶层对初中流动儿童体育参与的重要影响,而更深远的影响则体现在阶层再生产上。基于此,与国内外研究侧重从(家庭)阶层的视角考察流动儿童体育参与分层与不平等研究不同,本研究将社会阶层分析置于中国情景的社会结构和社会制度下进行分析,突出初中流动儿童体育参与是社会制度和阶层结构共同作用的结果(图1)。

图1 我国转型期流动儿童体育参与分层研究的分析框架Figure 1.Research Framework on Stratified Study of the Sport Participation in Transitional China

2.2 研究假设

我国户籍制度承担着社会资源配置功能。杨菊华(2015)指出,户籍制度具有“双二元性”结构,即户籍制度不仅因户籍类型导致“城乡之别”,还因户籍地点形成“内外之分”。因此,流动儿童体育参与分层与不平等研究也应具体分析因户籍制度的“双二元性”结构导致的影响。一方面,流入地按户籍地点划分为本地人和外地人,形成“内外之分”(杨菊华,2015),流动儿童难以享受到本地人同等的教育、医疗及其他公共服务和社会福利,被城市边缘化。同时,流动儿童父母也可能由于户籍制度导致就业岗位受限,多集中在次级劳动力市场,处于社会较低地位(李春玲,2006)。另一方面,户籍类型将流动儿童分为农村和城市流动儿童,形成“城乡之别”,导致流动儿童内部分化,使同为流动儿童,但获得的体育参与机会和服务不同。农村流动儿童一是缺乏依附在城镇户籍上的权利和福利,二是由于农村流动的父母教育水平、专业技术能力和家庭经济能力都较低(李竞博 等,2019;卫计委,2018),不仅导致农村流动儿童的公办学校入读比例低于城市流动儿童,在教育方式、教育投资与消费方面也与城市流动儿童家庭不同(黄颖,2015)。因而农村流动儿童往往可能会因家庭经济资本较差无法提供足够的物质支持,或因父母工作性质和文化原因无法为子女体育参与活动提供长期、优质的陪伴与支持,或因家庭文化资本不足,父母意识不到或者轻视体育参与活动对儿童健康发展的重要作用而缺乏引导和支持其参与体育活动,成为其体育参与的重要障碍。这样的双重困境导致农村流动儿童在体育参与中更是处于弱势中的弱势,而城市流动儿童仅仅是因户籍地点带来的结构性制约。基于此,本研究提出:

假设1:农村初中流动儿童参与体育活跃程度低于城镇流动儿童。

社区是国家连接流动儿童的通道,对于流动儿童体育服务机会和资源获得至关重要(陈佩杰,2018;郑兵等,2015)。相对来说,在青少年体育参与方面,国内研究者多聚焦家庭、学校的影响,但忽了视青少年日常体育活动的重要场所——社区。实际上,青少年比成年人对于所生活的社区环境更加敏感,更容易受到社区环境的影响(梁海祥,2019)。这些年来,随着住房体制改革和城市化加快,在房价和社会经济差异双重机制作用之下形成了社会阶层居住空间分化和隔离(蒋亮等,2015)。早期的流动人口研究中,“棚户区”“城中村”“脏乱差”成为流动人口聚居地的代名词,流动人口与本地居民的居住隔离尤为凸显(吴维平等,2002),而这种居住隔离一直持续至今。杨菊华等(2016)基于2014年“流动人口社会融合与心理健康调查”数据分析发现,相较于城镇户籍流动人口,乡城流动人口更多居住在城中村或棚户区及有工业园区或连片出租屋社区中,与本地居民的居住分化与隔离更为突出。这样的居住空间所能提供的体育活动空间及公共体育服务更为有限,极大限制了流动儿童参与体育活动。

基于此,本研究提出,假设2:相对居住在高端社区类型的初中流动儿童而言,居住在低端社区的体育参与水平更低。

与社区一样,学校也是流动青少年日常活动的基本场所(陈佩杰,2018;郑兵等,2015),而国家大部分青少年体育参与促进政策也是围绕学校体育活动展开的,可见其重要性。实证研究结果也表明,学校的性质、区位和体育设施配置等对青少年体育参与具有显著影响(苏晓红等,2017),而公办学校和民办学校就读的初中生体育参与水平高于打工子弟学校的学生,学校体育设施完善能显著促进初中生体育参与水平(胡鹏辉等,2019)。

基于此,本研究提出,假设3:相对在公办学校就读的初中流动儿童而言,在民办打工子弟学校就读的体育参与水平更低。

家庭是流动儿童社会化的最重要场所,直接关联着流动儿童的生活机遇,因此国内外的相关研究对青少年体育参与研究中,家庭社会阶层的研究得到关注最多。一般来说,目前学术界解释家庭社会阶层对青少年体育参与的影响主要有两种视角:简约主义(minimalist)和文化主义(culturalist)分层理论(Bottero,2005)。前者的阶层往往基于劳动力市场的阶层职位来界定(Goldthorpe et al.,2000),后者则将文化因素视为阶层的重要构成,社会阶层是一个由经济、文化和社会资本总量、资本结构及这两个属性随时间变化确定的三维空间,与社会阶层相应的惯习与品味是持久的、可转换的潜在行为性情系统(Bourdieu,1984)。目前,文化主义分层理论占据了研究的主流,因为在一定程度上,文化主义往往能含括简约主义的内容。本研究亦认可文化主义的观点,认为不仅仅基于劳动力市场的阶层职位可以解释流动儿童参与体育活动的社会差异,家庭的经济资本和文化资本亦有同等重要的地位。首先,职业阶层地位反映了父母的工作状况,比如工作的灵活性和自主性,往往影响了父母参与到孩子体育活动时间和能力。支配地位阶层和中间阶层往往认为比劳动阶层更重视体育活动(Lareau,2003)。而国内也有研究指出,上海的中上阶层比社会底层的家庭更愿意选择体育作为协作手段来促进子女的社会化和引导子女高尚的行为方式(王燕等,2016)。其次,家庭的经济资本,往往视为体育参与尤其是组织化体育活动中社会阶层差异的重要变量,强调经济资源(包括交通等)对保障儿童体育参与的重要性。因为体育参与成本可能比较昂贵,家庭的经济能力可能会成为底层社会阶层参与的 主要障碍(Duncan et al.,2002;Holt et al.,2011)。2016年儿童青少年体育健身状况调查数据也呈现出阶层化特征,家庭社会经济阶层越高,越倾向参与身体活动(王富百慧,2019)。再次,家庭的文化资本,亦是布迪厄所提出的“惯习”,往往代表了父母的沟通方式、品味及生活方式偏好,塑造了子女的体育活动喜好,从而做出不同选择(Vandermeerchen et al.,2016)。此外,文化资源还可以是文化知识,意味着父母可能具有阅读、理解和处理有关儿童参与体育活动的重要性及健康信息的知识和能力,从而影响父母对儿童体育参与的态度与行为(Nielsen et al.,2012)。王富百慧(2019)也指出,家庭阶层对儿童身体的影响通过教养方式来实现,家庭阶层越高,父母越可能陪伴、支持和引导子女参与体育活动。

基于此,本研究提出,假设4:家庭社会阶层越高,初中流动儿童的体育参与水平越高。推论4.1:家庭职业阶层地位越高,初中流动儿童的体育参与水平越高。推论4.2:家庭经济地位越高,初中流动儿童的体育参与水平越高。推论4.3:家庭文化资本越多,初中流动儿童的体育参与水平越高。

2.3 研究数据与方法

2.3.1 数据

本研究使用中国人民大学调查与数据中心提供的中国教育追踪调查(China Education Panel Survey,CEPS)2014—2015年调查的学生、家长和学校数据合并而成的综合数据。CEPS数据是严格按照分层次、多阶段、概率与规模成比例(PPS)的概率抽样原则在全国开展的大规模追踪调查项目,该样本在全国范围具有代表性。这一数据调查八年级学生年龄大多为12~14岁,符合本研究需求。

2.3.2 变量

因变量:体育参与时间。CEPS学生问卷中直接询问了八年级流动儿童每周进行体育锻炼的天数和每天锻炼的时长。需要说明的是,极少数流动儿童的体育锻炼时间出现了极端值,按照初中生的常规情况,研究者通常将6 h作为一个界限,超过6 h的数据予以删除(胡鹏辉等,2019;吴炜,2017)。本研究亦按此方法处理,并通过计算的每天体育参与时间后进行自然对数处理①自然对数转换时如果数值为零(不锻炼的学生)将被删除,为保持样本完整,一般在计算前对每个个案加上0.01。使其更符合正态分布。

自变量:本研究主要探究家庭社会阶层和社会制度如何共同作用于初中流动儿童体育参与行为。根据研究框架图(图1),本研究认为,当今中国流动儿童体育参与是社会制度(户籍、社区和学校)及家庭阶层共同作用的结果,因而核心自变量包括“户籍”“社区”“学校”和“家庭阶层”。

1)户籍:传统的户籍制度主要区分为农业户口和非农业户口,随着户籍改革出现了新的户籍类型——居民户口,一般来说将居民户口和非农业户口成为城镇户口,而农业户口为农村户口。流动儿童(户口不在本县的)如果户口类型为农业户口为农村流动儿童,而户口类型为非农业户口和居民户口则为城市流动儿童。

2)社区:初中流动儿童所居住和生活的社区,是体育活动空间及公共服务的载体。社区类型不一样,所配置的基础设施与服务也差异较大,影响了流动儿童体育参与的机会及家长的支持态度。具体测量上分成3类“商品房社区、传统型社区和村居型社区”,将问卷中的普通商品房小区和高级住宅区归为“商品房社区”;未经改造的老城区(街坊型社区)、单一或混合的单位社区和保障性住房社区归为“传统型社区”;“城中村”(村改居或村居合并)、农村和其他归为“村居型社区”。这3类社区分别代表了高端、中端和低端社区类型。社区体育环境,主要询问社区有无社区公园,如果有则表示该社区有相关的体育运动场所,体育环境较优。

3)学校类型:不同的学校类型因学校性质不同所获得的资源、师资、管理方式与要求具有很大差异,这不仅会影响学校的体育设施和体育服务获得机会,还会影响学校对体育活动的支持程度。具体测量上分成3类“公办学校、民办学校(民办公助/普通民办学校)和民办打工子弟学校”。学校体育环境,主要通过调查流动儿童就读的学校运动场、体育馆和游泳馆3类体育设施的配置状态进行测量,状态分成3类,分别为“1=没有;2=有,但设备有待改善;3=有,且设备良好”,本研究将3类进行加总处理,得到一个3~9分的连续变量反映学校体育设施总体环境,取值越高,表明体育设施环境越好。

4)家庭阶层:本研究家庭阶层的测量参照Andersen等(2019)文化主义的测量方法,从家庭职业阶层、经济资本和文化资本3个方面来考察。一是家庭职业阶层,根据布迪厄的阶层三分法结合中国国情,将家庭职业阶层根据职业编码分成3类:支配阶层②仅指相对其他2个阶层在文化、经济方面的优势地位。、中间阶层和劳动阶层。其中支配阶层包括政府机关领导/干部、事业单位、公司(企业)领导/干部、科学家、工程师、大学教师等专业技术人员、医生、律师、中小学教师、会计、护士、软件程序员等技术性工作人员;中间阶层包括一般职工、办事人员、普通技术工人和个体工商户或退休人员;劳动阶层包括普通工人、农民和初级劳动者。调查中询问父母双方的职业,由于两者具有共线性,取其中职业地位高的一方作为家庭职业阶层指标。二是家庭的经济资本,问卷中通过询问“您家里现在的经济条件如何”来进行测量家庭的经济水平,从“非常困难”到“很富裕”5个级别,构成一个连续性变量,得分越高,拥有的经济资本越多。三是家庭文化资本,文化资本通常代表着对社会文化的掌握,亦是个体惯习的重要组成,既可以通过制度化的形式(教育学历)获得,也可以通过客观的形式(如书和画)获得(Andersen et al.,2019)。基于此,本研究的文化资本包括家庭学历教育和藏书量2个指标。学历教育主要测量父母的受教育程度①参照谢宇(2006),将受教育程度转化为受教育年限,变成一个连续性变量,更符合线性回归的前提假设。;藏书量通过让流动儿童评价家里除课本和杂志外的书的数量来测量,从“很少”到“很多”构成一个取值1~5的连续变量,得分越高,藏书量越高,文化资本越多。

此外,根据相关研究结果,性别、体育兴趣爱好和独生子女往往是影响初中生体育参与的重要变量(胡鹏辉等,2019),因此上述3个变量将作为控制变量处理。

2.3.3 分析方法

本研究在对初中流动儿童基本特征和体育参与现状进行描述分析的基础上,采用多元回归分析模型验证上述假设,研究因变量为连续性变量,故采用OLS回归方法。从测量层次上看,模型的许多变量都属于定类变量或定序变量,但在社会科学的实际研究中,考虑到所包含的各相邻属性之间的差异基本相等,往往将这些变量默认为定距变量(林挺进等,2011;吴炜,2019)。

3 初中流动儿童体育参与的实证分析

3.1 初中流动儿童体育参与的描述性分析

表1报告了本研究所有主要变量的描述性统计。初中流动儿童的每天体育参与时间为24.41 min,呈现出严重活力不足。过往全国调查数据表明,年级越高,学生体育参与时间越短(王富百慧,2019)。考虑到这次调查的流动儿童为八年级初中生,数据比较接近现实。统计结果表明,我国初中流动儿童体育参与现状不容乐观。从初中流动儿童的户籍来源来看,农村户籍比例为61.96%,高于城镇户籍,但从中也反映出城市流动儿童接近40%,已成为流动儿童的重要组成部分,应该受到学界的重视和关注。从其他阶层背景来看,初中流动儿童生活在商品房社区的最多(44.33%),村居型社区其次(33.44%),传统型社区最少(22.23%);大部分就读在公办学校(88.04%);父母主要是中间阶层(61.15%)和劳动阶层(33.06%),少数是支配阶层(5.79%);父母的受教育程度大多是初中毕业,其中父亲的受教育程度(受教育年限平均为9.96年)高于母亲(受教育年限平均为9.22年);大多流动儿童认为家庭经济地位“一般”(平均值为2.87)。

表1 初中流动儿童群体体育参与的描述性统计Table 1 Description on the Sports Participation of Migrant Children in Middle School

表1结果还显示,初中流动儿童体育参与存在内部分化。首先,统计结果表明,城市儿童比农村流动儿童平均每天体育参与时间多约2 min,城市流动儿童活跃度略高于农村流动儿童,研究假设1得到验证。其次,对农村流动儿童和城市儿童进行阶层变量的差异性检定,除性别和学校体育设施外,差异性检定均P<0.05,表明城乡初中流动儿童之间存在较大差异。具体来说,更多的农村流动儿童居住在村居型社区和就读在打工子弟学校,其居住的社区环境不如城市流动儿童。从家庭阶层来看,农村流动儿童平均家庭经济地位、职业地位、父母的受教育程度、家庭的藏书量均低于城市流动儿童的,表明城乡儿童内部存在分化,仅仅关注流动儿童,而不关注不同类型流动儿童,不利于我们深入理解流动儿童体育参与的问题。

3.2 初中流动儿童体育参与影响因素的多元回归分析

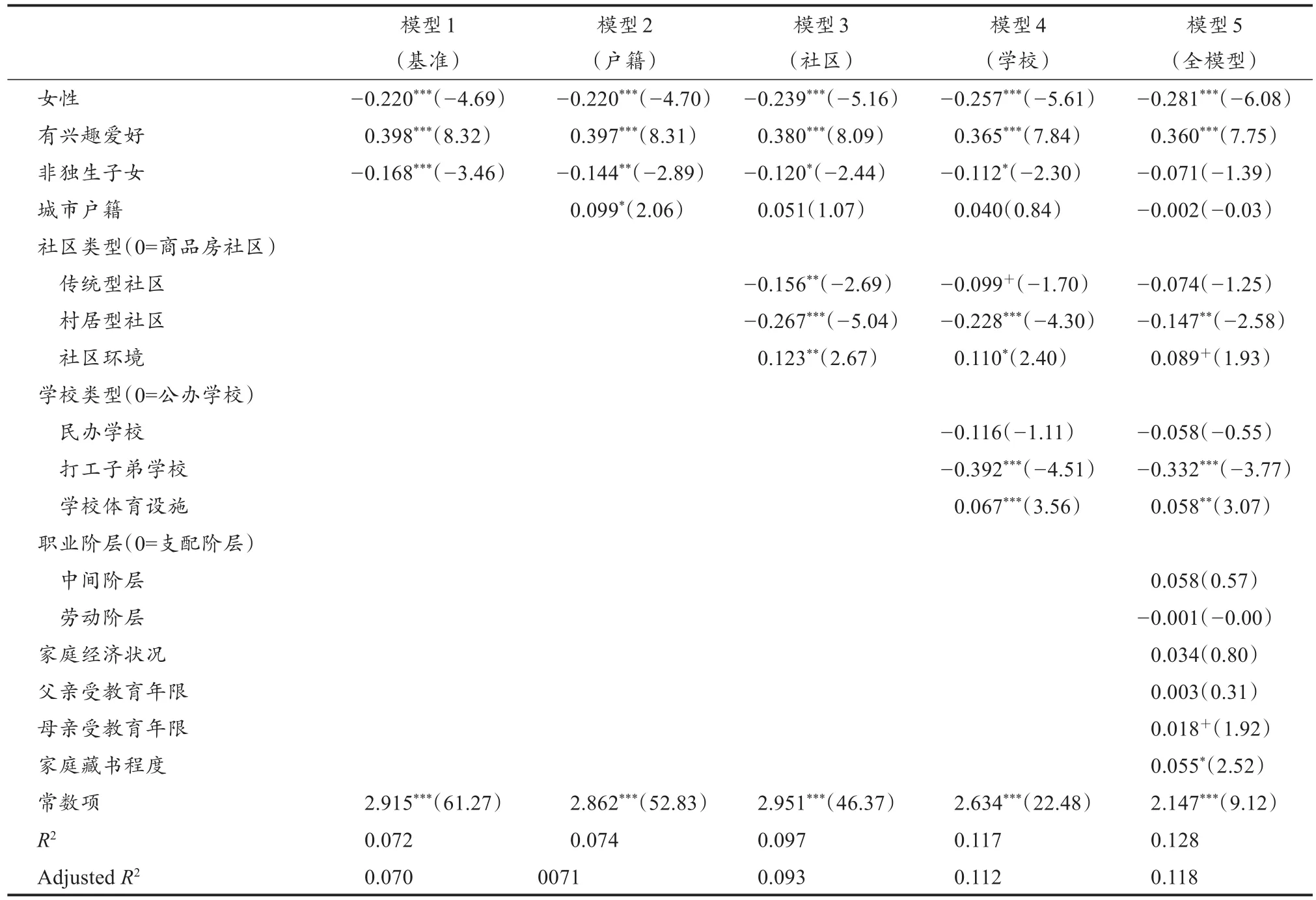

考虑到异方差问题,本研究采用稳健性回归方程逐步评估户籍、社区、学校和家庭阶层对初中流动儿童体育参与的影响作用(表2)。模型1是基准模型,包括性别、体育兴趣爱好和独生子女等所有的控制变量。模型2~5是在模型1的基础上分别纳入“户籍”“社区”“学校”和“家庭阶层”变量。模型5亦是全模型,纳入所有自变量和控制变量,全面呈现了流动儿童体育参与的影响机制。统计结果显示,表征模型解释力的R2和调整后的R2都有所提升,且新增变量都通过了显著性检验,表明新增变量对初中流动儿童体育参与行为影响有一定解释力。

表2 初中流动儿童体育参与影响因素的回归模型Table 2 Regression Models about the Effect Factors of Migrant Children’s Sports Participation n=1 602

3.2.1 人口社会特征与初中流动儿童体育参与不平等

青少年体育参与性别不平等是恒久的话题,深受学者重视,得到的论述也最为充分,普遍认为男孩的体育参与率更高(Casey et al.,2019;Somerset et al.,2018)。也有研究指出,随着社会的发展,女孩的运动习惯与男孩越来越相似,体育参与中的性别差异在缩小(De Knop et al.,1996),但后续的研究发现,体育参与的性别不平等现象仍旧存在,且不平等是由于社会结构、男女之间权力的差异、社会文化如性别刻板印象所造成的(Alsarve,2018;Casey et al.,2019;Somerset et al.,2018;Spaaij et al.,2015)。国内相关研究较少,从研究结果来看,对是否存在性别不平等尚存在争议,如王富百慧(2019)的研究结果发现女性青少年比男性的体育参与程度低,而胡鹏辉等(2019)的结果表明中学生体育锻炼无性别差异。从表2的模型1至模型5的统计结果来看,性别系数比较稳定,表现出性别的影响作用是独立的,证明了流动儿童的体育参与中存在性别不平等。在我国,男孩从小就被鼓励参加体育活动,而女孩则被鼓励要“文静”,这种性别刻板印象和社会支持不足会导致女孩在体育参与领域中不太活跃(胡飞 等,2015;谭小春,2014;周丽君 等,2009)。此外,由于这次的调查对象为初中流动儿童,基本处于青春期,也有研究指出女孩随着年龄的增长,对身体的形象越在乎(Somerset et al.,2018),这也可能是影响我国初中流动女孩体育参与程度低的原因。

尽管近些年全面开放二胎政策已经实施,但独生子女的政策效果仍在持续中。家庭对子女教育投资研究表明,相对于多子女家庭,独生子女更易获得机会和投入,尤其是非学业性的兴趣拓展领域(魏易等,2019)。模型1至模型4显示出在体育参与方面,初中流动独生子女的参与率确实更高,但加入家庭阶层变量后,独生子女的影响作用消失了,这表明独生子女的影响作用通过家庭阶层产生作用的,并不具独立影响作用。此外,对于初中流动儿童个体而言,“兴趣往往是最好的老师”,也是其参与体育活动最重要的动力,这一点可以从从回归系数大小和显著性看出来。且从模型1到模型5,体育兴趣爱好的回归系数一直都稳定,这也表明体育兴趣爱好的影响作用是独立的。胡鹏辉等(2019)指出,体育参与的性别差异消失的原因是体育锻炼兴趣爱好造成的,女孩的体育兴趣低于男孩。实际上,兴趣往往也是深受社会文化观念的影响(高鹏飞等,2019),在本研究发现即使是同等兴趣条件下,初中流动儿童体育参与的性别差异也同样存在,这与胡鹏辉等(2019)研究结果不一致。

3.2.2 制度、阶层结构与初中流动儿童体育参与

表1的描述性统计结果显示,流动儿童体育参与存在户籍分层和不平等现象,提示需要进行深入分析。在加入控制变量后,模型2结果仍呈现出城市儿童体育参与活跃度高于农村流动儿童,但是加入社区变量后影响作用就消失了。实际上,模型2分别单独加入学校或家庭阶层变量户籍影响作用也消失了。这表明,户籍的不平等是由于居住的社区、就读学校、家庭阶层的差异所造成的。从社区类型来看,与社区环境较好的商品房社区相比,居住在传统型社区和村居型社区的流动儿童都表现出较低的体育参与程度。从模型3到模型5,社区影响作用一直在下降,表明社区类型产生的效应一部分通过就读的学校和家庭阶层产生作用。从学校类型来看,与社区类型的影响相似,流动儿童就读公立学校,比就读在民办学校和打工子弟学校体育参与更活跃,其体育参与程度更高。从模型4和模型5来看,普通民办学校对流动儿童体育参与产生的弱化作用还是明显的,加入了家庭阶层变量后,显著性消失,表明就读普通民办学校造成的弱化影响可以通过家庭阶层得到改善。而就读民办打工子弟学校的流动儿童,即使加入了家庭阶层变量后显著性虽然有一定的下降但仍然显著,表明就读民办打工子弟学校是流动儿童参加体育活动的主要障碍。从模型3和模型4来看,加入了社区环境和学校环境变量后,如果该社区配置了社区公园能显著增加流动儿童体育参与程度,而学校提供较好的体育设施同样能起到一定的效果。跟国内外一些研究结果一致,提供更好的体育设施可以增加青少年体育参与程度(胡鹏辉 等,2019;Eime et al.,2017)。这意味着假设2、假设3得到了检验,以社区和学校为基础的阶层区隔通过资源分配不平等使社会阶层持续存在。

模型5阶层模型结果显示,加入的职业地位、家庭经济资本变量和家庭文化资本变量,只有文化资本变量是显著的,而且文化资本变量中,只有母亲受教育年限和家里藏书量显著相关,说明流动儿童母亲受教育年限越长,越能提升其体育参与程度,家里藏书越丰富,家庭文化资本越高,其体育参与程度也越高。这与Ferreira等(2018)基于巴西全国学校健康调查数据库的分析结果一致。实际上,如果在基础模型只加入家庭经济资本和职业阶层地位变量时,两变量均具有正向作用,但加入家庭文化资本变量后,两变量的影响作用下降并不显著,这意味着文化资本相对于家庭经济资本和家庭职业阶层而言对青少年体育参与的影响作用更大。在阶层对体育参与的相关研究中,究竟是经济资本还是社会资本的影响作用历来是研究重点。不少研究强调经济资本对确保青少年体育参与的重要性(Duncan et al.,2002;Holt et al.,2011)。而国内研究也指出职业地位越高的家庭(王富百慧,2019),其子女体育参与程度越高;家庭经济资本与父母受教育程度同样重要,对青少年体育参与亦有独立影响作用,能显著提升子女的体育参与程度(胡鹏辉等,2019)。但模型5显示,对流动儿童而言,家庭经济资本通过文化资本起作用。这可能是本研究的体育参与是指日常体育参与,并不需要太多的经济物质资源作为保障,丹麦的实证研究亦有同样的发现,较少的家庭经济资本并未导致日常体育活动的减少(Nielsen et al.,2013)。因此,对流动儿童日常体育参与而言,更重要的是父母的观念意识和社会支持。许琪等(2019)发现,母亲参与育儿水平明显高于父亲,如果母亲的受教育程度越高可能越了解体育参与等健康生活方式对孩子健康的益处,越支持孩子参加体育活动,也越可能寻求更多机会来提升孩子的体育参与程度。Nielsen等(2012)也指出,家庭文化资本还可以是文化知识,如果母亲受教育程度较高,意味着母亲可能具有阅读、理解和处理有关儿童参与体育活动及健康信息的知识和能力,从而影响母亲对儿童体育参与的态度与行为。文化资本的另一指标也是如此,作为文化资本客观形式的书,如果家中藏书越丰富,表明流动儿童本人或父母越有可能阅读、理解参加身体活动的重要性,父母亦越有可能支持子女参与体育活动,孩子本身也越可能有意识参加体育活动(Nielsen et al.,2012)。可见,推论4.3得到验证,而假设4得到部分验证。此外,如果稳健回归分析中先加入家庭阶层变量再加入制度结构(户籍、社区和学校)变量,家庭阶层变量的系数和显著性也逐渐下降,表明家庭阶层对体育参与影响一部分也是通过社区和学校产生作用,学校和社区部分调节了社会阶层与体育参与的关系。

3.2.3 不同户籍初中流动儿童体育参与的比较分析

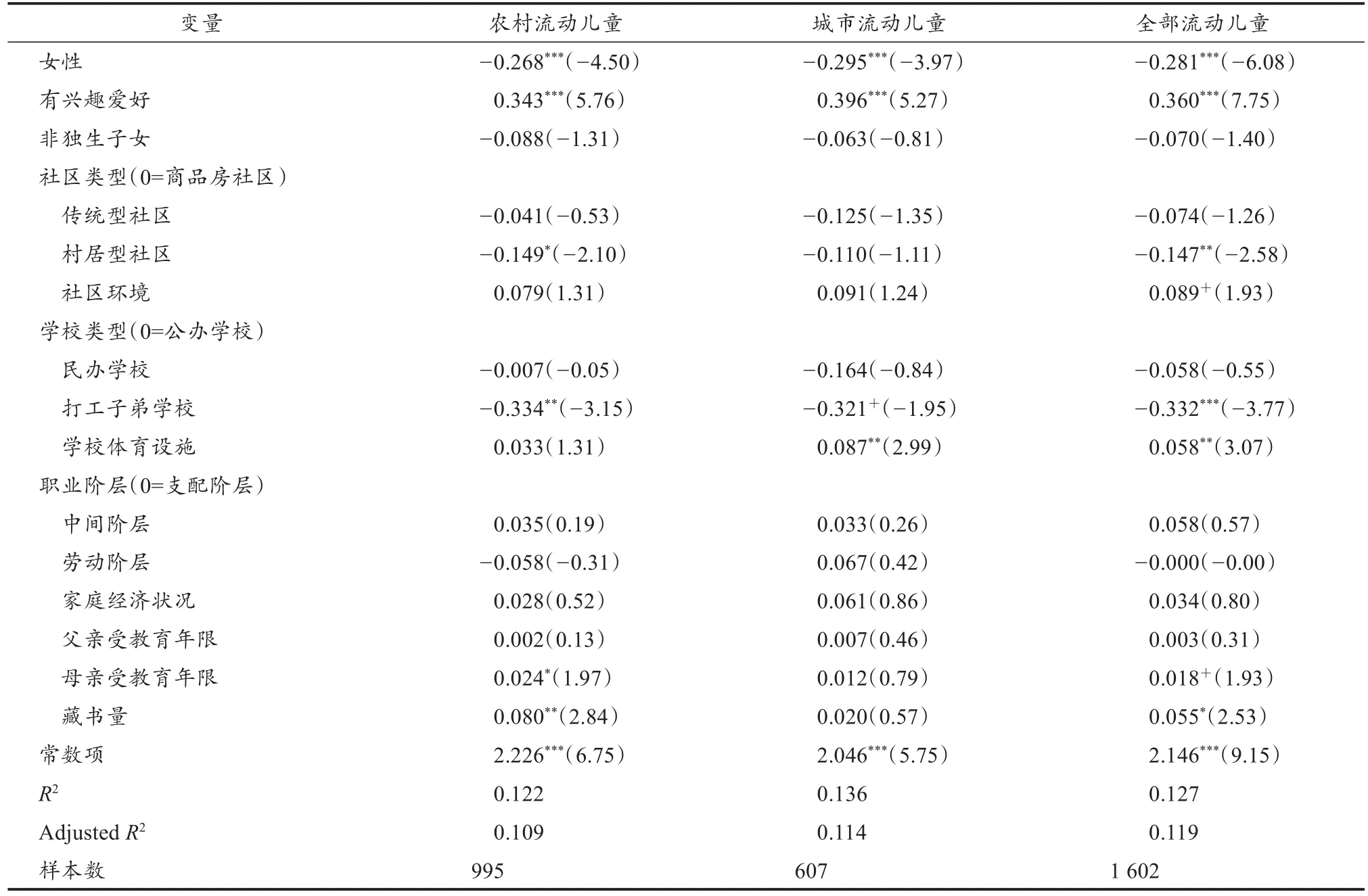

表1描述统计分析结果显示,初中流动儿童体育参与存在内部差异,表明尽管同为流动儿童,城市流动儿童和农村流动儿童是具有异质性的2个群体,那么体育参与水平和影响机制可能有所差异,需要对此进行深入分析。表2所示户籍系数的变化表明户籍是通过社区、学校和家庭阶层而产生作用的,而户籍差异是否会造成流动儿童体育参与分层的作用路径有所不同?本研究建立农村流动儿童模型和城市流动儿童模型(表3),以探讨转型期制度和家庭结构分层与不平等是如何形塑不同户籍的流动儿童体育参与行为。

表3 不同户籍初中流动儿童体育参与影响因素的回归模型Table 3 Regression Models about the Effect Factors of Migrant Children’s Sports Participation in Rural and Urban Area

表3呈现了不同户籍初中流动儿童体育参与影响的稳健性回归结果。从农村流动儿童模型和城市流动儿童模型在制度和阶层结构的变量的系数估计和统计检验来看,两类流动儿童的分层机制存在显著差异。农村流动儿童居住社区类型、就读学校类型和家庭文化资本均对其体育参与有显著的影响作用,而城市流动儿童只表现出强烈的学校分层倾向,这表明农村流动儿童的阶层化和不平等程度高于城市流动儿童。具体来说,居住在村居型社区和就读打工子弟学校的农村流动儿童对其参与体育活动的影响为负(表3“农村模型”),换言之,居住在村居型社区和就读打工子弟学校,是阻碍农村流动儿童体育参与的重要障碍。但如果这些农村流动儿童的家庭文化资本比较丰富,家庭成员尤其是母亲的受教育程度越高,越能显著提升农村流动儿童的体育参与行为。Nielsen等(2012)指出,母亲受教育程度越高,拥有的家庭文化资本越多,意味着母亲越了解体育参与对子女成长的益处和重要性,越能给予子女社会支持,较好弥补因居住社区和就读学校所带来的不足,从而促进其体育参与程度。而城市流动儿童体育参与不平等主要集中于学校资源的差异,这种分层机制明显不同于农村流动儿童模型。至于城市流动儿童体育参与分层差异主要源自学校资源差异,一方面可能是城市流动儿童的父母尤其是较高社会阶层的父母因自身受教育、职业、经济和文化资本等方面处于较优地位,更重视子女的“协作式培养”,精心组织与策划子女的空余时间参与结构性活动(如体育类、兴趣类或学业类的补习班等),越不倾向于参与非结构性活动(丁百仁,2019),而本研究的体育参与是日常性体育参与,属于非结构性的活动,因而投入水平可能较低;另一方面可能由于学校是流动儿童日常体育参与的主要场所(郑兵等,2015),统计结果(表3)表明,城市流动儿童就读的学校提供的体育设施越完备,越能增加其体育参与的程度。

在控制变量上,城市模型和农村模型基本无差异。无论是农村流动儿童还是城市流动儿童都存在性别不平等,这表明存在初中流动儿童体育参与性别不平,女孩的体育参与活跃程度远低于男孩。而兴趣爱好的作用同样显著,不管是农村流动儿童还是城市儿童,只要流动儿童有体育兴趣爱好,都能很好地提升他们的体育参与程度。而本研究的调查对象主要是初中阶段的大龄流动儿童,步入青春期后独立自主性增强,对体育参与的重要性认识已经内化成个别青少年的生活理念,转向以个体为基础的体育活动(胡飞等,2015)。

4 流动儿童体育参与分层与不平等

国外的青少年体育参与不平等研究的主导范式是韦伯传统、布迪厄传统的分层研究,普遍认为青少年体育参与种族(移民)不平等更多是家庭物质资源、品味或文化能力、社会网络等因素差异的结果(Nielsen et al.,2013)。这一研究其实并没有跳出成人体育参与研究的范式,大多强调生活方式或文化消费的体育参与,体育参与风格和消费是重要的区隔手段,也就是说体育参与既是阶层的影响结果,由阶层结构形塑了关系和品味,同时对个体而言,进行体育参与,由于这一行为本身被烙上文化偏好和品味,又成为区隔的手段,再生产了阶层不平等(Bourdieu,1978,1984)。正如Bourdieu(1984)所提及,体育参与天生就具有使社会差别与不平等合法化的社会功能。基于CEPS的初中流动儿童体育参与不平等的分析结果同样显示,体育参与是家庭阶层分层的结果,但同时也形塑了品味,造成了生活方式的区隔,再生产了不平等。根据布迪厄传统的解释理论,决定流动儿童体育参与的主要是家庭阶层,包括经济资本、文化资本和社会资本(职业阶层)的获得能力,也就是说体育参与这种生活方式或文化消费是根植于分布不均的文化能力和以阶层为基础的意义体系之中,反过来又通过家庭社会化过程中以阶层为基础的差异使这种不平等分布得到了巩固与再生产(格雷厄姆·默多克,2005)。然而,通过布迪厄这一理论全面理解流动儿童体育参与不平等现象仍显不足。正如有学者在研究我国不平等问题时提出,个体不平等往往是集体性的不平等,是由特殊的制度设置所造成的(谢宇,2010;Xie et al.,2014),所以要进行范式的转换,重返阶级分析(冯仕政,2008)。个体的分层与不平等是嵌入在制度系之中的,社会阶层的分析不能囿于在家庭阶层,应该结合社会具体的制度环境,融合制度结构与阶级结构来分析我国转型时期社会分层与不平等的基础(林宗弘 等,2010)。

本研究发现,对于影响转型期初中流动儿童的体育参与的社会分层因素,不仅是家庭阶层,还包括基于户籍、居住社区和就读学校形成的社会制度和社会结构的分层。实际上,在我国转型期对分层与不平等的研究中,常把住房当作分层的重要标准(李骏,2017;吴开泽,2019)。自实行住房制度改革进行市场化后,直接的后果是经济收入成为拥有居住空间的最重要尺度,商品房往往能体现个体及其家庭的经济状况,传统单位制社区和保障性住房小区处于中等和中等以下水平的空间位置,而“城中村”和“城郊村”慢慢成为底层聚集区,可以说社会地位的差异与居住水平的差别直接相关,住房及居住社区更多具有社会身份的含义(秘舒,2008;闵学勤,2012)。研究指出在当今社会,社会分层通过居住空间的分异被表现出来,另一方面由于附加收获和准入条件(如支付能力和户籍等)在一定程度上形成了区隔,进一步再生产了阶层的不平等(朱静宜,2015)。从CEPS表2、表3的结果也可看出,户籍身份及原来的阶层差异在流动儿童进入流入地后,慢慢被所居住的社区阶层差异所替代了。我国大部分地区主要实施“就近入学”政策,住房也就与文化教育资源挂钩,因此商品房带来的最大的附加值是教育资源的获取(陈友华等,2007)。同时,自1953年以来开始实施的“重点学校”政策,虽然在2006年新修订的《中华人民共和国义务教育法》中规定“不得将学校分为重点学校和非重点学校”以促进学校均衡发展,但长期以来学校间存在显著差异。随着流动儿童的增加,2014年中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014—2020)》,提出保障随迁子女以入读公办学校为主以保证流动儿童在流入地享受教育平等权的政策目标。从这次的调查结果来看(表1),流动儿童就读公办学校达88.04%,流动儿童的教育问题逐步得到了平等对待。但入读的民办学校,尤其是民办打工子弟学校,在经费投入、办学条件、师资队伍等方面资源较少,这不仅会影响学校的体育设施和体育服务获得机会,还会影响学校对体育活动的支持程度,从而影响流动儿童体育参与的机会和程度。中国转型期的居住分层(社区和学校)亦成为中国社会分层的重要现象。在进行流动儿童体育参与阶层分析时,如果仅以职业阶层、家庭经济资本和文化资本来划分,不足以辨析当代转型期的社会阶层结构,重返“阶级”分析十分必要,强调因制度结构带来的体育参与分层与不平等的后果。流动儿童体育参与分层与不平等是社会结构分层与不平等的表现。此外,研究还发现,家庭阶层对体育参与影响一部分也通过社区和学校产生作用,这意味着嵌入到制度结构中的个体都是活跃的社会行动者,并不是被动受转型期的影响,而会积极主动去适应社会结构的变化(吴晓刚,2008)。改善家庭发展能力,提升家庭资本,能够较好遏制因社区和学校区隔带来的一部分体育参与不平等。当然,本研究将新制度主义和阶级分析视角带回,主要目的在于进行流动儿童体育参与研究时不能完全照搬西方的解释模式,不能忽略这样的社会事实,即特定的社会结构和制度条件因素对青少年体育参与行为有着至关重要的作用。

5 研究不足

首先,CEPS并不是专门针对流动儿童体育参与的调查数据,对于体育参与的测量比较有限,仅指日常性体育参与,并没有区分体育参与中的结构性体育参与和非结构性参与。其次,本研究的研究对象主要为初中阶段的大龄流动儿童,与小学流动儿童体育参与或许存在不同的影响机制,要全面分析流动儿童的体育参与问题,需要进行相关的对比研究。

6 研究结论与建议

基于CEPS 2014-2015年调查数据分析发现:1)我国初中流动儿童体育参与程度普遍较低,体育参与现状不容乐观,大力推动流动儿童体育活动,提高青少年身体素质,仍是未来体育、教育等部门体育治理的重点工作;2)初中流动儿童体育参与存在不平等与分层现象,这受到家庭阶层尤其是家庭文化资本的影响,其中主要来自母亲的受到教育程度和家里藏书量等文化资本的影响,造成该现象还是社区和学校区隔过程的结果,居住在村居型社区和就读于民办打工子弟学校是阻碍初中流动儿童体育参与的重要障碍,但学校和社区部分调节了社会阶层与体育参与的关系;3)初中流动儿童体育参与存在群体内部差异,城市流动儿童的体育参与程度高于农村流动儿童,且两者呈现出不同的分层机制,城市流动儿童表现出强烈的学校分层倾向,农村流动儿童分层机制来自制度结构(社区类型和学校类型)与家庭文化资本的影响。

大力促进流动儿童的体育参与,一方面还需要制定均衡化的体育发展政策,改善社区和学校环境和提供更好的体育设施,同时通过跨部门的行动,涉及教育、城市规划、文化、卫生健康等,保障流动儿童生活在不同的社区和学校均能享有平等的公共体育服务,使整个流动儿童人群能够从参与体育活动中真正受益;另一方面需要改善流动儿童家庭发展能力,提升家庭资本,让父母充分到体育参与对子女成长的重要性,大力支持孩子积极参加体育活动,培养孩子的体育参与意识,这也有利于遏制因社区和学校区隔带来的一部分体育参与不平等。