国内中国典籍翻译研究(1981—2020年)

——基于CNKI文献的可视化分析

2020-03-02丛海燕薛丽平

丛海燕,薛丽平

(青岛滨海学院 文理基础学院,山东 青岛 266555)

中国典籍翻译是中西方文化交流的重要内容和纽带,是中国文化对外传播的主要组成部分。近年来,典籍翻译实践和研究作为实现“中国文化走出去”这一国家文化战略的有效途径,获得越来越多学者的关注。典籍翻译研究不但能够促进翻译研究向纵深发展,也有助于切实推动中国文化和经典文学作品的海外传播。姜怡、姚婧、赵长江、王宏和刘性峰、董明伟等学者曾对中国典籍英译进行过研究[1-5],李志敏、任强对我国当前典籍翻译研究做过科学图谱分析[6-7],但以往的研究对象或者研究时段具有一定局限性(如近五年、19 世纪、2012—2016 等)。本文拟借助软件Citespace对中国知网上1981—2020 年有关典籍翻译的研究成果进行计量分析,并以可视化知识图谱的方式展现典籍翻译领域的研究热点与研究前沿,期望能进一步深化典籍翻译研究,从而更好地为中国典籍走出国门服务。

一、研究数据和研究方法

本文的数据源于中国知网,通过其高级检索功能,以“典籍翻译”“典籍英译”“典籍外译”为主题对中文文献进行“模糊”检索。日期为1981 年1 月1 日至2020 年6 月30 日。检索结果中剔除无关文献,经手工除重后得到期刊、辑刊和硕博学位论文三类有效文献共1 878篇。

本研究采用知识图谱可视化和文献计量方法,通过Citespace V(5.6.R3)(下文简称Citespace)软件生成可视化知识图谱。该软件运用Java程序对科学文献进行知识图谱分析,近年来被广泛应用于共被引网络分析、合作作者分析及主题、领域、关键词共现分析等,有助于发掘学科研究热点、前沿和了解研究发展趋势,是信息分析方面的热门软件之一。文献计量法主要借助中国知网的计量可视化分析功能分析CNKI中相关中文文献的发文量和核心作者,Citespace主要用来分析作者合作网络、文献的关键词共现和突现。

二、结果分析

1.文献发表年度分析

为了更好了解国内中国典籍翻译研究的现状、变化趋势,首先对文献发表整体情况进行了梳理和分析,1981—2020年文献时间分布如图1所示。

图1 国内中国典籍研究发文量年度分析(1981—2020年)

从图1 可知,发文量整体上呈上升趋势。从增速上看,典籍翻译/英译/外译(以下统称典籍翻译)研究成果数量大致分为三个阶段:萌芽期(1981—2007年)、高速发展期(2008—2016年)和稳定期(2017年——2020 年6 月)。萌芽期典籍翻译的相关研究数量非常少,2005 年之前年发文量均低于10 篇。中国知网收录的第一篇提及“典籍翻译”的中文文献《贵州彝文典籍翻译工作的历史和现状》(余宏模)发表于1981 年,这篇少数民族典籍翻译研究文献拉开了我国改革开放之后国内中国典籍翻译研究的序幕。2008年开始进入高速发展期,发文量逐年快速增长。是什么原因促使典籍翻译研究热度不断上升?许钧、穆雷曾指出:“翻译活动历来与国家、民族重大的政治、历史与文化事件相生相伴,与社会的发展密切相关”[8]。党的十七大提出“兴起社会主义文化建设新高潮”,要求不断增强我国文化的软实力和国际影响力。翻译作为中西方文化交流的纽带,对于提升中国文化的国际舞台地位有重要作用,而典籍翻译不但是翻译研究的主要内容之一,也是中国文化对外传播的重要途径。因此,“兴起社会主义文化建设新高潮”的要求直接带动了典籍翻译实践及研究。2008 年上海召开的第18 届世界翻译大会是中国翻译界首次与来自全世界的同行在中国的大聚会。“这不仅是中国翻译界的一件大事,也是整个文化界的一件大事,是展示我国形象,增强我国文化软实力的一次重要契机。”[9]大会的论文无论在数量质量上,还是在所涉及的国家和地区数量上均超过往。2008 年发文量的激增正反映了国家层面的大政方针和翻译界的重大活动对典籍翻译研究具有不可忽视的推动作用。2011年“中国文化走出去”战略和2013年“一带一路”倡仪的相继提出与图1中同一时段数值持续增长相呼应。国家新的战略政策与典籍翻译研究的持续升温密不可分:中国政府通过立项资助典籍翻译重大国家级工程的形式,大力推动中国典籍的海外传播,为典籍翻译研究和实践创造了新的历史机遇,成为其繁荣发展的主要助力[10]。2016 年后发文量保持高位,年均超过二百篇,进入稳定期。典籍翻译至今仍是翻译研究的主要关注点之一。

2.作者分析

作者是科研活动的主体,通过研究发文作者和合作网络,有助于了解该研究领域的高产高影响力作者和合作研究情况。

(1)高影响力作者分析。发文量和被引量是文献计量学中两个测评核心作者的常用指标,作为衡量某一作者在某一研究领域的重要性。发文量是指作者在一段时期内发表论文的数量,用于衡量其对某一学术领域研究的贡献大小。根据普赖斯(Price)定律,撰写全部论文一半的高产能力作者的数量m,等于全部科学作者总数nmax的平方根,即通过对国内1 878 篇文献的作者进行统计得出:1981—2020 年年初,典籍翻译研究领域发文最多的作者共发文23篇(统计时间为2020年6月30日)。根据公式可算出m=3.59,按照取整原则即发表4 篇或4篇以上论文的作者可被视为高产作者,该时段高产作者总数为50 人。可见,典籍翻译研究领域已形成相对稳定的高产作者群,这些学者是推动该领域研究的中坚力量。被引量用于反映某一论文学术影响力大小。被引量越大,一般意味着该文献学术影响力越大。结合发文量和被引量两指标,表1列出了发文量和总被引频次均居于前15 位的高产且具有高影响力作者。如表1 所示:发文量前三的学者分别为王宏印(23篇)、王宏(21篇)、黄中习(15篇)、姜欣(15篇);总被引频次次数最多的是王宏印(383次),其次是王宏(262次)和黄中习(213次);篇均被引频次前三的分别是王宏印(16.65次)、黄中习(14.20次)和王宏(12.45次)。王宏印、王宏、黄中习三位学者,在发表论文的量和质方面,堪称国内中国典籍翻译研究的代表,姜欣、刘性峰、黄海翔、姜怡等学者的学术观点在这一研究领域内也具有一定的影响力。

表1 国内中国典籍翻译相关研究高影响力作者分布表(1981—2020)

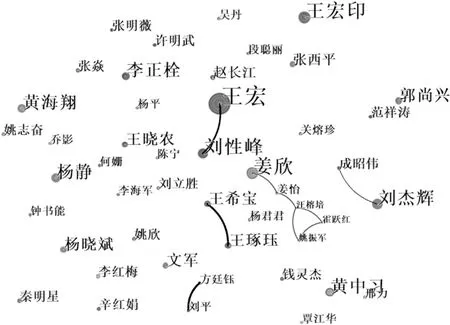

(2)作者合作分析。使用Citespace进行作者合作分析,将Node Type设为Author,阈值设为Top30,网络裁剪为Pathfinder+Pruning sliced networks,其他均为默认设置,生成作者合作知识图谱(见图2)。

图2 作者合作知识图谱

图2中节点之间的连线粗细代表合作强度,连线越粗,合作次数越多。综合图2和知网信息可知:图中连线数量较少,说明典籍翻译研究整体上比较分散,合作研究较少,大多数处于单兵作战的状态,缺少大型团队合作。局部出现的连线,说明典籍翻译研究领域形成了少量的研究“小组”,按照合作时间开始的早晚依次为:汪榕培、霍跃红与姚振军之间的两两合作,姜欣与姜怡、汪榕培与姜怡的合作开始时间最早,同为2010年且均属同机构(大连理工大学)合作,合作次数较少,研究关注点有所不同,汪霍姚组合为典籍的机器翻译研究,两姜以及汪姜组合为茶典籍翻译研究,其中汪榕培、霍跃红、姜怡和姜欣四位学者之间实为师生合作;王宏与刘性峰之间的合作时间出现稍晚(始于2015年)但连线最粗,代表关联频次最高(7次),主要合作主题为科技典籍翻译;王希宝与王琢珏近年间(2016年)主要围绕戏曲翻译开始合作,次数较多(6次);刘杰辉分别与许伟丽、成昭伟于2014年和2016年合作研究,次数较少,属同机构合作(辽宁工业大学);方廷珏与刘平之间的合作出现的时间最晚(2019年),次数为3,研究焦点是中医典籍翻译。由此可见,为数不多的研究“小团队”合作具有以下特征:以同机构合作、师生合作为主;部分合作缺乏稳定性,近三年内已无典籍翻译研究方面的合作。

3.研究热点

关键词可高度概括文献的主题和核心内容。高频关键词可揭示一个研究领域的研究热点。运用Citespace分析研究热点时,中介中心性(下文简称中心性)是另一个衡量某个关键词重要性的指标,中心性大于0.1 的节点称为关键节点,中心性越大,代表它在整个网络中的地位越重要,在其他节点之间充当的桥梁作用越突出。综合考虑关键词频次和中心性可以更科学地确定某一时段内某一研究领域的研究热点。使用Citespace对所选文献的关键词进行共现分析可以得出关键词频次和中心性,以及其首次出现时间。操作如下:将Node Type设为Key words,Selection Criteria 设为T30,剪枝方式为Minimum Spanning Tree+Pruning sliced networks,其他均为默认设置,生成国内中国典籍翻译研究热点知识图谱(见图3)。

图3 作者合作知识图谱

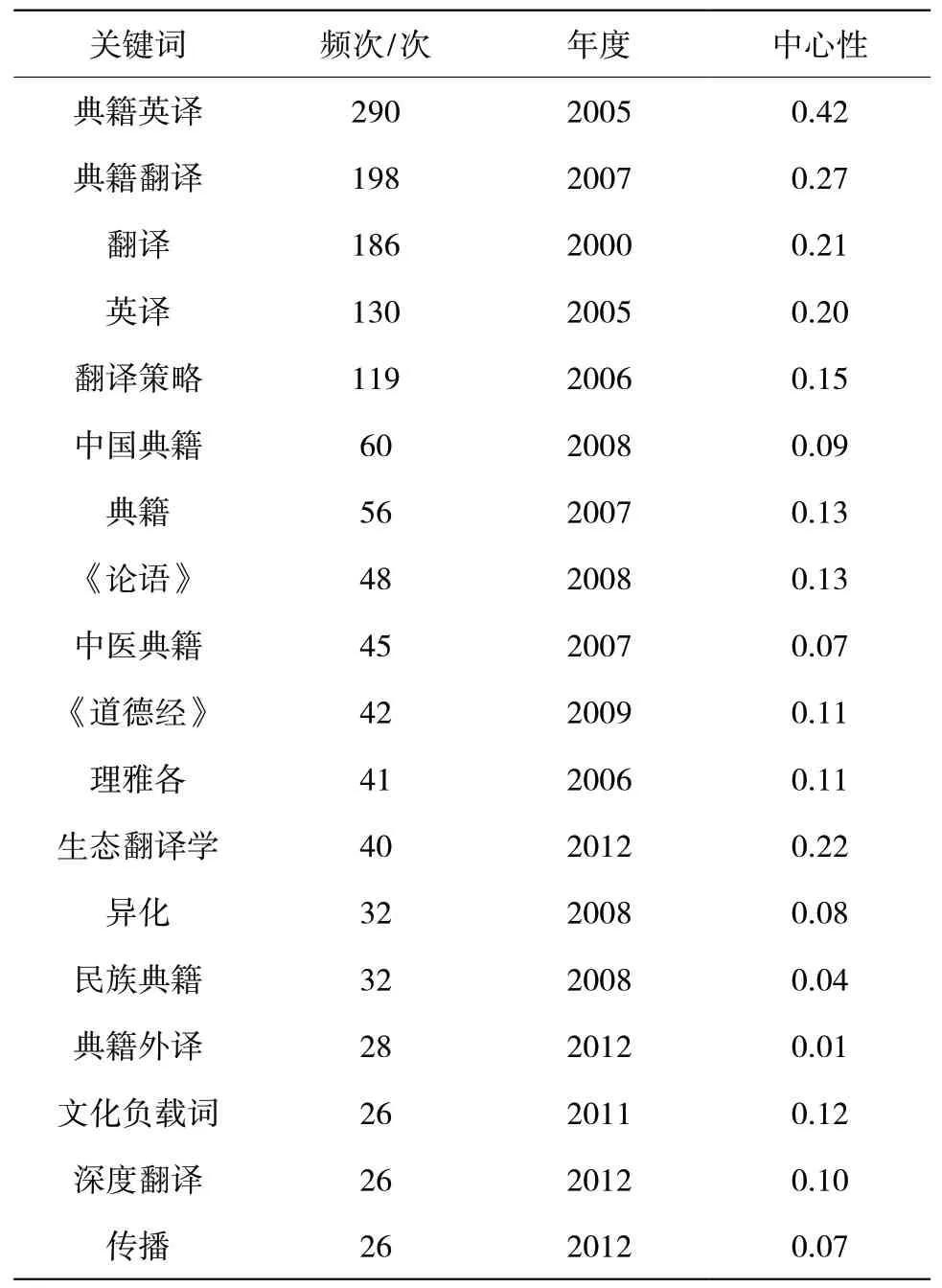

图3 中节点用十字架表示,一个节点对应一个关键词,十字架越大说明该关键词的频次越高。十字架的颜色代表关键词出现的年度,颜色越深,出现时间越早。多层颜色的节点,从内到外,对应的年份则由远及近,最外层的颜色是关键词出现的最近年度。关键词的字号越大,颜色越深,代表该词频次越高。如图3 所示,频次最高的三个关键词依次为典籍英译、典籍翻译、翻译策略。可视图生成的同时,Citespace绘制出关键词频次和中心性表格。表2 列出了前15 位高频关键词,这些关键词按照内容可归为以下六类:第一类为总括性研究,如排名前七位的高频关键词(除“翻译策略”外)以及“典籍外译”;第二类有关翻译策略和技巧研究,包括关键词“翻译策略”“异化”等;第三类针对典籍译本分析,如关键词“《论语》”和“《道德经》”;第四类围绕译者研究,如关键词“理雅各”;第五类为翻译理论研究,如关键词“生态翻译学”“深度翻译”和“传播”;第六类涉及其他种类典籍研究,包括关键词“中医典籍”和“民族典籍”。赵长江、刘艳春曾将我国的典籍分成三类:传统典籍主要指中国思想类典籍,如《论语》等;文学类典籍,如诗词曲赋、小说等;其他类典籍,如科技、中医、体育、保健等[12]。

表2 1981—2020年国内中国典籍翻译研究领域高频关键词

考虑频次和中心性数值,表2 内中心性大于等于0.1的关键词共12个,围绕这些关键词所展开的研究构成了近四十年来国内中国典籍翻译领域的研究热点和焦点。典籍英译出现频次和中心性最高,典籍翻译、翻译、英译、典籍次之,这与其本身就是本研究的检索主题词或是包含在检索主题词内有很大关系。从热点的整体构成来看,总括性研究所占比重最大,翻译理论和译本研究次之,译者研究最小,其他种类典籍研究缺席,这在一定程度上反映出不同研究对象的成果数量不均衡,总括性研究相对来说最充分,译者和其他种类典籍的研究相对不足。分析关键词首次出现时间可以看出,各研究热点产生时间不同,从最早的2000 年到2012 年,热点数量不断增多,说明研究主题日益多样化,研究网络日渐密集,研究趋向成熟;2006—2008 年新兴研究热点最多,表明这三年是热点喷发时段,对之后的研究产生了重要的牵引和带动作用。1981—2020 年期间最受学者关注的典籍是《论语》,其次是《道德经》;译者方面,被研究次数最多的是英国汉学家理雅各。作为系统研究和翻译中国传统典籍的第一人,理雅各在我国翻译史上地位卓然。知网数据显示他翻译的《论语》和《道德经》是迄今被分析频率最高的两部典籍译本,这在一定程度上解释了它们同为研究热点的原因;理论方面的热点聚焦于生态翻译学和深度翻译。生态翻译是为数不多的中国原创翻译理论。以生态翻译在中国知网上进行篇名检索,显示近两千篇文献,足见其热度。论文《生态翻译学视角下的典籍翻译——以<论语>翻译为例》以及《生态翻译学视角下的典籍翻译》因其发表时间较早且被引次数较多可视为高影响力文献。生态翻译与深度翻译成为国内翻译研究的理论热点与这两个理论有助于解决典籍翻译必然涉及的原语异质文化在异域中的有效传播和接受问题密切相关。中国典籍翻译的主要目的在于实现中国文化的异域传播和弘扬,提升中国文化软实力和话语权。翻译是传播的桥梁,如何让内涵厚重、民族特色鲜明的中国传统文化顺利地通过翻译深入西方读者群,并被其接纳和喜欢,进而实现文化交融是中国典籍外译一直以来面临的挑战。生态翻译理论将翻译视为一个生态系统,主张译者全面协调整个翻译环境中包括原语文化在内的各种因素以实现翻译的生态平衡。从思维上看,该理论提倡兼顾原文原语文化和译文译语文化,体现了两元性[13],可避免单一强调原语文化输出所导致的译文读者“消化不良”问题。而深度翻译主张“通过注释和伴随的注解”[14]为译文读者提供必要的原文背景知识,以便其理解原文,对源语文化的产生兴趣,使接受效果最大化。王雪明、杨子认为深度翻译方式有助于西方读者深入了解中国文化,尊重中国文化,实现中西方文化间的平等对话[15]。由此可见,这一理论十分契合典籍外译的文化使命。表2显示这两个理论关键词初次出现的时间均为2012 年,而“中国文化走出去”战略于2011年提出,再次证明国家的重要战略不但对翻译研究的成果数量产生影响,也会引发新的研究热点。

4.研究前沿

Citespace的突现词(Bursts)检测可进一步探析国内中国典籍翻译的研究前沿。突现词指短时间内频次变化率高、频次增长速度快的关键词。表3为检测结果,共有11 个突现词,突现强度越大表明该关键词在某一时段内影响力越大。如表3所示,近四十年来国内典籍翻译研究领域中,突现值最高的是译者,突现持续时间长达五年,说明2009—2014 年间学者对典籍翻译的译者研究热度持续保持高位,研究相对充分。其次是典籍外译、典籍英译和中国典籍英译,突现时段不同,英译在典籍翻译各语种中占比最大。2016—2018年间典籍外译成为研究前沿,表明典籍翻译的语种不断多样化,这将有利于中国典籍在世界范围内的传播,而不仅限于英语国家。同时,茶文化备受研究者瞩目,学者从美学、跨文化交际、语言学、传播学等不同视角发掘以《茶经》为代表的茶典籍的翻译策略和方法。英译策略、策略是突现发生最晚但持续到现在的关键词,说明围绕翻译策略展开的研究是近三年国内中国典籍翻译的前沿问题。策略范畴宽泛,以往策略研究的内容和视角各有不同,包括:词、句和篇章层面的翻译策略研究、不同类别典籍(如民族典籍、中医典籍)的翻译策略分析,聚焦原文中特定元素的翻译策略研究(如文化因素),关于典籍海外出版及传播等非翻译策略研究。可推测未来几年,英译策略仍会继续成为国内中国典籍翻译的研究热点。

表3 1981—2020年国内中国典籍翻译研究突现词

三、结论和展望

本文以1981 年至2020 年6 月中国知网中文中国典籍翻译相关文献为数据基础,对国内中国典籍翻译领域的发文量、作者分析、研究热点以及前沿进行梳理发现:近四十年来国内中国典籍翻译研究成果数量整体上呈不断上升趋势,研究热点不断丰富,研究视角不断增多,研究方向朝多元化发展;较稳定的高影响力作者群已经形成,科研主体力量比较坚实,具备一定持续推进典籍翻译研究的主观条件;核心作者均为高校教师,且翻译研究、典籍翻译等是其长期学术关注点;在合作方面呈现研究主体大分散、小集中的局面,存在缺少核心研究团队以及跨地区跨学科合作的问题,不利于优势集中、资源整合,会制约该研究向纵深发展以及可持续发展;研究热点内容反映出国内中国典籍研究以传统典籍和文学典籍研究为主,针对其他类典籍以及典籍翻译史的研究数量相对较少。近年来,典籍翻译研究已显现出学科交叉趋势,这意味着研究者知识背景不再局限于外国语言学及应用语言学,而是趋于多学科兼容并蓄。

鉴于存在的问题和隐患,未来的典籍翻译研究应多关注以下几点:第一,增强研究者之间的长期合作,建立典籍翻译研究的核心团队,提升国内中国典籍翻译研究主体的整体实力;第二,越来越多的研究认为海外汉学家与国内译者合作翻译是中国典籍外译的理想方式。以往研究多集中于理雅各等少数汉学家,未来需扩展海外汉学家研究面、中外合作翻译成果的译介研究;第三,加大典籍翻译史梳理和其他类典籍翻译研究力度和广度;第四,翻译技术、语料库研究作为近几年翻译研究的热门主题在本次热点和前沿分析中并未突出显现,这可能与本研究检索时段较长、Citespace阈值设置有关,但在一定程度上也反映出相关研究数量较少,不足以成为热点或上升到前沿地位,说明翻译技术和语料库方面的研究有很大发展空间。典籍翻译具有浓厚历史和人文气息,如能将其与现代技术相结合进行实践、研究,将会为我国典籍翻译研究开创更广阔的天地。

本研究基于中国知网数据检索结果,并借助Citespace完成量化分析,希望能对今后典籍翻译研究提供一定借鉴,但由于笔者能力有限,文献检索无法保证毫无遗漏,使研究存在一定局限性,在后续研究中将对此不断完善。