大断面超小净距浅埋隧道施工过程地表沉降变形规律研究

2020-03-01邓杨健潘隆武邓廷权

邓杨健 潘隆武 邓廷权

摘要:文章基于四车道大断面超小净距的浅埋隧道开挖理论,以钦州市北部湾大道至中马钦州产业园道路工程B隧道为工程依托,对隧道在施工过程中进行地表沉降观测,研究了双侧壁导坑法施工中各施工步骤对地表沉降变形的影响规律及超小净距的邻近隧道开挖对已开挖隧道地表沉降的影响情况,并结合各测点的实测数据与太沙基地下洞室围岩压力理论,分析得到大跨度浅埋隧道开挖岩体的扰动范围。

关键词:大断面;超小净距;浅埋隧道;地表沉降

0 引言

随着我国经济社会的快速发展,人民生活水平不断提高,社会汽车的拥有量不断提升,人们对交通的需求日益迫切,对飞速发展的交通建设提出了更高的要求。传统的两车道公路隧道越来越满足不了大交通量对多车道公路运输的需求,三车道及四车道等大断面隧道逐渐增多。尤其是在城市道路建设中,由于部分山体受到地面管线及环境保护等方面制约,常常需要建设超浅埋、小净距、大断面隧道。浅埋隧道由于受到地表风化及地质构造的影响,一般围岩较为软弱破碎,自稳能力差,而在大断面小净距隧道开挖过程中,由于对围岩扰动非常大,隧道开挖存在较大的围岩大变形及区域性塌方等风险。

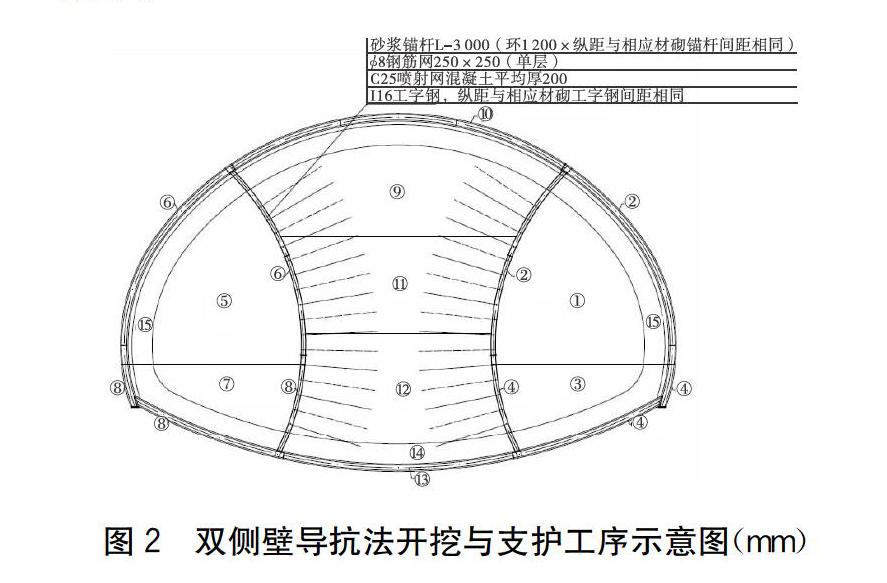

目前国内对浅埋大跨度隧道普遍采用双侧壁导坑法、CRD法及CD法等分步开挖的方法,施工方法相对成熟,但对于超小净距大断面浅埋隧道开挖过程中地表变形方面的研究较少。本文依托钦州市北部湾大道至中马钦州产业园道路工程(园区外段)B隧道开挖施工的观测数据,对其施工过程中不同工序产生的地表沉降规律及受隧道开挖扰动的影响范围进行了分析研究。

1 工程概况

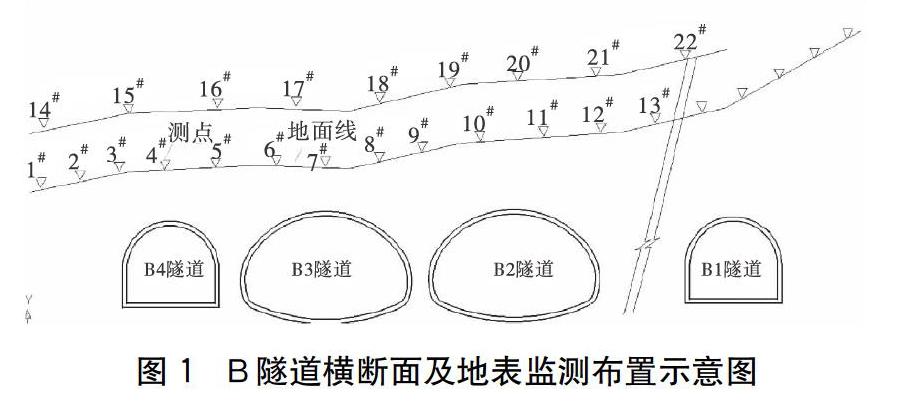

钦州市北部湾大道至中马钦州产业园道路工程(园区外段),西起进港公路,东至中马产业园西侧边界,全长约3.127km。拟建B隧道位于钦州市北部湾大道至中马产业园西侧边界,为分离式/小净距越岭短隧道。B隧道含主洞两座(B2、B3),均为单洞四车道大跨度隧道,B2隧道起止桩号为K0+028~K0+230,长度为202m,最大埋深约99m;B3隧道起止桩号为K0+028~K0+234,[JP]长度为206m,最大埋深约97m。另外,B隧道设辅洞两座(B1、B4),分设于B2和B3隧道两侧,为非机动车道、人行隧道,其中B1隧道起止桩号为K0+000~K0+266,长度为266m,最大埋深约96m;B4隧道起止桩号为K0+028~K0+237,长度为209m,最大埋深约96m。根据物探、钻探及工程地质测绘,隧道区地层主要由第四系残坡积层及志留系下统(Sl)砂岩组成,围岩等级有IV级和V级。其中主洞最大开挖宽度约19.5m,辅洞最大开挖宽度约7.05m,各隧道间净距离约5~6m,为超小净距隧道。隧道横断面及地表监测布置示意图如图1所示:

2 现场监测

2.1 开挖时间与工序情况

进口端B3号隧道于2018-05-22开始正式进洞开挖,右导洞上台阶,2018-05-30开始开挖左导洞上台阶,此时右导洞进尺19m;2018-07-01开始开挖右导洞下台阶,2018-07-07始开挖左导洞下台阶,各工序开挖时间节点见表1。

2.2 监测结果

根据下页表2~7和图3~8数据可以得出:

(1)右导洞上台阶开挖时,最大变形监测点为右导洞正上方附近的8#测点,变形量为6mm。

(2)左导洞上台阶开挖时,最大变形监测点为B3隧道正上方的7#测点,累计变形量为11mm,左导洞上台阶开挖期间变形量为7mm。

(3)右导洞下台阶开挖时,最大变形监测点为左导洞正上方附近的6#测点,累计变形量为14mm,右导下台阶开挖期间变形量为6mm。

(4)左导洞下台阶开挖时,整体变形量较前阶段偏小,最大变形监测点为右导洞正上方附近的8#测点,累计变形量为14mm,左导洞下台阶开挖期间变形量为2mm。

(5)中导洞开挖时,位于拱顶正上方7#测点变形量最大,累计变形量达到16mm,本阶段变形量为5mm。

(6)位于B3左侧的B4隧道开挖期间,B4隧道正上方5#测点及左上方的4#测点在此期间沉降量最大,变化量均为5mm,位于右上方(靠近B3隧道侧)的6#测点变化量仅为2mm,但位于B3隧道右上方的8#测点变化量达到4mm。

(7)B3号隧道及B4号隧道开挖期间,1#、11#、21#等测点均在0~2mm范围内波动,可认为不受开挖扰动影响。整个地表变形响应范围在2#~10#(第一排)、14#~20#(第二排)测点横向覆盖区域内。

3 隧道开挖影响范围分析

根據太沙基地下洞室围岩压力理论,浅埋隧道开挖围岩计算范围取洞室左右墙脚两侧向上(45-φ/2)°直线,如图9所示。

根据相关勘察设计资料及同类岩土经验值,本隧道岩土物理力学性质指标如表8所示。

隧道上覆土层,根据第一、二排监测点处高程及以上勘察资料,残坡积层厚度取平均值3.75m,强风化层取5m(第一排)、10m(第二排),由此隧道上覆岩土层内摩擦角的加权平均值为:第一排φ1=32.4°,第二排φ2=34.5°,平均值为33.5°。结合以上太沙基围岩压力理论可得开挖影响线与竖直方向夹角为:θ=45-33.5/2=28.3°。

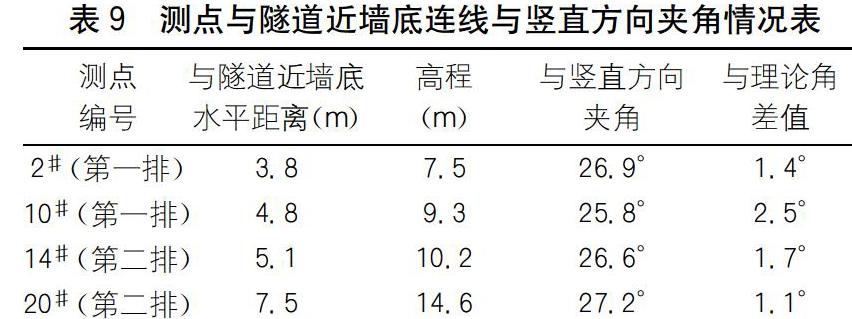

结合处于理论边缘位置附近的2#、10#、14#、20#四处测点高程及其与隧道边缘的水平距离,得到四处测点与隧道近墙底连线与竖直方向夹角情况如表9所示。

由表9可见,实测影响范围与理论影响范围角度相差在1.1°~2.5°之间,最大偏差为9.7%,理论与实际符合性较好。综合考虑到实测影响范围应向外侧继续延伸一定距离(例如实际影响范围应在1#~2#测点之间),故实际误差可能更小。由此可以认为浅埋大断面超小净距隧道开挖扰动影响范围采用太沙基地下洞室围岩压力理论进行估算,误差较小。

4 结语

(1)根据不同施工阶段地表各测点的变形情况可以看出,采用双侧壁导坑法开挖的大断面浅埋隧道其整体沉降量<20mm,与隧道预留沉降量20cm(Ⅴ级围岩)相比,地表沉降变形控制较为理想。

(2)不同工况施工过程中,不同位置的测点沉降变化情况表现出不同的规律,其中:左中右上台阶开挖时,各分部开挖期间其主要影响测点位于其开挖区域正上方附近测点;但左导洞下台阶及右导洞下台阶开挖时,其影响最大测点分别为右导洞正上方附近8#测点及左导洞正上方附近6#测点;双侧壁导坑法开挖过程中,左右导洞上台阶开挖及右导洞下台阶开挖对地表测点沉降影响较大。

(3)邻近小断面隧道(B4隧道)的开挖对B3隧道另一侧上方8#测点影响最大,其扰动影响类似于B3左导洞下台阶对8#测点地表沉降的影响。

(4)根据实际布置测点情况可得到B3、B4两座隧道开挖过程中第一排2#~10#测点及14#~20#测点受了开挖扰动的影響,存在不同程度的变形沉降情况。将实际观测得到的影响区域与太沙基地下洞室围岩压力理论计算得到的开挖扰动影响范围进行对比,两者结论较为一致。可见大跨度浅埋砂岩隧道围岩扰动范围按从隧底以(45-φ/2)°的角度倾斜来确定是可行的。

参考文献:

[1]周丁恒,曹力桥,马永峰,等.四车道特大断面大跨度隧道施工中支护体系力学性态研究[J].岩石力学与工程学报,2010,29(1):140-148.

[2]施有志,柴建峰,阮建凑,等.特大跨度隧道分部开挖爆破对既有隧道结构的影响[J].中山大学学报(自然科学版),2018,57(5):72-80.

[3]工程地质手册编委会.工程地质手册(第五版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2018.

[4]吕 刚,刘建友,赵 勇,等.超大跨度隧道围岩支护体系构件化设计方法及其应用研究[J].隧道建设(中英文),2018,38(9):1520-1528.

[5]黄木坤.山地城市地铁车站隧道围岩压力及结构支护机理研究[D].重庆:重庆大学,2017.

[6]李利平,李术才,赵 勇,等.超大断面隧道软弱破碎围岩空间变形机制与荷载释放演化规律[J].岩石力学与工程学报,2012,31(10):2109-2118.