南海北部深水区双峰盆地地震层序特征及勘探前景

2020-02-28张莉雷振宇许红骆帅兵钱星帅庆伟季兆鹏周佳维

张莉,雷振宇,许红,骆帅兵,钱星,帅庆伟,季兆鹏,周佳维

1. 自然资源部海底矿产资源重点实验室,广州海洋地质调查局,广州 510760

2. 自然资源部海洋油气资源与环境地质重点实验室,青岛海洋地质研究所,青岛 266071

南海介于太平洋板块、欧亚板块和印支板块三大板块之间,是世界上最大的边缘海之一,被誉为“海洋地质研究的天然实验室”,也是近年来我国海洋地质调查、油气和天然气水合物勘查的热点区域[1-4]。相对于资料较为丰富、研究程度较高的南海北部珠江口、琼东南等盆地,双峰盆地在地层分布、地震反射特征及油气地质勘探前景等方面的研究程度处于明显的滞后状态。随着南海浅水区勘探程度不断提高,南海北部深水区正逐渐被石油地质工作者关注,使得深水成为重要的勘探领域之一[5]。

前人对双峰盆地南部坳陷(大致范围与西北次海盆相当)及西北陆缘开展了部分研究,研究内容主要包括新生代构造特征及重要构造事件的沉积记录[2-4]、相邻西北陆缘及陆坡区深水沉积充填过程[5-6]、沉积物源汇体系[7-8]等。笔者在已有成果基础上,以广州海洋地质调查局在该区采集的2D多道地震及围区钻井资料为基础,结合地震剖面上侵蚀削截、顶超、上超、下超等反射波终止类型和地震反射特征,建立了调查区地震反射层序,识别深水沉积地层结构样式,利用类比分析该盆地油气勘探前景,为进一步开展油气地质条件研究与油气资源评价提供参考。

1 区域地质概况

Ludwig[9]首次提出南海中央海盆的地壳为洋壳以来,南海的形成和演化机制一直为国内外地质学家所关注。关于南海的成因有很多观点,其中最具代表性的有4 种:①走滑拉分说认为印度-欧亚板块碰撞导致向东的构造逃逸;构造逃逸引起哀牢山-红河走滑断裂产生左旋走滑,并最终导致南海打开,形成走滑-拉分盆地[10-11]。②弧后扩张模式认为太平洋弧后扩张[12-13]或北巴拉望弧后扩张形成南海盆地[14];③南海盆地的形成与地幔柱或地幔物质侧向流动有关[15-16];④南海是在多种动力学机制共同作用下形成的联合机制说[17-18]。

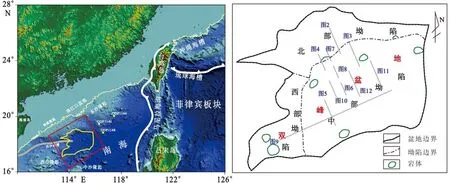

双峰盆地位于南海北部陆缘,北部与珠江口盆地南部隆起区呈斜坡断阶过渡关系,西部以一缓斜坡带与西沙隆起相邻,南部与中沙隆起以断层为界,东部以海盆中部转换断层与南海中央海盆相隔(图1)。双峰盆地的形成与双峰海盆扩张及其扩张后的热沉降有关,其中部坳陷的基底为新生代洋壳,北部坳陷和西部坳陷的基底虽然不是洋壳,但其形成与双峰海盆扩张后的热沉降密切相关,西部坳陷的基底性质甚至发生了重大变化。

根据盆地发育特征及基底性质,将其划分为北部坳陷、西部坳陷和中部坳陷三个二级构造单元。盆地面积3.7万km2,水深范围为2 000~3 500 m,属于南海北部超深水区[19-20]。盆地填充新生代地层,从始新统至第四系均有发育,新生界总厚度多为1 500~2 500 m,总体上东北部较薄,最大沉积中心位于北部坳陷,沉积厚度超过3 000 m。

2 地震特征

2.1 地震反射特征

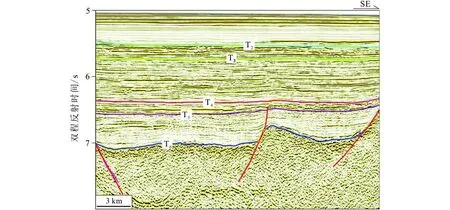

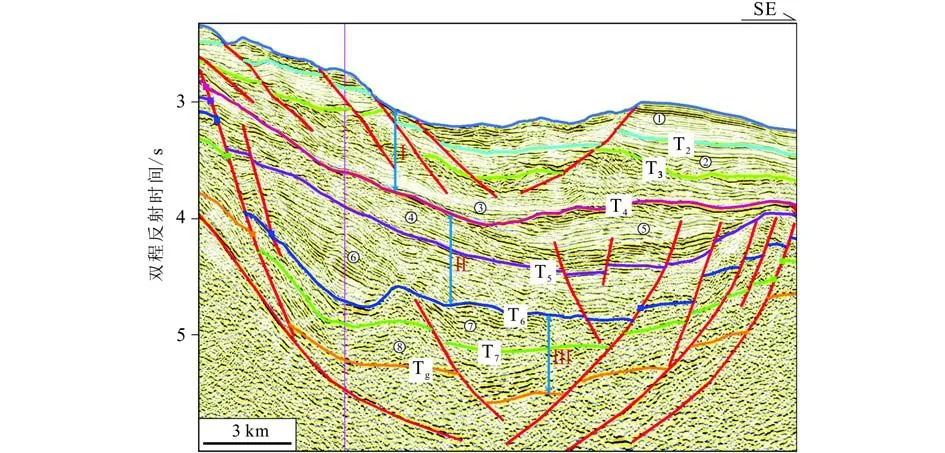

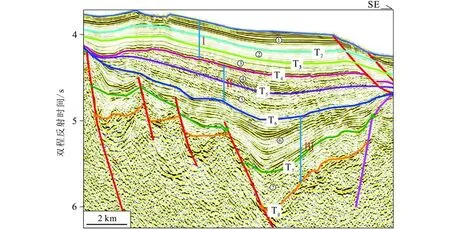

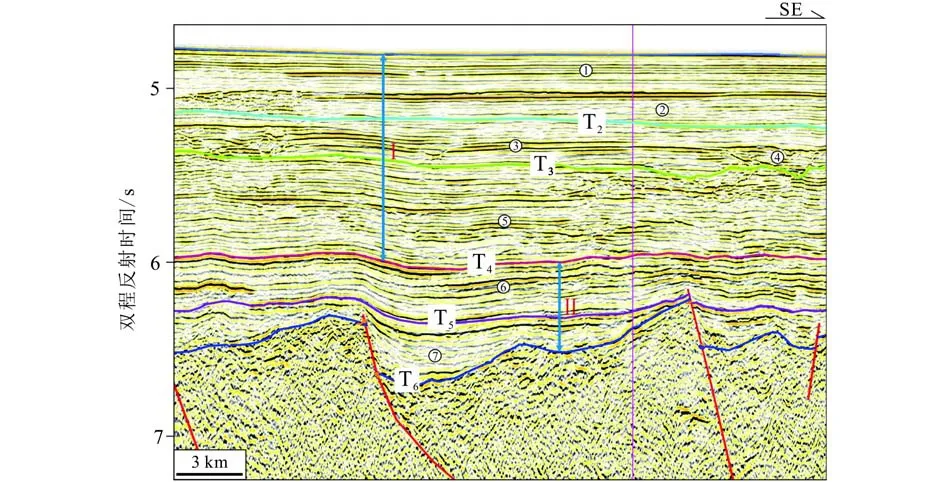

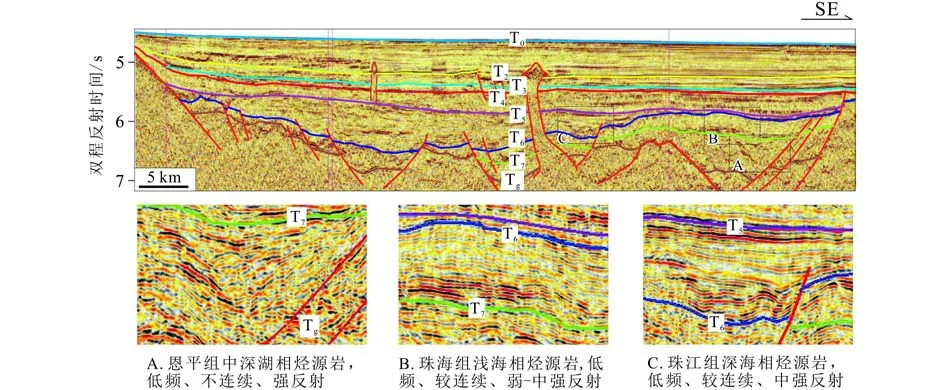

双峰盆地主要识别了 T2、T3、T4、T5、T6、T7和Tg共7 个地震反射界面,其中T2、T3、T4、T5和T6在全区均有分布,T7和Tg仅分布于盆地的西部坳陷与北部坳陷,中部坳陷Tg反射不明显。各反射界面特征分述如下(图2、3):

Tg:地震反射波主要表现为低频、中强振幅、低连续的单相位或双相位反射同相轴。界面受断裂控制明显,与下伏地层为明显的削截关系,上覆地层上超于界面之上。界面上、下反射波特征差异较大,下伏地层以杂乱反射为主,上覆地层成层性较好。

图1 研究区位置图Fig.1 Location of study area

图2 测线1地震反射界面特征Fig.2 Seismic boudaries of Line 1

图3 测线2地震反射界面特征Fig.3 Seismic characteristics of Line 2

T7:地震反射波主要表现为中频、中弱振幅、中连续的单相位或双相位反射同相轴。界面上覆地层连续性稍好于下伏地层,局部可见上覆地层上超和下伏地层削截现象。

T6:在盆地北部和西部坳陷,界面以中高频、强振幅、中高连续反射为特征,可见上覆地层上超和下伏地层削截现象,且上覆地层连续性好于下伏地层。在盆地中部坳陷,界面以低频、强振幅、高连续的单相位或双相位反射同相轴为主要特征;界面上、下反射波特征差异较大,下伏地层为海盆扩张新生的洋壳,以强振幅、杂乱反射为主;上覆地层为海盆扩张结束后热沉降时期的沉积地层,以中频、弱振幅、连续性较好的亚平行反射结构为主,局部可见上覆地层超覆于T6界面之上。

T5:在北部和西部坳陷,该界面以中高频、中强振幅、中连续反射为特征,局部见上覆地层下超现象,而且界面上下反射波特征差异明显,下伏地层为平行-亚平行反射结构,上覆地层呈沿斜坡下倾方向下超尖灭结构。在中部坳陷,该界面主要为中频、中强振幅、中连续的单相位反射同相轴,上覆地层较下伏地层振幅较强,连续性较好,局部见明显的上超现象。

T4:在北部和西部坳陷,以中高频、中振幅、中低连续双相位为主要反射特征,部分区域可见对下伏地震层序的明显削截现象和上覆地层的上超现象;在中部坳陷,该界面为中频、中强振幅、高连续双相位反射特征,局部可见地层上超现象。

T3、T2:在北部和西部坳陷,界面以中低频、中弱振幅、低连续的单相位或双相位反射同相轴为主要特征,局部可见地层上超现象。在中部坳陷,T2界面为中高频、中强振幅、中连续、双相位反射特征,局部见水道下切现象,界面上、下反射波特征差异较大,上覆地层呈明显的二分性,上部地层能量强,下部地层能量弱,下伏地层能量强、连续性稍差;T3界面以中高频、中振幅、中低连续、单相位或双相位为主要反射特征,局部可见明显的水道下切现象。

2.2 地震相类型及特征

地震相体现了沉积物的岩性组合、层理和沉积特征,是沉积相的宏观特征在地震资料中的响应。不同地震相类型指示了一定沉积环境下的沉积体系类型。地震相单元的主要参数有外部几何形态、内部反射结构、振幅、频率及连续性等。根据地震反射波的外部几何形态在调查区识别出六大类地震相:平行—亚平行相、席状相、杂乱相、前积相、充填相及丘形相地震相。按照内部反射结构、振幅、频率等参数,将其进一步划分为不同的亚类(表1)。

3 层序地层格架

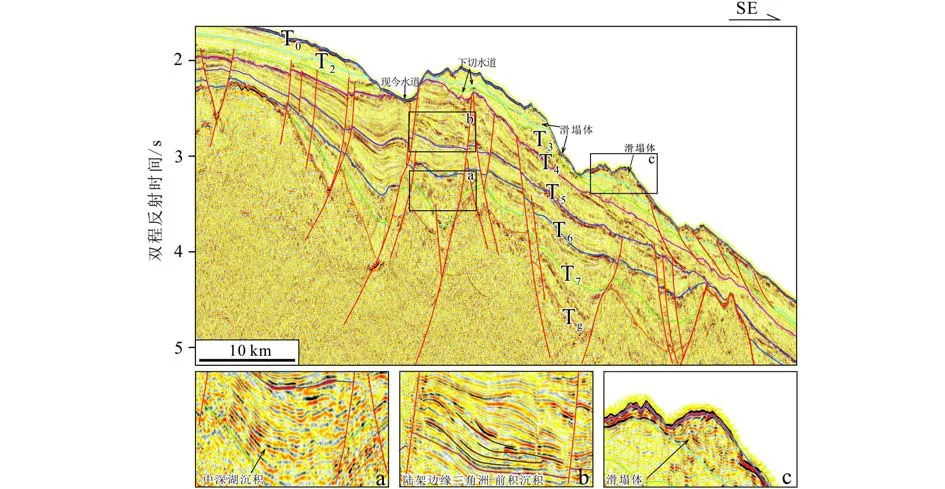

双峰盆地的西部和北部坳陷以T4、T6和Tg三个区域不整合面为界划分了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个超层序;中部坳陷由于受海盆扩张影响,以T4和T6为界划分了Ⅰ、Ⅱ两个超层序。超层序Ⅰ划分为A、B、C三个层序,超层序Ⅱ划分为D、E两个层序,超层序Ⅲ划分为F、G两个层序(图4-6)。

(1)超层序Ⅲ(T6-Tg)

为渐新世沉积,分布于北部坳陷和西部坳陷,主要发育①、②类地震相。地震相①在盆地陆坡区普遍发育;地震相②在西部坳陷的F(T6-T7)层序中较发育。

表1 地震相类型及特征Table 1 Seismic facies types and characteristics

(2)超层序Ⅱ(T4-T6)

为早中新世—中中新世沉积,主要发育①、②、③、④、⑤、⑫共6类地震相:地震相①、②主要分布在北部坳陷的 D(T4-T5)和 E(T5-T6)层序中;地震相③、④、⑤、⑫主要分布于中央坳陷的D(T4-T5)和 E(T5-T6)层序中。

(3)超层序Ⅰ(T0-T4)

为晚中新世—第四纪沉积,主要发育①、②、④、⑥、⑦、⑪共6类地震相:地震相①、②、④、⑥主要分布在北部坳陷和西部坳陷,中央坳陷局部发育;地震相⑦、⑪主要分布于中部坳陷和西部坳陷。

4 深水沉积特征

双峰盆地北部坳陷位于南部隆起以南,从现今地貌来看,为一向海盆逐渐过渡的斜坡。地震相特征从下至上可分为3部分(图7):渐新统地震相特征与开平凹陷及南部隆起区上的半地堑断陷沉积充填特征相似,其沉积作用受主断层控制明显,表现为较连续、中—强振幅、中—高频的地震相特征,内部结构总体上呈向主断层发散状结构,反映了沉积时期沉降差异显著的沉积特征。下—中中新统地震相特征与渐新统差异明显,主要表现为中-强振幅、连续地震反射,并有前积反射结构,反映了沉积时期在海平面不断上升的背景下,北部物源不断向海推进的沉积过程。晚中新世以来地层沉积特征较早—中中新世出现了明显转折,底界面(T4)受水流下切冲蚀明显,冲蚀水道、下切谷发育。在地震剖面上该套地层主要表现为弱振幅、中—低频地震相特征,多见有因滑塌作用造成的杂乱反射结构,反映了该时期在海平面短暂下降总体上升的背景下,物源区较远并受海水底流影响的沉积特点。

图4 测线3地震层序特征剖面Fig.4 Seismic sequence characteristics of Line 3

图5 测线4地震层序特征剖面Fig.5 seismic sequence characteristics of Line 4

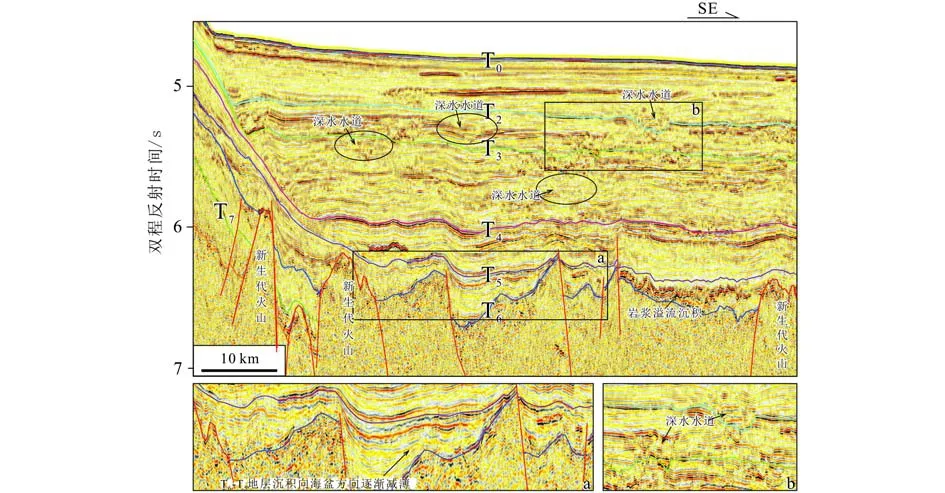

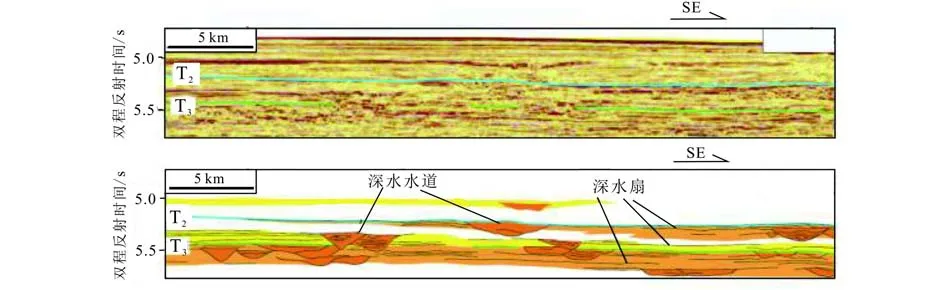

中部坳陷是一个新生代的洋盆坳陷,主要发育了自晚渐新世以来的地层。下中新统在地震剖面上主要表现为一套中—低频、中连续、中—弱振幅的反射结构特征(图8)。中中新世以来地层厚度总体比较稳定,主要为中高频、中强振幅、高连续、亚平行—平行反射地震相,席状披覆于下中新统之上,反映了稳定低能的半深海—深海沉积环境。上中新统发育相对较厚,层内下切水道发育,并见有较大规模的深水扇体沉积,可能与该时期大量的沉积物源通过西沙海槽深切水道向双峰盆地内输送有关。

西部坳陷与中西沙隆起相邻,同属西北次海盆的一部分,主要发育晚渐新世以来的地层,沉积特征总体与中部坳陷相似,主要为半深海—深海沉积。

图6 测线5地震层序特征剖面Fig.6 Seismic sequence characteristics of Line 5

图7 双峰盆地北部坳陷沉积特征剖面Fig.7 Seismic profile of Northern depression, Shuangfeng basin

5 油气勘探前景

5.1 烃源岩

根据南海北部珠江口盆地已有钻井类比分析,双峰盆地发育渐新统、下中新统两套烃源岩。早渐新世,盆地发育断陷湖盆滨浅湖相烃源岩,地震剖面上表现为中低频、较连续、强反射特征(图9),有机质类型以Ⅱ型为主;晚渐新世与早中新世,盆地发育海湾-深海泥岩,地震剖面上表现为低频、连续、较强反射特征,有机质类型以Ⅲ型为主。

图8 双峰盆地中部坳陷沉积特征分析剖面Fig.8 Seismic profile of Middle depression, Shuangfeng basin

图9 烃源岩地震解释剖面Fig.9 Seismic profile of source rocks

通过类比ODP1148钻井岩性分析测试资料[21],认为双峰盆地中部坳陷有机质主要为浊流所带来的陆源有机质,部分来自海洋自生的,烃源岩类型应以Ⅱ-Ⅲ类为主,有机碳丰度在0.5%左右,具有一定的生烃潜力。据二维剖面生烃史模拟结果(图10),双峰盆地北部坳陷生烃门限深度在1 340 m左右,下渐新统烃源岩现今最大埋深3 300 m,最大地层温度156 ℃,成熟度为0.68%~1.11%,处于成熟阶段;上渐新统现今最大埋深达2 000 m,最大地层温度136 ℃,成熟度为0.5%~0.9%。下中新统现今最大埋深达1 500 m,最大地层温度126 ℃,成熟度为0.35%~0.6%,凹陷深部的下中新统在距今4 Ma左右进入生烃门限。

5.2 储层

双峰盆地主要经历了断陷期、断拗过渡期、拗陷期3个阶段,发育的储层类型与邻区断陷盆地可以类比。主要储层是基底火山碎屑岩,始新世恩平组水下扇、斜坡扇(图11),新近纪深水水道(图12)、盆底扇和滑塌体沉积。该地区深水扇砂体主要来自西沙海槽盆地的深水水道,储层物性条件较好(表 2)。

5.3 盖层

双峰盆地渐新世发育一些相对分隔的小断陷,在断陷内发育湖相和海陆过渡相沉积,新近系则发育深水的陆坡沉积。该区中新统—第四系厚度可达1 000 m以上,主要为陆坡深海相泥岩,可为良好的区域性盖层(图13)。该区域的主要大断裂切割至中中新统,表明该区域断裂系统在中中新世仍有较强的活动性,考虑到中新统该区域主要为深水的泥质沉积,可推断这些断裂后期具有良好的封堵性,对圈闭构造的保存条件无太大的破坏性,且该区新近纪无大规模的岩浆活动,渐新统和下、中中新统内发育的圈闭具有良好的封盖和保存条件。

图10 二维剖面烃源岩生烃史模拟结果Fig.10 Simulated result of hydrocarbon generation history

图11 双峰盆地珠江组斜坡扇地震反射特征Fig.11 Seismic reflection characteristics of slope fan deposits of Zhujiang Formation, Shuangfeng basin

图12 深水扇分流水道地震反射特征Fig.12 Seismic reflection characteristics of deepwater fan-channel filling deposits

5.4 生储盖组合

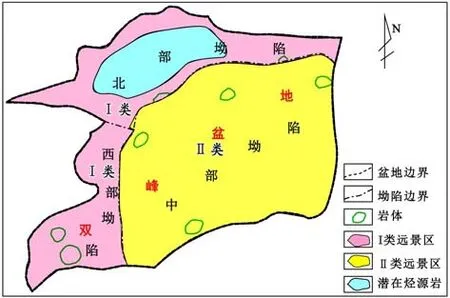

双峰盆地北部坳陷古近系的深湖相泥岩是该区域潜在的烃源岩,上渐新统内的砂岩层,及下、中中新统的斜坡扇可为良好的储层;西部坳陷为中-西沙隆起区间发育的凹陷沉积区带,早渐新世的深湖相泥岩和晚渐新世海湾相泥岩是该区域潜在的烃源岩,主要储层为中中新世发育的盆底扇;中部坳陷为深海盆地,发育中新世—第四纪深海沉积,储层主要为中中新统—上新统富含砂岩的盆底浊积扇。全区上新统—第四系厚度为500~1 000 m,以深海泥质沉积为主,加上水深的压力,对下覆地层具有较好的封盖性,具有良好的油气圈闭和保存条件(图 13)。

表2 国内外深水扇(盆底扇、斜坡扇)储集砂体物性统计[22-27]Table 2 Reservoir properties of deepwater fan (basin floor fan, slope fan)

图13 双峰盆地北部坳陷储盖组合剖面图(测线3)Fig.13 A “source rock-reservoir-seal system” in Northern depression, Shuangfeng basin (Line 3)

5.5 油气资源评价

早渐新世,双峰盆地西部和北部坳陷发育湖相泥岩,烃源岩面积达2 000 km2,厚度为600 m,热史模拟表明现今下渐新统烃源岩的Ro值为0.5%~1.3%,达到成熟生油阶段,具有一定的生烃能力。晚渐新世,坳陷内发育陆架-海湾体系泥岩,厚度在200 m左右,现今上渐新统Ro值为0.5%~0.7%,达到早成熟生油阶段,具有形成低熟油的能力。渐新世在双峰盆地周缘发育冲积扇和扇三角洲沉积,盆内发育斜坡扇和盆底扇,可为良好储层,背斜、断背斜等构造圈闭发育,且与下部烃源岩有断裂沟通。早中新世以来,该区发育半深海相泥岩,厚度超过500 m,可为良好的区域盖层。总体双峰盆地西部和北部坳陷具有较好的生储盖组合,预测该区具有一定的油气勘探前景,综合评价为I类有利远景区(图14),主要风险是烃源岩的品质。

图14 双峰盆地油气资源勘探前景评价Fig.14 Hydrocarbon exploration evaluation map of Shuangfeng basin

中部坳陷主要发育深海烃源岩,烃源岩面积达2 500 km2,厚度约有300 m;与ODP148井类比,有机质主要为深水浊流所带来的陆源有机质,其有机碳含量应小于0.5%,为较差烃源岩,有一定生烃潜力。热史模拟表明,下中新统烃源岩Ro达到0.5%,初步达成熟生油阶段。区内发育深水水道和大规模深水扇沉积,物性条件较好,存在岩性上倾尖灭和隐蔽圈闭,上覆深海相巨厚泥岩,储盖条件优越。综合评价双峰盆地中部坳陷为II类潜在远景区,今后主要勘探风险在于烃源岩有机质丰度偏低。

6 结论

(1)双峰盆地位于南部隆起以南,从现今地貌来看,为一向海盆逐渐过渡的斜坡。盆地充填新生界,厚度较大。中新世以来,盆地进入半深海-深海沉积环境,下切水道广泛发育,并见大规模的深水扇沉积体。受海水底流影响,多有滑塌作用发生。

(2)双峰盆地具有良好的油气地质条件。西部和北部坳陷渐新统湖相-海湾相泥岩,现今已达到成熟—早成熟阶段,具有一定的生烃能力。周缘发育冲积扇和扇三角洲沉积,盆内发育斜坡扇和盆底扇,可为良好储层。早中新世以来发育的半深海相泥岩,可为良好的区域盖层,具有较好的生储盖组合,预测该区具有良好的油气勘探前景。